Полная версия

Лубянский долгожитель. Юрий Андропов на фоне эпохи

– Центральный комитет ВКП(б) и лично товарищ Сталин неустанно учат нас тому, чтобы, ведя идеологическую работу, мы не забывали о том, что движение нашего советского общества к коммунизму сопровождается и будет сопровождаться ожесточенной борьбой против чуждых нам идеологических влияний, которые проникают в нашу советскую среду из капиталистического окружения. Что произошло в работе Союза писателей после решения ЦК ВКП(б) о литературе? Во-первых, наши писатели активизировались. Они правильно поняли требования нашей партии об активном участии в социалистическом строительстве средствами художественного слова. У нас стало больше произведений… Я не берусь сейчас подробно разбирать их с точки зрения литературных достоинств, но считаю, что уже сам факт обращения авторов к актуальным вопросам нашего сегодня – положительное явление в литературе республики… Другим недостатком многих наших писателей является, как уже здесь говорили, слабое знание жизни республики, плохая связь с нашими предприятиями, колхозами, с нашей интеллигенцией. Я думаю, этим в основном объясняется то, что многие из авторов описывают нашу республику как некий экзотический объект, не замечая совершившихся и происходящих в ней экономических, политических и культурных изменений. Третий недостаток состоит в том, что наши писатели и поэты в освещении современной действительности все еще оглядываются назад, проходя мимо событий сегодняшнего дня. Между тем трудящиеся хотят осмыслить их, хотят увидеть в литературе то, что они творят повседневно. И дело чести наших писателей – уметь ответить на эти запросы. Четвертый недостаток в работе писателей республики заключается в слабом внимании их к показу наших советских людей, к раскрытию перед читателями наиболее сильных и лучших сторон их характера, их духовной жизни, качеств, воспитанных советским строем и большевистской партией…

Каковы задачи нашей литературы, ее писательской организации? Во-первых, неутомимо бороться за дальнейшее осуществление задач, поставленных решением ЦК ВКП(б) – за глубокую идейность, партийность нашей литературы. Во-вторых, уделять больше внимания показу современной действительности, исходя из задач построения коммунистического общества. В – третьих, правление Союза и наши партийные организации должны усилить воспитательную работу среди писателей, помочь им осмыслить громадный опыт, который приобрел наш народ в ходе борьбы за социализм, организовать их политическую и литературную учебу…

Разговор о проблемах культуры продолжился 1–2 ноября на Пленуме ЦК компартии Карелии, посвященном вопросу состояния идеологической работы. В своем докладе Ю.В. Андропов говорил о проблемах академической – и вузовской науки, о задачах по улучшению политической учебы и пропагандистской работы. Предупреждая против самоуспокоенности, Андропов подчеркивал, что «то, что сделано в области перестройки искусства – это только начало. Серьезным недостатком является запаздывание наших театров с постановкой пьес, отражающих вопросы современности. Пьеса «Русский вопрос» 8, например, была поставлена спустя долгое время после показа этой пьесы многими театрами страны…

В театрах и филармонии имеет место частая замена одних спектаклей и концертов другими. Это вызывает справедливое недовольство зрителей».

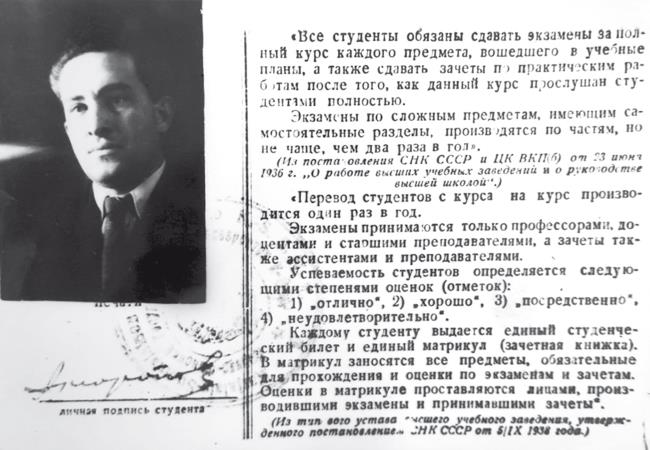

В 1946–1951 годах Андропов заочно учился на историко-филологическом факультете Петрозаводского государственного университета, окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1946–1951 годах Ю.В. Андропов заочно учился на историко-филологическом факультете Карело-Финского государственного университета.

Страница зачетной книжки с фотографией

Многие, писавшие об Андропове, извели немало времени, чернил и бумаги на вопрос о том, какие свидетельства об образовании имелись у него. На наш же взгляд, гораздо важнее то обстоятельство, что, по мнению многих, как отечественных, так и зарубежных свидетелей, он был хорошо образованным, широко эрудированным, культурным и деликатным человеком и руководителем. То есть обладал теми качествами, которые приобретаются человеком только в процессе самообразования и самовоспитания.

«Об Андропове нелегко писать не прибавляя к известным его качествам восхитительную степень», отмечал знакомый с ним современник, с чьим мнением мы вынуждены согласиться в результате многолетнего изучения биографии моего героя. Что особенно отличает сироту из «неинтеллигентной», рабочей среды, всего в жизни добивавшегося исключительно собственными стараниями, самообразованием и самовоспитанием, собственным трудом.

Понятно, что для этого необходимо наличие таких высоко ценимых персональных качеств личности как воля, целеустремленность, трудолюбие и работоспособность, энергичность, желание и умение много, систематически и напряженно работать над собой, сохраняя при этом и живой интерес ко всему новому, появляющемуся в жизни, и умение налаживать деловые и дружеские, человеческие отношения с окружающими.

Однако «карьерный взлет» Андропова в 1938–1947 гг. объясняется не только репрессиями среди партийно-комсомольского аппарата, но и продемонстрированными им деловыми качествами, такими как вдумчивость, ответственность и исполнительность.

Андропов, безусловно, был, и объективно не мог не быть, человеком «своего времени», воспитанным именно в сталинскую эпоху, со всеми ее противоречивыми тенденциями, что не могло не сказаться на его личности. Но главным на всю жизнь в нем осталась преданность юношеским романтическим революционным идеалам, убежденность в истинности марксистско-ленинской теории и коммунистической идеологии.

По нашему мнению, Андропов был и оставался до конца своей жизни идеалистом в самом высоком смысле этого слова: человеком, верным своим принципам и идеалам. Правда, его преданность юношеским гуманистическим идеалам сочеталась у него с чувством реализма, с осознанием ограниченности порой имеющихся объективных возможностей и ресурсов для немедленного воплощения общественных идеалов в действительность.

Следует сказать, что Андропов мог стать фигурантом прискорбно известного «Ленинградского дела», инициированного летом 1949 г. Как однажды он сам говорил в узком кругу, чувствовалось это по комиссиям, которые зачастили в Петрозаводск, а затем последовал арест первого секретаря ЦК КП Карело-Финской ССР Г.Н. Куприянова9.

Юрий Андропов – секретарь ЦК КП (б) Карело-Финской ССР, депутат Верховного Совета СССР. Лето 1950 года

Андропов признался, что когда сам возглавил КГБ, ему было неудобно брать из архива это дело, поэтому попросил познакомиться с ним помощника. В его томах имелись упоминания и фамилии Андропова, но была и резолюция о выделении этих материалов «в отдельное производство» 10.

Тем не менее, 21 июня 1951 г. Ю.В. Андропова переводят в Москву на должность инспектора отдела ЦК КПСС. Здесь ему было поручено курированием работы партийных организаций северо-западного региона (от республик Прибалтики до республики Коми), пришлось работать под непосредственным руководством Г.М. Маленкова и М.А. Суслова, выступать с содокладами и готовить решения Оргбюро ЦК ВКП(б).

24 марта 1953 г. на заседании Секретариата ЦК КПСС Андропов утверждается заведующим подотделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов. Еще с этого периода времени, у него начинают складываться напряженные отношения с секретарем и членом Президиума ЦК ВКП(б) – КПСС Михаилом Андреевичем Сусловым (последний неоднократно выражал недовольство Андроповым) и именно его считают инициатором последующей «дипломатической опалы» Ю.В. Андропова.

Глава 3

На дипломатической стезе

В мае 1953 г., по предложению В.М. Молотова, Андропов переводится в Министерство иностранных дел Союза ССР, где в июле – сентябре проходит ускоренный курс подготовки для работы на дипломатическом поприще. В октябре того же года Андропов получает назначение советником-посланником в посольство СССР в Венгерской Народной Республике, а в июле 1954 г. назначается Чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в этой стране.

Когда Андропов стал послом, – вспоминал начинавший под его руководством дипломатическую карьеру В.Н. Казимиров, – он ввел в практику работы проведение еженедельных совещаний, на которых присутствовали обычно все сотрудники посольства, около 30 человек. В ходе таких совещаний, Андропов давал оценку обстановки, обозначал общие задачи коллектива, давал конкретные поручения и рекомендации по их выполнению. Эта метода была крайне полезна для становления сотрудников дипмиссии и в информационном, и в профессиональном плане. С самым молодым по возрасту и положению сотрудником посольства, он общался непринужденно, не изображая «сверхзанятости» ответственного работника, не «отрывался от коллектива»… У него «был дар пробуждать у людей инициативу – каждый хотел что-то предложить от себя… Он буквально вытягивал из каждого предложения, как поступить, как что-то сделать, и таким образом приучал к конкретным делам» 11.

Советское посольство в Будапеште располагалось в трехэтажном старинном особняке в одном из тихих переулков, в нескольких сотнях метров от главной столичной магистрали Сталин ут – проспект Сталина. Через дорогу от здания посольства находилась резиденция посла, где Юрий Владимирович проживал с женой, пятнадцати летним сыном Игорем и двенадцатилетней дочерью Ириной (жена и дети посла были эвакуированы из Будапешта вместе с семьями других дипломатов 30 октября 1956 г.).

Каким же человеком был Андропов? Вот портрет, оставленный его современниками. «Огромный лоб, большой внушительный нос, толстые губы, его раздвоенный подбородок, наконец, руки, которые он любил держать на столе, поигрывая переплетенными пальцами, – словом, вся его большая и массивная фигура с первого взгляда внушала доверие и симпатию…. Его большие голубые глаза проницательно и твердо смотрели на собеседника» (Ф.М. Бурлацкий). «Его большие голубые глаза светились дружелюбием. В крупной, чуть полноватой фигуре ощущалась своеобразная «медвежья» элегантность» (Г.Х. Шахназаров).

Он поражал собеседников своей эрудицией, писал об Андропове один из тогдашних сотрудников посольства, «легко мог вести разговор на философские темы, демонстрировал недюженные познания в области истории и литературы. Беседы с ним были неизменно содержательны и интересны, никогда не носили лишь протокольного характера. Андропов стремительно завоевывал симпатии в среде послов других социалистических стран и даже, я бы сказал, в дипкорпусе в целом.

Он не боялся принимать ответственные решения, но при этом проявлял разумную осмотрительность, избегал чрезмерного риска. Если вдруг возникала опасная ситуация, он никогда не терял головы, не лез напролом, но и не сдавал без боя свои позиции. Может быть, именно поэтому его сослуживцы всегда чувствовали себя с ним как за каменной стеной, никогда не впадали в панику, даже когда в силу каких-то обстоятельств Андропов делал ошибочный шаг» 12.

В то же время, что подчеркивают многие близко соприкасавшиеся с Андроповым, «у него нацеленность на работу, на конкретные вещи была колоссальной, что в какой-то мере передавалось и коллективу. Не было озабоченности собственной персоной. У него была сатанинская преданность работе».

И именно в Будапеште, задолго до возникновения там драматических событий осени 1956 г., послу Андропову пришлось познакомиться с официальными представителями КГБ при СМ СССР в этой стране и их работой. В отличие от ранее существовавших резидентур советской разведки в столицах иностранных государств, в посольствах СССР в странах народной демократии появились официальные представительства КГБ СССР, призванные оказывать советническую помощь и налаживать взаимодействие с молодыми спецслужбами этих государств. На первых порах это была помощь в организации органов безопасности, в обучении кадров для них, оказание им советнической и иной практической помощи, обмен опытом оперативной работы, а затем, по мере роста оперативного искусства зарубежных коллег, – координация оперативных планов, обмен получаемой информацией и даже проведение совместных операций.

Представителем КГБ при СМ СССР в Венгрии был опытный разведчик полковник Е.Т. Синицыным, а его первым заместителем – полковник Г.Ф. Григоренко, которые были представлены, и в определенной мере, подчинены советскому послу13. До прибытия в Будапешт 24 октября 1956 г. председателя КГБ И.А. Серова, их взаимодействие с Андроповым было особенно тесным.

Деятельность советского посла в Будапеште Ю.В. Андропова получала одобрение министра, в связи с чем он, в числе немногих послов, был приглашен в качестве гостя на ХХ съезд КПСС в Москву.

Начавший свою работу в Большом Кремлевском дворце 14 февраля 1956 г. ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза в силу целого ряда причин, действительно стал эпохальным событием мирового значения. Хотя его итоги, особенно «секретный» доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева делегатам съезда 25 февраля о культе личности Сталина и его последствиях, расколол советское общество, а затем – и международное коммунистическое движение14.

В Отчетном докладе ЦК КПСС критика культа личности И.В. Сталина и порождавших его ошибок в государственном строительстве и управлении, прозвучала лишь в третьей части доклада, да и то достаточно обтекаемо:

– Опыт показывает, что малейшее ослабление социалистической законности враги Советского государства пытаются использовать для своей подлой, подрывной работы. Так действовала разоблаченная партией банда Берия, которая пыталась вывести органы государственной безопасности из-под контроля партии и Советской власти, поставить их над Партией и Правительством, создать в этих органах обстановку беззакония и произвола. Во враждебных целях эта шайка фабриковала лживые обвинительные материалы на честных руководящих работниках и рядовых советских граждан…

ЦК принял меры к тому, чтобы восстановить справедливость. По предложению Центрального Комитета невинно осужденные люди были реабилитированы.

Из всего этого ЦК сделал серьезные выводы. Установлен надлежащий контроль Партии и Правительства за работой органов госбезопасности. Проведена значительная работа по укреплению проверенными кадрами органов госбезопасности, суда и прокуратуры. Полностью восстановлен в своих правах и усилен прокурорский надзор.

Необходимо, чтобы наши партийные, государственные, профсоюзные организации бдительно стояли на страже советских законов, разоблачали и выводили на чистую воду всякого, кто посягнет на социалистический правопорядок и права советских граждан, сурово пресекать малейшее проявление беззакония и произвола.

Следует сказать, что в связи с пересмотром и отменой ряда дел у некоторых товарищей стало проявляться известное недоверие к работникам органов государственной безопасности. Это, конечно, неправильно и очень вредно. Мы знаем, что кадры наших чекистов в подавляющем своем большинстве состоят из честных, преданных нашему общему делу работников, и доверяем этим кадрам.

Нельзя забывать, что враги всегда пытались и будут пытаться впредь мешать великому делу построения коммунизма. Капиталистическое окружение засылало к нам немало шпионов и диверсантов. Наивным было бы полагать, что теперь враги оставят свои попытки всячески вредить нам. Всем известно, что подрывная деятельность против нашей страны открыто поддерживается и афишируется реакционными кругами ряда капиталистических государств. Достаточно сказать, что США выделяют, начиная с 1951 года, 100 миллионов долларов ежегодно для подрывной деятельности против социалистических стран. Поэтому мы должны всемерно поднимать в советском народе революционную бдительность, укреплять органы государственной безопасности».

В числе важнейших задач ЦК КПСС требовал:

«Бдительно следить за происками тех кругов, которые не заинтересованы в смягчении международной напряженности, своевременно разоблачать подрывные действия противников мира и безопасности народов.

Принимать необходимые меры для дальнейшего укрепления оборонной мощи нашего государства, держать нашу оборону на уровне современной военной техники и науки, обеспечивающем безопасность нашего социалистического государства»15.

Делегации иностранных компартий познакомились с докладом Н.С. Хрущева как непосредственно 25 февраля, но также в начале марта им был официально направлен – не для публикации, чуть сокращенный его текст.

Несмотря на то, что текст доклада имел конфиденциальный характер, уже в июне 1956 г. его содержание стало широко известно по всему миру.

К публикации его текста доклада, как потом выяснилось, полученного по каналам израильской разведки из Польской народной республики (ПНР), непосредственно «приложили руки» государственный секретарь и директор Центрального разведывательного управления США братья Джон Форстер и Аллен Даллесы. Позднее, в изданной в 1963 г. книге «Искусство разведки» А. Даллес писал: «Я всегда рассматривал это дело как одну из самых крупных разведывательных операций за время моей службы в разведке. Поскольку доклад был полностью опубликован госдепартаментом, добывание его текста было также одним из тех немногих подвигов, о которых можно было сказать открыто, лишь бы источники и методы приобретения документа продолжали оставаться тайной» 16.

Доклад Хрущева в США был опубликован газетой «Нью-Йорк таймс» 4 июня 1956 г., а затем началось его многократное зачитывание в передачах контролировавшихся ЦРУ США радиостанций «Свобода» и «Свободная Европа».

Доклад Н.С. Хрущева, отмечал его современник, «произвел прямо-таки ошеломляющее впечатление. Сразу воспринять все сказанное было просто невозможно, настолько тяжелыми и неожиданными оказались впервые обнародованные факты столь масштабных нарушений законности и чудовищных репрессий… Нужно было как следует осмыслить все сказанное, понять, как такое могло произойти в социалистической стране…. В стратегическом плане выбранный курс был единственно верным, без него невозможно было здоровое развитие общества. Тактически же мы совершили серьезную ошибку, пойдя на этот шаг без соответствующего пропагандистского обеспечения… Огромные же массы советских людей оказались в положении без вины виноватых, испытывая чувство горького разочарования и опустошенности»17.

Конкретизацию комплекс мер по восстановлению законности и исторической правды получил в Постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности И.В. Сталина и его последствий», опубликованном в центральном органе ЦК газете «Правда» 5 июля 1956 г.

В нем, в частности, отмечалось, что в капиталистических странах развернута широкая пропагандистская антисоветская кампания, связанная с осуждением КПСС культа личности И.В. Сталина. При этом подчеркивалось, что «организаторы этой кампании прилагают все усилия к тому, чтобы «замутить воду», скрыть тот факт, что речь идет о пройденном этапе в жизни Советской страны; они хотят замолчать и извратить то, что последствия культа личности ликвидируются с исключительной настойчивостью и решительностью… Развертывая клеветническую кампанию, идеологи буржуазии пытаются бросить тень на великие идеи марксизма-ленинизма, подорвать доверие трудящихся к первой в мире стране социализма – СССР, внести замешательство в ряды международного коммунистического и рабочего движения.

Съезд поручил ЦК КПСС последовательно осуществлять мероприятия, обеспечивающие полное преодоление чуждого марксизму-ленинизму культа личности, ликвидировать его последствия во всех областях партийной, государственной и идеологической работы, строгое проведение норм партийной жизни и принципов коллективности партийного руководства….

Обнародованные партией факты нарушений социалистической законности и других ошибок, связанных с культом личности И.В. Сталина, естественно, вызывают чувства горечи и глубокого сожаления. Но советские люди понимают, что осуждение культа личности было необходимо… Советский народ видит, что партия за последние годы настойчиво осуществляет практические меры, направленные на устранение последствий культа личности».

В постановлении подчеркивалось также, что органы госбезопасности имели несомненные заслуги перед народом и страной, но «дело изменилось тогда, когда контроль над ними со стороны партии и правительства был постепенно подменен личным контролем Сталина, а обычное отправление норм правосудия нередко подменялось его единоличными решениями», в результате чего были оклеветаны и невинно пострадали многие честные люди…

Партия твердо стоит на страже ленинизма, дела социализма и коммунизма, соблюдения социалистической законности и интересов народа, обеспечения прав советских граждан.

Это является лучшим доказательством силы и жизненности советского социалистического строя. Это вместе с тем говорит о решимости до конца преодолеть последствия культа личности и не допускать впредь повторения ошибок подобного характера».

Сразу подчеркну, что, по моему глубокому личному убеждению, чтобы не говорилось и не писалось об Андропове, Юрий Владимирович всегда был и оставался последовательным приверженцем выводов и решений XX съезда КПСС. Что и принесло ему репутацию «либерала» в некоторых кругах советского общества; как это ни парадоксально, – в диаметрально противоположно настроенных группах: от партийного чиновничества разного ранга, до интеллигенции и «диссидентов».

В Постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности И.В. Сталина и его последствий» также отмечалось, что осуждение культа личности и его последствий «вызвало одобрение и широкие отклики во всех братских коммунистических и рабочих партиях… Коммунисты зарубежных стран рассматривают борьбу против культа личности и его последствий как борьбу за чистоту принципов марксизма-ленинизма, за творческий подход к решению современных проблем международного рабочего движения, за утверждение и дальнейшее развитие принципов пролетарского интернационализма».

Обратим внимание читателя на следующие абзацы цитируемого постановления, так как они непосредственно определяют задачи, которые в скором времени придется непосредственно решать послу Советского Союза Ю.В. Андропову: «В современных условиях все коммунистические партии исходят из национальных особенностей и условий каждой страны, выражая с наибольшей полнотой национальные интересы своих народов… Они сплачивают и укрепляют связи и сотрудничество между собой. Идейное сплочение и братская солидарность международного пролетариата, рабочих и коммунистических партий разных стран тем более необходимы, что капиталистические могикане создают свои международные агрессивные объединения и блоки, подобные НАТО, СЕАТО, Багдадскому пакту, направленные против миролюбивых народов, против народно-освободительных движений, против рабочего класса и жизненных интересов трудящихся».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.