полная версия

полная версияДерзкие мысли о климате

Во всех встречающихся справочниках вихревое движение характеризуется одним основным явлением – движением жидкости или газа, сопровождающееся вращением частиц вокруг мгновенной оси и вращением слоев вихря со значительно отличающимися друг от друга скоростями. С этих отправных представлений начинается и каждое математическое описание вихревого движения. Но давайте не будем торопиться запрягать математику и посмотрим внимательнее, что же представляет собою вихрь. Обратимся к внешне простой задаче в свое время сформулированной А. Эйнштейном, а позднее повторенной академиком М. А. Лаврентьевым, но, похоже, так и оставшейся не решенной; почему в стакане с раскрученным чаем, чаинки собираются в центре дна стакана?

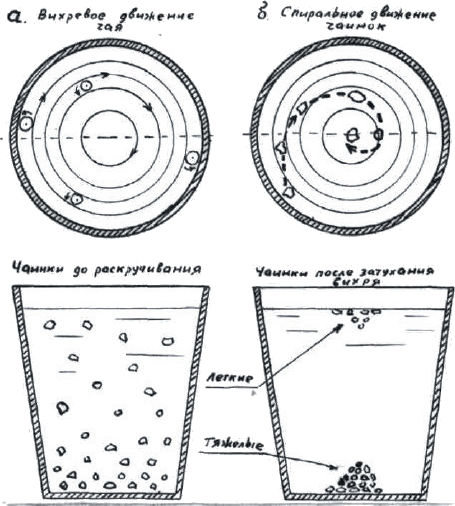

Мне представляется эта задача полнее решаемой, если обратить внимание на то, что в стакане возникает не только вихрь, но от него возбуждается еще определенное движение чаинок и, наконец, взаимосвязь между этими движениями дает дополнительный материал для усмотрения и понимания ряда событий, сопутствующих вихрю. Повернем спокойно ложечкой по кругу чай в стакане и посмотрим сначала, как образуется вихрь. По движению чаинок можно заметить, что чай не просто стал самостоятельно вращаться в стакане, но это вращение далее приобретает все более увеличивающуюся угловую скорость в приближении к центру стакана. Это и есть вихрь. Не сложно понять почему происходит ускорение вращения в центре стакана: внешний слой жидкости после раскручивания начинает тормозиться стенками стакана, но через мельчайшие вихри, образующиеся сначала между стенкой стакана и жидкостью, а затем между слоями жидкости, передает момент своего движения следующему внутреннему слою жидкого настоя чая. Тот в свою очередь и таким же путем передает момент движения (вращения) следующему внутреннему слою и так далее (рис. 18, а).

Ускорение вращения, то есть углового смещения внутренних слоев, происходит потому, что переданный им момент движения реализуется на вращение, но каждый раз по более короткому периметру окружности. Если мы теперь сопоставим скорость движения слоев вихря, то легко убедимся, что каждый слой, вращающийся по меньшему кругу, увеличивает не только угловую скорость вращения, но и линейную скорость движения относительно точек стенки стакана. Здесь создается тот же эффект изменения скоростей, который мы рассмотрели выше анализируя причины ускорения движения атмосферы при переходе воздушных масс в высокие широты Земли, получив новое объяснение причины возникновения струйных течений.

Рис. 18. Особенности развития вихря и спиралевидного движения посторонних масс в нём.

Согласно широко известной формуле длины окружности, где D – диаметр окружности, длина окружности уменьшается пропорционально уменьшению диаметра. Соответственно увеличивается и скорость вращения слоев жидкости с уменьшением диаметра окружности их вращения. Вместе с этим увеличивается и линейная скорость движения частиц вращающейся жидкости относительно стенок стакана. Если диаметр вращения уменьшается в 10 раз, то скорость движения частиц должна увеличиваться во столько же. На самом деле в вихре она увеличивается меньше из-за трения о стенки стакана.

И все же она действительно увеличивается, что наблюдается не только в стакане, но и в реальных вихревых движениях атмосферы в циклонах, смерчах, торнадо и тому подобных. И невозможно назвать иной причины ускорения ветра от обычной скорости 5… 10 км/ч до 300…400 км/ч, как порождением самой природы вихревого движения, тонкости которого еще нуждаются в специальном анализе.

Вернемся снова к стакану и рассмотрим поведение чаинок (рис. 18, б). Выше мы установили, что отвар чая после раскручивания не смещал своей массы к центру вихря, ограничиваясь лишь передачей момента (энергии) движения. По крайней мере поверхность водного отвара не обнаруживала такого смещения. Между тем чаинки быстро двигались к центру стакана. Существенно отличаясь рядом физических свойств, а главным образом, размером в сравнении с молекулами воды, они не могут на равных участвовать в движении ее однородной массы, но испытывают воздействие разных скоростей между соседними вращающимися ее слоями. И тут вступает в силу известное в гидродинамике уравнение, которое часто называют «законом Бернулли», согласно которому давление в движущейся жидкости или газе становится меньше там, где больше скорость движения жидкости, туда же устремляются и все частицы, принимающие пассивное участие в движении самой однородной жидкости или газа. Их движение, слагающееся из перемещения частиц из области с большим давлением к области с меньшим давлением и с движением по кругам вихря в конечном счете формирует в вихре наложенное движение частиц по спирали, вследствие чего чаинки собираются горкой в центре дна стакана. Вот таким я вижу решение задачи о чаинках. Теперь все это уже можно облечь в математизированную форму. Далее можно отойти от примеров со стаканом на малые природные вихри, на вращение всей атмосферы Земли и даже на изучение особенностей динамики межзвездного пространства и спиралевидных созвездий.

Здесь важно избрать верный изначальный путь исследования и не пренебрегать далее анализом каждый раз вновь возникающих обстоятельств и особенностей изучаемого явления. Сейчас причины почти всяких движений атмосферы чаще всего и в первую очередь объясняют возникновением различий атмосферных давлений. Например, установив, что в центре тропического циклона сильно понижается давление, мы легко соглашаемся с мнением, что и очень большая сила ветров в таких циклонах вызывается весьма значительным барическим градиентом. Но уже примитивный пример со стаканом чая наглядно показывает, что увеличение скорости движения вращающихся масс определяется самой природой вихря, в то время как образование барических контрастов при вихревом движении скорее всего является его следствием, но отнюдь не причиной его возникновения, И надо думать, что основные тайны грозных динамических явлений атмосферы и проблемы управления ими хотя бы качественного прогнозирования их развития найдут свое разрешение не ранее, чем будут хорошо изучены физические основы вихревых и спиралевидных движений. Тут есть еще над чем поработать пытливым исследователям.

Глава 10. Главное – забота о Земле

Уже сейчас совершенно очевиден разрыв между техническими возможностями воздействия на природу и нашими знаниями о том, как поведет себя измененная природа.

И. ЗабелинМы все хорошо осознали, что Земля наше единственное жилище. А перелистав эту книгу, с огорчением убеждаемся, что совсем плохо знаем свой дом. Доподлинно не знаем, как он обогревается, как проветривается, где можно пошевелить его надстройки, а где нельзя. В то же время человечество хорошо осознает неизбежность своего численного роста, правомерность возрастания своих потребностей и неизбежность их удовлетворения ресурсами пока только самой Земли. Ресурсы есть, их приходится брать и при этом изрядно ранить лик Земли, но скоро ли заживут эти раны и заживут ли они вообще, мы уверенно не знаем.

Часто уже реально видны пагубные следствия грубого вмешательства человека в природу и одновременное интуитивное осознание опасности развития этого вмешательства заставляет иных где-нибудь на митинге громко требовать запрета на всякое наступление на природу: «не строить, не копать, не трогать!» Но родится у такого очередной ребенок и он с неизбежной необходимостью требует подвинуться, построить, позаимствовать, и… все опять же у Земли.

Как же нам быть? Какой же единый курс, удовлетворяющий нас и нашу обитель, выработать человечеству?

10.1. Досконально познать Землю

Главное для нас в нашем мире – Земля. Но главное внимание нашей науки фокусируется ныне на ядерной физике, химии, биологии, но не на Землю. Мы убедились, что эти главные направления науки сулят, а часто и приносят много благ. Но все они так или иначе неизбежно несут с собой и какие-то скрытые, а то уже и очевидные опасности для биосферы и человека. Как отзовется на них природа мы уверенно не знаем, потому что плохо знаем свою Землю. Перед постройкой всякого сооружения мы тщательно исследуем породы под его основанием, а перед запуском всякого техногенного новшества проверить «прочность» биосферы не всегда удосуживаемся. Почему мы не знали, что снятый ныне с производства опасный дуст скоро и повсюду распространится по всей Земле, вплоть до Антарктиды? Потому что прежде, чем пустить его в дело плохо знали об особенностях общеземной циркуляции атмосферы. Ничем не растворимые полиэтиленовые упаковки губят ныне множество обитателей моря и т. д.

Впрочем, об этом уже много написано и не в этом просматриваются главные упущения не только наук о Земле, представленных довольно большим рядом научных подразделений и солидным коллективом ученых, но и всех естественных наук. Главное состоит в том, что забота о познании в первую очередь самой Земли не стала насущной обязанностью всех наук. Все науки развиваются для удовлетворения потребностей человека, а о том, что блага и сама жизнь человека могут зависеть и даже в первую очередь от состояния Земли, сплошь и рядом забывается. Нас задавили техногенные заботы, и мы забыли про Землю, как планету, как неотъемлемую частицу Вселенной, живущей навечно установившимся порядком, который нарушать никому не дано. Даже географические научные учреждения постепенно, но уверенно перепрофилируются на решение техногенных проблем.

В этом смысле показательна история становления и деятельности Института мерзлотоведения, ныне относящегося к Якутскому научному центру Сибирского отделения Академии Наук СССР. Вечная мерзлота озадачила науку необъяснимостью своего возникновения. Видимо поэтому 50 лет назад и был создан такой институт. Можно было ждать важного открытия, а вместе с ним, как всегда, много полезного и для познания термики высоких широт Земли и для дела их охраны и обживания. Но как мы уже знаем, природа мерзлоты этим институтом так и не была раскрыта. Прояснение пришло со стороны, встретив немалое сопротивление в первую очередь ученых этого же института.

Оказалось, что никакой «тайны ледникового сфинкса» просто не существует. А что же институт? Он почти целиком переключился на решение инженерных проблем освоения мерзлоты. Вывеска географическая, а суть дела – техническая рационализация. Так случилось со многими, если не со всеми научными учреждениями географического профиля.

А что же остается академическим институтам не географического профиля? Они вовсе забыли Землю. Физические институты на ниве техногенных процессов находят ныне много примеров проистекания неравновесных тепловых процессов, а что они есть и очень масштабные и жизненно важные, на сферах Земли, просмотрели. Науки – лидеры естествознания определенно задолжались перед науками о Земле, как мы уже замечали, в выяснении подлинной природы тяготения, в раскрытии более полных закономерностей вихревых и спиральных движений, в корректной постановке задач для математики и кибернетики, в поисках и развитии многих иных физических закономерностей, свойственных Земле.

«Большая» наука определенно оказалась на поводу лишь сегодняшних требований технического прогресса, сдав свои ведущие позиции в научных исследованиях, в ущерб наукам о Земле. Определенно возник большой перекос в сторону первейшего удовлетворения индустриально-социальных потребностей общества, оборачивающийся всюду вполне вероятным, а во многих случаях уже и очевидным ущербом экологии всей Земли, а значит, и экологии самого человека.

Не переставая восхищаться, как удивительна гармония всей окружающей нас естественной природы с ее абсолютно безотходной деятельностью, поразительной приспосабливаемостью всего живого к окружающей фауне и флоре, необходимостью каждого организма и каждого неживого объекта, мы не всегда догадываемся, что нашему разуму только отсюда и можно научиться тому, как наилучшим образом можно сохранить эту природную гармонию. Надо понять законы этой гармонии, досконально и комплексно изучить жизнь Земли и жизнь на ней, а затем уже подыскивать и себе достойное место, менее всего нарушающее всеземную гармонию. Поскольку человеческое сообщество постепенно, но верно начинает довлеть над природой, пора осознать и этот факт и упредить возможные пагубные последствия своего развития, в первую очередь, мобилизовав на это все лучшие силы науки. Непонимание законов и свойств природы и общепланетный эгоизм общества по отношению к ней может обернуться жестокой расплатой.

Доскональное изучение Земли должно стать главной целью всей мировой науки, а российское общество, разбудив свой интеллектуальный и творческий потенциал, может показать здесь добрый пример. Современный опыт социально-экономической перестройки нашего общества, наряду со многими другими все настойчивее высвечивает необходимость коренной перестройки и всей науки.

Выше мы вскользь, но достаточно привели примеров для того, чтобы понять, что развитие любого познания не терпит монополии одной узконаправленной мысли, что наука может быть даже больше, чем иная деятельность общества, нуждается в разномыслии, гласности, свободном и открытом обсуждении возникающих перед ней проблем. В отличие от решения социально-экономических проблем, где то или иное заключение может выноситься мнением простого большинства, естественные науки защищены от случайных ошибок, поскольку критерием истинности их заключений является строгая логика и научные факты. Эти критерии не боятся ни запальной митинговой полемики, ни ошибок голосования, ибо лучше всего говорят сами за себя. Ученый не может про любое явление природы сказать, что «я хочу так», он должен сказать: «это происходит так и только, так, вот почему и вот чем доказывается».

Мне видится, что пока назревающая необходимость перестройки в первую очередь должна коснуться оценки ее основной деятельности, достоверности и полноты ранее полученных выводов, надежности ее методологии, эффективности всех основных полученных знаний. Кажется, только так можно освободиться от догматических наслоений, прижившихся заблуждений, ортодоксов и непреднамеренных ошибок. Это позволит выявить позиции в развитии знаний и дать новый простор для научного поиска. И, видимо, только тогда станет ясно как перегруппировать силы науки, как вообще укрепить ее и усилить.

Уверен, что всё сказанное является уже назревшей необходимостью, ждущей реализации. А мне остается пока только надеяться, что в ходе такой перестройки, наконец-то займут достойное место в науке широкие комплексные исследования и нашего общего дома – Земли.

10.2. Как и какую охранять природу?

На вопрос, вынесенный в заголовок этого раздела, казалось бы не может быть двух ответов: беречь надо всякую природу, а лучший способ сделать это – вовсе ее не трогать. Примерно так и ставят сейчас вопрос об охране природы ее многочисленные ныне ревнители при всякой попытке посягательства на освоение новых территорий под промышленные или жилищные объекты. Но вот парадокс. Человечество растет, растут и его потребности, а для этого надо строть все новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, расширять и строить города, поселки, дороги и другую инфраструктуру и под всё это вольно или невольно приходится изымать от окружающей природы новые площадки и целые территории, нарушать биоценозы (сложившиеся сообщества всего живого) и ландшафта (природные системы). Этого делать нельзя, но это делать необходимо. Когда обсуждается вопрос строить или не строить, местные защитники природы абсолютным превосходством голосов ныне часто отвергают возможность нового строительства, когда же из-за этого промышленное предприятие оказывается не построенным, ещё большими голосами уже во многих городах и селах выражается недовольство неудовлетворенностью продукцией, которую должно было выпустить предприятие. Те голосуют первыми и потому берут верх, а большинству уже и голосовать не достается. Настораживает то, что подобная ситуация наблюдается в большинстве цивилизованных стран.

И такую головоломку правительствам и проектировщикам приходится решать все чаще и все сложнее. Таковы издержки современного социального развития общества.

В дни подготовки к выборам выдвигаемые кандидаты, едва ли не каждый, обещают вести непримиримую борьбу с нарушителями экологии. Широкое осознание такой необходимости отрадно. Но вслушаемся, каким путем предлагается вести борьбу за экологию… «проводить экологическую экспертизу проектов и на широкой гласной основе обсуждать целесообразность строительства с населением той территории, где предполагается строительство» или «необходима экспертиза проектов региональными комиссиями» и т. д. Общее здесь то, что каждый ревностно заботится об экологии своего «угла». А разве найдутся «углы», где их «хозяин» согласится с посягательством на экологию? Тогда как же быть с удовлетворением спроса самого человека?

Безусловно, нужно развивать экологически безвредные, безотходные производства, внедрять внутриоборотное потребление воды, исключать засорение атмосферы и так далее, но нельзя и остановить производство, до тех пор, пока появятся идеально экологически чистые технологии выпуска продукции. Наконец, и «чистые» производства и жилые постройки тоже требуют новых территорий неизбежно изымаемых от окружающей природы.

В Конституции нашей страны даны основополагающие и конкретные рекомендации по охране окружающей среды, но сейчас уже определенно ощущается необходимость более масштабного, единого планетарного, законодательно оформленного, генерального курса освоения всей Земли с наименьшими нарушениями всемирной экологической обстановки. И здесь опять нужны основательные рекомендации наук о Земле. Любая ограниченная территория или акватория есть принадлежность единой Земли, любая местная экологическая болячка – это общеземная болячка, безвозмездная утрата любого неповторимого вида живого организма и растительности, неповторимого признака ландшафта, это общеземная утрата и соответственно так и должна расцениваться всем мировым сообществом.

И всемирная регламентация неукоснительных требований к охране природы или назовем её условно Всемирным законом охраны природы не должна ограничиваться рекомендациями регионального толка, а должна в первую очередь взять под охрану такие значительные явления механизмов формирования климата Земли, как ледяные щиты Антарктиды и Гренландии, ледяной покров Северного Ледовитого океана или теплое течение Гольфстрим или такие важные для стабилизации газообмена в атмосфере ландшафты как чрезвычайно биологически продуктивные заросли Бразилии, джунгли южной Азии и прочие всеземные феномены природы. Мы попытаемся развить и подкрепить фактами эту мысль дальше, а пока посмотрим на примере нашей страны, как бы следовало подступиться к решению всесоюзной задачи охраны природы наиболее обжитых районов.

В размещении сельскохозяйственных и промышленных производств до сих пор господствует тенденция древней стихии – почти все производится там, где есть производители, то есть рабочая сила. Численность людей здесь увеличивается, распаханных земель становится мало, но разрастается промышленность, занимающая людей и одновременно медленно, но верно изымающая не только дикие, но и пахотные земли и часто несущие урон экологии, а то и более серьезные опасности для окружающей среды и самого человека. Вредоносное действие многих промышленных производств приводит к омертвлению ближайших сельхозугодий и тогда становится уже вроде бы оправданным дальнейшее расширение её на пустующих землях. Если не остановить подобную экспансию вредных промышленных производств, продовольственную проблему решать станет все сложнее и сложнее. Отсюда вроде бы само собой вырисовывается главное направление в политике размещения производств: надо отделить вредные промышленные производства, особенно перерабатывающие минеральное сырье, от районов перспективного сельскохозяйственного освоения, и вынося их не просто куда-то за город или на край села, а в отдаленные территории малодоступные для сельскохозяйственного освоения, например, в силу ограниченности агроклиматических ресурсов. Вопросы обеспечения таких промышленных производств сырьем, судя по характеру их размещения в нашей стране, как правило, не усложняются. Что касается рабочих рук, то пора уже учитывать, как реально достижимый тот факт, что всякие заводы легче поддаются автоматизации, чем сельскохозяйственные процессы. В то же время автоматику и даже целые блоки для таких выделенных перерабатывающих заводов можно изготавливать и на традиционно возникших промышленных предприятиях с большим числом работающих.

При этом снова остается важная задача, как и где научно обоснованно можно будет осваивать новые территории под сельскохозяйственное и промышленное производство с наименьшими уронами окружающей среде на только нашего государства, но и всей Земле. На этот случай я бы разделил все разнообразие ландшафтов суши на два основных вида их сравнительной экологической ценности: по биологической продуктивности и по вероятности наличия эндемиков из представителей фауны и флоры. Вероятно не все знают или забывают о том, что биологическая продуктивность Земли важна не только тем, какую мзду можно взять с неё людям, но и тем, что все живое участвует в газообмене атмосферы, поддерживая её сложившийся состав тем лучше, чем активнее действует биосфера. Наконец, как писал В. И. Вернадский (1965) «Все бытие земной коры, по крайней мере 99 % массы её вещества, в своих существенных с геохимической точки зрения чертах обусловлено жизнью». Чем более биологически продуктивную и на большей территории мы губим живую природу, тем больше наносим ущерб экологии самой Земли. В свою очередь биологическая продуктивность ландшафтов зависит, главным образом, от климатических ресурсов территории: сумма активного тепла и влаги. На биологически мало активных территориях в первую очередь недостает тепла или воды. Тут редко селятся люди. Поэтому здесь предпочтительнее будет размещать и производства, рискующие нанести вред экологии.

У нас в стране очень низкой биологической продуктивностью отличаются тундры, пустыни и полупустыни. Однако продуктивность пустынь может быть многократно повышена искусственным обводнением. Поэтому, заглядывая в отдаленное будущее, и их можно отнести к территориям большой продуктивности. Инвентаризация территории СССР по биологической продуктивности в общих чертах уже выполнена агроклиматологами (Шашко, 1985). Биологически мало продуктивные территории у нас в стране громадны, их с избытом хватит для размещения сколь угодно развитой промышленности, удовлетворяющей не только наши потребности, но и потребности соседних государств.

При этом мы не должны забывать о необходимости всемерного сохранения экосистемы северных территорий и отраслей сельского хозяйства. Что касается оценки территории по наличию неповторимых видов фауны и флоры, то она практически не зависит от биологической продуктивности и климатических ресурсов и такие ландшафты могут обнаружиться в любой части страны. Сейчас не всегда можно определенно сказать для чего нам необходимо сохранять тот шли иной редкий вид живого организма или растения, но вовсе не исключено, что особенность и свойства всякого сохраненного вида жизни в будущем могут быть успешно использованы развивающейся биотехнологией на благо людей и природы. Поэтому небольшие ареалы эндемиков должны быть застрахованы от утраты. Многие из них известны и отражены в Красной Книге. Однако нельзя исключить, что ещё не все и не всюду эндемики фауны и флоры обнаружены и поэтому при каждом выборе конкретной территории для освоения весьма желательно тщательное обследование ее зоологами, ботаниками, энтомологами и другими, а также специалистами сельского хозяйства. Наконец, коли уж мы дожили до поры, когда каждый стал чувствовать себя хозяином страны и наравне со всеми может сказать свое мнение, и оно будет учтено, то уж говорить об охране природы надо ответственно и со знанием дела. Проблемы охраны природы надо знать масштабно и предметно, а судить о них, не скатываясь до тупого эгоизма или неразумного ущемления своих же потребностей. Как надо беречь природу непосредственно вокруг себя и всюду, где мы бываем, общаясь с ней. Сейчас пишут очень много и я воздержусь от пересказывания таких правил и предложений.

10.3. Энергетика и экология

Конфликты многочисленных защитников экологии окружающей среды с организациями, призванными заботиться о благе общества, более всего зашли в энергетике, отрасли, без которой цивилизованное общество существовать уже не может. Печальный исход ущемления энергетики легко представить каждому. Верно и то, что энергетика дает львиную долю засорения атмосферы, вынуждает людей корежить огромные площади ландшафтов при добыче каменного угля, укладкой многокилометровых нефтепроводов и неизбежностью еще многих отрицательных последствий, особенно глубоко и кажется неотвратимо зашло противостояние экологии и топливной энергетики. Увы, и энергетическая проблема нашей страны не дает надежды на удовлетворительный выход из создавшегося положения. Так что же делать? Или нам так и двигаться дальше навстречу угрозе быть задушенными топливной энергетикой или вовсе отказавшись от нее, возвратиться к первобытному образу жизни. В тупиковой ситуации, какой бы она не сложилась, никогда не поздно оглянуться и посмотреть, а правильны ли пути, которыми мы шли и идем к современному могуществу энергетики?