Полная версия

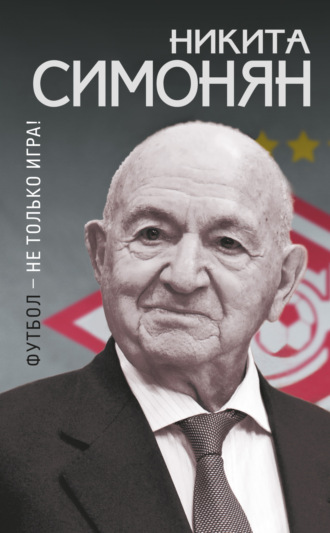

Футбол – не только игра!

«И снова любовь», – говорит девушка, которой надо готовиться к экзамену по теории права.

«И снова футбол», – говорит человек, купивший зонтик в магазине, и радуется неизвестно чему».

Так пишет Юрий Трифонов.

А Ильф и Петров, не изменяя своей ироничной манере, утверждают в «Честном слове болельщика», что «каждый хвалит тот вид спорта, которым увлечен». И тут же рисуют картину всеобщего преображения, начинающегося сразу, как только на большом травяном поле стадиона «Динамо» раздается «хватающий за душу томный четырехзвучный судейский свисток», извещающий о начале большого футбольного матча.

Помните? Теннисист, забыв про свои «получемберленовские» манеры, про любимые белые штаны с «неувядаемой» складкой, цепляется за поручни трамвая, становится барсом. Оказывается, под его внешней оболочкой бьется честное футбольное сердце. Поспешают на стадион «ревнители городошной идеи», и «толстяки, манипулировавшие буферными тарелками», поднимают целые трамваи, чтобы поскорее попасть на трибуну… А трибунами овладевал «футбольный дух единства».

Кажется, все сказано о любви к футболу. И в то же время далеко не все. В чувствах у каждого все по-своему. И если б спросили меня… Впрочем, это не интервью, моя книга, и я сам могу задавать себе вопросы. С возрастом делаешь это все чаще и чаще. Что же такое для меня футбол? Могу ответить: прожив девяносто четыре года, многое бы отдал за то, чтоб «томный» судейский свисток звучал для меня не как для тренера, не как для нынешнего функционера, вице-президента Российского футбольного союза, а как для игрока.

Многое бы отдал за гудящие трибуны, за ободряющий крик: «Никита, давай!» За общее ликование всех товарищей по команде: «Победили, победили!» За славу. Не боюсь, не стесняюсь этого сказать: естественно стремление человека к успеху, к признанию. Ходить в середняках – это не мечта для спортсмена.

Сейчас на футбол смотрю уже не теми глазами, что в пору юности, когда начинал. Сейчас понимаю, насколько это высокое искусство и что овладеть им можно с бóльшим совершенством, чем владел когда-то. Нынешнюю бы мудрость да на прежние быстрые ноги!.. Но всему свой черед.

В свое время многие интересовалась, почему я до сих пор не написал книгу. Говорили, что уже тридцатилетние итожат свою жизнь в футболе печатными трудами. «Так разве вам не о чем вспомнить, не о чем рассказать?» А мне все казалось, что о футболе уже достаточно написано. Что нового скажу? Но потом начинал яснее понимать, что опыт каждого человека неповторим и у каждого свой взгляд на одни и те же события, а интерес к футбольным событиям всегда велик.

И книга была написана. Первый раз она вышла в свет в 1989 году тиражом 100 тысяч экземпляров. Потом она дважды (в 1998 и 2018 годах) переиздавалась. Текст во всех трех изданиях – один и тот же. Нынешнее же издание – исправленное (исправления, надо сказать, носили незначительный характер) и дополненное. Дополненное с учетом, прежде всего, многочисленных событий, имевших отношение к футбольной жизни вообще и ко мне в частности.

Эта книга о футболе. И не только о нем. О прожитом, о людях, которые играли и играют в моей судьбе заметную роль, оказали влияние на мое становление, развитие. Книга о тех поступках, о которых я ни тогда, ни после не жалел. И, напротив – о тех, что вспоминаю с неудовольствием и горечью. О везении и невезении. О трудностях и преодолении их. О выборе, который каждый человек вынужден делать постоянно, и о том, чем он руководствуется, выбирая. Жизнь нельзя прожить заново, но нельзя, наверное, и жалеть о прожитом. Пусть читатель делает свои выводы.

Размышляя обо всем этом, тешу себя надеждой, что мой рассказ будет интересен не только тем, кто видел меня на футбольном поле, кто болел за меня как за игрока, а потом и за тренера, но и тем, кто еще не родился в ту пору, когда я уже заканчивал играть.

Начало начал

Когда я стал известным футболистом, играл в команде, не раз побеждавшей в чемпионатах страны, завоевывавшей кубок, мне, случалось, задавали вопрос: «Первый удар по мячу помните?» Разве это вспомнишь, если футбол для всех моих сверстников был естественным, как дыхание. Сколько себя помню, столько играю. Вот где начал, сказать можно. В Сухуми, куда моя семья переехала из Армавира.

Мне тогда исполнилось четыре года. И, наверное, как только меня одного выпустили за ворота, я оказался на перекрестке Могилевской и улицы Кирова, где обычно мальчишки гоняли мяч. Может, сначала я лишь бегал за мячом, улетевшим далеко от пятачка, где разыгрывались баталии, и почитал за счастье один раз пнуть его ногой, а потом незаметно пристроился к играющим.

Мальчишкой я был спокойным, довольно застенчивым (надо сказать, что эта черта, считающаяся возрастной, очень долго мешала мне в жизни), но, быстро поняв главный смысл игры – забить мяч, неистово рвался вперед, к воротам. Может быть, уже тогда родился во мне форвард? Не знаю. Во всяком случае, родился Микита, Микишка. Родители дали мне имя Мкртыч. Но попробуй выкрикни его на поле в азарте игры. Пока произнесешь, спотыкаясь о пять согласных, мяч окажется у противника.

– Почему меня так неудачно назвали? Нельзя было как-нибудь попроще? – спрашивал я отца.

– У тебя красивое имя, – отвечал он. – Мкртыч значит креститель.

Меня это совсем не утешало, да и улица не замерла бы в почтении перед таким переводом. Она окрестила меня по-своему: «Микита», «Микишка! Бей!»

Мы играли на мостовой рядом с домом – благо машин до войны было мало, разве что прогремит изредка какая-нибудь полуторка – на площадке у школы и на пустыре в центре города, где теперь разбит сквер и стоит здание Совета Министров Абхазии.

Наши команды, а они, понятно, перемешивались, перетасовывались, были многонациональными – русские, абхазцы, украинцы, армяне, греки. У моего друга Павла Сичинавы мама была армянка, а отец – мингрел. Языком общения на улице был русский. Я и дома больше говорил по-русски, огорчая отца.

– Родной язык надо знать, – внушал он мне.

Но так уж устроен человек: смысл внушений, которые слышит с детства, начинает понимать через много лет.

Не раз потом, особенно в ту пору, когда приехал работать в Армению, вспоминал отца, старался наверстывать упущенное, восполнять пробелы. Да, надо знать и родной язык, и историю родного народа – свои корни. Это знание помогает лучше понять и себя, и самых близких людей – родителей, свою семью, родной дом, его уклад. Почему он такой, а не другой.

Семья наша была небольшой по тем, довоенным, временам: отец, Погос Мкртычевич, или Павел Никитич, как звали его многие соседи, мама, Варсеник Акоповна, сестра Нина – она младше меня – и я. Но в доме еще жила бабушка, мать отца, его сестры – тетя Ермония и тетя Мерон, его племянники – мои двоюродные братья Петр, Акоп. И еще непременно гостил кто-нибудь из родни. Отец всегда в ком-то принимал участие. От него часто можно было услышать: «Надо ставить детей на ноги» – это не о своих детях, о детях родственников, близких или дальних. И помогал им всем, чем мог.

На долю отца выпало немало лишений. Родившись в Турции, пережил ужасы геноцида. В 1914 году, когда по наущению турецких властей началось массовое истребление армян, бежал в Россию. Настрадавшись, близко к сердцу принимал чужие беды, проявлял особое внимание к репатриированным: в двадцатые годы началась репатриация армян, разбросанных по разным странам, в Советский Союз. Наверное, в самой судьбе народа заложена особая крепость родственных уз, которая отличает армян. Об этом я, естественно, размышлял много позже.

По утрам нередко просыпался от постукивания молотка – это отец уже сидел за работой. Он был сапожником, вернее, чувячником. Шил чувяки, дешевую и ходовую в те времена обувь. Этим верным ремеслом кормил семью. И меня был не прочь к нему приучить. Но, видя, что я никакого интереса не проявляю к его инструментам, заготовкам, моткам дратвы, не насиловал, не неволил. Я был одет, обут – плюшевые штаны, ботинки – и нередко имел гривенник на кино. Если афиши извещали о фильме «Вратарь», то попасть на него надо было непременно.

Сколько раз мы его смотрели? Да, наверное, столько, сколько шел. Крутили кино в летних кинотеатрах без крыш. Иногда на нас низвергались потоки дождя, но мы не обращали на дождь внимания, больше всего боялись, что сейчас кино остановят и мы не успеем увидеть, как Кандидов возьмет страшный пенальти. Мы не только смотрели «Вратаря», мы еще и пересказывали картину друг другу во всех подробностях. Как Кандидов выбросил мяч вперед, как помчался за ним… Как наши дали этим «Черным буйволам»!..

Потом, став взрослым, мастером, увидел, сколь наивен этот фильм. Мало что умеют актеры, исполняющие роли футболистов. Да и позже появлялись фильмы о футболе, где в ролях футболистов выступали актеры. Я всегда удивлялся, почему не пригласить настоящего футболиста? Хуже сыграл бы? Не знаю. Но фильм получился бы правдивее. А то выходит на поле человек с жирком и не может ударить по мячу, а трибуны при этом ему рукоплещут. Вот когда в художественные фильмы начали вставлять куски документальных лент, фрагменты настоящих матчей, впечатление стало несколько иным, уже легче верилось, что герои имеют отношение к футболу.

Но картина «Вратарь» по-прежнему дорога мне. Она из удивительного времени, она про утро нашего спорта. И с Кандидовым связаны лучшие дни детства. Мы верили, что в самом деле есть такой вратарь Антон Кандидов, который пропустил всего один мяч в жизни. А рядом рос свой «Кандидов» – Володя Маргания, который со временем будет защищать ворота тбилисского «Динамо».

Нередко собирались во дворе у Павла Сичинавы, моего близкого друга детства. Уже в мальчишескую пору он был на редкость справедливым, надежным человеком, и многие к нему тянулись. Мы играли в волейбол, пытались освоить баскетбол. В баскетбол здорово играл Шурка Седов. Его даже приглашали потом в тбилисское «Динамо» и другие команды мастеров, а он так и остался в родном Сухуми.

Но больше всего мы все-таки любили гонять мяч. Отрабатывали обводку, удары. Гвалт, крик стояли непереносимые. Сегодня вряд ли кто из взрослых выдержал бы такое. Постарались бы нарушителей спокойствия урезонить. А родители и соседи Павла терпели. Иногда, правда, закрывали окна. Мы росли свободнее, чем нынешние ребята. Взрослые меньше нас опекали, меньше программировали нашу жизнь.

Так само собой получилось, что именно мы с Павлом были организаторами матчей: улица на улицу, район на район. Но город стал нам тесен, и мы вырвались на «международный» уровень. Кто-то доложил, что в Гульрипши, местечке километрах в двенадцати от Сухуми, есть потрясающая площадка, почти как настоящее футбольное поле, и мы – Шурка Седов, Альберт Вартанов, Миша Датебов, Павел и я – устремились туда. Электрички в ту пору по Черноморскому побережью не ходили, поезда были редки, и мы назубок выучили их расписание. Уговаривали какого-нибудь проводника подвезти нас, набивались в тамбур. Ездили и на товарняках.

Соперников не надо было специально оповещать о нашем прибытии – их всегда можно было найти на поле, в крайнем случае на пляже. Играли мы без судей, но строго придерживались мальчишеского кодекса чести – сзади не бить.

И еще: на поле все должно забываться во имя команды. Никто из нас не тянул одеяло на себя. На похвалы были скупы, славой не считались – победа общая. Помнится, я больше всего не любил задиристых, зазнаек. И по сей день не терплю пренебрежительного отношения к людям, высокомерного тона.

Часов, естественно, ни у кого не было, да и не хотели мы ограничивать себя во времени – играли до полного изнеможения. Когда ноги уже не держали, вспоминали о доме и о предстоящем двенадцатикилометровом пути. Возвращались всегда пешком, нередко уже при луне. Давал знать о себе голод – гоняя мяч, не думали о еде, – и мы заворачивали в чьи-то сады, набивали за пазухи груши, персики. Вряд ли это можно назвать воровством – мы не наносили особого ущерба хозяевам.

Дома меня ждал нагоняй. Отец был человеком строгим до суровости. Ни в чем не терпел беспорядка. Требовал, чтобы мы с сестрой вовремя приходили обедать, вовремя возвращались домой. А тут уже ночь на дворе, и ботинки мои опять разбиты.

– Я не напасусь на тебя обуви! – кричал он, возмущенный. – Бросишь ты, наконец, эту хулиганскую игру или нет?

Много лет спустя, когда я жил уже в Москве, играл за «Спартак», папа приехал в гости. Купил я ему билет на матч: «Посмотри хоть раз в жизни, как я играю». Сели на трамвай, поехали на «Динамо». Я проводил его на трибуну и побежал в раздевалку.

Был матч со сборной Чехословакии, и сложился он для «Спартака» очень удачно. Мы выиграли со счетом 2:0, и оба мяча удалось забить мне.

Отцу, видимо, льстили разговоры вокруг о «Спартаке» и крик болельщиков: «Молодец, Никита!», потому что он вернулся в прекрасном расположении духа.

– А помнишь, как ты меня ругал за хулиганскую игру? – подтрунивал я.

– Да не было такого, – скажет он, сам, вероятно, веря своим словам. – За другое тебе попадало, ты забыл…

Правда, его убеждение насчет никчемности дела, которому я себя посвятил, поколебалось несколько раньше.

Шел он как-то по улице мимо компании отдыхающих, которые яростно спорили о футболе. Среди них был полковник, болельщик «Спартака», и кто-то из местных сказал ему: «Вот идет Симонян-старший, отец Никиты». Тот сначала не поверил: «Не может быть! – А потом закричал: – Качать его, качать!»

Отца схватили и начали подбрасывать вверх…

Мама потом рассказывала, что домой он пришел несколько обескураженный, но довольный:

– Сына моего, оказывается, уважают в Москве, – говорил ей. – Вот и мне такое внимание…

Все это как хороший конец для кино, но будет он еще не скоро, а пока после отцовских оплеух душили слезы.

Я сердился тогда на отца. Мудрость, к сожалению, приходит с годами. Лишь повзрослев, я понял, что отцу и так непросто было содержать семью, а тут еще сын приносит в дом больше проблем, чем пользы. И все же я не отступился.

– Не обижайся на него, сынок, – успокаивала меня мама. – Он же на самом деле добрый. Ко всем людям добрый. А сейчас погорячился. Но ты тоже должен его понять: он так много работает, чтобы нам всем жилось хорошо…

Мама, человек мягкий, очень не любила ссор в доме и всегда переживала, если близкие люди не могли понять друг друга.

Нельзя сказать, что у нас была своя жизнь, у взрослых – своя. Началась война, и нам стали очень близки все их тревоги, заботы. Наш курортный город вмиг изменился – белые бумажные кресты на окнах, очереди в магазинах, где говорили о том, кого сегодня проводили на фронт и кого уже не надо ждать. Вместе со взрослыми мы слушали сводки Совинформбюро, а они становились все тревожней. Фронт приближался, бои шли на перевалах. Прибывало все больше беженцев, эвакуированных, и их, потеснившись, приняли во многих домах.

Мы бегали смотреть, как на горе Чернявской – это рядом с нашим домом – устанавливают зенитки. Их поставили и около маяка. Порт не зажигал больше огней по вечерам, казался ослепшим. Отец, как и многие соседи, вырыл в саду бомбоубежище – траншею с плоской крышей. Если с неба доносился самолетный гул, все с тревогой поднимали вверх головы.

В один из первых налетов бомба упала за квартал от нашего дома, разрушила здание обкома партии. Когда самолеты улетели, я вместе с другими бросился туда и увидел убитую женщину. Это меня так потрясло: вот она, война!

В порт пришел израненный танкер – его торпедировала немецкая подводная лодка. Две торпеды, две шестиметровых сигары, выскочили на берег. Одна из них сутки лежала на пляже, пока ее не обезвредили саперы. Мы, конечно, бегали смотреть – мальчишеское любопытство всегда берет верх над страхом и осторожностью. И во время налетов, сунув маленькую племянницу, за которой приглядывал, в бомбоубежище, я уносился на улицу…

Таило в себе опасность и наше теплое ласковое море. Однажды, сидя на пляже, мы увидели, как взлетело на воздух маленькое транспортное суденышко: его подстерегла вражеская подводная лодка. Вместе со взрослыми мы теперь настороженно вслушивались в небо – кто летит? Наши или фашисты? Гул немецких бомбардировщиков стал предвестником несчастий, трагедий.

Бомбы угодили в большой транспортный корабль, прибывший из Новороссийска. Он увез от войны и боев женщин, детей, стариков и, остановившись на рейде, ждал, когда примут, разместят пассажиров. В городе готовили жилье для новороссийских беженцев, и вдруг… Три бомбы попали в судно, и оно сразу же пошло ко дну. Над водой остались только торчащие трубы, как памятник погибшим. Весь город очень тяжело это переживал.

После одной из бомбежек не вернулся с работы домой отец – он тогда работал кассиром на Черноморской железной дороге. Во время налета был в центре города и вместе с другими бросился в сквер – людям, видимо, казалось, что под деревьями можно укрыться, что они защитят от беды. Бомба разорвалась прямо в сквере, многих зацепило, тяжело ранило и отца. Его увезли в больницу. Больше полугода он не вставал с постели, а как только смог подниматься, сразу же занялся своим чувячным ремеслом – надо кормить семью, родню, зарабатывать на мамалыгу, на кукурузный хлеб, который по немыслимой цене продавался на базаре.

Гитлеровцев остановили, все немного вздохнули. Но война не отступила, она была в каждом доме – пришли похоронки на моего двоюродного брата Акопа, на братьев Дерлецких, которые жили у нас во дворе…

Мы понимали, какое это горе, но детство есть детство. И война не могла отнять у мальчишек тяги к играм, к своим компаниям, к общению. Это естественная потребность человека в развитии, он с ней рождается.

Не случайно каждый из нас переживает в детстве и отрочестве множество увлечений, пробует себя, где только можно.

Я увлекся в ту пору музыкой, записался в духовой оркестр. Записался, впрочем, неточное слово, просто пришел на занятия, которые вел Карл… А вот отчество забыл. Может, и не знал никогда: мы не звали учителя пения, маленького, седого, бесконечно доброго человека, по имени и отчеству, как остальных учителей. Дядя Карл, чаще – дядя Карлуша, между собой еще проще – Карлуша. Сейчас понимаю, что жилось ему в ту военную пору, наверное, труднее многих. Не каждому ведь объяснишь, что немец немцу рознь, что фашизм – не все немцы. Неизменная папироска во рту, желтые прокуренные пальцы поднятой вверх руки, увлажненные глаза: он всегда бывал растроган, когда у нас все получалось так, как надо, и из труб лилась музыка. Карлуша дал мне медный альт, объяснил, как извлекать нужные звуки, показал, как дуть, и я дул: тум-па-па, тум-па-па…

Ходил в кружок, играл на трубе. Получалось неплохо.

Через несколько занятий он сказал мне:

– У тебя хороший слух, будешь второй трубой.

Недолго побыв в этой роли, я стал первой трубой. Головокружительная карьера!

Наш оркестр шагал всегда во главе школьной колонны на демонстрациях, и мы поднимали всем настроение бравурными маршами. Был у нас репертуар и для школьных вечеров: «Амурские волны», «Брызги шампанского», фокстроты.

А еще мы играли совсем по другим, печальным поводам – на похоронах. Не отказывали, когда просили, и играли бесплатно. Правда, за это нас кормили на поминках. Дядя Карлуша, скорее всего, знал о нашем «отхожем промысле» и не мешал ему. Может, считал, что детей вовсе не надо ограждать от чужих несчастий, пусть учатся принимать и понимать жизнь во всем ее многообразии. А может, просто не хотел лишать растущих мальчишек возможности подкормиться.

До сих пор люблю классику. Не воспринимаю громкую музыку – мелодия должна ласкать слух. Петь не пою. Не знаю даже, есть ли у меня голос. Ни разу не пробовал. С детства был застенчив. Так и осталась эта черта на всю жизнь. Мешает это. Надо, скажем, пойти к высокому руководству, стукнуть кулаком по столу, что-то не попросить даже – потребовать (не для себя, разумеется), ан нет, не могу. Порой сам на себя за это злюсь. Но природу не обманешь.

Музыка отнюдь не перебила увлечения футболом. Мы по-прежнему гоняли мяч на площадке у нашей седьмой школы и на пустыре в центре города.

Однажды на пустыре появился Шота Ломинадзе. Стоит, смотрит внимательно на нашу игру. Шоту мы знали: он был игроком местной команды «Динамо», полузащитником. Маленького роста, рыжеватый, шустрый, быстрый, неутомимый. На общественных началах ему поручили собрать ребят в спортшколу, создать команду. И Шота присматривался к нам. Мы еще не знали, что это наш будущий, наш первый тренер.

Спортшколы в нынешнем понимании не было. Просто мы собирались на стадионе «Динамо», где нас ждал Шота, на тренировку. Но все мы были уже в динамовской форме. Сразу же после знакомства тренер отвел нас на склад, в маленькое темное помещение, где нам выдали синие трусы, желтые майки, гетры и бутсы размера на три больше, чем надо, – других не имелось.

Вручая каждому все это богатство, кладовщик говорил: «Шипы на бутсы набьешь сам».

Конечно, сам. Не будешь же отрывать от дела отца ради такой «безделицы», как футбол. Он расстроится, вспылит, закричит, что пора мне, наконец, заняться делом, а мама будет горевать после домашнего скандала… Я сам вырезал из кожи толстые пластинки и приколачивал их к подметкам.

До сих пор футбол был для нас только упоительной игрой. Теперь мы начинали постигать его с другой стороны – дисциплина, тренировки, самоотдача.

Шота, несмотря на свою стремительность, «моторность» на поле, был человеком спокойным, мягким. Никогда мы не слышали от него ни окриков, ни оскорблений. Он быстро разглядел среди нас и защитников, и нападающих, и вратаря. Старался научить нас всему, что умел сам.

Но самой большой школой в то время были для нас игры взрослых команд. В команде «Динамо», где играл наш тренер, были замечательные мастера, у которых немало можно было перенять.

Я смотрел во все глаза на Автандила Гогоберидзе, и мне очень хотелось повторить, перенять все его приемы – уходы, финты, обводку, дриблинг. А еще играли здесь Антадзе, братья Вардимиади, Саная – вратарь, то есть целая плеяда видных футболистов, проявивших себя потом в команде мастеров тбилисского «Динамо».

И футболист Юра Елчиди мог бы, думаю, украсить любую команду высшей лиги. Но судьба распорядилась по-иному. Жил он по-прежнему в родном городе, занимался тренерской работой. Когда мы встретились, Юра рассказывал про одного своего воспитанника. «Понимаешь, – говорит, – он такой парень, что у него нет никаких недостатков. Совсем нет, как у меня не было. Скажи, разве были у меня в молодости недостатки?» Может быть, он шутил, но я ответил серьезно: «Действительно не было», – и не кривил душой, мне так казалось, когда видел Юру на поле.

…Шота не стеснял нас обязательной программой, обязательными упражнениями. Не подавлял индивидуальности, каждому давал возможность проявиться. Нас не нужно было заставлять что-то делать. Не было случая, чтобы после тренировки мы всей командой дружно ушли в раздевалку. Нет, мы еще долго показывали друг другу, что умеем, осваивали новые приемы. Шота вынужден был просто-напросто разгонять нас по домам.

Я был рад, что тренер увидел во мне нападающего, и часами отрабатывал удары по воротам. Бил, бил… Ноги уже гудят, а я опять к мячу. И дома, не переставая, лупил по калитке, по обеим сторонам которой, как штанги, стояли кипарисы.

Во время матчей – мы начали встречаться с другими юношескими командами Абхазии – все мои помыслы были сосредоточены на том, чтобы забить гол. Помню, в одной товарищеской встрече мы выиграли со счетом 11:4, и девять голов забил я.

На наши занятия часто приходил ответственный секретарь городского общества «Динамо» Михаил Григорьевич Туркия, сам в прошлом вратарь. Смотрел, видно, что за смена растет, а нам такое внимание льстило.

Мальчишеский футбол не существовал отдельно от стадиона, от футбола взрослого. Взрослые футболисты нас знали: примелькались, не пропускали ни одного матча, встречали их у стадиона, провожали после игры. Многих мы звали просто по имени, как и нашего Шоту, но держались с ними очень почтительно, чувствовали, что дистанция между нашей игрой и игрой этих мастеров огромная.

Еще шла война. Но ни культурная, ни спортивная жизнь не замирала. Люди тянулись к прекрасному. Мы знали, что ленинградцы слушали первое исполнение Седьмой симфонии Шостаковича. Знали и о футбольном матче в блокадные дни… Когда провалилась очередная попытка фашистов взять город и они заявили, что не вошли в него только потому, что он мертв и все улицы завалены трупами, ленинградские спортсмены предложили командованию организовать в городе футбольный матч. И он состоялся – между ленинградским «Динамо» и командой гарнизона. Как ни измучен был Ленинград беспрерывными артобстрелами, голодом, на стадионе собралось немало народа. Репортаж с этого матча шел и на немецком языке, и громкоговорители полевых установок на оборонительных рубежах далеко окрест разносили голос радиокомментатора, гул трибун. На гитлеровских солдат это произвело ошеломляющее впечатление: перед ними был не город мертвецов, как им внушали, – твердыня… Так разве футбол – только игра?