полная версия

полная версияКонцепции власти в средневековой Руси XIV-XVI вв.

Действительно, в период правления сына Дмитрия Ивановича князя Василия I к Москве оказывается присоединено Нижегородское княжество, являвшееся составной частью одного из сильнейших во второй половине XIV в. Суздальско-Нижегородского княжества, правители которого, наравне с московскими и тверскими, носили титул «великих князей», указывающий на их высокий статус в иерархии княжений Северо-Восточной Руси. Василий I мог претендовать на Нижний Новгород, так как, во-первых, приходился внуком суздальско-нижегородскому князю Дмитрию Константиновичу, а во-вторых, по праву великого князя Владимирского, поскольку Нижегородское княжество до 1341 г. входило в состав великого княжения Владимирского[429]. Однако, несмотря на это, Нижним Новгородом в конце XIV в. владели прямые потомки Дмитрия Константиновича – его сыновья Василий и Симеон. Таким образом, присоединение Нижнего Новгорода произошло при жизни князей, имевших наследственное право на этот стол, что с правовой точки зрения являлось недопустимым. В этой связи показательны отражения этих событий московскими и тверскими книжниками, что позволяет сделать вывод об идеологическом обосновании московской политики.

В данном случае мы можем видеть совершенно определенное негативное отношение тверского книжника к московской экспансии XIV–XV вв., которая происходила при содействии Орды, что являлось, с точки зрения летописца, отягчающим обстоятельством: «и поиде (князь Василий I. – В.Т.) в Орду къ царю къ Токтамышу и нача просити Новагорода Нижняго, княжениа князя великаго Борисова на кровопролитие, на погибель христианьскую. Безбожныи же Татарове взяша сребро многое и дары великии, и взя Нижнии Новъградъ златомъ и сребромъ, а не правдою[430] (выделено мной. – В.Т.)».

Характерно, что официальные московские летописи преподносят указанные события в совершенно ином свете: «великыи князь Василеи Дмитриееевич, многу честь от царя приемъ и дары, еще же передасть ему к великому княженью и Новъгород Нижнии и Городецъ со всем что ни есть во власти их, тако же Мещеру и Торусу. Толику же честь приятъ от царя, яко же ни единъ от прежних великых князеи не приятъ тако ни у которого царя»[431]. Здесь, как и в рассказе о получении великого княжения Дмитрием Ивановичем, Василий I возвеличивается московским книжником как князь, принявший наибольшую честь от ордынского хана. При этом в Московской летописи, в отличие от Тверской, события поданы таким образом, что возникает ощущение, что Нижегородское княжение было передано Василию I по инициативе Тохтамыша, а вовсе не по его просьбе, которая сопровождалась щедрыми денежными подарками.

В то же время мы не находим идеологического обоснования присоединения Нижнего Новгорода, которое бы каким-либо образом перекликалось с идеями единства Руси или наследственных прав московских князей на эти земли. Однако намек на это содержится в другом источнике, а именно в послании к Василию I игумена Кирилла Белозерского: «Да слышелъ есми, господине Князь Великий, что смущение велико межу тобою и сродники твоими Князми Суждальскими. Ты, господине, свою правду сказываешь, а они свою; а в томъ, господине, межи васъ крестьяномъ кровопролитие велико чинится»[432]. Игумен Кирилл признает, в отличие от тверского книжника, «свою правду» великого князя, предлагая своеобразный компромисс: «Ино, господине, посмотри того истинно, въ чемъ будетъ ихъ правда предъ тобою, и ты, господине, своимъ смирениемъ поступи на себе: а въ чемъ будетъ твоя правда предъ ними, и ты, господине, за себе стой по правде»[433]. Таким образом, игумен Кирилл Белозерский признает наличие у Василия I собственной «правды», которую необходимо отстаивать, и, вероятно, сочувствуя делу объединения русских земель, не обличает Василия I за присоединение Нижнего Новгорода.

Первая четверть XV в. – время, когда представления о ведущей роли Москвы в деле объединения Руси и связанные с ними идеи наследования прошлым центрам Руси – Киеву и Владимиру становятся преобладающими в среде образованной среде Московского княжества. Именно в первой четверти XV в. начинают создаваться публицистические произведения, посвященные эпохи Дмитрия Донского и Куликовской битве, где на первый план выходит борьба за веру, а также подчеркивается объединяющая роль Москвы и величие московского княжеского дома. Идеей избранности Москвы как политического центра русских земель пронизана «Повесть о Темир Аксаке», созданная в окружении Василия I между 1402 и 1408 гг.[434] Произведение отражает сложную политическую и эмоциональную обстановку в Московском княжестве рубежа XIV–XV вв., когда после удачной Куликовской битвы русские земли не раз подвергались опустошительным нападениям со стороны распадающейся, но все еще превосходящей Москву в военном отношении Орды. В этой связи возможная схватка с могущественным восточным правителем, которому ослабленная Русь фактически не могла противостоять, породила единый порыв и эмоциональное единство всего народа, союз светских и духовных властей, что в итоге послужило гарантом будущего политического, экономического и духовного единства. Московский князь представлен в данном произведении как полноправный наследник киевской, а затем и владимирской государственности, а также последовательно именуется «великим князем» и «самодержцем», что довольно необычно для произведений конца XIV – начала XV в.[435]

Идеи единства русских земель перед лицом внешней опасности также нашли свое отражение в другом произведении начала XV в. «Сказании о нашествии Едигея». Древнейший текст сказания читался в Троицкой летописи 1408 г., однако от него до нас дошли лишь незначительные отрывки. В то же время Симеоновская летопись в ее части за 1390–1409 гг. содержит более позднюю версию произведения, созданную около 1413 г., которая принадлежит московскому книжнику, возрождавшему, так же как и автор «Задонщины», идеи единения русских земель, характерных для эпохи Киевской Руси[436]. В произведении находят свое отражение идеи преемственности московской государственности по отношению к Владимиру, где подчеркивается, что «многославный Володимерь, еже есть столъ земля Русскыа и град пречистые богоматери, в ней князи велиции рустии первоседание и стол земля Русскыя приемлютъ; иже великий князь всеа… наименовается, ту бо первую честь приемлетъ»[437].

Таким образом, в общественно-политической мысли молодого Московского государства идеи единства русских земель, а также преемственности Москвы и московского княжеского дома по отношению к предшествующим периодам и правителям Руси в первой половине XV в. получили довольно существенное развитие, что в какой-то мере подготовило дальнейшее объединение русских земель в единое государство во второй половине XV – начале XVI в., а также идейное обоснование этих процессов в трудах московских книжников. В период правления Ивана III, когда к Москве были присоединены большинство земель Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, идеи наследственной власти московских князей над Русской землей стали особенно актуальны для московской идеологии в контексте покорения Новгорода, пользовавшегося до определенного момента существенной самостоятельностью. Подчинение Новгорода после битвы на р. Шелони, а также последующее его присоединение к Московскому княжеству было отражено в великокняжеском летописании 1470-х гг.[438], а также в Московском летописном своде конца XV в. Повесть о походе 1471 г. была составлена почти сразу же после данного события – около 1472 г. Наиболее ранний текст повести читается в компиляции дошедшей до нас в двух списках, причем содержание первого из них довольно точно передает Вологодско-Пермская и Никаноровская летописи[439].

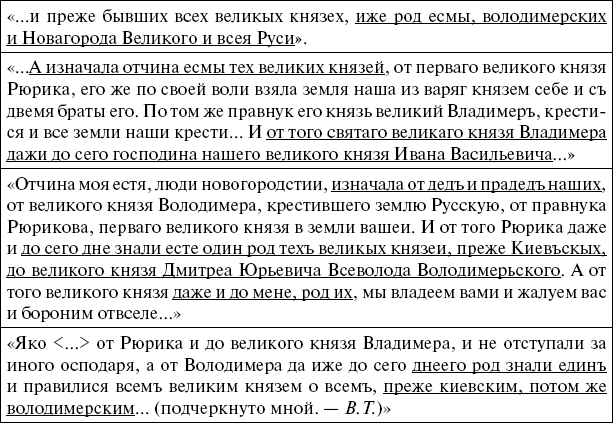

В качестве обоснования прав московского князя на Новгородскую землю использовалось довольно распространенные в общественно-политической мысли Московской Руси идеи наследственной власти московских князей над Новгородом, признавшим в XIII в. сюзеренитет великих князей Владимирских, а также постоянная апелляция к принципу «старины», т. е. предшествующей модели отношений. Именно этим принципом «старины» руководствовался Иван III, например, в деле избрания новгородского архиепископа: «…азъ ихъ, князь великый, жалую, и того нареченного Феофила. И велю ему быти к собе на Москву и къ отцу своему митрополиту Филипу, стати на архиепископью Навагорода и Пьскова безо всяких зацепов, какъ было при отци моем, великом князе Василье, и при деде, и при прадеде моем, и преже бывших всех великых князех, иже род есмы, володимерских и Новагорода Великого и всея Руси (выделено мной. – В.Т.)»[440].

Не вызывает удивления, что довольно распространенные в среде московских книжников идеи преемственности московских князей правителям эпохи Древнерусского государства, сперва киевским, а затем владимирским князьям, имеющие сильную идеологическую окрашенность, встречаются в тесте повести довольно часто (табл. 8).

В пользу того, что идеи преемственности в московской повести занимали совершенно особое место, говорят и другие эпизоды, например, молитва Ивана III московским митрополитам, начиная с митрополита Петра и «тако же и у прочих святителей …преосвященных митрополит Фегнаста, и Киприана, и Фотия и Ионы, помолився»[441], а также молитва Ивана III у гробниц князей московского дома: «Приходит же паки в той же церкви къ гробомъ прародитель своих, лежащих ту великих князей володимерских и новгородцих и всея Руси от великаго князя Ивана Даниловича и до отца его великого князя Василья…»[442].

Таблица 8

Преемственность московского княжеского дома в повести о походе на Новгород*

* Московская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород. С. 376; 380; 381; 383.

Однако, помимо принципа «старины» и преемственности власти в ситуации с покорением Новгорода, огромное внимание было уделено религиозной составляющей. Поход Ивана III на Новгород в трудах московских книжников и летописцев был представлен как поход против католицизма для защиты православия. Отметим, что тема защиты исконного православия на Руси пользовалась особой актуальностью в связи с неприятием Василием II Флорентийской унии и последовавшим за этим падением Константинополя. Попытка части новгородской знати перейти под власть польского короля была воспринята лояльными Москве силами как измена православию, что дало повод великому князю выступить в качестве верховного блюстителя чистоты веры. При этом между принадлежностью Новгорода к владениям русских князей и приверженностью православию фактически ставился знак равенства, о чем, согласно повести, Иван III сообщал новгородцам: «А за королем никоторым, ни за великим князем литовъским, не бывали есте, какъ и земля ваша стала, а нынеча от християньства отступаете к латинству чрес крестное целование»[443]. Именно желание новгородцев поставить католического архиепископа, а также переход Новгорода под власть польского короля, было использовано Иваном III как предлог для похода: «Отчина моя, Велики Новъгород, отступають от мене за короля, и архиепископа ставити им у его митрополита Григория, латинина суща. И яз, князь великий, дополна иду на них ратью…»[444].

После успешного похода наследственные права Ивана III на владение Новгородом были окончательно закреплены в договоре 1471 г., где Новгород вновь был назван наследственным владением московского князя: «А за Короля и за Великого князя Литовского, хто Король или Великий князь на Литве ни буди, отъ васъ отъ Великихъ Князей намъ вашей отчине Великому Новугороду мужем вольным не отдашися… (выделено мной. – В.Т.)»[445]. Отметим, что в предшествующих договорах Великого Новгорода с владимирскими князьями формулировки, называющей Новгород «отчиной», не содержится[446].

Однако Новгородская земля, так же как Псков и Рязанская земля, в XV в. сохраняли пусть и формальную, но независимость. Несколько иначе обстояло дело с бывшими частями Древнерусского государства, попавшими в период раздробленности XIII–XIV вв. под власть литовских князей. Борьба за киевское наследие, о которой говорилось ранее, была не только борьбой за старейшинство среди независимых русских княжеств, она означала борьбу за единство всех территорий бывшего Древнерусского государства, включая такие города, как Смоленск, Полоцк, Чернигов и Киев[447]. В летописях XV в. нашла отражение тенденция, при которой Великое княжество Литовское отождествлялось с «Литвой», его войска – с «литовской ратью», а города и волости, входившие в состав этого государства, именовались «литовскими»[448]. Однако, как уже отмечалось выше, на землях Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в XIV–XV вв. продолжали бытовать представления о «Руси», «Русской земле» как о всей территории, заселенной восточными славянами, что нашло свое отражение в притязаниях московского княжеского дома на власть над всей «Русской землей», в т. ч. над территориями под властью Литвы. Подтверждением территориальных претензий Московского государства и доказательством исконных прав Москвы на все русские земли служило «Родословие литовских князей», следующее за первой редакцией «Сказания о князьях Владимирских», в которой происхождение литовских князей велось от «конюшеца» Гигеменика, бывшего в услужении у московского князя Юрия Даниловича, который послал его «на Волоскую землю и на Киевьскую и обь сю страну Меньска наполняти плененыа грады и веси, у воставших имати дани царьскиа»[449].

При этом в «Родословии» отмечается, что начало правления литовской династии произошло без согласия русских князей, ослабленных междоусобной борьбой: «назвася от них князь великий Гедиман литовъский Первый великих государей руських князей не съгласием и междуусобными браньми»[450]. Таким образом, если «Сказание о князьях Владимирских» было призвано доказать древность правящего рода русских князей, то «Родословие литовских князей», также созданное в начале XVI в. московскими книжниками, было призвано поставить литовских князей в подчинение московским, лишив их тем самым права на власть над землями бывшей Киевской Руси. Этим же целям служило принятие Иваном III титула «государь всея Руси», который долгое время отказывалось признавать Польско-литовское государство. Основным аргументом, подтверждающим притязания московских князей, являлась как раз та самая «отчинная концепция», согласно которой все русские земли, в том числе и киевские, перешли к московским князьям по наследству от предков и по праву принадлежат только им[451].

Таким образом, в период XV – начала XVI в. вместе с тем, как постепенно крепнет политическая мощь и нарастает руководящая роль Московского княжества, идея киевского наследия занимает все большее место в трудах московских книжников и политической идеологии Москвы, соединяясь с идеей владимирского наследства в единую концепцию возрождения государственности домонгольской Руси. Этому, без сомнения, способствуют бытующие в общественно-политическом сознании всех русских земель представления о «Русской земле» как о единой территории, населенной восточными славянами. В связи с этим идеи преемственности власти получают особое развитие, так как непосредственно отвечают политическим интересам Москвы. Указанные идеи вместе с представлениями о религиозном единстве русских земель нашли непосредственное отражение и получили наибольшее развитие в контексте покорения Новгорода Иваном III.

Однако претензии московских князей на все наследие Киевской Руси не могло не привести к конфронтации с Великим княжеством Литовским, владевшим западными и южными территориями бывшего Древнерусского государства. В качестве доказательства исконных прав московского княжеского дома на эти территории были использованы характерные для московской политической мысли теории, объясняющие эти права с точки зрения старшинства княжеского рода. Появление на рубеже XV–XVI вв. в общественно-политической среде Московского княжества теории происхождения рода русских князей от римского императора Августа, изложенной в «Послании Спиридона-Саввы» и «Сказании о князьях Владимирских», позволило доказать с помощью идей преемственности знатность и древность рода московских князей, в то время как сочинение «Родословие литовских князей» ставило последних в подчиненное положение по отношению к московским.

Заключение

Развитие идеологии московской Руси XIV – начала XVI в. представляет собой сложный процесс, в котором причудливым образом переплетаются религиозные, социально-политические и культурные факторы. Идеи и концепции, сформированные на заре московской государственности, уходят корнями в глубокую древность и являют собой синтез древнерусских, христианских, а также византийских представлений о власти. Идея о ее божественном происхождении, берущая истоки в ветхозаветной традиции, существовала в общественно-политической мысли русских земель не в качестве пространных умозрительных рассуждений, а являлась основой целой системы представлений, объясняющих истоки, функции и пределы княжеской власти. В древнерусской общественно-политической мысли наравне с идеями о божественном происхождении власти бытуют представления о ее преемственности, т. е. принадлежности князей к княжескому роду. Они, а также факт родства московских князей с выдающимися правителями Древнерусского государства получили широкое распространение как доказательство прав московского княжеского дома на власть в русских землях.

Параллельно с развитием этих представлений, во многом на основе византийских политических учений, начинает формироваться концепция «русского царства», в которой Москва предстает наследницей Константинополя – сакральным центром православного мира, а великий князь приобретает функции верховного блюстителя чистоты веры. Идейная основа данных княжеских функций существовала с первых веков распространения христианства на Руси, однако именно со второй половины XV в. сакральные функции московского князя актуализируются. В периоды правления Ивана III и Василия III, составляющих одну неразрывную эпоху в развитии московской общественно-политической мысли, помимо развития идей, характерных для предшествующих периодов, в среде московских книжников начинают формироваться развернутые политические теории, призванные, с одной стороны, заявить об изменившемся характере власти великого князя и возросшем положении Руси в целом и Москвы в частности, а с другой стороны, вписать по факту новое государство и правящую в нем династию в существующую картину мира.

Период XIV–XV вв. – во многом уникальное время, так как развитие общественно-политической мысли шло параллельно развитию государства. Московские книжники и священнослужители в своих рассуждениях не были ограничены волей земных правителей, не выполняли чей-то политический заказ. Напротив, они, руководствуясь религиозным мировосприятием, часто апеллируя к историческому прошлому, пытались повлиять на сильных мира сего, наставить их на истинный путь. Многие темы, поднятые в произведениях московских книжников, в особенности касающиеся единства Руси, существенно опережали реальный политический процесс образования единого государства. С нашей точки зрения не будет преувеличением сказать, что идеологическая почва для создания крупнейшего европейского государства Позднего Средневековья была подготовлена в то время, когда молодое московское княжество только готовилось выйти на авансцену истории.

Идея о власти московских князей над Русской землей, зародившись в стенах Московского Кремля или в монастырских палатах в мрачные годы тяжелейшей ордынской зависимости, прошла сквозь междоусобные войны, литовские осады и Донское побоище, сквозь пепел нашествий Тамерлана и Едигея, чтобы после несостоявшегося Конца Света стать основой идеологии Третьего Рима.

Список источников и литературы

ИсточникиАкты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. I. 1334–1598 / Сост. Я. Бередников. – СПб.: В Типографии Экспедиции заготовления Государственных бумаг, 1841. – 416 с.

Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. / Сост. C.Б. Веселовский. – М.: Издательство АН СССР, 1964. Т. 3. – 687 с.

Герберштейн С. Записки о Московии: В 2 т. / Сигизмунд Герберштейн; [отв. ред. А.Л. Хорошкевич]. – М.: Памятники исторической мысли, 2008. – 2 т.

Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Сост. C.Н. Валк. – МЛ.: Издательство АН СССР, 1949. – 408 с.

Дмитриева Р.П. Сказание о князьях Владимирских / Р.П. Дмитриева. – М.: Издательство АН СССР, 1955. – 213 с.

Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / Издание подготовил Я.Н. Щапов. – М.: Наука, 1976. – 240 с.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIVXVI вв. / Подготовлено к печати Л.В. Черепниным/ – М.-Л.: Издательство АН СССР, 1950. – 585 с.

Житие митрополита Петра (Киприановская редакция) // Прохоров Г.М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы / Г.М. Прохоров. – Л.: Наука, 1978. C. 205–215.

Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 1. Житие Сергия Радонежского / Б.М. Клосс. – М.: Языки русской революции, 1998. – 568 с.

Клосс Б.М. Избранные труды. Т. 2. Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI веков / Б.М. Клосс. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 488 с.

Кучкин В.А. Повести о Михаиле Тверском / В.А. Кучкин. – М.: Наука, 1974. – 291 с.

Памятники куликовского цикла / Гл. ред. Б.А. Рыбаков; ред. В.А. Кучкин. – СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998. – 412 с.

Памятники литературы Древней Руси. Т. 3. XIII век / Сост. и общая ред. Л.А. Дмитриева и Д.С. Лихачева. – М.: Художественная литература, 1981. – 616 с.

Памятники литературы Древней Руси. Т. 4. XIV – середина XV века / Сост. Л.А. Дмитриев, Д.С. Лихачев. – М.: Художественная литература, 1981. – 606 с.

Памятники литературы Древней Руси. Т. 5. Вторая половина XV века / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – М.: Художественная литература, 1982. – 688 с.

Памятники литературы Древней Руси. Т. 6. Конец XV – первая половина XVI века / Под ред. Д.С. Лихачева и Л.А. Дмитриева. – М.: Художественная литература, 1984. – 768 с.

Памятники старинной русской литературы. Т. IV. Повести религиозного содержания, древние поучения и послания, извлеченные из рукописей Николаем Костомаровым. – СПб.: Типография П.А. Кулиша, 1862. – 223 с.

Памятники русского права. Вып. 2. Памятники права феодально-раздробленной Руси XII–XV вв. / Отв. ред. С.В. Юшков. – М.: Издательство юридической литературы, 1953. – 442 с.

Памятники русского права. Вып. 3. Памятники права периода образования русского централизованного государства XIV–XV вв. / Отв. ред. С.В. Юшков. – М.: Издательство юридической литературы, 1955. – 527 с.

Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись / Под ред. И.Ф. Карского. – М.: Языки русской культуры, 1997. – 496 с.

Полное собрание русских летописей. Т. II. Ипатьевская летопись / Под ред. А.А. Шахматова. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 648 с.

Полное собрание русских летописей. Т. III. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Переиздание с предисловием Б.М. Клосса. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 720 с.

Полное собрание русских летописей. Т. IV. Ч. 1. Новгородская четвертая летопись / Под ред. М.Н. Тихомирова, с предисловиями А.Г. Боброва и Б.М. Клосса. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 728 с.

Полное собрание русских летописей. Т. X. Никоновская летопись / Под ред. А.Ф. Бычкова. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 248 с.

Полное собрание русских летописей. Т. XI. Никоновская летопись / Под ред. С.Ф. Платонова. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 264 с.

Полное собрание русских летописей. Т. XII. Никоновская летопись / Под ред. С.Ф. Платонова. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 272 с.

Полное собрание русских летописей. Т. XV. Рогожский летописец. Тверской сборник / Под ред. А.Ф. Бычкова. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 432 с.

Полное собрание русских летописей. Т. XVIII. Симеоновская летопись / Под ред. А.Е. Преснякова. – М.: Языки русской культуры, 2007. – 328 с.

Полное собрание русских летописей. Т. XXIII. Ермолинская летопись / Под ред. Ф.И. Покровского. – М.: Языки русской культуры, 2003. – 256 с.

Полное собрание русских летописей. Т. XXIV. Типографская летопись / Под ред. С.П. Розанова. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 288 с.

Полное собрание русских летописей. Т. XXV. Московский летописный свод конца XV века / Под ред. М.Н. Тихомирова. – М.: Языки русской культуры, 2004. – 488 с.

Полное собрание русских летописей. Т. XXVI. Вологодско-Пермская летопись / Под ред. М.Н. Тихомирова. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2006. – 432 с.

Полное собрание русских летописей. Т. XXVII. Никаноровская летопись / Под ред. А.Н. Насонова. – М.: Языки русской культуры, 2007. – 424 с.