Полная версия

Вкус хлеба

По измененному закону о налогах, принятому в тысяча девятьсот пятьдесят втором году вдвое возросли налоги на единоличников и бывших колхозников. Сумма налога на единоличные крестьянские хозяйства была на сто процентов выше, чем с хозяйств колхозников… Кроме того этим законом были отменены льготы для хозяйств сельских учителей, врачей, агрономов и других сельских специалистов.

В целом же сумма сельхозналога, с учётом всех повышений, возросла по сравнению с тысяча девятьсот пятьдесят первым годом в среднем в полтора – два раза. Главной же отличительной особенностью закона о сельскохозяйственном налоге тысяча девятьсот пятьдесят второго года являлось то, что впервые налогом облагались доходы колхозников, получаемые от общественного хозяйства по трудодням в денежной и натуральной форме, чего не делалось даже в годы войны.

В социальном положении крестьян в послевоенные годы также ничего не изменилось, сохранялись нормы довоенного времени, ограничивавшие свободу передвижения колхозников, им не оплачивали дни, когда они не работали по болезни, не платили пенсии по возрасту.

О таком тяжелом положении в колхозных хозяйствах местные партийные руководители докладывали в краевой комитет партии, и таких докладов было масса. Вот что говорилось в записке секретаря Ладожского райкома в крайком партии от восьмого мая тысяча девятьсот сорок седьмого года: «…Большинство колхозников района находятся в крайне тяжелом положении в связи с отсутствием хлеба. Колхозы закрыли детские учреждения, прекратили кормить трактористов и совершенно не готовят для общественного питания. Если в апреле выход на работу составлял до ста процентов, то в мае сократился до пятидесяти. В каждом колхозе есть от десяти до пятнадцати процентов опухших от голода взрослых колхозников и детей. Колхозники района ходят по водоёмам и собирают ракушки, рвут молодой камыш, собирают всевозможные корни растений и едят. Имеют место случаи, когда колхозники на работе падают в обморок».

Такая же тяжёлая ситуация с продовольствием была и в нашей станице. Со слезами на глазах вспоминает то время Маслакова (в девичестве Гайдай) Мария Мефодьевна: «Мне в тысяча девятьсот сорок седьмом году было семь лет. Единственное, что я хорошо помню, это то, что мне всё время хотелось есть. Дома из еды ничего не было, а в школу на обед мы брали с собой по кусочку макухи, которую съедали ещё по пути в школу. Приходя домой, я все время плакала и просила маму дать мне хоть что-нибудь поесть».

Основным продуктом питания в станице была каша из кукурузы и пшеницы, заправляли кашу маслом из семян конопли. Вместо сахара отваривали сахарную свёклу. Этим и спасались от голода.

Так, в ответ на самоотверженный труд и бескорыстную помощь государству в годы войны, деревня была наказана голодом тысяча девятьсот сорок шестого – сорок седьмого годов. Под предлогом укрепления дисциплины началось преследование колхозников, рабочих совхозов и единоличников. Вместо того чтобы дать колхозам возможность самим решать хозяйственные вопросы и право распоряжаться произведенной продукцией, правительство вновь пошло на применение устрашающих мер, чтобы заставить людей бесплатно работать в колхозах.

В какой-то мере это были вынужденные меры государства. Объективным основанием подобной жёсткости государства в социально-экономической политике была необходимость высвободить финансовые средства для противостояния с западными странами в «холодной войне», разразившейся между СССР и странами Запада.

Восстановительный процесс в сельском хозяйстве региона проходил в основном за счет внутренних ресурсов села, трудового энтузиазма сельских жителей Кубани.

Партийно-государственная социальная политика на селе с тысяча девятьсот сорок пятого по пятьдесят третий год отличалась крайней противоречивостью. С одной стороны, благодаря этой политике, были преодолены тяжелые последствия войны, восстановлены сельхоз предприятия и колхозы, восстановлены и получили развитие в деревне системы здравоохранения, образования, социальной помощи. С другой стороны, эти прогрессивные изменения были достигнуты в значительной мере форсированными темпами в ущерб качеству жизни и здоровью населения страны.

Воспользовавшись трудной экономической и социальной ситуацией, внутри страны активизировались недобитые фашистские прихвостни в западной Украине, Белоруссии, Прибалтике. В стране процветали сплошное воровство, грабежи и бандитизм.

В полной мере ощущали на себе эти трудности и жители станицы Ловлинской. Голод, нищета, разруха – вот характерные приметы жизни наших земляков в те годы.

Но, несмотря на тяжелые условия жизни, люди понимали – чтобы выжить, нужно много работать, рассчитывать им не на кого, помочь себе они могут только сами, поэтому трудились не покладая рук по восемнадцать – двадцать часов в сутки и в колхозе, и на своих приусадебных хозяйствах.

Государство понимало, что возможности и терпение людей не безграничны, поэтому с целью улучшения социальной и экономической жизни в СССР принимались меры по улучшению условий жизни населения. Несколько раз снижались цены на товары массового потребления.

Были возрождены из руин и пепла разрушенные в годы войны города и села. Увеличивались масштабы жилищного и культурно-бытового строительства. В тысяча девятьсот сорок седьмом году была отменена карточная система на продовольственные товары, была проведена денежная реформа. В обращение вводились новые деньги.

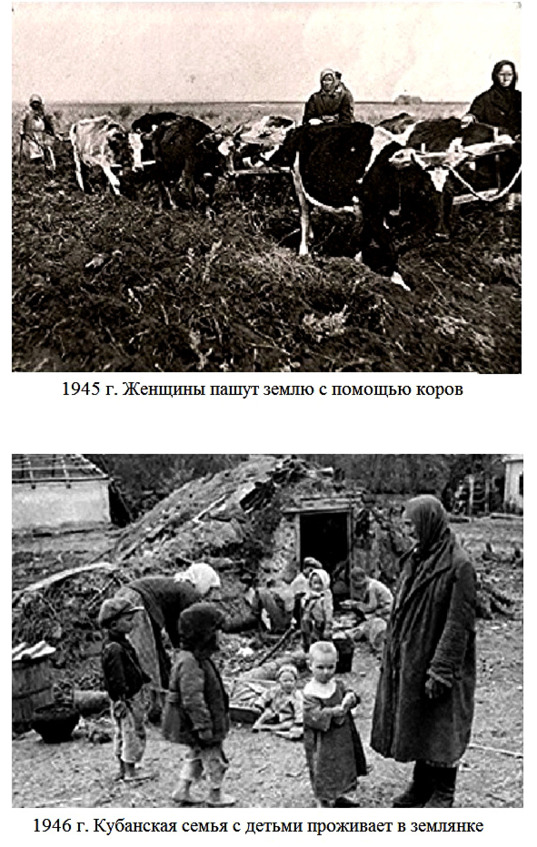

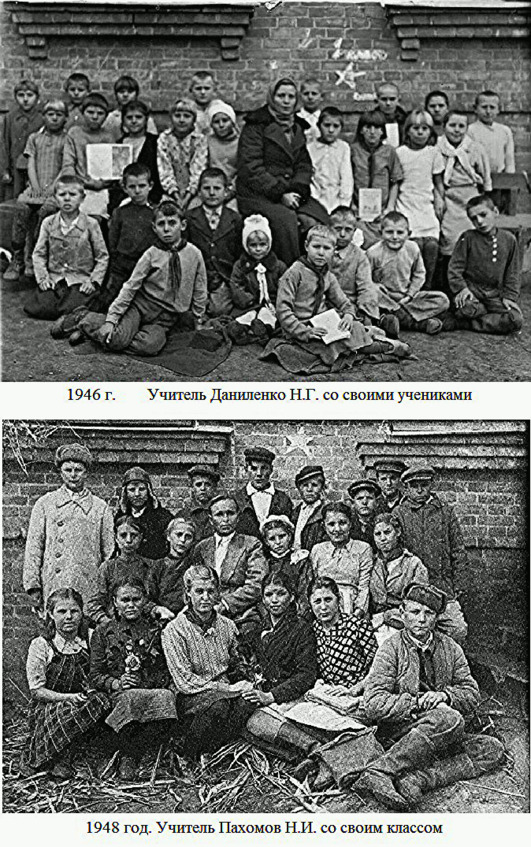

О социальных последствиях войны в станице Ловлинской можно судить по фотографиям, опубликованным ниже.

Реформы в сельском хозяйстве

Необходимость реформирования сельского хозяйства на рубеже сороковых – пятидесятых годов остро ощущалась на всех уровнях властной вертикали. Медленное развитие аграрного сектора отрицательно влияло на темпы экономического развития страны и уровень народного благосостояния. Критическое положение в аграрном секторе побудило Совет министров СССР в ноябре тысяча девятьсот сорок восьмого года принять постановление о мерах помощи сельскому хозяйству. Бедственное экономическое положение колхозов потребовало их реформирования. Однако, власти видели его суть не в материальном стимулировании производителя, а в очередной структурной перестройке.

Среди таких мероприятий пятидесятых годов особое место занимала кампания по укрупнению колхозов, начавшаяся в тысяча девятьсот пятидесятом году. Многие объединившиеся колхозы представляли собой искусственные объединения трех – пяти и более мелких, по существу, самостоятельных хозяйств, территориально разбросанных на расстоянии пять – десять и более километров, связанных плохими дорогами.

Постановление ЦК ВКП (б) от тридцатого мая тысяча девятьсот пятидесятого года «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле» обязывало партийные и советские органы проводить укрупнение мелких колхозов, которые по размерам закрепленных за ними земель не могли успешно развивать общественное хозяйство и принимать современную машинную технику.

В июне того же года это постановление было принято Советом Министров СССР и, как это часто практиковалось в советские годы, решение партии и правительства воплощалось в жизнь ударными темпами. В задуманном масштабе постановление было реализовано досрочно к тысяча девятьсот пятьдесят первому году. При этом часто игнорировался тот факт, что документом рекомендовалось проводить широкую разъяснительную работу и соблюдать принцип добровольности путем решения данного вопроса на общих собраниях колхозников. Подобная ситуация была характерна и для колхозов, располагавшихся на территории Ловлинского сельского совета.

Сельский Совет в тысяча девятьсот пятьдесят первом году входил в состав Кавказского района. Здание сельского совета располагалось в центре станицы на улице, которая в настоящее время называется переулком Комсомольским.

В эти годы в сельском совете работали: председателями совета: Богачёв Филипп Минович, Гайдай Андрей Самойлович, Мануйленко Александр Максимович, секретарем сельского Совета – Милованов Михаил Фёдорович, начальником военно-учетного стола – Найдёнов Иван Иванович.

Во времена СССР сельсовет являлся первичным органом советской власти, нижним звеном системы Советов народных депутатов. В задачу сельсоветов и их председателей входили:

– борьба с преступлениями, выявление нетрудовых элементов, лишение и восстановление в избирательных правах, принятие мер к взысканию налогов и различных платежей;

– содействие развитию сельскохозяйственных колхозов, артелей, улучшению способов ведения сельского хозяйства, учёт земель, посевов, семян, мёртвого и живого инвентаря, учёт урожая и посевов, заготовку продуктов;

– советы должны были следить за исправным состоянием, ремонтом мостов, грунтовых и шоссейных дорог, организовать противопожарное дело в селе, обеспечить охрану общественных построек;

– вести учёт рабочей силы по специальностям, распределять и использовать привлекаемых к работе людей в порядке трудовой повинности;

– вести учёт военнообязанных граждан, учёт лошадей, повозок и упряжи, наблюдать за выполнением военнообязанными поверочных и учебных сборов;

– создавать в селениях библиотеки, заботиться об учреждениях дошкольного, школьного и внешкольного образования;

– наблюдение за санитарным состоянием сел и деревень, содействие медицинскому персоналу в борьбе с эпидемиями;

– вести учёт нуждающихся и оказывать им помощь.

Кроме того сельский совет отвечал за проведение курса партии и правительства на укрупнение колхозов, их объединение.

На территории сельского Совета располагалось шесть мелких колхозов: «имени Воронова», «имени Маленкова», «Общий труд», «Червона Украина», «Красная молодежь», «Камышевахский хлебороб».

Восьмого февраля тысяча девятьсот пятьдесят первого года Кавказский райисполком утвердил постановления общих собраний колхозов Ловлинского сельского Совета об объединении их в один крупный колхоз.

Общее собрание членов укрупненного колхоза состоялось одиннадцатого февраля тысяча девятьсот пятьдесят первого года. На нём присутствовали одна тысяча двадцать четыре из одной тысячи двухсот девяноста восьми членов колхоза.

На повестку собрания вынесли вопросы:

– о принятии устава колхоза и избрании руководящих органов;

– задачи укрупненного колхоза и утверждение наказов новому составу правления.

По предложению колхозника Стеблюк Карпа Трофимовича определили наименование созданного коллективного хозяйства – «имени Маленкова». Андрей Самойлович Гайдай вынес на обсуждение кандидатуры членов правления в составе: Близнюк М. Е., Евсеенко А. Ф., Макушкин Иван Кириллович, Мануйленко Александр Максимович, Мироненко Н. Ф., Соседин Иван Максимович, Стеблюк Карп Трофимович, Тихонов Александр Михайлович, Шелковой Николай Михайлович. За все кандидатуры проголосовали единогласно. При утверждении устава колхоза максимум приусадебного участка определили в семьдесят пять соток. Закрепили и расценки на колхозный транспорт.

Шестнадцатого февраля тысяча девятьсот пятьдесят первого года на первом заседании правление распределило обязанности между его членами, укомплектовало руководящий состав работников. Тогда же рассмотрели производственный план на тысяча девятьсот пятьдесят первый год, как по колхозу в целом, так и по фермам, бригадам, звеньям, наметили мероприятия по подготовке к весеннему севу.

Начались трудовые будни укрупненного коллективного хозяйства.

Первым председателем объединенного колхоза «Имени Маленкова» был избран «двадцати пяти тысячник» – агроном Тихонов Александр Михайлович. Он руководил хозяйством шесть лет – с тысяча девятьсот пятьдесят первого года по тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год. Это было очень сложное время – период становления укрупнённого хозяйства в условиях реорганизации колхозного производства в стране.

Объединение шести колхозов в один происходило непросто – большая разбросанность объединившихся хозяйств, отсутствие связи, бездорожье, в значительной степени осложняли процессы управления колхозом. Тем не менее объединение мелких хозяйств в более крупное способствовало сокращению непроизводительных расходов, более рациональному использованию материальных и трудовых ресурсов, повышению материального благосостояния и культуры сельских тружеников.

Более производительно стала использоваться техника машинотракторных станций (МТС). Следует отметить, что колхозы, в силу ограниченных финансовых возможностей, не могли иметь собственную сельскохозяйственную технику: тракторы, комбайны, вся техника находилась в собственности государства и была сконцентрирована в МТС. В последующие годы МТС сыграли важную роль в организации и создании материально-технической базы колхозов.

В послевоенные годы колхозы, располагавшиеся на землях Ловлинского сельского совета, обслуживались Нововладимировской МТС на договорной основе. В начале пятидесятых годов Нововладимировская МТС была оснащена: гусеничными тракторами типа: С-65, С-80, ДТ-54, Т-38, колесными тракторами типа: МТЗ-5, ДТ-20, комбайнами: Сталинец-6, РСМ-8.

Для обучения механизаторов при Нововладимировской МТС существовали специальные курсы. Многие наши земляки, в том числе и мой отец, успешно окончив курс обучения, работали там же, сначала штурвальными, а затем трактористами и комбайнерами.

Работа механизаторов по выращиванию зерновых предполагала выполнение целого комплекса работ: сев, уход за посевными, уборка урожая. Сев зерновых культур повсеместно начинался ранней весной. Агротехнические условия требовали проведения сева, как озимых, так и яровых зерновых в весьма сжатые сроки, поэтому часто возникала необходимость в удлинении рабочего дня до десяти – двенадцати часов в сутки. Работа тракториста на севе требовала постоянного напряжения внимания и выполнялась в вынужденной, рабочей позе, поскольку он обязан следить по специальной разметке – следу маркера за правильностью движения посевных агрегатов. При посевных работах в наиболее неблагоприятных условиях находился сеяльщик, он работал под открытым небом, стоя на запятках сеялки, имел контакт с травлёным зерном, минеральными удобрениями, которые параллельно вносились в почву, кроме того, в сухую погоду вокруг сеялки создавалось огромное облако пыли, в котором постоянно находился сеяльщик.

За самоотверженный труд по выращиванию сельскохозяйственной продукции передовиков производства представляли к моральным и материальным поощрениям, в том числе и к награждению правительственными наградами.

В тысяча девятьсот пятьдесят втором году первым жителем станицы Ловлинской, ставшим кавалером Ордена Трудового Красного Знамени, стал тракторист Нововладимировской МТС Картавец Иван Иванович.

Иван Иванович родился в тысяча девятьсот десятом году в Белоглинском районе Краснодарского края. В начале тридцатых годов, в поисках работы, он переехал в станицу Ловлинскую, где и остался на постоянное место жительства. Работал в колхозе «Червона Украина». На фронт его из-за болезни не мобилизовали – оставили по брони в тылу. Все годы войны Иван Иванович доставлял продукты на фронт в действующую армию.

После окончания Великой Отечественной войны он работал трактористом в Нововладимировской МТС, затем в колхозе «Заря». Работал всегда добросовестно и самоотверженно. После выхода на пенсию продолжил работать в первой бригаде на колхозной водокачке. Умер после тяжелой болезни в тысяча девятьсот восьмидесятом году.

Не менее, а может быть, даже более тяжёлыми были условия труда комбайнеров на уборке урожая зерновых культур – пшеницы, ячменя, овса, ржи. Урожай убирали двумя способами: прямым комбайнированием и раздельной уборкой. В первом случае зерновые убирали в фазе полной спелости зерна, сразу обмолачивали, а солому складывали в копны. При раздельной уборке зерноуборочный комбайн сначала скашивал зерновые и укладывал в валки, оставляя их на поле. Через два-три дня, когда валки подсыхали, их с помощью комбайна подбирали и обмолачивали.

Работа на комбайне была очень тяжелой – техника несовершенная, часто ломалась, ремонт производился непосредственно в поле, что требовало больших физических усилий. Управлять жаткой и комбайном было непросто. Кабина и мягкое удобное кресло на комбайне отсутствовали. На комбайне так же не было гидравлики, поэтому поднимать и опускать жатку приходилось вручную, с помощью довольно внушительного рычага, на конце которого находились три балансира по двадцать пять килограммов каждый. Рабочий день комбайнёра длился по восемнадцать – двадцать часов. Хлеб убирали до поздней ночи, пока не выпадала роса. Как только роса высыхала, работы продолжались вновь. Во время уборки урожая механизаторы с поля не уходили – ночевали непосредственно у комбайнов.

Большого физического напряжения требовала работа копнильщика, она была связана с опасностью травматизма и выполнялась в условиях значительной запыленности. Если комбайн тащил за собой волокушу, в обязанности копнильщика входила и постановка волокуши в рабочее состояние в начале поля, в конце поля ее нужно было раскрыть, чтобы сбросить собранную кучу соломы.

Значительные сложности сельским труженикам добавляли и неблагоприятные погодные условия. Не успели станичники забыть страшную засуху тысяча девятьсот сорок шестого года и последовавший за этим страшный голод, как Кубань постигла другая стихия – суровая зима тысяча девятьсот пятьдесят третьего – пятьдесят четвёртого годов. «Зимой века» назвали синоптики эту зиму. Почти полгода – с ноября по май держался на Кубани снежный покров. В январе морозы доходили до тридцати пяти градусов, а в феврале не опускались ниже пятнадцати. По свидетельствам старожилов, снег в Ловлинской в тысяча девятьсот пятьдесят третьем стал падать еще в ноябре, и снегопады продолжались всю зиму, но самыми снежными были четыре дня начала февраля – с четвёртого по девятое число. В эти дни мело так, что за три метра уже ничего не было видно. Хаты занесло по крыши, двери замело так, что из дома выйти было невозможно. Людям приходилось из сеней вылезать на чердак, выбивать доски из фронтона и откапывать выход.

Если жители станицы еще как-то справлялись с расчисткой снега на подворьях, то на фермах шла настоящая битва за сохранение поголовья скота.

При выполнении этих важных работ, к сожалению, не обошлось без людских жертв. Так, четвёртого февраля тысяча девятьсот пятьдесят четвёртого года во время работы по доставке кормов на ферму, попал в бурю и погиб Мишняков Иван Тимофеевич. Ему тогда было всего тридцать три года. В семье осталась молодая жена с двумя малолетними сыновьями на руках.

Лютая зима тысяча девятьсот пятьдесят третьего – пятьдесят четвёртого годов наделала много бед, потому так памятна эта зима старожилам станицы. Вот в каких суровых и сложных условиях, ценой неимоверных трудностей, лишений, а порой и жизней людей, происходило становление и укрепление колхоза.

Сельское хозяйство в Советском союзе являлось сферой постоянных и всевозможных экспериментов. Оно постоянно находилось в плачевном состоянии, а потому и попытки его реформирования предпринимались практически непрерывно.

Недостаток продовольствия вынудил власти приступить к разработке программы сельскохозяйственных преобразований в стране. Прологом к переходу на новую аграрную политику стал прошедший в октябре тысяча девятьсот пятьдесят второго года XIX съезд ВКП (б).

В директивных документах съезда на новый пятилетний план развития народного хозяйства СССР были намечены меры по укреплению аграрного сектора. Последующая их реализация, в виде концентрации колхозного производства, положительно сказалась на всей деятельности колхозов, в том числе и колхоза «имени Маленкова».

В эти годы колхоз постепенно укреплялся, количество колхозных семей увеличилось с восьмисот семидесяти двух в тысяча девятьсот пятьдесят первом году до девятисот шестидесяти девяти семей в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году. За это время увеличилось количество колхозников с одной тысячи двухсот девяноста человек, в тысяча девятьсот пятьдесят первом году, до двух тысяч ста сорока – в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году. Повысилась урожайность, производительность труда и, как следствие, увеличились доходы колхоза. В тысяча девятьсот пятьдесят первом году они составляли, в денежном выражении, сто сорок девять тысяч четыреста восемьдесят пять рублей, а через шесть лет уже – пятьсот восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят семь рублей.

В пору освоения целинных земель сводные отряды молодежи Кубани ежегодно выезжали на Целину на уборку урожая, были среди них и труженики нашего колхоза.

Совершенствовалась система оплаты труда колхозников. Конкретные нормы выработки утверждались на общем собрании колхозников. Вводилась дополнительная оплата труда за перевыполнение плановых заданий по урожайности, по продуктивности скота. Оплата труда председателя, бригадиров, заведующих фермами, счетных работников ставилась в зависимость от размеров посевов, поголовья скота, а также от урожайности полей и продуктивности животноводства, от размеров дохода колхоза. Введение натуральной дополнительной оплаты труда колхозников за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка и сохранению взрослого скота стимулировало заинтересованность животноводов в увеличении общественного поголовья. Совокупность всех мер позволила повысить доходы колхозников и колхоза, укрепить трудовую дисциплину.

Колхоз носил имя Маленкова до пятого декабря тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, затем получил новое наименование – «Наша Родина». Новым председателем колхоза стал Петр Ипатьевич Рудиков. Он руководил хозяйством с тысяча девятьсот пятьдесят седьмого по тысяча девятьсот пятьдесят девятый год. Это были трудные годы перемен в государстве и в колхозе.

О том, какими усилиями хозяйству давалось создание материально-технической базы колхоза можно судить по статье «Черепашьими темпами» в районной газете «Знамя Ленина» от второго сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года: «Уже два года идёт строительство свинарника в сельхозартели „Наша Родина“ и до сих пор не закончено. В короткий срок было намечено собрать щитовой дом из готовых деталей. Срок давно прошел, а в доме имеется ряд недоделок. Клуб, стены которого сделаны месяц назад, стоит без верха. На ферме №2 было решено построить в этом году коровник. Началась закладка каменного фундамента. Однако работы неожиданно приостановились. Председатель колхоза тов. Рудиков ссылается на то, что межколхозный совет плохо снабжает сельхозартель лесом. Но сам тов. Рудиков ничего не сделал, чтобы организовать заготовку леса твердой породы в лесхозах нашего края. Для этой цели правление колхоза не выделяло никаких средств… В сельхозартели „Наша Родина“ ежегодно срываются планы строительства. Пора положить этому конец. Планы намечаются для того, чтобы их выполнять. Необходимо в ближайшее время до осенней распутицы завезти необходимый материал и закончить строительство животноводческих и других помещений».

После такой нелестной оценки в печатном органе райкома партии над головой руководителя хозяйства начинали «сгущаться тучи». Ясно, что статья появилась не сама собой – партийному руководству района через газету нужно было послать председателю колхоза ясный сигнал, что если ситуация не изменится «в ближайшее время – до осени» и строительство фермы не будет окончено, то ему придётся искать работу в другом месте, да ещё, положив партийный билет на стол.

Следует отметить, что такие способы воздействия на руководителей хозяйств были достаточно эффективными. Так случилось и в этот раз. Правильно восприняв критику партийного органа, председатель колхоза, вместе со своими ближайшими помощниками, пересмотрели своё отношение не только к строительству фермы, но и по другим направлением своей деятельности. И результаты не заставили себя долго ждать – построили не только ферму, но и здание клуба в полеводческой бригаде №2, и много чего ещё. Отразилась эта критика и на положении дел в полеводстве – уже в следующем году колхоз «Наша Родина» добился рекордного урожая колосовых.

Порядки тогда были строгие, но время было такое и оно требовало полной самоотдачи и от рядовых работников, и от руководителей хозяйства.

Развитие хозяйства в годы Хрущёвской оттепели

После смерти Сталина в марте тысяча девятьсот пятьдесят третьего года в стране начали происходить значительные перемены в различных сферах общественной жизни: в политике, экономике, социальной сфере, культуре. Не стало исключением и сельское хозяйство.

Придя к власти в сентябре тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, Н. С. Хрущев предложил внедрить в жизнь ряд прогрессивных решений. В первые годы правления Хрущёва были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, увеличены расходы государства на социальное развитие села, резко сократился размер сельскохозяйственного налога на приусадебные участки колхозников, отменены натуральные налоги с разных видов собственности (с деревьев, с домашних животных и т. д.) и заменены на денежные налоги. За счёт освоения целинных и залежных земель в Казахстане в стране были расширены посевные площади, что позволило резко увеличить производство зерна. Это сразу внесло облегчение в экономическое положение колхозников. Впервые за двадцать пять лет ослабло давление на них со стороны государства, это значительно улучшило настроение крестьян.