Полная версия

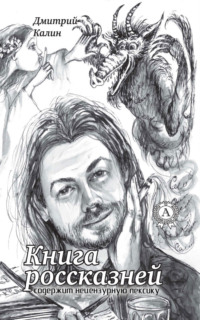

Книга россказней

Дмитрий Калин

Книга россказней

Сказка

– Хочешь, я расскажу тебе сказку? – спросил Лешка.

Я аж вздрогнул от неожиданности. Тихо, спокойно; пламя костра облизывает, затем пробует на вкус сучья, принесенные ему в жертву, и с хрустом пожирает; под ногами озеро ксерокопирует звездное небо… И тут такой вопрос.

– Давай сначала выпьем, – предложил я, предчувствуя длинный рассказ.

Стеклянный журавль качнул шеей и, булькнув, выплеснул в сумрак стаканов водку. Мы выпили, не чокаясь. Жидкость обожгла рот и лавиной ринулась вниз. На миг стало трудно дышать, но на помощь пришел надкушенный огурец. Понюхав его по очереди, мы положили закусь на тарелку зеленого дырявого, как сыр, лопуха.

Сигареты вспыхнули в темноте глазами вампира:

– Теперь давай – вещай!

Лешка задумался. Спираль сигаретного дымка посеребрила воздух.

– Жил да был Человек, – начал Лешка. – Жил, жил, жил, жил, жил, жил, а потом – умер.

Он замолчал. Я ждал продолжения, но его так и не последовало.

– Это что, все? – не вытерпел я.

– Да, – невозмутимо ответил приятель, ложась на постель из травы и закидывая руки за голову. – Все.

– Какая-то короткая сказка получилась и неинтересная. Где подробности? Как он жил, что делал, что чувствовал, как умер? Это же самое увлекательное.

– Разве? – повернулся ко мне Лешка. – А не все ли равно, как именно он жил. Ну, жил и жил, как все живут, так и он жил, а затем помер.

– Да что ты все заладил, как попугай: «Жил-жил, помер-помер!», – рассердился я. – Совсем не все равно, как он жил. Хороший он был, плохой, может, вкалывал целыми днями, может, ни хрена не делал?

– А какая разница? – глядя в костер, пробормотал Лешка. – Какая разница, как. Как все, так и он.

– А как «как все»? – чувствуя себя полным идиотом, спросил я.

– Да нормально.

– Леша, а Леш, – задушевно начал я.

– Чего?

– Я человек нервный, измученный нарзаном, кредитами, бытом, чиновниками и прочими паразитами. Могу и в морду дать! Не беси меня!

– Попробуй, – спокойно ответил Лешка, зевая. – А ты-то сам можешь объяснить выражение «как все люди»? – тут же произнес он, видя, что я приподнимаюсь с трухлявого пня.

Я задумался.

– Ну, это когда у человека есть работа, машина там, квартира, жена, дети, дача… Когда он не пьет много, не гуляет, все в дом несет, в отпуск с семьей на курорты ездит. Что еще? Ну и все, пожалуй…

Небо криво усмехнулось ломтиком луны, но тут же скрыло ее ладошкой-облаком и пристальнее вгляделось в нас многотысячьем повеселевших звезд. Озеро приструнило барашки волн, вслушиваясь в беседу. Оцепенели и без того неподвижные силуэты деревьев.

Затухающий костер, получивший добавку, вцепился огненными клыками в деревянные засушенные трупы. Тьма отступила на шаг назад.

– Странно как-то… – продолжил я. – Странно.

– Что именно? – полюбопытствовал Лешка.

– Да вот это: «как все». Стандарт какой-то, рамки, ограничения. Если за них перейти, то получается уже «не как у всех» – ненормальность, аномалия, чего делать нельзя, табу. Почему нельзя выходить за рамки? Почему нельзя жить «не как все»?

– Не положено, и все тут, – лениво отозвался Лешка. – «Как все» – это планка. Не допрыгнешь до нее – презирать будут, нос воротить. Перепрыгнешь – восхищаться, завидовать, а за глаза ругать и насмехаться. Миллионы людей до нас так существовали и после нас будут – и ничего. Поэтому живи, как все. Так легче и спокойней. Но…скучнее. Давай лучше выпьем.

– Нет, подожди! Не хочу я «как все»! Я по-своему хочу! Весело, ярко, чтобы потом вспомнить что было!

– А зачем? Конец-то один у всех – каморка без окон и дверей. Какая разница, что ты чувствовал, что любил, к чему или к кому был привязан… Это не имеет абсолютно никакого значения. Все уйдет с тобой. Ничего не останется.

– А как же загробная жизнь: ад, рай и вообще?

– Ты их видел? Бывал там? Нет! Ну и молчи тогда в тряпочку. Я, конечно, не знаю… Но, по-моему, фигня все это. Сказки, чтобы общество окончательно не оскотинилось, и умирать не страшно было. Вот и весь расклад. Да ты не переживай, – добавил он, видя мое растерянное лицо. – Умрем, и умрем. Когда это случится, неизвестно, а пока давай жахнем.

Не дожидаясь моего согласия, он налил половину граненого стакана и сунул его в руку.

Мне стало страшно. Не чувствуя вкуса, я глотнул жидкость и машинально откусил от огурца.

– Ты на него-то особо не налегай, – посоветовал Лешка. – У нас еще одна бутылка осталась. Чем закусывать-то будем? Рукавом?

– Закуска градус убивает, – повторил Бог знает в какой раз я свою юбимую присказку. – А на хрена мы тогда вообще живем? Смысл-то какой?

Лешка скривил гримасу:

– Да почему все о нем говорят? Зачем вообще искать то, чего нет!? И талдычут все, и талдычут, как заведенные: «смысл жизни, смысл жизни…» Какой, к примеру, смысл жизни вон у той сосны или березы? Не вижу, чего там растет…

– Липа, – уточнил я.

– Да какая разница! Хоть дуб! Вот у него какой смысл жизни? Растет себе и растет. Одряхлеет – упадет, или срубят его в полном расцвете сил. Ну, дом построят или в костре сожгут. Смысл жизни у него в этом что ли? Потомки этого самого дерева говорить будут молодой поросли: «Не зря ваш предок землю жрал и воду пил! Тепло людям дал, жилье!» Фигня полная! Так же и звери, и птицы, и прочие гады. Что – смысл жизни кролика, чтобы из него шапку сшили или волк его слопал? У скворца или вороны какой? Нет! И не было испокон веков. Так же и у людей! Это они себе напридумывали. Вот некоторые говорят, что смысл жизни – вырастить детей, чтобы они продолжили дело их жизни. Выражение-то какое: дело жизни.

– Ничего особенного, – пробормотал я.

– Нет! Ты не понял. Дело Жизни. Жизнь – это всего лишь дело. Сделал дело, гуляй смело. Передай по цепочке – игра такая. И так, пока она не оборвется, а конец есть у всего. А если он наступит, то зачем дело делать? Результат-то – ноль. Какой в этом смысл? Вот и выходит, что его нет и быть не может.

Повисла тягостная пауза. Лешка, наконец-то, выговорился. Спрашивать его ни о чем не хотелось. Допили в тишине бутылку, открыли новую. Голова уже ничего не соображала. Приклонившись к дереву, я уставился на звезды. Летом они особенно красивы. Мерцают глубоко в небе, перемигиваются между собой, и «звезда с звездою говорит»… Может быть, тоже друг дружке сказки рассказывают: «Жила-была звезда. Жила, жила, жила, жила и погасла»… Висят гроздьями высоко-высоко и одновременно как будто совсем рядом. Протянув руку, я ухватился за сияющий многоугольник. Он легко поддался и потащил за собой стебель цветка. Астра. Одна звезда-цветок, другой, третий… Вскоре у меня уже был целый букет. Один из стеблей не желал поддаваться. Рванул посильнее – полотно неба треснуло, и с него посыпался град апельсинов, погребая меня. Стало трудно дышать.

– Вот, посмотрите, граждане, к чему приводит неверное восприятие квинтэссенции абсолютного неверия, – нравоучительно произнес Лешка, неведомо как очутившийся рядом. Выглядел он как-то странно и совершенно непохожим на себя – бородатый, толстопузый и напоминающий Карабаса Барабаса. – Прав был проводник поезда Москва – Кострома, горячо любимый всеми нами господин Сусанин. Еще будучи полупроводником, он проводил, доводил до сознания людей архиважную дилемму сказочной действительности.

Остановившаяся толпа смотрела на меня с нескрываемой злорадством.

– Так дело оставлять нельзя. Враг будет всенепременнейшим образом разбит и повержен на алтарь всемыслия.

Сотни рук ухватились за носилки, выросшие за спиной, и с песней «Эх, ухнем» потащили меня прочь. Обнаженная девица, прильнув к голому телу, начала шарить и, оторвав часть моего горячо любимого органа, гордо подняла над головой.

На лбу выступил холодный пот:

– Как же я без него!

– Молодец, Дюймовочка! – похвалил Лешка. – Этот образец хозяйственной деятельности поможет поднять производительность скота на птицеферме трех поросят, повысить урожайность молодильных яблок и заткнуть, наконец, рот Говорунам, не умеющим вовремя перебить Кота-баюна.

– Что за хрень ты несешь! – хотел я заорать, но не сумел ни выдавить ни звука, ни пошевелиться.

Носилки превратились в гроб, который стали опускать в пропасть. Сверху посыпались горсти земли.

– Покойся с миром, дорогой наш товарищ, – вещал Лешка на краю могилы. – Пусть вода сомкнет свои объятия и будет тебе пухом, а нам радостью и утешением на заслуженном трудовом пути. Да простятся тебе все грехи, самым важным из которых было и остается твое неверие – неверие в то, что закусь спасет мир.

Сумев, наконец, разорвать невидимые путы, я, плача от отчаяния, принялся карабкаться к свету. Лешка запрыгнул в могилу, схватил за плечи и, тряся, стал заталкивать мое тело обратно.

Я от души влепил ему в челюсть. Приятель, отлетев на несколько шагов, плюхнулся на землю и ошарашенно уставился на меня.

Сердце выпрыгивало из груди, воздуха не хватало.

– Ты идиот что ли? – выговорил, наконец, Лешка, потирая скулу. – Ты мне губу разбил.

Я огляделся: солнце вовсю полыхало на небесах, щебетали птицы, тлели остатки костра. Никаких могил, заупокойных речей, гробов, звездных цветов.

– Дюймовочка, – пришло мне на ум. Схватив себя за причинное место, я с облегчением убедился, что все в порядке.

– Я в деревню уже смотался, – продолжал Лешка. – Самопляса надыбал, хлеба, картошки на закусь. Подхожу, ты орешь, как дурак, руками машешь. Ну, думаю, все – кранты: либо припадок, либо белая горячка. Трясти тебя начал, а ты…

– Леш, ты извини меня. Это я спросонок. Снилось, что меня заживо хоронят.

Лешка помолчал.

– Да ладно, бывает. Знаешь, мне однажды приснилось, что я дерусь. И кулаком в глаз жене заехал. Ей на работу утром, а у нее фингал. Давай здоровье поправим, а ближе к вечеру – по домам.

Пить не особо хотелось. Самогонка юркнула в глотку и тут же запросилась обратно. Закинув голову, я не давал ей вырваться наружу. Поняв, что выхода нет, она успокоилась. Покурив, выпили еще.

Со вчерашнего стало развозить. Мозги вновь затуманились. Лешка икнул, улегся поудобнее и принялся гонять по рту травинку.

– Хочешь, сказку расскажу? – усмехнулся приятель.

Я вздрогнул.

– Знаешь, Леш. Иди ты со своими сказками знаешь куда! Лучше наливай. Так жить проще, веселее и удобней. Хотя…

Грачи

Холодный осенний воздух насквозь пропитался влагой. Мелкий промозглый дождик моросил, не переставая ни на минуту, нагоняя жуткую тоску. Иван Митрофанович поежился и, подумав секунду, поднял воротник фуфайки. Под ногами возмущенно чавкала кладбищенская земля, не желая выпускать из стальных объятий кирзовые сапоги. Ветер гнал по лужам пожелтевшие скелеты листьев. Природа в очередной раз умирала, чтобы весной вновь возродиться к жизни.

– Эх, ну и погодку послал Господь нынче, – подумал Иван Митрофаныч. – Как там в Библии-то сказано? «Разверзлись хляби небесные…» Мда-а… Да и внизу ничуть не лучше. Не земля – кислятка[1] сплошная! А вот и могилка. Дошел-таки, наконец.

Он отворил зловеще завывшую дверцу, зашел за оградку и, постояв немного, плюхнулся на сырую скамеечку.

– Совсем бурьяном заросла могилка-то! Холм с землей сравнялся… Да и крест не мешало бы поправить… Видать, некому, – пробурчал Митрофаныч и полез в карман за сигаретами.

Чиркнув спичкой о шершавый бок коробка и прикурив, он с наслаждением затянулся. Посидев немного, Иван запустил руку за теплую пазуху и выволок оттуда бутылку водки, накрытую пластиковым стаканчиком.

– Для сугреву, – объяснил он сам себе, хотя ни чуточки не замерз.

Наполнив стакан до краев, Митрофаныч залпом опрокинул водку внутрь. Чуть поморщившись, занюхал рукавом и снова закурил. Раздражение и обида на весь белый свет, глодавшие во время пути, понемногу отступили. Он огляделся вокруг. В ветках высоких старых деревьев во всю глотку орали черные грачи. Птицы беспокойно метались, перелетая с места на место.

– Вот неугомонные! – подумал Иван Митрофаныч. – Не сидится им спокойно. В теплые края, поди, собрались. Да и то сказать – зима на носу. И отчего грачи так любят селиться на погостах? Мест красивее нет что ли?

Вспомнилось, как давным-давно дед объяснял ему, сопливому мальчугану, этот феномен:

– Душа человека после смерти попадает в загробный мир, – внушал старик внуку, сидя на завалинке и дымя самокруткой, – казалось, он никогда с ней не расстается. – Если хорошо себя ведешь, слушаешься маму с папой, учишься на одни пятерки, то тебя в рай определяют. А если, к примеру, уроки прогуливаешь, стекла бьешь и куришь – то в ад. Вот попадешь к чертям в лапы, посадят они тебя на сковородку и будут поджаривать.

– А если человек себя никак не вел? Ну, нормально, то тогда куда? – ковыряя в носу, поинтересовался Ваня. Сказка деда его нисколько не напугала.

– Тогда, – призадумался на секунду старик, – тогда грачом будешь. Превратит тебя Господь в птицу на веки вечные. Будешь по кладбищу летать да прощения у него просить.

– Дед, а дед, а ты ведь точно в рай не попадешь! – сдерживаясь из последних сил, чтобы не засмеяться, дурашливо всхлипывая, пробормотал Ваня.

– Это еще отчего? – подавился горьким дымом старик.

– Так ты ж куришь! – Ваня задал стрекача так, что только голые пятки засверкали. Несясь во весь опор, он, громко гогоча, слышал, как дед матерится ему вслед.

Иван Митрофаныч тихо засмеялся. Мудрый дед был, царствие ему небесное! Он вновь плеснул водки в стакан и собирался уж выпить, как вдруг замер, вглядываясь в просвет между деревьями.

– Никак, Кирюха идет! Точно! Он! Больше некому!..

По грязи, увязая чуть ли не по колено в лужах, топал невысокий мужичок в черной куртке.

– Здорово, Митрофаныч! – заприметив приятеля, заорал мужик. – Ты уже тут! – Подойдя поближе, он протянул руку.

– Ты чего орешь, дурень?! – прошипел Митрофаныч. – Не в лесу, чай! – Покосившись на ноги приятеля, он постучал себе по лбу. – Ты бы еще сандалии одел!

– Так я ж думал, проскочу как-нибудь, – очищая кроссовки от грязи о край ограды, начал оправдываться Кирилл.

– Проскочу, проскочу… Проскочили уже разок, – передразнил Митрофаныч. – Как был дураком, так и остался. Вечно у тебя все не как у людей! Одно слово – баламут!

Тут он заметил протянутую для приветствия руку и сунул в нее налитый стакан.

– Выпей.

– Ну, за встречу! Давненько мы с тобой не виделись…Хорошо! – опрокинув в себя водку, крякнул Кирилл и уткнулся носом в рукав. – А могилка-то заросла, – кивнул он, чуть отдышавшись, за спину Митрофаныча.

– Сам вижу, – буркнул приятель. – Ты лучше на свою взгляни…

Кирюха, улыбаясь в тридцать два зуба, зашел за ограду могилы, стоявшей впритык к митрофанычевой.

– Едрена Матрена! – заорал он через секунду. – Ты гляди: табличку сперли! Ну, кому она, на хрен, нужна?!

– Бомжи, поди, уволокли, – хмуро отозвался Митрофаныч. – На металлолом сдали – аккурат на бутылку бодяги должно хватить…

– Ну, ничего святого в людях не осталось! – продолжал разоряться Кирюха. – Грех ведь это!

Он еще немного повозмущался и, наконец, успокоился.

– Эй, сосед! Может, еще по одной жахнем? У меня есть с собой. Сейчас в гости приду…

Кирюха выудил из-за пазухи початую бутылку и краюху хлеба. Мужики уселись на скамейку и, не чокаясь, выпили.

– Как у тебя дела-то? – вгрызаясь в горбушку, поинтересовался Кирюха. – Как твоя бывшая поживает?

– Нормально, – буркнул Митрофаныч. Трясущимися руками он достал из кармана примину и закурил. – Как только расстались, все грозилась на себя руки наложить, в петлю лезла. Не могу, мол, без него! А потом ничего – успокоилась… Через полгода замуж выскочила. Я так думаю, что она для проформы воздух-то сотрясала. Я уж только потом узнал, что у нее еще при мне хахаль был. С ним опосля и сошлась. Ничего, живет себе – забот не знает. Муж ейный – бизнесмен. Мерседесы, шмотки разные… Да Бог с ней… У тебя-то как?

– Да вроде все нормально. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, – заплевался Кирюха. – Нинка дома хлопочет, за хозяйством следит. Вроде никто к ней не захаживает. Сын с невесткой дружно живут. Недавно ребенка родили. Мальчика. Иваном, кстати, назвали. Дочь в этом году школу заканчивает. Все по дискотекам и танцам шляется. Дома почти не бывает. Голова тряпками да ухажерами забита – не до отца ей теперь. Нормально все, в общем. Ну что, еще по одной…

Мужики допили остатки. Говорить ни о чем не хотелось. Они молча курили, думая каждый о своем. Усилившийся дождь колошматил по ним, стекая струйками по лицу. Жирные от влаги тучи скакали по небу, не зная, в какую сторону им податься, чтобы спрятаться от назойливого ветра. Даже грачи немного приутихли, словно поддавшись мрачному настроению природы.

Кирилл покрутил в руках пустую бутылку и, не обнаружив там ни капли, со злостью швырнул ее в кусты. Старушка, проходившая неподалеку, вздрогнула от неожиданности и мелко закрестилась.

– Ты чего людей пугаешь, баламут?! – выйдя из оцепенения, набросился на Кирюху Митрофаныч.

– Да ладно тебе! Проскочим!

– Угу! Проскочили уже разок…

– Ты все ту рыбалку никак забыть не можешь? Эх, и нажрался ты тогда! – встрепенулся Кирюха. – Помнишь, как пустой котелок себе на башку напялил и вокруг костра кругами маршировал – фашиста изображал?.. «Хенде хох!» – все кричал. А потом к проруби с боями прорывался, чтоб искупаться. Еле-еле я тебя оттащил…

– Помню, помню, – пробурчал Митрофаныч. – А еще я помню, как ты меня потом домой повез. Говорил тебе, что лед не выдержит. А ты, мол, на «УАЗике» проскочим… «Ты и не заметишь». Вот и проскочили. Машина аккурат посреди реки провалилась. Ее, кажись, только ближе к лету со дна-то подняли…

– Да ладно тебе, Митрофаныч! Кто старое помянет – тому глаз вон!

– А кто забудет – тому оба, – отрезал Иван. – Ладно… Пошли – пора. Смеркается уже.

Он встал с лавки и пошел к выходу. Пройдя несколько шагов, Митрофаныч оглянулся и увидел, что Кирюха топчется на одном месте.

– Ты идешь или нет?! Ждешь что ли кого? Так не придет никто!

– Иван, Иван, – вдруг растерянно забормотал Кирюха. – Как же так, Иван? Сегодня же родительская суббота!.. – По лицу мужика гроздьями катились пьяные слезы. Он бросился к другу и уткнулся в промокшую телогрейку.

– Как же так? Ты прости меня, за ради Христа! – волком взвыл Кирюха. – Виноват я! Виноват! Из-за меня все так случилось! Не проскочили мы с тобой тогда!

– Да ладно… Чего уж там, – смущенно пробормотал Иван, гладя друга по голове. – Да простил я тебя уж давным-давно. Не держу зла. Успокойся. Ишь, захмелел-то как с непривычки… Ну, поплакал – и будет. Не проскочили, и не проскочили… Бывает… Успокойся… Ну, вот и ладненько, – Митрофаныч смахнул слезинку со своего лица. – Ты давай, иди… Я тебя догоню.

Кирюха пару раз шагнул и вновь остановился.

– Иван, – тихонько позвал он друга.

– Чего тебе? – повернулся к нему Митрофаныч.

– А жалко, что мы так рано умерли…

– Не от нас это зависит, – пожал плечами Иван. – Ты иди, иди! Я сейчас…

Он в последний раз оглядел неухоженные могилки, подпрыгнул и, взмахнув вороненым крылом, взметнулся в темное небо.

Дорога

Электричка дернулась, лязгнув своими занемевшими железными суставами, и медленно поплыла прочь. Вокзал, завистливо глядя ей вслед, поморгал на прощание желтыми фонарями. Уж такая у него незавидная участь – провожать поезда в дальний путь, а самому во веки вечные стоять на одном месте. Хотя не раз мечтала железобетонная коробка сорваться со своего опостылевшего поста и унестись куда глаза глядят.

Вагон электрички был заполнен менее чем на половину – не многие отважились вылезти из теплых постелей ни свет ни заря и трястись в редких автобусах, чтобы успеть к отправлению. Я каким-то чудом заставил себя совершить подобный подвиг. Еще не отойдя как следует ото сна, я сидел на деревянной скамье у самого окна, вглядываясь в непролазную темень. Зимой, как известно, солнце долго нежится в небесной опочивальне, чтобы как следует выспаться перед долгими летними деньками.

Смотреть в темноту было неинтересно, поэтому я раздумывал, чем бы заняться в дороге. Вариантов на ум пришло сразу несколько. Можно поглазеть на пассажиров, почитать припасенную для дороги книгу или подремать под ненавязчивый стук колес. А когда рассветет, вдоволь полюбоваться на заоконный пейзаж. Оглянулся вокруг. Люди пытались кимарить, засунув носы в воротники, – ничего интересного. Впрочем, читать тоже не хотелось. Заснуть же в дороге мне и вовсе никогда не удавалось, несмотря на неоднократные попытки. Во время путешествий лучше всего просто смотреть в окно. В такие моменты очень хорошо думается обо всем подряд, о чем обычно нет времени размышлять в суете жизненной кутерьмы. Да и мысли как-то плавно перетекают с одного предмета на другой. Начнешь, к примеру, размышлять о Вселенной, а затем незаметно для самого тебя изворотливая мысль вдруг заставит задуматься об инопланетянах. От них же неожиданно перескочит к вопросу о вездесущности Господа Бога, затем к человеческим лишениям, бедности, а закончится и вовсе какими-нибудь арифметическими вычислениями. В конце концов, забудешь, с чего начались все эти раздумья. Впрочем, это уже совсем не важно. На душе как-то легко и покойно становится. Хочется записать на бумагу все свои думки – да тут же и забудешь об этом и начнешь вновь размышлять о чем-нибудь другом.

Электричка, то и дело останавливаясь на полустанках, медленно выползла из города. В темноте размытыми очертаниями проступили окраины.

– И почему все города всегда начинаются и заканчиваются одинаково – какими-то облезлыми коробками заводов, бараками, складами, ржавой брошенной техникой, – думал я, зная, что вскоре мысль перескочит на какой-нибудь другой более подходящий объект. – Разве нельзя построить на окраине красивые здания, а то въезжаешь в город, и радостное ощущение встречи с незнакомым тебе селением сразу же сменяется разочарованием. Везде одно и то же: мусор, грязь, хлам, ржавчина. Если бы весь этот бесхозный металл сдать, то, наверное, без особого труда можно заработать неплохие деньги.

Я тут же стал подсчитывать, какая выгода сулит предприимчивому бизнесмену, найдись такой. Арифметические расчеты нагнали дремоту. Под стук колес я начал засыпать…

– Люська-то Закладнова умерла. Вы, поди, ее знали, – выудил меня из забытья старушечий голос. Видимо, я все же каким-то чудом умудрился задремать на минуту-другую. Хотя, может быть, так только показалось, и времени прошло гораздо больше. Впрочем, мне без разницы: мимо своей конечной остановки я не проеду.

– А как же не знать? Знал, конечно, – ответил на вопрос невидимой старушки мужской голос. – Последний раз я ее видел годов пять тому назад. Хорошая женщина была, домовитая.

– А муж-то ее удавился полгода назад.

– Валька Закладнов? – удивился мужчина. – А из-за чего?

– Пить, говорят, после смерти жены начал. Уж больно сильно это дело полюбил. Напился как-то раз да и повесился.

– Да, да, да, – отозвался старик. – Пить – это плохо. Нельзя пить. Ну, выпил рюмку-другую, и хватит. А много пить нельзя. Плохо это.

– Да сейчас все лопают. Мужики-то еще ладно, а вот бабы – совсем беда. Напьются и валяются под заборами. Смотреть тошно. Машка-то Смирнова из Берчовки от вина померла. Сердце не выдержало.

– Машка?! Смирнова?! Померла?! Вот не знал. Когда же беда случилась?

– Да года полтора назад. А вы разве не слыхали?

– Нет. Я же в город перебрался. Редко кого из своих встречаю, – мужик надолго задумался.

– А вы Николай Иваныча, сына участкового, помните? – опять начал вопрошать старушечий голос. – Так он тоже помер.

– Да ну!

– Да… В городе на заводе работал. Домой возвращался – да и помер. А Нинку с дальнего конца помните? У нее избенка худая. У запруды стоит. Тоже померла!

– Что ж такое! – чуть не заорал я в голос. – Что за поминальная литургия. Этот помер, тот удавился… Поспать не дадут! Только, было, в кои-то веки заснул! И на тебе! – я попытался вновь погрузиться в ускользающий сон, но скоро понял тщетность усилий.

– Шурка с Балашихи тоже померла, – словно в насмешку, пробормотала бабулька. – А сын ее напился пьяным да утонул.

– Все! – решил я. – Теперь они не остановятся. Так и будут перечислять всех знакомых до посинения.

– Да ты что! Это плохо, плохо, плохо, – рефреном отозвался старик. Мрет народ-то.

Я искоса посмотрел на соседнюю скамейку. Там сидела пожилая пара. Старик с глубокими морщинами на лице глядел куда-то вдаль невидимым взором, словно перелистывал пыльные страницы своей памяти. Лица старушки не разглядеть. Одета, как и многие пенсионерки: в серый пуховой платок, старое пальтишко с потертым воротником из неизвестного науке животного и подшитые валенки. Изъеденные морщинами руки, подрагивая, лежали на коленях. Раздражение как-то сразу стихло и постепенно улетучилось. Вместо этого накатила грусть и жалость. Я вздохнул и уставился в окно. На улице уже почти рассвело.