Полная версия

Православные святыни Красной площади

Кроме того, в самой часовне устанавливали списки (один или более, точно неизвестно) с этой основной иконы, которые называли запасными (выносными или заместительными). Это было связано с тем, что главный список часто выносили из часовни и перевозили для совершения молебнов в частных домах, а также в богадельнях и больницах, к тем москвичам, которые не могли самостоятельно посетить часовню. Была очередность посещения Иверской иконой московских домов. Обычно молебны перед главной иконой в часовне совершали в течения дня, а по ночам святую икону увозили в закрытой карете.

Карета была широкая, снаружи синего цвета, а внутри золотая, запряженная шестеркой кротких лошадей. На дверцах светились золотые царственные короны. Москвичи в то время говорили, что по городу в золотых каретах ездят только двое – Иверская и Савва Васильевич Морозов (миллионер, основатель династии купцов и фабрикантов).

Выезд Иверской иконы был очень торжественный. Карету сопровождали представители духовенства. Кучера на козлах были без шапок, а в сильный мороз обвязывали голову платком. В окошко кареты был виден монах, сопровождавший икону, а в глубине золотилась сама икона, покрытая алмазами и жемчугом. По дороге москвичи поджидали карету и с поклонами крестились на нее [28].

Иван Сергеевич Шмелев вспоминал, как в Замоскворечье готовились к встрече с иконой: «Новым кажется мне наш двор – светлым, розовым от песку, веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас приятно. Конечно, Она все знает, что у нас под шатёрчиком помойка, и лужа та же, и мусор засыпан песочком, но все же и Ей приятно, что у нас стало чисто и красиво, и что для Неё всё это. И все так думают» (И.С.Шмелев, «Лето Господне»).

На время отсутствия иконы в часовне ее место занимала заместительная икона согласно традиции, что «свято место пусто не бывает».

В 1812 году в связи с наступление Наполеоновских войск на Москву, список Иверской иконы, находившейся в часовне у Воскресенских ворот, перенесли во Владимир, а затем в Муром, где она и пребывала во время оккупации Москвы неприятелем. В самой же часовне оставили заместительный список, сделанный в 1758 году. В конце октября 1812 года Иверская икона была вновь привезена во Владимир, а затем вернулась в Москву в часовню у Воскресенских ворот. Во время оккупации Москвы французами часовня была разграблена и повреждена, а заместительный список Иверской иконы вывезен во Францию. Новый заместительный список для Иверской часовни был написан с основной Московской Иверской иконы при обновлении этой часовни.

В 1930 году один из эмигрантов-москвичей А. Н. Павлов в антикварном магазине в Париже на ул. Сент-Оноре увидел Иверскую икону Божией Матери. Владелец магазина сообщил ему, что икона была вывезена из Москвы во Францию в 1812 году наполеоновским офицером. Теперь же потомки этого офицера хотят икону продать. Узнав об этом, вся русская эмиграция во Франции взволновалась. По всей стране выходцы из России начали собирать средства для выкупа иконы. Нужная сумма была собрана, и Московский Иверский список в январе 1932 года был установлен в русском православном храме Трех Святителей в Париже. Эта икона и в наше время является одной из главных святынь храма. Знаменательно, что обретение Иверской иконы в Париже русскими эмигрантами по времени практически совпало с закрытием Иверской часовни в Москве. В этом прослеживается промысел Божий, направленный на укрепление веры, любви и солидарности как русских людей, вынужденных жить вдали от Родины, так и православных, живущих в Советской России в условиях разрушительного действия иконоборцев.

Известна история еще одного чудотворного списка Московской Иверской иконы. Так, в храме св. Николая Чудотворца в Кузнецах хранится большая Иверская икона Божией Матери, которая была написана в 1792 г. священником Василием Ивановым. Эта икона была заместительницей Иверской главной иконы в часовне у Воскресенских врат с 1792 по 1802 гг. По решению митрополита Московского Филарета (Дроздова) эту икону передали в Иверскую церковь, что была построена на Большой Ордынке. В 1930-е годы, после закрытия храма, икону перенесли в Никольскую церковь в Кузнецах, где она и находится по настоящее время в Сергиевом приделе.

Иверскую икону (предположительно, заместительную) из Иверской часовни в советские годы перенесли в храм Воскресения Христова в Сокольниках. Хотя имеет место иная точка зрения, а именно, что эта икона является основной часовенной иконой 1669 года [25].

В настоящее время нет полной информации о всех иконах – заместительницах главного Московского образа из Иверской часовни. Мы не знаем – сколько их было, не имеем перечня всех икон, кем и когда они были написаны, что с ними стало в годы бурных исторических событий в России. Поэтому нужно быть готовыми к новым открытиям и иным решениям по атрибуции уже известных списков.

Иверский образ Богоматери у Воскресенских ворот прославился многими чудотворениями, и был очень почитаемым у москвичей и гостей города. Часовня была всегда открыта, и возле нее постоянно толпился народ. Марина Цветаева об этом писала:

«А вон за тою дверцейКуда народ валит —Там Иверское сердцеЧервонное горит…»Даже само место около часовни было особенно чтимо. Со времени появления Иверской иконы в Москве и установления ее списка на Воскресенских воротах каждый идущий на Красную площадь и в Кремль, прежде всего, молился у этого образа Богородицы. Поскольку Иверскую часовню никогда не закрывали, то многие из тех, кто приезжал в Москву, раньше всех дел шли поклониться Пресвятой Богородице Иверской. Поток москвичей и гостей города шел в часовню получить благословение Божией Матери на свои труды. Московские купцы и промышленники начинали свое новое дело, только отслужив молебен в часовне. Студенты и гимназисты приходили сюда на молебен перед экзаменами.

Среди москвичей сложился обычай ночью, по обету, ходить на молитву к «Иверской» по три, семь или двенадцать раз.

После закрытия и сноса часовни в 1929 году местонахождение образа Иверской (Московской) иконы из Иверской часовни у Воскресенских ворот не известно. Документальных сведений об изъятии иконы и ее передачи на хранение в какое-либо учреждение не найдено.

Согласно последним данным, с этим Московским чудотворным списком может быть отождествлена Иверская икона из собрания Третьяковской галереи [6,22,25,26]. В пользу этого предположения можно привести следующие доводы:

По дореволюционным иллюстрированным изданиям, посвященным Иверской иконе из Иверской часовни, сложно судить о точной дате ее написания, т.к. икона воспроизводилась в богатой жемчужной ризе с драгоценными камнями. Для написания нескольких копий (например, для города Луцка) с иконы снимали драгоценную ризу. Сохранилась уменьшенная копия часовенной Иверской иконы, выполненная известным художником – иконописцем Василием Павловичем Гурьяновым в 1898 году (список хранится в частном собрании). Икона содержит подпись, что этот список «в меньшем размере точная копия» чудотворного образа из Иверской часовни у Воскресенских ворот в Москве. Аналогичный список большого размера был создан в 1901 г. как дар Е. В. Богданович от московских хоругвеносцев, в числе которых поименован В. П. Гурьянов [2].

Копии иконы, выполненной В.П.Гурьяновым в 1898 году, в точности соответствует большого размера (143,8х107 см, липовая доска с ковчегом) икона из собрания Государственной Третьяковской галереи, в которую она поступила в 1933 году без указания происхождения. В 1963 году эта икона была атрибутирована художником-реставратором Н. Е. Мнёвой как произведение мастера Оружейной палаты последней четверти XVII века.

Фактом, указывающим на возможную принадлежность иконы из Третьяковской галереи к главному образу из Иверской часовни, являются характерные утраты в нижней части живописной поверхности, а также металлический полоз внизу иконы для ее помещения в специальную карету, подвозившую ее на молебны. Также есть следы накладок для колец по торцам для продевания полотенец при поднятии иконы (о кольцах упоминает С.В.Шмелев в книге «Лето Господне»).

Другим подтверждением атрибуции иконы из Третьяковской галереи является фотография часовенной иконы, сделанная в 1929 году и принадлежавшая архимандриту Серафиму (Суторихину, ум. в 1979 году). На фотографии есть удостоверяющая надпись, что снимок сделан с часовенной иконы.

С 2002 года в реставрационной мастерской Третьяковской галереи художник А. И. Собаршова проводила реставрацию иконы. Было выявлено, что живопись неоднократно поновлялась, что является свидетельством активного использования иконы в богослужениях. Сохранившаяся авторская живопись в изображении Младенца Христа этого списка похожа на тип и характер личного письма Богомладенца на двух иконах изографа Григория Зиновьева, подписанных автором: 1) первая икона из церкви св. Иоанна Предтечи в Староконюшенном переулке, сейчас она находится в филиале ГИМ «Новодевичий монастырь». 2) вторая икона из собора Спаса Нерукотворного («Верхоспасского») – Большого Кремлевского дворца, написанная в 1676/1677 годах, сейчас эта икона находится в собрании Музеев Московского Кремля.

Нужно отметить, что красочный слой нижнего края иконы из Третьяковской галереи, по которому могла идти авторская подпись, практически не сохранился.

Список иконы из Третьяковской галереи приносили в домовый храм галереи для поклонения верующих [13, 2, 26, 27].

Популярность Иверской иконы привела к написанию множества списков с конца 1760-х годов и до нашего времени. Известно, что в XVII веке Иверский образ писали известные московские изографы Иван Дмитриев и Симон Ушаков (он же «Пимен Федоров»). Последний создал списки для Алексея Михайловича и московских городских соборов. Списки Иверской иконы были написаны также мастерами Оружейной палаты Спиридоном Григорьевым и Сергеем Рожковым, а больше всего списков написал Григорий Зиновьев и его ученик Евфимьев. Во второй половине XVII века списки приобрели живописную манеру исполнения, а в XVIII—XIX веках появились гравюры.

После начала воссоздания Иверской часовни Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II обратился к настоятелю афонского Иверона архимандриту Василию с просьбой о написании для всероссийской паствы нового списка с чудотворной иконы Богоматери Вратарницы. Этот образ был написан с подлинника иеромонахом Ксенофонтова монастыря Лукой на доске размером 96х105 см из древнего Святогорского каштана. 25 октября 1995 года, в канун празднования Иверской иконы, греческий военный самолет доставил новый список в Москву в сопровождении двенадцати насельников Святой Горы во главе с архимандритом Василием. На следующий день, 26 октября святую икону установили в Иверской часовне.

Новый образ уже прославился многими чудесами. С того времени, ежедневно раз в два часа с восьми часов утра до восьми вечера в часовне представители московского духовенства служат молебны с чтением акафиста Пресвятой Богородице.

В настоящее время по сторонам нового Афонского списка в Иверской часовне находятся еще две Иверские иконы: справа, так называемая, Царская, размером 85х140 см, предположительно письма XVIII века; слева – икона, созданная в 1997 году с Афонской Иверской святыни иконописцем А. Чашкиным. Обе иконы прославились чудотворениями.

Празднование Иверской иконы Русской Православной церковью, как особо почитаемого образа, совершается несколько раз в году: 12/25 февраля (перенесение списка Иверской иконы в монастырь на Валдае в 1656 году;

21/апреля/4 мая (празднование чудотворной Моздокской Иверской иконы);

23 апреля/6 мая (второе обретение списка Иверской иконы в 2012, его передача Историческим музеем Русской Православной церкви, ныне список хранится в Новодевичьем монастыре);

13/26 октября (перенесение в 1648 году в Москву списка иконы, посланного царю Алексею Михайловичу с Афона);

во вторник Светлой седмицы (переходящее празднование, обретение первообраза в море у горы Афон).

В некоторых календарях указана еще дата 31 марта /13 апреля. (Поселянин Е.,1914; Крук Я., Котович О., 2004; Шильникова Л., 2016). Возможно, это связано с переходящей датой вторника Светлой седмицы: по преданию, первое явление иконы в море монахам Афонского Иверского монастыря произошло во вторник Светлой седмицы, приходящийся в год обретения на 31 марта, по другим данным – на 27 апреля/10 мая).

В России, кроме Московского, есть еще немало чтимых списков Иверской иконы Божией Матери. Один из них – Моздокская икона. Она появилась значительно раньше Московского списка в Северной Осетии, которая сейчас является канонической территорией РПЦ. Эта древняя икона известна с конца XII- начала XIII века. Согласно преданию, св. царица Тамара Великая принесла в дар православному храму селения Майрамыкау в Куртатинском ущелье (сейчас территория республики Северная Осетия – Алания.) список с Афонской Иверской иконы Божией Матери. Этот список был написан благочестивым изографом, который перед началом работы постился шесть недель. Во время трех пожаров икона оставалась невредимой. Каждый раз после пожара образ обретали целым на горе неподалёку от сгоревшего храма. Это чудесное спасение иконы от огня и последующие многие чудесные знамения послужили её чествованию как чудотворной. После революции 1917 года древняя чтимая икона была утеряна. По некоторым данным она исчезла во время немецко-фашистской оккупации. Ныне в Успенской церкви города Моздока находится чудотворный список древней святыни.

Литература

1. Беляев Л. А. Иверская часовня // Православная энциклопедия. – М., 2009. – Т. XXI: «Иверская икона Божией Матери – Икиматарий». – С. 8—23. – 752 с.

2. Василий Павлович Гурьянов. Сайт «Православная энциклопедия». https://www.pravenc.ru/text/168404.html Обращение 19.09.2021

3. Дмитриева Н. Иверская икона Божией Матери. 26 октября 2005 г. https://pravoslavie.ru/1944.html Обращение 08.08.2017.

4. Димитрий (Самбикин Дмитрий Иванович); архиеп. Казанский и Свияжский.

Месяцеслов святых, всей Русской церковью или местно чтимых и указатель празднеств в честь икон Божией Матери и св. угодников Божиих в нашем отечестве: Вып. 1—12: [в 14 томах]. – Каменец-Подольск: 1893—1902. https://search.rsl.ru/ru/record/01003632951 Обращение 09.08.2021.

5. Икона Божией Матери Иверская. Монастырский вестник. Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской православной церкви. https://monasterium.ru/monastyri/svjatiny/ikona-bozhiey-materi-iverskaya-moskovskiy-novodevichiy-monastyr/ Обращение 09.09.2021

6. Иверская икона. Православная энциклопедия (под редакцией Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла) (электронная версия). http://www.pravenc.ru/text/293359.html Обращение 09.09.2021

7. Кавельмахер В. В. Воскресенские ворота Китай-города по данным археологических раскопок 1988 и 1994 гг. Архитектурный комментарий // Культура средневековой Москвы. XVII век. М., 1999. С. 167—180.

8. Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. – СПб., 1902. (репринт М., 2004). – С. 166—167. Табл. XVII, 2.

9. Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. – М.: Воениздат, 1996. – 528 с.

10. Михайлов К. Москва, которую мы потеряли. – М.: Яуза Эксмо, 2010. – 496 с.

11 Крук Я., Котович О. Чудо исцеления иконой и словом. Изд. «Газета Толока». Могилев. Библиотечка газеты «Народный доктор» Выпуск 1 (9), февраль 2004. С.14—15.

12. Милов С. Иверская икона и ее главный чтимый список. Журнал «Фома». 24 мая 2012 г. https://foma.ru/iverskaya-ikona-i-ee-glavnyij-chtimyij-spisok.html Обращение 09.09.2021

13. Кучинский Ю. Верующие поклонятся чудотворному образу. Заметным событием Пасхальной недели станет появление в храме при Третьяковской галерее списка Иверской иконы Божьей Матери. https://www.ntv.ru/novosti/157537/ Обращение 09.09.2021

14. Моздокская икона Божией Матери, календарь на официальном сайте Издательства 8. Московской Патриархии: http://calendar.rop.ru/ Обращение 11.06.2020.

15. Муравьев В. Б. Московские легенды. По заветной дороге российской истории. – М.: Астрель, 2012. – 928 с. – (Гл.: Воскресенские ворота. Иверская часовня) https://books.google.ru/books?id=WWdUAgAAQBAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s Обращение 11.06.2020.

16. Настольная книга священнослужителя, т. 3, М.: Изд. Московской Патриархии, 1979, с. 220; Минея-апрель, ч. 2, Изд. Московской Патриархии, с. 395.

17. Никишин Николай, диакон. История Иверской иконы Пресвятой Богородицы, находящейся в храме Трех Святителей в Париже. Сайт «Православная Франция». https://trois-saints-docteurs.fr/ru/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/history-icon-RU.pdf Обращение 09.09.2021.

18. Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. [1914]. Приводится по изданию: Поселянин Е. Богоматерь: Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. М: АНО «Православный журнал «Отдых христианина», 2002. 2 т. https://sedmitza.ru/lib/text/440242/; https://sedmitza.ru/lib/text/440281/ Обращение 09.09.2021.

19. Иверская икона Божией Матери // Православная энциклопедия. – М., 2009. – Т. XX: «Иверская икона Божией Матери – Икиматарий». – С. 8—22. – 752 с.

20. Православный календарь. http://days.pravoslavie.ru/Life/life1728.htm Обращение 09.09.2021.

21. Романюк С. К. Сердце Москвы: от Кремля до Белого города. – М.: Центрполиграф, 2013. – 908 с.

22. Списки иконы Иверской Божьей Матери. Официальный сайт Иверского Валдайского Богородицкого Святоозерского мужского монастыря. https://iveron.ru/iverskaya-ikona-bozhiej-materi/ Обращение 18.09.22021

23. Судариков В. Иверская: икона – путешественница. Реставраторы Третьяковской галереи передали в храм чудотворную Иверскую икону Богородицы. 17 апреля, 2012. https://www.pravmir.ru/iverskaya-ikona-puteshestve/ Обращение 24.03.2015.

24. Тальберг Н. Д. Пространный месяцеслов Святых в Земле Российской просиявших. В каких нуждах каким иконам надлежит поклоняться. – Репринтное воспроизведение издания. – СПб.: Вера, 1997. – С. 298—299, 313—314, 473.

25. Храм Воскресения Христова в Сокольниках. Официальный сайт. https://xbxc.ru/o-hrame/ Обращение 09.09.2021

26. Храм-музей Николы в Толмачах. Хранитель главных святынь православия. 11 апреля 2020. https://zen.yandex.ru/media/id/5d88a6d68f011100aefe2dae/hrammuzei-nikoly-v-tolmachah-5e9174352acf051fe6ade9ce Обращение 09.09.2021

27. Чач Е., Шередега Н. Н., протоиерей Николай Соколов. Хранители памяти. Храм-музей святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Часть 2. Интервью. ТВ «Союз». 26 июля 2016 г. https://tv-soyuz.ru/peredachi/hraniteli-pamyati-26-07-2016 Обращение 09.09.2021

28. Шильникова Л. Православный календарь. Икона Пресвятой Богородицы Иверская. Свеча. Фотоальбом с комментариями. 2016. https://m.ok.ru/smiromprin/album/52453349982427. Обращение 03.09.2021.

29. Шмелев И. С. Лето Господне. Изд. Сибирская Благозвонница. -2013. – 540 с.

Часть II. Казанский собор на Красной площади

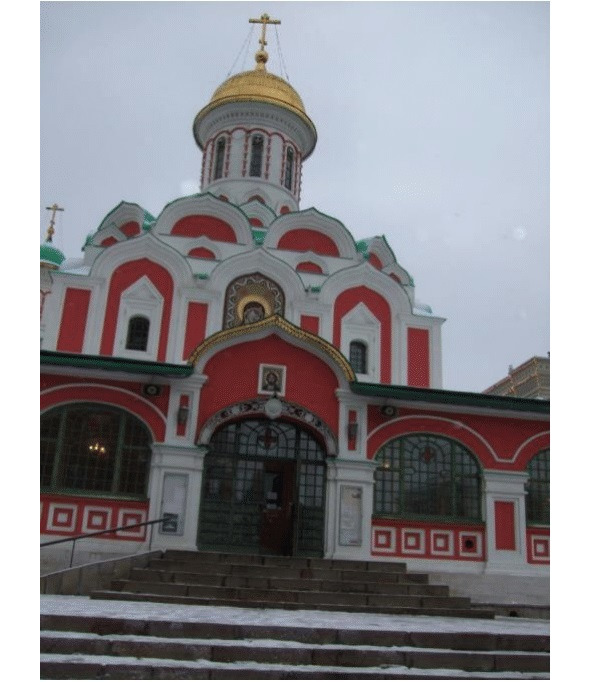

Казанский собор на Красной площади

Посетив Иверскую часовню, пройдем сквозь Воскресенские ворота и окажемся на Красной площади. Слева от ворот расположен Казанский собор.

Казанский собор на Красной площади – это храм памятник, возведенный в честь избавления России от польско-литовских интервентов в 1612 году и посвященный покровительнице православных христиан Казанской иконе Божией Матери.

До постройки Казанского собора на Красной площади в Москве первый Московский список Казанской иконы находился в приходском Введенском храме (не сохранился) на углу улицы Сретенка (ныне улица Большая Лубянка) и Кузнецкого Моста, где неподалеку жили князья Пожарские. До 1617 г. в этом храме был устроен придел в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1625 г. чудотворная икона была украшена драгоценным окладом князем Дмитрием Пожарским по данному им обету.

22 октября/4 ноября 1632 г., на «осеннюю Казанскую», икону из Введенской церкви князя Пожарского на Лубянке перенесли ближе к Кремлю, в любимую царем тоже Введенскую церковь («Златоверхие, что в Китае городе»).

В конце 1632 года – начале 1633 года по указу царя Михаила Федоровича в Москве построили деревянную церковь в честь Казанской иконы Божией Матери «у стены» Китай-города, между Ильинскими и Никольскими воротами. В том же году в Москву приезжала старица Казанского девичьего монастыря Мавра, та самая девица Матрона, которая обрела в Казани чудотворный образ Богородицы. Этот храм «у стены» сгорел 25 апреля 1634 года.

Место для строительства нового каменного Казанского собора выбрали в северо-восточном углу Красной площади. Известно точное описание этого места: напротив Никольских ворот Кремля, выше Неглименских (Воскресенских) ворот Китай-города, у начала Никольской улицы («Никольского мосту»), на «крестце» возле каменного Ножевого ряда (1596 г.). Раскопки показали, что земля под будущей площадью обрабатывалась уже в XII веке; а в XIII веке здесь стояли жилища и хозяйственные постройки. К концу XVI века севернее «крестца» стали появляться торговые и административные здания. Строительство нового Казанского собора в камне начали, вероятно, в 1632 г. на средства царя Михаила Федоровича (строил зодчий Абросим Максимов, по другим данным мастера Семён Глебов и Наум Петров). Кроме главного Казанского престола, в храме был устроен единственный придел во имя равноапостольного Аверкия Иерапольского, память которого приходится на 22 октября/4 ноября, то есть в день явления Казанской иконы. Новый Казанский храм был освящен 16 октября/29 октября 1636 г. патриархом Иоасафом. В этот храм перенесли Московскую Казанскую икону – главную войсковую святыню Второго народного ополчения. Ее называли «Казанской, что на «Пожаре» и «Казанской иконой Дмитрия Пожарского». Этот храм стал одним из важнейших в столице, а его настоятели занимали ведущие места в Московском духовенстве.

Во второй половине XVII века во время Никоновской церковной реформы Казанский собор стал местом столкновения противоборствующих сторон. Здесь Патриарх Никон зачитывал грамоту о нововведениях в православном обряде, и здесь же продолжали проводить церковные службы по старому обряду священники Иван Неронов и Аввакум, которые из этого собора непокоренными были отправлены в заключение.

Каменный Казанский собор простоял на Красной площади без малого три столетия. В 1930 году он был закрыт, а в 1936 году разобран. За время своего существования он много раз поновлялся. В 1865 году была построена новая трехъярусная колокольня, а фасады храма оформлены в классическом стиле архитектором Н.И.Козловским.

В 1920-е годы этот собор была захвачена обновленцами и тогда же реставрирован на средства прихожан. 8 июля 1918 г., в день празднования Казанской иконы, в связи с убийством императора Николая II и царской семьи, Патриарх Тихон во время литургии в Казанском соборе произнес проповедь с осуждением этого преступления.

В Москве, в 1924 году, еще до закрытия Казанского собора, Исторический музей ходатайствовал о передаче собора в музейное постоянное пользование. Собор был «закреплен» за музеем, а в 1930 г. закрыт. В 1925—1933 гг. собор был реставрирован под руководством архитектора П. Д. Барановского. Однако, несмотря на проведенную реставрацию, в 1936 г. здание храма разобрали. До уничтожения собора архитектор Барановский успел провести его точные обмеры и фотофиксацию. В то время знаменитый ученый, который вернулся из лагеря в мае 1936 г., проживал под надзором в городе Александрове на расстоянии около 100 км от Москвы. Он фактически совершал трудовой подвиг: ежедневно с первым пригородным поездом отправлялся в Москву, чтобы успеть сделал обмеры и зарисовки разбираемого собора. Вечером Барановский уже возвращался в Александров и в 17 ч. 30 мин. отмечался у местного оперуполномоченного (Ю. А. Бычков и др., 1996).

В советские годы на месте разобранного храма был установлен сначала павильон III Интернационала. Позже некоторое время здесь находилось кафе и общественный туалет.

Первым из воссозданных храмов в Москве после многих лет гонений на церковь стал Казанский собор на Красной площади. Подготовительные работы по его возрождению начались в 1989 году. 4 ноября 1990 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заложил камень в основание нового здания храма. Строительство завершили в 1993 году. Оно велось на средства Мэрии Москвы и пожертвования москвичей по сохранившимся обмерам, фотографиям и результатам археологических раскопок. Новое здание храма возвели на фундаменте прежней церкви XVII века. Восстановительными работами занимались архитекторы О. И. Журин (ученик П.Д.Барановского) и Т. Я. Мокеев. 4 ноября 1993 года, в день празднования иконы Божией Матери Казанской новый храм был освящен.

Исторический облик храма воссоздан в древних формах русского зодчества с элементами реконструкции. Современная архитектура здания соответствует первоначальному его виду в XVII веке. Храм бесстолпный, квадратный в плане, перекрыт сомкнутым сводом, над которым возвысилась «горка кокошников». У северо-западного угла расположена шатровая колокольня. Храм имеет два придела-пристройки и галерею-паперть. Главный престол собора освящен в честь иконы Казанской Божией Матери, северный придел – в честь свт. Гурия архиепископа Казанского и свт. Варсонофия, епископа Тверского, южный придел устроен в честь свщмчн. Патриархов Ермогена и Тихона (не освящен) [10].