Полная версия

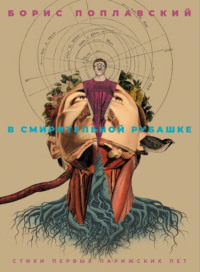

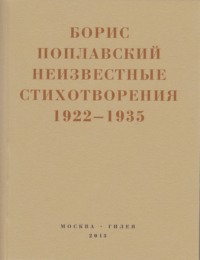

Флаги

Борис Поплавский

Флаги

Поэтическая серия

Издание дополненное

© А. Найман /наследники/, 2021

© Е. Менегальдо, предисловие, 2021

© Русский Гулливер, издание, 2024

© Центр современной литературы, 2024

Предисловие

1Борис Поплавский был поэт. У этого слова, как известно, два содержания: человек, который пишет стихи; и человек, принадлежащий поэтической стихии. Так сказать, автор текстов – и некто не от мира сего. Поплавский отвечал обоим. Он жил так, и говорил так, и вел себя так, что его хотелось назвать поэтом даже тому, кто в жизни не слышал и не прочел ни единой строчки стихов. Он умер молодым. Он пил алкоголь и употреблял наркотики. Был настоящим нищим. Был не прочь подраться. Появлялся ниоткуда, исчезал никуда. А как стихотворец он выпустил книгу стихов «Флаги», и вскоре после смерти вышло две – «Снежный час» и «В венке из воска». На тридцатилетие со дня смерти еще одна – «Дирижабль неизвестного направления».

Он родился в 1903 году в Москве, умер в 1935-м эмигрантом в Париже. Стихи начал писать в 13 лет, тогда же и рисовать. В 1920 году уплыл пароходом из Ялты в Константинополь, прожил там полгода. Его отец, человек трезвого ума и расчета, коммерсант, уверенно стоявший на земле, написал о том времени сына: «он скорбел и молился». Приехал в Париж. От крутой перемены жизни не страдал, напротив испытывал освобождение от гнета семьи, от быта, от прошлого. Освобождение личности. По-французски говорил с детства как по-русски. Записался студентом в частную академию живописи. Вошел в круг художников «русского Парижа». Стал своим в литературных товариществах авангардистских поэтов, как и он, выходцев из России. Немного Сорбонны. Изнурительное самообразование. Изнурительные занятия боксом и гирями.

Поплавский – миф. Темные очки, не снимаемые даже ночью. Постоянно сменяемые личины: мистик, левак, буддист, гимнаст-культурист. Годами копеечное пособие по безработице. Завсегдатай монпарнасских кафе, «царства монпарнасского царевич» (строчка Оцупа). Щедрые авансы, розданные авторитетами после первых публикаций. Смерть от сверхдозы героина. Все это заслонило и десятилетиями заслоняло его как фигуру литературы. Как поэта. Как автора двух романов. Заслонило сами эти романы.

Я произнес его имя в разговоре с нынешним поэтом, талантливым, заметным, добившимся успехов и в стихах, и у тех, кто комплектует обоймы имен. Он неохотно бормотнул: «Был такой…», – употребив уничижительное слово из медицинского обихода. Я открыл рот огрызнуться, сказать: не тебе его оценивать – и закрыл. В поэзии он знал только одно: тексты. А тексты у Поплавского не ошеломляющие, да даже не всегда и убедительные. Набоков, текстовик-рекордсмен, взявшись за рецензию на сборник «Флаги», не постеснялся в таком своем понимании поэзии расписаться: дурной поэт, нестерпимая смесь Северянина, Вертинского и худшего Пастернака, приправленная ужасным провинциализмом. Через двадцать лет раскаивался – но в поступке, не в понимании.

Лучше всех сказал – да не лучше всех, а единственно верное: назвал вещь своим именем – Георгий Иванов: «Очарование стихов Поплавского – очень сильное очарование. В грязном, хаотическом, загроможденном, отравленном всяческими декаденствами, бесконечно путанном, аморфном состоянии стихи Поплавского есть проявление именно того, что единственно достойно называться поэзией, в неунизительном для человека смысле». То есть поэзией, подобающей состоянию, до которого доведен человек. Как такое объяснить современному московскому поэту, знающему цену поэтическому товару?

И сквозь жар ночной, священный, адный,Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,Запорхает белый, беспощадныйСнег идущий миллионы лет.Это, пожалуй, еще годится. А

Чу! подражая соловью поетБезумная звезда над садом сонным.Из дирижабля ангелы на ледСойдя молчат с улыбкой благосклонной, —нет, не того это качества стихи, не конкурентоспособны. Ни на сегодняшнем рынке, ни на тогдашнем.

2Давно уже пора раз навсегда покончить со смакованием странности, экзотичности и юродства фигуры Поплавского и говорить о нем как о писателе и поэте – о явлении, которое встает из-за страниц, этим писателем и поэтом написанных. Его личность и его судьба должны сгуститься из его книг, иначе мы рискуем превратиться в вуаеров, наводящих бинокль на его окна. Тем более, что узнанное нами о нем со стороны бесполезно накладывать на героев «Аполлона Безобразова», первого – и не предполагавшего продолжения – его романа. Даже если бы мы получили знание об авторе не с чьих-то слов, по большей части похожих на «красное словцо», а, скажем, из архивных документов, это ничего не дало бы для лучшего понимания, постижения, откуда взялись его персонажи, их мысли и все действие, – не говоря уже, не привело бы к какому-то озарению.

А ведь, как правило, знание того, как писатель жил, его черт, качеств и отдельных фактов биографии, проясняет картину, склубляющуюся из его книг, дает дополнительное объяснение поворотам сюжета, литературным коллизиям, авторской позиции. Так сказать, прибавляет. Встречая неслышанное прежде имя, мы по датам жизни, месту рождения и проживания составляем какое-никакое представление не только о художнике, но и о его творчестве. Исключения редки: Поплавский – одно из них. Его романы автобиографичны прежде всего в том смысле, что биография дала ему этот, а не другой материал. Желания гадать, какая реальная фигура стоит за каким из персонажей «Аполлона Безобразова», в частности, кто из них отражение или двойник автора, у нас не возникает. В случае прозы Поплавского это не важно. Точнее, даже менее важно, чем в случае его стихов. Ибо, как известно, взаимоотношения поэта и его лирического героя не подчиняются ни линейной логике, ни аналитической системе. Но в стихах есть авторское «я», оно играет роль связного между поэтом и героем. В прозе «я» может быть не более, чем рассказчиком, техническим средством. Короче говоря, то, что мы знаем, что Поплавский родился в России и через Турцию эмигрировал во Францию, ничем не обогащает наше чтение.

Повторим сделанную оговорку: это касается первого романа. По ряду признаков можно заключить, что Поплавский не намеревался писать книгу взаимоотношений и характеров. Его герои обладают индивидуальностью, помещены в реальный быт, но это прежде всего персонифицированные идеологемы. Как Ставрогин или даже Настасья Филипповна – если представить себе, что Достоевский ограничил бы их почти исключительно функциональностью, то есть передачей идеи, которую они собой выражают. Безобразов всегда странен, Тереза всегда странна. Персонажи Достоевского тоже, но никак не в ущерб жизненности. У Поплавского начинает казаться, что он чурается жизненности, опасаясь, что она приземлит то, ради чего он взялся за книгу.

Он написал «Безобразова» очень молодым, в лермонтовском возрасте. Кончил книгу, но жизнь не кончилась вместе с ней. То, что заставило его взяться за нее, продолжало так же заставлять. Он стал писать роман «Домой с небес». Манера не изменилась: то, что называется «прозой поэта», не вычурность, на которую пускается или которую позволяет себе сочинитель. Не говоря о том, что он иначе не умеет, он умеет изобразить реальность момента, найдя для ее частиц такие необходимо адекватные слова, что подлинность каждой из них или их совокупности становится для читателя бесспорной. Достоверности действия или состояния он в этом случае добивается не через психологию и не разворачиванием сюжетных пружин, а неотменимостью изображения деталей и их последовательного соединения. Когда нет сомнений в том, что взятый наугад кристаллик – поваренной соли, то и все вещество – поваренная соль.

Манера не изменилась, но писать второго «Аполлона Безобразова» оказалось неинтересно, да, по-видимому, и не получалось. Париж на странице рукописи стал больше и больше сближаться с Парижем за окном. Люди оттуда, из-за окна, не позволяли персонажам на бумаге вести себя с той же своевольной вальяжностью, как в первом романе: все-таки они были одного племени.

«Это было прекрасное соединение атлетических молодых тел, скученных в небольшой, выбеленной известкой комнате, в окне которой не было ни рам, ни стекол, а только зеленая итальянская античная ставня в одну створу… Но над ними плавала, висела – вечное мучение – наследственная чопорная скука глубокоречивой русской чеховщины, не удостаивающей говорить ни о чем земном и милом, не умеющей без скуки говорить ни о чем возвышенном; дух, борющийся с телом».

Не то чтобы в первой вещи не было ничего подобного и действие шло в театральных декорациях, где герои, немножко как на сцене, обменивались внушительными, но чем внушительнее, тем более декламационными, репликами. Однако «Безобразов» постоянно демонстрировал, что он – литература. Замечательная, животрепещущая, непобедимая, ослепительная – как знамя. Которое вдохновляет, увлекает за собой. Но не как одеяло, которое греет.

«Пой, светик, не стыдись, бодрый эмигрантский шофер. Офицер, пролетарий, христианин, мистик, большевик, и не впрямь ли мы восстали от глубокой печали, улыбнулись, вернулись к добродушию».

«О, старость эмигрантская, если бы сердце могло любить, расшириться, заболеть от любви, к тебе бы она была до последней капли. Как быстро ты сходишь на землю».

«Ибо мы сами знаем, как черны мы, как низки и слабы мы в нищем хмелю, но мы – все та же Россия, Россия-дева, Россия-яблочко, Россия-молодость, Россия-весна».

«А вы, мускулистые дети, вам, новая жизнь, европейская родина, парижская Россия, вам будет спорт, мистика и стоицизм, а им только расстроенный Глинка во тьме, слабые, неземные, смиренные звуки. [Он] играет, и все концерты приостановлены на рафаэлевских небесах, все хрустальные музыканты задумчиво, внимательно слушают слабые звуки, прямо до рая, прямо до сердца мира летящие из парижского подземелья, и, может быть, только этим и за это все простится, все оправдается, забудется, возвратится к уснувшему добродушию. И вновь над березовой рощей солнце Иисуса взойдет. Какое? Колхозное? Ну, хоть и колхозное, а Иисусово».

«Так минул бал, долгая жизнь, краткая ночь, пьяное счастье, трезвое горе униженных и оскорбленных алкоголем».

«Быстро, как пьяное счастье по пустыни жизни, по утренним улицам, быстро, как песня цыганская, как пуля английская, как доля пропащая».

В «Домой с небес» главный герой куда больше автобиографическая – и самое важное, полноценная – ипостась автора. И здесь выясняется редкостное качество Поплавского: в нем нет «толстовского» превосходства над читателем. Нет ощущения его отличия от остальных. Его герой, сплошь и рядом неразделимый с «я» повествователя, – нервный, шалый, не очень умный, неуверенный в себе, постоянно себе вредящий, оценивающий происходящее и людей преувеличенно или, наоборот, заниженно и потому склонный к депрессиям. При этом автор романа – трезво и широко мыслящий, уравновешенный, умный, проницательный. Но как «член компании», среди остальных, он лишен амбиций, милый, простой, не останавливает на своей персоне внимания – он никого, ни застольных дружков, ни читателя, не напрягает, «…ничего у тебя не выйдет, потому что не умеешь ты фасон держать, как у нас в лицее говорили».

3Между двадцатью пятью и тридцатью биография начинает выстраиваться в судьбу, у всех. У Лермонтова – факты, казавшиеся без связи и порядка набросанными грудой, сгруппировались в архитектуру индивидуальной конфигурации, в формулу, в кристалл. То же и у Поплавского. Прожитое, словно бы валявшееся без употребления, хлам, который руки не доходят окончательно выбросить, стало стыковаться с абсолютно ему на вид чужой парижской повседневностью, припаиваться, сплавляться с ней. Россия, революция, гражданская война перешли в эмиграцию с логической последовательностью зимнего пейзажа, сдающегося весенним переменам.

«Долгие, белые дни без храбрости, без счастья, без сил, совершенно без благодати над недостроенными развалинами потерянной, недооцененной, небрежением проигранной, недоигранной внешней жизни, проклятие раскаленной дороги, свинец в руках и в сердце – аскеза, благодарю вашу душу-мать…»

«Никто… Никого… Ничто… Никакого народа… Никакого социального происхождения… политической партии, вероисповедания… И вместе с тем какая неповторимая русская морда с бесформенным носом, одутловатыми щеками, толстыми губами!.. Но вдруг нос становится тоньше, губы уже, и саркастический, спокойный, презрительный аполлон-безобразовский свет падает на лицо. Что-то дьявольское, дальнее, монастырское, небожительское просвечивает сквозь него…»

Автобиографический герой Поплавского сближается с персонажами Генри Миллера. На первый взгляд, неожиданно, хотя и вполне объяснимо: одни и те же экспатрианты, те же дни и годы, то же парижское дно. Повествование идет как будто от лица одного из Миллеровских русских, какого-нибудь его Бориса, тезки Поплавского.

«…с широкой скуластой небритой мордой, ищущей, кому бы показать кузькину мать, и еще другие молодые люди, плачущие в церквах, в слезах, в отчаянии веры лежащие ничком на полу, играющие в карты или на улице пыжащие свои плечи перед зеркалами, супящие брови, выпячивающие нижнюю губу, наглые, пьяные, заискивающие, гордые, молчаливые, болтливые, обезумевшие от злобы, умирающие от страха перед кондуктором – и это все я… Я… Я…».

И, как у Миллера, зона существования, которая изнутри цивилизации представляется отстойником, где собираются лишь биологические отправления человечества: промискуитета, голодания, насыщения, насилия, физической нечистоты, а роль нравственности играют рефлексы, инстинкты; та зона, что со стороны выглядит пригодной лишь для жизни животной, но никак не человеческой, оказывается не менее, а то и более полноценной, полнокровной, страстной, чем та, что определила ей место клоаки.

«…[на лице] можно было прочесть что-то опустившееся, неудачливое, рано растраченное, может быть, даже непоправимо утерянное; но вместе с тем было на нем то особенное античное благообразие сознательной неподвижности, гордо-меланхолической обреченности самому себе и жизни. Которая в глазах Олега только и придавала значительность движениям людей и без которой они казались ему какими-то прыгающими мышами просвещения».

4Судьба Поплавского оказалась переплетена с историей России советского периода гораздо непосредственнее и теснее, чем он сам об этом думал – и чем можно заключить со стороны, сосредоточившись на его парижском образе. В 28 лет он познакомился с молодой русской эмигранткой Натальей Столяровой, и спустя некоторое время она стала его невестой. Через три года, в 1934-м, она вместе с отцом, заметным политическим деятелем дореволюционной эпохи, вернулась в Москву. С Поплавским они условились, что в случае, если через год она не приедет в Париж, он отправится к ней. В СССР он рассчитывал применить свой художнический дар, устроившись работать ретушером: таково было его представление о себе и о стране. Прежде окончания назначенного срока он умер. Она тем временем была арестована и отправлена в ГУЛАГ (отец расстрелян еще раньше). Через два десятилетия, в 1956-м, ей вручили бумагу о незаконности приговора и реабилитации в правах.

Она прожила еще около тридцати лет, в которые уложились два периода: работы литературным секретарем у писателя Ильи Эренбурга – и участия в диссидентском правозащитном движении брежневских времен. Здесь для нее было приготовлено еще одно испытание. Она обращалась к окружающим с открытостью, которая снискала ей дружбу известных людей, в том числе писателей. Не таких, как Поплавский, – таких, как Солженицын. Но подобной открытости она ждала от них в ответ, а зачастую вызывала у большинства, воспитанного условиями советской действительности в подозрительности ко всем и каждому, недоверие. Это порождало глухие темные слухи о ней. Так или иначе, считанные люди знали тогда в России о Борисе Поплавском, еще меньше – о ее с ним близости. Тем, кто из личного знакомства, а еще убедительнее из написанного им, получил представление о мистической компоненте его личности, нетрудно углядеть в этой истории его словно бы присутствие в этой части ее жизни. Равно как ее словно бы представительство в ней за него: невесты за жениха.

Не случайно в его портрете, сделанном современником, возникает Эдгар По – вневременный проводник таинственной стороны бытия, а сам он предстает иностранцем, где бы ни находился и, в особенности, в контексте коммунистического террора: некто, подлежащий преследованию в первую очередь. «Он всегда казался иностранцем – в любой среде, в которую попадал. Он всегда был – точно возвращавшимся из фантастического путешествия, точно входящим в комнату или в кафе из ненаписанного романа Эдгара По» (воспоминания Гайто Газданова). Точно так же не похоже, чтобы в обстановке покушений и краж людей, проводимых НКВД в Париже, он случайно использовал слово «товарищи» в двух смыслах, общепринятом и большевистском: «…и уж если Безобразов исчезнет, то, хоть живи в соседнем доме целая армия товарищей, его не разыщут…».

Читая романы Поплавского, наталкиваешься на совпадения, которые можно объяснить либо магией упомянутой связи, либо тем, что, возможно, носилось – не менее магически – в пространстве независимо от конкретного места.

«…и снова из совместного усилия этих двух музыкальных деятелей воздух с прекрасным гармоническим ревом вылетал из цинковых труб…» – из словаря какого советского современника вынырнули эти «заслуженные деятели искусств»?

«…а за ней, как тритоны и прочая тяжелая мокрая морская ерунда, полезли ненавистные Олегу литературные личности конкурирующей эстетно-славянофильской банды» – какая неожиданная перекличка с булгаковским или мандельштамовским описанием писательского клуба в Москве.

И совсем ошеломляюще звучит «океан нулей, и на нем – комичный, как голос радио на ледяной горе, говорящий попугай небытия» – тот самый «океан без окна – вещество» в сопровождении «светлой боли и моли нулей» из «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама.

5Одинокий. Не русский – не француз. «Без взгляда, без жеста, без голоса», по словам наблюдательного очевидца. До конца дней не научившийся сводить концы с концами. Единственно близкого и любимого человека самолично отправивший, не ведая того, в ловушку «строителей новой жизни». Художник до мозга костей.

Заслужив – или устроив себе – или добившись такой участи, Поплавский сделал редкостное признание: «Если бы революции не случилось, то был бы сейчас, в тридцать один год, старый, растраченный, излюбившийся, исписавшийся человек, и ничего не было бы в тебе напряженного, аскетического, электрического, угодного Богу…» Ибо художник судит о выпавшей ему судьбе не по практическим выгодам и благополучию, которых мог бы достичь, поступай он в соответствии с общепринятыми правилами.

Такое признание требует крайней честности и крайнего мужества. Тогда слову «революция», в нашем веке вконец себя скомпрометировавшему, возвращается первоначальное содержание душевной мятежности, подъема, освобождения, поэзии.

Анатолий Найман

Флаги Бориса Поплавского: долгий путь на родину

Эмиграция есть трагический нищий рай для поэтов, для мечтателей и романтиков…

«О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции», 1930Когда я впервые ознакомилась со сборником «Флаги», автор этих удивительных, завораживающих стихов был мне совершенно неизвестен. Борис Поплавский представлялся как «голый человек, вырванный из земли, как мандрагора». Стихотворения, не похожие ни на что, ранее известное, казались чудом, возникшим вне времени и пространства. Чем же объясняется столь долгое забвение личности и творчества «Монпарнасского царевича», «Русского Рембо», гремевшего в те годы на весь русский Париж? Именно в Париже, который он считал «родиной молодого эмигрантского человека», Поплавский сформировался как личность и как поэт, именно здесь он смог жить и творить свободно, здесь же, после его загадочной смерти, уцелел его архив, сбереженный в тяжелый военный период близкими друзьями – Диной и Николаем Татищевыми. Но всемирный катаклизм, который Поплавский предвидел – не зря почитатели приписывали ему дар ясновидения – положил конец русской эмиграции первой волны. Кроме того, еще при жизни автор «Мореллы» служил мишенью для советской критики. Некий Герман Хохлов, нападая на «молодых покойников» (Божнева, Поплавского, Ладинского), упрекал их в том, что они «тянут в небытие и отравляют своим трупным ядом все живое, что противостоит их социальной обреченности». Немудрено, что «Флаги» вместе со своим автором надолго попали в небытие.

* * *Борис Поплавский родился 24 мая 1903 года в Москве, в довольно зажиточной и культурной семье. Родители Поплавского познакомились в консерватории: мать играла на скрипке, а отец – на фортепиано. Юлиан Игнатьевич Поплавский – человек несколько эксцентричный – был одним из любимых учеников Чайковского. Борис многое унаследовал от отца[1]. Мать поэта, София Валентиновна, приходилась дальней родственницей Е. П. Блаватской и сама увлекалась антропософией, что оказало влияние на интерес Бориса к теософии и оккультизму. В семье, кроме Бориса, было ещё трое детей: старшие – Наталия и Всеволод и младшая – Евгения. Воспитывали их иностранные гувернёры. Старшая дочь Наташа, «авангардная» московская поэтесса, «лихорадочная меховая красавица»[2], позже погибла в Шанхае, приняв слишком сильную дозу опиума. Младшая дочь Евгения болела туберкулёзом. Для её лечения вся семья – за исключением отца – переехала в 1906 году в Европу и прожила три года в Швейцарии и Италии. Италия произвела сильнейшее впечатление на Бориса. Открытие античного мира отразилось позднее на его поэзии, в которой часто встречаются образы римских городов и итальянские пейзажи («Римское утро», «Стоицизм», «Древняя история полна», «Орфей» и т. д.).

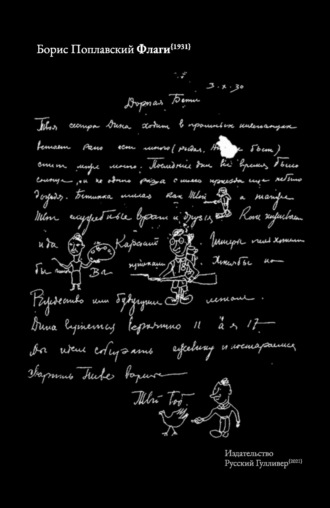

За границей Борис настолько забыл родной язык, что по возвращении в Москву поступил во французский лицей Филиппа Неррийского, где и учился до революции. Он рано пристрастился к чтению и рисованию и стал писать стихи. В мир гашиша и кокаина, как и в мир поэзии, Бориса ввела его сестра Наталия, вращавшаяся в кругах литературной богемы, злоупотреблявшей наркотиками. Сестре пятнадцатилетний Борис посвятил стихотворение «Караваны гашиша», предвещающее атмосферу «Флагов».

Летом 1918 года семья Поплавских временно разделилась. Софья Валентиновна со старшими детьми осталась в Москве, а Борис вместе с отцом уехал на юг, навсегда покидая Москву. В январе 1919 года состоялся литературный дебют начинающего поэта: он читает стихи в Чеховском литературном кружке в Ялте. В марте того же года Борис с отцом уезжает в Константинополь, но летом Поплавские возвращаются в Россию. В том же году Борис посещает литературный кружок «Никитинские субботники», где знакомится с молодым поэтом Георгием Штормом, разделявшим его интерес к мистике и теософии. Шторм вспоминал, как они с Поплавским посещали библиотеку Мореходного училища, где Поплавский читал Герберта Уэллса: именно Уэллсу посвящено единственное стихотворение Б. Поплавского, опубликованное в России[3].

В 1920 году Борис с отцом проделал «вторую эвакуацию».

Прибыв в Турцию, Борис Поплавский поселяется с отцом на острове Принкипо в доме армянского патриарха. Именно здесь, в момент сильного духовного кризиса, юный поэт обращается к православию и перестает употреблять наркотики, хотя позже и случались срывы. С Принкипо Борис с отцом переезжают в турецкий квартал Бешик-Таш, около живописного летнего дворца «Фламур». В это время в Константинополе насчитывалось 150 тысяч русских (в 1924 году их осталось не более 10 тысяч) – и легко было вообразить, что это какое-нибудь предместье Одессы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Бурышкин П. А., «Москва Купеческая», изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1954, с. 255–257

2

Марина Цветаева «Проза», Нью-Йорк, 1953, с. 239.

3

Альманах «Радио», Симферополь, 1920 год.