Полная версия

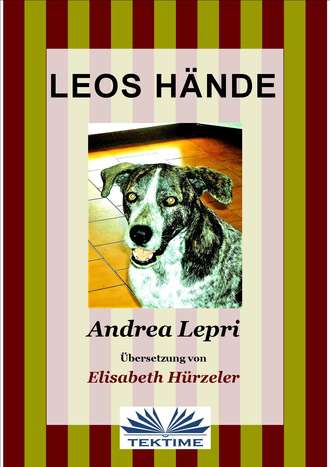

Leos Hände

«Fass ihn, Leo. Schnapp dir diesen Mistkerl!» flüsterte er mir zu.

Ich rannte wie noch nie in meinem Leben, aber es war sinnlos. Als ich den Ausgang erreichte, war der andere bereits draußen und hat das Tor hinter sich geschlossen. Durch eine Ritze konnte ich den Schwarzen Mann nur noch in seinen Wagen steigen sehen. Er fuhr rückwärts aus dem Parkplatz und stieß dabei gegen eine Straßenlampe, dann drückte er im ersten Gang auf das Gaspedal und rauschte in einer Staubwolke schnell davon.

Kapitel 6

Steves Tod

Traurig kehrte ich zu meinem Freund zurück, der noch immer auf dem Rücken, mit dem Kopf zur Seite gedreht und gebeugten Knien am Boden lag. Er keuchte. Ich leckte ihm die Hand. Langsam drehte er den Kopf, mit übermenschlicher Anstrengung gelang es ihm einen Arm zu heben, um mich hinter den Ohren zu kraulen, wie er es immer tat. Die Hand war so kalt, dass es mich schauerte. Von einer plötzlichen Idee übermannt, schloss ich die Augen, streckte mich und steckte meine Schnauze in die Tasche seines Regenmantels, auf der Suche nach seinem Handy.

«Sinnlos, ich habe es zu Hause liegen gelassen…es tut mir leid mein Freund, ich fürchte, dies ist nun wirklich das Ende …» murmelte er mit niedergeschlagener Grimasse, da er meine Absicht erahnt hatte, dann sah er mich mit feuchten Augen an, und ich musste verzweifelt aufjaulen. Die Resignation, die in seinen Augen zu lesen war, gab mir zu verstehen, dass nichts mehr zu machen war. Ich hockte mich neben ihn, möglichst nahe, um ihm zumindest etwas Wärme zu geben. Bald wurde er von einem ersten Hustenanfall geschüttelt, dann nochmals und nochmals.

«Es tut mir leid» flüsterte er ein letztes Mal, dann schloss er die Augen für immer.

Eine abgründige Stille, wie ich sie noch nie gespürt hatte, breitete sich aus, die ab und zu nur vom Pfeifen kalter Böen Luft, die durch das kaputte Fenster eindrangen, unterbrochen wurde. Der beißende Geruch von Schießpulver und Blut meines Freundes war wirklich ekelerregend. Aber ich ging nicht weg, er war mein Freund und für nichts in der Welt hätte ich ihn hier alleine zurückgelassen! Er lag reglos neben mir, lag zwar hier, aber eben, er war doch nicht mehr hier. Er ignorierte mich, und ich konnte einfach nicht verstehen weshalb.

„Das ist nicht fair… du kannst mich nicht so verlassen, wir hatten eine Abmachung getroffen! Immer zusammen, bis zum bitteren Ende, du hast es mir versprochen!“ dachte ich.

Dies war schon immer unser Ritualspruch, er äußerte ihn vor jedem Einsatz. Zwei Worte, ein Zwinkern und dann los, gemeinsam der Gefahr entgegen. Diese Worte bedeuteten, dass wir, falls uns etwas Schlimmes zustoßen sollte (was in unserem Beruf durchaus möglich war) zusammen umkommen mussten. Aber nein, nach jahrelanger enger Freundschaft und harter Zusammenarbeit, wo wir Schulter an Schulter oder zumindest Schulter an Pfote gearbeitet hatten, ließ er mich nun plötzlich auf diese Weise alleine! Das Schlimmste daran war aber, dass ich mich schuldig fühlte, ich sagte mir unaufhörlich, dass es wohl besser gewesen wäre, wenn ich aufmerksamer und bestimmter reagiert hätte. Aber ich hatte zu großes Vertrauen in ihn, ich hatte mit meinem Sprung durch das verdammte Fenster zu lange gewartet!

Plötzlich stieg eine Erinnerung in mir hoch, die mir leichte Hoffnung gab. Während der Ausbildung, als ich noch fast ein Welpe war, hatte er mich oft aufs Land zum Spielen gebracht. In milder und duftender Luft und im unaufhörlichen Flattern bunter Schmetterlinge purzelten wir dort zusammen im Gras. Wir kämpften solange, bis er sich plötzlich totstellte. Gott, war ich die ersten paar Male erschrocken! Voller Angst leckte ich ihm das Gesicht und schüttelte ihn mit den Pfoten, danach sprang er laut lachend auf. Eigentlich wusste ich nun genau, dass es unnötig war… aber ich versuchte es trotzdem…

„Nein, es ist kein Scherz!“ dachte ich verzweifelt.

Kapitel 7

Die Befreiung

Aufgrund meines lauten Gebells und meines unaufhörlichen Jaulens wurden am nächsten Morgen einige Kollegen von den Eigentümern der Lagerhalle benachrichtigt. Sie kamen, um nachzuschauen was vorgefallen war und konnten uns beide dort vorfinden. Ich habe die ganze Nacht versucht, das kleine Objekt, das aus der Tasche des Regenmantels gefallen war, aus der Ritze zu grabschen, aber da war nichts zu machen. Ich konnte es gerade noch mit der Pfote berühren, aber um es packen zu können, hätte ich Finger haben müssen. Ich habe versucht ein Loch zu graben, habe mir allerdings dabei am Zementboden lediglich die Krallen abgewetzt. Auch mit der Schnauze habe ich es versucht, aber die Ritze war zu schmal. Starrköpfig wie noch nie, habe ich es trotzdem abermals versucht, habe mir aber schließlich lediglich einen schönen Schnitt gerade über der Nase zugezogen. Ich hatte auch versucht, die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten auf mich zu lenken, indem ich sie am Ärmel zupfte und in Richtung Bodenspalt zog, aber leider war es völlig überflüssig: nachdem sie mich kurz der Reihe nach getröstet hatten, antworteten sie auf mein Bellen, dass sie nun keine Zeit zum Spielen hätten und widmeten sich ihrer Beschäftigung zu, ohne mich weiter zu beachten…als ob ich in diesem Moment Lust auf Spielen gehabt hätte! Nach und nach kamen die Spurensicherung und die Fotographen, Detektiven und Journalisten an den Tatort. Bald legte jemand Steve in einen grauen Sarg, der dann in einem grauen Leichenwagen fortgebracht wurde.

«Chef, was machen wir mit ihm?» fragte ein Beamter den Kommissar, der sich zu mir bückte und meine Schnauze zwischen die Hände nahm.

«Armer Leo… ich kann mir vorstellen, wie schlimm es für dich gewesen sein muss… mit eigenen Augen zuzuschauen, wie dein Kumpel umgebracht wird! Zu sehen wie er im einem Metallsarg weggebracht wird…und außerdem kannst du nicht sprechen, ich bin mir sicher, dass der Mörder sonst seine Stunden gezählt hätte…verdammt! Nehmt ihn mit zu Steves Wohnung und holt seine Sachen, er wird vorerst bei uns in der Zentrale bleiben, später werden wir sehen, ob ihn jemand adoptieren möchte.»

Als ich hörte, dass sie mich nach Hause bringen wollten, war ich etwas erleichtert, denn da war doch die Stimme des Mörders auf dem Aufnahmegerät gespeichert. Ich hätte es arrangieren können, dass jemand es sich angehört hätte, ich hätte ihnen zu verstehen gegeben können, dass dies die aufgenommene Stimme dieses Mistkerls war, der meinen Freund so kaltblütig ermordet hatte. Ich war mir sicher, dass es nicht schwierig sein würde, aber sobald ich aus dem Wagen stieg, drang mir dieser Geruch nach Schießpulver und Erdöl erneut in die Nase. Zweifellos war der Mörder hier gewesen, um die Dokumente von denen Steve gesprochen hatte zu suchen und um die Stimme im Anrufbeantworter zu löschen. So kam es, dass die Wohnungsdurchsuchung auf der Suche nach etwas Brauchbarem, das auf die letzten Lebensstunden hätte Licht bringen können, erfolglos blieb.

Mein Leben lang habe ich mir gewünscht Hände zu haben, womöglich auch nur einmal, auch nur für einen Tag. In der Überzeugung, dass die Hände eine der wenigen wirklichen Unterschiede zwischen mir und einem Menschen waren, fragte ich mich stets, was ich alles hätte unternehmen können, wenn ich sie gehabt hätte. Ich hätte mich beispielsweise mit den sinnlosesten (aber auch lustigsten!) Dingen austoben können, wie die Katze am Schwanz halten und sie in der Luft herumwirbeln, um sie dann loszulassen und davonfliegen zu sehen, oder mir selber Steine und Tannzapfen zuzuwerfen, damit ich ihnen nachrennen und sie wieder einfangen kann. Ich hätte sie allerdings auch für nützliche Dinge einsetzen können, wie etwa mir alleine die Türe für meine Bedürfnisse zu öffnen oder mir gegen die Kälte eine Decke überzuwerfen, außerdem hätte ich die Herrschaft über den Kühlschrank und den Fernseher gehabt. Damals wünschte ich es mir sehnlichst, wie noch nie. Es war mir tatsächlich bewusst, wenn auch nur für wenige Minuten, dass es mir wie durch ein Wunder gelungen wäre, den mysteriösen Gegenstand, der Steve verloren hatte, aus der Ritze zu grabschen und damit den Mörder an die Wand zu stellen! Aber ich fühlte mich lediglich als unnützen Hund mit vier schäbigen, unnützen Pfoten! Alsbald fiel ich in einen tiefen depressiven Zustand und verbrachte die folgenden drei Tage im Polizeirevier in einem improvisierten Hundekorb, mit der Schnauze zwischen den Vorderpfoten vergraben, ohne Lust auf Fressen und ohne je den Kopf zu recken. Sobald ich jemanden meinen und Steves Namen erwähnen hörte, spitzte ich bewegungslos die Ohren, aber ich war absolut nicht in der Lage, irgend in einer Form zu reagieren.

Kapitel 8

An der Beerdigung

„Nie wieder werde ich jemanden gernhaben, und nie wieder möchte ich einen Menschen an meiner Seite haben! Da opferst du dich für ihn auf, hütest sein Haus und spielst mit seinen Kindern (leider ist das kräftige Anpacken an den Ohren und Schwanz das Lieblingsspiel für Kinder mit Hunden), du stehst ihm stets zur Seite, leistest ihm Gesellschaft und tröstest ihn nötigenfalls. Und er, als Gegenleistung dafür, lässt dich plötzlich auf diese Art und Weise alleine… und nun sollst du mit einer anderen oder gar mehreren Personen eine neue Beziehung eingehen, von neuem ein Gleichgewicht suchen und dir neuen Respekt verdienen, neue Worte, den Tonfall seiner Stimme und neue Gewohnheiten erlernen, dich wieder mit einer Menge mühsamer Dinge beschäftigen, wie beispielsweise mit anderen Hunden deines Wohnquartiers kämpfen, damit du dir ein ruhiges Örtchen für deine Bedürfnisse sichern kannst. Und plötzlich beschließt dein Freund vielleicht in die Ferien zu gehen oder er hat plötzlich eine Allergie oder er wird einfach nur Vater, dann gibt er dir einen schönen Tritt in den Schwanz…

Außerdem war Steve ganz besonders! Einen Freund wie ihn würde ich niemals, mein Leben lang, nie wiederfinden. Verdammt, wäre ich doch bloß entschlossener gewesen… das schlechte Gewissen wird mich mein Leben lang begleiten! Wie schade, dass ich nichts mehr für ihn tun kann. Ich bin mir sicher, dass dieser kleine Gegenstand, der in die Ritze im Boden gefallen ist, sehr wichtig ist, aber ich konnte ihn ja nicht herausfischen und allein wird es mir wohl niemals gelingen. Was soll ich denn nun tun? Vielleicht, wenn mich doch jemand aus der Zentrale aufnehmen würde… oder doch nicht, nein besser nicht! Ich habe dieses Leben satt! Uniformen und Schießereien, Verfolgungsjagden und schlaflose Nächte sind mir überdrüssig. Eigentlich könnte ich als Straßenköter durchkommen, zumindest bis ich wieder einen klaren Kopf habe, verhungern werde ich dabei bestimmt nicht…“

Dies waren meine Gedanken, während ich an der Spitze des Trauerzuges meinen Freund zu seiner letzten Ruhestätte begleitete. Wir gingen lautlos, umhüllt von kaltem Winterduft, und ich war mir nicht sicher, ob ich wegen der kalten Luft, die in meiner Nase kribbelte, Tränen hatte. Habt ihr schon mal eine Beerdigung ohne Regen erlebt? Bestimmt nicht, oder? Und was für ein Regen! Und außerdem war da ein Wind, der das letzte gelbe und welke Laub von den Ästen wehte und uns ins Gesicht wirbelte, während der Atem kleine Wolken bildete. Auf der Wiese stand eine Unzahl von Menschen in dunkeln Kleidern und mit offenen Schirmen. Die meisten traten abwechslungsweise vor den Sarg neben dem Grab, um einige letzte Worte zu äußern, unterschiedliche Worte, doch stets von gleicher Bedeutung. Ich hatte echt genug! Ich wollte nicht mit anschauen, wie der Sarg in die Grube gehievt wurde, ich befürchtete, mein Herz würde zerreißen. Eben hatte ich mich umgedreht, als ich plötzlich nach wenigen Schritten auf eine Stimme aufmerksam wurde. Ich spitzte die Ohren, drehte mich um und ging wieder zurück.

«Bei solchen Tragödien, wie dieser, fragt man sich oft…» sprach eben der Schwarze Mann in falsch bewegtem Ton, «…und so haben wir von der Spurensicherung beschlossen…» hörte ich aufmerksam zu, um sicher zu sein, dass dies nicht bloß mein Eindruck war.

«Dies ist bestimmt die beste Art und Weise, das Gedenken eines Mannes zu ehren, der…»

Tatsächlich, das war er! Ich war mir sicher, dass es dieser Mistkerl war, der Steve erschossen hatte, und wie ich es mir von Anfang an gedacht hatte, war er ein Kollege!

Wie unverfroren, er trug sogar den gleichen stinkenden Mantel und den gleichen Hut, vielleicht trug er sogar die gleiche Pistole, mit der er ihn getötet hatte, mit sich herum.

Kapitel 9

Angriff auf den Schwarzen Mann

Ich brauchte nicht lange darüber nachzudenken, was zu tun wäre, im Nu schoss mir das Blut vor Wut in den Kopf. Angesichts meines Hundedaseins hatte ich keine große Wahl, ich hatte ja keine Stimme, um ihn anzuprangern und keine Hände, um ihn zu durchsuchen. Das einzige, wofür ich sorgen konnte, war der Versuch, dass ihm das gleiche Schicksal blühte wie Steve. So nahm ich Anlauf, mit den Pfoten, die auf dem Matsch nur schwer Halt fanden, und rannte so schnell ich konnte bis zum Sarg hin und sprang in einem Satz darüber. Fünfunddreißig Kilo Gewicht bei einer Geschwindigkeit von vierzig Stundenkilometern stürmten auf den Mörder los, der in die Grube stürzte, und als er mit den Schultern am Boden aufschlug, war ich bereits über ihm. Mit fletschenden Zähnen und grässlichem Knurren, was so viel bedeutete, wie: „Jetzt habe ich dich endlich, du verfluchter, nun hast du es mit mir zu tun…. aber dann, im Jenseits, wirst du es mit meinem Freund zu tun haben!“, schaute ich ihm direkt in die Augen.

Während sich die Anwesenden am Rand des Grabes mit bestürztem Raunen versammelten, um das Vorgehen genauer betrachten zu können, hatte ich ihn bereits am Hals gepackt. Doch entgegen meiner Erwartung, bissen meine Zähne nicht auf weiches Fleisch, sondern auf etwas hartes. Verwirrt hielt ich inne. Auf der Suche nach einer anderen Schwachstelle verlor ich etwas zu viel Zeit und ehe ich mich versah, krachte etwas sehr hartes - die Schaufel des Bestatters, wie ich vermute – auf meinen bedauerlichen Kopf und hätte mich beinahe umgebracht.

Mit gespreizten Pfoten sackte ich auf dem Boden zusammen, und als ich die Augen wieder öffnete hatte ich höllische Kopfschmerzen und stellte sofort fest, dass sie mich wie eine Wurst zusammengebunden und meiner Schnauze einen Maulkorb verpasst hatten. Der Mörder schaute mich höhnisch an, aber ich bemerkte dennoch, wie sehr er erschrocken war.

«Was wohl in ihn gefahren ist» meinte der Kommissar, während er sich verblüfft am Kinn kratzte.

«Zum Glück hattest du gestern diesen Zusammenstoß! Hättest du wegen des Schleudertraumas diesen Halskragen nicht getragen, dann wärst du jetzt…» fügte er hinzu.

„Aber welcher Zusammenstoß? Du bist also nicht nur ein Mörder, sondern auch ein verdammter Lügner! Du bist gegen eine Straßenlampe gekracht, als du abhauen wolltest, das bist du…von wegen Zusammenstoß!“ hätte ich schreien wollen, aber alles was ich machen konnte war leider nur, ihn mit einem möglichst finsteren Blick anzuknurren.

«Dies ändert nun aber die Sachlage. Ich kann ja verstehen, dass Leo wegen des Todes seines Herrchens bestürzt ist,» meinte der Schwarze Mann in einem vorgetäuschten, verständnisvollen Ton und mit lauter Stimme, damit auch die anderen ihn hören konnten, «aber er ist gefährlich geworden. Ich habe nichts gegen ihn» fügte er ernst hinzu «aber ihn freilassen wäre meiner Meinung nach zu riskant.»

«Mhhh…ja ich fürchte, du hast recht» stimmte ihm der Kommissar zu, «was schlägst du vor?»

Achselzuckend senkte der andere seinen Blick und betrachtete seine mit Dreck verschmutzten Schuhe, ohne ihm darauf zu antworten.

«Ja, leider hast du recht» antwortete der Kommissar, mit der stillschweigenden Antwort des anderen übereinstimmend. Dann beugte er sich zu mir und schenkte mir ein paar freundliche Streicheleinheiten.

«Glaub mir Leo, es tut mir leid…es tut mir ehrlich sehr leid! In kurzer Zeit verliere ich zwei meiner besten Ermittler» erklärte er traurig, und er erschien mir in diesem Moment tatsächlich zu tiefst betrübt.

Dann stand er auf und winkte einen Beamten heran, der sich stramm und aufmerksam vor ihn stellte.

«Zu Befehl, Herr Kommissar.»

«Bringt ihn zum Tierarzt» flüsterte er ihm ins Ohr. Als ich diese Worte hörte blieb ich wie versteinert.

«Entschuldigen Sie Herr Kommissar, habe ich richtig verstanden?» fragte der Beamte ungläubig.

Der Polizeichef nickte mit trauriger Mine. Der Mörder seinerseits trat mir mit dem Absatz absichtlich und ungesehen auf meinen Schwanz, nur um mich zu ärgern und guckte mich schief, mit angespanntem Lächeln an.

Kapitel 10

Beim Tierarzt

Vor Anstrengung schnaubend trugen mich zwei Beamte gefesselt und geknebelt, wie der Schlimmste aller Verbrecher, durch das Wartezimmer. Die anderen hier anwesenden Tiere schreckten zurück und warfen mir ängstliche, verlegene und bemitleidenswerte Blicke zu. Die beiden Beamten quasselten mit der Arztsekretärin und brachten mich dann in einen kleinen Behandlungsraum, wo sie mich auf eine Liege legten. Sie warteten an meiner Seite bis der Tierarzt kam, dabei schauten sie mich fortan traurig an und kraulten mich hinter dem Ohr.

«Was zum Teufel ist bloß plötzlich in dich gefahren?» tadelte mich der ältere der beiden mit mitfühlendem Blick und feuchten Augen.

«Unter allen Anwesenden der Zeremonie musstest du gerade den größten Mistkerl angreifen? Armer Leo, welch unehrenhaftes Ende!» fügte er bei, während er mich sanft am Rücken kraulte, den ich instinktiv beugte, sobald seine Hand den Schwanz berührte. Seufzend senkte er seinen Blick, er wollte mir nicht zu verstehen geben, dass er beinahe weinen musste.

«Auch mir tut es leid, aber der Schaden ist nun mal angerichtet. Wer weiß, vielleicht wird er im Jenseits wieder auf Steve treffen» versuchte der andere ihn zu trösten.

«Ja, vielleicht hast du ja recht…. Vielleicht ist es besser so.»

Ein großgewachsener Typ trat ein, mit schneeweißem Kittel und dünnem Schnurrbart. Seine Zähne standen leicht ab, sein Gesicht war unter den dichten, graumelierten und schnurgeraden Haaren nur schwer zu entziffern.

«Ihr könnt nun gehen, ich kümmere mich um ihn» sagte er trocken zu den Beamten.

«Herr Doktor, ich bitte Sie…» meinte der ältere Beamte.

«Seien sie unbesorgt, er wird nicht leiden.»

Die beiden schauten mich ein letztes Mal an, verabschiedeten sich dann vom Tierarzt und verließen den Raum. Der Doktor ging ein paar Mal um die Liege herum und musterte mich lange, die Faust unter seinem Kinn geballt und den Knöchel des Zeigefingers knabbernd.

«Es ist bedauerlich…ja, es ist wirklich eine Schande» dachte er laut.

„Verrichte deine Arbeit, aber schnell bitte“ dachte ich, aber er musterte mich fortan mit perplexem Blick. Er hob mein Bein hoch.

«Lass mal sehen, ob du die Tätowierung hast» sagte er leise, ja beinahe in vertraulichem Ton.

„Nein, keine Tätowierung, ich wollte ein Piercing, aber Steve hat es mir verboten! Mach schon du Idiot, gib mir diese verdammte Spritze! Mein Freund wartet auf mich“ dachte ich so vor mich hin, während ich den Starken spielte, nur um die Angst vor meinem bevorstehenden Ende auszutreiben.

Er öffnete einen kleinen Metallschrank, der in einer Ecke des Raumes stand und nahm einige Instrumente hervor, dann untersuchte er mich ausführlich.

«Du scheinst mir wirklich perfekt zu sein… nein, so kann ich dich nicht einschläfern, das wäre tatsächlich eine Schande!» sagte er nach geraumer Zeit.

Ungläubig starrte ich ihn an, es schien tatsächlich so, als ob er mich begnadigen wollte. Wäre ich nicht angebunden gewesen, dann wäre ich an ihm hochgesprungen und hätte ihm sein Gesicht zwei-dreimal geleckt! Er ging zum Pult, nahm das Telefon und wählte eine Nummer.

«Ich bin es. Ja, ich weiß, es ist lange her… befasst ihr euch noch immer mit Hunden? Nein, er ist nicht rassenrein. Er ist eine Straßenmischung, aber trotzdem eine schöne Bestie…»

„Hast du was von Bestie gesagt? Ich hab‘s mir überlegt, anstatt dich dreimal zu lecken, würde ich dich zweimal lecken und einmal beißen!“

«Fünfunddreißig Kilo, gesund und muskulös. Groß und schlank, schwarzweißes Fell, braun durchstreift, intelligenter Blick. Er war ein Polizeihund, aber seltsamerweise hat er keine Tätowierung…er wurde mir zum Einschläfern gebracht…aber ich würde sagen, so wie immer, zehn pro Kilo sind gut…okay, ich betäube ihn. Ich erwarte euch heute Abend.»

Nun stand fest, dass mein Leben zumindest vorübergehend gerettet war, noch heute Abend würde mich jemand abholen kommen, und ich würde verschwinden ohne jegliche Spuren zu hinterlassen. Ich wusste weder wer sich um mich kümmern würde, oder wohin sie mich bringen würden, noch welche Aufgabe ich künftig auszuüben hätte. Vielleicht würde ich ein Blindenhund, ein banaler Begleiter, ein Hirtenhund oder ein Wachhund beim Hühnerstall werden. Aber eigentlich interessierte es mich kaum, nachdem ich dem Tode so nahe stand, war das einzige was zählte, dass ich am Leben blieb! Und obwohl ich wusste, dass ich Steve nicht wieder hätte lebendig machen können, so hoffte ich doch, mich für ihn eines Tages rächen zu können. Auch wenn ich sein Gesicht nicht sehen konnte, so war ich dennoch in der Lage, den Schwarzen Mann an seiner Stimme zu erkennen und wusste genau, wo ich ihn zu suchen hatte. Aber in diesem Augenblick wollte ich nicht darüber nachdenken. So schaute ich meinen Retter mit Augen voller Dankbarkeit an, während er mir eine hohe Dosis Valium einspritzte, und meine Augenlider schwerer und schwerer wurden.

Kapitel 11

Im Labor

…Wohltäter, von wegen, wenn ich ihn geschnappt hätte, dann hätte ich ihn erdrosselt! Als ich die Augen öffnete, befand ich mich in einem Käfig, der so klein, niedrig und eng war, dass er vorher bestimmt nur einem Chihuahua gehört haben konnte!

Es war bereits spät in der Nacht, schwaches Mondlicht drang durch die schmutzige Scheibe eines Dachfensters. Im Halbdunkeln des großen Raumes konnte ich zahlreiche, fein säuberlich aufgereihte Käfige ausmachen, in denen Figuren hausten, die zu unzähligen Tierarten gehören mussten, von denen einige so außergewöhnlich waren, dass ich mir kaum vorstellen konnte, welcher Art sie angehörten. Ich fühlte mich sprichwörtlich wie auf einem Gang vom Regen in die Traufe! Die restliche Nacht verbrachte ich damit, den Mond durch das Dachfenster zu betrachten, dabei fragte ich mich, wo zum Teufel ich wohl gelandet war, aber sobald es Tag wurde, war es mir sofort klar. In den Käfigen waren Tiere aller Arten eingesperrt, und das besorgniserregende daran war, dass keines von ihnen so war, wie Mutter Natur es geschaffen hatte! Einige von ihnen hatten seltsame blaue Helme auf dem Kopf, die mit Maschinen verbunden waren, andere trugen eine Art Brille, andere hatten ein eigenartig frisiertes Fell. Einige waren sogar gekleidet, jedenfalls schienen alle völlig anders, als dass sie hätten sein müssen. Da war sogar ein grün phosphoreszierendes Kaninchen und eine Schildkröte ohne Panzer. Ich bildete mir ein, in einem dieser berüchtigten Laboratorien für geheime Tierversuche gelandet zu sein. Als ich mich fortan beunruhigt hatte und fassungslos umschaute, hörte ich hinter mir plötzlich ein Geräusch. Ich drehte mich um und schaute nach meinem „Nachbarn“, dabei wäre ich vor Lachen beinahe umgekommen. Ein vollständig rasierter Schimpanse in Unterhosen klammerte sich am Gitter fest und starrte mich an. Ich musste noch lange lachen, während er mich schockiert musterte, die Hände in die Hüfte gestemmt.

Als ich mich beruhigt hatte, bellte ich ihn an, als ob ich sagen wollte:

„Entschuldige, aber das war zu viel für mich.“

„Lass nur, ich bin es längst gewohnt…das passiert allen, die mich zum ersten Mal sehen“ antwortete er mit Achselzucken und einer Handbewegung von oben nach unten, dann reichte er mir die Hand und ich gab ihm die Pfote.

„Freut mich“ stellten wir uns gegenseitig mit leichtem Kopfnicken vor, danach reckte er sich und zog sich rasch eine Hose und ein Jeanshemd an.

„Bist du schon lange hier?“ fragte ich ihn mit einem anderem Gebell.

Er drehte das Handgelenk abermals ums Handgelenk, dann schlug er sie gegen das Gitter und schüttelte den Kopf, um mir klar zu machen, dass flüchten aussichtlos war. Ich seufzte und legte mich enttäuscht hin. Ich fragte mich, was Steve an meiner Stelle wohl gemacht hätte, doch für ihn wäre es anders gewesen. Er war ein Mensch, ein intelligenter Mensch, und außerdem hatte er Hände. Was hätte ich den tun können, mit meinen elenden Pfoten? Alsbald fand ich mich damit ab. So vergingen mehrere höllische Wochen, in denen ich jede Art von Missbrauch erdulden sah und selber erdulden musste; im Namen der Wissenschaft, sagten unsere Folterer.