Полная версия

Aux glaces polaires

Ce fut le signal de la grande marche.

Couvents, orphelinats, hôpitaux, pensionnats, écoles rurales se multiplièrent. Le Mackenzie compte aujourd’hui six de ces établissements, confiés aux Sœurs Grises; et l’Athabaska huit, confiés aux Sœurs de la Providence.17

Mais aussi, comme il en a été depuis la fondation de l’Eglise par Notre-Seigneur, le zèle des apôtres de l’Extrême-Nord a devancé démesurément leurs moyens d’action; et voilà comment le problème de la subsistance des œuvres, loin de se résoudre, s’est compliqué, et que jamais les missionnaires ne se sont vus chargés de tant de soucis.

Mgr Grouard, ne parlant que de son vicariat d’Athabaska, écrivait, en 1905:

Le nombre des enfants dans nos écoles est de 312, y compris les 18 de l’école du Père Josse. Le gouvernement donne des subsides pour 100 enfants sauvages. C’est la même somme accordée aux écoles du Manitoba et du Nord-Ouest, sans tenir compte de l’énorme différence des situations, et, par conséquent, elle est de beaucoup insuffisante. Cependant nous sommes heureux d’obtenir ce secours, sans lequel on n’aurait même pas songé à fonder les trois nouveaux couvents. La Propagation de la Foi, la Sainte-Enfance, quelques revenus et le travail de tous permettent de soutenir ces œuvres.

Le travail de tous.

Ces simples mots de l’humble prélat, sur lesquels glisserait si rapidement la lecture, entr’ouvrent sous nos yeux, la mine profonde qui recèle le capital foncier des institutions apostoliques de l’Extrême-Nord.

Le travail de tous, c’est-à-dire le travail de l’évêque lui-même, le travail du simple prêtre, le travail de la Sœur Grise, le travail de la Sœur de la Providence, et surtout le travail du frère convers Oblat de Marie Immaculée.

Travail d’économie d’abord.

Il alla si loin que les religieuses se confectionnèrent quelquefois des robes grises avec des sacs de toile d’emballage hors d’usage, tandis que les missionnaires se taillaient leurs vêtements dans la peau des animaux sauvages. Pas un meuble indispensable de nos jours encore, dans ces résidences ensevelies sous les neiges. Durant les longues soirées de l’hiver, une seule petite lampe s’allume et se pose sur le milieu de la table «de famille». A l’heure prescrite par la règle pour le silence et le recueillement, elle voit la communauté entière lui former couronne, chacun lui tournant le dos, afin de lui prendre quelques rayons pour son livre d’étude ou de prières.

Travail d’activité incessante, dans les rudes ouvrages.

Mgr Grouard les racontait de la sorte, 36 ans après l’érection du vicariat apostolique d’Athabaska-Mackenzie, au chapitre général de 189818.

«Les travaux de tous genres s’imposent aux Pères comme aux Frères. Instruire nos sauvages, et pour cela étudier leurs langues; faire des livres qu’il nous faut imprimer et relier; confesser, visiter les malades à des distances parfois considérables, soit en hiver, soit en été; faire l’école là où la chose est possible: voilà, comme partout ailleurs, la besogne des missionnaires du Nord. Mais ils sont obligés aussi de se livrer à une foule d’autres travaux pour se procurer leur maigre subsistance, ou pour se mettre à l’abri du froid.

«En conséquence, ils aident les Frères à la pêche, aux bâtisses, au bûchage, etc… et au jardinage, là où le sol peut se cultiver avec quelque chance de succès.

«C’est dire que les soucis de l’existence matérielle, la lutte pour la vie prennent une très grande part dans nos occupations. Et qu’on veuille bien remarquer qu’il ne s’agit pas seulement de se procurer quelque bien-être ou de vivre plus ou moins confortablement, cela ne vaudrait pas la peine d’en parler; mais qu’il s’agit réellement de ne pas mourir de faim et de froid.

«Personne n’est donc dispensé du travail, s’il veut vivre dans nos missions. Nous ne pouvons pas y manger notre pain à la sueur de notre front; mais il faut suer pourtant pour nous procurer soit une patate, soit un poisson, soit un morceau de viande sauvage.

«Cependant, dans les missions où nous avons des établissements de religieuses avec écoles et orphelinats, les difficultés de l’approvisionnement sont beaucoup plus grandes que là où un père réside seul avec un frère. C’est pourquoi nous avons besoin d’y entretenir un personnel plus nombreux, surtout un fort contingent de frères convers, sans lesquels ces œuvres seraient impossibles.»

Nous n’insisterons pas ici sur ces dévoués auxiliaires du prêtre missionnaire, les frères convers

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Des Canadiens Français vous diront avec un sourire: «Nous aimons la France et l’Angleterre: la première comme notre mère, l’autre comme notre belle-mère.»

2

Les territoires d’exploitation de la Compagnie se divisent en districts, indépendants les uns des autres. Chaque district possède sa hiérarchie complète. Cette hiérarchie est établie sur le principe que tous ses membres doivent se traiter en étrangers, s’acheter et se vendre leurs articles et travail respectifs, chacun demeurant averti que son avancement dépendra de l’importance des bénéfices qu’il apportera. Ainsi en va-t-il de maître-de-poste (le plus bas échelon de la hiérarchie) à commis, de commis à traiteur, de traiteur à bourgeois (chef du district). Chaque année, tous les bourgeois remettent leurs retours (apport des pelleteries), avec l’état de leurs comptes, au gouverneur, qui ne manque pas de promouvoir les plus habiles et de faire descendre les autres.

Or, les districts d’Athabaska et du Mackenzie, champ d’action des missionnaires dont nous avons à raconter les travaux, se trouvaient les derniers dans l’échelle des districts. C’est donc à leur tête qu’il fallait s’attendre à trouver les hommes les plus décidés au succès.

3

Fervents chrétiens avant tout, les découvreurs français du Canada firent aller de pair la colonisation et l’évangélisation. François Ier, sur le rapport de Jacques Cartier, voulut «convertir les sauvages à la foi, et établir ses sujets au milieu d’eux». Champlain, que sa grande âme de catholique et de patriote a fait appeler «le véritable fondateur de la Nouvelle-France», réalisa le désir de Jacques Cartier et du roi de France, en obtenant les premiers missionnaires. Après lui, tous les explorateurs furent accompagnés, sinon précédés, par le prêtre.

Les Récollets arrivèrent en 1615, les Jésuites en 1625, les Sulpiciens en 1657. En 1659, le vicariat apostolique de Québec, plus vaste que l’Europe, fut érigé. Deux cent soixante ans plus tard, le 2 avril 1918, S. Ex. Mgr Stagni, quatrième nonce apostolique au Canada, pouvait écrire, dans sa lettre d’adieu à S. Em. le cardinal Bégin, archevêque de Québec, et aux 43 archevêques et évêques de la Puissance du Canada et de Terre-Neuve:

«Votre nation, dont l’univers entier vante la culture intellectuelle et les progrès matériels, s’est acquis une réputation plus invincible encore dans le domaine religieux. La hiérarchie catholique, laquelle n’y remonte même pas à trois siècles, se pare chaque jour d’une gloire et d’un éclat nouveau, tant par le nombre que par l’éminence des vertus de ses membres.»

On ne pouvait, en moins de mots, ni avec plus d’autorité, exprimer la rapidité du jeune continent à passer de l’état primitif à l’état d’une nation complètement européenne, au prestige mondial et au catholicisme florissant.

4

Trois autres grandes tribus dénées se trouvent dans la Colombie Britannique: les Porteurs, les Chilcotines, les Babines. Ils ont été évangélisés, eux aussi, par les Oblats de Marie Immaculée. Le R. P. Morice, O. M. I., en a savamment traité en divers ouvrages: Au Pays de l’Ours Noir, Essai sur l’Origine des Dénés, Histoire de l’Eglise catholique dans l’Ouest Canadien (4 vol.), etc…

5

Nous transcrivons quelques observations du Père Petitot:

Les divisions les plus considérables – en nombre, mais non en qualité – de la race dénée sont «dans le sud des Etats-Unis, où elles sont connues sous le nom de Navajos et d’Apaches. Ces tribus ont dû être séparées de celles de l’Extrême-Nord, à l’époque des guerres générales entre les Indiens.»

Outre les tribus que nous avons énumérées, il y a, dans le Mackenzie, les Sékanais, les Mauvais-Monde, les Gens de la Montagne, etc. Nous les rencontrerons plus tard; mais ce ne sont que des fragments, distincts de nom plus que de réalité, des tribus sus-mentionnées.

«Chaque tribu dénée parle son dialecte; mais la souche mère n’a point été trouvée en Amérique. Les dialectes sont à cette souche perdue ce que sont à notre latin le français, l’italien, l’espagnol, le provençal.

«Les langues dénées rentrent évidemment par leur caractère général dans les idiomes américains dont la tendance est d’accumuler une multitude d’idées dans un seul mot. C’est ce que de Humboldt a appelé agglutination, et Duponceau polysynthétisme. Le Déné, en effet, n’analyse point ses impressions, il les groupe en idées complexes. Il n’a point du tout conscience d’une analyse logique. La synthèse gouverne tellement toutes les formes du langage qu’elle se reflète même dans son écriture: toutes les lettres ne présentent qu’une enfilade de caractères placés à la suite les uns des autres, sans solution de continuité. Le discours revêt même cette forme, et les idées les plus incompatibles y sont liées entre elles sans aucune transition. C’est comme le jeu d’une navette qui ne s’arrête pas pour tisser une étoffe multicolore… Même agglutination dans les mots que dans les phrases, agglutination qui comporte des élisions très embarrassantes lorsqu’il s’agit de distinguer la racine de ce qui n’est qu’accidentel.

«La langue des Dénés présente cependant cette particularité qu’elle est, en partie, monosyllabique ou inorganique, comme l’est par exemple le chinois, et probablement toute langue primitive. Tous les mots racines ne sont que des monosyllabes. J’en ai déjà réuni 745 (en 1867), dont 233 sont dépouillés de toute particule. De ces monosyllabes dériveront tous les autres mots.

«Comme dans la langue chinoise encore, le ton, l’inflexion de la voix changeront du tout au tout la signification de certains mots dénés, qui s’écrivent de la même manière. La prononciation de ces mots et d’une infinité d’autres exige une grande délicatesse d’articulation, une grande précision dans l’intonation et dans l’observance de la quantité prosodique.

«Cette prononciation comporte, en outre, presque toutes les difficultés des langues connues. Elle a des chuintantes, des clappantes, des dentales et des hiatus qui ont fait le désespoir de bien des gens.

«Chose remarquable aussi, il y a peu d’emploi des labiales: le jeu des lèvres est presque nul. Un Déné, les lèvres légèrement entr’ouvertes et sans desserrer les dents, parlera avec une vélocité étonnante et fera entendre les sons les plus heurtés.»

Les langues du Nord, comme les autres, furent apprises par les premiers missionnaires, au seul moyen de leurs observations personnelles. Ils en ont rédigés les dictionnaires et les grammaires. Parmi les maîtres en langues dénées, il faut citer Mgr Grouard, Mgr Breynat, les Pères Petitot, Laurent Legoff, Morice.

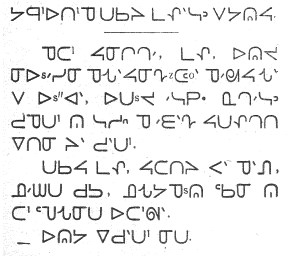

Un ministre protestant, M. Evans, inventa, pour l’écriture du langage, un système de caractères syllabiques, hiéroglyphiques, qui fut universellement adopté.

Spécimen d’écriture Syllabique

AVE MARIA EN LANGUE MONTAGNAISE

Par toi je laisse aller mon esprit (à la joie) Marie, très-bien Celui qui-a-fait-la-terre t’aime, ton cœur près-de il est, toutes femmes par dessus tu-es grande, et Jésus, il-a-été dans-ton-sein. Lui seul est grand.

Sainte Marie, Le-Puissant sa mère tu es, nous-sommes-mauvais, quand même pour nous prie maintenant et quand nous mourrons à la veille.

Très bien c’est ainsi si c’était.

6

Il est curieux de constater que tous ceux qui se servent de chiens ne leur parlent que français. Et ces mots sont quelquefois les seuls que les Anglais et les Indiens connaissent de notre langue. Nouvelle trace évidente des coureurs-des-bois français.

7

Destinés à mûrir, disons-nous. C’est que malgré la chaleur continuelle, ils n’en ont pas toujours le temps. Le sol, dont aucun été n’a jamais amolli les profondeurs glacées, refroidit les racines; et il est nécessaire que pendant la courte saison chaude, ni la sécheresse, ni les orages ne viennent retarder une croissance qui ne résisterait pas aux gelées précoces, qui suivent pas à pas le soleil.

En juillet 1915, au fort Smith, la plus méridionale des missions du Mackenzie, on a vu les pommes de terre geler complètement en une nuit de moins de trois heures, entre deux journées torrides.

8

Des 30.950.000 hectares que couvrent les lacs connus du Canada entier, le seul vicariat du Mackenzie en compte 7.564.000.

9

Les montagnes qui enclavent le Nord-Ouest et le Nord marchent, du sud au nord, en deux groupes parallèles: les Laurentides à l’est, les Rocheuses à l’ouest. Les Laurentides, parties de la rive gauche du Saint-Laurent, envahissent en tous sens les provinces de Québec et d’Ontario, se blottissent le long du Manitoba oriental contre la baie d’Hudson, et vont expirer à la mer Glaciale, en dunes à peine surélevées. Les Rocheuses alignent et emboîtent leurs monts neigeux en une symétrie tellement semblable à celle de nos vertèbres osseuses que les sauvages les ont pittoresquement appelées: l’épine dorsale de la terre. De l’épine dorsale rocheuse, s’échappent des côtes régulières de montagnes, qui escortent, jusqu’à l’océan Pacifique d’une part, et jusqu’au fleuve Athabaska-Mackenzie d’autre part, nombre de rivières issues des glaciers centraux. Les Laurentides, de leur côté, envoient leurs rivières à la baie d’Hudson et à l’océan Atlantique, dans des cortèges montagneux analogues à ceux des Rocheuses. Qu’un éboulis de ces montagnes entrave tout à coup la rivière; qu’une veine transversale s’oppose à son cours: c’est la lutte du cours d’eau contre l’obstacle, c’est le rapide.

Mais comment les fleuves des plaines, comme la Saskatchewan, l’Athabaska, la rivière des Esclaves, la rivière de la Paix, qui n’ont eu besoin des montagnes que pour naître, vont-elles se former des rapides aussi fougueux que les rapides des rivières essentiellement montagneuses elles-mêmes? Précisément par l’intrusion des filons ramifiés, qui vont des Laurentides aux Rocheuses, et des Rocheuses aux Laurentides, pour les relier entre elles. Le fleuve des prairies, ou des bois, habitué au cours tranquille qu’il s’est tracé dans les terres friables, rencontre ces filons pierreux et doit en dompter la résistance.

10

«Voici, continue le Père Petitot, l’énumération des lacs et des rivières que l’on suit durant cet itinéraire qui, à lui seul, peut déjà être considéré comme un très long voyage: rivière Rouge, lac Winnipeg, rivière Saskatchewan, lacs Travers, Bourbon et Vaseux, rivière du Pas, lacs Cumberland et des Epinettes, rivière Maline, lac Castor, rivière la Pente, lacs des Iles, Héron, Pélican et des Bois, Portage du Fort-de-Traite, rivière des Anglais (Churchill), lacs de l’Huile, d’Ours, Souris, Serpent, du Genou, Primeau et de l’Ile-à-la-Crosse. Après avoir traversé ce dernier bassin d’un bout à l’autre, nous pénétrons, par un canal naturel d’eau stagnante, improprement appelé rivière Creuse, sur les lacs Clair et du Bœuf, d’où nous gagnons le lac la Loche, par la rivière du même nom. C’est à l’extrémité de ce dernier lac que s’élève le coteau du Portage la Loche… Sur le versant Septentrional du portage, nous nous trouvons dans le district d’Athabaska.»

11

V. Les Sœurs Grises dans l’Extrême-Nord du Canada, chap. v. Librairie Beauchemin, Montréal, et Œuvre des missions, 4, rue Antoinette, Paris – 18e.

12

La Saskatchewan est la grande artère de la prairie. Elle en recueille toutes les rivières pour les conduire au lac Winnipeg, lequel s’épanche dans le fleuve Nelson, qui se jette dans la baie d’Hudson. La Saskatchewan n’unit ses deux branches qu’à l’est de Prince-Albert. La branche nord a sa source au mont Brown, à côté de celle de l’Athabaska. La branche sud jaillit des montagnes Rocheuses aussi, mais presque sur la ligne des Etats-Unis. La Saskatchewan, très sinueuse toujours, coule de l’ouest à l’est.

13

Un des traits qui «égayèrent» ce voyage de 1880 dans la prairie eut pour acteur principal, dit-on, S. G. Mgr Joussard, coadjuteur actuel, avec future succession, de Mgr Grouard, vicaire apostolique d’Athabaska. Tout jeune missionnaire, plein d’une ardeur qui ne s’éteindra qu’avec sa vie, le Père Joussard avait caracolé, autour de la brigade, sur un branco, cheval demi-sauvage de l’Ouest. Le soir, il s’endormit, lassé, à sa place de la couche commune, occupée par une dizaine de missionnaires. Mais la chevauchée, faut-il penser, continua dans son rêve. Tout à coup, il crut sentir sous sa main une crinière. Il la saisit, en criant:

– Hue donc!

Un «Aïe!» formidable réveilla la prairie:

C’était la barbe de S. G. Mgr Clut, son voisin, qu’il avait empoignée.

14

Le nom de Saint-Alphonse avait été inspiré par la reconnaissance envers les Pères Rédemptoristes, qui avaient généreusement promis la moitié de la somme que coûterait le bateau.

15

La source capitale de telles dépenses fut toujours la difficulté des transports. Ainsi, en 1876, époque moyenne du premier demi-siècle de nos missions du Nord, Mgr Faraud estimait à 25 piastres (125 francs) le seul transport d’un colis de 100 livres d’Angleterre au lac la Biche, c’est-à-dire environ les trois quarts de la valeur réelle de l’objet.

Du lac la Biche au fort Mac-Murray, l’évêque ne pouvait transporter lui-même chaque pièce de 100 livres qu’aux prix de 20 à 25 francs.

Au fort Mac-Murray, le tarif de la Compagnie ressaisissait la pièce, à raison d’une piastre (5 fr. 15) de chaque fort-de-traite au suivant: soit 11 piastres de plus pour la mission la plus lointaine. Total: 200 francs de transport par 100 livres.

Même à l’époque où l’on put acheter la farine à Winnipeg, au prix de 25 francs le sac, elle revenait à 110 francs, au fort Good-Hope. Un seul parti était de mise alors: se passer d’un tel luxe. C’est ce que l’on fit. Il n’y eut pendant près de cinquante ans qu’un peu de pain pour les grandes fêtes, ou pour les malades gravement atteints. Et même pas toujours.

Tous les fonds disponibles servirent à acheter les instruments indispensables, les habits, les articles de traite, l’ameublement. Plus tard vinrent les machines, scieries mécaniques, chaudières tubulaires, hélices, ferrailles volumineuses et lourdes.

C’est par là que saignait la bourse du vicariat.

16

Les missionnaires, expliquant et recommandant le jeûne eucharistique, la veille d’une communion, ont souvent entendu cette réflexion:

– Comment veux-tu que je mange? Il y a deux jours, quatre jours, que je n’ai plus rien à manger!

17

Ces deux congrégations de religieuses ont été fondées au Canada: les Sœurs Grises en 1737, les Sœurs de la Providence en 1843.

18

Le chapitre général est une assemblée tenue périodiquement, dans la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Le Supérieur Général, ses quatre Assistants, les Vicaires Apostoliques et les Supérieurs Provinciaux du monde entier, ainsi qu’un Père délégué par chaque vicariat ou province, y viennent, dans des réunions intimes, exposer leurs succès, leurs déceptions, leurs espérances et leurs demandes.