Полная версия

Рука за работой. Поэтика рукотворности в русском авангарде

Однако Зенкевича ожидал не жест Гумилева, а жест его первой жены. В отдельной комнате, примыкавшей к помещению для собраний «Аполлона», Анна Ахматова приняла его, сидя на диване, рядом с которым стояли двое военных. «Эльга Густавовна, – знакомит меня Гумилев, почему-то не назвав фамилию. – Очень рада, – протягивает мне дама руку в длинной по локоть черной перчатке»[43]. Едва ли можно найти пример более сильной конфронтации двух жестов и двух поэтических поз. Там, где Гнедов двусмысленным жестом полукрещения оскорблял своего слушателя, теперь рука в перчатке протянута в грациозном движении для церемониального поцелуя. Противопоставление Гнедова и Ахматовой, представленной здесь как Эльга Густавовна, совершенно не случайно, поскольку уже в десятые годы Ахматова предстает перед публикой как поэтесса с выработанным элегически-трагическим обликом. Аксессуары этой сцены стереотипны для всех воспоминаний об Ахматовой. Поэтому Жолковский и Панова, отвечая на вопрос о том, какой из жестов Ахматовой следует поставить на первое место, приводят строки из стихотворения «Песня последней встречи» (1911): «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки»[44].

Манера Ахматовой стала для Лидии Гинзбург поводом для размышлений о культурно-исторической дегенерации жеста в модернизме. В своих дневниках Гинзбург констатирует печальную утрату выразительными телесными движениями своего значения в российском обществе поставангарда. Она объясняет эту эрозию жестовой культуры поведенческой дезориентацией субъекта, для которого знаковое поведение тела оказывается чем-то внешним и который больше не владеет его изощренными кодами. Лишь в отдельных случаях у субъекта сохраняется способность осознавать кинетическую экспрессию, но такое осознание уже непереводимо в разработанный язык жестов. Это можно видеть в облике Ахматовой, чей эксцентрический стиль позволяет догадываться о наличии сложного телесного формального языка. Гинзбург обнаруживает «секрет житейского образа Ахматовой и секрет ошеломляющего впечатления, которое этот образ производит» в «системе жестов». «То есть ее жесты, позы, мимические движения не случайны и, как все конструктивное, доходят до сознания зрителя. Современный же зритель-собеседник не привык к упорядоченной жестикуляции и склонен воспринимать ее в качестве эстетического эффекта. Наше время способно производить интересные индивидуально-речевые системы, но оно нивелирует жесты»[45].

Этот пример индивидуальной и ярко выраженной позы демонстрирует, что жесты представляют собой эстетический конструкт поэтического тела, модус стилизации поэтического imago, который формирует свой облик в емкой кинесике, доведенной до максимальной детальности. Наряду с внимательным изучением конкретных ситуаций и обстоятельств жизни Ахматовой Гинзбург стремится к исторической реконструкции символических телесных поз как элементов общественных форм с ярко выраженным ритуальным характером. Этикет, церемониал, религиозный ритуал, салон, «хороший тон», семейная иерархия, системы рангов и отрегулированный распорядок дня стали «ритмическими импульсами жизни», стимулами, но равно и условиями тщательно проработанной проксемики. В современной же культуре…

Она (проксемика? – С. Ш.) пробивается тайком и бессистемно в чересчур заметном поклоне или чересчур нежной улыбке служебного подхалима. И это не потому, конечно, что стерлось различие между отдающими приказания и приказания выполняющими, но потому (и этому начало положил уже буржуазный строй), что власть и подчиненность признаются служебными состояниями человека, – между тем как во времена сословного мышления власть и подчиненность являлись органическими качествами человека, признаками той социальной породы, к которой он принадлежал. Вот почему образ внешнего поведения переходил за пределы своего необходимого применения и распространялся на весь обиход человека. Мы же знаем только профессиональную и, следовательно, условную упорядоченность жестов. Устав предписывает жесты военным, условия ремесла предписывают жесты официантам и парикмахерам, – но для нашего сознания это только признаки профессии, которые человек слагает с себя вместе с мундиром и прозодеждой[46].

В обозначенном здесь диапазоне жеста между эстетикой и прагматикой намечается разграничение, которое приписывает телесным действиям либо функцию овнешнения, либо эксцентричного выражения. Жест бросается в глаза там, где он выходит за пределы нормативного кода и является в известной степени избыточным, например в утрированной гримасе смеха, в напускной позе ободрения и везде, где он выступает как телесный орнамент в чистом виде.

Не только Гинзбург отмечает эту жестовую дезориентацию, которая представляется то маньеризмом, то свидетельством отсутствия жестового кода. Борис Арватов делает сходное наблюдение, указывая на бесформенность повседневных жестов. Однако он объясняет это расстройство социальным переворотом, который привел к разладу между унаследованным габитусом и новым, конструктивистским дизайном жизни, когда методы научной организации труда еще не полностью укоренились в повседневности:

Люди не умеют говорить, гулять, садиться, лежать, устраивать обстановку, вести общественные дела, принимать гостей и ходить на похороны. <…> Разве это люди, – все это специализированные калеки с вывороченными суставами, ватными мускулами и обезьяньей походкой, калеки, которые мы почему-то называем себе подобными? Мы живем в каком-то дисгармоничном мире штампованных вещей, которых не ощущаем, эмоций, которым не верим, движений, которыми не способны управлять[47].

Джорджо Агамбен полагает, что европейский бюргер «окончательно потерял свои жесты» в конце XIX столетия[48]. В это время быстро выходят из строя ритуальные и поведенческие распорядки движений. При этом тики и апраксии в меньшей степени свидетельствуют о всеобщей потере контроля над телом, а скорее являются симптомами того, что Агамбен называет «катастрофой жеста». Конвульсивные спазмы и автоматическая моторика делают видимым это расстройство, и в первую очередь это касается символической системы выразительных движений. В подобных дистониях проявляется современный кризис как поведенческих автоматизмов, так и соматической фигуративности.

В противоположность или, возможно, в дополнение к этому развоплощению жеста в неуправляемый вывих, в нервозное подергивание начинается эстетическая борьба со стоящими под угрозой вымирания выразительными жестами. На первом плане она затрагивает прежде всего немые искусства – танец, раннее кино, а также живопись и пластику. О том, как немое кино порождает новую жестовую культуру, можно узнать из сохранившихся впечатлений о пребывании Маринетти в Москве и Петербурге в 1914 году. Бенедикт Лившиц не без труда подводит гротескный стиль поведения Маринетти под понятие жеста и характеризует его как вид кинематографической кинетики:

Жестикуляция – не совсем подходящее слово для этой молниеносной быстроты движений, сменявших одно другое, как в фильме, искусственно ускоренном перепившимся механиком. Точно демонстрируя на собственном примере возможности новой динамики, Маринетти двоился, выбрасывая в стороны руки, ноги, ударяя головой, сверкая белками, скаля зубы, глотая воду стакан за стаканом, не останавливаясь ни на секунду, чтобы перевести дыхание[49].

Здесь проявляется примечательное разделение единства жеста и слова, разделение вербального и невербального кодов, что характерно для модернизма. По-видимому, Гинзбург зафиксировала историческую ситуацию, в которой повышенная чувствительность к языку сопровождается притупленным восприятием экспрессивности тела. Декорум ахматовских движений оказывается в этом контексте бросающейся в глаза эстетической инсценировкой, равно как и энигматической позой. Процитированный жест надевания на правую руку перчатки с левой руки выражает эмоциональное замешательство, о котором говорят стихи, а вместе с ним и невозможный жест, который Жолковский и Панова называют оксюморальным[50]. Гинзбург интерпретирует такое поведение как знак произвольности, противостоящей любой возможности прочтения:

Что касается Анны Андреевны, натолкнувшей меня на все эти соображения, то ее жесты, помимо упорядоченности, отличаются немотивированностью. Движения рук, плеч, рта, поворот головы – необыкновенно системны и выразительны, но то именно, что они выражают, остается неузнанным, потому что нет жизненной системы, в которую они были бы включены. Перед нами откровенное великолепие, не объясненное никакими социально-бытовыми категориями[51].

В этой разнонаправленности системы и неконвенциональности кинетическая фигура Ахматовой образует новое сопряжение поэтического языка и жеста. Гинзбург говорит, с одной стороны, о социальном обесценивании жеста и, с другой стороны, об увеличении его эстетической значимости в поэзии. Так жесты Ахматовой поднимают вопрос о жестовой специфике ее лирики. Прежде всего здесь следовало бы задуматься о минимализме приема, часто приписываемом акмеизму, о лаконичности фигур и «скупости слов», к которой призывал Михаил Кузьмин в 1910 году. И поэзия Ахматовой не в последнюю очередь может свидетельствовать о смене ритмическо-экспрессивного изобилия символизма на сдержанность и риторическую humilitas акмеизма.

Борис Эйхенбаум в трактате об Ахматовой (1923) говорит о «сокращении перспективы» семантической глубины слова и характеризует ее как прием, при котором слова не «сливаются» друг с другом, как в «безудержном потоке», но «только соприкасаются – как частицы мозаичной картины»[52]. Эффект этого перехода от символистски-экстенсивной энергии слова к сокращенным формам словесного сжатия Эйхенбаум видит в повышенной чувствительности к движению самого слова и к артикуляторным моментам, богатым мимическими и интонационными элементами. На место эвфонии и богатой звуковой инструментовки приходят движение речи, мимика речи. И с ними «речь приобретает особую артикуляционно-мимическую выразительность. Слова стали ощущаться не как „звуки“ и не как артикуляция вообще, а как мимическое движение. В связи с этим внимание перешло от согласных к гласным – от фонетики к артикуляции, к мимике губ по преимуществу»[53]. Вопрос о том, почему это движение органов артикуляции, в особенности губ, является мимическим (а, скажем, не моторным), остается открытым. Эйхенбаум предлагает дать на него ответ через анализ вокальных структур. Однако на фоне жестовой экспрессивности Ахматовой приобретает значимость формула артикуляционно-мимической поэзии. Там, где поэтическое высказывание становится прочитываемым как лабиальный образ движения рта, в лирическом стиле вырисовываются мимическо-жестовые моменты поэтического габитуса.

2. Лингвистическая парадигма

2.1. Кинетология: жест как философский язык (Яков Линцбах)

В 1916 году вышла работа математика и лингвиста Якова Линцбаха (1874–1953) «Принципы философского языка. Опыт точного языкознания». Почти забытое сегодня исследование Линцбаха обсуждалось современниками очень жарко. Самую детальную и одновременно самую пристрастную рецензию дал Павел Флоренский. Он счел «Принципы» не только «интересной и подробной» разработкой в направлении точной науки о языке, но прежде всего беспрецедентной атакой на сущность языка, неслыханным актом его извращения: «…еще никогда и никем не делалось столь безжалостной, столь нечеловеческой, столь противоестественной попытки покуситься на самый средоточный из даров человеческого существа, на самое сокровенное из достояний наших – на язык»[54]. Линцбах, который называл себя лингвистическим алхимиком[55], ищет универсальную языковую форму, которая была бы транслингвальной в смысле независимости от всякого конкретного языка и не сближалась бы при этом с существующими проектами такого рода, будь то эсперанто или волапюк. Эти искусственные языки отталкиваются от языков естественных, в то время как идея философского языка, понимаемая как алгебра мышления, предполагала априорную конструкцию, принципы классификации и логические правила которой исключали бы диахронное развитие.

Еще точнее, нежели при помощи понятия транслингвальности, язык Линцбаха можно было бы охарактеризовать как пралингвальный, ибо, как он полагает, мы неосознанно владеем им уже с рождения. Это язык «без грамматики», «без словаря» – в известной степени «естественный», который по сравнению с существующими языками является «в наименьшей степени искусственным». Но прежде всего он трансмедиален: «основанный на свободном творчестве», он может привлекаться в равной степени всеми искусствами и позволяет тем самым осуществлять между ними взаимный перевод:

Она (мысль. – С. Ш.) может быть представлена графически, в виде рисунка, пластически, в виде модели, сценически, в виде представления, протекающего во времени. Она может быть представлена также в виде музыкальной мелодии и в виде игры телодвижений, – некоторой пляски или ритмической гимнастики. Может быть представлена в виде игры красок, встречающейся на коврах, тканях и т. п. предметах украшения. Здесь возможны все вообще способы выражения, при том не только те, которые существуют в настоящее время, но и те, которые когда-либо существовали или будут еще изобретены[56].

Универсальный язык Линцбаха характеризуется в самом общем виде принципами сокращения, упрощения и упорядочивания. Они гарантируют выполнение основополагающего правила перевода: подобно тому как философский язык может быть передан в любой системе знаков, эти системы переводимы друг в друга, так что «формуле будет соответствовать чертеж, чертежу – рисунок, рисунку – поэма, поэме – мелодия, мелодии – пляска»[57]. Эта подвижная сочетаемость кодов показывает, что понятие искусственного языка едва ли подходит для характеристики системы Линцбаха. Скорее речь здесь идет о поиске языка искусства, который объединял бы все искусства в проекте всеобщей теории символа. При абстрагировании, которого требует этот формальный дискурс, появляется поразительно конкретная деталь: ключ к принципу эквивалентности такого языка искусств и наук Линцбах находит в жесте руки. Причина этого заключается в том, что жест руки есть форма такого движения, которое, как рисунок в воздухе, предшествует всякой графической разметке на плоскости. Тем самым телодвижение становится ядром непосредственной наглядности, которая, с одной стороны, медиально обещает почти непреломленное, прямое понимание, а с другой стороны, отражает уже в пространственно-временном телесном осуществлении жеста момент дифференциации и транзитивности, что позволяет отвлечься от телесного конкретизма и допустить дискурсивность жеста, расчленение на обособленные частицы партитуры и его передачу другим медийным средствам.

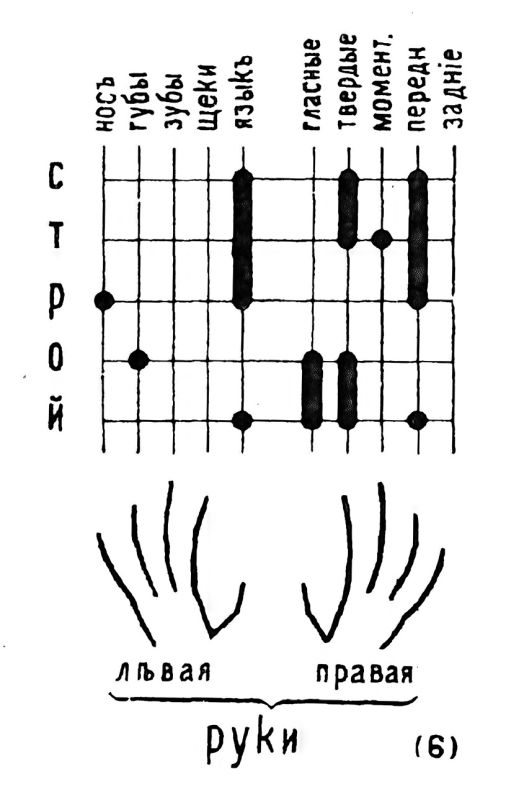

Линцбах ставит задачу разработки системы нотации, которая соответствовала бы жесту как месту происхождения языка. Уже в 1901 году Линцбах публикует пособие о том, как освоить стенографию за два дня, и годы спустя он вновь обращается к основной идее этого сочинения. Стенографический метод Линцбаха основан на применении к языку и письму концепта золотого сечения, которому соответствует строение руки. Так, по Линцбаху, три фаланги пальцев (за исключением большого) находятся друг к другу в отношении золотого сечения. Буквы предлагаемого алфавита стенографии также можно систематизировать согласно этому математическому идеалу красоты, и в результате они оказываются каллиграфией[58]. Но ведь речь идет о скоростном письме, которое, в отличие от имеющихся систем стенографии, не пользуется элизией и другими приемами сокращения, но обеспечивает полную запись информации со скоростью речи. Решение этой задачи состоит, по Линцбаху, в органическом аналогизировании письма и речи: если в процессе говорения задействованы многие органы (легкие, нёбо, губы, язык, голосовые связки, зубы, гортань и т. д.), то и в процессе письма нельзя ограничиваться только одним пальцем или небольшим их количеством. В обычных же графических системах записи «пишущий должен работать, в сущности, лишь одним указательным пальцем, ибо все другие пальцы служат только для держания пера. Он должен работать здесь к тому же только кончиком этого пальца, царапая отдельные буквы пером, являющимся как бы подобием ногтя»[59]. Для реформирования этой редукционистской модели нотации следует в процессе письма активировать все пальцы и создать десятипальцевую систему письма и шрифта, которую Линцбах называет «многопалое письмо» (см. ил. 3 и 4). Если сконструировать пишущую машинку с десятью клавишами, которые соответствовали бы не буквам, а различным органам речи и формам их артикуляции, то появился бы инструмент, позволяющий сделать процессы говорения и записи симультанными. По клавишам такой машинки пальцы двигались бы «как конечности при беге или скачке»[60].

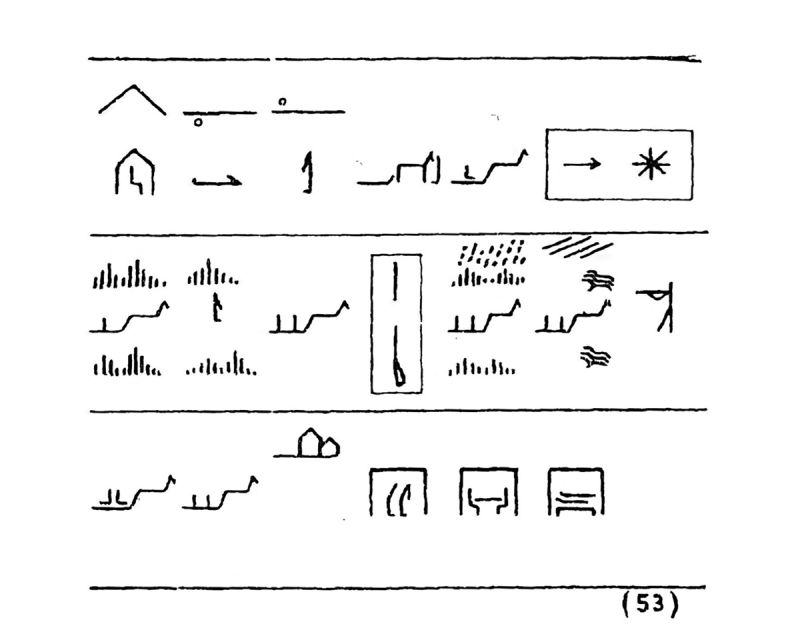

Ил. 3 и 4. Яков Линцбах. Многопалое письмо

Наряду с этой моделью стенографии Линцбах описал и вторую систему нотации, которая предполагает перенос на бумагу жестовых движений:

Но если мы в настоящее время редко прибегаем к языку жестов, как к таковому, то зато все чаще и чаще пользуемся языком рисунка. Нетрудно усмотреть, что последний, по существу своему, есть не что иное, как все тот же язык жестов, только более совершенный технически. Движения изображающей руки проводятся здесь не по воздуху, где они, подобно звукам устной речи, немедленно исчезают, а по некоторой твердой поверхности, создавая здесь так же, как при письме, надолго остающиеся следы. Мы рисуем преимущественно одними пальцами и с таким расчетом, чтобы движения, которыя нужно зафиксировать, совпадали с плоскостью бумаги. Вследствие этого третье измерение представляется здесь условно, в виде перспективы[61].

Ил. 5–8. Схема последовательности движений

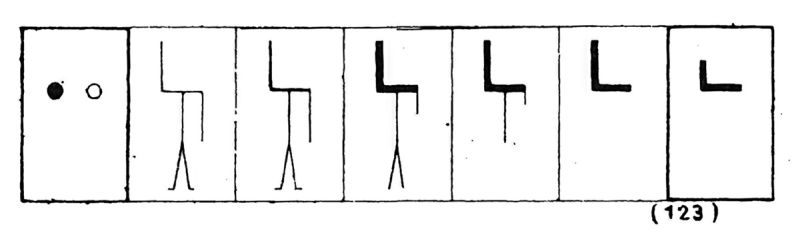

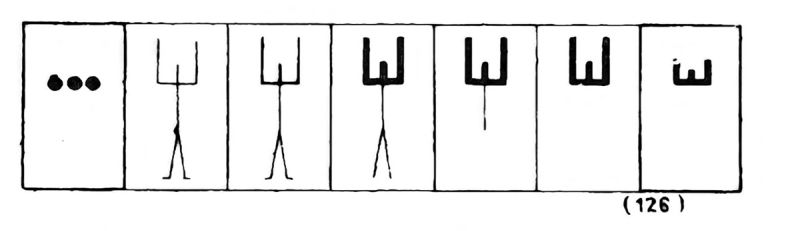

Фигуры этого «ручного языка» связываются между собой в кинематографическую последовательность, в которой любой ход движений и любые изменения состояния одновременно и представимы, и отображаемы (см. ил. 5).

Производя детальные расчеты, Линцбах доказывает, что эта форма изложения не будет ни более затратной, ни более трудной, нежели обычное вербальное описание. Так, например, для передачи на письме сцены, в которой человек поднял руку и согнул ее, потребуется записать последовательность слов, а для осуществления этой записи нужно будет 9 × 16 = 144 раза приложить перо к бумаге, в то время как кинематографическое черчение этого же процесса потребует проведения 7 × 8 = 56 линий, причем их число можно уменьшить, если просто указать начальную и конечную позиции последовательности движений, возможно с помощью связывающей срединной фигуры или же посредством интеграции метонимических элементов движения (см. ил. 6–8).

Теория языка Линцбаха основывается, как и его модель письма, на установке, согласно которой язык следует визуализировать как чертеж, диаграмму или изображение, чтобы в полученных схемах схватить его целиком и сразу. В то время как обычные системы оперируют разделенными единицами, числами, буквами или иными символами, то есть организованы арифметически, системы, основанные на жестах, обладают плотностью изобразительной формы и способны через линии, поверхности и объемы создавать «непрерывное изложение». И суть этого изложения, кажущаяся иероглифической, раскрывается непосредственно из восприятия этой жестовой системы (см. ил. 9).

Ил. 9. Схема Линцбаха показывает маршрут человека, живущего в избе под горою. Рано утром на восходе солнца он запрягает в сани лошадь и едет в город. Через некоторое время дорога уходит в лес. Там он нагоняет охотника и тоже сажает его к себе в сани. Внезапно начинается сильный снег, путники теряют дорогу, за ними гонятся волки. Путники отстреливаются, и волки отстают. Наконец они добираются до жилья, ужинают и остаются ночевать, хотя метель к тому времени уже прекратилась. Флоренский иронизирует по поводу этого примера, приводя его в качестве доказательства того, что искусственный язык Линцбаха годится лишь для «простейших расказцев»

Амбициозный проект Линцбаха, предполагающий построение системы письма, в которой были бы совместимы символические схемы совершенно разных форм искусства, соответствует необходимым условиям нотаций, которые выдвинул Нельсон Гудман, но и выходит за их пределы. Согласно Гудману, нотации должны быть синтаксически вычленяемыми, обладать конечной дифференциацией и быть семантически однозначными[62]. Эти критерии выполняются и в модели Линцбаха. Отличие состоит, во-первых, в том, что Гудман исходит из системы нотаций, разделенных по принадлежности к различным искусствам, в то время как Линцбах работает с концептом всеобщей нотации, чьи принципы обеспечивают не только кодирование, но и транскодирование. Во-вторых, Линцбах добавляет к минимальным условиям нотационных систем элемент наглядности. Ее он находит в жестовом языке, восходящем, в свою очередь, к «первобытному языку», который, по Линцбаху, прежде всего базировался на жестах и мимике и в меньшей степени на звуках:

Всеобщая понятность мимики и жестов, в особенности последних, сводится к изобразительности их. Показывая что-нибудь жестом, мы более или менее искусно описываем соответствующий предмет, представляем его форму, его величину, его положение, движение и т. д. Каждое положение руки, каждое движение ее здесь что-нибудь изображает, и изображает не условно, а непосредственно так, как соответствующий предмет дан нам в своей действительности[63].

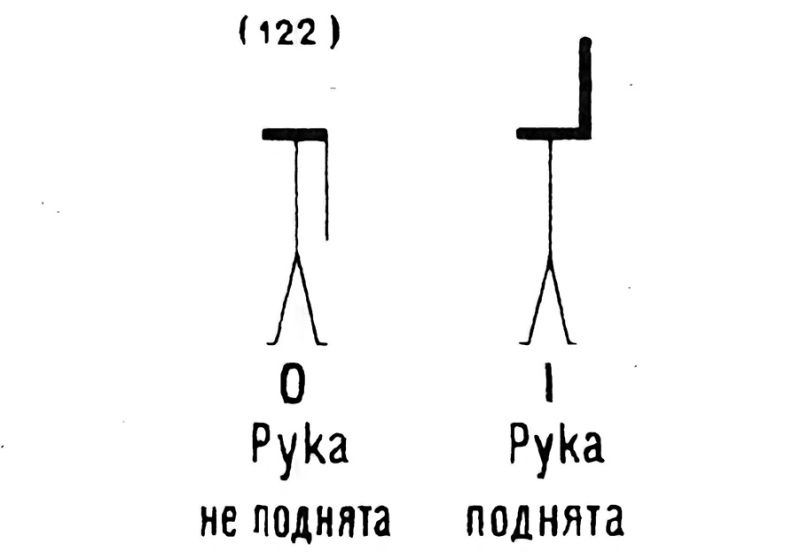

Категории изобразительности, понятности и непосредственности – наиболее устойчивые в дискурсе о жестах. Это тесное взаимодействие изображения и обозначения в жесте навело Вундта немногими годами ранее на мысль о необходимости различать две формы жеста: индексальное указание (на присутствующие предметы) и иконическое изображение (отсутствующих объектов рисунком в воздухе)[64]. Линцбах, в свою очередь, повышает способность изображающего жеста и приписывает ему силу производить впечатление реального присутствия предмета. Он соединяет очевидность изображения с присутствием индекса. Этот эффект достигается комбинацией подхода Линцбаха с алфавитом жестов ритмической гимнастики Эмиля Жак-Далькроза, весьма популярной в 1910-е годы. Метод Далькроза был направлен прежде всего на то, чтобы согласовать ритм звуков с ритмом движений тела – сделать «музыкальные ритмы… видимыми в динамической игре мускулов»[65]. Для Линцбаха этот подход обещал возможность реализовать «пластическое воплощение» музыки посредством перевода звуковой окраски в телесные формы, мелодий в последовательность движений и силы звуков в игру мускулов. Не углубляясь в концепцию Далькроза о «приведенной в движение пластике» «мускульного чувства»[66] и не заимствуя его теорию о многообразии «чувственного воплощения» музыки, Линцбах сокращает репертуар движений тела до двух элементарных жестов: рука поднята и рука опущена (см. ил. 10, а также ил. 5).

Ил. 10

Из этих двух основных жестов можно строить все более сложные позы, которые, согласно формулировке Линцбаха, «все… очень изящны, а главное – вполне естественны», и именно посредством этого критерия «они будут существенно отличаться от движений, применяемых в системе ритмической гимнастики Ж. Далькроза»[67]. Они не только соединяют природу и искусство. Будучи аналитической типологией жестов, они прежде всего позволяют точно транспонировать музыкальный код в «пластическое выражение языкового знака», достигающее большего, чем система Далькроза. Оно рождает впечатление musica muta: «Вместо этой ритмической гимнастики, представляющей собой лишь некоторое частичное, сокращенное описание музыки, мы будем иметь здесь полное пластическое изображение ее, – то, что можно было бы назвать музыкой для глухих»[68]. Если отвлечься от того, что модель Жак-Далькроза понимается Линцбахом как искажение его собственной, становится ясно, на что претендует Линцбах: получить на основе жестов руки систему знаков, которая была бы одновременно тотальна и оптоцентрична. Здесь должно схватываться все – глазами и посредством рук.

В идеях Линцбаха, забытых историей медиа и историей языка, Юрий Цивьян видит теорию современной кибернетики и устройства мультимедийных интерфейсов avant la lettre[69]. Линцбах – провидец искусственного многофункционального языка – создавал свою систему знаков не как упрощенный, аналоговый скелет языка естественного, но как семиотическую систему, которая может передать одно и то же высказывание различными способами. Не в последнюю очередь именно благодаря этому универсальному принципу переводимости Линцбаха и относят к числу основателей семиотики. Параллели с «Курсом общей лингвистики» (1916), который был опубликован учениками Соссюра, несомненны. Это касается, например, утверждения Линцбаха о произвольности знака: «Слова здесь сами по себе не выражают ничего, а являются лишь условными знаками, значение которых должно быть известно»[70]. Как и Соссюр, он использует шахматы для пояснения парадигматического и синтагматического отношения знаков: