полная версия

полная версияКировская весна. Флот 1941

Канонерские лодки: 24 шт. (по 6 на каждый из 4 флотов)

Минные заградители: 24 шт. (по 6 на каждый из 4 флотов)

Сторожевые корабли: 48 шт. (по 12 на каждый из 4 флотов)

Торпедные катера: 120 шт. (48 на ТОФ, по 24 на БФ, СФ, ЧФ)

Бронекатера: 96 шт. (по 24 на каждый из 4 флотов)

Катера-охотники: 96 шт. (по 24 на каждый из 4 флотов)

Сторожевые катера: 48 шт. (по 12 на каждый из 4 флотов)

Мониторы: 24 шт. (по 6 на каждый из 4 флотов)

Всего боевых плавсредств: 759 шт.

Закладка кораблей

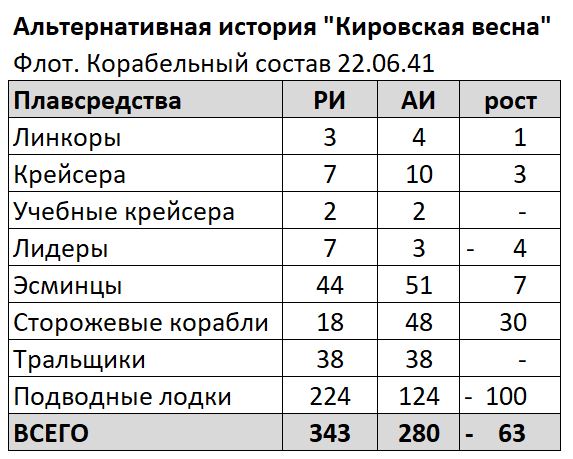

Оставив вне поля нашего внимания катера и речные мониторы, дадим далее несколько таблиц, показывающих отличие кораблестроительной программы в альтернативной истории «Кировская весна» от нашей реальности.

Вначале опишем закладку кораблей в период с 1931 года (точка бифуркации) по 1941 год.

Итак, здесь отсутствуют линкоры и линейные крейсера «большого флота» (минус 6).

Вместо 6 крейсеров типа Киров с 180-мм артиллерией в 1935-1937 годах заложены 4 крейсера типа Зара (минус 2) и потом вместо 7 крейсеров типа Чапаев заложены 4 крейсера этого типа в 1939 году (минус 3). Всего по крейсерам минус 5.

Вместо двух серий лидеров заложена только первая серия из трёх 3 лидеров по проекту 1 (минус 4).

Вместо 84 эсминцев заложены только 39, из них 31 эсминец по проекту 7 и затем 8 эсминцев по проекту 30.

Никаких изменений с тральщиками типа Фугас не происходит, но 20 тральщиков типа Владимир Полухин не закладываются (минус 20).

В период до 1938 года заложено на 24 единиц больше сторожевых кораблей типа Ураган, и не закладываются в 1939-1941 годах 14 единиц СКР типа Ястреб (плюс 16).

Заложено на 133 единицы меньше подводных лодок (минус 133)

Итого снижение числа заложенных плавсредств составляет 197 единиц (42%).

Ввод в строй кораблей

Опишем ввод в строй кораблей в период с 1931 года (точка бифуркации) по 1941 год.

Как видно, ввод в строй одного линкора Михаил Фрунзе весной 1941 года увеличил число линкоров в строю на 33%.

Ещё у СССР стало на три крейсера больше – это результат того, что вооружение испанскому правительству не подарили, как это было в нашей реальности, а обменяли на корабли. Тихоокеанский флот именно тогда, когда это казалось особенно остро нужно (в 1939 году), получил три испанских крейсера и четыре эсминца.

Поскольку не закладывали вторую серию из трёх лидеров, а также не покупали «голубой крейсер» Ташкент, число введенных в строй лидеров закономерно снизилось на 4.

На 10 единиц снизилось число введенных в строй эсминцев (за счёт отказа от проекта 45 и уменьшения серии эсминцев проекта 7).

Сторожевых кораблей больше на 30, и все они типа Ураган.

Подводных лодок меньше на 109 единиц.

Сравнение кораблестроительных программ

Таким образом, всего в реальной истории до 1941 года было заложено 542 боевых кораблей и подводных лодок суммарным водоизмещением 969 тысяч тонн.

В альтернативной истории до 1941 года было заложено 351 боевых кораблей и подводных лодок суммарным водоизмещением 448 тысяч тонн.

Можно, таким образом, заключить, что затраты на кораблестроительную программу в альтернативной реальности «Кировская весна» в сравнении с нашей реальностью, с учетом снижения затрат на строительство новых судостроительных заводов и снижения затрат на НИОКР по теме Большого флота снизились не менее чем в два раза.

Боевой состав ВМС РККА 22.06.1941

В межвоенный период в результате навигационных аварий погиб эсминец Решительный (1938), подводные лодки ТОФ Щ-103 (1936 год), СФ Щ-312/Щ-424 (1939 год); СФ Д-1 (1940 год).

В реальной истории ещё погибла на финской мине подводная лодка КБФ С-2 (1940).

С учётом потерь, корабельный состав на 22.06.1941 года в реальной истории (РИ) и в альтернативной истории (АИ) описан в таблице:

Таким образом, несмотря на отсутствие интереса к «Большому морскому и океанскому флоту», в альтернативной истории «Кировская весна» в составе ВМС РККА больше на 1 линкор (Михаил Фрунзе в варианте броненосец береговой обороны) и больше на 3 крейсера (полученные от правительства республиканской Испании в обмен на поставленное в Испанию сухопутное вооружение).

Лидеров эсминцев на 4 меньше, но в итоге стало на 33 единицы больше лёгких сил (если сложить лидеры эсминцев, эсминцы и сторожевые корабли).

Число тральщиков не изменилось.

Заметно (на 100 единиц) меньше подводных лодок.

Общее число плавсредств в строю снизилось с 343 до 280 (на 18%).

Значительно (примерно в три раза) сократились затраты на строительство и оснащение судостроительных заводов, а также иные затраты на безрезультатную попытку построить «Большой морской и океанский флот».

Боевой состав по типам и по проектам кораблей по флотам представлен в таблице:

Боевые корабли по флотам

С учетом того, что по мобилизации буксирные, рыболовецкие и иные суда частично были мобилизованы в тральщики, далее указано число боевых кораблей кроме тральщиков, канонерских лодок, минных заградителей и т.п.

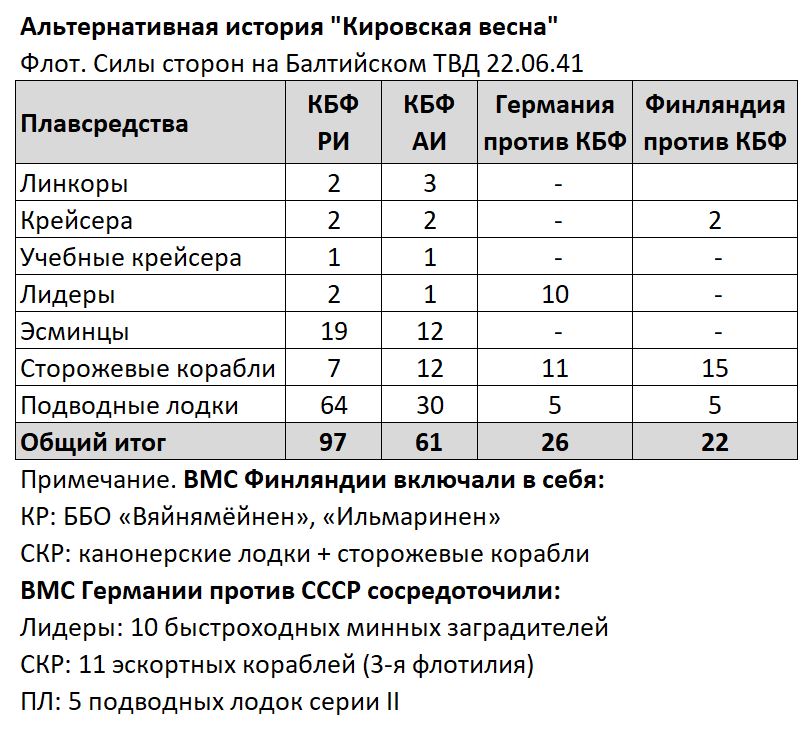

Силы сторон на Балтийском ТВД

ВМС Германии к началу Великой Отечественной войны

4 февраля 1941 г. на совещании у Гитлера при рассмотрении плана «Барбаросса» … Предлагалось выделить двадцать восемь торпедных катеров, пять подводных лодок, десять минных заградителей, три флотилии тральщиков специальной постройки, семь флотилий переоборудованных тральщиков и сторожевиков, три прорывателя магнитных минных заграждений и два тральщика с мотоботами на борту.

Положение ВМФ Германии в июне 1941 г. было не из лучших. Буквально месяц назад потоплен линкор «Bismarck». Однотипный с ним «Тирпиц» еще не закончил курса боевой подготовки после вступления в строй и являлся не боеготовым. Линкоры «Scharnhorst» и «Gneisenau» вместе с тяжелым крейсером «Prinz Eugen» блокированы в Бресте. Тяжелые крейсера «Lutzow», «Admiral Scheer» и «Admiral Hipper» находились в ремонте: первый – после попадания торпеды, а «адмиралы» – после рейдерства. Все четыре легких крейсера, «Emden», «Кeln», «Leipzig» и «Nurnberg», являлись учебными, то есть большая часть их экипажа состояла из новобранцев, а потому корабли фактически были не боеготовы. Из имеющихся тринадцати эсминцев пять ушли на Север для действий против советского Северного флота, пять несли службу во Франции и на Северном море и только три находились на Балтике, где, в основном, обеспечивали боевую подготовку вновь вступающих в строй подлодок.

Что касается германских подводных сил, то их полностью задействовали на британских коммуникациях и вопрос о перенацеливании на Балтику даже не поднимался. Для действий против КБФ выделялись пять учебных малюток IID серии. В отличие от учебных крейсеров они имели полноценные экипажи, фактически состоявшие из инструкторов, то есть эти корабли являлись вполне боеготовыми. Имеемые в наличие два десятка миноносцев с трудом справлялись с эскортными задачами в Атлантике. Таким образом, можно сказать, что выделенные силы для боевых действий на Балтике – это, собственно, все, чем располагал германский флот к июню 1941 г.

{124}

***

По другим данным:

Главным противником Балтийского флота оказались не вражеские надводные корабли, а самолёты люфтваффе, прочно захватившие господство в воздухе, и немецкие сухопутные войска, шаг за шагом занимавшие морские базы.

Проанализировав опыт Первой мировой войны, командование кригсмарине сосредоточило на Балтике основную часть своих минных сил.

К июню 1941 года здесь находилось 10 больших быстроходных минных заградителей водоизмещением 2000–3000 т со скоростью хода 17–20 узлов; самый крупный из них, «Пройссен», имел вместимость 5504 брт.

Кроме того, в подчинении флотских структур, выделенных для действий на Востоке (штаб командующего крейсерами адмирала Шмундта и штаб начальника миноносцев контр-адмирала Бютова), находились: часть 22-й флотилии подлодок – 5 субмарин, пять флотилий торпедных катеров (1-я, 2-я, 3-я, 5-я и 6-я) – 30 катеров и 4 плавбазы, 5-я флотилия быстроходных тральщиков специальной постройки – 6 кораблей типа М-35, четыре флотилии вспомогательных тральщиков из мобилизованных судов (15-я, 17-я, 18-я и 31-я) – в общей сложности 28 кораблей, 5-я флотилия моторных тральщиков – 10 «раумботов». Кроме того, имелись 11-я флотилия охотников за подлодками (8 единиц) и 3-я флотилия эскортных кораблей (11 единиц).

{126}

***

ВМС Финляндии к началу Великой Отечественной войны

Военно-морские силы Финляндии в первой половине июня 1941 года привели в боевую готовность и в соответствии с поставленными задачами разделили на две группировки.

В группировку А (шхерный флот) вошли: броненосная флотилия (два броненосца береговой обороны); охранная флотилия, состоявшая из: 1-й полуфлотилии канонерских лодок (четыре единицы) и 2-й полуфлотилии сторожевых катеров (6 единиц); минная флотилия (шесть надводных заградителей); флотилия тральщиков в составе: 1-й и 2-й полуфлотилий (7 и 8 единиц). В шхерный флот также включался конвойный отряд, в который входили: конвойная флотилия сторожевых катеров (5 единиц), 1-я и 2-я флотилии ледоколов (по четыре вооруженных ледокола) и подвижная база снабжения (три плавучие базы и семь других судов).

В группировку Б (отдельный отряд флота) вошли: 1-я полуфлотилия торпедных катеров (5 единиц), 2-я полуфлотилия сторожевых катеров (5 единиц); флотилия подводных лодок (5 единиц); группа надводных минных заградителей (2 единицы); группа тральщиков (10 единиц); группа минных катеров (4 единиц); группа сторожевых катеров (4 единицы); группа кораблей связи (2 единицы) и две плавучие базы.

/Примечание Автора: финские броненосцы береговой обороны имели водоизмещение 4000 тонн, скорость 15 узлов, бронирование включало пояс толщиной 51 мм, а также бронирование башен (102 мм), рубки и палубы; вооружение включало 2х2х254-мм, 4х2х105-мм, 4х1х40-мм, 2х1х20-мм, и таким образом, условно соответствовали крейсеру. Канонерские лодки имели водоизмещение 406 тонн, скорость 15 узлов, вооружение 2х1х102мм + 1х1х40мм и таким образом условно соответствовали сторожевому кораблю/

{124}

***

По другим данным Корабельный состав ВМС Финляндии к началу Великой Отечественной войны:

Броненосцы береговой обороны – 2 (VeinaTnoinen, llmarinen).

Минные заградители – 8 (Louhi, Ruotsinsalmi, Riilahti, Pommi, Baltic, Frei, Poseidon, Suomi).

Канонерские лодки – 4 (Homeenmaa, Uusimaa, Karjala, Turunmaa).

Подводные лодки – 5 (Vetehinen, Iku Turso, Vesehiisi, Vesikko, Saukko).

Сторожевые корабли – 11.

Сторожевые и торпедные катера – 20.

Тральщики -14.

{125}

Таким образом, корабельный состав Краснознамённого Балтийского флота в альтернативной реальности «Кировская весна» по основным типам боевых кораблей на 36 единиц меньше, чем в реальной истории.

При этом силы и средства КБФ значительно превосходят объединённые силы и средства Германии и Финляндии на данном ТВД.

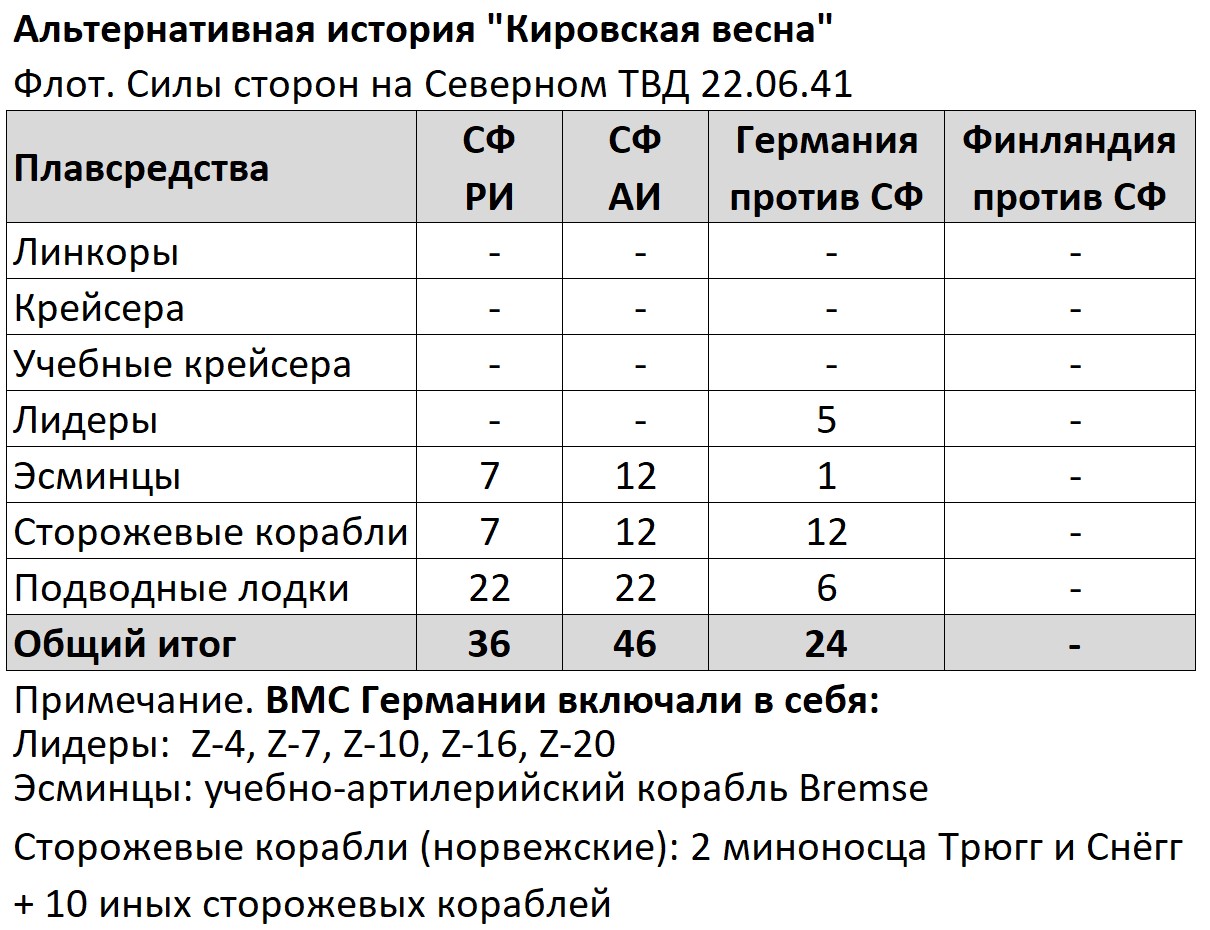

Силы сторон на Северном ТВД

В портах Норвегии были сосредоточены немецкие военно-морские силы (5 эскадренных миноносцев, 6 подводных лодок и другие корабли), а в Финском заливе – финские ВМС (до 60 кораблей). {128}

***

К началу войны гитлеровцы располагали против Северного флота 6-й флотилией новейших эскадренных миноносцев, состоявшей из пяти кораблей типа «Редер», тремя норвежскими миноносцами типа «Стег», норвежским минным заградителем типа «Гломан и Лауген», вспомогательным крейсером «Бремзе» (около десяти тысяч тонн водоизмещением), шестью подводными лодками дальнего действия типа «U-67», десятью норвежскими сторожевыми кораблями различных типов, десятью – пятнадцатью тральщиками, десятью сторожевыми катерами типа быстроходных морских охотников, а также вспомогательными судами, то есть имели в строю до пятидесяти боевых единиц – целый флот с подходящими базами, расположенными в удобных местах Варангер-фиорда (Киркенес, Варде и Вадсе) в непосредственной близости к нашим коммуникациям.

{129}

***

Примечание Автора. Здесь глубокоуважаемый А.Г. Головко ошибся.

Во-первых, учебно-артиллерийский корабль «Бремзе» имел стандартное водоизмещение 1435 и полное водоизмещение 1870 т. Основные размерения 103,62 / 9,5 / 2,5-3,8 м, скорость 29 узлов, вооружение 4х1х127-мм, 4х1х20-мм. Как видно, это эсминец без торпед. Название типа («учебно-артиллерийский корабль») относится к 1931 году, когда Германия прилагала усилия к тому, чтобы избежать обвинения в нарушении требований Версальского мирного договора.

Во-вторых, из числа трёх норвежских миноносцев типа «Стег» стандартным водоизмещением 220 тонн один (Стегг) был в 1940 потоплен кораблем «Бремзе», и немцы ввели в строй только 2 таких корабля (Трюгг и Снёгг).

В третьих, что касается эскадренных миноносцев типа Редер, то пять эсминцев 6-й флотилии включали в себя четыре эсминца типа 1934 (Z-4 «Рихард Байцен», Z-7 «Герман Шёман», Z-10 «Ганс Лоди», Z-16 «Фридрих Экольдт») и один эсминец типа 1936 (Z-20 «Карл Гальстер»).

ТТХ германского эсминца Z-4 «Рихард Байцен»: Водоизмещение стандартное 2232 тонн, скорость 38 узлов, вооружение 5х1х127-мм, 2х2х37-мм, 6х1х20-мм, 2х4х533-мм ТА.

Таким образом, ТТХ германских эсминцев ближе к лидеру Ленинград, чем к эсминцу проекта 7 и тем более к эсминцу типа Новик. Так что при корректном сопоставлении сил сторон отнесём их к лидерам эсминцев.

Таким образом, корабельный состав Северного флота в альтернативной реальности «Кировская весна» по основным типам боевых кораблей на 10 единиц больше, чем в реальной истории.

При этом силы и средства СФ значительно превосходят объединённые силы и средства Германии и Финляндии на данном ТВД.

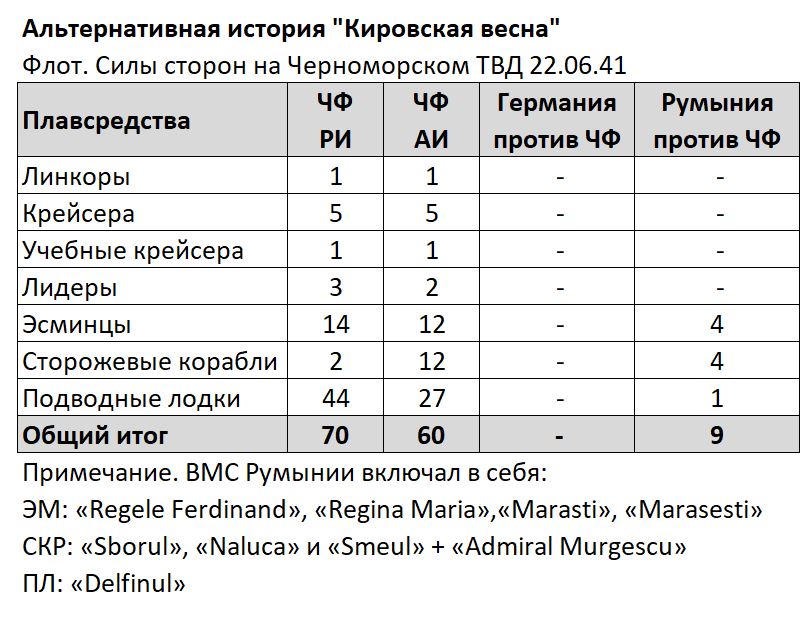

Силы сторон на Черноморском ТВД

Главным противником советского Черноморского флота с первых дней стали военно-морские силы Румынии. К середине 1941 г. они насчитывали 35 кораблей и судов, объединенных в две дивизии – морскую и речную.

Самыми крупными и современными румынскими кораблями являлись два эскадренных миноносца «Regele Ferdinand» и «Regina Maria». К началу Великой Отечественной войны они мало уступали советским лидерам и эсминцам.

Еще два эскадренных миноносца, «Marasti» и «Marasesti», также итальянской постройки, относились к эпохе Первой мировой войны. В 1926–1927 гг. корабли прошли капитальный ремонт и к середине 1941 г. являлись уже морально устаревшими, но вполне отвечавшими черноморским условиям. Во всяком случае, они явно превосходили советских «однокашников» типа «Новик».

К июню 1941 г. Румыния имела всего одну подводную лодку «Delfinul», построенную в 1931 г. в Италии. Она приблизительно соответствовала своим советским одногодкам типа «Щ».

В составе румынского флота было много кораблей, построенных еще на верфях Австро-Венгерской империи. В частности, такими были все три миноносца серии «250-тонного» типа «Sborul», «Naluca» и «Smeul». К тому времени они уже морально и физически устарели, но все равно были вполне пригодны для применения на Черном море в качестве сторожевых кораблей.

Также к австро-венгерскому наследию относились все семь речных мониторов. Несмотря на свой почтенный возраст, они явно превосходили по огневой мощи корабли советской Дунайской флотилии.

В 1920 г. Румыния приобрела во Франции пять мореходных канонерских лодок, правда, одну из них – целенаправленно на запчасти для остальных. Оставшиеся четыре – «Capitan Dumitrescu С», «Locotenent-commandor Stihi Eugen», «Sublocotenent Ghiculescu» и «Locotenent Lepri Remus» – дожили до Второй мировой войны, но последняя погибла еще 11 января 1941 г., подорвавшись на собственном минном заграждении у Сулины. При водоизмещении 430 т лодки имели по два дизеля в 450 л.с., которые обеспечивали им ход до 12 узлов. Уже в ходе войны их вооружение заменили и оно составило по одному 88-мм орудию, 37-мм и 20-мм зенитному автомату. Таким образом, эти канонерки были явно слабее не только советских сторожевиков типа «Ураган», но и тральщиков типа «Фугас».

Перед самой войной, в 1940 году, вступили в строй минный заградитель своей постройки «Admiral Murgescu» /Примечание Автора – «Admiral Murgescu» с водоизмещением 812 тонн, скоростью 16 узлов и вооружением 2х1х102-мм + 2х1х37-мм + 1х1х20-мм, по своим боевым возможностям был достаточно близок к СКР типа «Ураган»/

Боевые катера в середине 1941 г. были представлены тремя торпедными и тринадцатью сторожевыми катерами Дунайской речной дивизии. Также в состав речной дивизии входили три плавучие батареи типа «Bistrita» (100 т) – постройки 1888 г. и вооруженные всего одним 57-мм орудием.

***

ВМС Германии

Нейтралитет Турции в годы Второй мировой войны исключал проход в Черное море боевых кораблей воюющих государств. За время войны проводок через Черноморские проливы боевых кораблей специальной постройки обеих противоборствующих сторон не было. Это предопределило довольно компактную и стабильную группировку германских ВМС на театре.

Наиболее крупными германскими кораблями на театре стали подводные лодки. Их переброска осуществлялась комбинированным способом: сначала на автомобильных трейлерах, затем на буксире по Дунаю. Из-за указанных сложностей успеть к штурму Севастополя они не смогли. Всего на Черное море в 1942–1943 годах прибыло шесть подводных лодок. С ноября 1942 года они достаточно интенсивно действовали на советских коммуникациях у кавказских берегов, и к моменту окончания боевых действий представляли единственную им угрозу. В ходе решения боевых задач потерь у подлодок не было. Лишь 20 августа 1944 года U-9 погибла во время налета советской авиации на Констанцу.

Кроме 6 подводных лодок, на Черноморском ТВД германские ВМС с 1942 года развернули строительство из местных материалов достаточного для решения поставленных перед ними задач москитного флота (торпедные катера, самоходные десантные баржи и прочие маломерные суда различного назначения).

Военно-морские силы Италии на Черном море

В ходе Второй мировой войны итальянцы весной 1942 года перебросили на Черное море шесть сверхмалых подводных лодок типа СВ и с мая по октябрь 1942 года десять торпедных катеров типа 500.

{127}

Таким образом, корабельный состав Черноморского флота в альтернативной реальности «Кировская весна» по основным типам боевых кораблей на 10 единиц меньше, чем в реальной истории.

При этом силы и средства ЧФ значительно превосходят объединённые силы и средства Германии и Румынии на данном ТВД.

Силы сторон на Дальневосточном ТВД

Вашингтонское соглашение, действовавшее с 1922 по 1936 год, установило для флотов Америки, Англии и Японии отношение 5 : 5 : 3. После 1936 года, а частично и несколько раньше, Япония энергично вооружалась {77}

Таким образом, корабельный состав Тихоокеанского флота в альтернативной реальности «Кировская весна» по основным типам боевых кораблей на 29 единиц меньше, чем в реальной истории. Однако, из анализа числа кораблей по отдельным боевым классам видно, что наличие 3 испанских крейсеров, 15 эсминцев и 12 сторожевых кораблей не только компенсируют снижение числа подводных лодок с 89 до 45, но и делают советский ТОФ заметно сильнее, чем он был в реальной истории.

При этом силы и средства ТОФ значительно уступают силам и средствам Японии на данном ТВД.

Выводы

Как видно из вышеуказанных таблиц, в реальной истории силы и средства ВМФ СССР по состоянию на 22.06.1941г. превосходили силы и средства флотов наших врагов на Балтийском, Черноморском и Северном театрах военных действий. Численное превосходство ВМС РККА сохраняется и в альтернативной реальности «Кировская весна», но реализуется несколько иначе.

В нашей реальности в ходе реализации мечты И.В. Сталина о «Большом морском и океанском флоте» СССР фактически построил перед Великой Отечественной войной «флот береговой обороны», самыми характерными представителями которого явились три прибрежных линкора типа «Севастополь», четыре тяжелых крейсера типа Киров с девятью 180-мм орудиями главного калибра и дальностью плавания 3000 морских миль и рекордно большое число тихоходных подводных лодок типов Щука и Малютка с дальностью плавания около 4000 морских миль и 45-мм орудиями главного калибра.

Не менее интересно, что в альтернативной реальности «Кировская весна» в ходе строительства «флота береговой обороны с финансированием по остаточному принципу» СССР за примерно вдвое меньшие деньги получил вполне сбалансированный флот, в котором, кроме трёх с половиной линкоров (считая Михаил Фрунзе за половину линкора), имелось четыре прекрасно забронированных тяжелых крейсера типа Зара с двенадцатью 180-мм орудиями главного калибра и с дальностью плавания в 5000 морских миль (по некоторым оценкам, лучших в мире) и два неплохих легких крейсера типа «Principe Alfonso» с дальностью плавания в 5000 морских миль, а также достаточно многочисленный флот эсминцев, сторожевых кораблей и подводных лодок на каждом театре военных действий.

При этом значительное снижение суммарной численности заложенных в СССР кораблей и подводных лодок в сравнении с нашей реальностью не только не снизило способность СССР оказывать сопротивление агрессии Германии и ее союзников, но, напротив, заметно усилило эту способность.

Как известно, наиболее востребованными в годы Великой Отечественной войны боевыми единицами оказались тральщики и сторожевые корабли, остро необходимые для сопровождения многочисленных конвоев в ходе повседневной боевой службы. Именно этих кораблей, без особой шумихи произведенных в тридцатых годах, как раз и не хватало в составе ВМФ СССР. Именно их в альтернативной реальности построено больше.

Боевая эффективность же советских подводных лодок вообще, а особенно самых массовых подводных лодок типов Щука и Малютка, оказалась по ряду причин совершенно неудовлетворительной. Впрочем, не исключено, что одно только их наличие как в некотором роде подвижных подводных торпедных аппаратов на защите советских военно-морских баз отвратило и реальных, и потенциальных противников СССР от атаки военно-морских баз с моря. Но этой цели вполне было возможно добиться значительно меньшими затратами.

И все же наиболее существенным фактором, способствующим усилению боеспособности советского военно-морского флота в альтернативной реальности «Кировская весна» в сравнении с нашей реальностью, является не столько иной корабельный и самолётный состав ВМС РККА, сколько то, что в связи с отсутствием на флоте репрессий 1937-1938 годов военно-морскими силами в целом, а также флотами, флотилиями, соединениями кораблей и подводных лодок руководит иной высший и старший командный состав. Эти военачальники по своему опыту в командовании крупными флотскими соединениями и по своей оперативно-тактической подготовке на 1941 год существенно превосходят тех лиц, которые в силу сложившихся обстоятельств оказались назначены на данные должности в нашей реальности.

Определяющим фактором роста боеспособности ВМС РККА СССР автору представляется замена наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова на командующего ВМС И.К. Кожанова, Первого заместителя-Начальника главного морского штаба И.С. Исакова на первого заместителя П.И. Смирнова-Светловского и начальника главного морского штаба Я.И. Озолина, Командующего СФ А.Г. Головко на К.И. Душенова, Командующего КБФ В.Ф. Трибуца на Г.П. Киреева и Командующего ЧФ Ф.С. Октябрьского на М.В. Викторова.

При этом автор ни в коем случае не ставит под сомнение любовь к Родине, героизм, иные высокие моральные качества всех военнослужащих ВМФ СССР, которые приняли участие в Великой Отечественной войне в нашей истории. Но в альтернативной истории у руля советского флота автором поставлены иные военачальники, те, которые стояли у истоков его создания. Справедливость требует дать возможность и им, хотя бы только и на полях литературного произведения, внести свой личный вклад в победу над гитлеровской Германией и ее союзниками в Великой Отечественной войне.