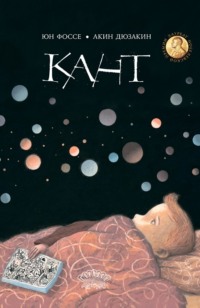

Полная версия

Другое имя. Септология I-II

Браге, милок, говорит Асле

Милок, милок Браге, говорит он

и дрожащей рукой Асле гладит шерстку Браге, треплет его по шерстке и думает, как ему только в голову пришло, что надо пойти в море, ведь кто же тогда позаботится о собаке? неужто я впрямь готов бросить собаку, думает Асле и дрожит уже меньше, но все равно дрожит, всем телом дрожит, ох нет, думаю я, не хочу я больше думать об Асле, не хочу видеть перед собой ни его самого, ни длинные его седые волосы, ни седую щетину, не хочу больше думать о нем, смысла нет думать о нем, он же просто один из многих таких, одинокий, один из многих одиноких, просто один из многих людей искусства, художников, которых не знает, почитай, никто, кроме ближайшей родни, да кое-кого из знакомых со студенческих времен, да разве что нескольких коллег, он такой же, как любой другой художник, не больше и не меньше, один из тысяч, нет, не хочу больше думать о нем, думаю я, а немного погодя опять думаю, что все-таки надо было заглянуть к нему, одинокий ведь, опустившийся, надо было зайти и спросить, не выпить ли нам по стаканчику, и он бы мог выпить стакан пива или рюмку чего покрепче, а я – чашку кофе с молоком, потому что пиво больше не пью, вообще не пью ни пиво, ни вино, ни крепкие напитки, трезвенником стал; вот что мне надо было сделать, ведь если бы Асле тяпнул стаканчик, ему бы полегчало, он бы перестал дрожать, снова успокоился, один стаканчик – и бремя полегчало бы, не давило бы, пропустило чуточку света и воздуха, и я бы взял его с собой куда-нибудь, где другие люди, где другие тоже выпивают, сидят в компании и находят душевное утешение, вот что мне надо было сделать, не проезжать мимо, а остановиться, взять его с собой, вывести в живой мир, чтобы он ожил, но я просто проехал дальше на север, словно мне до него и дела нет, словно я хотел поскорее уехать от него, потому что невмоготу мне было, сил не было смотреть, как Асле лежит там, думаю я, вот я и проехал мимо дома в Скутевике, где он живет, будто Асле слишком тяжкое бремя, будто его боль или страдания, пожалуй, это слово точнее, вынудили меня проехать мимо, не потому, что я не хотел быть с ним, но потому… нет, не знаю, мне просто хотелось уехать, или, может, я подумал, что если заеду, то его боль, его страдания каким-то образом перейдут на меня, во всяком случае, сейчас я так оправдываю, что не заехал, не навестил его, проехал мимо… все-таки почему я его не проведал? струсил? не мог разделить его боль? не мог разделить его страдания, но что я имею в виду, думая так? это же только слова, разделить боль, разделить страдания, только слова, будто вправду возможно разделить боль, разделить страдания, думаю я и вижу, что сижу в машине, глядя на детскую площадку пониже дороги, ребятишек там нет, но на качелях сидит молодая женщина с длинными черными волосами, а на скамейке возле качелей молодой человек, у него каштановые волосы до плеч, черное пальто и шарф, дело к вечеру, уже почти свечерело, и он сидит, глядя на молодую женщину на качелях, на плече у него коричневая кожаная сумка, а молодая женщина смотрит прямо перед собой, осень, листья кое-где уже начали менять окраску, это лучшее и самое красивое время года, думаю я, и красивее всего, пожалуй, когда вечереет, когда свет начинает меняться, когда к нему примешивается толика тьмы, но еще вполне светло, и я с легкостью могу разглядеть, что иные листья уже потеряли зеленую окраску, думаю я, это мое время года, так было всегда, сколько себя помню, я всегда больше всего любил осень, думаю я и гляжу на молодого человека, который неподвижно сидит на скамейке и смотрит перед собой, будто не смотрит вообще ни на что, гляжу на молодую женщину на качелях, она тоже невидящим взглядом смотрит в пространство перед собой, и почему они сидят так неподвижно? почему не шевелятся? он сидит на скамейке, думаю я, она на качелях, оба просто сидят, а почему сидят-то? почему не разговаривают друг с другом? почему совершенно неподвижны, будто на картине? да-да, думаю я, в самом деле будто на картине, на картине, которую я могу написать, думаю я и знаю, что именно этот миг, именно эта картина, уже запечатлелись в моей памяти и никогда не исчезнут, у меня в памяти много таких картин, тысячи, и при одной мысли, при одном взгляде на что-нибудь похожее или просто ни с того ни с сего такая картина может возникнуть снова, зачастую в самое необычное время и в самом необычном месте, картина, неподвижная картина, в которой тем не менее как бы сквозит движение, кажется, будто каждая такая картина, каждая из тысяч картин, что хранятся в моей голове или уж не знаю где, что-то говорит, говорит прямо-таки явственно, только вот понять, что́ она говорит, совершенно невозможно, я, конечно, могу придумать, что картина говорит то или другое, конечно же, могу и, конечно же, придумываю, временами могу придумать, что́ говорит картина, но суть того, что она говорит, не схватываю никогда, потому что до конца понять картину невозможно, она, так сказать, словно бы не совсем от мира сего, и странно, даже удивительно, что он и она сейчас сидят будто персонажи такой вот неизъяснимой картины, которую я вижу внутренним взором, хотя вижу на самом деле: он сидит на скамейке, она – на качелях, будто не могут сдвинуться с места, будто их держит что-то незримое, вот они и сидят, кажется уже давно, сидят, будто сидели так всегда, все время, всегда, на ней юбка, лиловая юбка, которая слегка потемнела в раннем сумраке, лиловость уже отдает чернотой, а он сидит в длинном черном пальто, с коричневой сумкой через плечо, волосы у него каштановые, до плеч, и бороды на лице не видно, однако я-то не могу просто этак вот сидеть, думаю я, он и она неподвижны, и сам я тоже неподвижен, точь-в-точь как они, думаю я, но я не могу просто сидеть в машине, ведь проезжающий мимо народ станет удивляться, почему это я сижу в машине, почему не еду дальше, но мимо никто не проезжает, а если б кто и проехал, не стал бы удивляться, что я отдыхаю на съезде, скорее уж удивляться должны те двое на детской площадке, если они вообще меня заметили, но наверняка не заметили, во всяком случае, ни он, ни она на меня не смотрят, не видят, что я сижу в машине, а вокруг мало-помалу темнеет, пока что светло, но в воздухе уже витает сумрак, медленно, исподволь воздух насыщается сумраком, думаю я и все сижу, глядя на молодого человека в черном пальто, сидящего на скамейке, с коричневой кожаной сумкой через плечо, и на молодую женщину в лиловой юбке, сидящую на качелях, поскольку они так и сидят, неподвижные, будто персонажи живописной картины, да-да, но я, когда пишу картины, всегда словно бы стараюсь избавиться от тех картин, что запечатлелись в памяти, таких, как вот эта, где сидят он и она, мне хочется как бы отделаться от них, покончить с ними, я думал даже, что и художником стал оттого, что во мне слишком много картин, беда как много, они мучают меня, возникая снова и снова, являясь мне в самых разных ситуациях, и я ничего не могу поделать, разве только взяться за кисти, попытаться написать эти запечатленные во мне картины, одну за другой, и таким образом избавиться от них, но я никогда не пишу в точности то, что видел и что запечатлелось, нет, раз-другой попробовал и выяснилось, что тогда я просто пишу виденное, не более чем, просто как бы дублирую виденную картину, работа получается плохая, и от картины внутри меня, от которой пытаюсь избавиться, я не отделываюсь, стало быть, я должен писать таким образом, чтобы запечатленная во мне картина растаяла и исчезла, стала как бы незримой и забытой частицей меня, собственного моего образа, единственной картины, которой я владею и которая есть я сам, ведь я, без сомнения, владею только одним образом, одной-единственной картиной, а все прочие, в том числе и те, какие я вижу, какие запечатлеваются во мне и не забываются, чем-то схожи с тем единственным живущим во мне образом, увидеть его невозможно, но кое-что, присущее ему, я вижу, потому-то картина и запечатлевается во мне, вот как сейчас, когда, сидя в машине, я гляжу на молодого человека и на молодую женщину, как они сидят, смотрят в пространство перед собой, а не друг на друга и ничего не говорят друг другу, но кажется, будто они вместе, будто они одно, ведь его как бы невозможно видеть без нее, а ее невозможно видеть без него, ее черные волосы, его каштановые, ее длинные волосы и его волосы до плеч, их, сидящих здесь, невозможно отделить друг от друга, ну а что они не двигаются, не более примечательно, чем моя собственная неподвижность, ведь я просто спокойно сижу в машине, без какой-либо особой причины, думаю я, но почему сижу-то? а затем мне приходит в голову, что я могу спуститься к этим двоим, могу выйти из машины и просто спуститься к этим двоим на детской площадке, но ведь так нельзя? их надо оставить в покое, они сидят в таком огромном, тягучем и хрупком покое, что я не могу их беспокоить, если я спущусь к ним, то стану докукой, ведь они сидят так покойно, так умиротворенно, думаю я, но можно ли этак вот сидеть в автомобиле, будто я вообще ни на что не способен, ничего не могу, будто я слишком устал, навещая Асле в его скутевикской квартире, видя, как его бьет дрожь, и будто слишком устал после всех дел, какие переделал в Бергене, думаю я, теперь надо ехать домой, возвращаться в старый дом на Дюльгье, в милый дом, хватит уже, думаю я, глядя на молодую женщину на качелях и молодого мужчину на скамейке, а он думает, что, когда был мальчишкой, они каждый год проводили по нескольку летних недель у деда с бабкой, у маминых родителей, а дом их стоял рядом с детской площадкой, точь-в-точь такой же, как эта, маленькой детской площадкой с качелями, скамейкой и песочницей, дом был серый, каменный, не очень большой, пол в нижнем коридоре был выложен плиткой, вспоминается ему, еще там уборная была на улице, деревянная будочка за серым каменным домом, окруженная кустами, а чуть поодаль от дома находилась детская площадка, и он часто ходил туда, думает он, и ему хочется сказать об этом ей, но вряд ли ей это интересно, и они уже так давно сидят, не говоря ни слова, нет, все-таки он нарушит тишину, скажет, что в детстве временами жил в сером каменном доме возле такой вот детской площадки, думает он, нельзя же до бесконечности сидеть молчком, думает он

Когда я был маленький, говорит он

и смотрит на нее

Да, говорит она

и смотрит на него, и в ее голосе слышатся вроде как облегчение и надежда, а он все равно сидит, не говоря больше ни слова, и она спрашивает, что он хотел сказать

Когда ты был маленький? – говорит она

Да, я тогда временами жил в доме возле детской площадки, почти такой же, как эта, говорит он

А-а, говорит она

Кажется, будто детская площадка та самая, говорит он

Странно как-то, говорит он

Ведь мне кажется, будто детская площадка та самая, говорит он

Но здесь поблизости нет никакого серого каменного дома, верно? – говорит она

Да, площадка не та, конечно же, не та, говорит он

Просто так кажется? – говорит она

Да, говорит он

и оба опять умолкают, она опять смотрит в пространство перед собой, а он перед собой

Дом был маленький, серый такой каменный домишко, говорит он

а она сидит на качелях, он – на скамейке, оба не двигаются и молчат, потом она говорит, что разве он вырос не в маленькой усадьбе, в маленькой усадьбе на берегу Хорда-фьорда, в маленькой усадьбе с фруктовым садом, говорит она, и он говорит, что да, так и есть, а в маленьком каменном домишке он жил только изредка, когда они навещали маминых родителей, его деда и бабку, это они жили в каменном домишке, возле такой вот детской площадки, говорит он, ну а мне становится ясно, что я должен избавиться от этой картины, следующая работа, которую я начну, будет про этих двоих, я нарисую обоих и избавлюсь от них, напишу на фоне моего собственного внутреннего образа, тогда, если все получится, если я справлюсь, картина исчезнет, перестанет тревожить меня, оставит в покое, перестанет являться мне, а иначе, я знаю, будет снова и снова возникать в памяти, но, вероятно, я уже писал эту картину или какую-то похожую, почти в точности такую же, как та, какую вижу сейчас, но в таком случае надо написать еще раз и избавиться от нее, надо писать снова и снова и избавляться, думаю я, а сейчас пора ехать дальше, нельзя этак вот сидеть в машине и глядеть на двух людей, которые не знают, что я гляжу на них, думаю я, и меня охватывает досада, печаль, да, на меня накатывает печаль, невесть откуда, отовсюду, и кажется, будто печаль вот-вот задушит меня, будто я вдыхаю печаль и не могу ее выдохнуть, и я молитвенно складываю ладони, делаю глубокий вдох и говорю про себякирие, медленно выдыхаю и говорю элейсон, делаю глубокий вдох и говорю Христе, медленно выдыхаю и говорю элейсон[3], повторяю снова и снова, и дыхание и слова не дают мне наполниться печалью, страхом, внезапным страхом, той печалью, что от страха внезапно охватила меня и теперь властвует надо мной, заставляя почувствовать мою ничтожность, но ничтожность эта все же существует, прочная, непоколебимая, и становится заметной лишь в своем движении без движения, и я делаю глубокий вдох и говорю про себя кирие, медленно выдыхаю и говорю элейсон, дышу из сокровенной глубины своего существа, стараюсь дышать из сокровенной глубины своего существа, делаю глубокий вдох и говорю про себя Христе, медленно выдыхаю и говорю элейсон, стараюсь дышать из сокровеннейшей глубины своего существа, из того образа, который живет там и о котором я ничего сказать не могу, стараюсь дышать из своего сокровенного «я», чтобы не подпускать печаль или хотя бы держать ее в узде, не позволяя страху завладеть мной, парализовать меня, и я чувствую, что внезапная печаль, внезапный страх, накатившие на меня, уменьшаются, а я увеличиваюсь, и думаю, что порядком смешон и если бы кто увидел меня, то посмеялся бы до слез, ну как же: человек сидит в машине, припаркованной на съезде, и твердит кирие элейсон, Христе элейсон, тут волей-неволей рассмеешься, ну и пусть себе смеются, ведь это помогает! помогает! теперь я опять чувствую себя спокойнее, опять гляжу на тех двоих на детской площадке и думаю, что пора ехать домой к жене и ребенку, они ведь ждут меня, но я на пути на Дюльгью, это же дорога на Дюльгью? конечно, мне надо ехать на Дюльгью, куда же еще? и поеду я к жене и к ребенку, ну вроде как к жене и ребенку, нет, о чем это я думаю? не-ет, сейчас мне надо на Дюльгью, в старый дом, где я живу, живу один, так уж оно вышло, а потом думаю, что поеду домой к жене и ребенку, и может быть, там все и будет, как я думаю? я бы вправду охотно туда поехал? охотно поехал бы домой к жене и ребенку? Избежал бы возвращения в пустой дом, в холодный и пустой дом? избежал бы возвращения в свое одиночество? а потому думаю, что поеду домой к жене и ребенку, хоть и вернусь в пустой дом, в холодный дом, но ведь я, кажется, не погасил одну печку? и все равно хорошо вернуться домой, в мой милый старый дом, нельзя и дальше сидеть тут, в машине, на съезде, думаю я и смотрю на детскую площадку, уже изрядно стемнело, и я вижу, что молодой человек в длинном черном пальто поднялся, стал за спиной молодой женщины и берется за канаты, на которых укреплено сиденье из посеревшей деревянной доски, где сидит она, и тихонько отводит его назад

Нет, говорит она

Я не хочу качаться, говорит она

Ведь я не ребенок, говорит она

а он отпускает канаты, и она качается вперед

Перестань, говорит она

и качается назад

Перестань, перестань, кричит она

а он знай себе продолжает, ловит ее и толкает вперед, с каждым разом все сильнее, она раскачивается все быстрее, туда-сюда, и он думает, что если ей не хочется качаться, то можно просто упереться ногами в землю и затормозить, чего проще-то, она же в туфлях, но она не тормозит качели

Не хочу я качаться, говорит она

Зачем ты раскачиваешь меня, если я не хочу? – говорит она

Я тебя не просила, говорит она

Не говорила, что хочу покачаться, говорит она

Не хочу я качаться, говорит она

Ты раскачал меня, будто не имеет значения, хочу я или нет, говорит она

а он продолжает ловить ее и отталкивать и думает: зачем он это делает? зачем толкает ее с каждым разом все сильнее? каждый раз прилагает все большее усилие, и она то летит вперед, то возвращается к нему, и он опять толкает ее, туда-сюда, туда-сюда

Я не хотел тебя обидеть, говорит он

и толкает со всей силы, качели летят вперед, она кричит, юбка развевается, черные волосы реют за спиной, она кричит, кричит, чтобы он немедленно прекратил, ей совсем не нравится, он в самом деле должен прекратить, она боится, не на шутку боится, может ведь упасть с качелей, кричит она, хватит, довольно, она больше не хочет

Прекрати, кричит она

Но тебе же нравится? – говорит он

Нет, прекрати, говорит она

Нравится, говорит он

А вот и нет, говорит она

А вот и да, говорит он

а она говорит нет, вдруг она упадет, прямо на самом взлете, а он опять толкает, со всей силы, что есть мочи, и она летит прочь, черные волосы реют за спиной, когда она взлетает вверх, юбка развевается, и она кричит, какой-то жалобный крик срывается с ее губ на высшей точке, она кричит громче прежнего, а на пути вниз и назад черные волосы летят по бокам и вперед, и она кричит: нет-нет, прекрати, мне не нравится, я боюсь, прекрати, прекрати сейчас же

Нет, тебе нравится, говорит он

и когда она возвращается, он вновь толкает качели, что есть мочи толкает, и она летит вперед, вверх, но уже не кричит, начинает помогать, на самом верху сгибает колени и всем телом резко откидывается назад, и качели летят назад быстрее, а когда они отлетают дальше всего, она вытягивает ноги вперед и, когда он толкает ее в спину, как бы кидается вперед, и скорость возрастает, она летит все дальше, все выше, каждый раз все дальше вперед, все выше

Быстрей, кричит она

Толкай сильнее, кричит она

Толкай во всю силу, кричит она

и она запыхалась, голос звучит с хрипотцой, и он толкает качели что есть силы

О-о, кричит она

Вот так, давай, кричит она

Вот так, во всю силу, кричит она

а он думает, что толкнуть сильнее уже не может, на большее не способен, все силы уже выложил, начинает уставать, так он думает

Ну, давай сильнее, кричит она

и он толкает, не так сильно, но ровно, каждый раз примерно с одинаковой силой, ровно, они вошли в размеренный ритм, вверх-вниз, качели равномерно качаются взад-вперед, и она кричит: до чего же здорово, до чего замечательно, аж в животе щекочет, не останавливайся, продолжай, лови и отталкивай, теперь все хорошо, в таком вот ритме, вперед-назад, говорит она, еще немножко, говорит она, а теперь толкни разок-другой со всей силы, ну, еще разок-другой толкни, кричит она, но уже негромко, негромко уже кричит, что в животе щекочет, так приятно щекочет во всем теле, во всем ее существе, только вот страшно, ужас как страшно, жутко даже, но и приятно тоже, очень приятно, восклицает она, тихо и с трудом переводя дух

Ну давай, толкни что есть мочи, кричит она

Давай, кричит она

Еще разок-другой, и хватит, кричит она

а он думает, что уже хватит, ведь этак вот стоять да толкать тоже скучно, вдобавок все больше темнеет, и сперва она не хотела, чтобы он ее раскачивал, а теперь не хочет, чтобы останавливался, наверно, вправду так оно и есть, думает он и отступает немного назад, меж тем как качели летят к нему

Толкай, толкай меня в спину, кричит она

а он отступает еще дальше назад

Не можешь? – говорит она

и он толкает, и она помогает изо всех сил, крепко-крепко цепляется за канаты и летит вперед, а на самом верху кричит «о-о-о» и опять летит вниз и назад

Как здорово, кричит она

Еще, кричит она

а он смотрит на нее, потом бежит к качелям и со всей силы толкает

Да-а, кричит она

долго кричит, нараспев, кричит «да-а» снова и снова, потом уже медленнее

Сперва ты не хотела качаться, говорит он

Не решалась я, говорит она

А теперь не хочешь перестать, говорит он

Да, мне нравится, говорит она

Но теперь уж хватит, накачалась, говорит он

Это же здорово, совершенно замечательно, говорит она

а качели раскачиваются с все меньшим размахом, взад-вперед, вверх-вниз, взад-вперед

Сперва я боялась, а потом уже нет, говорит она

Так часто бывает, говорит он

Здорово было, говорит она

а качели вот-вот остановятся, тихонько покачиваются взад-вперед, и она говорит, что в детстве никогда не решалась качаться, очень уж ей было страшно, ну, иногда качалась, конечно, но совсем чуть-чуть, как сейчас, чуть вперед, чуть назад, а он говорит, что, наверно, зря так сильно ее раскачивал, а она говорит, что, наоборот, правильно делал, ей понравилось, хоть она и твердила, что ей не нравится, на самом деле ей нравилось, говорит она, и он отвечает, что, пожалуй, люди часто говорят одно, а в виду имеют совсем другое, иной раз прямо противоположное, а она говорит, что не знает, часто ли так бывает, но, по крайней мере, с нею нынче, когда она качалась, было именно так, а качели меж тем все качаются, и он берется за канаты и тормозит, держит, пока качели не замирают, и он просто стоит за спиной у молодой женщины, а она просто сидит, потом смотрит на него

Здорово было, говорит она

Хоть мы и взрослые люди, говорит он

Во всяком случае, почти взрослые, говорит она

Чуточку взрослые, во всяком случае, говорит он

Ага, чуточку, говорит она

и он осторожно толкает качели, выпускает канаты из рук

Чуточку взрослые, говорит он

Это уж как посмотреть, говорит она

а качели сами по себе качаются, взад-вперед, совсем немножко, но вверх-вниз, медленно уже, медленно взад-вперед

Во всяком случае, скоро повзрослеем, говорит она

Да, говорит он

и снова берется за канаты, останавливает качели

Темнеет, говорит он

Пока что не совсем темно, говорит она

Последний разок? – говорит она

и он опять берется за канаты, отходит назад и тянет качели за собой, отходит как можно дальше, поднимает ее как можно выше и бежит вперед, не отпускает канаты, а она кричит, нет-нет, больше не надо, не так сильно, не так быстро, не могу больше, не надо, кричит она, о-о нет, нет, не надо, кричит она, и он отходит от качелей

Не так сильно, кричит она

Это уж слишком, кричит он

О-о-о, кричит она

а он останавливается, смотрит на нее, видит, как она качается взад-вперед, вверх-вниз, но все медленнее, потом сама старается немного раскачаться, взад-вперед, вверх-вниз, замедляет движение, качели лишь чуть покачиваются взад-вперед, и он отходит от них еще дальше

Ты куда? – говорит она

Да никуда, говорит он

Но ты идешь к калитке, уходишь? – говорит она

Нет-нет, говорит он

Никуда я не ухожу, но скоро совсем стемнеет, может, пойдем домой? – говорит он

Погоди, пока качели совсем не остановятся, говорит она

и ставит ноги на землю, тормозит, качели останавливаются, а она смотрит на него, улыбается и говорит, что очень уж было здорово, она, мол, с детства не качалась на качелях, а в ту пору не очень-то и любила, трусиха была, вечно всего боялась, когда была маленькой девчонкой, говорит она

Не решалась качаться? – говорит он

Только немножко, говорит она

Ну да, говорит он

Вообще-то я не решалась, а когда все-таки качалась немножко, то просто чтобы решиться, говорит она

и добавляет, что такой была в детстве, потом оба умолкают, а немного погодя она спрашивает, не боялся ли он качаться, когда был маленький

Ты не боялся? – говорит она

и он кивает, а она слезает с качелей, идет к нему, и он видит, что теперь ее длинные черные волосы спадают вниз, и она поднимает к нему лицо, с полуоткрытыми губами, и он тянется к ней губами, и их губы встречаются, чуть-чуть

Очень осторожный поцелуй, говорит она

а он кладет ладонь на ее волосы, вернее, держит ладонь над самыми волосами, и они обнимают друг друга, прижимаются друг к другу, он опускает ладонь на ее волосы и гладит эти длинные черные волосы, вверх и вниз, а она кладет голову ему на плечо, и я вижу, как они стоят, с виду неподвижные, будто картина, стоят, будто еще одна из тех картин, какие я не в силах забыть, будто картина, которую я напишу, напишу, чтобы избавиться от нее, напишу такими, какими вижу сейчас, думаю я, ведь сейчас от них словно бы исходит свет, когда они стоят, вплотную друг к другу, как бы сливаясь в одно, два человека, как бы ставшие одним целым, до того тесно жмутся они друг к другу, а между тем вечереет, и тьма опускается на них, будто снег, будто снежинка за снежинкой, но одновременно будто целостная, неразделимая тьма, не куски тьмы, а этакий темнопад, и чем темнее становится, тем больше света от них исходит, да-да, от них исходит свет, я вижу его, и, хотя этот свет, наверно, увидеть нельзя, его все же можно увидеть, ведь и от человека может исходить свет, в особенности от глаз и большей частью на краткий миг, вспышкой незримого сияния, но от них двоих исходит ровный спокойный свет, постоянный, неизменный, кажется, будто этот свет – они сами, вот так они исходят светом, единым светом, думаю я, а он замечает, что она теперь почти сплошь свет, такое у него ощущение, думает он, стоя там, но не глупо ли так думать? он стоит, обнимает женщину из плоти и крови и думает, что она свет, вот ведь глупость, думает он, впрочем, большим умом он никогда не отличался, но у него такое ощущение, будто он обнимает свет; странно, думает он, ну можно ли так думать, обнимая друг друга, она обнимает его, а он ее, нет, глупость это, думает он, прямо-таки не по-мужски, думает он, потому что никакой она не свет, а женщина из плоти и крови, и формы у нее как у женщины из плоти и крови, никакой она не свет, она женщина, его любимая, а никакой не свет, думает он, и я вижу, как они разжимают объятия и идут чуточку врозь, и я вижу, что тьма как бы чуточку отступает перед ними и они стоят, словно вырезанные из тьмы, чуточку врозь, и вид у них немного усталый, и он думает, что нельзя думать, будто она свет, глупо ведь, подобные мысли не в меру высоки и пусты, думает он, берет ее за руку, и они идут к другим качелям, выпускают руки друг друга, и она садится с одного конца, лицом к косогору, где на серой земле виднеются пучки травы, а он опускает качели с другого конца немного вниз, она помогает, отталкивается ногами, и он одной ногой перешагивает через доску, наступает на косогор, садится верхом на доску, которая упирается в землю, а она поджимает ноги и свободно сидит наверху, в воздухе