Полная версия

Новый град Китеж. Философский анализ русского бытия

Татьяна Горичева, Юрий Мамлеев

Новый град Китеж

Философский анализ русского бытия

2-е издание, исправленное

От редакции

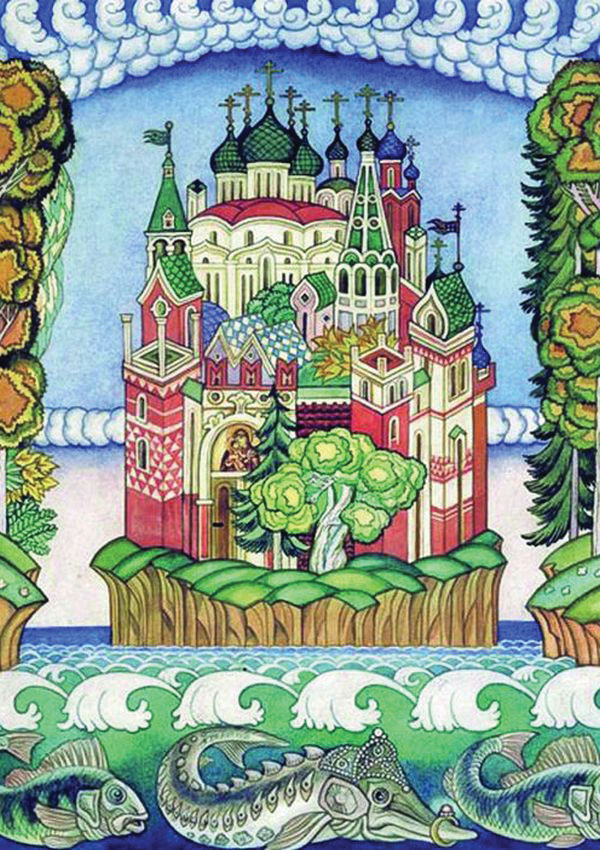

Град Китеж – образ невидимого города Святой Руси, прообраз рая на Земле. Легенда о граде Китеже восходит к древнерусским сказаниям, обработанным старообрядцами, и затем, начиная с романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах», постепенно превратившейся в национальный образ Руси-России, русской души, национального самосознания. Согласно распространенной версии легенды, в Китеже жили благочестивые люди, которые при нашествии хана Батыя мужественно сражались с врагом, а исчерпав все человеческие возможности сопротивления, обратились с молитвой к Богу не допустить разорения православных святынь. Тогда Китеж затопили воды озера Светлояр, и войско хана не смогло найти город. Легенда гласит, что град Китеж живет до сих пор, будучи невидимым до Второго пришествия Христа – или видимым не всем и не всегда, зато временами из-под воды доносится колокольный звон. Это град Небесный, взыскуемый как спасение души, и град взыскующих правды и справедливости. Это и Церковь, и милая сердцу русских людей ушедшая Русь, и мир будущий и вечный. Это сердце мистического тела России, у каких-то авторов свидетельствующее о противоположности России и Запада, у других – напротив, об их единстве (И. А. Бунин), у третьих – об экуменическом мире, в котором органично слиты миры языческий и христианский (Н. А. Клюев). Путь в град Китеж связан с неисчислимыми опасностями и искушениями такого рода, что путник легко верит подменам и подделкам.

Маргинальная версия легенды встречается и в древности (с мотивом мести городу языческой богини за то, что его жители перестали ее почитать), и в современной литературе: так, у П. В. Крусанова персонажи, как бы наследующие граду Небесному, на самом деле создают на Земле мир абсолютной подделки и зла («Укус ангела»), сходные мотивы можно встретить в стихах В. А. Сосноры.

Часть первая

Татьяна Горичева

Об истощании в русской культуре

Святое и творческое начало

…но себе умалилъ, зракъ раба прiимъ, въ подобiи человѣчестѣм бывъ, и образомъ обрѣтеся якоже человѣкъ: смирилъ себе, послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же крестныя.

Фил. 2:7–8Истоки любой культуры религиозны. Само слово «культура» – от «культа». В русской святости можно искать ключ к отгадке многого. Как верно отметил В. Ильин[1], дух иночества (инаковости, неотмирности, эсхатологичности) придал русской культуре совершенно особые свойства, как будто над всей русской стихией виднеется черный монашеский клобук[2].

Уже первые святые русской земли, «отнявшие поношение от сынов русских», князья-страстотерпцы Борис и Глеб, представляют собой нечто совершенно особенное, ранее в христианском мире не встречавшееся. «Почти все святые греческого календаря относятся к числу мучеников за веру, преподобных (аскетов-подвижников) и святителей (епископов). Миряне в чине „праведных“ встречаются крайне редко. Нужно помнить об этом, чтобы понять всю исключительность, всю парадоксальность канонизации князей, убитых в междоусобии, и при том первой канонизации в новой церкви, вчера еще языческого народа», – пишет Г. Федотов в книге «Святые Древней Руси».

Первые русские святые стали святыми потому, что не реагировали на насилие, не сопротивлялись ему, а приняли его добровольно, с полным смирением: «Господь гордым противится, смиренным же дает благодать». «Аще кровь мою пролиет, мученик буду Господу моему» (слова Бориса). Вот что говорит Борис перед иконой Спасителя: «Тебе ради умерщвляем есмь весь день, вмениша мя, яко овна на снедь. Веси бо, Господи мой, яко не противлюсь, ни вопреки глаголю».

Особая «пассивность» смерти святых Бориса и Глеба соделала их материалом, из которого Бог сотворил основу русской Церкви. Христос принял на себя «зрак раба», был веден «как овча на заклание», тем самым дав пример крайнего уничижения-истощания. Святые Борис и Глеб «творчески», дерзновенно отнеслись к заповеди Христа: они возненавидели себя до такого совершенного отрицания, что были смиреннее раба, «тише овцы» – они до бесконечности углубили пропасть между собой и Богом, став просто грубым сырьем, почти презренной и пассивной материей, которая не имеет права на само существование: «Се несть убийство, но сырорезание». Убийцей совсем еще юного Глеба становится его собственный повар. Как с «сырьем» обошлись с обливающимся слезами отроком.

Г. Федотов так формулирует предсмертные мысли Глеба: «Всякий ученик Христов оставляется в мире для страдания, и всякое невинное и вольное страдание в мире есть страдание за имя Христа».

Их называли «страстотерпцами», и это был совершенно новый вид святости, который не подходил ни под одну из категорий уже имевшихся в те времена святых. Само слово «страстотерпцы» говорит о двойном смирении-истощании: страсть – это то, что претерпевают, нечто пассивное, терпеть – та же пассивность. Ничего героического и, уж конечно, театрально-самодовольного не было в этих русских святых.

Описывая первого русского преподобного, Феодосия Печерского (это был второй святой, канонизированный русской Церковью), Федотов пишет, что в Феодосии «Древняя Русь нашла свой идеал святого, которому оставалась верна много веков. Преп. Феодосий – отец русского монашества. Все русские иноки – дети его, носящие на себе его фамильные черты». «Св. Феодосий с детства возлюбил худость риз и передал эту любовь всему русскому монашеству. Но у него она была лишь частью целостного жизненного поведения. После смерти отца он избрал особый подвиг: „выходил с рабами на село и работал со всяким смирением“, что не могло быть подсказано никакой традицией. В этом социальном уничижении или опрощении, и единственно в нем, проявилась аскетическая изобретательность первого русского подвижника. В крестьянских работах, как позже в ремесле просвирника, мать Феодосия с полным правом видит социальную деградацию, поношение родовой чести. Но святой хочет быть „яко един из убогих“ и трогательно убеждает мать: „Послушай, о мать, молютися, послушай: Господь Бог Иисус Христос сам поубожился и смирился, нам образ дая, да и мы того ради миримся“».

Завершая свое исследование о русской святости, Г. Федотов приходит к выводу: «Всякая святость во всех ее многообразных явлениях в истории у всех народов выражает последование Христу. Но есть более или менее прямые или непосредственные образы этого последования, когда лик Христов открывается чрез Евангелие не в царственном, а в униженном зраке. Таково в католической Церкви подражание Христу Франциска Ассизского сравнительно с аскезой бенедиктинцев или цистерцианцев. После всех колебаний, преодолевая все соблазны национальной гордости, решаемся сказать, что в древнерусской святости евангельский образ Христа сияет ярче, чем где бы то ни было в истории. Если бы нужно было одним словом определить господствующий тип русской святости, то мы назвали бы его церковным евангелизмом. В этом святые плоды того дара святых Кирилла и Мефодия – славянского Евангелия, обратной стороной которого является отрыв от Греции, от классической культуры, от „словесной“ культуры вообще»[3].

Начало и конец совпадают. О чем же говорят нам сегодняшние русские святые?

Держать ум во аде

Приблизившись к 1000-летию русского христианства, мы находим откровение о «благодати отчаяния»[4] у одного из величайших афонских старцев – отца Силуана[5]. Его ученик архимандрит Софроний (Сахаров) в своем труде «Видеть Бога как Он есть» пишет об этом так: «Конечно, наиболее тяжкое испытание в том, что, несмотря на предельное для нас напряжение пребывать верными Богу, мы терпим периоды богооставленности. Нищета духовная, соединяясь с болью богооставленности, погружает нас в отчаяние. Нам мнится, что над нами тяготеет некая страшная клятва. Мы можем страдать во всех планах нашего существа: духом, умом, сердцем, телом. Именно в подобные минуты духу нашему предстает библейское откровение о падении Человека в своем подлинном трагизме, и вера в любовь Христа внушает нам предаться возможно полному покаянию. Чем глубже наше покаяние, тем шире раскрываются пред нами и глубины нашего бытия, прежде скрытые от нас же самих. Ясно осознавая безнадежность нашего положения, мы начинаем ненавидеть нас такими, как мы есть.

Сей вид истощания, или смирения, не достигается человеческими усилиями – это есть дар Бога-Спасителя: благодать покаяния к прощению грехов…

Таким образом совершается наше очищение от „проклятого“… наследства; таким путем проникает в нас уже новая, несозданная энергия: мы причащаемся Божественного Бытия. Тогда приходит Свет Божий и объемлет нас».

В христианской традиции, у святых отцов мы и раньше могли прочесть обо всем этом. Было и о богооставленности, и о клятве, и о покаянии. Но сегодня все отрицательное резко усиливается. Мы живем во времена апокалиптические, посткатастрофические, пусть даже «к этой катастрофе все привыкли», а этот «апокалипсис спокоен». На Востоке и на Западе многим кажется, что люди живут в неком секуляризованном аду – именно потому, что человек смог воплотить в жизнь все свои желания. Ему уже больше нечего хотеть. Ад – это не «смерть Бога»[6]. Ад – это смерть и Бога, и человека. Реализовав утопию на Востоке и получив все возможные права, блага и удовольствия на Западе, человек вдруг окончательно потерял себя, свою свободу и богоподобие. Ему вновь кажется, что он живет под проклятием.

Старец Силуан дерзновенно говорит: «Держи свой ум во аде и не отчаивайся». Только смирением можно спастись. Только адом (держа ум в аду) можно попрать ад. Не зря поэтому сапожник из Александрии, у которого учился Антоний Великий[7], говорил: «Все спасутся, один я погибну». Силуану был открыт и смысл совета преподобного Пимена Великого[8] своим ученикам: «Поверьте, чада! Где сатана, там и я буду». Старец Силуан, гигант духа, все силы свои сосредоточил на подвиге за смирение Христово, которое ему было дано понять опытно, «самой вещью», а не отвлеченно-рассудочно.

Таково и богословие старца. В нем все построено на опыте. Оно коренится в православной традиции, но вместе с тем в нем есть моменты чудной, неслыханной новизны (что не противоречит Традиции).

Дерзновенно учение старца о «смирении Бога». Силуан говорил: «Господь научил меня держать ум во аде и не отчаиваться, и так смиряется душа моя, но это еще не есть настоящее (т. е. Божественное. – Т. Г.) смирение, которое неописуемо… Есть много родов смирения. Один послушлив и во всем себя укоряет, и это смирение. Иной кается во грехах своих и почитает себя мерзким пред Богом – и это смирение. Но иное смирение у того, кто познал Господа Духом Святым. Кто познал Господа Духом Святым, у того другое познание и другой вкус.

Когда душа Духом Святым увидит Господа, какой Он кроткий и смиренный, тогда сама она смиряется до конца. И это совсем особое смирение, и никто не может его описать, и познается оно только Духом Святым. И если бы люди Духом Святым познали – какой наш Господь, то все бы изменились: богатые презрели бы свои богатства, ученые – свои науки, а правители – свою славу и власть, и все бы смирились, и жили бы в великом мире и любви, и на земле была бы великая радость»[9].

«Благодать отчаяния» и «смирение Бога» – два величайших открытия в русской святости ХХ века. Но их природа того же порядка, что и святость страстотерпцев Бориса и Глеба. И там, и здесь – совершенство истощания. Суровое осуждение себя на ад у Силуана и по-детски беззащитная гибель плачущих и жалующихся князей лишь по форме отличаются друг от друга. В основе обоих видов святости – тайна смирения, полное отвлечение от себя, сверхчеловеческое христианское совершенство.

Русское ничто

Пропасть между Богом и человеком, Богом, Который «трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит» (Мф. 12:20), приводит старца Силуана к открытию не человеческого, а Божеского смирения. Бог наш – это не бог насилия. Более того, этот Бог никак внешне не действует на человека. Нет ничего более чуждого русской мысли, чем представление о Боге как о причине, которая действует извне. Бог не умаляет свободы твари. Принцип каузальности (схоластической, рационалистической) здесь так же неприменим, как и любое магическое представление о Боге. Нет причинно-следственных связей, нет представления о Боге как об объекте, на который можно оказать влияние – есть лишь прыжок, чудо, вечное творение из небытия[10].

Между Творцом и тварью – пропасть. Поэтому тварь должна смириться, опуститься до того Ничто, которое не заколдовывается диалектическими заклинаниями, не умаляется психоаналитическим шаманством, не исчезает и от ощущения своей моральной чистоты и праведности. До этого Ничто дошел сам Бог в Гефсиманском саду или тогда, когда кричал на кресте: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46).

Бердяев писал о трудности для русской мысли соединить ноуменальный и феноменальный планы бытия. Русский выбор – это или святость, или зверь из бездны, русский не признает середины. Обыкновенного, среднего человека, как говаривал философ К. Н. Леонтьев, в России встретить труднее, чем святого.

Заступница усердная

Православие из всех христианских конфессий наименее демифологизировано и десакрализировано. Оно стремится освятить всю жизнь, внести литургически-ритуальное измерение не только в моменты кардинальные для человека – рождение, женитьба, смерть и т. д. – но и вообще в гущу и непрозрачную фактичность повседневного бытия: «Всякое дыхание да славит Господа!» Чем святее, тем лучше. Поэтому на первом месте у православных благоговение и «страх Божий». А отношение «добро – зло» часто вытесняется другим, более сакральным: «чистое – нечистое». Несомненно, есть опасность равнодушного к человеку ритуализма (о чем уже столько писали!), есть в нашем народе и незнание Евангелия (но это отчасти не по его вине), страх и трепет порой вытесняет любовь. И все же церковный народ всегда может сбросить все эти нехристианские наросты и восстановить равновесие Богочеловеческого космоса: ритуализм и «законничество» уравновешиваются безмерно, бездумно и безоглядно любящей Божьей Матерью. «Заступница усердная», она не устает заполнять пропасть между чистым и нечистым, в церковной традиции она сравнивается с Ноевым Ковчегом, в котором было всяких животных по паре, одновременно и чистых, и нечистых. Божья Матерь – прообраз Церкви, которая одна и может сократить и уничтожить неизмеримое расстояние между Богом и человеком. «Радуйся, Высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима!» (из Акафиста Преблагословенной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии).

Небесное и земное, человеческое и божественное далеко отстоят друг от друга. Отсюда всеобщая ненависть к форме, которая часто воспринимается как ложь (Л. Н. Толстой), отсутствие «жеста» (как у князя Мышкина), сверхчувствительность, «бескожность» человека из подполья (Ф. М. Достоевский).

Здесь, конечно, нужно остановиться и спросить себя, всегда ли русский – это «апокалиптик или нигилист», как считал Н. А. Бердяев? Есть множество свидетельств, противоположных этому. Ряд исследователей прежде всего русской церковной и литургической жизни пишет о «чувстве меры», присущем русской душе. Сравнивают даже с греками, говоря, что русские молятся без «экстаза», спокойствие и рассудительность – одно из основных правил внутренней жизни в русских монастырях. Вальтер Шубарт[11] в своей книге «Европа и душа Востока» писал: «Иконография русская свидетельствует о том же чувстве гармонии, как и вообще древнерусская живопись. Это чувство вдохновило Андрея Рублева (1370–1430)[12] при написании совершенной Св. Троицы. Оно же воодушевляло мастера Дионисия. Древняя архитектура исполнена чувства достоинства и мира, как, например, церковь Покрова Богородицы на Нерли возле Владимира (1165)[13] и Дмитриевский собор во Владимире (1194)[14], которые являют собой воплощенную гармонию… Европа совершенно ничего не знает о Киевской Руси. Неудивительно, что могли возникнуть предубеждения и что такие люди, как, например, Шпенглер, были способны высказать суждение о России как воплощении апокалиптической ненависти к античной культуре. Такие суждения не соответствуют истине[15], если иметь в виду древнюю Русь с X до XV вв. Ошибочно также ассоциировать с Россией лишь имя Достоевского. Пушкин тоже был русским, и он как творец был гармоничнее, чем Гете, и ближе к грекам, чем автор „Фауста“, своей искренностью и лучезарной эстетикой».

Г. В. Флоровский[16] в «Путях русского богословия» пишет то же, но только о русской Церкви: «Эллинизм в церкви как бы увековечен, введен в самую ткань церковности как вечная категория христианского существования, конечно, речь идет не об этическом эллинизме и не о современной Элладе… Имеется в виду „христианская античность“, эллинизм догматики, эллинизм литургии, эллинизм иконы». Подобные же идеи можно найти и у о. Павла (Флоренского).

Конечно, киевский период мог бы быть и, вероятно, был светлым, радостным, здоровым и гармоничным, но потом у русского народа такими оказывались лишь литургия, монашеская жизнь, народное благочестие (и то не всегда), иконопись, наследие святых отцов.

В сфере светской культуры можем назвать немногих. Пушкин разве только и является на ум. А дальше – Гоголь, Достоевский, Толстой – все трагедии, надрывы, раны и метания. Величайшего христианского подвижника XIX века, самого светлого, самого «здорового» человека на земле – преподобного Серафима Саровского – любили миллионные толпы народа, люди же культуры так и не заметили.

Конечно, Бердяев, когда говорил о России крайностей, был прав лишь отчасти. Не только народная «святая Русь» воплощала собой середину (и совсем не в мещанском смысле аристотелевской «золотой середины»), но и уже во времена Бердяева, а то и раньше, все громче стали раздаваться голоса о необходимости единения православия и культуры. Уже Бухарев[17] заметил, что разрыв между интеллигенцией и церковью чреват еще более страшными последствиями, чем русский раскол. В. С. Соловьев, Достоевский пытались ввести дух в повседневность культуры, социальных отношений, истории вообще. В ХХ веке уравновесить эсхатологию и культуру, небо и землю попытался Георгий Федотов. В одной из передовиц журнала «Новый Град» в 1937 г. он писал: «…христианству, в его трагическом развитии на путях истории, случалось тяжко погрешать против социальной правды, и все-таки осуществление социальной правды возможно лишь в христианстве».

Проблема христианской культуры встала опять как одна из самых главных проблем нашей жизни лет 15–20 назад[18] в связи с приходом в церковь множества образованных неофитов. Московский и ленинградский религиозные семинары занимались прежде всего ею. И самиздатские журналы («Община», «37», «Выбор» и др.) живо откликнулись на задачу времени. И «тайные» христиане вполне официально пишут книги о русской иконе, об Андрее Рублеве, об истории церкви, о Достоевском и преподобном Сергии Радонежском, в которых можно найти не только размышления, но и проповедь.

Светлая мгла

В жизни интеллигенции, да и в обыденном существовании народа, было много пропастей, много нелюбовей: к форме, к дисциплине, порядку. Морализировать здесь всего опаснее, и трудно сказать, когда русское противоречие было только болезнью, а когда и болезнью, посланной Богом для особого подвига, для собственных духовных открытий и дерзаний. Таким открытием была, например, София. Божья Матерь держит покров над всей тварью, видимой и невидимой, над всем грешным человеческим, безгрешным животным и неизменным ангельским миром. Есть в богослужебных текстах интересное обращение к Пресвятой Владычице: ее, воплощение света и радости, называют «мглой». Мгла – туман, мгла – мрак. Как облаком закрывает Божья Матерь своим покровом всех грешников и ограждает от справедливого Божьего гнева. Софию часто связывали с Божьей Матерью, но, как мне представляется, было бы интересно сравнить ее и с этой аурой-облаком, покрывающим нашу землю. София – начало радостное, противостоящее скуке (аду), мешающее тому, чтобы Бог окончательно удалился (в свою серьезность) от земли, а земля (в свою тоску) от Бога. Это райский аспект Церкви. Это тот необходимый хаос (мгла), который позволяет, чтобы космос был совершенным, т. е. не замкнутым, не помертвело ставшим.

София – это один из способов заполнить разрыв между ноуменальным и феноменальным мирами. Невыносимы для русского сознания ритуализация и абсолютизация относительного, нетерпима серьезность, с которой эта пошлость царит. Поэтому «закономерность», причинность и мораль просто скучны. А веселие божественно. Этот человек веселый, значит, он не может быть атеистом (Достоевский). Пропасть между Богом и тварью русская философия и поэзия заполняли тончайшим явлением Софии. «Это тот духовный аспект бытия, можно сказать, райский аспект, при котором нет еще познания добра и зла. Нет еще прямого устремления ни к Богу, ни от Бога, потому что нет еще самих направлений, ни того, ни другого, а есть лишь движение около Бога, свободное играние перед лицом Божиим, как зелено-золотистые змейки у Гофмана, как Левиафан, „его же созда Господь ругатися (т. е. игратися) ему“, как играющее на солнце – море. И это тоже София, но под особым углом постигаемая. Эта София, этот аспект Софии зрится золотисто-зеленым и прозрачно-изумрудным. Это – тот аспект, который мелькал, но не находил себе выражения в первоначальных замыслах Лермонтова…» (о. Павел Флоренский)[19]. В игре есть легкость незаинтересованности, поэтому совершенная Божья любовь к человеку (любовь, оставляющая человеку свободу) – это «игра с Богом в жмурки» (О. Мандельштам). Игра появляется еще и там, где все есть, где остается только хвалить и славословить, плясать перед ковчегом Завета (Давид) и о-раивать жизнь. При всем дерзновении homo ludens, при детской уверенности в любви Бога русский человек часто чувствует себя неловко. Наступает время сказать о стыде. София – это эстетическое заполнение пропасти, в то время как стыд – заполнение этическое.

Стыд и бесстыдство

…позоръ быхомъ мiру и ангеломъ и человѣкомъ.

1 Кор. 4:9Стыд – это дистанция между мной и Богом. Стыд сопровождает все наши проявления в этом мире.

В «Оправдании добра» Владимир Соловьев назвал человека «животным стыдящимся». Человек не может принять животную бесконечность рода, он знает, что он свободен, поэтому не подчинен родовому движению, его бессмертие должно быть бессмертием Личности. Отсюда – стыд, который, по Соловьеву, является прежде всего половым стыдом. «Но тот факт, что человек прежде всего и больше всего стыдится именно самой сущности животной жизни, или коренного проявления природного бытия, прямо показывает его как существо сверхживотное и сверхприродное. Таким образом в этом стыде человек становится человеком в полном смысле».

Недостойно человеку быть только орудием природного процесса, считает Соловьев. Независимо от Соловьева Ж.-П. Сартр скажет позднее почти то же самое: недостойно человеку быть объектом. Человек голый стыдится, потому что на него смотрит человек одетый, скрытый, защищенный, следовательно свободный. Голость же – это неспрятанность, обозримость, чистый «объект».

В данной работе нам не столько важны эти различные описания стыда, сколько то, что стыд появляется как чувство несовершенства, как одна из ступеней истощания. Андрей Тарковский сказал: стыд спасет мир. Он, думаю, имел в виду именно это. Анна Каренина жива лишь потому, что стыдится. Наиболее дорогое и трогательное в Обломове то, что ему «стыдно жить».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Владимир Николаевич Ильин (1891–1974) – русский философ, богослов, композитор, видный деятель русской эмиграции.

2

См.: В. Н. Ильин. Иночество как основа русской культуры.

3

Все цитаты Г. П. Федотова – из книги «Святые Древней Руси». Прим. Т. Г.