Полная версия

Над вольной Невой. От блокады до «оттепели»

Пиотровский Михаил Борисович (род. 1944) – историк-востоковед. С 1992 года директор Государственного Эрмитажа.

Плотников Валерий Федорович (род. 1943) – фотограф, окончил среднюю художественную школу при Академии художеств (учился вместе с Олегом Григорьевым и Михаилом Шемякиным).

Попов Валерий Георгиевич (род. 1939) – прозаик, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга (с 2003 г.).

Прохорова Алла – актриса, выпускница ЛЭТИ.

Пустынцев Борис Павлович (1935–2014) – диссидент, переводчик и режиссер дубляжа. В 1957 году осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду и приговорен к 10 годам лишения свободы. В начале 1962 года освобожден условно-досрочно.

Райскин Иосиф Генрихович (род. 1935) – инженер, музыковед, музыкальный критик, выпускник ЛЭТИ.

Рейн Евгений Борисович (род. 1935) – поэт и прозаик, сценарист, входил в круг молодых поэтов, близких А. А. Ахматовой.

Розовский Марк Григорьевич (род. 1937) – театральный режиссер, драматург и сценарист, композитор.

Романков Леонид Петрович (род. 1937) – политический деятель, правозащитник, депутат Ленсовета (1990–1993), депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга (1994–2002).

Рыжик Валерий Адольфович (род. 1937) – преподаватель, народный учитель Российской Федерации.

Северюхин Дмитрий Яковлевич (род. 1954) – краевед, художественный критик.

Смарышев Михаил Дмитриевич (род. 1936) – инженер, конструктор, заслуженный деятель науки РФ, сценарист спектакля «Весна в ЛЭТИ» (1956).

Солохин Николай (1930–2015) – выпускник ЛГУ, журналист, филолог. Участник политического кружка М. М. Молоствова. В 1958-м приговорен («антисоветские высказывания» в переписке) к 8 годам ИТЛ. Освобожден в 1964 году. Работал сельским учителем и в газетах Всеволожска «Невская заря», «Всеволожские вести».

Тайгин (Павлинов) Борис Павлинович (1928–2008) – поэт, издатель, коллекционер музыки.

Таиров Юрий Михайлович (1931–2019) – физик, заслуженный деятель науки и техники России, выпускник ЛЭТИ.

Тиличеев Евгений Сергеевич (1946–2021) – актёр.

Толстов Виктор Васильевич – генеральный директор ОАО «Механический завод».

Топоров Виктор Леонидович (1946–2013) – литературный критик, публицист, переводчик, филолог.

Тупикин Анатолий Петрович (1938–2018) – комсомольский и партийный деятель, В начале 1960-х заместитель завотделом пропаганды и агитации Ленинградского обкома ВЛКСМ, в 1965–1970 гг. – секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ.

Тихоненко Валентин Андреевич (род. 1930) – потомственный ленинградец, блокаду провел в Ленинграде школьником, привлекался вместе с другими учащимися к разминированию пригородных парков, стал инвалидом. Первый и главный лениградский стиляга, фарцовщик 50–60 гг., одна из ключевых фигур неофициального Ленинграда 1950-х годов.

Траугот Валерий Георгиевич (1936–2009) – художник, книжный график, участник творческого содружества Г. А. В. Траугот (с отцом Георгием и братом Александром).

Усыскин Александр Львович (род. 1938) – джазовый музыкант.

Уфлянд Владимир Иосифович (1937–2007) – поэт, участник литературной группы «Филологическая школа».

Ухналёв Евгений Ильич (1931–2015) – народный художник Российской Федерации, разработчик современного Государственного герба Российской Федерации, знаков президентской власти, высших государственных наград РФ.

Фаенсон Любовь Николаевна – историк, искусствовед.

Файнштейн-Васильев Михаил Борисович (род. 1963) – рок-музыкант, участник группы «Аквариум».

Федоров Леонид Валентинович (род. 1963) – музыкант, лидер группы «Аукцыон».

Фейгин Лео (Леонид Самуилович) (род. 1938) – в 1959 году окончил Институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Мастер спорта СССР. В 1967 году окончил филологический факультет Педагогического института им. А. И. Герцена. В 1973-м эмигрировал. Продюсер, радиоведущий BBC.

Фейертаг Владимир Борисович (род. 1931) – музыкант и музыковед, знаток и популяризатор джаза.

Фронтинский Олег Борисович (1938–2020) – архитектор, художник, коллекционер.

Хахаев Сергей Дмитриевич (1938–2016) – инженер, участник правозащитного движения. Сопредседатель правления общества «Мемориал» (Петербург). В 1965 году приговорен к 7 годам колонии и 3 годам ссылки.

Хиль Эдуард Анатольевич (1934–2012) – эстрадный певец, народный артист РСФСР.

Шагин Дмитрий Владимирович (род. 1957) – художник, член творческой группы «Митьки».

Шейнис Виктор Леонидович (род. 1931) – экономист, политолог, общественный деятель.

Шемякин Михаил Михайлович (род. 1943) – художник, скульптор, участник «Выставки такелажников» в Эрмитаже в 1963 г. Ширяев Борис (род. 1936) – в 1958-м окончил истфак ЛГУ. Основатель и руководитель кафедры североамериканских исследований.

Шифман Михаил Львович (род. 1937) – преподаватель физики в школе.

Шлепянов Александр Ильич (1933–2016) – журналист, сценарист, коллекционер.

Штерн (урожденная Давидович) Людмила Яковлевна (род. 1935) – писательница, переводчица, журналистка.

Эрль Владимир Ибрагимович (Владимир Иванович Горбунов) (1947–2020) – поэт и прозаик, текстолог.

Юрский Сергей Юрьевич (1935–2019) – актер и режиссер театра и кино. Один из ведущих актеров БДТ в 1960–1970-е.

Яблонский Александр Павлович (род. 1943) – музыковед, преподаватель.

Яцкевич Олег Станиславович (род. 1934) – инженер, писатель. В 50-е один из «центровых» питерского Бродвея, герой известного фельетона «Прожигатель жизни».

Часть I

1944–1953

Поражение после победы

Посттравматический синдром

8 сентября 1941 года немецкие войска заняли Шлиссельбург, началась блокада Ленинграда. В 1941 году Ленинград насчитывал 3,4 миллиона жителей, в 1943-м – всего 600 тысяч. Линия фронта проходила по жилым районам, по летним резиденциям российских императоров. Число жертв значительно превысило количество сумевших выбраться из блокадного города по Дороге жизни. По крайней мере, 1 миллион человек гражданского населения умерли от голода. Ни один город Европы не испытывал в годы Второй мировой такого трагического опустошения. Зафиксированы тысячи случаев людоедства. По последствиям блокада сравнима с холокостом.

Первоначально согласно плану «Барбаросса» предполагалось захватить и оккупировать Ленинград. Таким образом, после соединения с финскими войсками Балтийское море становилось внутренним озером Германии. К тому же Гитлер придавал взятию города мистическое значение: «С захватом Ленинграда большевиками будет утрачен один из символов революции и может наступить полная катастрофа».

В августе 1941 года финны стояли на реках Сестре и Свири. Группа немецких армий «Север» захватила Новгород, «оседлала» Октябрьскую железную дорогу и по кратчайшему пути нанесла удар с неожиданного направления – юго-востока. В то же время немецкие танки с юго-запада вышли к Стрельне, обойдя Лужский рубеж и Красногвардейский укрепрайон.

Сталин требует от командующих Ленинградским фронтом Ворошилова, а потом Жукова подготовить флот и город к боям и возможному уничтожению путем взрывов.

В Ленинград прибывает нарком госбезопасности Всеволод Меркулов с мандатом: «Товарищу Меркулову поручается тщательно проверить дело подготовки взрыва и уничтожения предприятий, важных сооружений и мостов в Ленинграде на случай вынужденного отхода наших войск из Ленинградского района». Заминированы все корабли военного и торгового флота, мосты, железнодорожные узлы и предприятия.

Цель – нанести немцам максимальный ущерб, пробить коридор по занятому немцами южному берегу Ладоги, чтобы войска могли вырваться из Ленинграда и уйти на Большую землю. Сталин как бы говорил: «Для нас армия важнее города». Ставка приказывала командованию фронта: «Сосредоточьте дивизий 8–10 и прорвитесь на восток. Это необходимо и на тот случай, если Ленинград будет удержан, и на случай сдачи Ленинграда».

Из блокированного города самолетами и по Ладожскому озеру вывозили стратегические запасы: цветные металлы, военное оборудование, музейные ценности, ученых, Анну Ахматову, Александринский театр, секретных физиков. В городе подготовили три полосы обороны. Даже при удаче немецкого штурма фашистам достались бы только руины и случайно выжившие мирные жители.

Из воспоминаний преподавателя Гидрометеорологического Университета Виталия Сироты: «Во время блокады Ленинграда был момент, когда ожидался решительный штурм города немцами. Отец показывал мне окно в доме, выходящем на Неву около моста Строителей (ныне – Биржевой мост), где во время штурма должна была быть его огневая точка. Инструкции, которые он получил, касались выживания на этой позиции смертника: оказание самому себе помощи в случае ранения и т. д. Штурм не состоялся. По словам отца, немцы переоценили силы обороняющихся».

Даже в истории такой жестокой войны, как Вторая мировая, существовала практика объявления городов открытыми – противники негласно договаривались: выдающиеся по культурному значению столицы – не поле для сражений. Открытыми городами стали, например, Париж и Рим. Города оккупировали без боя, например Киев, Минск, Ригу. В Ленинграде находились и те (и их, по данным НКВД, каждый день становилось все больше), кто мечтал таким образом спасти близких и себя. Но такого выхода для Ленинграда не существовало. Командование готовилось сражаться за каждый дом, а нацисты не собирались сохранять ни город, ни его жителей. Уже 8 июля 1941 года Гитлер приказывает: «Сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов». В августе взрывы в Киеве, Харькове, Одессе, организованные советскими диверсантами, показали вермахту: входить в нашпигованные взрывчаткой советские города смертельно опасно.

В начале сентября Ленинград уже блокирован, а вермахту требуются танковые части и авиация под Москвой. Гитлер 6 сентября объявил Ленинград «второстепенным театром военных действий». Группе армий «Север» предписано передать свой боевой танковый корпус и больше половины авиации в распоряжение группы армий «Центр». 7 октября 1941 года генерал Альфред Йодль приказывает: «Капитуляция Ленинграда не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником. Ни один немецкий солдат не должен вступить в город. Кто покинет город через фронт, должен быть отогнан назад огнем. Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня, точно так же, как нельзя кормить их население за счет германской родины. Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров».

Ленинград следовало очистить от жителей, ограбить и взорвать. Он должен был исчезнуть с географических карт. Мечты многих о том, чтобы ужас медленной голодной смерти сменился хотя бы приходом немцев, были абсолютно тщетны. Гитлер не собирался кормить горожан: в оккупированном немцами Царском Селе смертность от голода превышала ленинградскую.

Попытки прорвать блокаду вплоть до января 1943 года заканчивались кровавыми поражениями Красной армии. Единственной победой стало взятие Тихвина в декабре 1941-го: оно дало возможность сохранить Дорогу жизни через Ладожское озеро. Собственно, Ладога и спасла тех, кто выжил.

Главное преступление Сталина и Жданова – позднее начало эвакуации. Ледовая дорога до конца января работала не на вывоз людей, а на эвакуацию оборудования и военной продукции. По иронии судьбы больше всего повезло высылаемым из города немцам и финнам, уже в начале блокады почти 60 тысяч человек вывезли из города в Коми и Архангельскую область. Когда же началась массовая эвакуация, то с 22 января по 15 апреля из Ленинграда удалось переправить 554 186 человек: больше 50 тысяч за неделю. Если бы эвакуация началась в середине ноября, спасли бы от голодной смерти еще полмиллиона горожан.

Битва за Ленинград – самое долгое и кровопролитное сражение в истории Второй мировой войны. Здесь маневренная Великая Отечественная скорее напоминала Первую мировую войну – ожесточенные, многодневные схватки за каждую высотку, траншею, сожженную деревню. Почти 1000 дней непрерывных боев, как минимум миллион убитых.

История блокады, как мы теперь ее узнаём, сильно отличается от той, которая давалась в советских учебниках.

Блокадный посттравматический синдром требовал законченного мифа, люди нуждались в оправдании личных страданий и мучительной смерти близких. Такое большое число жертв – результат как зверства нацистов, так и трагической неподготовленности Красной армии и преступной беспечности Кремля и Смольного. Но этот честный ответ сочли бы преступлением.

Ответ на резонный вопрос: «Как допустили гибель такого количества мирных ленинградцев, в основном детей и женщин, и не в тылу бесчеловечного врага, а на своей территории?» заключался в концепциях «города-героя» и «героической обороны Ленинграда»: люди согласно этой легенде умирали из-за злодейства Гитлера, ради социалистической родины и Коммунистической партии.

Победа Смольного

Победителями в 1944 году стали прежде всего обитатели Смольного. Ленинградская номенклатура не погибала на фронте, не голодала – она выжила и сохранилась полностью. Окружение Жданова доказало свою эффективность и полную лояльность Сталину. Победа в Ленинградской битве давала ленинградцам-руководителям возможность получения преференций для себя и города. Глава ленинградской парторганизации Андрей Жданов становится вторым человеком в стране. После опалы Молотова, Маленкова, Жукова, падения влияния Берии Сталин доверил Жданову важнейший фронт – идеологический. Жданов принимается руководить расстановкой кадров и курирует международное коммунистическое движение.

Возвышение людей Жданова стало для Сталина кадровым маневром: возможностью противопоставить новую группу прежнему «близкому кругу». Возник мощный ленинградский клан с собственной иерархией и идеологией. Главное, чем Жданов выделялся среди других сталинских сановников, – у него имелась своя крепко сбитая клиентела. Большая группа крупных партийных чиновников, обязанных именно ему своим возвышением, проведших с ним вдали от Большой земли три с половиной блокадных года.

А. А. Жданов

Выходцы из ленинградской партийной организации, которой долгие годы руководил Жданов, занимают важные посты в руководстве страны: Николай Вознесенский – первый заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана СССР; Алексей Косыгин – заместитель председателя Совета Министров; Алексей Кузнецов – секретарь ЦК и начальник Управления кадров ЦК ВКП(б), Михаил Родионов – председатель Совета Министров РСФСР и член Оргбюро ЦК.

Всего с 1946-го по август 1948 года ленинградская партийная организация подготовила для России около 800 крупных партийных работников.

Первыми секретарями обкомов ВКП(б) работали: в Новгородском обкоме Г. Х. Бумагин, в Псковском обкоме – Л. М. Антюфеев, в Ярославском – И. М. Турко, в Крымском – Н. В. Соловьев. Вторыми секретарям: ЦК КП(б) Эстонии – Г. Т. Кедров, Калининградского обкома ВКП(б) – П. А. Иванов, Новгородского обкома ВКП(б) – И. И. Баскаков, Мурманского обкома – А. Д. Вербицкий, Рязанского обкома – П. В. Кузьменко. Председателями облисполкомов: Новгородского – П. П. Еремеев, затем – М. И. Сафонов, Псковского – В. Д. Семин, Калужского – А. И. Бурилин.

В Москву перешли Т. В. Закржевская – заместитель заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б), И. А. Андреенко (бывший заведующий отделом торговли и заместитель председателя Ленгорисполкома) – завотделом кадров планово-финансово-торговых органов управления кадров ЦК ВКП(б), Клеменчук – завотделом управления кадров ЦК ВКП(б), Н. Д. Шумилов (бывший редактор газеты «Ленинградская правда») – завотделом управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), В. Н. Иванов – инспектор ЦК ВКП(б), М. В. Басов – заместитель председателя Совета министров РСФСР и председатель Госплана РСФСР.

В Ленинграде после ухода Жданова главными остаются Алексей Кузнецов, а после того, как и тот ушел на повышение, Петр Попков.

Сталин открыто называл своими будущими преемниками Николая Вознесенского и Алексея Кузнецова.

Группа Жданова – «ленинградцы» – имела и свою политическую программу: не написанную, не проговоренную детально – скорее, ощущаемые интуитивно взгляды и пристрастия.

Еще до войны Сталин постепенно заменяет марксистскую риторику великодержавной. В войну, и особенно после 1945 года, эта тенденция только усиливается. Жданов – один из горячих приверженцев этого направления.

13 августа 1944 года Жданов в проекте резолюции общесоюзного совещания историков пишет: «Ведущая роль русского народа в борьбе за социализм, таким образом, не навязана другим народам, а признана ими добровольно в силу той помощи, которую оказывал и оказывает другим народам русский народ в деле развития их государственности и культуры, в деле ликвидации их прежней отсталости, в деле строительства социализма. Это не может не наполнять каждого русского чувством гордости». Даже Сталину это показалось слишком: Генералиссимус абзац о ведущей роли русского народа выкинул. А в ждановском проекте новой партийной Программы порекомендовал убрать такие тезисы: «Особо выдающуюся роль в семье советских народов играл и играет великий русский народ… [который] по праву занимает руководящее положение в советском содружестве наций… Русский рабочий класс и русское крестьянство под руководством ВКП(б) дали всем народам мира образцы борьбы за освобождение человека от эксплуатации, за победу социалистического строя, за полное раскрепощение ранее угнетенных национальностей».

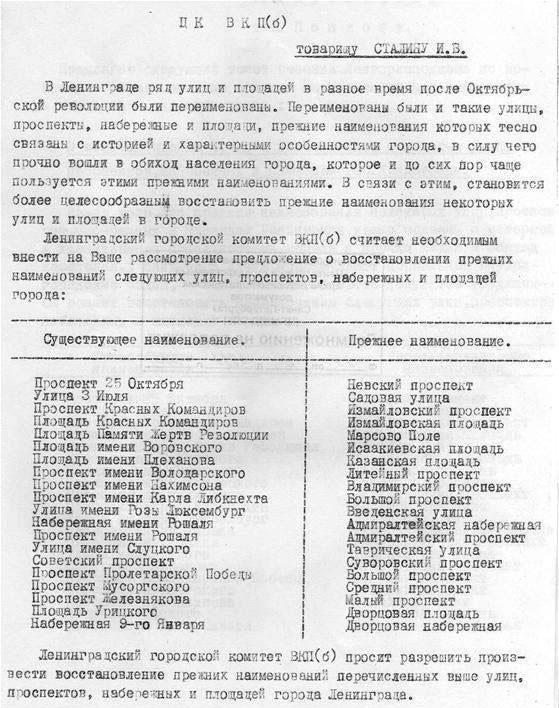

В 1944 году приняли два небывалых решения, инициированных Ждановым: первое – постановление исполкома Ленгорсовета – о возвращении дореволюционных названий улицам и площадям центра Ленинграда («ряд прежних наименований… тесно связан с историей и характерными особенностями города и прочно вошел в обиход населения»), и второе – постановление Государственного комитета обороны «О разработке мероприятий по восстановлению городов Петродворец и Пушкин».

16 января 1946 года руководитель ленинградских большевиков Алексей Кузнецов заявляет: «Про нас говорят, что мы, ленинградцы, – большие патриоты своего города. Да, мы – патриоты, мы его любим, лелеем… Да разве такой город можно не любить? Город, первым остановивший врага, выстоявший 29 месяцев осады и разгромивший гитлеровские полчища под своими стенами, город, слава которого затмила славу Трои!»

Обратите внимание: Трои, а не Каховки или Царицына, даже не красного Петрограда: налицо новая фразеология и подспудно новая идеология – русский национализм имперского толка.

В ждановском окружении говорили открыто о необходимости переноса столицы Российской Федерации в Ленинград, учреждении российского гимна, создании в РСФСР своей компартии и собственной Академии наук. Русские в СССР – парии, нужно, по крайней мере, уравнять их в правах с нацменами. Никита Хрущев вспоминал, что Жданов в 1945–1946 годах сетовал: в социалистической; семье союзных республик самой обделённой остается РСФСР, города и села Центральной России выглядят бедными по сравнению с другими республиками, жизненный уровень русских значительно ниже других наций в составе СССР.

Приказ о переименовании улиц Ленинграда

До поры до времени Сталин никак не реагировал на реформаторскую активность выходцев из блокадного руководства. Наоборот, в город идут серьезные капиталовлажения, а местное начальство проявляет завидную самостоятельность и хозяйственную расторопность. Видимое повышение статуса Ленинграда в стране кажется населению неким воздаянием за перенесенный ужас.

Город неявно становится второй столицей. В 1945 году Александр Солженицын пишет с фронта приятелю: «После войны нужно стараться попасть в Ленинград, пролетарский, интеллигентный, умный город, по традиции чуждый Сталину, а не в Москву, город торгашей».

Заложены Приморский и Московский парки Победы, строится стадион имени Кирова (самый большой в стране!), достраиваются по-сталински роскошные южные и юго-западные городские магистрали. В 1944 году «Зенит» выигрывает Кубок страны по футболу. «Ленметрострой» прокладывает первую линию городской подземки. Ленинградские балетмейстеры, композиторы, артисты, режиссеры, писатели исправно получают Сталинские премии. Музей обороны Ленинграда становится самым посещаемым в городе, Жуков показывает его Эйзенхауэру. Блокада превращается в локальный миф о специфической стойкости ленинградцев, их особой преданности традициям русской ратной славы.

Стадион им. Кирова

Первые признаки сталинского недовольства Ленинградом проявились в 1946 г., когда проработочное постановление ЦК, которое поначалу метило в московский «Новый мир» и Бориса Пастернака, на ходу переадресовали ленинградским журналам «Звезда» и «Ленинград», Анне Ахматовой и Михаилу Зощенко. Тем не менее еще два года положение «ждановцев» казалось неколебимым.

Дмитрий Шепилов, возглавивший Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) в 1948 г., позже писал: «Сталин очень сблизился с Ждановым. Много времени они проводили вдвоем. Сталин высоко ценил Жданова и давал ему одно поручение за другим, самого разного характера. Это вызывало глухое раздражение со стороны Берии и Маленкова. Их неприязнь к Жданову все возрастала. В возвышении Жданова им мерещилась опасность ослабления или потери доверия к ним со стороны Сталина».

Смерть Жданова

В 1948 году Андрею Жданову – пятьдесят два. Типичный бюрократ пиквического сложения, редко покидавший свой кабинет, работавший днем и ночью. Жданова мучили регулярные приступы грудной жабы (как тогда называли стенокардию), он страдал от тяжелого атеросклеротического изменения сосудов сердца. У Жданова был диабет, он много пил. Стрессы преследуют политиков. Находиться рядом со Сталиным и чувствовать душевное спокойствие не удавалось никому. Андрей Жданов переносил неприятности тяжело, забывался с помощью алкоголя. Но становилось только хуже. Он обретал репутацию пьяницы среди членов Политбюро и – главное! – в глазах вождя. При том что как ответственный за идеологию обязан был находиться при Сталине, постоянно участвовал в ночных «обедах» на Ближней даче.

Никита Хрущев вспоминал: «Помню (а это было редким явлением), как Сталин иногда покрикивал на него, что не следует пить. Тогда Жданов наливал себе фруктовую воду, когда другие наливали себе спиртные напитки. Полагаю, что если за обедом у Сталина тот его удерживал, то что было дома, где Жданов оставался без такого контроля? Этот порок убил Щербакова и в значительной степени ускорил смерть Жданова».

В начале 1948 года состоялось «второе пришествие» наверх главного номенклатурного врага Жданова – Георгия Маленкова, который возвратил себе пост секретаря ЦК партии. С одной стороны поджимали конкуренты, прежде всего Маленков и Берия, с другой – собственный сын делал опрометчивые заявления. Весной 1948 года сын Андрея Жданова, Юрий, ученый-химик, заведующий отделом науки ЦК КПСС, подверг критике любимца Сталина академика Трофима Лысенко. Это вызвало гнев со стороны Сталина. Юрия Жданова заклеймила «Правда». Андрей Александрович знал, как генсек поступал с теми, кто вызывал у него сомнения.

В 1947 году Жданов прошел курс лечения в Сочи. Но стенокардия только прогрессировала.

Вспоминал Дмитрий Шепилов: «Тяжелое заболевание А. А. Жданова – гипертония, атеросклероз, грудная жаба и сердечная астма – всё прогрессировали. Огромная нагрузка в работе, частые многочасовые ночные встречи и ужины на даче Сталина, постоянное нервное перенапряжение – все это подтачивало его здоровье. Он задыхался во время разговора, лицо покрывалось розовыми пятнами. После нескольких фраз он делал паузу и глубоко втягивал в себя воздух. Как-то солнечным утром Андрей Александрович вызвал меня и сказал: „Меня обязали ехать на отдых и лечение. Я буду не так далеко от Москвы, на Валдае. Уверяют, что там легко дышать“».