Полная версия

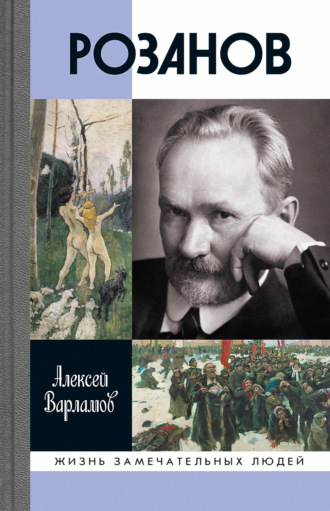

Розанов

«В. В. Розанов, будучи верным сыном православия, завопил от страшной боли, от боли религиозной. Он – не пустяшно религиозен. Он принадлежал церкви всей душой. Он вышел из консерваторов; все либералы считают его архиреакционером. Такой человек, находясь в лоне церкви, завопил от нестерпимой боли таким голосом, что, клянусь, если бы перевели его книги, то его бы услышала вся Европа, но в нашем обществе, по нашей лени и косности, почти никто его не слышит. Это явление – громадное; я думаю, серьезнее Фр. Ницше».

Так говорил Мережковский. Но Ницше здесь ни при чем. То был бунт русский, мятеж маленького человека, не помнящего своего родства чиновника Евгения из «Медного всадника», Акакия Акакиевича Башмачкина, наделенного при этом талантом их создателей, и направленный не против русского консерватизма и даже не против царской власти, но против Той, Что выше: «И поднялся “весь Розанов” на “всю Церковь”». И стал тогда неказистый русский человек с Петербургской стороны кем-то вроде ветхозаветного инсургента.

Чего же ты хочешь?

Свое «восстание» философ позднее описал в одном из «опавших листьев»:

«Раз я стоял во Введенской церкви с Таней, которой было три года.

Службы не было, а церковь никогда не запиралась. Это – в Петербурге, на Петербургской стороне. Особенно – тихо, особенно – один. В церковь я любил заходить все с этой Таней, которая была худенькая и необыкновенно грациозна, мы же боялись у нее менингита, как у первого ребенка, и почти не считали, что “выживет”. И вот, тихо-тихо… Все прекрасно… Когда вдруг в эту тишину и мир капнула какая-то капля, точно голос прошептал:

“…вы здесь – чужие. Зачем вы сюда пришли? К кому? Вас никто не ждал. И не думайте, что вы сделали что-то ‘так’ и ‘что следует”, придя ‘вдвоем’ как ‘отец и дочка’. Вы – ‘смутьяны’, от вас ‘смута“ именно оттого, что вы ‘отец и дочка’ и вот так распоясались и ‘смело вдвоем’”.

И вдруг образа как будто стали темнеть и сморщились, сморщились нанесенною им обидою… Зажались от нас… Ушли в свое “правильное”, когда мы были “неправильные”. Ушли, отчуждились… и как будто указали или сказали: “Здесь – не ваше место, а – других и настоящих, вы же подите в другое место, а где его адрес – нам все равно”.

Но, повторяю, жулик знает, чем “отвертывать замки”, а “кто молится” и счастлив – тоже знает, что он – молится именно и – именно счастлив; что у него “хорошо на душе”; и вообще что в это время, вот, может быть, на одну эту минуту в жизни, – он сам хорош.

Опять настаиваю, что дело в кротости, что я был именно и всегда кроткий, тихий, послушный, миролюбивый человек. “Как все”.

Когда я услышал этот голос, может быть и свой собственный, но впервые эту мысль сказавший, без предварений и подготовки, как “внезапное”, “вдруг”, “откуда-то” – то я вышел из церкви, вдруг залившись сиянием и гордостью и как победитель. Победитель того, чего никто не побеждал, – даже того, кого никто не побеждал.

– Пойдем, Таня, отсюда…

– Пора домой?

– Да… домой пора.

И вышли».

Виктор Григорьевич Сукач написал в примечаниях к этой сцене, что «этот биографический факт можно считать началом так называемого антихристианства Розанова». Это верно лишь в том случае, если считать все «опавшие листья» фактами, а не текстами, но не факт, что именно так и происходило в реальной жизни. Недаром прочитавший перед самой смертью «Уединенное» Суворин записал в дневнике: «Когда я читал, я все думал: а все-таки Розанов не все говорит, что знает, главнейшим образом, что чувствует. А это было бы очень интересно».

Однако в данном случае есть документ, позволяющий подтвердить этот сюжет и узнать о нем больше. Речь идет о письме Розанова уже упоминавшемуся выше профессору богословия Николаю Никаноровичу Глубоковскому, в котором воспроизведена та же самая сцена ухода из церкви, но протестное состояние В. В. выражено еще сильнее, пронзительнее, надрывнее, чем в «Опавших листьях», и, как мне представляется, именно его можно считать неким пиком или концентрированным выражением розановского религиозного мятежа:

«Теперь слушайте: любил я с крошками детьми (когда мать нездорова или что) ходить в церковь, к Введению, на Петербургской стороне. Я всегда был задумчив, и рассеян. Психология мечтателя и созерцателя. Я не вижу того, что другие все видят – годы: за то могу год – не отводя глаз, рассматривать песчинку, которой другие не замечают. Вот моя практическая слабость и теоретическая сила (так произошла книга “О понимании”). Теперь будьте страшно внимательны: стоя в церкви, с такой безграничной любовью к этой церкви, ко всему, всему в ней, виду, житию, священнику, дьяку, всему и к молящемуся люду я как-то однажды подумал:

– А ведь все это меня не любит.

Не умею передать. Слов не было. Было ползучее чувство морфологическое, клеточное передвижение в душе, и озарение из них как молнией.

– Я, моя Варя (жена), эти вот дети, которых я сюда привел, всему этому храму противны, чужды, ненавистны, как “беззаконники”, нарушившие их “святые уставы”, и в основе и отдаленно все мы “враги Христосовы” или “Христос наш враг” просто по существу: “Суть агнцы Царствия Ради Небесного”, “хорошо вдаять в брак, а лучше не вдаять” (Ап. Павел), а вообще все это “мазаны” и “непомазаны” (Щедрин). Ну, в письме не напишешь. С глубокой медлительностью, вот “как яблочко зреет”, вся безграничная моя любовь к церкви – безграничный идеализм скромного, теплого семьянина, терпеливого как “осел”, невзыскательного, негордого – обратилась (через годы) в столь же неумолимую ненависть (ярость) ко всему “Сему Царству”; не говоря уже о храме, но и к Тому, Кто дал 1-й толчок к девству, первый сворот от ветхозаветного идеала семьи – прочее и прочее. Словом, все совершилось органически – идеи, догадки, сопоставления потом пришли, хотя шли быстро, “открытия следовали за открытиями”, раз я стал в позу отрицания всего, ненавидения всего. Тут поверьте, не только храмы не удерживаются, наше “старенькое, добренькое православие”, но ничего не удерживается, и мне представляется и чувствуется сплошной ложью, хорошо прикрытою и хорошо разукрашенною и запутанною в необыкновенно искусный узел (Иисус завязал). Словом, ум мой беден: развязывать всего я не умею, я обыкновенный человек: но потенциально во мне, на моем личном примере – христианство не то чтобы умерло: но его как религии никогда и не было. Вы знаете: умер человек, от скарлатины: и тезис “человек бессмертен” – румяна, все равно из-за смерти одного. Не умею доказать. Все люди бессмертны (положим – все Адамы, и еще до греха): вдруг один умирает. И тогда ясно, что “смерть есть”, “бессмертия нет”. Так в моем примере:

“Христианство – свет”

“Христианство – добро”

“Христианство – любовь”

“Христианство – Бог”, “Бог наш, иного не знаем”.

Но стою я (вот тогда в церкви) – глубоко несчастный, глубоко грустный, глубоко правый (да! да!) с детьми – малютками, женой – такой наивной самоотверженной, ко всему и вся никогда себя не помнящей, и та добрая старушка в Ельце, все обиженные, оттолкнутые гордой (да! да!) церковью, такой самоуверенной (суть ее!) гордецами апостолами (как ап. Павел противопоставил себя Моисею!) и основою всей гордости – Иисусом, Который сказал: “Я – Бог” (в вариантах, в оттенках) – вот и только, и это как “Иван умер от скарлатины”, один – умер: ergo смерть есть и бессмертие миф): так из моего примера обнаруживается:

Церковь – гордыня (Не правда ли? не правда ли? Суть в этом “святатые”, “не поправимые”, нельзя нарушить соборных постановлений и даже самых глупых мнений св. отцов). Церковь – злой дух.

Церковь – лживые, лицемерные уста.

ВСЕ = ЛОЖЬ

Вот! Вы умом своим все это “укомплектуйте”, раздвиньте строки в томы и получится моя личная и литературная история. Мое положение личное до того неделимо стойко, не по моему усилию, а по своей сути, что, я уверен, скорее вся церковь разъедется, рассыплется, как дресва (песок) из гранита (выветрившегося), чем я хотя на вершок сдвинусь с места. И пусть я негодяй, лом (“лом – всякий человек”); не во мне дело, а в моем вот тогда молящемся в церкви, я помню тот час свой, помню, что он был прав, помню весь колорит правоты, вот этот смиренный с наклоненной головою, так хотящий бы поцеловать руку у <мо>лоденького священника, так слушающий дьячка. Все помню.

И

– Не надо!

– Не наш!

– Вон!

– Черт!

Тогда я ответил: – Черти!

Вот так просто! Теперь я Вам скажу другое: я верю, что со мною Бог, вот “как бы чувствую Его за пазухой”. До сих пор (50 лет) во мне сохранились это мое вечное трудолюбие, абсолютная трезвость мысли, спокойствие души, после – это малое; сохранилась (без преувеличения) моя скромность, просто “недуманье ничего о себе”, особенно никакого /нрзб./, безграничная расположенность к людям (даже к врагам, напр/имер/ литературным), презирающим меня – (ей! эй!), простота, глубокая житейская наивность, и я думаю: “да неужто это от черта? Неужто со мною черт? Не явно ли, что Бог меня хранит, что он недалеко от меня. И прочее. И тогда резюмирую: думаю: в истории должно было что-то случиться “в роде меня”, дабы раскрылась какая-то (может и точь-в-точь так, как я думаю) неправда церкви и христианства, и вот все это, я, моя личная судьба. 1-й брак, – до того идеалистический, и 2-й вне всякой чувственности (тут интересные подробности: дело в том, что между 2-мя браками я в половом отношении “испортился”, стал импотентным – почти совсем: и когда произошел “духовный роман”, – я со скукою сказал невесте (ей 26 лет), что “неспособен”, “кажется совсем и вот-вот на донышке”. Тогда она, моя самоотверженница – сказала, что это грустно конечно, но что она будет – жить со мною духовно, без сожития, и гасила мое отчаяние: когда потом я “расцвел” просто от здоровой и молодой женщины. Но этого возможность я тогда не знал) – все это устроено, создано Провидением, чтобы “вышло все, что вышло”.

Устал и пошел спать.

Друг мой: я уверен, что все это совершилось для “судьбы” и “истории”. И как мне никогда не приходилось излагать, т. е. вот особенно тогдашнего отчаяния в церкви, – то сохраните эти строки и по моей смерти».

Тут, собственно, нечего и комментировать. Разве что вспомнить то нежное, умиленное письмо, которое В. В. послал Страхову десятью годами ранее, с описанием всенощной во Введенской (тоже!) церкви в Ельце. И сравнить с этим. Там было вхождение во храм, здесь – выход из него.

«Церковь сказала “нет”. Я ей показал кукиш с маслом. Вот и вся моя литература», – очень точно и афористично сформулировал он свою историю позднее.

Так из малого выросло великое, из частного общее, из личного – общественное, а вернее, для Розанова разницы между этими противоположностями не существовало. Отрицание церковными властями его нового брака, непризнание его жены и детей, его собственная семейная история стали маленьким прологом, одним из миллионов ручейков, ведущих к общенациональной смуте, которая в итоге смела Российскую империю, поколебала Церковь, но и саму розановскую семью уничтожила. Русский Иаков с его семейной драмой, если вспомнить столь драгоценную для Розанова историю богоизбранного народа, так и не стал русским Израилем, и его тяжба с Богом ни к чему путному не привела. В. В. не меньше другого своего великого современника заслужил горькой чести прозываться «зеркалом русской революции», однако складывается впечатление, что хотя у розановского восстания были вполне очевидные, понятные причины, цели его были столь же неочевидны. В самом деле, чего добивался он своей критикой исторического христианства и современной Церкви? Какую мишень хотел поразить? Какого искал результата? Не черной же консервативной революции в самом деле? А чего тогда? Реформирования государственных институтов? Решения семейного вопроса? Но для этого слишком сильный был замах, да и не в ту сторону, тем более что своего он частично добился, только для этого не надо было нигилистически крушить все подряд. Но, похоже, Розанову просто было важно высказаться, выплеснуть, взбудоражить, спровоцировать, ошпарить, будировать, дать выстрелить так долго сжимавшейся внутри его существа пружине, а к чему это приведет? Не его тема.

Интересно еще и то, что в «Опавших листьях», уже после того, как семейная ситуация опять же отчасти разрешилась в его пользу, автор взглянул на нее с другой стороны: «Но тут надо понять так: теперешнее духовенство скромно сознает себя слишком не святым, слишком немощным, и от этого боится пошевелиться в тех действительно святых формах жизни, “уставах”, “законах”, какие сохранены от древности. Будь бы Павел: и он поступил бы, как Павел, по правде, осудив ту и оправдав эту. Без этого духа “святости в себе” (сейчас) как им пошевелиться? И они замерли. Это не консерватизм, а скромность, не черствость, а страх повредить векам, нарушив “устав”, который привелось бы нарушать и в других случаях и для других (лиц), в случаях уже менее ясных, в случаях не белых, а уже серых и темных. Пришлось бы остаться, с отмененным “Уставом”, только при своей совести: которая если не совесть “Павла”, а совесть Антониев, и Никонов, и Сергиев, и Владимиров, и Константинов (Поб.) то ка́к на нее возложить тяжесть мира? “Меня еще не подкупят, а моего преемника подкупят”: и станет мир повиноваться не “Уставу”, а подкупу, не формализму, а сулящему. И зашатается мир, и погибнет мир. Так мне и надо было понять, что, конечно, меня за… никто не судит, и Церковь нисколько не осуждает…… и нисколько не разлучает меня с…… а только она пугается это сделать вслух, громко, печатно, потому что “в последние времена уже нет Павлов, а Никандры с Иннокентиями”. Потому что дар пророчества и первосвященничества редок, и он был редок и в первой церкви Ветхозаветной, и во второй Новозаветной. Аминь и мир».

Да, все так и было; они понимали, что порядки надо менять, но не решались, боялись тронуть, взять на себя ответственность, опасались последствий, осторожничали, выжидали, тянули время, резали хвост по частям, а может, просто потеряли всякую государственную силу и стали политическими импотентами, и тогда это решительно сделали за них энергичные красные дьяволята во главе с симбирским младшим братом, насчет своих моральных качеств ни разу не усомнившиеся, ничего не страшащиеся, отменившие все таинства и упразднившие препятствия для моментального устройства личной и семейной жизни. Но так и хочется спросить Розанова в 1918 году, когда над Русью с грохотом опустился железный занавес и грянул Апокалипсис нашего времени, зато никто не мешал гражданам свободной России разводиться и жениться, сколько душеньке угодно: этого ль Вы, Василий Васильевич, хотели?

Слово и тело

Однако это будет позднее, а в ту пору розановская мысль восстала не только против Нового Завета, Христа, монашества и скопчества, которое В. В. рассматривал как христианство, доведенное до логического конца, и впоследствии высказал все, что об этом думает, в своих известных сочинениях, а также в докладах на заседаниях Религиозно-философского общества. Сопутствующим явлением, своего рода физиологическим, психологическим, патологическим, философическим, онтологическим осложнением, ответвлением или разветвлением этого бунта в его творчестве сделалась тема пола. Более того, в каком-то смысле она ему предшествовала и этот мятеж подпитывала и им же вдохновлялась. Был ли вызван этот особенный интерес его брачными проблемами, особенностями склада души, физиологией, психологией, возрастом, детскими пороками[31], автоэротизмом, травмами, комплексами, сексуальными расстройствами, генами, духом времени или же всем вместе взятым – сказать трудно. Когда в 1991 году на излете перестройки журнал «Литературное обозрение» выпустил номер, посвященный эротике в русской литературе, в нем были опубликованы три «распоясанных письма» Розанова к Зинаиде Гиппиус, которые в первую очередь интересны соединением «низа» и «верха».

«Там на том свете (ты грозишь) – хоть распори-пори меня, а на этом хочется поиграть “белыми грудями”. Да и не только поиграть – а больше. Да и не только грудями – а больше, – писал он в одном из них. – Ты это письмо “товарищам” не показывай: боюсь их гнева. И они слишком серьезны, без твоего милого вдохновенья к дурачествам, чему я так симпатизирую. Ей-ей: жизнь до того серьезна, и так заботна, что хочется неудержимо “распоясаться”… Да, Зина: сколько я думал: отчего я “это” все так люблю, и от юности, от отрочества так любил, и, ей-ей, благоговел пред “миррой сладкой, падающей с пальцев ее…” (Песнь песней). Отчего, Зина, скажи? Неужели это – не вечное? Неужели это порок и только? Неужели тут нет более глубокого основания и сущности? Дм. Серг. как-то сказал: “Да… Бог вышел из vulv’ы; Бог должен был выйти из vulv’ы – именно и только из нее”. Он теперь, подлец, это забыл, а тогда (года 3–4 назад) это меня поразило, и я “намотал себе на ус”».

Характерен ответ Гиппиус: «Вы, Вася, человек добрый, я это знаю, однако вы тоже и Васька Каин. Думаю, на том свете вас в конце концов простят, но сначала здорово сечь будут. И не то, чтоб насильно, а сами будете просить: ох, дери меня, как сидорову козу, дери, пока я спокойствия душевного не получу, потому что не могу вынести, что я глупый, о такой простой вещи не догадался, человеческое с Божьим перепутал и концы в воду спрятал!»

Но опять же Розанов не был бы самим собой, если бы держал эти мысли внутри себя, с ними боролся, их стыдился, исповедовал, каялся, нет – это все не про него; он нес их в свои тексты, пускай и в других выражениях, яростно споря с теми, кто придерживался иной точки зрения. «Мы говорим о плотской любви, о половом влечении мужчины и женщины – да извинят нам термины, уже всюду начавшие повторяться, – писал он в статье с характерным названием «Семя и жизнь». – Это – “низменный инстинкт”, определяет его г. Вл. Соловьёв в статье “Судьба Пушкина” (“Вестн. Евр.”, сентябрь 1897 г.); “животное и грязное чувство, лживо изукрашенное поэтами”, определяет г. Меньшиков (“Элементы романа”, в “Книжках Недели” за сентябрь – октябрь, 1897 г.); “преступление, сообща творимое мужчиной и женщиной”, как формулировал уже давно, но памятно гр. Л. Толстой в “Крейцеровой сонате” (…) Жизнь. Она начинается там, где в существах возникают половые различия; и эти последние начинаются там, где появляется жизнь. Растения – и те не лишены пола, но совершенно лишены – камни. Глубоко поэтому, и как бы выявляет мысль всей природы, наименование подруги первого человека “Евою”, что значит одновременно и “женщина” и “жизнь”: т. е. указывает, что “женщина” – это и есть “жизнь”, что в ее половых отличиях, и соответственно, конечно, в половых различиях ее друга, и лежит тончайший субъективный нерв жизни. Но полнее и отчетливее – что же это такое? Не без причины пол ищет мрака, любит ночь. Это он сам есть темнота, но уже не окрест человека, но в человеке. Темнота не как грех – о, нет! – но как важное. Человек имеет день в себе, в своей организации, в своих выявлениях: ну, торговать, конечно, нужно днем – не просчитаешься; но придумывать рифмы – ночью, иначе ошибешься. На биржу мы спешим утром, но замечательно – в храм идем или ко “всенощной”, или к “утрене”, т. е. или перед полуночью, или сейчас за полночью; в обоих случаях по темным еще улицам и до восхода солнца. Пол – это начинающаяся ночь в самой организации человека: в том смысле, что ясно анатомическое и сухо анатомическое его расчленение теряет здесь ясность, сухость и вместе рациональность свою. Всё, приближаясь сюда, становится трансцендентно, т. е. не только окружено это трансцендентными по необъяснимости своей бурями, “огнем поедающим”, но и вообще как-то переливается в значительности своей за край только анатомических терминов. Это – второе темное лицо в человеке, и, собственно, оно есть ноуменальное в нем лицо: от этого – творческое не по отношению к идеям, но к самым вещам, “клубящее” из себя “жизнь”; но оно так густо застлано от наших глаз туманом, что, в общем, никогда его не удавалось рассмотреть».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Любопытно, что со святым Себастьяном сравнивал самого Розанова критик А. А. Измайлов, о чем Венедикт Ерофеев едва ли знал. «Живет, кажется, с вечною стрелою в сердце, как Себастиан, и когда бы это ни было и где бы он ни был, – весь во власти одних вопросов». Розанов после этой статьи писал Измайлову: «Не скрою: 2 слова – “о стреле Себастиана” и “исповеданиях” всего дороже».

2

Большинство – не значит все. Конечно, и в советское время у Розанова были и читатели, поклонники, и исследователи: А. Н. Богословский, В. Г. Сукач, П. В. Палиевский, М. Т. Палиевский, В. В. Кожинов, В. А. Фатеев, А. Н. Николюкин, А. Л. Налепин, Т. В. Померанская, В. И. Сахаров и др.

3

Е. Е. Голубинский вспоминал немного иначе: «…сколько ни пил, никогда нельзя было заметить, что пьяный».

4

«Мы клянемся в этой истине: народ наш не имеет и тени той любви к Государю, какую имеет Государь к народу; это – тайна истории, тайна самодержавия. Мы знаем, как народ любит Государя; видели трогательнейшие свидетельства этого, и вообще это общеизвестный факт; но вот чего никто, кроме сердца Царева, не знает: что народ, толпа, улица, площадь in concreto еще несравненно более любимы Царем, – как отцом более любимы дети, нежели детьми отец, опекуном опекаемые, чем опекаемыми опекун, учителем ученики, нежели учениками учитель; и вообще властное, заботящееся, мощное более проникновенно – даже до страдания – любить сирое, маленькое, сжавшееся, что, может быть, за тысячью забот и нужд своих, даже за неопытностью, за духовною неразвитостью своею, не имеет ни сил, ни уменья, ни самого желания, догадки – ответить равною любовью».

5

Была еще одна, возможно, самая первая и самая взрослая. Ср. о ней в «Кукхе» А. М. Ремизова: «22. 9. Был В. В. Розанов. Рассказывал: когда он первый раз это сделал – ему было 12 лет, гимназистом, а ей, хозяйке, за 40 – так на другой день с утра он песни пел».

Впрочем, в автобиографическом очерке «Puer eaturnus» Розанов вспоминал эту (или похожую) историю иначе: «Вдруг однажды она мне сказала:

– Василий. Иди ко мне спать.

Я спал на кровати с Сережей (брат). И расхохотался.

Она не продолжала и потушила огонь.

Мне в голову ничего не приходило. И подумать не смел, чтобы “я пришел ей на ум”. И лишь летам к 35 я догадался. “О несвязавшемся романе”.

Дело в том, что лишь из последующих мне рассказов семейных людей я узнал, что к этим годам “муж уже никогда не живет со своей женой”, и она, при очень больших силах, была много лет не “евши”. Тут все поймешь и все простишь.

Если бы все устроилось и в сдержанных формах – для меня наступила бы нормальная жизнь, я поздоровел, созрел. А она была, в сущности, “покинутая мужем жена”, т. е. вдова со всеми правами вдовы.

Мне было 14, ей около 36. Она – в полном цвету. Я “в возможности” до преизбыточества».

6

Зато есть такая запись от 13.03.1919: «13 го. Вьюга. Вчера отнес Розановым пакет В. В-ча с надписью: “Дневники и записные книжки. Воскресенье после смерти”. Оказались – статьи, письма, 1 записная книжка». А месяц спустя в записи от 8 апреля 1919 года Дурылин воспроизводит свой разговор со вдовой Розанова Варварой Дмитриевной Бутягиной, из которого следует, что это она рассказала ему о первом браке писателя: «Он был как ребенок. На первой жене из жалости женился. Ее принимали все за его мамашу. Ему нужно было к кому-нибудь прижаться».

7

Тут, конечно, нельзя не сослаться на письмо Розанова к Глинке-Волжскому, в котором В. В. воспроизвел свой диалог с Аполлинарией.

«С Достоевским она “жила”.

– Почему же вы разошлись?..

– Потому что он не хотел развестись с своей женой, чахоточной, “так как она умирает”…

– Так ведь она умирала?

– Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила.

– Почему разлюбила?

– Потому что он не хотел развестись… Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула…»

Но опять же, если подобный диалог и имел место, то я почти уверен, что не в самом начале их знакомства.

8