Полная версия

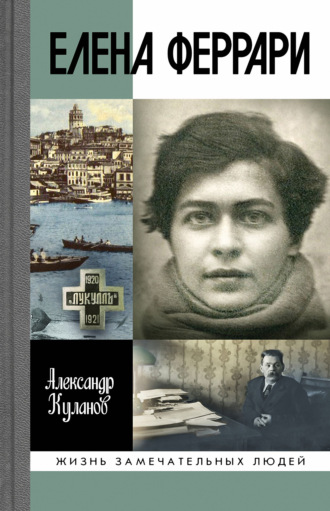

Елена Феррари

Сестра Владимира в «Автобиографической записке» от 27 мая 1935 года вспоминала собственный трудовой и партийный путь следующим образом: «С января 1917 была членом подпольного комитета (завода, района, города? – неясно. – А. К.), после Февральской революции была выбрана делегатом на парт. конференцию Приднепровья, затем секретарем городского партийного комитета. Работала тогда на Брянском заводе /снарядный цех/. В мае была назначена техническим секретарем парт. газеты “Звезда”. Месяц спустя вышла по своей инициативе из партии, путаясь в политических вопросах (подчеркнуто в документе. – А. К.). Перешла на машиностроительный завод Южный труд пом. литейщика, затем на токарный станок /в снарядном цехе/. Была выбрана членом завкома и председателем стачечного комитета, объединяющего 5 мелких металлургических заводов»[39].

Самое интересное в этом фрагменте, конечно, упоминание о газете. Учитывая, что в будущем Люся Ревзина много сил и энергии посвятит литературной деятельности, остановимся подробнее на ее начале. Первый номер газеты «Звезда» вышел 4 (17) апреля 1917 года, а в мае того же года Ольга стала техническим секретарем ее редакции, то есть работала в ней почти с самого начала издания этого «органа Екатеринославского комитета РСДРП». Редактором «Звезды» была хорошо знакомая нам Серафима Ильинична Гопнер, а ее замом – человек, оставивший воспоминания об «Абраме»: Моисей Ефимович Равич-Черкасский. Либо это одно из многих совпадений в жизни семьи Ревзиных, либо руководство «Звезды» протежировало «юношам» из фотосалона Штейна и «Абрам» действительно мог быть Ревзиным. В любом случае короткий период работы в газете представляется очень важным в биографии «Красной Феррари».

Должность, которую занимала Ольга Ревзина в «Звезде», была скромна, но необходима. Это тот малозаметный, но ответственный пост, на котором многое зависело от человека: остаться навсегда техническим «винтиком» или проявить себя так, чтобы начальство заметило и, возвышаясь, утянуло за собой ввысь, в карьерные голубые дали. Рискнем даже предположить, что именно с этого момента Ольга Федоровна начала постепенно, поначалу почти незаметно, отдаляться от своего старшего брата, который до сих пор во многом добросовестно заменял ей отца. Тем более что как раз в это время сам Владимир к отцу и уехал. Начиная едва ли не с возвращения Люси из Швейцарии в 1909 году, брат оберегал и учил сестру, вел, тащил ее за собой. Спрашивал ли он при этом, нравится или нет выбранный им для нее путь? Или и так было понятно, что девочка, растущая вместе с братом, полностью разделяет его увлечения и интересы? Кто знает… В любом случае, получается, что отец, о котором никто из них ни разу не сказал худого слова, даже если и был рядом, что случалось нечасто, оказывал на жизнь девушки явно меньшее влияние, чем брат. Более того: сегодня мы можем сказать, что еще многие годы Ольга полностью не освободится от опеки Владимира, а потом, до самой смерти, будет сильно к нему привязана.

Теперь мы примерно знаем, как Люся Ревзина превратилась в «Красную Феррари», и более или менее представляем, почему это произошло. Но мы никогда не узнаем, кем бы стала, кем могла бы стать эта женщина, если бы не ее старший брат, – выбравший однажды путь революционера, свернувший на одной из его развилок на тропинку большевиков, ушедший вскоре неверной дорогой анархистов, снова вернувшийся к большевикам, ставший разведчиком, уволившийся и снова принятый на службу, и снова уволенный, и снова, и снова… Значительную часть своей жизни Ольга Ревзина будет стараться тщательно копировать все изгибы судьбы старшего брата, следуя за ним как привязанная, идя «вторым номером». Ведомая Владимиром, она совершит несколько попыток обогнать его в карьерном росте, стать успешнее и счастливее, чем он, но опередить его сумеет только однажды – в смерти. Пока этот момент не настал, в частностях, в деталях своей биографии и прежде всего в выборе новых, временных или относительно постоянных покровителей она как женщина и как человек будет пытаться действовать в одиночку и самостоятельно. Иногда ей это даже будет удаваться. Хотя бы время от времени. И первый шанс на то, чтобы начать действовать, как Ольга Федоровна Ревзина, а не как Люся – младшая сестра Владимира, она получила, видимо, как раз став сотрудником газеты «Звезда», работая отдельно от брата, самостоятельно производя впечатление на своих товарищей и начальников.

Владимир Ревзин в это время вышел из РСДРП(б) и, вернувшись летом с Урала, вступил в отряд анархистов (таким образом, первый партийный стаж Владимира Федоровича составил всего около девяти месяцев), якобы «воевавших против деникинцев». Воевать он мог, но против кого на самом деле в то время сражался брат Люси – большой вопрос.

Весной 1917 года властью на Украине формально считалось общероссийское Временное правительство, представленное в Киеве Губернским комиссариатом и Центральной радой – украинским парламентом. К маю стало понятно, что на южных окраинах империи зреет мощное национальное движение, ставящее целью появление украинской государственности. В Киеве прошла целая череда съездов (военный, крестьянский, рабочий, кооперативный), требовавших национально-территориальной автономии вплоть до передачи Украине всего Черноморского флота и даже части Балтийского. Однако вплоть до начала июля никаких крупных вооруженных выступлений против центральной власти, против Петрограда не произошло. До осени 1917 года, до победы большевиков в столице России, никаких «деникинцев», никакой Гражданской войны на Украине не было – «велик… и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй» еще не настал. Германская армия из последних сил сдерживалась на западных границах империи войсками русского Западного фронта под командованием того самого генерала Антона Деникина и Юго-Западного – генералов (последовательно) Алексея Брусилова и Алексея Гутора. Сдерживалась, несмотря на всю разлагающую работу большевиков. Самая страшная – братоубийственная война была еще впереди. Но Люсе Ревзиной было не страшно. Брат вернулся, с ним ее, помимо родственных уз, объединяли не менее крепкие для тех времен связи идеологические.

И не только с братом.

Глава третья

Сын полка и товарищ барышня

Моя душа в священном пламени,Святой восторг сдержать нет сил —На распростертом черном знамениНарод надежды начертил:От старых дней – одни пожарищаОстались в смраде и золе…Вперед, друзья! Вперед, товарищи!К свободе! К раю на земле!Юрий Хованский «К анархии». 1918 год[40]В 1917 году Ольге Ревзиной исполнилось 18 лет – возраст совершеннолетия в нашем современном понимании. Понятно, что в те далекие и тяжелые времена взрослели много раньше. Особенно если речь шла о подростках вроде Люси и Владимира, вынужденных сталкиваться с трудностями жизни и необходимостью зарабатывать на кусок хлеба самостоятельно. И все же 1917-й – год особый для нашей героини именно в личном отношении. Решающий, даже помимо всех его революций, кончающихся и начинающихся войн, смен мест жительства, арестов и освобождений. Это год вступления Люси Ревзиной в по-настоящему взрослую жизнь, ибо как раз в 1917-м она познакомилась со своим первым и, судя по всему, единственным мужем.

Уроженец Варшавы Георгий Григорьевич Голубовский попал в родной для Ольги Екатеринослав крайне необычным путем. Родившийся, по данным 1919 года[41], в 1891-м, а по делу 1938 года[42] – в 1893-м, он, по неизвестной причине, в двенадцатилетнем возрасте стал воспитанником прославленной воинской части Русской императорской армии – лейб-гвардии Кексгольмского полка. Сыновья полков – отнюдь не новшество Великой Отечественной. Практика усыновления детей-сирот существовала у гвардейцев-гренадеров как минимум с 1878 года. Тогда, в самом конце Русско-турецкой войны, кексгольмцы подобрали у города Эдирне оставшуюся без родителей девочку-турчанку по имени Айше. Она стала дочерью полка, крестилась и вошла в историю как Мария Константиновна Кексгольмская[43]. Каким образом сыном полка оказался Георгий Голубовский, остается неизвестным, но он точно не был сиротой: его отец – польский лесник Григорий Виссарионович Голубовский оставался рядом с сыном до рокового 1938 года[44]. Мать Георгия умерла то ли при родах, то ли вскоре после них (не выжили еще девять детей, родившихся ранее), но у него имелась еще и старшая сестра Александра.

Тем не менее, прожив в части около восьми лет и получив там образование (в одной из анкет он обозначил его как «домашнее»[45]), двадцатилетний воспитанник лейб-гвардейцев сбежал не только из полка, но и из Варшавы, из Российской империи, вообще из Европы. По словам самого Георгия, он скрылся таким образом из-под ареста, куда попал после раскрытия в полку подпольной революционной организации, к запрещенной деятельности которой он был непосредственно причастен. Так это было на самом деле или нет, все еще неизвестно. Вполне возможно, что обстоятельства заключения под стражу воспитанника гвардейцев выглядели не столь романтично. В той же анкете Голубовский указывал, что числился в полку «до начала Первой мировой войны». Формулировка неоднозначная, она может сдвинуть дату побега из Варшавы с 1911-го на 1913-й или даже 1914 год, а это, в свою очередь, наводит на мысли о дезертирстве в преддверии надвигающейся войны. Может быть, рано пробудившееся революционное сознание не позволило Георгию, примкнувшему к «разоруженцам», участвовать в империалистической бойне? Всего лишь предположение.

В любом случае от Варшавы, Кексгольмского полка, от Российской империи, от Европы вообще Георгий постарался уйти как можно дальше и скоро оказался… в Америке, где «работал в разном качестве до 1917 года». Именно там, в Новом Свете, он стал анархистом и членом организации «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ)[4].

Этот мощный союз, возникший в 1905 году на базе соглашения между, прежде всего, американскими социалистами, анархистами и радикальными профсоюзными активистами, ко времени вступления в нее эмигранта из России насчитывал более 50 тысяч человек и был мощной силой в борьбе рабочих за свои права. В декларации, составленной при основании союза, указывалось: «Рабочий класс и класс эксплуататоров не имеют ничего общего. Не может быть никакого мира, пока голод и нужда имеют место для миллионов рабочих, в то время как немногочисленный эксплуататорский класс обладает всеми жизненными благами. Между этими двумя классами должна продолжаться борьба до тех пор, пока рабочие всего мира не организуются, овладеют средствами производства, ликвидируют систему наемного труда и станут жить в гармонии с Землей… Вместо консервативного девиза “справедливая поденная заработная плата за справедливую каждодневную работу” мы должны надписать на нашем баннере революционный лозунг “Ликвидация системы наемного труда”. Такова историческая миссия рабочего класса – покончить с капитализмом»[46].

Покончить с капитализмом многонациональный американский пролетариат надеялся не только в США. Декларации союза «Индустриальные рабочие мира» напрямую перекликались с лозунгами, под которыми тогда выступали пролетарии повсюду, в том числе и в России. И против начавшейся в Европе империалистической войны ИРМ выступал порой так же решительно, как социал-демократы Российской империи. Это при том, что Соединенные Штаты вступили в войну лишь в апреле 1917 года, а первые американские части попали на фронт полгода спустя, обеспечив окончательную победу Антанты, в которую, кстати говоря, не входили, оставаясь «союзником союзников». До этого времени антивоенное движение собственных рабочих мало беспокоило правительство пробритански ориентированного президента Вудро Вильсона, стремившегося к сохранению нейтралитета Соединенными Штатами, поскольку его вектор в общем и целом совпадал с направлением государственной политики. Лишь когда стало ясно, что отсидеться за океаном американцам не удастся, правительству пришлось взглянуть на антивоенные акции ИРМ под иным углом зрения. Чем ближе и неотвратимее становилось вступление Соединенных Штатов в боевые действия, тем больше это работало против союза и его активистов, которые автоматически становились врагами государственной политики. Начались репрессии. Членов ИРМ судили, сажали в тюрьмы по сфабрикованным обвинениям, просто линчевали. Быть активистом профсоюза в Америке внезапно оказалось опаснее, чем пролетарием в России, которую еще в феврале взорвала революция, и гражданин бывшей Российской империи Георгий Григорьевич Голубовский покинул ставшие столь опасными Соединенные Штаты. Если по той же причине он в ожидании катастрофы бежал в свое время из Польши, можно предполагать, что этот молодой человек обладал развитым чувством политического предвидения и сам в него, в этот свой дар, верил.

Через Сибирь Георгий Григорьевич с тремя единомышленниками – Чивиным, Волтуниным и Белковским[47] вернулся на родину, но не в Польшу – там шла война. Он перебрался сначала в Москву, а затем – в теплый и пока еще относительно сытый Екатеринослав. К слову сказать, двумя годами позже, в декабре 1919 года, американское правительство уже принудительно депортирует из США в Советскую Россию 249 бывших эмигрантов. Бо́льшая часть возвращенных родине на пароходе «Буфорд» граждан окажется соратниками Голубовского – анархистами и активистами ИРМ. Еще через три года советское правительство повторит этот же прием в отношении своих соотечественников, отправив осенью 1922-го в Германию два рейса со своими бывшими гражданами. Разница только в том, что американцы вернули на родину часто не имевших никакого образования революционеров, пролетариев, а порой и просто бандитов, а РСФСР выслала на Запад более 160 философов, писателей, представителей интеллигенции. Но и там, и там пассажирами были непримиримые враги существующего строя. И лидеры большевиков по опыту знали, насколько опасны именно образованные «борцы с режимом».

В родном городе Люси Ревзиной Георгий Голубовский оказался в июне 1917 года и, видимо, тогда же (ни он, ни она никогда не указывали точной даты) познакомился с будущей женой. Можно представить, каким притяжением для юной Люси обладал реэмигрант из Америки, где он боролся за права угнетенных рабочих, белых и негров. Ее память наверняка еще сохраняла картинки очаровательной старой Европы, которую она видела в детстве, и рассказы отца – об Америке, откуда вернулся этот молодой, но уже такой умудренный жизнью мужчина. Очень похоже, что на решение Люси окончательно отмежеваться от большевиков и примкнуть именно к анархистам оказали влияние не только постоянные диспуты между первыми и вторыми в квартирке при фотографии Штейна и на екатеринославских митингах, не только старший брат, мечущийся под воздействием идей и их провозвестников от одной группировки к другой, но и такой харизматичный и авторитетный муж. Он – голубоглазый красавец-блондин, вернувшийся из-за океана, откуда когда-то приехал отец Ревзиных, своими глазами видевший движение за свободу и участвовавший в нем, мог казаться ей настоящим героем, этаким анархистским принцем на белом коне, борющимся за права всех угнетенных. Он мог рассказать (и наверняка рассказывал) о битве мирового пролетариата с международной буржуазией с такими подробностями и комментариями, которые екатеринославской девушке Люсе и не снились. Его глазами она могла взглянуть на мир не из малороссийской глубинки, а с высот планетарного масштаба, и воспоминания о недавней, в общем-то, поездке в Швейцарию наверняка всколыхнулись в ней с новой силой – скоро мы увидим подтверждение этому. Если всё так, то неудивительно, что юная Ольга, только что начавшая восхождение по карьерной лестнице в партии большевиков, вдруг бросила всё и ушла под черные знамена анархистов. Ведь там был он – Жорж, как она на французский манер всю жизнь звала своего мужа. И она – резкая и волевая, решилась. Люся Ревзина покинула газету «Звезда», ушла от своей первой покровительницы Симы Гопнер и вступила в екатеринославский Клуб анархистов и в их боевую дружину[48].

Жорж был личным Люсиным завоеванием, ее гордостью, ее победой. Но в самом Екатеринославе популярность анархистов росла не по дням, а по часам и без американского гостя. Город, в котором позиции последователей Михаила Бакунина были традиционно сильны еще со времен первой русской революции, потрясали сообщения о событиях в Центральной России. Уже 13 марта в Москве было объявлено о создании Федерации анархических групп, в которую вошли около семидесяти человек, в основном представлявших радикально настроенную молодежь, а в Петроград после долгой эмиграции вернулся сам «отец русского анархизма» князь Петр Алексеевич Кропоткин. Анархия, та самая, которая «мать порядка», непременно должна была навести этот долгожданный порядок в хаосе рушившегося государства. Вот только никто, включая самих анархистов, не знал, как этого добиться, каким загадочным образом это можно сделать. Никакого более или менее ясного, единого представления о способах борьбы за победу своих идей и, самое главное, о путях развития общества в случае этой победы у анархистов ни в обеих русских столицах, ни в далекой Малороссии как не было, так и не появилось. Даже единой партии анархистов, пусть и с несколькими фракциями, создать не удалось. Каждая группировка, клуб, ячейка тянули в свою сторону подобно представителям животного мира из известной басни. Направление анархо-синдикалистов предлагало возложить функции управления страной на некую общую федерацию профсоюзов (синдикатов – от чего и получило свое название). Но ее только предстояло создать, и опять никто не мог сказать, как это сделать. Те же синдикалисты ратовали за свободный захват фабрик и заводов рабочими – под своим руководством – и дальнейшее управление ими в «свободном» режиме. К этому, тогда довольно популярному и тяготеющему к общемировой тенденции развития рабочего движения течению принадлежал, по его собственному утверждению, «американец» Георгий Голубовский. В России оно оказывало значительное влияние на крупные группы организованных рабочих масс: например, на профсоюзы металлистов, булочников (и те и другие были сильны и многочисленны в Екатеринославе), портовых рабочих, некоторых других, но выглядело беспомощно и неавторитетно за пределами больших городов. Крестьян идеи синдикалистов не увлекали, они остались им непонятны и неинтересны, потому что не содержали перспектив «светлого будущего для пахаря», а Россия в то время была преимущественно сельской, аграрной страной.

В свою очередь, анархисты-коммунисты (или анархо-коммунисты) призывали к немедленной социальной революции, к бескомпромиссному и скорейшему свержению Временного правительства, срочному прекращению войны, а затем к активной работе в создаваемых Советах рабочих и солдатских депутатов на базе всех партий, участвующих в революции. Во многом близкие по формулировкам к большевикам, но не желающие присоединяться к их партии анархисты-коммунисты своей риторикой притягивали к себе часть сторонников Ленина. По этой причине они, еще до октябрьского переворота, сами себя поставили в фактическую и весьма опасную оппозицию к будущей правящей партии. А после того как большевики и эсеры взяли власть и не предусмотрели в своей модели государственного устройства места для анархии, анархистам-коммунистам поневоле пришлось встать перед серьезным выбором: анархисты они все-таки или коммунисты?

Анархисты-индивидуалисты, в соответствии со своим названием, наоборот, отмежевывались от всех политических оппонентов и потенциальных попутчиков, категорически отказывались от вхождения в Советы, которые явно становились основой новой системы управления страной. Они отрицали любую власть вообще, и нередко такие лозунги становились идеологическим прикрытием для банальных бандитов, которых – вооруженных, голодных и наглых, бегущих с фронта, с каторги, из ссылки – расплодилось в гибнущей стране невероятное количество.

«Расправа чувствовалась в воздухе, – очень точно охарактеризовал политическую обстановку тех дней участник революционных событий Анатолий Горелик пять лет спустя. – Чувствовалось нечто новое, неслыханное… Трудящиеся требовали свое и часто сами отбирали…

Никто не подчинялся и все приказывали.

В это время движением Российской Революции еще никто не руководил.

Но вот из заграницы начали приезжать массы социалистов и анархистов, возвращались в Европейскую Россию ссыльные и каторжане и в массы полетели целые тучи криков, лозунгов, обещаний и предостережений.

Массы отшатнулись от вчерашних “вождей”. Но “долой королей” (и “да здравствует король!”). И массы начали искать себе новых “вождей”.

Анархисты и большевики начали овладевать движением и задавать тон»[49].

Для жителей Екатеринослава и окрестностей самым сложным испытанием оказалось верно уловить этот тон – хотя бы, чтобы выжить. Вроде бы бурный 1917 год на деле вышел лишь «временно» неустойчивым, как и правительство, возглавлявшее страну почти до его конца. Уже в 1918-м ситуация изменилась к худшему настолько, что стало казаться, что год назад царила эпоха стабильности и спокойствия. В 1917-м Украина только накапливала критическую массу для взрыва Гражданской войны. Накапливала идеи, оружие, злобу и людей – решительных, безжалостных, голодных, – способных превратить злобу в злодейство, а голод в грабеж с оружием в руках во имя каких-нибудь, тех или иных, революционных или контрреволюционных – любых – идей. Полнился такими людьми и такими идеями и Екатеринослав.

Подобно тому как приехал в город в поисках лучшей доли «американец» Жорж Голубовский, сюда приезжали и многие другие – коммунисты, эсеры, анархисты. Особое место среди них занимал, пожалуй, только один выдающийся персонаж. Человек, который вернулся сюда, потому что здесь, рядом, в Гуляйполе, была его родина и потому что именно здесь он был уже полностью готов к тому, чтобы не ловить чужой тон, а самому выступить в роли вождя масс, в роли «батьки», – Махно. Именно он стал одним из тех, кто дирижировал необыкновенной кровавой симфонией Гражданской войны на Украине в 1917–1920 годах.

НАША СПРАВКА

Нестор Иванович Махно (1888, село Гуляйполе, Екатеринославская губерния – 1934, Париж). Стал известен как «батька» Махно. Революционер-анархист, практик анархизма. С 1906 года был членом «Крестьянской группы анархо-коммунистов», действовавшей под Екатеринославом, участвовал в террористических актах и «экспроприациях» богачей. Неоднократно судим.

В 1917 году, после Февральской революции, освобожден из Бутырской тюрьмы в Москве. Вернулся на родину, создал в Гуляйполе Комитет спасения революции, сформировав из членов анархистской организации боевую дружину «Черная гвардия». Авторитет анархистов и лично Махно укрепила проведенная им в сентябре того же года конфискация помещичьих земель. Пользовался значительной популярностью среди крестьян Южной Украины. С приходом в эти края немецких войск «Черная гвардия» прекратила свое существование, а сам Махно отправился в поездку по России, где встречался с Владимиром Лениным.

Осенью 1918 года вернулся на родину и возглавил там анархистское движение. Во время Гражданской войны периодически входил в союз с красными, помогая им в войне против армий Антона Деникина и Петра Врангеля, но в целом придерживался линии на создание особой – «повстанческой» армии, пытался основать «Повстанческую республику» в Южной Украине. В 1920–1921 годах окончательно разошелся во взглядах с советским правительством, был признан им «бандитом», и к концу лета 1921 года армия Махно была разгромлена. Бежал за границу, в эмиграции жил в тяжелых условиях. Умер в возрасте сорока пяти лет от туберкулеза. В советской литературе и искусстве, как правило, его образ был гротескно-отрицательным.

Много позже, уже оказавшись за границей, Нестор Махно написал прелюбопытные воспоминания о своей жизни, о революции и о войне всех против всех. И здесь снова, совсем как в воспоминаниях Моисея Равич-Черкасского, мы сталкиваемся с зарисовкой мимолетной исторической фигуры, на этот раз девушки, по описанию очень похожей на нашу героиню. В главе о событиях лета 1917 года (если только он не ошибся, восстанавливая в эмиграции хронологию по памяти) Нестор Махно рассказал о своем посещении Екатеринослава: «…я возвратился опять в киоск федерации, подобрал ряд брошюр себе для Гуляйполя и хотел было уходить в бюро по созыву съезда для получения бесплатного номера на время работ съезда, как в киоск зашла молодая барышня, оказавшаяся товарищем. Она просила товарищей пойти с нею в зимний городской театр и поддержать ее в выступлении перед рабочей аудиторией против увлекающего рабочих социал-демократа “Нила”. Но присутствующие товарищи ей сказали, что они заняты. Она ни слова больше никому не сказала, повернулась и ушла.

Товарищ Молчанский спросил меня: “Ты с нею знаком? Это – славный и энергичный товарищ”. Я в ту же минуту бросил киоск и нагнал ее. Предложил ей идти вместе на митинг, но она мне ответила: “Если не будете выступать, то вы мне не нужны там”. Я обещал ей, что выступлю.