Полная версия

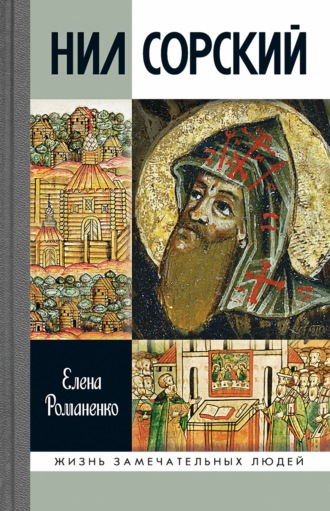

Нил Сорский

Послужной список дьяка имеет ряд особенностей. Нетрудно заметить, что первые десятилетия его службы были связаны с Белозерьем и Вологдой. Вероятно, Майко хорошо знал эти земли: расположение владений и угодий, их владельцев. Интересно, что родственники Ивана Гавриловича Заболоцкого, с которым дружил Андрей Майко, имели княжеское пожалование в Белозерье. Дед Заболоцкого, Иван Иванович, по прозвищу Молодой, в 1400–1420 годах владел на правах кормленщика волостью Киснема на северном берегу Белого озера. Эти права впоследствии перешли к его детям Льву, Дмитрию и Гавриле (отцу Ивана Гавриловича)24. Возможно, какие-то земельные владения в Белозерье были и у Майковых.

И еще один неожиданный штрих к биографии Андрея Майко. Мы уже упоминали, что он иногда вместо подписи ставил свою монограмму. Однако далеко не все дьяки заверяли подобным образом княжеские грамоты. Современные исследователи установили, что некоторые монограммы образованы из букв уйгурского алфавита, на котором велась документация в Золотой Орде25. Иногда монограммы представляли собой зашифрованные имена дьяков, как, например, у дьяка Кулудара, иногда целые фразы. Вполне вероятно, что Андрей Майко знал уйгурский язык; не случайно при его участии составлялись «списки казанские старые и грамоты посыльные» в Царском архиве26, то есть формировался фонд архивных документов, связанных с Ордой.

С 90-х годов XV века начинается новый этап в биографии Андрея Майко, его карьера делает крутой виток вверх: отныне он принимает участие практически во всех важных переговорах с иноземными послами, сам ездит с посольствами. Но речь об этом еще впереди.

Город детства

И будет яко древо насажденне при исходищих вод, еже плод даст во времвое.

(Пс. 1, 3)Детство и отрочество Нила прошли в Москве. Это был небольшой город, который мало походил тогда на столицу европейского государства. Белокаменные стены, построенные при князе Дмитрии Донском, опоясывали Боровицкий холм. К середине XV века укрепления еще не достроили, поэтому татары постоянно создавали реальную угрозу для захвата Кремля. Сегодня он нам кажется небольшим, а тогда в часы опасности за его стенами укрывалось все население столицы. «Летом Московский Кремль утопал в зелени, окруженный садами и рощами. Таким его видел еще до перестройки Кремля при Иване III итальянец Барбаро (“замок расположен на холме и со всех сторон окружен рощами”). Зимою его строения, покрытые белым снегом, с золотыми крестами, со свинцовыми кровлями, казались воплощением народных представлений о сказочных городах»27.

Кремль был своего рода городом в городе. Его низинная часть, расположенная у подошвы и по склонам холма, называлась Подолом. Она была густо заселена: здесь находились дворы служилых людей, купцов, великокняжеских слуг, а также хозяйственные дворы великого князя и его бояр. В черте кремлевских стен располагались мастерские ремесленников, обслуживавших знатных людей. На вершине холма стояли великокняжеский дворец и терема удельных князей и бояр; здесь же размещались владения митрополита, священников кремлевских соборов. Дворы были окружены высокими заборами, они представляли собой целые усадьбы с жилыми домами, садами, огородами, житницами и амбарами. Усадьбы образовывали улицы, вымощенные камнем. Через крепостные ворота они выходили на посады. Вдоль берега Москвы-реки, у подножия Боровицкого холма проходила древняя Великая улица. «Проходя через Тимофеевские ворота, она объединяла часть Подола, вошедшего в состав Кремля, и Зарядье – наиболее оживленный прибрежный район, связанный с причалами и большим торгом, который вытянулся… вдоль приступной кремлевской стены»28.

Иметь двор в Кремле было почетно, поэтому бояре и служилые люди всегда с неудовольствием воспринимали переселение в другие части города. В Кремле все жили довольно тесным миром, хорошо знали друг друга. Где в то время стоял дом Майковых, мы не знаем. В XVII веке их двор находился в Китай-городе, но можно предположить, что в детские годы Нила семья государева служилого человека размещалась в Кремле.

Москва времени Василия Темного практически вся была деревянной, средств на каменное строительство не хватало. Частная каменная застройка в городе началась только в 80-х годах XV столетия. Поэтому пожары были настолько частым явлением, что каждый житель Кремля успевал за свою жизнь построить не один дом. Даже великокняжеский дворец оставался деревянным, за исключением нескольких каменных палат. Во дворце у княгини был «златоверхий терем», обращенный к берегу и называвшийся «набережным». Парадный вход в терем украшало двухэтажное крыльцо-рундук, с резными колонками-балясинами. 1 февраля 1394 года на дворе великой княгини освятили каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Сенях. Набережная палата великого князя, вероятно, была каменной; ее «страннолепно» расписал «подписью» «незнаемою» знаменитый византийский художник Феофан Грек, много работавший на Руси. Он же нарисовал «саму Москву» на стене дворца у князя Владимира Андреевича Храброго, героя Куликовской битвы. Его двор стоял рядом с великокняжеским дворцом.

Кремль был не только великокняжеской резиденцией, но и церковным центром. Здесь находились монастыри – Чудов, Спасский, Вознесенский – и размещались подворья крупнейших русских обителей: Троице-Сергиевой, Кирилло-Белозерской, Симоновой. Отдельно стояли храмы с прилегавшими к ним кладбищами. Центром Кремля являлась Соборная площадь, которая в первой половине XV столетия не была еще столь парадной и торжественной, какой мы ее знаем сегодня. Тогда здесь стояли небольшие каменные церкви: Успенский собор, церковь Благовещения и храм архангела Михаила. «Успенский собор находился на самой высокой точке кремлевского холма: в народе его прозвали церковью Успения “что в Маковце”, то есть на маковице, на макушке. Он царил над невысокими деревянными постройками, выделяясь белизной и мощью известняковых стен, украшенный изящными резными поясами из семилепестковых пальмет и балясинок»29. Этот одноглавый храм был освящен еще при Иване Калите – 14 августа 1327 года; осенью 1329 года к нему пристроили придел – крошечную церковь в честь праздника Поклонения веригам апостола Петра. Здесь в каменной гробнице покоились мощи митрополита Киевского и всея Руси Петра, святого покровителя Москвы.

Рядом с Успенским собором возвышалась главная московская колокольня, также построенная при Калите. «Она представляла собой восьмигранную белокаменную башню. Верхнюю часть башни прорезали арки, в пролетах которых размещались большие и малые колокола. В нижней части башни князь Иван Данилович велел устроить маленькую церковь во имя своего небесного покровителя – святого Иоанна Лествичника. По названию этой церкви москвичи издавна называли колокольню Иван Великий»30. Каменный храм во имя архангела Михаила Калита построил в 1333 году по обету, в благодарность за избавление Руси от голода, вызванного «рослой» (пошедшей в рост и не давшей зерен) рожью31. Архангельский собор стал усыпальницей московских князей. Их домовая Благовещенская церковь, построенная во времена Дмитрия Донского, предназначалась для семейной домашней молитвы. Крытые переходы связывали церковь с великокняжескими теремами. В 1405 году храм расписали Феофан Грек, чернец Андрей Рублев и старец Прохор с Городца. В подклете церкви хранилась казна великого князя. Эта часть древнего храма сохранилась до наших дней, она уцелела в ходе строительства нового здания в 1416 году и при более поздних перестройках в 1485–1489 годах. На башне-часозвоне рядом с Благовещенской церковью сербский монах Лазарь, пришедший в Москву с Афона, установил в 1404 году первые боевые часы. «Народ удивлялся сему произведению как чуду»32. В Троицкой летописи сохранилось подробное описание их устройства: «Сий же часник наречется часомерье; на всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и разсчитая часы нощныя и дневныя. Не бо человек ударяше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно некако створено есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено»33. К середине века жители Кремля уже привыкли к этому чуду. Под бой часов прошли детство и отрочество Нила Сорского. Иван Великий звал его на службу, часы же напоминали, что время скоротечно, а человеческая жизнь – это «пар, пыль и пепел». Во всяком случае, так он напишет впоследствии, перефразируя известную стихиру Иоанна Дамаскина, в своем монастырском уставе.

Неподалеку от великокняжеского дворца располагался княжеский монастырь с церковью Спаса на Бору. В первой половине XV столетия в Кремле еще стояли вековые сосны-великаны, напоминавшие о том густом сосновом бору, который в незапамятные времена шумел на месте Москвы. Небольшой монастырский храм в честь Преображения Господня долгое время служил усыпальницей. Здесь была похоронена княгиня Александра, мать Дмитрия Донского, и почивали мощи просветителя зырян епископа Стефана Пермского. В Преображенской церкви перед кончиной принял постриг Иван Калита, а впоследствии и его сын Симеон Гордый, умиравший от чумы.

Митрополичий двор находился к северу и западу от Успенского собора. В 1450 году святитель Иона заложил здесь каменную палату, а при ней домовую церковь в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы. Такое же посвящение имел знаменитый Влахернский храм в Константинополе, где хранился мафорий Пречистой Девы – шерстяной плат, покрывавший Ее голову и плечи. Митрополит Иона посещал столицу Византийской империи, и какие-то его личные впечатления и упования, безусловно, определили выбор храмового праздника. С глубокой древности Влахерны были величайшей святыней христианского мира. В царствование императора Льва I Мудрого (457–474) два патрикия, Гальбий и Кандид, тайно вывезли из Палестины в Константинополь мафорий Пресвятой Богородицы. В церкви, где патрикии спрятали свое сокровище, постоянно звучало пение, горели свечи, а воздух был напоен сладкими ароматами. Это чудо стало известно всему городу. Император повелел построить для святыни храм во Влахернах и поместить ее в драгоценную раку из серебра и золота. В 882 году, когда русские корабли угрожали Константинополю, весь город вышел на торжественную процессию. Ее возглавил патриарх Фотий, который нес мафорий Богородицы. Патриарх опустил края ризы в море, тотчас поднялась буря и разметала русские корабли.

2 июля 1451 года, в праздник Ризоположения, Пресвятая Богородица укрыла своим мафорием и Москву. С ее заступничеством жители города связывали избавление от «скорой татарщины» – внезапного нашествия войска ордынского царевича Мазовши. Осадившие Москву татары сожгли все посады и «со все страны ко граду приступаху… и стрелы на град напущающе»34. Тогда горожане во главе с митрополитом Ионой, на которого Василий Темный оставил столицу, обошли с крестами и иконами городские стены. К вечеру татары отступили, а наутро осажденные в радостном изумлении увидели, что они бежали, бросив в панике свое оружие и награбленную добычу. В память об этом событии на Боровицком холме до сих пор стоит Ризоположенский храм.

За стенами Кремля располагался Великий посад: его естественными границами стали Москва-река и Неглинка. Улицы Никольская, Ильинка и Варварка были главными улицами Великого посада. Здесь находились укрепленные дворы знати и богатого купечества, площадь некоторых дворов достигала двух тысяч квадратных метров. Ремесленники жили преимущественно на дворах знати, постепенно они стали переселяться в ремесленные слободы35. Уже в начале XV века Великий посад имел защитные сооружения.

С восточной стороны к стенам Кремля примыкали торговые ряды, спускавшиеся к Москве-реке. С конца октября, как только замерзала река, вся торговля в городе прекращалась и перемещалась на рынок, устроенный на реке. «На таковой рынок ежедневно, в продолжение всей зимы, привозят хлеб, мясо, свиней, дрова, сено и другие нужные припасы», – записал итальянец Контарини, посетивший Москву в 1460-х годах.

За Москвой-рекой начиналось Заречье – наименее заселенный район города, поскольку именно отсюда, с юга, чаще всего к городу подступала опасность. Здесь проходила дорога в Орду, о чем в напоминание нам осталась улица Большая Ордынка. В тихие летние дни Заречьем можно было полюбоваться из окон высоких кремлевских теремов. По берегу реки расстилался обширный зеленый луг. Но чаще всего в эту сторону смотрели с опаской, наблюдая, как клубы пыли, поднятые множеством конских копыт, стремительно надвигаются на город. После татарских набегов Заречье зловеще чернело пепелищами и остовами печей.

К западу от Кремля, между современным Арбатом и Москвой-рекой находилось Занеглименье. Московская застройка всегда отличалась нерегулярностью. Жилые дома сосредоточивались вокруг храма, а дальше шли пустыри, овраги, луга – и вновь небольшие группы домов. Приходские церкви того времени практически все были деревянными, а некоторые из них – такими маленькими, что умещались под сосной, как церковь Ильи-пророка в Посаде. В первой половине XV века Москва находилась в границах Белого города (нынешнее кольцо бульваров). Почти на окраине города стояли Симонов и Андроников монастыри.

Дома москвичей в те далекие времена представляли собой «неглубокие врытые в землю срубы из добротных еловых или дубовых бревен»36. Жилые комнаты размещались над землей, а нижний этаж занимал погреб. Дома были небольшими, их общая площадь составляла 20–25 квадратных метров. Иностранцев поражала простота убранства московского дома. Его центром была печь, которую топили девять месяцев в году, чтобы согреться и приготовить пищу. Печь служила и спальней для всей семьи. Избы топились по-черному. Если заморский гость для постоя находил «белую избу», это считалось редкой удачей. Некий Даниил, принц из Бухова, который побывал в Москве в 1576 году как чрезвычайный посол императора Священной Римской империи Максимилиана II, с недоумением заметил по поводу московского быта следующее: «Если бы они были хотя бы несколько людьми образованными, и если бы им была по сердцу жизнь более человеческая, то они с небольшими издержками могли бы жить пышно»37. Однако с точки зрения русского человека, такая простота в быту была понятна и разумна. Чем меньше имеешь, тем легче терять. Москва часто выгорала дотла. Так вырабатывалось то особое отношение к жизни, которое воплотилось в нестяжательности русских святых.

Нестяжательность – понятие многогранное. Но если попытаться суммировать всё сказанное о нем, то можно определить нестяжательность как неимение лишнего. В московских домах, по свидетельству иностранных гостей, даже набор глиняной и деревянной посуды был минимальным. Эту особенность древнерусского быта отметил замечательный русский историк В. О. Ключевский: «Современный человек, свободный и одинокий, замкнутый в себе и предоставленный самому себе, любит окружать себя дома всеми доступными ему житейскими удобствами… В Древней Руси было иначе. Дома жили неприхотливо, кой-как. Домой приходили как будто только поесть и отдохнуть, а работали, мыслили и чувствовали где-то на стороне. Местом лучших чувств и мыслей была церковь. Туда человек нес свой ум и свое сердце, а вместе с ним и свои достатки»38.

Но оставим быт и попытаемся понять, какие духовные явления озарили отрочество и юность будущего святого.

Дивные лики

Сказал ми еси пути живота, исполниши мя веселия с лицем Твоим красота в деснице Твоей в конец.

(Пс. 15, 11)Ни в чем так зримо и полно не отражаются духовные искания эпохи, как в художественном творчестве. Даже слово не всегда способно раскрыть сущность явлений так, как образ. Столетие, предшествовавшее рождению Нила Сорского, было великой эпохой в истории древнерусского искусства. Этот период еще называют вторым знакомством Руси с Византией. В конце XIV века в Москве работали выдающиеся греческие и южнославянские художники, в монастырях Константинополя и Афона переводили на славянский язык творения святых отцов, эти книги поступали в библиотеки русских обителей. В 1344 году на Русь после длительного перерыва, вызванного татаро-монгольским нашествием, прибыли греческие мастера. Они украсили фресками Успенский собор в Московском Кремле и, вероятно, написали несколько дошедших до наших дней икон. Среди них погрудное изображение Христа Вседержителя, уже в древности получившее название «Спас Ярое Око»39. Это, безусловно, знаковая для своего времени икона. Лик грозного и неумолимого Судии смотрит в самую глубь человеческой души через пространство и время.

В первом, самом древнем здании Успенского собора находился образ «Троицы» середины XIV века. Он был полностью переписан в 1700 году, первоначальная живопись сохранилась лишь на ликах среднего ангела и праматери Сары. Ныне икона, которая по-прежнему пребывает в Успенском соборе, производит удивительное впечатление, как будто открывает окно в иную, неземную, реальность. Из-под поздней живописи, уже далекой от духовной сущности вещей, проступает лик божественной красоты. На алтарной преграде Успенского собора греческие художники изобразили древних святых египетской Фиваиды и Палестины: Павла Фивейского, Феодосия Великого, Евфимия Великого, Антония Великого, Ефрема Сирина и Исаака Сирина. Эти фрески, видимо, были отчасти воспроизведены в росписи нового Успенского собора 1481–1482 годов артелью художников под руководством знаменитого русского мастера Дионисия. Лики святых также украшали алтарную преграду Благовещенского собора, расписанного Феофаном Греком, Андреем Рублевым и Прохором с Городца, что говорит о живописной традиции, утвердившейся в кремлевских соборах. Алтарная преграда символизирует собой врата в Царство Небесное, именно сюда во время богослужения устремлены взоры молящихся людей. Лики древних святых, изображенные здесь, напоминали о живой и вдохновенной вере в Бога. Они говорили без слов, что путь к спасению души есть подражание житиям святых. Именно этот путь избрал для себя Нил Сорский, для него этот художественный знак не остался незамеченным.

В 90-е годы XIV столетия благодаря активным художественным контактам Русь знакомится с культурой исихазма, которую завещала нам уходящая в небытие Византия. Эпоха, предшествовавшая падению великой империи, была наполнена напряженными духовными поисками и спорами, касавшимися глубинных основ православного учения о молитве. За десятилетие с 1341 по 1351 год в Константинополе состоялись три Церковных Собора, на которых авторитетом Церкви была подтверждена достоверность опыта монахов-исихастов. В чеканных богословских формулах святителя Фессалоникийского Григория Паламы нашла свое окончательное оформление и осознание тысячелетняя традиция «умного делания», мистического богословия «обожения».

Противник Паламы, калабрийский монах Варлаам, рационалист по убеждениям, утверждал, что только «внешняя мудрость» может быть средством Богопознания. Под «внешней мудростью» подразумевалась древнегреческая философия, причем преимущественно аристотелевского направления, «выше и больше» которой, по мнению Варлаама, «нет ничего». Как говорил сам калабрийский монах, он выступал «для опровержения тех, кто преступает законы мышления»40. Свой силлогизм Варлаам строил так: «…если Бог есть истина, то незнание истины есть незнание Бога, всякий же, кто не изучил внешней мудрости, не знает истины, то есть Бога»41. Защитники православной традиции указывали Варлааму на то, что он все тайны мира пытается постигнуть при помощи диалектики, «изостряясь в противоречиях».

Для святителя Григория Паламы, напротив, непререкаемой и неопровержимой оставалась истина, что помимо «здравого понимания чего бы то ни было существующего в мире» человек должен стремиться к «ведению того, что доставляет нам жизнь божественную»42. Да, человеческие чувства способны добывать из внешнего мира образы. Эти образы есть подлинные отражения тел. Из этих образов человеческий ум составляет разные понятия. Но только «научение Святаго Духа может быть источником истинного ведения о Боге, мире и человеке»43. Только мистический опыт позволяет открывать великие тайны. Многие сейчас проповедуемые догматы, говорил Палама, содержались в законе Моисея как тайны, в том числе и догмат о Троице. Эти тайны «духом созерцали» пророки и открыли их людям задолго до исполнения пророчеств.

Святитель Палама утверждал реальность не только того мистического опыта, который содержится в церковном Предании, но и реальность откровений в духовном опыте человека. В связи с этим вопрос о природе Фаворского света, который озарил апостолов во время Преображения Христа, стал главным в его учении и в полемике с Варлаамом. Калабрийский монах считал свет Преображения созданным «мысленным» образом для сообщения высшего знания апостолам, «слабым призраком» знания «о том, что есть»44. Преображение, по Варлааму, не означало причастия апостолов тому, «что есть». Фаворский свет не был излиянием существа Бога, ибо Бог, говорил Варлаам, не может быть доступен человеку и приходить с ним в общение. Палама же настаивал на подлинности Преображения. Из-за преступления Адама человек был лишен возможности божественного созерцания, рассуждал он. Фаворское «озарение» «явлено было, дабы мы знали, чем мы были (до грехопадения) и чем будем». «Ибо во Христе преобразилось на горе не божеское естество Его, а занятое от нас естество человеческое. Творец на этой горе явил первообразную красоту свою в твари, оставшейся тварью»45. При том что тайная Божественная сверхсущность всегда остается невидимой и недоступной, человек, согласно учению Григория Паламы, способен бесконечно познавать Бога в его энергиях, приобщаться Ему, преодолевая свою тварную ограниченность. По образному толкованию святителя, сущность и энергии соотносятся друг с другом, как самый солнечный диск и тепло от его луча, как источник и вода.

Для того чтобы благодать Святаго Духа начала действовать в человеке, необходим духовный подвиг – исихия. Это сложный процесс восхождения по ступеням совершенства, и доступен он не каждому. «Редки люди, глубоко познавшие философию, что в мире; редки и те, которые знают философию безмолвия, что в Боге». В состоянии безмолвия ум, объединяющий в себе собственно ум, сердце и душу, предварительно очищенный от страстей, собирается и возвращается сам к себе, начинает совершать «восхождение через себя к Богу» – «умное делание». Он озаряется светом Троицы, значит, достигает своего настоящего состояния, той мысленной высоты, когда становится подобен сапфиру. Сам же человек достигает состояния обожения. Поскольку тело неразлучно соединено с душой, то и само тело удостаивается божественного присутствия.

Историки давно спорят о том, насколько учение Паламы и теория исихазма были известны на Руси. Но идеи, как известно, носятся в воздухе; взаимовлияние культур – вещь очень тонкая и не объяснимая научным «препарированием». Именно это учение о божественной сущности и энергиях, об «обожении» человека, о мистическом откровении высших истин являли своим творчеством греческие художники, приходившие из далекой Византии.

Летом 1395 года Феофан Грек расписал в Московском Кремле храм Рождества Богородицы на дворе великой княгини Евдокии Дмитриевны, а четыре года спустя – Архангельский собор. Эти фрески не сохранились до наших дней. Но об образах, созданных Феофаном Греком, мы можем судить по знаменитым новгородским фрескам церкви Спаса на Ильине улице. Написанные почти в монохромной гамме экспрессивными белильными движками, лики и фигуры преподобных кажутся лишенными всякой телесной природы. Огонь божественной энергии испепелил их плоть и преобразовал душу, которая сама стала огнем. Помещенные в ирреальном пространстве святые, созданные кистью Феофана Грека, «действуют в единстве с всепроникающей сверхъестественной волей. Движения их скупы, но полны непреодолимой силы; взгляды обращены в первопричину явлений. Согласно Симеону Новому Богослову, каждый, кто достиг очищения сердца, “весь всецело бывает Бог по благодати”. Он “слеп и не слеп”; он смотрит не естественными очами, так как стал выше всякого естественного зрения… и смотрит выше естества. Бывает бездействен и недвижим, как исполнивший всякое собственное действие”»46.

Поражает мощная портретная выразительность каждого образа, созданного Феофаном. «Психологически остро характеризован пустынник Макарий Египетский, отрешившийся от мира; самоуглубленный отшельник показан с закрытыми глазами, с покрывающими большую часть его лица волосами; его резко поднятые брови говорят о внутренней борьбе; традиционный молитвенный жест (оранта) применен так, что приобретает новый смысл: отстранение от себя всего окружающего; жестом он как бы говорит “Noli me tangere” (“не прикасайся ко мне”)»47.

Главный цвет в палитре Феофана Грека – белый, цвет райского света. «Первые слова о свете Господнем исходили от самого Христа: “Доколе Я в мире, Я свет миру” (Ин. 9, 5); или: “Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни” (Ин. 8, 12). Однако ясные в первые века христианства слова Христа в ежедневном церковном обиходе утратили свою остроту. Впрочем, только словесные рассуждения о природе света Господня даже в проповедях великих богословов оказались недостаточными. Необходимо было создание зримой молитвы, способной вернуть изначальный (почти утраченный) смысл слов Христа. И она возникла, эта молитва. Возникла в творчестве художников-исихастов (таких как Феофан Грек, как мастера фресок Волотова поля, как мастера мелётовских фресок). И эту живопись уже невозможно было считать иллюстрацией к богословским текстам, так как она могла привести созерцание верующего к сущности того света, которая находится за пределами любых слов…»48