Полная версия

Música y Músicos Portorriqueños

Después de la muerte, (en 1856) del organista de Catedral Don Domingo Delgado, la plaza fué servida, interinamente, por los sacerdotes músicos, señores Herrera, cubano y Cabrera, portorriqueño, hasta que con motivo de la creación de la orquesta de Capilla, se acordó por el Cabildo, que la plaza de organista se cubriese por oposición, siendo el primero, que así la obtuvo, Don Gregorio Ledesma, aragonés, músico compositor de mérito, que habiendo sido desterrado de España, por causas políticas (era carlista) aquí constituyó definitivamente su hogar, después de haber cumplido en el ejército, el castigo impuesto, y del que fué indultado al poco tiempo. Sus hijos, Matías y Pepe, han sido portorriqueños, cuya memoria (pues ambos han fallecido) se recuerda honrosamente.

Al morir Ledesma, fué nombrado Don Luís Rengel, en calidad de interino, sirviéndola así por más de ocho años, hasta que al verificarse las oposiciones, la obtuvo, en buena lid, el connotado maestro Agulló, que permaneció como tal hasta el cambio de nacionalidad. Las plazas de sorchantres que habían sido aumentadas a cuatro, las cubría, por designación, el Cabildo. Uno de los que recordamos, que sirvió la plaza hasta que la Iglesia fué separada del estado con el cambio de régimen, fué Manuel Jordán, que todavía vive dedicado a la profesión de cantor e instrumentista.

En la misma forma de oposición fueron cubriéndose las vacantes de la orquesta de Capilla, aunque de momento se nombraban algunos interinamente, ocupando las plazas con ese carácter hasta que se llamaba a oposiciones.

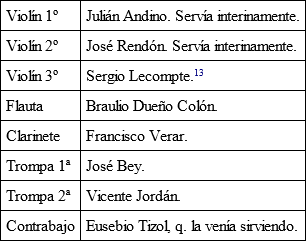

En las celebradas en 1880, cuyo jurado lo formaban los maestros Gutiérrez, Toledo y Valero, (Don José), más dos canónigos y el Dean como Presidente, fueron adjudicadas las siguientes plazas:

Примечание 113

Después en otras oposiciones, muerto Rendón, pasó Lecompte al puesto de 2º violín, y fueron nombrados, Pepe París, trompa, y José Laza, Bombardino. Las demás designaciones no las recordamos.

La enseñanza del piano adquirió nuevos rumbos, con el retorno, primeramente, de Tavárez, y después con la llegada a la Isla de varios maestros, siendo entre éstos el más connotado y al que se debe la implantación en San Juan de la escuela moderna, Don Fermín Toledo.

Tavárez se estableció primeramente en San Juan, después en Caguas y últimamente escogió, como domicilio definitivo, la ciudad de Ponce. La llegada de Tavárez a esta ciudad coincidió con la de muchos jóvenes ponceños que retornaban de Europa con títulos académicos y bastante cultura general, en la que la música ocupaba puesto prominente, así como otros amateurs del arte, también de título y posición económica desahogada, que allí fueron a ejercer sus profesiones.

Entre éstos figuraba el doctor Don Martín Corchado, que poseía y cultivaba, como dilettante, una hermosa voz de tenor, Don Olimpio Otero, persona cultísima y de gran influencia en la ciudad del Sur, y otros tantos, como los Marín, Biaggi, Cabrera, Salazar y otros más, que fueron los iniciadores, por decirlo así, del renacimiento social, intelectual, artístico y político de aquella Ciudad, que desde 1870 hasta poco antes de ocurrir el cambio de nacionalidad, figuraba a la portada del progreso portorriqueño.

En San Juan, Ramón Sarriera, G. de Aranzamendi, Carlos Geigel, Galván, Pedro Delgado, continuaban la enseñanza de la escuela brillante en el piano. Sarriera era el más connotado, pues además de haber obtenido discípulas tan distinguidas como Dolores Iriarte, Josefa y Ramona Sicardó, Matilde Girona y Erma Montoto, dirigía una sociedad de cuartetos, vocal e instrumental, dando frecuentes audiciones en las que se distinguían los cantantes-aficionados, señorita Damiana Ferrer, Sras. Llopis de Goded y Emilia T. de Cortés, y los caballeros Pomar, Todd (el actual alcalde de San Juan), Aranda, y San Juan, así como sus discípulas de piano.

En Arecibo, Heraclio Ramos; su hermano Federico, en Utuado; Alejandro Romero, en Manatí; José María Schwartzkoff, en Cayey; Otero y Lino Rendón, en Humacao; Mauricio y Hermógenes Álvarez, en Caguas; Canales y Carvaná, en Aguadilla; Espada, en San Germán, fueron, entre otros más, los encargados de fomentar el arte en los pueblos de la Isla.

La fundación del Ateneo, el 30 de Abril de 1876, sesión preliminar, y, definitivamente, el 29 de junio del mismo año, inauguración oficial,14 de cuyo centro fué el alma, Don Manuel de Elzaburo, abogado distinguidísimo, vino a contribuir, poderosamente, al desarrollo del arte musical portorriqueño, puesto que, desde el siguiente año de 1877, empezó a celebrar, periódicamente, certámenes artístico-literarios, en los que, seleccionando la clasificación de temas y géneros para las convocatorias, y escogiendo jurados imparciales y competentes, logró fomentar el cultivo de la composición musical, haciendo que los artistas, a los que acogía cariñosamente en su seno, y que, por falta de estímulo, permanecían negligentes o sumidos en la oscuridad, sacudiendo la especie de parálisis que les atrofiaba, y poniendo en ejercicio sus facultades creadoras, aspirasen a ceñir sus frentes con laureles de glorias. La historia del Ateneo portorriqueño, sobre todo en las páginas correspondientes a los años del 1876 hasta 1898, es una de las más honrosas que puede presentar a las generaciones futuras, el archivo cultural del país.

Don Fermín Toledo, connotado maestro de piano y música, procedente del Conservatorio de Madrid, al trasladar su residencia desde Guayama a San Juan, fué un valiosísimo elemento que adquirió la Capital, y, sobre todo, el arte.

Toledo, que además de su cultura musical, poseíala también social e intelectual, aparte de su carácter, altamente simpático, tenía una actividad grandísima para todo.

Desde que se estableciera como maestro de piano, se adueñó de las mejores lecciones de la alta sociedad. Implantó, como ya hemos dicho antes, la escuela del conservatorio de Madrid, en el que, a pesar de que alguien lo ha calificado de escuela adocenada, se siguen, estudios, completamente similares a los de París, Roma, Milán y demás de Europa, y del cual han salido artistas proclamados como tales, por los mejores centros musicales del mundo, aunque muchos vayan a estudiar a otras escuelas en el extranjero, pues el mero hecho de obtener un diploma o premio en un conservatorio, si el titulado no sigue estudiando, no le permitirá escalar mayores alturas.

Como maestro de piano, Toledo obtuvo discípulas que, en y fuera de Puerto Rico, han sido después muy aplaudidas, como, entre otras, que aún viven honrando al maestro, María Medina de Vasconi, Trina Padilla de Sanz, Leonisa Rius y Asunción Bobadilla.

Pero además del piano, tenía grandes condiciones de organizador y director, como lo demostró cuando en la noche del 22 de noviembre de 1879, inaugurando la reconstrucción del teatro municipal que acababa de efectuar nuestro competentísimo ingeniero Don Tulio Larrínaga, actual consejero del Ejecutivo, presentó al público de San Juan la gran sociedad de conciertos que en menos de cuatro meses había organizado y que integrada por los instrumentistas más valiosos de San Juan, podía hacer acto de presencia musical en cualquier público inteligente. Los conciertos tuvieron gran aceptación y la sociedad tuvo vida, hasta poco después de haber obtenido la medalla de Oro en la Feria-Exposición de Ponce, 1882. Toledo al poco tiempo trasladaba su domicilio a New York en donde estuvo por muchos años al frente de una gran fábrica de pianos y órganos, trasladándose después a París en cuya gran ciudad se abrió paso franco, rindiéndosele, a su muerte, el homenaje artístico que mereció.

El ambiente de libertad que empezaron a respirar los portorriqueños desde la célebre revolución española de 1869, sobre todo durante el tiempo en que fué regida la Isla por el sistema republicano implantado, aunque efímeramente en España; el relativo bienestar económico de que disfrutaba el país por esos años y la supresión, sino absoluta, por lo menos en gran proporción, del fanatismo político-religioso que hasta el 1869 imperaba, no dejaron de influir bastante en el desenvolvimiento del arte musical, pues los compositores, con excepción de Gutiérrez, que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo cambiar el misticismo de sus concepciones, inspiraban sus producciones en obras completamente mundanas aunque con mayor preferencia en el género bailable y regional.

De todos modos, en los certámenes del Ateneo y otros que convocaban distintas sociedades, se presentaban obras de género severo, que fueron encauzando el buen gusto y fomentando los estudios, bastante descuidados hasta entonces, de la armonía y composición.

Las bandas militares, mejoraron muchísimo en su organización y repertorio y las mismas orquestas de baile se oían con sumo agrado. La danza, en su estructura musical, se elevó a gran altura con el nuevo estilo melódico-armónico que introdujera Tavárez, y en los campos, las típicas orquestas jíbaras constituídas por el alegre tiple, el bullicioso cuatro, la coquetuela bordonúa y el animoso güiro o guícharo, alegrando los bateyes de alturas y sabanas proporcionaban a nuestros pobres pálidos, innumerables horas de alegría y solaz, ya en los ritornellos de las faenas agrícolas, en las fiestas patronales, en velorios y rosarios, ya en los bailes, en los que el seis chorreao era y es para ellos el desideratum de sus placeres coreográficos.

Aunque al morir Tavárez, en julio 1 de 1883, ya Campos era una gran figura musical, su triunfo en la Feria-Exposición le hizo, con pleno derecho, asumir la dirección general artística de Ponce, comenzando un período de creciente actividad, que después de su muerte fué descendiendo hasta casi llegar a un estado de postración, a pesar de los esfuerzos hechos por Arteaga y más principalmente por Chavier, Pasarell y Pericás.

En la década de 1880 a 1890 hay un período de tiempo del cual no podemos ocuparnos, por haber residido, desde julio de 1884 hasta fines de 1889, en Madrid y desconocer, en absoluto, el movimiento artístico de entonces, aunque por las referencias que se nos han hecho, nada de notable ocurrió que merezca citarse.

La llegada a San Juan, en 1887, de los distinguidos pianistas y profesores, Don Celio Rossy, portorriqueño y del señor Segura Villalba, español, fué motivo para que, después de haberse apreciado sus altas condiciones artísticas, les secundasen los mejores profesionales de entonces y el público en general, para la instalación de un instituto de música que llegó a tener vida real durante un año con bastantes y buenos resultados, pero que, por no cubrir los gastos y no haber sido posible obtener una subvención oficial, tuvo que cerrarse definitivamente.

Por esa misma época se estableció en Mayagüez el maestro compositor, barcelonés, Don José Gotós, director que había sido de la orquesta del Liceo de Barcelona, el cual, nombrado Director artístico del Casino de Mayagüez, dió gran impulso a los actos musicales de dicho Centro.

Gotós ejerció como profesor de Canto, Composición, Piano y Violín, sobresaliendo como tal, en nuestro concepto, en la enseñanza de la composición y del violín. Uno de sus mejores discípulos de violín lo ha sido el joven Salvador Castro Casanova, que hasta hace poco tiempo ocupaba puesto prominente en la orquesta del Covent-Garden, de Londres, después de haber sido, por muchos años, violín concertino de la del Yate, de uno de los más linajudos Lores de Inglaterra.

Muchas fueron las composiciones que el maestro Gotós hiciera expresamente para el Casino de Mayagüez, sobre todo, overturas y coros. En 1897 falleció en San Juan.

En Arecibo, el joven Paco Cortés, que después adquirió gran renombre en París con su obra para la escena lírica titulada "Le noit du Noel", ejerciendo la profesión en 1889 organizó una compañía infantil de zarzuela, que debutó con "Los Sobrinos del Capitán Grant", obteniendo un gran éxito y algunos positivos beneficios que le hicieron realizar su soñado viaje a Barcelona, para proseguir estudios superiores. La Diputación Provincial le concedió, con tal objeto, una subvención durante dos años.

Al siguiente año regresaba de París y New York para establecerse en Ponce, el Maestro pianista Sr. Julio C. Arteaga, después de haber obtenido el primer premio de acompañamiento en el Gran Conservatorio francés. Al poco tiempo, ya era el maestro predilecto de la sociedad ponceña, obteniendo con su plan de enseñanza, aventajadas discípulas que en distintas audiciones públicas patentizaron sus grandes adelantos y su correcta escuela de piano. A la vez ocupaba las columnas de los periódicos de Ponce con artículos en pro de la cultura musical del país.

Por este tiempo un nuevo astro apareció en el cielo tropical del arte. Nos referimos a la pianista humacaeña Ana Otero, que recorrió en esmerada tournée artística las principales poblaciones de la Isla, para obtener recursos con que trasladarse a París a completar sus estudios. Los resultados, a la par que gloriosos, lo fueron satisfactoriamente económicos. Dos años de permanencia en París, bajo la dirección artística del maestro Mr. Fissot, la permitieron ceñir los laureles del triunfo, habiendo sido muy aplaudida en las audiciones que diera en la sala Pleyel de París y Palacio de la Música, de Barcelona.

Cuando retornó a la Isla, mostró al país sus grandes adelantos y se estableció en San Juan, abriendo una Academia de Piano de la que salieron afamadas pianistas como Alicia Sicardó, Monsita Ferrer, Carmen Belén Barbosa y Rosa Galiñanes, quienes actualmente sostienen, en la enseñanza, la buena escuela de piano que les trasmitiera su inolvidable preceptora.

El taller litográfico que desde 1877 había establecido la Imprenta del Boletín Mercantil, permitió a muchos compositores dar a conocer sus obras, sobre todo las de carácter regional. Asimismo, la casa mercantil ponceña de Olimpio Otero, hoy, Otero y Co., editaba en Barcelona todas las obras de Campos, Pasarell y otros compositores ponceños, siendo el primer establecimiento que, en Ponce, dedicó una sección especial para la venta de métodos y obras musicales para Piano, instrumentos y orquesta, lo que facilitó grandemente el conocimiento de las obras extranjeras.

La celebración del 4º Centenario del descubrimiento de esta Isla dió oportunidad a los compositores para ejercitar sus facultades, ya que en la exposición, por primera vez, se designaban premios para grupos de obras. El gran premio de composición lo obtuvo Juan Morell Campos por su sinfonía para gran orquesta, titulada Puerto Rico. Con motivo del Centenario, el ya citado señor Segura Villalba, trajo a la Isla una compañía de ópera española, bastante aceptable por la igualdad del conjunto en los elementos que la integraban. En ella figuraban los artistas, siguientes: soprano, Sra. Gay; tenor, Pedro Sotorra; barítono, Sr. Ventura; contralto, Srta. Virginia Ferranti; bajo, Sr. Gil Rey y maestro director y concertador, el que lo había sido de varios teatros líricos de Barcelona y Lisboa, Sr. Mazzi.

En 1893, después de haber terminado sus estudios musicales en el Conservatorio de París con notable aprovechamiento, se estableció en Ponce, el Pianista Arístides Chavier, emprendiendo, desde su llegada, una enérgica campaña en pro del clasicismo musical, bajo todos sus aspectos, que si bien le ha podido crear, entre los desconocedores del arte o falsos adoradores del mismo, una atmósfera hostil, en cambio le hizo consolidar su alto y merecido prestigio, logrando, a pesar de todo, que muchos de nuestros compositores e intérpretes dirijan sus aptitudes, por senderos que habrán de conducirles a finalidades más elevadas que las del género bailable a que con tanto ahinco se dedicaban.

Con motivo de la última guerra separatista de Cuba, los batallones de Cádiz, Madrid y Valladolid, que guarnecían la Isla, fueron enviados a la antilla hermana, viniendo a sustituirlos los de Alfonzo XII y Provisionales Nos. 3 y 4, cuyas bandas de música, especialmente las números 3 y 4 dirigidas por los maestros Cerdá y Villaplana han sido las mejores que visitaron la Isla, recordándose todavía, placenteramente, los conciertos que semanalmente daban en la Plaza Baldorioty, de San Juan.

Durante los cuatro últimos lustros del gobierno español, todos los batallones de voluntarios de la isla tenían bandas de música, siendo las mejores las de San Juan, Mayagüez y Arecibo. En otros pueblos había bandas municipales y pequeñas orquestas de baile; si exceptuamos la banda que en Bayamón organizara Dueño Colón, la cual podía competir con cualquiera otra de San Juan, las demás no valían gran cosa.

La música religiosa había decaído muchísimo, siendo únicamente los PP. Paules, que regían y rigen aún la Iglesia Parroquial de Ponce, los que prestaban a dicha música la debida atención. Todas las festividades que con frecuencia ellos celebraban, las solemnizaban con una buena orquesta, cuya parte vocal estaba encomendada a un nutrido coro femenino de la mejor sociedad ponceña, dirigido por la notabilísima dilettanti, de gran escuela italiana, y dulcísima voz de soprano ligera, Sra. Lizzie S. Graham, cultísima dama que todavía conserva fresca y robusta el tesoro de su garganta privilegiada.

Hasta aquí el estado en que se encontraba el arte musical portorriqueño cuando surgió, casi de improviso, la guerra hispano-americana, cesando, en 18 de octubre de 1898, la soberanía de la patria española, en Puerto Rico.

Aunque no con la potencialidad inherente al temperamento o especiales condiciones artísticas de los portorriqueños, debido a la lentitud con que el gobierno español desarrollaba su sistema de administración en las colonias, es innegable y lo consignamos aquí como acto de justicia a la par que de reconocimiento y afectuosa gratitud, que a España se debe el grado mayor o menor de cultura musical del país, ya que desde los primeros años de la colonización, españoles fueron los primeros músicos que regaron en la Isla las simientes del arte; españoles los que abonándolas más tarde hicieron crecer el naciente tallo, y los que durante casi todo el siglo XIX cultivaron los campos del arte, recogiendo el país los frutos. Y no fueron los músicos españoles solamente los encargados de la propagación del divino arte; los mismos capitanes generales y con ellos las altas autoridades administrativas, unas veces secundando iniciativas particulares y otras realizando las propias, siempre se mostraron propicios, dentro del sistema especial del gobierno, a fomentar la música en todas sus manifestaciones.

De no haber sobrevenido el cambio de nacionalidad, seguros estamos de que el gabinete autonómico hubiera llevado a la práctica, tal vez ampliándolo, el proyecto de escuelas de música que aparece en el apéndice de este libro, abriendo, para el arte y los artistas, horizontes amplísimos de gloria y realidades altamente beneficiosas para el pueblo.

CAPÍTULO IV.

1898-1914

El cambio de nacionalidad, trajo como consecuencia, demostrada por la historia en las grandes conmociones políticas de los pueblos, la paralización, ya que no el retroceso, del desenvolvimiento artístico cuyo progreso se había efectuado tan notablemente en la Isla.

Afortunadamente la forma especial con que se desarrolló en Puerto Rico la guerra hispano-americana, pues asumió un carácter, más que de combate, de penetración pacífica, aunque armada, hizo que, en la vida general, de momento apenas se notasen las diferencias esenciales del cambio.

No así en la vida oficial, pues siendo, bajo todos los aspectos, completamente distinto el sistema administrativo del gobierno americano, era lógicamente natural, aunque la mayoría del país opinase de otro modo, que aquel, desterrando en absoluto las prácticas españolas, implantase sus métodos, ya porque los conceptuase como los mejores, ya también porque raras veces consigna la historia casos en que el pueblo conquistador se adapte o asimile los usos y costumbres del pueblo conquistado.

No es práctica en Norte América, que el Estado se haga cargo, directamente, del fomento de las artes, y de ahí, que uno de los primeros actos del régimen en Puerto Rico, fuese la supresión de todas las subvenciones de carácter artístico.

La separación de la Iglesia y el Estado, hizo desaparecer la orquesta de Capilla de la Catedral, así como al Organista oficial. La primera, no ha sido repuesta, si bien en determinadas festividades religiosas, el Obispado o el Párroco de Catedral, llevan orquesta para solemnizarlas, pero no existe una con carácter permanente. Y en cuanto al órgano, apenas repercuten por los ámbitos de las majestuosas naves de los templos, las graves, solemnes y místicas armonías de tan bello instrumento.

En lo que a la Catedral atañe, al retornar a España el Organista oficial Sr. Agulló, fué nuevamente llamado para desempeñar el cargo, aunque con una retribución menor, que paga la parroquia, el antiguo organista Don Luís Rengel. Durante los primeros años de la nueva nacionalidad, el Rev. Padre Don Rafael Mangual y Nieva, secretario del Obispado y a la vez organista compositor, de amplios y sólidos conocimientos, organizó una escolanía, que por más de un año llegó a solemnizar los cultos de la Catedral, pero fué suprimida por haber sido designado el Director para regir la Vicaría de Humacao.

Suprimidas las subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial, hubieron de retornar a la Isla, la Srta. Elisa Tavárez y el joven Ángel Celestino Morales, que, en virtud de aquellas, cursaban estudios musicales en el Conservatorio de Madrid, aunque afortunadamente acababan de terminar los estudios de Piano y Violín que respectivamente hicieran en el referido centro docente.

Ambos se dieron a conocer en el país, por medio de recitales. Elisa Tavárez, primer premio de piano, por sus excelentes dotes de pianista cautivó inmediatamente al público y Ángel Celestino Morales, fué acogido con grandes simpatías, pues sin ser un virtuose, demostró haber aprovechado tiempo y dinero.

La Tavárez se estableció como profesora en San Juan y después en Arecibo, en donde, víctima del ciego-alado, trocó sin relegarlas al olvido, las sonatas y rapsodias musicales por los impromptus y berceuces del hogar, abandonando la profesión, aunque recientemente ha vuelto a ejercerla en Utuado, donde radican los intereses de su esposo.

Morales emprendió una tournée de conciertos por las antillas y repúblicas sud-americanas, hasta que en Santiago de Cuba le sorprendió prematuramente la muerte, cuando empezaba a realizar sus ensueños de gloria y estaba en pleno idilio de amor por haber efectuado, hacía pocos meses, su matrimonio con una notable pianista mejicana.

Compenetrados de que la opinión colectiva impulsada por el espíritu de Asociación, es la que orienta y hasta casi rige la vida oficial norte-americana, tratamos, desde los primeros meses del cambio de nacionalidad, de reunir en apretado haz a todos los elementos musicales del país, como medio de evitar la decadencia que para el arte presentíamos. Con tal motivo a fines de diciembre de 1898, y secundados por los maestros Arteaga, Chavier, Carreras, Pasarell, Cruz y demás elementos valiosos de Ponce, efectuamos un mitin público en los salones del "Taller Benéfico" de dicha ciudad, en el que quedaron aprobadas las bases constitutivas de la Asociación Musical de Puerto Rico, y designado el comité local, que nombró al Maestro Arteaga para que, en comisión, prosiguiera con nosotros la propaganda o labor constitutiva por toda la Isla.

El 30 de Diciembre del mismo año se efectuaba en los salones del Ateneo de San Juan el segundo mitin de propaganda y allí también quedaron aprobadas las bases y organizado el comité local, en el que figuraban, entre otros de los principales elementos musicales, el Maestro Gutiérrez y la pianista Anita Otero. Gutiérrez fué designado para, con Arteaga y el que esto relata, poner en manos del Gobernador Henry un escrito pidiéndole patrocinase los fines de la Asociación, subvencionándola para la constitución de un Instituto de música en San Juan.

El General Henry, recibió cortesmente a la comisión y enterado por el intérprete de la petición, prometió, como lo hiciera después, endosarla favorablemente al Jefe del Gabinete autonómico, quien contestó en sentido negativo, lamentando no poder atender los deseos de la naciente Asociación porque las partidas del limitado presupuesto, casi no se podían entonces cubrir con los ingresos. A pesar de que se había fracasado en el primer intento, se prosiguieron los trabajos para constituir definitivamente la Asociación general, pero también tuvieron que abandonarse, porque la idiosincracia de los músicos, por defectos de educación cívica, era bastante refractaria al espíritu de asociación.