Полная версия

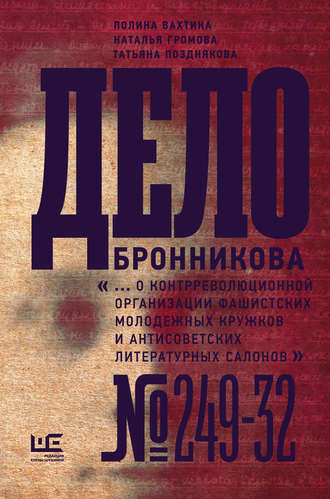

Дело Бронникова

В 1924 году творческая активность Михаила Дмитриевича Бронникова, казалось бы, нашла себе практическое применение. Запись в дневнике А.И. Оношкович-Яцыной от 31 октября 1924 года: «…Довольно часто вижу Бронникова. Рада, что после стольких лет упорной кабинетной работы он начинает наконец писать для публики. Будет, вероятно, поставлена его пьеса, переделанная из романа Честертона, а “Русский современник” собирается печатать его статьи»[26].

Что за пьеса и какова ее судьба – выяснить не удалось. В «Русском современнике» действительно появилась фамилия Бронникова, но не под статьей, а под обзором новинок французской литературы в рубрике «Библиография. Иностранная литература»[27]. Видно, что он абсолютно свободно ориентируется в материале и не стесняется в высказывании собственного мнения. Дает краткие, емкие, чаще некомплиментарные характеристики вышедшим в 1924-м в издательствах «Мысль» и «Петроград» книгам Ф. Верфеля, Д. Гарнетт, Ж. Психари. Об авторах «Романа четырех» П. Бурже, Ж. Д’Увиле, А. Дювернуа, П. Бенуа заявляет категорично: «Не стоит внимания. Каждый из авторов, соединившихся для коллективной работы, здесь явно проиграл, стал меньше своего подлинного роста». «Власть земли» А. Шатобриана, получившую в 1923-м премию французской Академии, снисходительно хвалит, но тут же иронично оценивает неразборчивость Академии при определении лауреатов: «Прекрасная Франция по-прежнему фабрикует земную прелесть и земную пошлость. В каком году мы живем? Неужели уже “неонатурализм”? Мы рассчитывали, что это будет через пятьдесят лет, не раньше».

Статьи же М. Бронникова в «Русском современнике» напечатаны не были, возможно, потому, что и сам журнал в конце 1924 года прекратил свое существование.

В этом же 1924-м М. Бронников предложил издательству «Время» сделанный им два года назад для «Всемирной литературы» перевод книги А. Жида «Подземелье Ватикана». Сопроводил перевод запиской, свидетельствующей о парадоксальности его суждений:

«После Ницше не было более опасной, более смущающей книги… Она столь же чужда “европейскому” сознанию, как, скажем, учение йогов, танцы Дункан… В этом романе Жид сознательно, последовательно аморален, то есть, если угодно, опять-таки, в конечном счете, морален, хотя “учение” его и облачено здесь в форму чуть ли не бульварного романа. Психология бессознательности, произвола, реализации мельчайших душевных своих движений, известная душевная гибкость, “чаплинизм”, влекущий по пути наибольшего или, если угодно, наименьшего сопротивления, и во всяком случае далеко за границы норм общежития – вот, в кратких чертах, содержание проповеди Жида. Антирелигиозная тенденция автора и тонкий его аморализм могут быть раскрыты в специальном небольшом предисловии”[28]. Перевод “Подземелий Ватикана” М. Бронникова под ред. А. А. Смирнова и А. Н. Тихонова выйдет в 1927 году в “Артели писателей “Круг”».

Но М.Д. Бронников к этому времени увлекся новым видом искусства – кино. Вполне возможно, что способствовала тому его работа тапером в петроградских кинотеатрах.

В Институте истории искусств в 1924-м внутри театрального факультета возникло, вероятно, первое во всем мире киноведческое учебное заведение. На это отделение приняты были первые студенты, многие из которых окажутся потом связанными с Бронниковым и общей творческой деятельностью, и драматической судьбой. Зародилась в Институте и первая ячейка киноведения – Кинокабинет. Его сотрудники собирали материалы о русских, советских и зарубежных кинокартинах (фотографии, либретто, сценарии, программы, листовки, книги, журналы) и составляли картотеки.

Историк кино, кинокритик, в прошлом – студент теакинофакультета ВГКИ И.Л. Гринберг писал. «Это учебное заведение… получило в 1924 году, когда открылось, странное и длинное название – ВГКИ при ГИИИ. Расшифровывалось это сочетание гласных и согласных так – Высшие государственные курсы искусствознания при Государственном институте истории искусств»[29].

Э.М. Арнольди, имя которого так же, как имя киноведа Н.Н. Ефимова, будет фигурировать в следственном деле Бронникова, вспоминал: «Всю массу материалов надо было не только собрать, но и систематизировать, обработать, исследовать. Надо заметить, что в Институте <…> почти все работы велись “по велению сердца”, достаточно бескорыстно. <…> На всех театроведов имелось полторы штатных единицы. <…> Все остальные где-то и как-то работали, отдавая свободное время любимому делу в Российском институте истории искусств»[30]. Среди таких бескорыстных энтузиастов Э.М. Арнольди называет и М.Д. Бронникова, который со страстью работал в Кинокабинете и выступал со своими научными докладами на заседаниях Кинокомитета, созданного для изучения проблем теории и истории кинематографии. Тексты докладов не сохранились; известно, что один из них посвящен был творческому методу американского кинорежиссера Д. Гриффита, который практически первым превратил кинокамеру в активного участника действия, а киномонтаж – в решающее выразительное средство.

3 ноября 1924 года А.И. Оношкович-Яцына записала в дневнике: «Вечером Бронников читал мне свою статью “Кино как мироощущение”. Занятно, живо, местами парадоксально. У него такое бледное, несчастное лицо, такие колючие мысли!»[31]

В 1925 году Бронников начал сотрудничать с издательством «Academia». О работе этого издательства – в статье Э.М. Арнольди: «В тесном помещении, заваленном готовой продукцией и материалами, со штатом в 2–3 человека он (А.А. Кроленко, руководитель издательства «Academia». – Авт.) выпускал прелестные, изящно, с большим вкусом оформленные книжечки художественной литературы, преимущественно переводной, имевшей большой спрос. “Academia” была образцом и примером качества книжной продукции, ее издания и сегодня составляют большую ценность, библиографическую редкость. Ловко балансируя сочинениями Анри де Ренье и Жюля Ромена (с чудесными иллюстрациями Н.П. Акимова), Боккаччо, Мазуччо и Фиренцуолы, с одной стороны, а с другой – общими задачами изучения искусства и вопросами литературы и драматургии, Александр Александрович ухитрялся сводить итог к общему благополучию. Таким способом появлялись на свет ученые труды Института…»[32]

Первым изданием «киносерии», выпускаемой «Academia», стала книжка М. Бронникова «Мэри Пикфорд». Вышла книга в 1926 году, но до этого был трагический 1925-й. Недолгое счастье М. Бронникова, когда его интеллектуальная жизнь потекла по другому пути.

В 1925 году ленинградское ОГПУ сфабриковало дело № 194Б под названием «Контрреволюционная монархическая организация», другими словами – «Дело лицеистов». Под него подходили специалисты в области юриспруденции. В ночь с 14 на 15 февраля в Ленинграде было арестовано около 150 человек. В первых числах июля 27 из них были расстреляны. Газеты об этом молчали (так же, как будут они молчать и в 1932-м, когда закрутится дело «кружковцев»), ибо, как посчитало ОГПУ, «огласка <…> может породить предположение о якобы существующих больших скрытых силах, находящихся в ведении монархистов, и тем самым может явиться стимулом, побуждающим к активной борьбе против Советской власти»[33].

Н.Н. Пунин записал в дневнике: «Расстреляны лицеисты. <…> О расстреле нет официальных сообщений; в городе, конечно, все об этом знают, по крайней мере в тех кругах, с которыми мне приходится соприкасаться: в среде служащей интеллигенции. Говорят об этом с ужасом и отвращением, но без удивления и настоящего возмущения. Так говорят, как будто иначе и быть не могло… Чувствуется, что скоро об этом забудут… Великое отупение и край усталости»[34].

Михаил Бронников, конечно же, знал, что среди расстрелянных был его однокурсник Константин Турцевич и отец его лицейского товарища Петра Голицына, с которым вместе учился он еще в Кадетском корпусе, князь Николай Дмитриевич Голицын, лицеист 31-го выпуска. Пять лет концлагерей получил старший брат Петра, князь Николай Николаевич Голицын. Выслан был лицеист 60-го выпуска, литературный критик Валериан Адольфович Чудовский. За ним в ссылку поехала его будущая жена Инна Малкина, сестра Мизинца – Малкиной Кати (они погибнут в 1937-м, когда сам Бронников будет в ссылке). Не успели расстрелять приговоренного к высшей мере последнего директора Лицея Владимира Александровича Шильдера – он умер в тюремной камере в мае…

До Михаила Бронникова, незаметного тапера, безвозмездно работавшего в Кинокабинете и Кинокомитете Института истории искусств, дотянутся через семь лет.

1 января 1926 года он принес Аде Оношкович свою только что опубликованную «Мэри Пикфорд» – как ей показалось, «интересную, но не очень блестящую книгу»[35]. Еженедельная газета-бюллетень совпартиздательства «Книгоноша» напечатала за подписью «Н.Г.» заметку об этой книге: «Работа М. Бронникова является опытом монографии о популярной актрисе американского кино. <…> Исследуются отдельные характерные фильмы с Пикфорд. <…> Затем весь этот материал обобщается вокруг основного задания: каков же экранный стиль Мэри Пикфорд? Здесь автор дает много ценных замечаний и остроумных домыслов, много метких определений. Но он <…> слишком злоупотребляет туманным многословием. <…> Мы понимаем всю сложность задачи, стоявшей перед автором. Писать о кино – и ново, и трудно. <…> Это первая русская книга, обращающаяся с кино как с искусством. Это делает ее заслуживающей внимания»[36].

Через год книга вышла в переработанном виде под названием «Этюды о Мэри Пикфорд», в оформлении Николая Акимова. В предисловии к книге советский театровед Стефан Мокульский отметил, что она «нуждается в ряде поправок социологического порядка, которые не умаляют, однако, ценности произведенного в ней формального анализа». И современные исследователи истории кино называют «Этюды о Мэри Пикфорд» «одной из первых попыток в отечественном киноведении дать систематизированный анализ творчества киноактера»[37].

Можно сказать, что эта давно ставшая библиографической редкостью книга М. Бронникова – свидетельство его нереализованных творческих возможностей в области литературоведения и шире – культурологии. В этой небольшой книжке об американской актрисе М. Бронников успевает попутно сделать несколько любопытных наблюдений не только о кино. Вот что он говорит о специфике искусства для детей на примере произведений «классиков англосаксонской детской литературы»: «Этот пренебрегаемый, но во многих отношениях замечательный жанр восхитителен своей яркой непосредственностью. Может быть, это единственный вид романа, который опирается на постулат как нельзя более несложный и прямолинейный: “Счастье следует непосредственно за несчастьем, а не наоборот”. Вот основная мысль, провозглашаемая этой детской литературой, силящейся установить примат счастья над несчастьем во времени». И далее: «В этом романе встречаются и добрые, и злые. Добрые бывают вознаграждены, а злые… не то чтобы наказаны, – это было бы слишком уж прямолинейно, – но сконфужены… <…> В этих счастливых романах бесчисленные дети, как мальчик в богемской сказке, поминутно делают усилие сдвинуть с места бочку человеческих слез и страданий, и это почти всегда им удается… Таковы источники, питающие вдохновение Мэри Пикфорд»[38].

Попутно М. Бронников высказывает и свои соображения об «экранных» приемах в русском классическом романе: «Нельзя не видеть, например, <…> в сцене объяснения Ставрогина и Хромоножки в “Бесах” оранжевый вираж и четыре первых плана»[39].

И снова Бронников задается вопросом о сущности горького юмора, который интересовал его еще в лицейские годы (вспомним диссертацию о «Психологии и физиологии смеха, этике и эстетике иронии») и будет интересовать и дальше: через год выйдет небольшая статья об одной из чаплинских актрис – Эдне Первианс[40], где он выдвинет понятие о «горестной буффонаде».

Сам Бронников с конца 1920-х начал разворачивать бурную активность на новом поприще. Средства к существованию теперь он добывал, работая на неполную ставку в должности конторщика на заводе «Красная Заря», остальное свое время распределял на содержательное общение с широким кругом людей, некоторые из которых не были знакомы друг с другом. Более того, общение с ними он строго структурировал по кружкам и клубам. Инициировал коллективную творческую деятельность, помня, вероятно, уроки М.Л. Лозинского и опыт его семинара.

Через несколько лет, на допросе 15 марта 1932 года, давал показания:

Оставаться бездеятельным, пассивным, как это сделали многие из тех, кто, как и я, называются «бывшими», я не мог. Я вышел из положения так: моя жизнь стала похожей на прут, который переламывается в определенной своей части. До четырех часов дня, ради заработка и материальной помощи семье, я работал в незначительных учреждениях на незначительных должностях, с четырех часов и дальше я полностью принадлежал себе и своим занятиям, интересы которых лежали в области искусства вообще и, в частности и больше всего, в области литературы. Надо сказать, что искусство, при всей внешней кажущейся аполитичности, является одним из сильнейших орудий воздействия на людей. <…>

Я искал людей, с которыми я мог поделиться своими мыслями и своим творчеством. Эти люди нашлись, и далеко не в малом количестве. <…> В 1927 году создалась первая организация под моим руководством…

А перед новым 1927 годом автор издательства «Academia» М.Д. Бронников, как и другие уважаемые авторы этого издательства (М. Кузмин, С. Радлов, Н. Радлов, Вс. Рождественский, Н. Акимов, В. Всеволодский-Гернгросс, М. Лозинский и др.), выражая надежду (увы, неосуществимую!) на дальнейшее совершенствование работы издательства, делает запись в Памятной книжке А.А. Кроленко: «Acade mia! <Далее – рукописная нотная строка из «Лебединого озера».> Пожелание – довести до конца издание всего Пруста!»[41]

В семье его все по-прежнему называли Микочкой, даже шестилетняя племянница, дочка сестры Татьяны – Маша. Она уже занималась музыкой, готовилась к поступлению в детские классы при Консерватории. Он усаживал ее за пианино, с удовольствием слушал, как она пробует играть. А от ее детского стишка (Мария Георгиевна это прекрасно помнит) он просто пришел в восторг:

Прилетели мушки вдруг:– Где ты, мой подруг?– А я в ямку закопата,Я сама не виновата.…Осенью 1931-го, как вспоминает М.Н. Рыжкина-Петерсен, «Лозинский, желая, наконец, покончить с переводом Эредиа, собрал нас несколько раз у себя для окончательной шлифовки». Теперь это был не Дом искусств, а квартира в доме 73–́75 по улице Красных Зорь. Работали над переводами, но и вспоминали «шерфольскую» молодость.

В мемуарах М.Н. Рыжкиной читаем: «По окончании этой последней обработки переводов все участники предполагали собраться “на веселый братский пир” приватно, и я однажды позвонила Морицу (Оношкович-Яцыне. – Авт.) с целью узнать, когда состоится торжество. “Бронников болен” – был безразличный ответ. Бронников бывал у нее в доме еженедельно, и она была в курсе его дел, а у меня не переступал шесть лет (со времени моего замужества) порога. Встречались мы случайно в трамвае или на улице… “Болен” на советском языке означало нередко “арестован”, точно так же, как “поехал на курорт” означало “выслан”, но мне и в голову не пришло, что Бронникова, служившего где-то счетоводом и человека безобидного во всех отношениях, могут арестовать. Я не расспрашивала. Прошло недели две[42], и я снова позвонила Морицу и снова спросила, между прочим, о пирушке. “Так ведь Бронников болен!” – “Выздоровеет же он когда-нибудь!” И снова Мориц не счел нужным расшифровать тайну его “болезни”».

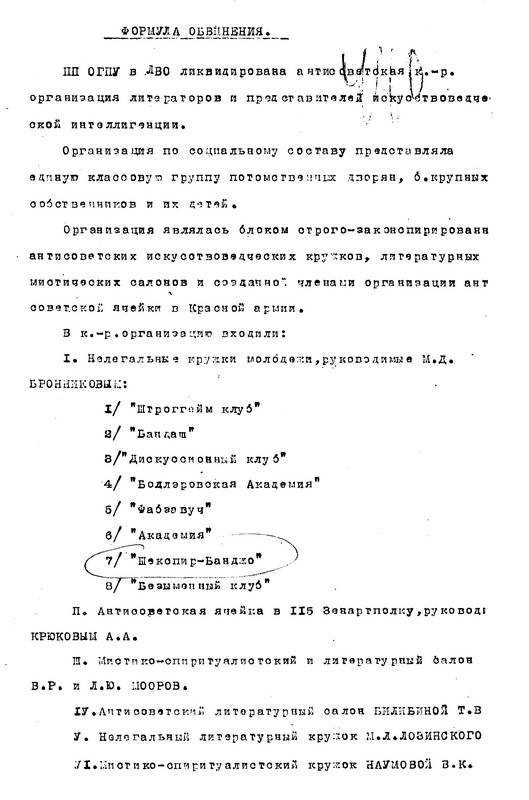

М.Д. Бронников был арестован 9 марта 1932 года. За три недели до этого уже арестовали Алексея Крюкова, в один день с Бронниковым взяли Василия Власова, Любовь Зубову-Моор, Татьяну Билибину и частых посетителей ее салона Николая Шульговского и Георгия Бруни. 13 марта пришли за доктором В.Р. Моором.

10 марта 1932 года уполномоченный А.В. Бузников снимал с гражданина Бронникова Михаила Дмитриевича первый допрос.

В протоколе «со слов Бронникова» записано:

Признаю, что вплоть до ареста моя деятельность носила контрреволюционный антисоветский характер и была направлена к группированию вокруг себя идейно близких мне лиц, связанных со мною общностью антисоветских политических убеждений. Эта группирование проводилось мною в форме организации ряда нелегальных антисоветских кружков…

И так «говорит» человек, ценящий «пиршество слов»! Далее перечислены кружки, названы некоторые имена.

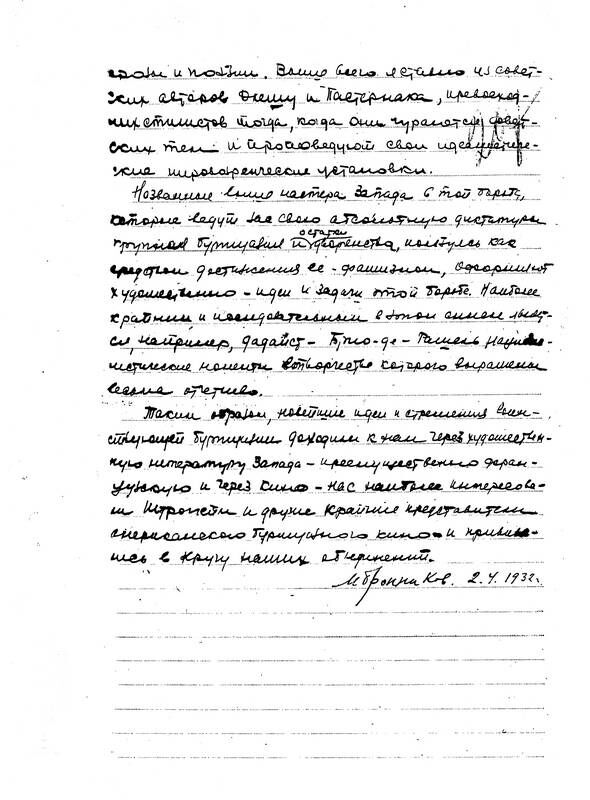

На допросе 15 марта Бронников показал:

Была и продолжает существовать еще одна организация, куда я входил, но не в качестве организатора и педагога. Эта организация называется «Шерфоль» и родилась из отстоявшегося ядра переводческой группы изд-ва «Всемирная литература»…

Действовала при бессменном руководстве Михаила Леонидовича Лозинского и ввиду присутствия в ее составе Блох Раисы Ноевны – сестры владельца белоэмигрантского издательства «Петрополис» (ныне белоэмигрантка) – носила мистический характер. Последнее сказалось на кличках, даваемых в организации ее членам…

Началось следствие.

М.Д. Бронников содержался в ДПЗ.

Да, имена он называл, да, подписывал бумаги, в которых речь шла о его антисоветских, монархических и пораженческих настроениях. Но он полностью принимал на себя ответственность за «вину» прочих членов кружков. И достойно звучит его голос со страниц протоколов:

Во всех созданных мною объединениях центральное направляющее положение занимал я. Я насыщал идейно эти объединения. Мои политические, философские и художественные интересы являлись превалирующими в этих объединениях… <…>

Я искал людей, с которыми я мог бы поделиться своими мыслями и своим творчеством… Мои художественно оформленные идеи влияли на них… Я был старше их всех годами и обладал значительно большей культурой, что делало из меня руководителя и организатора этой молодежи… <…>

Я разделил эту молодежь и близких мне сверстников на ряд различных организаций… Группирование проводилось мною в форме организации ряда нелегальных кружков или ассоциаций, которые организовывались мною по принципу разделения на отрасли искусства… <…>

Обычно собрания проходили под моим председательством. Программы занятий кружков, вопросы, включавшиеся в обсуждение и проработку, разрабатывались мною, причем в их содержание я посвящал членов моих организаций очень осторожно, по частям и по выбору. …Дискутируемые на собраниях кружков вопросы ставили в форме рефератов и докладов, причем к ним члены кружков готовились по заранее намеченным мною темам[43].

Не скрывал Бронников и своих предпочтений в области философии и литературы:

Моими учителями и наиболее проштудированными мною являются представители крайней идеалистической философии – Бергсон, Ницше и Шопенгауэр. Любовь к этим философам я прививал членам своих объединений. Примат сильной личности над обществом, сознания над бытием, примат духа над материей – всегда импонировали моему мировоззрению… <…>

Из советских писателей выше всего я ставлю Олешу и Пастернака, превосходных стилистов…

В многотомном деле «О контрреволюционной организации фашистских молодежных кружков и антисоветских салонов» десятки протоколов допросов всех привлеченных по этому делу. Люди напуганы и растеряны, им кажется, что если они согласятся с обвинениями, даже самыми нелепыми, если назовут имена участников различных кружков, если подтвердят, что все кружки имели единое руководство в лице Бронникова, то чем-то себе помогут. Это понятно.

Непонятно другое – зачем один из подследственных с невероятным рвением перечисляет все «крамольные» мысли и действия Бронникова, говорит о том, о чем его даже не спрашивают, зачем накручивает обвинение на обвинение? Перед нами не только протоколы допросов этого человека, но и его машинописные тексты под названием «О литературной деятельности М.Д. Бронникова», жанр которых легко определяется как донос.

Обладая большими организаторскими способностями, он втирается в различные группы молодежи и где можно организовывает новые. У него всегда наготове план работы, у него всегда под руками необходимые смазывающие средства… <…>

Поле деятельности Бронникова не ограничивалось названными кружками. Геллер и Домбровский[44] через обэриута Минца осуществляли, по всей видимости, связь его с какими-то другими кружками… <…>

Именно увлечение Моранами и Клоделями привело его к фашизму и к активной борьбе с Советской властью… <…> Бронников занимался исследованием их творчества и, пропагандируя их, выступал в кружках. Это была не только агитация за Морановскую «галантную Европу» или за жизнь среди прустовского избранного буржуазного общества. Бронников изучал глубже этих «китов» фашизма, добираясь и до их идейно-философских платформ. Так выплывали один за другим Ницше, Фрейд, Бергсон и др. Сам Бронников отдавал предпочтение Бергсону, всегда подчеркивая, что именно на основе его философских взглядов только и может строиться большое искусство… <…>

Бронников в 1931 году написал повесть «Две короны ночью»[45]. В этой повести все вещи были названы своими именами. <…> Это авторская исповедь с подробным открытием всей окружающей и давящей на него советской жизни. Все повествование пропитано ненавистью к Советскому государству. Здесь есть и описание советского учреждения, и характеристика советских служащих, и все это характеризовано самыми отрицательными чертами…

Повесть «Две короны ночью» была написана в 1931 году. Мы смогли бегло ознакомиться с ней в архиве ФСБ.

В первой главе, названной «Как принц де Лиль, как голубой Сенан…», главный герой Николай Николаевич Обухов читает Гонкуров, Гамсуна, Кокто, Канта, Гюисманса и пр.; с тоской он размышляет о внешнем виде этих книг: «Какая жалость, – подумал он, – какая жалость, что книги, подобные этой, переплетают таким недостойным образом… я одел бы эту прелесть… в ноздреватый, молочно-белый, цвета простокваши, войлок. Подпись на ней я провел бы карандашом губной помады… Люди потеряли уважение к книгам. Эти картоны ужасны… Продукция ГИЗа регрессирует. Последняя новинка “Командарм 2”, хотя и 3.20 – брошенные деньги».

Во второй главе, ернически названной «Электропух», Бронников писал: «Электропух, несмотря на опереточность самого названия, был солидным учреждением. В Электропухе работало свыше тысячи человек: Электропух вечно кипел в котле реорганизаций… деньги платил необыкновенно аккуратно. В определенные числа эти деньги разносили особые, молодые сотрудницы, в серых, матерчатых конвертах. Фу, черт. Не сотрудницы были в конвертах, а деньги в конвертах… Николай Николаевич Обухов работал в Электропухе с 9 до 4-х. Он обладал счастливейшим свойством ровно в 4 часа, выйдя на улицу, забывать все то, что имело место с 9 утра и по этот завершительный момент. Словно у волшебного принца, жизнь его обламывалась на две части, как если бы кто-то переломил золотой прут». Это умозаключение героя было отчеркнуто красным, чекисты уверенно провели параллель со словами Бронникова из допроса 15 марта, который мы цитировали раньше: «Моя жизнь стала похожей на прут, который переламывается в определенной своей части».

Еще одно отчеркнутое чекистом место: «…Клеопатра Александровна была комсомолкой… это увеличивало интересность ее в глазах Николая Николаевича. Он любил опасную игру, его влекли люди с другой планеты… В один из праздничных дней календаря в августе (постойте, какие у нас есть праздники в августе? День МОПРа, Осоавиахима) встретил ее на ячейке, окруженную толпой партийных молодых людей (сам он присутствовал – обещал играть под картину для кино)».

Повесть жестко иронична не только по отношению ко всему окружающему, но и к главному герою – аlter-ego автора. В ней много натуралистичности и эротики, всего того, что было невозможно в официальной литературе.

Одна из сцен разворачивается в борделе. Его хозяйка говорит главному герою: «Это заведение существует исключительно в силу того, что вкладчиком в него является ГПУ, половина моей клиентуры оттуда». В другой сцене герой выщипывает у себя на теле волосы, так как мнит себя принцем крови.

Рассказ «Клубоманка» (1931) – один из «Пяти снов». Смысл рассказа так ясен, что никаких выводов не требует. Автору снится сон, что он приезжает в клуб. Место действия – Париж. «Кругом сидели друзья. Это был кружок лицеистов. На всех них был тот бесподобный мундир… который я когда-то носил…» И дальше развертывается описание великосветского вечера с золотыми монограммами, портсигарами, с замечательными дамами и т. д. и т. д. Сон обрывается, и автор кончает рассказ следующей фразой: «…ведь это же могло бы быть, если не со мной, то с каким-нибудь другим счастливцем». Вот каковы «мечты» Бронникова, высказанные им полгода тому назад. Не только во сне, но и наяву он грезит о той жизни, которая «могла бы быть» или которой живут его «друзья-лицеисты» в Париже… <…>