Полная версия

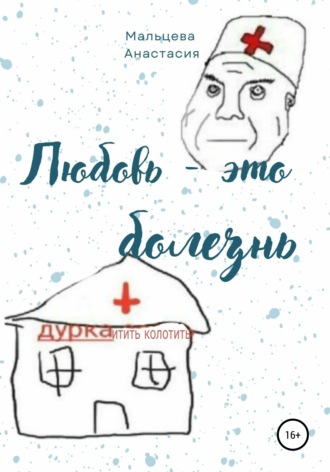

Любовь - это болезнь

Анастасия Мальцева

Любовь - это болезнь

Потолок. Потолок, стена. Потолок. Мама держала руки, чтоб я не раздирала себя. Напевала старую песню. Она сочинила её, когда я ещё была маленькой.

– Маша, Маша, не горюй.

Я нам песенку спою.

Я спою нам про кита,

Про моржа и про ежа.

Мама, конечно, не лучший бард, но песенка всегда успокаивала. Мама наклонилась к самому уху и напевала.

– Ну как она? – папа вышел из кабинета.

Он обращался к маме, не ко мне. Я всегда была просто ребёнком. Конечно, пусть мне семнадцать, но я ребёнок. Объект. Как «она». Не «как ты, дочка». Не… а, ладно…

Мама, не переставая петь, пожала плечами. Я чувствовала это растерянное движение. Так же она пожимала, когда Пашка умер.

Мы дружили с ним с садика. Такой шебутной пацан с рыжими подпалинами. Он первым признался мне в любви. В смысле, реально первый чувак, который сказал, что меня любит. Не то чтобы после него было много… Он тогда закричал на всю садовскую раздевалку, долго ходил за мной, потом всё снова вернулось к дружбе.

Мне, как это бывает, нравился другой. Белобрысый Юрка, хулиган и матершинник. Но его оставили на второй год в садике, а мы пошли в первый. Теперь он был последним уродом, алкашом и торчком. Вот как блин бывает: плачешь, мучаешься, не понимаешь, почему не можешь получить, что хочешь, почему всё не так, а потом – бац – и самый красивый пацан выглядит поносом.

Так что да, хорошо, что я Юрке не нравилась.

А мне не нравился Пашка. Только как друг. Короче, френдзонила я его жутко. Когда у меня появился первый парень, нам обоим было тринадцать, Пашка делал вид, что рад за меня. Но я-то всё видела. И видела, как радостно утешал меня, когда мы расстались.

А потом через год он попал под машину. Мне об этом сказала его мать, когда я набрала ему после игнора. Я ему строчила, строчила, он молчал.

– Паша умер.

Она сказала это таким спокойным тоном, будто он просто вышел погулять и забыл телефон.

Тогда меня первый раз засунули в дурку.

– И как теперь жить, мама?! – мне казалось, что я ору, но еле шевелила губами под аминазином.

И вот так же, как и сейчас, она жалко пожала плечами, будто и сама понятия не имела, как живёт эту жизнь.

Уже знакомый кабинет, разговор с психиатром, душ под присмотром, Четырнадцатое отделение. Родное. Меня уже отпустило, таблеточки доктора помогли.

– А, привет, Маш, мы уж соскучились!

Как меня бесила эта тощая поломойка. Нон-стопом орала на всех, а при взрослых вся такая приветливая.

– Вы уж присмотрите за ней, – папа пожал ей руку якобы в знак приветствия, сам сунул пятёрку, вечно он так. – Пожалуйста.

Поломойка расплылась, спрятала деньги в карман и полезла меня обнимать.

– Не надо меня трогать! – я резко вскинула руки, а папа начал меня поучать. Ему то ли казалось, что я притворяюсь, то ли он реально думал, что диагноз можно как-то контролировать, чтоб ему не было неловко.

Ещё и извинился перед этой.

Я ушла в палату, не попрощавшись. Маму жалко, конечно, она говорила мне в след, типа что завтра приедет, чтоб я позвонила, что любит меня. Но я ни минуты не могла оставаться с отцом, так он бесил.

Нет, я его, конечно, люблю, но в такие моменты…

Сначала, как обычно, сунули в «карцер». Планово я лежала только раз. Тогда все справки были готовы, анализы, подтверждения, что не болею. Ну и сразу в палату ко всем. А тут привычный карантинный бокс, где вроде и собственное пространство, никто на соседней койке не шелудит: меня всегда засовывали в одиночный – то ли везение, то ли так надо. Но ты всё равно под присмотром, как в аквариуме. На половину стены окно, и все ходят, палят. Разглядывают. Чувствуешь себя, как зверушка. Разве что палкой не тыкают.

И при этом всём одиноко. Они там, за окном. А ты здесь, в своей гадкой клетушке, в которой сотни таких коротали свой карантин.

Да, конечно, нас выпускали. С карцером я немного преувеличила. Папа говорит, я всегда преувеличиваю. Усложняю. Типа жизнь и без того сложная штука. А в другой раз выдаст, что жизнь так проста, если её не усложнять. С таким отцом несложно и биполярщицей быть, и шизофреником. Но мне, уж не знаю как: повезло или нет, но такого богатства не диагностировали.

Была бы шиза, сажали бы в Третье. Там самая жесть. В прошлой отсидке была девчонка, скакнувшая с Третьего, так она такого рассказывала, что у меня паника началась. Спазмы, тоннельное зрение, удушье – врачи. Опять меня обкололи. Ну не как тогда до состояния овоща – это у меня психоз был, ну так – психозик. Я не бегала с ножом, ни на кого не бросалась, гномов не видела, инопланетные сущности тоже. А то половина одноклассников была уверена, что раз меня упекли, я точно маньяк. Что теперь всем им пипец. Опасались.

Я их не виню. Точнее так, понимаю. Теперь. Тогда очень злилась. Потом стала прикалываться, они забавно пугались. То я начинала смотреть в одну точку и стучать по столу вилкой в столовке. То вставала рядом с кем-то и часто дышала. Иногда просто кидалась с криками. Потом успокоилась. Мама мне долго мозги промывала с психологом. Я прозрела, как говорится. Люди боятся неизвестности, вот и я для них типа загадка – не знают, что ожидать. Хотя по мне, они просто придурки.

Вот я и думаю, что с таких придурков-то взять. Понимаю.

Ладно, фиг с ними. В боксах есть время для выхода в общий холл. Там круглый стол и настолки. Собираемся, режемся в Мафию и Монополию. В телефоны нельзя, их отбирают. Прям как в тюрьме. Выдают только по требованию с шести до восьми, чтобы позвонить родителям или друзьям, если тебя обеспечили кнопочным. В прошлую госпитализацию была девка, которая вечно звонила своему парню и сралась с ним – в итоге ей перестали выдавать телефон, родители звонили на стационарный, и она перекрывала всю линию.

Меня, как обычно, посадили в крайний бокс к холлу. Моя вип-палата. Или одиночка для самых опасных? Иногда мне нравилось так думать, хотя тупо, конечно.

В остальных боксах по два, по четыре дурика.

Но плохо, что прямо через стенку от меня холл. Если кто-то играет или болтает, всё слышно и бесит. Я как-то чуть стену не пробила, чтобы там все заткнулись.

Но сегодня был вечер, почти ночь. Скоро отбой, некоторые уже спали.

Я была подготовлена, все вещи с собой. Никаких цепочек, ремней и прочих жутко опасных вещей. Хотя некоторые проносили и что поопасней, но мои папа с мамой готовили меня, как на войну. Точнее, нет. Так бы они меня вооружили. Наверно. А тут отобрали всё, что может быть под запретом.

Наушники, кстати, тоже нельзя. Проводные. Так что мне свезло и в первую же отсидку я получила новенькие беспроводные. Но у меня их стырила соседка по палате во второй срок. Я ей предъявила, а она их тупо раздавила.

Ну и я её подраздавила, а наушники жалко.

На дежурстве сегодня была моя любимая воспитательница Галя. Полненькая, с короткой стрижкой и вечной улыбкой. Она напоминала мне нянечку из детсада, которая разрешала не есть овсянку.

– Машенька, здравствуй! – Галя опять улыбалась. Кивнула Поломойке, типа может уйти. – У меня там ещёжды с Леной проблемы. Помнишь? Такая рослая девочка с молнией на шее, помнишь?

– А, Зигота-то, – ещё одна бесячая дама. Копец, кажется, я просто всех ненавижу. Но нет, это, конечно, не так. Хотя многие просто невыносимы. Она тусила с той, что раздавила мои наушники, так что я заодно её невзлюбила.

– Опять паника, а дежурный в Третье ушёл. Но угомонилась-таки. Так, – она остановила поток мыслей и улыбнулась ещё шире, – ну как ты, а, Маш?

От её заботливой теплоты мне стало больно. От слёз аж глаза зачесались, но я силилась не реветь. Папа всегда упрекал: опять ноешь. Не ругался, не орал, а с таким презрением и отвращением бросал эту фразу. И всякий раз, особенно на людях, мне так было стыдно и противно реветь.

– Ну, ну ты чего, Маш, всё… всё хорошо будет, да?

Да уж. Гале я это прощала. А вот другие со своими «всё хорошо» выносили ужасно. Как будто отмахивались или обесценивали, а она… она будто реально верила в то, что говорит. Усадила меня на кровать, села рядом и гладила по нечёсаной пакле. Так и не успела покраситься в синий. Уже и смывку купила, осветлитель, саму краску.

– Вот поплачем, поплачем и остынем. Да? Бедные вы мои детки… хорошие…

Она гладила меня, говорила. И я сама не заметила, как отрубилась.

Проснулась накрытая одеялом, разутая. Протёрла глаза, на руках остались разводы от туши. Теперь точно, как панда.

В окошко палила Зигота. Тут же отвернулась, типа мимо проходила. Куда только она проходила, когда все по клетушкам сидят? Хотя, может, к психологу. Или опять выпросила внеплановый созвон. Знаменитая Драма Квин Четырнадцатого. Как что не по её, так такие истерики, заламывания рук и всё прочее. Хотя с F60.4 оно и понятно… Истеричка она, короче. Люблю кидаться кодами и цифрами, типа солиднее.

Диагноз, конечно, диагнозом, но всё равно – бесит.

Постучали, поворот ключа, дверь открылась. Меня вжало в подушку, будто опасный вор ломился в мой дом.

– Машенька, доброе утро!

Галя. Фуф. Хорошо, что она ещё на смене, принесла завтрак. Чаёк, запеканка, бутеры. Пахло почти по-домашнему.

Донесла до кровати, добрая женщина. А то есть такие, что заставляют встать, подойти, даже если сами и разбудили.

– Ну как ты? – опять погладила по голове.

Вообще, я это терпеть не могу, но с ней не противно. Некоторые гладят, чтоб пожалеть, как собачку, или поставить ниже себя. А она – просто добрая.

Сразу открыла мне туалет. Ну да, есть тут такая фигня стрёмная: самому просто так нельзя, а то мало ли что. В толчке захлебнёшься. Ну и надо просить воспитателя, чтоб он открыл, ждал, пока ты всё сделаешь, и закрыл на замечательный ключик, который носит в кармашке. Ключ от всех дверей – тупо ручка дверная, без которой все двери превращаются в стены.

Ну и сидишь ты, думаешь: блин, она ждёт, а у меня не лезет, а надо, а от этого всё ещё больше сжимается. Замкнутый круг. Буквально.

Потом меня тыкали иглами, брали кровь на анализы, мазки и прочую хрень. Чувствовала себя подопытной. Ну и по тому, как тебя лечат, тоже иногда кажется, что на тебе ставят эксперименты.

Подбор таблеток – отдельная история. Мне как-то дали треш какой-то, начались спазмы, удушье, онемение. Вкололи что-то – тогда отпустило. А то я уж с жизнью прощалась.

В отличие от многих в Четырнадцатом, я вроде как хочу жить. Просто бывают моменты, когда накрывает, но я не думаю выпиливаться. Просто иногда перебарщиваю. А мама с папой не верят.

Даже когда мне накладывали швы на руках, я ничего такого не собиралась. Просто физическая боль отвлекает от внутренней.

Потихоньку дурики выползали из карцеров. Зигота вышагивала на своих длинных ногах, тонких, как усы таракана. Ползла к круглому столу. Там уже сидели две девочки и пацан. Я их не разглядывала. Когда вижу кого-нибудь нового, вообще не могу на него смотреть. Меня как куполом накрывает. Отвожу глаза, всё как в тумане. Потом уже привыкаю, осваиваюсь, и вроде как возвращаюсь. Ну прям реально начинаю чувствовать тело, слышать, видеть. А не быть где-то со стороны.

Деперсонализация, дереализация. Дебилизация.

Я села за стол, потом проматывала в голове эту плёнку, всё вспоминала. А в моменте меня будто и не было. С камерой стояла.

– Привет. Я Лиза.

– Привет! Я Маша!

Я знакомилась, как угорелая. Чтобы никто не понял, что тебе страшно, надо везде высовываться самой, активничать и шутить. Тогда точно никто не догадается, может, и ты.

Потом я уже разглядела, что у Лизы были рыжие кудри, водянистые глаза и веснушки. Она была такой стереотипной Лизой, которую представляешь. По крайней мере, я именно такой «Лизу» и вижу.

Вторую девочку звали Ланой. Так-то она Светка, но имя её ей не нравилось. Меня тоже моё вымораживало, но адекватной альтернативы я не придумала. Мэри? Мари? Ну это как срать среди поля и говорить, что ты в пяти звёздах. Так я и осталась Машей среди Лан, Таш и Рин.

А пацан просто молчал, пока я его не растормошила. Как зовут, чего такой грустный и прочая мерзость, которая меня саму раздражает. Бывают же состояния, когда не хочешь, чтоб трогали. А тебе начинают: что молчишь? Чего тухлишь? Так и хочется спросить: чё не отвалишь?

Но он вроде взбодрился, представился Веней. Подошла Зигота, до этого всё по окнам ошивалась, приставала к воспитательнице. Эта была куда хуже Гали. Сушёная, с неполучившейся быть выбеленной башкой и красной помадой. Её жёлтые волосёнки были убраны крабиком с отвалившимся зубцом. Помада вечно отпечатывалась на таких же, как волосёнки, зубах и растекалась в морщины.

Назвать её совсем уж прям старой я не могла, но вот эти морщины были явно видны. Видимо она так часто сжимала губы в куриную жопку, что они проявились раньше гусиных лапок.

Короче, на лице была какая-то птицеферма, а в голове – птичий помёт. Когда у меня была истерика в прошлую госпитализацию, она просто говорила: «Ну чего ты плачешь?». Я, понятное дело, не успокаивалась, и она стала орать. Мадам, вы как там, вообще? Мы, так-то, в психушке. Тут детишки с проблемами. Аллё!

В общем, она производила впечатление беспросветно тупой заблудившейся дуры, которая перепутала дурку и сад. Надо детишек построить, высадить на горшки, раздать им соски.

Ну и та моя истерика перешла в паническую атаку, и только после этого мадам догадалась вызвать врача.

С тех пор я её ненавижу. К счастью, скоро переведут в общее отделение, и она исчезнет с радаров. А вот, что не увижу и Галю, это, конечно же, жаль. Но иногда она, бывало, приходит. Так, повидать своих, как она говорит, птенцов.

Опять мы о птичках.

– Я с вами. Окей же? – Зигота смотрела на стол, а не на кого-то конкретно. Наверно, ей должен ответить был стол, но ответила Лиза.

Конечно же, разрешила. Она-то Зиготу не знала. Будь моя воля, я её бы послала. Ну бесила она меня! Как говорится, друг моего врага – мой враг.

Мы играли в Монополию, было даже немножечко весело. Веня скупал все заводы, Зигота с позором проигрывала. Не помогал ей ещё волшебный символ Гарика Потного. Остальные боролись за вторые места, и тут воспиталка меня оборвала. Я только собиралась прикупить электростанцию.

– Мария, к тебе родители.

Я обернулась, мама с папой в бахилах уже сидели на стульях. Первым делом я к ним рванула, но не успела и сдвинуться, как вспомнила вчерашнее поведение папы, так что притормозила.

Мама привезла бутерброды с форелью, папа – кучу домашки.

– Вот, Маш, смотри…

И он листал мои грёбаные учебники, вонявшие школой. Понаклеил листочки с номерами заданий и датами сдачи.

– Я всё понимаю, но ЕГЭ надо сдавать, так что хоть по чуть-чуть, но делай.

Бутерброды с форелью я обожаю. Мама обычно кладёт в них лимонный майонез и листья салата. Но на этот раз они были безвкусными. Только привкус домашки и батиного занудства.

– Ты, жуй, Машенька, не торопись, – мама осторожно коснулась моей головы. Я отдёрнулась. – Яичко хочешь?

Я съела всё, хоть аппетит и оказался испорчен. Назадавали столько, что я в обычных обстоятельствах бы и не сделала. А тут… но папа сказал, что всё сам проверит. Придёт забирать выполненное ДЗ и заставит доделывать, если что-то не так.

Он думает, что образование – это самое главное. Что без образования – никуда.

Его брат закончил какое-то ПТУ и живёт на вилле в Сочи. У моих родителей пять вышек на двоих, и мы живём в двушке за МКАДом.

Но со своими тремя высшими образованиями папа не замечает никакой корреляции.

Я не говорю, что образование не важно. Кто захочет с идиотом общаться? Но не всегда образование равняется знаниям. Может, поэтому дядя на вилле, а мы в… там, где мы есть.

Я ему говорю, что хочу развиваться в том, что мне интересно, а все эти логарифмы и химии мне вообще не сдались.

Воооот, говорит, не знаешь, что в жизни ещё пригодится. Э… как мне могут пригодиться логарифмы, если я не буду никак с ними связана? Я даже представить себе не могу, что должно произойти, чтобы я такая: О! Настало ваше время, мои логарифмы!

Бред в общем. Я бы с удовольствием больше времени посвящала информатике и литературе. Хотя программу последней я точно бы изменила. Есть очень прикольные книги, но их либо не изучают, либо суют во внеклассное чтение. С «Войной и миром» у меня до сих пор военные действия, а за преступную графоманию Достоевского я с ужасом несу наказание.

Если не успеваешь заснуть, пока кто-то рядом, становится страшно. Из коридора в окно льёт подыхающий свет, стены холодные, двери заперты.

Я сидела, окуклившись в одеяле. Спрятала всё, что только можно. Только нос торчал для дыхания. И глаза. Чтоб не пропустить, если что.

А вдруг здание загорится? Эта воспиталка точно спасать нас не будет. Всё заперто. Я буду гореть живьём. Я обуглюсь до головешки, и никто меня не спасёт.

Замелькали все кадры ужастиков. Сердце билось, потом останавливалось, как задыхалось, и снова начинало бежать, смываться из этого ада.

Вот уже полыхала кровать, я куталась всё сильнее. Меня бил озноб, потом бросало в жару, как будто огонь и правда добрался.

Изо всех сил я вжималась в матрас. Уснуть. Уснуть. Надо уснуть.

И не проснуться.

Глаза тоже горели. Нет, спать нельзя. А вдруг и правда пожар, и меня реально не станет. Я никогда не проснусь. Я…

Дверь открылась, будто её с ноги выбили. Сушёная воспитался стояла, как призрак из оперы, а пальцы корчились, как у Носферату. Только тут до меня дошло, что ору.

Оглушительно и беспощадно.

Она пыталась что-то сказать, но не было слышно. Я орала до сипа. До колик.

– Маша, что б тебя!

Я услышала её, только сорвав голос.

– Тебе кляп, что ли вставить?! Видишь, все спят?! Одна ты голосишь, как ненормальная!

Я бы ей сказала, что я и есть ненормальная. Тётя, алло! Но тихо сипела и задыхалась слюной.

Дверь закрылась. Меня бил колотун. Снова открылась, не знаю уж, через сколько, но, к счастью, это был Андрей Юрьевич, мой психиатр.

– Маш, ты как? – сел тихо, прям деликатно, ко мне на кровать.

Я хотела ответить, но был только сип.

– Не можешь говорить?

Он ещё что-то спрашивал, потом поставил укол, и я быстро заснула.

Теперь на ночь мне давали снотворное, и всем стало куда легче жить.

Голос быстро восстановился, и уже через день я громко орала «Рыба» за столом в домино.

Через два дня меня перевили в общую палату. На соседней койке лежала Зигота, а справа была стена. Повезло, так повезло.

Если зайти в отделение, то выглядит это, как простая больница. Я имею в виду, что мало кто скажет, что это психушка. Никто не ссыт под себя посреди коридора, не бьётся о стену и не валяется на полу. Бывают, конечно, припадки, но, как ни странно, это всё-таки редкость.

И да, у нас нет усмирительных рубашек и шоковой терапии, как в «Гнезде Кукушки». Я слышала, что БАР и тяжёлые депрессии всё еще с её помощью лечат, но выглядит это гораздо гуманней: под наркозом и всё в этом роде.

Народу в этот раз было много. Весеннее обострение.

– О! Ты чё опять здесь? – ко мне подсела то ли Диля, то ли Гуля – не помню. Мы с ней пару лет назад вместе лежали. Не могу сказать, что подружились, но могли перекинуться парой слов.

– Да… – я махнула рукой и зашла в столовку. Тут тебе еду в номер не носят, надо ножками топ-топ и за общий стол.

На обед давали перловый суп, а перловка – это почти так же мерзко, как сопли из носа моего одноклассника. Такой мелкий белобрысый пацан, Вовка, его все дрищём называют. Так вот у него вечно течёт сопля, он засасывает её, когда та к губе подтекает, и она снова течёт. И так весь день. Каждый день.

Одного этого вида уже блин достаточно, чтоб тебя упекли.

Так вот перловка – это второе по мерзости в мире.

Диля-Гуля была раза в два больше меня. Высокая, крупная, занималась баскетболом или борьбой. Я в курсе, что это совершенно разные вещи, но прошла уже куча времени со знакомства, да и слушала я её россказни в пол – даже в одну восьмую заднего уха.

Так вот она нависла надо мной и всё твердила, что я должна рассказать, за что меня упекли.

Мы, так-то, тут не на зоне. Я сама вроде бы согласилась.

А вот рассказывать ей не соглашалась.

Она всё продолжала и, чтобы меня расслабить, трепалась про свои трагедии жизни.

– У меня любимого в армию забрали, ну я и хотела за ним.

– В армию?

– Да, конечно. А что-то не так?

– Да нет… ничего… – я села за стол со своей мерзкой едой. Но хоть на второе были пюре и котлета.

– Но родители мне запретили. Шестна-а-адцать, куда ты пойдё-ё-ёшь? Кому ты нужна-а-а? Это всё незако-о-онно! Мы тебя не пуска-а-аем! – она так распалялась, что я прикрыла ухо рукой, чтоб не оглохнуть.

– Я и ударилась головой о стену на кухне. А она у нас, знаешь, ну… из бумаги… или… картона..

«В коробке, что ли, живёте?!»

– Я её немножечко пробила, и как бы они наорали, что я буду оплачивать, и сдали меня сюда.

– Принудительно, что ли? – я аж заинтересовалась.

– Как бы нет… это… я просто уже и сама… как бы… ты знаешь… – она стала черпать суп, у меня аж подступило.

– Приятного, – рядом сел Веня. Его синий чуб стоило бы помыть.

Есть совсем расхотелось. Я вообще не любительница делать это на людях, а уж когда рядом перловка и немытые волосы…

На прогулке – да в дурке выводят гулять, прям как в началке – я опять слушала Дилю-Гулю, так и не уточнив её имени. Погода была ужасной. Моросил дождь, холодно. Я куталась в шарф вместо шапки. Её кто-то уронил или присвоил из раздевалки. Хотела пожаловаться, но нас выволокли гулять, а я была почти овощная от новых пилюль.

Вот и куталась, заматывала голову, уши, шею и нос. Зигота выхаживала без шапки, горбилась, но бодрилась. Веня плёлся позади всех и пинал прошлогодние листья.

– Я – Человек Паук! – невысокий пацан с лишним весом сиганул на нижний сук высокого дерева и стал оттуда орать.

Мы столпились вокруг. Воспитательница принялась сманивать его, как кота. Все знали, что он просто прикалывается, поэтому он самовольно спустился, стоило пригрозить переводом в Третье. Это вообще любимая страшилка у воспиталок. Чуть что – пойдёшь в Третье.

Единицы, которые там побывали, наводили жути и говорили, что в Трёшке даже привязывают.

Досуг состоял из трёпа, настолок, кружков по интересам и терапии. Когда расписание составлено правильно, ты почти ни минуты не сидишь в одиночестве. Что бесит.

Всегда и везде под присмотром. Даже если чуть дольше задержишься на толкане – всё, бьют тревогу. Точнее, тарабанят в дверь – всё в порядке? Ты там скоро?

С таким прессингом я не могла сходить уже пятый день. Живот болел, всё бесило.

– Надо сказать врачу, – мама в очередной раз принесла бутерброды. Папа забрал старую и принёс новую домашку.

– Нет! Не надо!

– Маш, не глупи, с этим не шутят.

– С чем? С говном? Мам, не говори! Ну пожалуйста! Просто принеси мне слабительное.

– Ты в своём уме? Мы не знаем, как слабительное подействует вместе с лекарствами. Надо к врачу.

Надо… ну-ну… мама то ли сама не в себе, то ли ещё что, но она сказала о проблеме воспитательнице. Не врачу. И что та сделала? Она запугивала, что, если я не покакаю, мне сделают клизму.

– И не смей врать! Я буду проверять за тобой.

Сложно представить, какое это унижение, когда сидишь и думаешь, что тебе надо сваять какашку и продемонстрировать. Вот, посмотрите, пожалуйста, я сделяль.

Интересно, она собиралась палочкой тыкать?

Я подловила Галю и сказала ей всё, как есть.

– Ох ты ж, господи, – она сложила руки на обширной груди и побежала к доктору.

Потом выговаривала той воспиталке за непрофессионализм.

Мне дали слабительное и – вуаля. Даже показывать никому не надо.

Сразу лёгкость, счастье бытия. Нирвана.

Нирвану я, кстати, слушала с десяти. Мама втирала, что это всё моя музыка. Вот не наслушалась бы всяких депрессивных дегротов – она путала их с андеграундом – и не поехала бы кукухой.

Интересно, почему поехала Зигота? Она вечно слушала классику и репетировала на рояле. Такая вроде бы тихая, вроде как для себя, но вечно поглядывала, слушают ли её концерт.

Выпендрёжница.

Меня из музыкалки в первый год выгнали. Я сказала училке, что она – старая клюшка. Она жахнула меня своей клюкой – реально, у неё была клюка с костяным набалдашником – и ход в музыку мне был закрыт.

А Зигота выдавала «К Элизе» и «Лесного Царя», как пукала. Быстро, метко и смачно. Я, стыдно признаться (нет), в классике не шарю, но названия композиций выучила. Как и всё отделение, ведь Зигота объявляло каждое.

Воспиталки рукоплескали, иногда и Галя приходила послушать. Молодец, говорила, молодец.