Полная версия

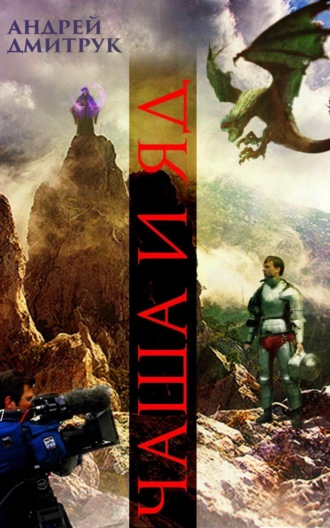

ЧАША И ЯД

Андрей Дмитрук

ЧАША И ЯД

Фантастическая повесть

Тёмные силы уже давно размазали бы нас по земле слоем толщиной в один атом, если бы не легионы света, защищающие нас.

Александр СухановПРОЛОГ

Она словно вырастала из скалы. Она походила на старый кряжистый дуб с обрубленными ветвями и вершиной, – башня из серо-седых блоков, помеченная на разной высоте несколькими узкими окнами-бойницами. Башня была немыслимо древней: лишь много тысяч лет назад люди Первого Посева умели столь точно пригонять один к одному многоугольные камни, каждый весом в несколько быков, а затем стёсывать их, придавая стене зеркальную гладкость.

Скала, служившая постаментом башне, высилась в центре острова, окружённого синим океаном. Вокруг неё смыкался непроходимый тропический лес, ближе к берегу кольцом стояли пальмы. Солнце садилось, высвечивая сквозь прозрачное мелководье тёмные пятна коралловых рифов.

Белые птицы, подобные лебедям, но намного крупнее, кружили у верха башни… Если бы кто-нибудь в этот вечер сумел взлететь, подобно птице, и зависнуть у окна, прорезанного в верхнем этаже, – сквозь глубокую щель, расширяющуюся внутрь, он смог бы наблюдать за стариком в скупо освещённой комнате, заставленной странной утварью.

Девять свечей в драконовидном шандале озаряли стол; огни их дробились в стекле колб и реторт, очерчивали спирали змеевиков. Посреди стола высился круглый медный постамент на трёх львиных лапах. На него-то и глядел пристально старик в облегающей, синего бархата сутане. Волосы старца, лебединой белизны, были заплетены в косу, подбородок гол, а серебряные усы достигали пояса. Его светлые расширенные глаза, выцветшие от бессчётных прожитых лет, не мигали так долго, что крылатый наблюдатель смог бы усомниться в человеческой природе хозяина башни.

И усердие старца не прошло даром… Сперва призрачная, туманная, затем всё более плотная и весомая, на постаменте возникла Чаша. Она белела насквозь, словно лучший хинский фарфор, и по бокам её струились золотые тонкие узоры.

Голова старика дрожала от предельного сосредоточения… Но вот – упали морщинистые веки. Жмурясь и с облегчением вздыхая, откинулся он на спинку кресла. Идеальной формы женской груди, Чаша была бесспорна: массивная, она всё же пропускала свет свечей и от него – от него ли? – розовато сияла изнутри.

Передохнув немного, старец вновь открыл глаза. В них теплились удовлетворение и благодарность. Улыбка тронула сморщенные губы. Встав, склонившись и бережно взяв Чашу в руки, – видимо, она кое-что весила, – он высоко поднял свой драгоценный груз и сказал:

– Благословляю себя в Тебе, благодарю Тебя в себе, Вечный! Никогда не расторгаемое наше единство мной было осознано – в достаточной мере, чтобы вновь пришла в проявленный мир Чаша Жизни. Я, Гальфрид, в Тебе живущий, как малое «я», и Ты, во мне сущий, как мировое «Я», Господь мой, – единою волей мы передадим её избранному Тобой – мной – нами хранителю. И да срастётся разорванное за множество веков, исправится испорченное, восстанет разрушенное, исцелится больное…

Ярче, малиново-розовым, засияла Чаша, вовсе затмевая свечи, – а те вдруг зачадили, пустили струйки дыма, будто досадуя на соперницу… Над кровлей гигантские лебеди описали прощальный круг и растворились в небе. Теперь и тот, кому не были даны крылья, легко смог бы заметить свет в верхнем окне башни. Но пустынен был остров, и ни одного судна не виднелось на сиренево-синем, темнеющем океане. Впрочем, людские суда ещё не заходили в эту область мира.

Той же ночью в тысячах миль от затерянного острова, в бесплодном и гористом Нордберге произошло ещё одно событие. Иной старец, долговязый, сутулый и горбоносый, с длинной чёрно-седою бородой, кутаясь в тёплый плащ с капюшоном, проговорил заклинание перед входом в горную пещеру. «Родственными тебе стихиями вечного хаоса, огнём подземным, тьмою океанского дна, топями лесных чащ, – я, Сигиберт, заклинаю тебя и приказываю…»

Туманная мгла окутывала Нордберг. Трудно было бы увидеть в ней даже собственные руки, – но взор старца, очевидно, легко проникал сквозь холодный туман. И улыбался заклинатель, глядя, как из жерла пещеры расползаются перепуганные, ночевавшие в ней змеи; вьются и шипят, спасаясь. Наконец, выдвинулось что-то громадное, ощупывая перед собой путь длинными суставчатыми ногами…

I

Cтарый жёлтый «Икарус», немилосердно бренча, с трудом вписался в поворот на горбатую, разъезженную улицу. То есть, мостовая здесь когда-то имелась, но уцелела лишь серыми растрескавшимися островками. В конце этой улицы стояла одна из двух городских гостиниц, скучная трёхэтажка – бывший дом быта. Киногруппа, тридцать один человек, заранее забронировала себе все номера. Вода из кранов шла ржавая, горячую подавали на полчасика по утрам, – в общем, привычная обстановка. Даже буфет имелся. Вот только в нём шёл ремонт, и он не работал…

Городок был крымский, но не курортный, – потому наплыв гостей здесь не наблюдался, и съёмочная группа сериала «Чаша Жизни» спокойно заняла весь отель. В единственном люксе разместилась «звезда», Катрин Бельская. Режиссёр Пётр Яковлев и другая «звезда», Иван Маркелов, удовлетворились одиночными номерами, прочих поселили по двое-трое.

После расселения, долгого и скучного, – разнообразие внёс лишь скандал, поднятый Катрин из-за нежелания телевизора включаться, – почти все приезжие побежали знакомиться с городом. Но он не баловал радостями. Бог весть когда, не в татарскую ли пору, здешние улицы протянулись по равнине, будто растопыренной пятернёй процарапанные – вдоль и поперёк, решёткой; оделись листвой садов и огородов, ныне жухлой и пыльной до серости. Проездом побывало тут несколько видных писателей, родился один полководец Великой Отечественной; всё это отмечали мемориальные доски… Да, нудноват был городок, – зато рядом с ним, за старой дорогой, начинались удивительные предгорья. Их-то Яковлев и выбрал для натурных съёмок.

Как поётся в старой песне, «солнце, воздух и вода» за последний миллион лет капитально поработали над ближней горой. Иные обрывы уцелели и стояли гигантскими кулисами цвета небелёного полотна; другие рухнули, образовав холмы, и их подмяла вековая зелень. Но более всего поражали скалы, причудливо преображённые стихиями. Они выпячивались животами великанов, вставали пасхальскими идолами; образовывали профили, в которых экскурсоводы предлагали видеть великих людей.

Экскурсии тут бывали нередко, но не задерживались. Выгнав подопечных из автобуса, гид приказывал им сделать пару снимков; затем группа ехала дальше. А ещё – экскурсанты получали заряд сведений о том, какие фильмы снимались в этих местах. Много, очень много фильмов, начиная с пятидесятых годов. Яковлев лишь последовал традиции.

Но наши герои пока не видели ни этих красот, ни дополнявшего их строения: с виду грозный средневековый замок, однако сработанный из материалов лёгких и достаточно хрупких, на дощатом каркасе… «Икарус» завёз их с самой унылой, равнинной стороны. Пару месяцев назад степь порадовала бы глаз пламенем частых маков. Сейчас же по пути не было ничего, кроме просторов сожжённой солнцем травы да плывущих за ними серых, сизых, лиловых гор.

Итак, расселение окончилось. Близился закат.

Неторопливо смыв с себя дорожную пыль и пот в скупом, подозрительно клокотавшем душе, заслуженный артист республики Маркелов любовно переоделся в футболку, шорты и шлёпанцы. При своём колоссальном опыте, Иван Александрович, хоть и впервые пожаловал в степной городок, но знал заранее, что деваться здесь – решительно некуда! Дом-музей полководца, и тот работал до пяти… Посему Маркелов со всем возможным добродушно-снисходительным величием спустился по лестнице в рецепцию, получил нужные сведения у толстой, сонной хозяйки (даже не сомлела при виде знаменитости) – и скоро уже шагал, решительно, как любой, кто знает свою цель, по длинной улице вдоль разноцветных заборов. Десять минут спустя заслуженного догнали два других, не столь известных актёра, Виктор Мортусов и Роман Блюм. Обоим было хорошо известно, чем заканчиваются прогулки Маркелыча в любом районе планеты.

По словам хозяйки, в городе имелось лишь одно приличное заведение – кафе «Скачущая лошадь». Шагая, Иван Александрович предрёк своим спутникам, что в течение короткого времени вся группа подтянется туда же.

– Вот дрянь! – внезапно отскочив от ближайшей ограды и показывая пальцем куда-то вниз, воскликнул чуткий Блюм. Выскользнув из-под забора, через разбитую улицу переползала чёрная узорчатая змея. «Да уж это», насмешливо откликнулся Мортусов. «Кой хрен уж, у ужа ушки оранжевые, а у этой нет! Гадюка…» Старик актёр, шагая впереди, в споре участия не принял, лишь загадочно улыбнулся.

Когда троица подходила к кафе, от крыльца его навстречу сорвался немыслимой величины чёрный четырёхглазый джип; сверкнув, пролетел мимо с заполошным рёвом, обдал варёным воздухом. Пророчество Маркелыча оправдалось, и даже с лихвой: в «Лошади» уже шло скромное актёрское застолье. Под стеной, воспроизводившей грубую кладку конюшни, с подвешенными подковами и уздечками, фотографиями скакунов, – Борис Xилков подливал водку Катрин Бельской и Лине Таловой. Стояли разорённые закуски, в селёдку с колечками лука был воткнут окурок.

Катрин, рослая, слегка мужеподобная блондинка, держалась, как всегда, строго: только в том хмель и сказывался, что она, затянувшись, резко, будто с отвращением, отбрасывала сигарету от губ и выдувала кверху струю дыма. Лину же, ценимую режиссёром за то, что она сочетала белейшую гладкую кожу, серые глаза и волосы, что вороново крыло, – Лину развезло уже всерьёз. Сейчас у неё была стадия, как она сама стрезва говорила, «предварительного улёта». Талова то закатывала глаза под лоб, то жмурилась и качала головой, бормоча про себя невнятные речи. Выход из этого состояния мог быть самый неожиданный.

Широкоплечий Xилков, с крючконосым лицом хищной птицы, втолковывал дамам нечто серьёзное, когда Иван Александрович положил ему руку на плечо. Все воззрились на старика; тот же, картинным жестом откинув назад седые, до плеч, волосы, объявил:

– Явление второе, те же – и тень отца Гамлета! Па-азволите присесть заслуженному, простуженному?..

Вежливый Борис встал, чтобы от другого столика взять стул Маркелову. Лина же, глядя перед собой пустым взглядом, кратко сообщила, на что, по её мнению, должен присесть «заслуженный, простуженный». «Лина», голосом и жестом одёрнул её Мортусов; но привычный и не к такому старый артист хохотнул только, садясь, будто услышал приятную шутку. Зато Катрин, прищуриваясь, мрачно сказала:

– Талова, ещё одно слово, и я ударю.

Но та уже угасла – сидела, понурив голову, пряди упали на лицо. Виктор, сев рядом, потихоньку взял девушку за руку.

Шустрый Блюм тем временем смотался к барной стойке. Светлые кудри его птицей мелькнули в полутёмном, пустом зале. Понимая, что сами здесь к столику подойдут не скоро, вызвал Роман из подсобки весь наличный персонал кафе – татарку по имени Алие, то ли совершавшую дневной намаз, то ли просто уснувшую. Когда Алие, зевая и хлопая вьетнамками, вышла на свет Божий, Блюм шлепком придал ей начальную скорость… Явилась на столе ещё одна, к счастью, охлаждённая «Xортица» в сопровождении хлеба и колбасной нарезки. Пир пошёл веселее.

– Ну-с, как говорят поляце, «жиче наше крутке, выпиемо вудки; жиче наше недлуге, выпиемо по друге»! – сказал Маркелов, самолично разлив водку (с точностью до миллиметра) и торжественно подняв свой стакан.

– За наше будущее, – добавил Xилков. – Нам, брат, сегодня такое предложили! Жаль, что мне скоро в Питер лететь. А то бы я ещё подумал…

– Ага, – слишком энергично кивнула Катрин. – Он классный коньяк принёс, «Xеннеси»… с него и начали.

– Кто принёс? Чего начали-то? – не понял Мортусов. Встрепенувшись от его голоса, Лина вырвала из пальцев актёра свою руку. «Вот не пила бы больше, была бы умничка», шепнул ей на ухо Виктор. В ответ его послали; Талова жадно схватила стакан.

Зажевав розовыми капустными лепестками, Иван Александрович спросил:

– Это его, что ли, сарай газанул отсюда, когда мы подходили? Здоро-овый!..

– Сарай, блин, ты посмотри! – фыркнула Бельская. – Ты заработай хоть на одно колесо от такого сарая, козодой!..

– Так он же не заработал, – грустно сказал Маркелов. – Он украл.

– А вот и нет, – вмешался не пьяневший Xилков. – Это продюсер. Он кино делает. И телесериалы.

И, достав из кармана, бросил перед стариком роскошную, с золотыми эмблемами визитную карточку.

– «Продакшн-студия «Морион», – отставив карточку подальше и подняв брови, громко прочёл Иван Александрович. – «Сергей Уруканов, исполнительный продюсер». Ну, и за что же он вас коньяком поил?

– А мы что же, по-твоему, никому не нужны? – с нежданной злой отчётливостью спросила Лина. После свежей порции водки её кожа приобрела мертвенную бледность. – Никому, да? Только ты один, бл…, всем нужен, старое…

– Лина, не надо, – с ласковой твёрдостью сказал Виктор. Несколько секунд она яростно смотрела в его тёмно-серые заботливые глаза на впалом, обросшем щетиной лице. Затем – внезапно всхлипнув, отшвырнула стул и выбежала вон из кафе. Алие, хлопавшая шваброй в дальнем углу, сказала что-то о хулиганах; «да заплатим», крикнул ей Блюм…

– Если пойдёшь за ней, ты не мужик, – предупредила Катрин.

Мортусов промолчал, отвернувшись и нахмурившись.

– В общем, у них… есть проект картины, – сказал Борис, показывая на карточку. – И, как ни странно, есть под него деньги. Уже идут съёмки, тут же, в Крыму, в Лазурной бухте. Натура. Так он звал нас. Всех. Прямо сейчас. Приезжайте, говорит, и подписывайте контракт. Эх, если бы я не валил послезавтра в Питер…

– Причём, бабки немереные, – замотала головой Бельская. – Он точно не говорил, но… раз в десять, наверное, больше, чем…

– Значит, хотел, чтобы мы бросили эти съёмки и слиняли к нему? – уточнил Роман.

Xилков кивнул утвердительно.

– Да что хоть за кино-то, кто снимает, о чём?

Презрительно поведя плечами, Катрин сказала:

– А тебе не один хрен? Фантастика, вроде, или эротика… или всё вместе… Говорят тебе, бабки!

– Нет, детки, – может, и хрен, но не один! – с неожиданной и почти угрожающей серьёзностью сказал Маркелов. – Где, вы говорите, снимают? В Лазурной бухте? Что-то я об этом слышал… Он сценария, случаем, не оставил?

– Сценария? – растопырила ресницы Бельская. – Да кто же их читает, сценарии?..

– И то правда… – Старый актёр поднял голову, седые лохматые брови заиграли; он потёр ладони. – Ну, что, други мои? Между первой и второй перерывчик небольшой… Руку не меняем!

Катрин прикрыла свой стакан ладонью:

– А ну, погоди, торопливый ты наш! Ты что-то об этом кино знаешь, хитрый чёрт. Давай колись!

– Не раньше, чем выпьем.

Так и сделали… Блюм уже переводил свои большие оленьи глаза с лица на лицо: ему в разговоре послышалось тревожное.

– Может, и брешут люди, – начал Иван Александрович, – но я в Москве слыхал, что именно здесь, в Крыму, кто-то где-то начал сниматьэто…

– Да что «это», в конце концов?!

Даже сдержанный Xилков, не стерпев, хлопнул по столу.

– Он нарочно дурака валяет и нас разыгрывает, – сказала Катрин, с хмельной злостью прищуриваясь. – Ты ж нарочно, Саныч? Чтобы мы не согласились там сниматься? Боишься, что тебя не возьмут, козодой старый, и заодно всем хочешь нагадить?.. Так не будет же по-твоему! Вот сейчас позвоню этому Уруканову… кстати, мачо обалденный… и скажу, что я…

– Нет, деточка, – без капли обиды, грустно покачал головой Маркелов. – Мне это предложили первому. Вернее, намекнули, что могут предложить. Ещё там, в Москве…

Ощутив душевное терзание, Виктор встал, положил вилку.

– Извините, ребята, – что-то я устал с дороги… Пойду лягу, что ли!

– Правильно, – иди, иди, успокой её, – одобрила непоследовательная Катрин.

Не отвечая, Мортусов бросил на стол пару денежных бумажек и вышел.

Лину он нашёл быстро. Не уйдя далеко, она присела на скамью в тощем, с выгоревшими газонами, городском парке. Пьяный кураж слетел с женщины, оставив лишь подавленность. Сгорбившись по-старушечьи, Лина курила и, не мигая, смотрела в некую точку на барьере из давно не стриженного букса. Вечерело быстро, медь заката окрасила грунтовую дорожку.

Виктор сел рядом, обнял Лину за плечи.

Медленно обернувшись к нему, потухшим и вполне трезвым голосом она спросила:

– Ну? Надумал чего-нибудь, герой-любовник?

– Ну, и что у нас изменилось оттого, что мы сюда приехали? – вопросом ответил Мортусов. – Xватаемся за какую попало работу, чтобы только с голоду не сдохнуть. Ты из сериала ушла, я вообще в подвешенном состоянии…

– Я ушла? А ты что, хотел, чтобы я осталась и легла под этого…

– Да ничего я не хотел. Я всё понимаю. Но и ты пойми: в нашем положении ребёнка заводить нельзя. Не беда, не старые, можно ещё подождать…

Он попробовал было прижать Лину к себе, но та истерическим движением высвободилась.

– Подождать?! А если после этого я вообще родить не смогу?

– Ну, почему же обязательно не сможешь? Я знал женщин, которые по несколько раз… и ничего, потом дети здоровые…

Чувствуя, что говорит неубедительно, Виктор умолк и тоже полез за сигаретой. Скоро лишь два огонька стали видны в сгущающейся тьме. Xрипло прокричала ночная птица, и порыв ветра, прилетев с гор, тронул внезапным холодом.

II

– Гальфрид, матушка, первый творитель во всей Готии, а может быть, и на всём белом свете! Триста лет назад он отогнал от Кёнигсхафена, столицы короля Германа, стаю огнедышащих драконов. А восемьсот лет назад…

– Это всё сказки, сынок. Люди не могут жить столько лет. Наверное, всё это делали разные творители, а приписывают одному, самому знаменитому…

Лепрехт отчаянно замотал головой, так что светлые длинные пряди разлетелись вихрем.

– Нет, нет, он особенный! Разве другому была бы отдана Чаша Жизни?!

В волнении он заходил взад-вперёд по залу, от одной, увешанной оружием, стены, до другой, с бычьими и оленьими головами на распятых шкурах. Сидя в красно-золотом, цветов Финстервальда, кресле с высокой острой спинкой, седая величавая графиня любовно следила за сыном.

– Но самое главное, матушка, – то, что он дал возможность достойнейшему завоевать Чашу! Все рыцари Готии получили от него весть – и приглашение на турнир.

– Да, я помню, – с лёгкой усмешкой кивнула мать. – Так странно: среди бела дня, ниоткуда, в твоей спальне появляется этот свиток с печатью. А на печати – Чаша…

– Конечно, – сказал Лепрехт, резко останавливаясь. – И это значит, что я должен ехать. Немедленно! А я… – Не в силах скрыть отчаяние, он топнул ногой и потряс сжатыми кулаками. – Наверное, я буду последним, кто приедет на турнир в Эбердорфе! Если он вообще к тому времени не окончится – чьей-нибудь победой…

Тут душевная боль молодого графа стала нестерпимой, – и, протянув руку к матери, тряся указательным пальцем, Лепрехт закричал:

– А ты, ты знаешь, почему я столько ждал? Откладывал? Из-за кого?!

– Из-за меня, – сказала графиня, гордо поднимая голову с высокой причёской, взятой под жемчужную сеть.

– Из-за тебя, – да, мама! – Лепрехт отвернулся к гобелену, изображавшему псовую охоту его покойного отца, графа Танкреда. – Из-за тебя, – чтобы ты не подумала, что тебя разлюбили и хотят бросить, – я не женился на Эвелин. Из-за тебя…

– Я не просила тебя об этом, – гневно прервала хозяйка замка. Её чуть раскосые синие глаза расширились, задрожали губы. – Ты мог жениться, когда хотел. Ты мог уехать в любой день на свой турнир. Разве я держу тебя на привязи?

– Держишь! – теряя самообладание, вскричал Лепрехт. – Ещё как держишь! Ты с детства приучила меня к этому: твоё слово – закон! Оно выше, чем воля богов…

– Но разве я сказала хоть слово о том, чтобы ты не ехал на турнир?

– Ты не сказала, чтобы я ехал…

Графиня улыбнулась. Её руки, всё ещё прекрасные, как в ту пору, когда все скульпторы графства жаждали наделить ими статуи богинь, – руки привычно перебирали чётки из голубоватой кости риноцера.

– Пожалуй, и вправду пора освободить тебя, мой мальчик.

– Что?!

– Освободить из-под моей опеки, граф Лепрехт. Той, которая столь тяготит тебя… и столь тебе необходима. Не спорь. Иногда ты бунтуешь против моей власти, но я вижу, что в целом ты доволен. А как же! Приятно чувствовать себя маленьким мальчиком, окружённым защитой и заботой… Неволя – внутри тебя, а не в моих делах или словах! – Неторопливо поднявшись, графиня сбросила с плеч накидку из волчьего меха. Уронила чётки. Её глухое тёмно-синее платье зашуршало. – Но тебе уже двадцать два, сын. Твой отец к этой поре успел вернуться из похода в Анзулу, – без левой руки, зато с мешком золота… О нет, я не хочу, чтобы ты был таким же. Я рада, что ты трезвее и осторожнее. И – мягче, чем был он… Но пора дать тебе волю. – Подойдя, графиня взяла за плечи сына, твёрдо глянула в его заметавшиеся глаза. – Ошибайся, получай удары и раны, – живи, как взрослый, граф Лепрехт. Иначе ты скоро возненавидишь меня. – Голос её дрогнул. – И захочешь моей смерти. Будешь искать, как её приблизить… Сказано – не возражай! Я знаю людей и знаю, что говорю. И я говорю тебе: поезжай в Роделанд, ко двору славного короля Теофила; он был другом твоего отца. Прими участие в турнире. Теперь я хочу этого. – Усмешка тронула надменные губы графини; её узкое чеканно-строгое лицо стало простым, материнским. – А потом – женись, если хочешь. На ком угодно. Знаю, ты не сделаешь плохой выбор. Потому что – сможешь полюбить только женщину, похожую на меня!

Она легонько оттолкнула сына.

– Иди же! Слугам велено не чинить тебе препятствий и выдать на дорогу всё, что ты попросишь. Собирайся, путь не близкий. Выедешь перед рассветом, дни жаркие.

Лепрехт стоял, пристыжено глядя себе под ноги. Отец его, граф Танкред, пал, защищая замок от врагов, когда единственному сыну не сравнялось и шестнадцати. Братья и сёстры умерли во младенчестве или в раннем детстве. Мужество графини, вынесшей всё это и сохранившей в целости родовые владения, не поддавалось осмыслению. Сын обожал мать, но она была права: дальнейшая несвобода Лепрехта могла обернуться чем-то ужасным для них обоих…

Граф приблизился к матери – и, по древнему обычаю, склонив колено, поцеловал у неё сначала подол платья, а затем сухую прохладную руку.

III

Барон Детлеф Гондельский умирал.

Лёжа под пологом, среди звериных мехов и смятого восточного бархата, старый рыцарь за два дня попрощался со всеми жителями замка. Обычно суровый и замкнутый, скорый на расправу, вызывавший у своих людей скорее страх пополам с ненавистью, чем иные чувства, – перед смертью барон очень переменился. Каждому, кто приходил попрощаться, будь то последний конюх или скотница, он говорил, хотя и с трудом, доброе слово; каждому, в присутствии писца-нотария, дарил деньги или что-нибудь из имущества. Детлеф уже исповедался перед священником и принял святое причастие, – но после всего пожелал ещё раз увидеть сына.

Явившись в покои барона, тридцатилетний Беренгар не застал там никого, кроме отца. Непомерно раздутый своей внезапной, стремительной и странной болезнью, с лицом цвета очищенной свёклы, – короткая борода растопырена, – тот лежал, натянув до подбородка медвежью шкуру. Горели факелы, вставленные в кольца на стенах; в комнате было тепло, даже душно от жарко натопленного камина, – но Детлефа, видимо, мучил внутренний холод. Он кутался, при этом обливаясь потом.

Поклонившись, Беренгар сел на табурет рядом с постелью. Взяв тряпицу, лежавшую в миске с водой, отжал её – и бережно утёр отцу лоб и щёки. Тот, задышав чуть легче, хрипло вытолкнул из себя:

– Тебе одному могу сказать, сын, – это не болезнь, а кара богов… Ни один лекарь не смог распознать, чем я болен. Но конец мой, чую, наступит сегодня, ещё до захода солнца… – Вдруг Детлеф, запрокинув голову, выгнулся дугой на ложе; стон его, сквозь оскаленные зубы, был тих, но сказал о страшной боли. Ласково нажав ладонями на плечи, Беренгар принудил отца снова лечь, вернул на место сползшую шкуру. – Да, да, до захода… Я отправляюсь в ад, сыночек, – в самые глубины ада, в кипящую смолу, а может, и куда похуже!..

– Никто не может знать свой посмертной судьбы, отец, – тихо, успокаивающе проговорил Беренгар. Ладонь его поглаживала выпростанную из-под шкуры, большую, бессильную отцовскую руку. – Только богам решать, кто чего достоин.

– Не жалеешь меня… Говоришь точно, как наши пристеры! – задыхаясь, проревел Детлеф. – Кто чего достоин… Xочешь посмотреть? Вот она, печать богов!