Полная версия

Неизвестный М.Е. Салтыков (Н. Щедрин). Воспоминания, письма, стихи

«…Карикатуры нет ‹…› кроме той, которую представляет сама действительность», – заметил однажды Салтыков. Он неоднократно имел возможность убеждаться в этом, но привыкнуть к подобному положению не мог. В 1876 году было принято правительственное решение «О предоставлении местным административным властям права издавать обязательные постановления». Писатель с удивлением сообщал своим корреспондентам о том, что, сам того не ведая, оказался пророком: «Когда я представлял в „Истории одного города“ градоначальника, который любил писать законы, то и сам не ожидал, что это так скоро осуществится».

Лейтмотив «Истории…» – это беззаконие и произвол как принципы внутренней политики и общественной жизни. Головотяпы, будущие глуповцы, возмечтали о сильной руке, и старец Гостомысл, благословляя их на поиски князя, обещает: «…он и солдатов у нас наделает, и острог какой следовает выстроит!» Каждый из глуповских градоначальников, за редким исключением, по-своему старается и преуспевает на этом поприще. «Безумие» власти писатель показывает в гротесковых образах безголовых правителей. Брудастый-Органчик, с «неким особливым устройством» вместо головы, исполнявшим только две пьески: «Не потерплю!» и «Разорю!» Майор Прыщ, голова которого оказалась фаршированной и была с вожделением употреблена в пищу предводителем дворянства, «одержимым гастрономической тоской». Микроцефал, или «короткоголовый», статский советник Иванов, то ли умерший от натуги, силясь постичь очередной сенатский указ, то ли уволенный в отставку «за то, что голова его вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении) перешла в зачаточное состояние». И кульминация этого ряда – «идиот» Угрюм-Бурчеев, задумавший втиснуть в прямую линию «весь видимый и невидимый мир». «Систематический бред» Угрюм-Бурчеева оказывается сатирическим обобщением теории и практики социальных экспериментов – от утопии Томаса Мора до аракчеевских поселений и современных Салтыкову социально-политических учений. Режим, созданный Угрюм-Бурчеевым, стал невольным и страшным пророчеством – предвещанием тоталитарных режимов XX века. Два праздника в году – весной и осенью, которые отличаются от будней «только усиленным упражнением в маршировке»; «серая солдатская шинель» вместо неба, и шпионы, шпионы, шпионы – в каждом доме… Яркая щедринская антиутопия предшествует знаменитым антиутопиям XX века.

«Семейное счастие»Пророчество о том, что Михаил будет «девичий разгонщик», не оправдалось. Собственное юношеское представление о женщине Салтыков передает в характеристике одного из своих персонажей: «Женщина представлялась какою-то теоретическою отвлеченностью, всегда нравственною, всегда окруженною ореолом и благоуханием чистоты. То был идеал, о котором мечтало молодое воображение, но который оно не дерзало себе воплотить…»

Салтыкову показалось, что идеал воплотился, когда он увидел дочь вятского вице-губернатора Аполлона Николаевича Болтина юную Лизу, пленившую его своей красотой. Отголоски этого чувства к «маленькой, миленькой Бетси», «радости и утешению всего живущего», можно найти в его произведениях. В 1853 году он просит руки Елизаветы, но за молодостью невесты ему было предложено подождать еще год. О своих намерениях Салтыков извещает мать, заблаговременно заботясь о ее согласии. Формально оно было получено, но Ольга Михайловна не переставала надеяться на то, что сын образумится. Однако он не передумал даже и после того, как семья Болтиных переехала из Вятки во Владимир. В 1855 году он получает окончательное согласие родителей невесты и, вернувшись из ссылки, первым делом принимается за устройство своего брака, преодолевая откровенное сопротивление матери. Венчание состоялось 6 июня 1856 года в Москве в Крестовоздвиженской церкви.

Как и во всякой другой семье, отношения супругов Салтыковых прошли разные фазы, но в старости писатель ощущал свою семейную жизнь неудавшейся. Прожив вместе почти 33 года, они существовали как будто в разных измерениях. Елизавета Аполлоновна всегда уделяла много внимания своей внешности, любила наряды и развлечения – и была абсолютной противоположностью мужу. Она, правда, умела разбирать его почерк и помогала ему в переписывании произведений, но жизненные интересы их были мало совместимы. Известно высказывание Салтыкова о разных типах женщин, в их числе тех, «у которых вся специальность декольте». К этому типу принадлежала и его собственная жена, к которой он был глубоко привязан. В одном из писем Салтыков дает ей такую характеристику: «У жены моей идеалы не весьма требовательные. Часть дня (большую) в магазине просидеть, потом домой с гостями прийти, и чтоб дома в одной комнате много-много изюма, в другой много-много винных ягод, в третьей – много-много конфект, а в четвертой – чай и кофе. И она ходит по комнатам и всех потчует, а по временам заходит в будуар и переодевается». Но и Елизавете Аполлоновне с ее жизнелюбием, видимо, непросто было жить с человеком, которого многолетние недуги рано превратили в беспомощного и «брюжжащего старика». «Какая ужасная старость! – писал 58-летний Салтыков. – Как хотите, а есть в моей судьбе что-то трагическое»[1].

Брак Салтыкова долгие годы был бездетным, и только в 1872 году, в возрасте 46 лет, Михаил Евграфович становится отцом: у него появился сын Константин, а через 11 месяцев и дочь Елизавета. Салтыков был чадолюбивым родителем и, несмотря на огромную занятость, старался участвовать в воспитании детей, которых мать слишком баловала, что, по его мнению, препятствовало их развитию. О любви и нежной заботливости отца можно судить по его переписке с детьми, когда они с матерью находились за границей: «Советую тебе писать по линейке. Ты еще маленькая, и надо привыкать писать прямо. Попроси маму, чтобы она вас по-немецки говорить приучала: теперь вы легко научитесь, а потом будет очень трудно. Я все дни сижу дома и скучаю. И делать ничего не хочется. Птицы тоже скучают без вас и одичали».

В мемуарах современников сохранился забавный эпизод, как знаменитый писатель безуспешно пытался помочь дочери в написании сочинения и получил то ли тройку, то ли двойку с минусом. Сама Елизавета Михайловна, к сожалению, не оставила воспоминаний об отце. Это сделал сын Константин Михайлович, издавший в 1923 году небольшую книжечку под названием «Интимный Щедрин». Судьба этих мемуаров печальна. М. Е. Салтыков, увиденный глазами любящего человека, представлен здесь домашним образом, не как великий писатель, а как частное лицо. Но именно это и не устраивало идеологизированное советское литературоведение, объявившее мемуары сына «книгой плохой, обывательской, во многих местах малодостоверной». Они были признаны источником, не заслуживающим серьезного внимания, и на долгие годы фактически выведены из научного оборота.

«Литература осветила его жизнь…»По возвращении из ссылки Салтыков не сомневался, что будет заниматься литературным трудом и даже, видимо, предполагал оставить чиновничью службу. Уже во второй половине 1850-х годов он задумывается об издании собственного журнала, но эти планы остались нереализованными.

Из числа действующих журналов Салтыкову ближе других был некрасовский «Современник», отношения с которым, тем не менее, складывались очень непросто. Именно в этот журнал он первоначально предложил свои «Губернские очерки», но H. A. Некрасов, прислушавшись к негативному отзыву Тургенева («Это совсем не литература, а черт знает что такое!»), отверг их. Правда, успех книги заставил редактора искать сотрудничества Салтыкова, и он печатался там в 1857–1861 годах, но его отношения с редакцией носили сугубо деловой характер.

В январе 1862 года Салтыков подает в отставку, намереваясь издавать собственный журнал «Русская правда», соредакторами должны были стать A. M. Унковский и Алексей Андрианович Головачев. Он написал программу, обосновал его направление и обратился к Н. Г. Чернышевскому с просьбой о сотрудничестве. Но этот проект не получил одобрения со стороны властей.

В 1862 году журнал «Современник» переживал тяжелые времена: в ноябре 1861 года умер H. A. Добролюбов, один из основных его сотрудников; в июне на восемь месяцев было приостановлено издание журнала; в июле был арестован и заключен в крепость Чернышевский. Возобновляя в декабре издание «Современника», Некрасов просит Салтыкова войти в редакцию, и тот соглашается, но этот период сближения с журналом продлился менее двух лет. Сотрудничество писателя, явно далекого от революционной идеологии, в журнале, исповедовавшем радикальные идеи, некоторым современникам представлялось отступлением от убеждений. Но Салтыков, которому был близок демократический дух «Современника», оставлял за собой право на страницах этого издания выражать собственное мнение, даже если оно не разделялось другими сотрудниками. Этим нежеланием и неумением отступать от своей позиции объясняются разногласия Салтыкова с членами редакции, которых он называл «духовной консисторией» (М. А. Антонович, Г. З. Елисеев и А. Н. Пыпин происходили из среды священнослужителей), и его уход.

Возвращаясь к чиновничьей службе, Салтыков известил Некрасова о том, что остается «только сотрудником» журнала. Сотрудничество это постепенно перерастает в приятельские отношения с Некрасовым, который 1868 году, после закрытия «Современника», приобретает право на издание «Отечественных записок» и приглашает Салтыкова стать одним из соредакторов журнала. Салтыков принимает предложение и окончательно выходит в отставку. Новые «Отечественные записки» стали самым авторитетным демократическим журналом в России. В 1876 году, в связи с тяжелой болезнью Некрасова, Салтыков фактически возглавил редакцию, а в 1878 году был официально утвержден редактором.

В журнале Салтыков сразу же возглавил отдел беллетристики и сам стал его активнейшим автором. Все, что он писал в 1868–1884 годах, появлялось на страницах «Отечественных записок». В каждом номере журнала, за редкими исключениями, печатались его произведения.

Работал Салтыков неимоверно много, потому что «жить для него значило писать или что-нибудь делать для литературы» (С. Н. Кривенко). Поистине удивительна была его работа как редактора, о чем сам он впоследствии говорил:

«Наиболее талантливые люди шли в „Отеч‹ественные› зап‹иски›“, как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне – доверяли, моему такту и смыслу, и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял». Существует много рассказов о том, как редактор Салтыков делал чудеса даже с самыми «неудобными для печатания» вещами. Не обходилось, конечно, и без обид, но в основном авторы доверяли редакторской правке. Внешне суровый, но добрый и заботливый по натуре человек, Салтыков был неизменно внимателен к авторам и их нуждам. Никогда не отказывал в материальных просьбах и, как свидетельствует современник, «сам даже предлагал иногда денег, когда узнавал, что человек нуждается, и предлагал людям, которых мало знал, лишь бы только они были писателями и из писаний их было видно, что они люди порядочные…»

Время работы в «Отечественных записках» становится временем «литературного генеральства» Салтыкова, его талант разворачивается во всем своем блеске, среди читателей находится множество людей, кого он по праву мог считать «читателем-другом», для них он становится учителем и пророком, в его произведениях они искали ответы на мучительные вопросы жизни. По словам А. П. Чехова, «две трети читателей не любили его, но верили ему все».

Литература «напоила ядом его сердце»Между тем сам Салтыков не раз испытывал сомнения в пользе своей литературной деятельности, подобные сомнения и разочарования переживают и его герои-литераторы. Таков персонаж сказки «Приключение с Крамольниковым», в один прекрасный момент осознавший, что его слово не способно изменить мир. Особенно остро проблема отношений с читателем встает для Салтыкова после того, как в апреле 1884 года за «распространение вредных идей» были закрыты «Отечественные записки». Он, правда, продолжает печататься в других изданиях – «Вестнике Европы», «Русских ведомостях», «Русском богатстве», но утрату своего журнала воспринимает как отторжение от читателя – единственной «особы», которую любил. Болезненно реагирует он на любые симптомы разрыва с читателем, которые становились известны ему. Один такой эпизод, случившийся в родной Твери, он с горечью комментировал: «Чего со мною не делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно заявляли, что я – вредный, вредный, вредный ‹…› мало того: в родном городе некто пожертвовал в местный музей мой бюст. Стоял-стоял этот бюст год или два благополучно – и вдруг его куда-то вынесли. Оказалось, что я – вредный». Постоянные болезни усиливали чувство «оброшенности», хотя те читатели, которые сочувствовали литературной деятельности Салтыкова, по-прежнему ждали его произведений и откликались на них.

«Литература осветила его жизнь, но она же и напоила ядом его сердце» – это сказано о герое рассказа «Похороны», но в первую очередь – о себе самом. И все же ничего важнее литературы для Салтыкова никогда не существовало. И сыну своему писатель перед смертью завещал: «…паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому».

«Забытые слова»В последние годы жизнь Салтыкова, небогатая внешними впечатлениями, определялась болезнью. Казалась бы, болезнь должна была целиком поработить человека и лишить его творческой энергии и сил, но, вопреки физическим страданиям, талант писателя не ослабевал и раскрывался новыми гранями. Салтыков с печалью замечал, что после 1884 года «утратил юмор». Действительно, его произведения последнего периода в большинстве своем лишены искрометного смеха, в них преобладает трагический элемент, но в художественном отношении эти изменения знаменовали новый виток его творческой эволюции.

Последним произведением Салтыкова стала хроника «Пошехонская старина», возвращавшая к чудовищным временам крепостной действительности, которая и спустя десятилетия после отмены рабства довлела русской жизни. Но, работая над «Пошехонской стариной», Салтыков задумывает новое произведение, от которого сохранился лишь небольшой фрагмент: «Серое небо, серая даль, наполненная скитающимися серыми призраками. В сереющем окрест болоте кишат и клубятся серые гады; в сером воздухе беззвучно реют серые птицы; даже дорога словно серым пеплом усыпана». В библейских, эсхатологических тонах выполнен дошедший до нас эскиз. Но благодаря воспоминаниям современников мы знаем, что в последнем замысле писателя все-таки жила его юношеская мечта о «золотом веке», который «находится не позади, а впереди нас»: обращаясь к своим современникам, он стремился напомнить русскому обществу забытые им слова – «совесть, отечество, человечество»…

Михаил Евграфович Салтыков скончался 28 апреля 1889 года и согласно его завещанию был похоронен на литераторских мостках Волкова кладбища рядом с могилой И. С. Тургенева (в XX веке могила была перенесена). Вся Россия откликнулась на смерть писателя: некрологи были напечатаны в изданиях, выходивших в разных уголках страны, родные получили сотни соболезнующих телеграмм, к гробу было принесено множество венков, тысячи людей пришли проститься с Салтыковым.

Официальный «Правительственный вестник» поместил некролог, в котором «наиболее выдающимися» литературными сочинениями Салтыкова были названы «Губернские очерки», «Господа Головлевы», «Пошехонская старина» – произведения, чей обличительный пафос не вызывал опасений у «начальства». И в самом деле, не упоминать же в правительственном печатном органе «Историю одного города», «Помпадуров и помпадурш», «Современную идиллию» или «Письма к тетеньке»…

Уже в тридцатых годах XX века появилась частушка:

Мы за смех, но нам нужныПодобрее ЩедриныИ такие Гоголи,Чтобы нас не трогали.История повторяется. Писатель Салтыков всегда был опасен, и для любой власти он – «вредный, вредный, вредный». Но писатель Салтыков всегда был нужен России. Он и сейчас по-прежнему необходим ей.

В этой книге речь пойдет о Салтыкове как о литераторе и человеке. Мы оставляем в стороне его чиновничью деятельность, которой писатель вынужден был заниматься на протяжении многих лет и которая отвлекала его от главного дела жизни.

Первый раздел составляют не предназначавшиеся для печати тексты самого Салтыкова. Они извлечены из его писем к друзьям и во многих случаях имеют раблезианский характер. Это придуманные им очень смешные анекдоты об общих знакомых и некоторых известных деятелях, две сатирические сказки и фантастическая переписка императора Николая I (Статýя) с французским писателем Поль де Коком.

Во второй раздел входят воспоминания о Салтыкове самых разных людей. Прежде всего тех, кто знал его достаточно близко: сына, племянницы, ее матери, детей его ближайшего друга A. M. Унковского, лечащего врача и друга H. A. Белоголового и сотрудника по журналу С. Н. Кривенко. Эти воспоминания создают разносторонний и объемный портрет Салтыкова: родные и близкие пишут о нем в первую очередь как о частном человеке; доктор Белоголовый, опираясь на письма к нему Салтыкова, прослеживает историю его болезни, с медицинской точки зрения объясняя некоторые особенности его характера; сотрудник «Отечественных записок» Кривенко дает представление о редакторской деятельности писателя и его отношении к собратьям по перу. В этот же раздел включены фрагменты из воспоминаний и писем о Салтыкове, принадлежащих людям, в той или иной степени близким к литературе. Воспоминания всегда субъективны, поэтому, обращаясь к приведенным в книге текстам, надо учитывать это, особенно в тех случаях, когда мемуаристы не просто приводят эпизоды из жизни писателя, но дают собственную интерпретацию его личности или пытаются истолковать его политические взгляды, что далеко не всем удается. В отношении идейной позиции Салтыкова справедливо писал его сын: «Он стремился быть свободным в своих суждениях и, наверное, остался бы верным себе, что бы от этого для него ни произошло». Это совпадает с тем, что в 1930-х годах говорил о писателе директор Библиотеки им. В. И. Ленина старый большевик В. И. Невский, который в 1935 году был репрессирован и в 1937-м расстрелян. В разговоре с С. А. Макашиным, написавшим впоследствии капитальную четырехтомную биографию Салтыкова, он задал вопрос, имея в виду Чернышевского и Салтыкова: «Как вы думаете, если бы сегодня были живы и действовали Николай Гаврилович и Михаил Евграфович, где бы они были?» И сам же ответил: «Первый заседал бы в Политбюро, а второй гнил бы в Нарыме или Магадане»[2].

В третьем разделе публикуются прозаические и стихотворные отклики на смерть Салтыкова, которые показывают значение его творчества для современников и глубину постигшей общество утраты. При этом не все современники могли осознать масштаб дарования писателя и его вневременное значение, многие, что вполне естественно, говорили о нем только с позиций своего исторического времени. В противовес этому можно привести сохранившееся в воспоминаниях А. Ф. Кони мнение А. Н. Островского, который считал Салтыкова «не только выдающимся писателем с несравненными приемами сатиры, но и пророком по отношению к будущему».

В приложение включены статьи, рассказывающие о семье писателя и судьбе его потомков.

Все тексты публикуются в соответствии с современными грамматическими нормами, даты приводятся по старому стилю. Допущенные в некоторых текстах купюры принадлежат публикатору и специально не оговариваются; в тех случаях, когда купюра сделана автором текста, это отмечено в примечаниях. Имена некоторых современников Салтыкова повторяются в разных текстах. Для удобства чтения, чтобы читателю не приходилось постоянно листать книгу в поисках пояснений, повторяющиеся имена в большинстве случаев комментируются неоднократно.

Произведения и письма М. Е. Салтыкова цитируются по изданию:

Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: в 20 т. М.: Худож. лит., 1965–1977, с указанием тома и страницы в тексте.

Укажем также полные выходные данные книг, отсылки к которым многократно используются в комментариях:

Литературное наследство. Т. 13–14: Щедрин. Кн. 2. М.: Жур.-газ. объединение, 1934.

М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников: в 2 т. / Воспоминания собрал, подгот. к печати, комментировал и написал вступ. статью С. А. Макашин. М.: Худож. лит., 1975.

М. Е. Салтыков-Щедрин и его современники. Энциклопедический словарь / Сост. и ред. Е. Н. Строганова. СПб.: Росток, 2021.

Макашин С. Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860–1870-е годы. Биография. М.: Худож. лит., 1984.

Макашин С. Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875–1889. Биография. М.: Худож. лит., 1989.

В книге использованы фотоматериалы, предоставленные Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук и Тверским государственным областным музеем, а также работы М. В. Наумова, 1981 г. р., г. Киров (Вятка): «История одного города. Голодный город». 2015 г., х./а., 60×50, «Как Салтыков Щедрина в Крутогорске повстречал». 2016 г., х./а., 60×50, «История одного города. Подтверждение покаяния. Заключение». 2015 г., х./а., 60×50.

Е. Н. Строганова

Бесцензурные тексты М. Е. Салтыкова

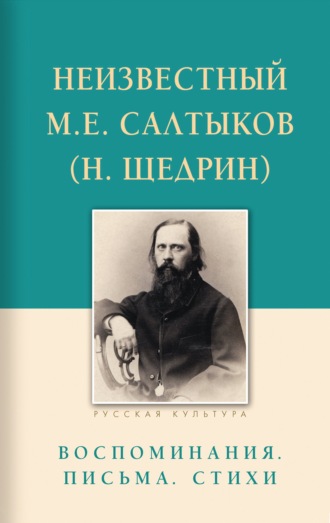

Михаил Евграфович Салтыков Фотография С. Л. Левицкого, середина 1860-х гг.

Эпистолярные анекдоты из «мушкетерских» писем

«Компанией мушкетеров» Салтыков называл тех людей, с которыми был близок во второй половине 1870-х – начале 1880-х гг. и проводил свой досуг: гурманские обеды, игра в карты, посещение театра. В их числе был известный либеральный деятель 1850–1860-х гг., присяжный поверенный Алексей Михайлович Унковский; инженер путей сообщения, карточный партнер Александр Николаевич Ераков; юрист и поэт Александр Львович Боровиковский; член Петербургского окружного суда, гласный петербургской думы Владимир Иванович Лихачев и некоторые другие. Непременное содержание их досуга составляла карточная игра, но, разумеется, не этим определялись приятельские привязанности Салтыкова. С. А. Макашин писал, что дружеское общение писателя питало его творческую фантазию, давая материал «для сатирической разработки типа „русского культурного деятеля“ из верхушки либерально-буржуазного общества». В общем и целом это так. Но неверно было бы предполагать, что Салтыков в своем дружеском окружении только черпал материал для художественных картин. Ближайшими знакомыми писателя были люди, способные его понимать, чьим мнением он интересовался и дорожил, – свои люди, с которыми существовал единый язык общения. И именно эта сторона дружеских взаимодействий Салтыкова прочитывается в его письмах.

«Мушкетерскими» в ближайшем смысле следует называть письма, адресованные членам «компании мушкетеров», но мы используем это именование расширительно, включая сюда все письма Салтыкова, содержащие шуточные рассказы и реплики, не предназначенные для печати. Эти письма к A. M. Унковскому, А. Н. Еракову, А. Л. Боровиковскому, В. П. Гаевскому, И. В. Павлову и др. отличает свой код, выделяющий их как особый пласт в салтыковском эпистолярном наследии. Признаками этого кода можно считать языковую раскованность, нетабуированность, свободное использование некодифицированной, в том числе и обсценной, лексики, «раблезианский» юмор, нередко эротического свойства. Действующими лицами шуточных историй оказывались друзья Салтыкова и некоторые симпатичные ему люди (Унковский, Ераков, А. Н. Островский, И. С. Тургенев), а также лица, к которым он испытывает явную антипатию (К. П. Победоносцев, Т. И. Филиппов и др.). За каждым из них закрепляются определенные признаки и характеристики: изображению Еракова сопутствуют эротические мотивы, Островского отличает «благообразие», Тургенева – «благовоспитанность», доминантой рассказа о Победоносцеве становятся противоестественные сексуальные наклонности, в рассказах же об Унковском акцентированы наклонности «естественные»: эротизм, чревоугодие, сквернословие. Такого рода рассказы сам Салтыков называл «анекдотами». Кроме анекдотов в письмах есть также тексты, обладающие иными жанровыми признаками. К ним относятся сказки «Архиерейский насморк», «Сенаторская ревизия» и «переписка» императора Николая Павловича с Поль де Коком, которые С. А. Макашин определил как «эпистолярные сатирические миниатюры». Это удачное обозначение может быть применимо и ко всем остальным текстам, что не отменяет необходимости видеть жанровые различия между ними и признавать, что основным видом «эпистолярной сатирической миниатюры» у Салтыкова был анекдот.

Понятие «литературный анекдот» отграничивает анекдот как культурный феномен, по функции близкий мемуару и составляющий часть «малой истории», от анекдота бытового, фольклорного. Однако под пером некоторых авторов анекдот становится и литературным жанром, как, например, цикл анекдотов Хармса о Пушкине или же псевдохармсовский цикл о русских писателях. Творцом именно таких литературных анекдотов был Салтыков.