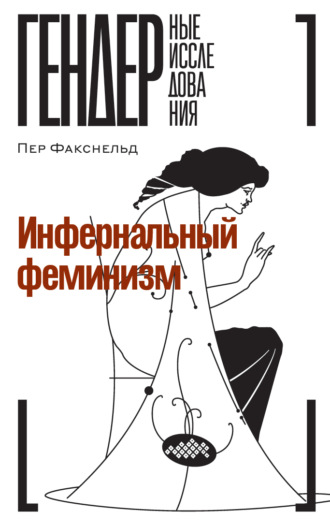

Инфернальный феминизм

Полная версия

Инфернальный феминизм

Жанр: учебная и научная литературанаучно-популярная литературазарубежная образовательная литературафеминизмправа человекасильные женщиныидеологическая борьбаполитическая историясерьезное чтениезнания и навыкиоб истории серьезнопопулярно об историисоциальная история

Язык: Русский

Год издания: 2017

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу