Полная версия

Жизнеописание Парацельса или Теофраста фон Гогенгейма (1493–1541)

Во все времена, добрые и недобрые, Дева Мария в Айнзидельне держалась стойко. В маленький городок стали приходить ремесленники и торговцы, чтобы обеспечивать всем необходимым множество людей, устремлявшихся к Святой Часовне. Так начали складываться общественные отношения в миру, развитие которых протекало под одобряющим руководством бенедиктинцев. Но к концу пятнадцатого столетия на долю этой сильной общины выпало немало бед. Бенедиктинцы были миссионерами, строителями церквей, основателями монашеских обителей, покровителями воспитательных и учебных заведений. На эти важные предприятия тратилась часть их доходов, которые поступали или в виде даров, или в виде прибыли от возраставшей земельной собственности.

Первое несчастье случилось в 1029 году, когда церковь и монастырь были сожжены дотла, то ли по злому умыслу, то ли по причине несчастного случая, но уж непременно при участии врага по имени Эбергард, поскольку его вмешательство пресекало назначение аббата по их выбору. Окрестной знати очень не нравилась привилегия, которой пользовались монахи, выбирая себе аббата, и она старалась возбудить враждебное отношение к такому положению дел. Однако в дополнение к сказанному можно предположить, что эта враждебность проистекала из их стремления всеми силами содействовать преобразованию жизни обойдённых вниманием обитателей обширных окрестностей Айнзидельна. Борьба продолжалась пятьдесят лет, и на какое-то время титулованной знати удалось силой оружия навязать монастырю некого аббата по их выбору. Когда угроза этого дамоклова меча миновала, последовала затяжная, с перерывами, распря с горожанами Швица, которые в 1314 году в неистовом порыве ворвались в церковь, разграбили всю ценную утварь, а монахов бросили в тюрьму. В 1315 году в борьбу на стороне Айнзидельна вмешалась Австрия, но посланное войско потерпело поражение в битве при Моргартене.

Напасти продолжались так долго по времени и были такими ожесточёнными, что бенедиктинцы в результате лишились доброй половины земель в Шварцвальде, но сумели сохранить свою независимость и свои привилегии. Мир со Швицем был заключён при третейском посредничестве Аббата из Дизентиса, бывшего некогда монахом в Айнзидельне. Такая череда раздоров отравляла жизнь на протяжении более двух столетий. Когда в 1326 году в Швице произошли волнения, монастырь был сожжён во второй раз. Ещё до начала четырнадцатого века экономическое процветание, достигнутое в десятом, казалось, истощилось. Но даже при самых плохих имущественных обстоятельствах аббатов из Айнзидельна постоянно призывали на епископальную службу в другие места.

Аббату Иоанну I пришлось немало потрудиться над восстановлением утраченного. Будучи человеком дела, благочестия и большой учёности, он поднял уровень соблюдения церковных обрядов как в практическом, так и в духовном смысле; он улучшил методы ведения научных занятий и не покладая рук трудился, чтобы находить средства для восстановления сильно повреждённых зданий. Во времена распрей паломничества совершались реже, но возродились при его поддержке. Иоанн I умер в 1327 году и, к счастью, ему на смену приходили те люди, выдвижению которых он сам способствовал; и к началу пятнадцатого века Айнзидельн частично возвратил свои былые владения. А своего духовного достояния он никогда не терял.

В последующие годы наступившего века в окрестностях Айнзидельна было основано несколько подчинявшихся ему монастырей; некоторые из них были женскими, в следующем столетии они были объединены в общину монахинь-бенедиктинок.

Общественное спокойствие и времена успешного развития наступили в долине. Монастырь стал аристократом в своей общественной репутации. Никто из монахов не мог стать аббатом, если не выдерживал проверки заслуг его рода. Он должен был предъявить свидетельства о четырнадцати знатных родственниках по восходящей линии. Декан[13] Альбрехт фон Бонштеттин пишет в своих хрониках за 1494 год: «Этот Божий дом и церковь, определённо, будут спасительным приютом для принцев, графов, землевладельцев и их детей, как сказано в летописях и вошло в обычай с давних пор».

Четыре аббата высокого ранга сменяли один другого в течение пятнадцатого века. Последним из них, избранным в 1480 году, был Конрад из Гогенрехберга. Уже при нём строгое соблюдение этого ограничения подвергалось серьёзному обсуждению. Высказывалось мнение, что репутация монастыря как оплота духовности страдает от светского влияния на него, и что послушание весьма ослабло. Как и большинство других монастырей того времени, Айнзидельн навлекал на себя критику и порицание.

Первое дуновение ветра реформации вызвало серьёзные размышления в Богемии и Англии: а когда начинает дуть Божественный ветер, он быстро переносится из страны в страну. Мы можем высказать осторожное предположение, что неудача Христианской Церкви в сохранении её высокого назначения на протяжении четырнадцатого и пятнадцатого веков стала главной причиной крутого перелома, который люди называют Реформацией. Подобно науке, Церковь в те времена превратилась в диссонирующее эхо своего прошлого. Её духовная жизнь приходила в упадок, и в людях, искавших Бога, медленно и молчаливо нарастало недовольство Церковью, отошедшей и от Бога, и от человека. Накопив заряд, оно вырвалось из них, как из жерла вулкана, и проявилось в неукротимых действиях и в жажде огненного очищения.

При благородном Конраде Гогенрехбергском Айнзидельну ни разу не пришлось ни опровергать обвинения, ни доказывать их несостоятельность. Он был аббатом с 1480 по 1526 год; к тому времени тревожные предвестники потрясений переросли в переворот.

Вскоре после его избрания потребовался врач для присмотра за страждущими в городе и в госпитале для паломников. Выбор должен был сделать аббат. Он пригласил д-ра Вильгельма Бомбаста фон Гогенгейма, о котором архиепископ Нецхаммер в своей превосходной «Жизни Парацельса» говорит так:

«Вильгельм фон Гогенгейм не занимался ни лечением ваннами, ни кровопусканием, но был знаменитым врачом, обучавшимся в лучших учебных заведениях и получившим учёную степень Лицензиата Медицины в городе Тюбинген, о чём сообщает нам летописец из Филлаха».

Имя указывает на его высокое происхождение, но более полную информацию мы имеем, благодаря новейшим авторитетным свидетельствам относительно родословной Парацельса таких специалистов, как Д-р Зудхофф, Д-р Карл Аберле, Д-р Штрунц и Д-р Гартманн, которые провели тщательное исследование его статуса по рождению. Если бы не злокозненность врагов его сына, прижизненных и посмертных, не было бы нужды в подробном рассмотрении родословной Вильгельма фон Гогенгейма, но лживые биографии Парацельса так долго пользовались доверием, что задача представить в кратком изложении результаты новейших исследований стала моральным долгом.

В 1270 году человек по имени Конрад Бомбаст фон Гогенгейм состоял на военной службе у графа Вюртембергского и был также известен как землевладелец-феодал. Он умер в 1299 году, оставив в качестве своего душеприказчика некого Фридриха фон Гогенгейма. Тесная связь между графами Вюртембергскими и этой семьёй подтверждается землями и доходами, на которые могли претендовать Бомбасты фон Гогенгейм. Упомянутый Конрад жил в замке Гогенгейм близ Штутгарта и собирал десятину с Плинингена и половину дохода в Обер-Эслингене. Эти привилегии существовали на протяжении четырнадцатого и значительной части пятнадцатого века. В 1432 году с разрешения графа Ульриха Вюртембергского семейство Шпет выкупило у них феодальное землевладение и привилегии. Вильгельм фон Гогенгейм женился, найдя супругу в этом семействе. Будучи рыцарем[14], он в 1461 году выступил на стороне графа Ульриха против пфальцграфа[15] Палатина Фридриха, а в 1492 году участвовал в походе на Ландшут под водительством графа Эбергарда Вюртембергского. В этом походе его сопровождал брат Георг Бомбаст фон Гогенгейм. Это происходило как раз за год до рождения Парацельса, отец которого уже одиннадцать лет пребывал в Айнзидельне.

Упомянутый Георг фон Гогенгейм сопровождал графа Эбергарда в его паломническом походе в Святую Землю в 1468 году, а впоследствии вступил в рыцарский орден Св. Иоанна, в котором занимал высокое положение. У него был племянник, Вильгельм Бомбаст фон Гогенгейм, известный нам как молодой врач, вызванный из Швабии Конрадом фон Гогенрехбергом в 1481 году. Имя Бомбаст, Бамбаст, Баумбаст, или в его позднейшей транскрипции Банбаст, было отличительным знаком этой ветви Гогенгеймов. Их состояние приходило в упадок, а отец Вильгельма Бомбаста не состоял на военной службе и не был богатым человеком. Юноша обучился профессии, в которой мог сам проложить дорогу в жизни.

По прибытии в Айнзидельн он, по всей вероятности, жил в мире и спокойствии, погрузившись в работу, а также в изучение химии и ботаники и проявлял особый интерес к изготовлению препаратов на основе трав. У него было много ценных рукописей – возможно, переписанных им в Тюбингене, – которые содержали важнейшие концепции его современников в области медицины, химии, астрологии и других близких гуманитарных наук. В тридцать четыре года он женился. Его избранница происходила из известного в Айнзидельне рода Окснеров. Её отцом был, по-видимому, тот самый Руди Окснер, который жил у моста через реку Зиль. Она управляла хозяйством в госпитале для паломников, находившемся в ведении монастыря, и врач в силу своей должности часто виделся с ней, когда посещал больных паломников.

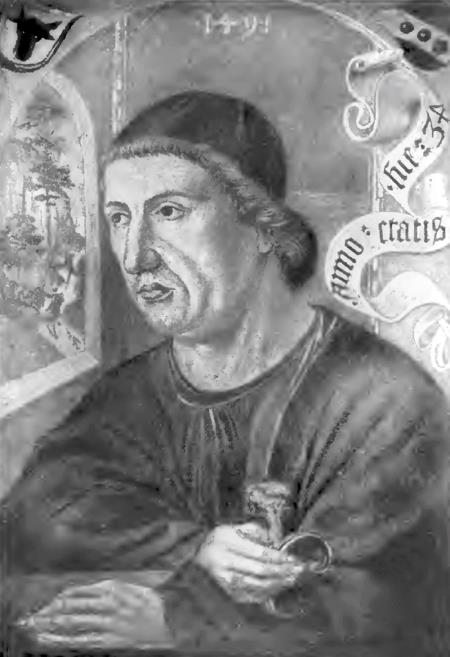

В честь своей женитьбы, которая состоялась в 1491 году, д-р Вильгельм фон Гогенгейм заказал свой портрет. Теперь он находится в Зальцбурге, в музее Каролины Августы и поясняет нам многие обстоятельства, которые иначе могли бы вызвать у нас сомнения. На портрете указан его возраст на свитке, слева от него, прямо под щитом фон Гогенгеймов, на котором изображены три синих шара на белой ленте. Справа от него, в левом углу картины видна воловья голова, изображённая не как геральдический символ, но, вероятно, в связи с родовым именем невесты[16]. В правой руке он держит гвоздику – цветок жениха, согласно обычаю. Маленькое сводчатое окно смотрит на дорогу, пролегающую под сенью скал и пихт, по которой держат путь двое мужчин – всадник и пеший. Возможно, это намёк на тропу паломников, направляющихся в Верхний Эцель. Портрет чрезвычайно интересен и превосходно исполнен маслом по дереву. На нём изображён человек тридцати четырёх лет, одетый в чёрный костюм, как было свойственно людям его профессии, и в берете, который закрывает верхнюю часть головы, оставляя видимой лишь волну густых вьющихся волос, ниспадающих со лба довольно низко до самой шеи. Его лицо благородно очерчено, оно полно мысли, спокойствия и добродушия; вокруг рта глубокие складки; у него тонкие дугообразные брови и глаза, в которых читается мудрость, весёлость нрава и немного грусти. Он носит два кольца – по одному на среднем пальце каждой руки. [Исходя из вышесказанного], можем судить, что в 1491 году Вильгельм фон Гогенгейм любил заниматься научными изысканиями, был человеком в высшей степени доброжелательным, а также имел благородное происхождение с правом на герб своего рода и мог передать его по наследству сыну, который всегда пользовался этим правом.

Портрет отца Парацельса, Д-ра Вильгельма фон Гогенгейма

Д-р Карл Аберле вносит свой вклад рассказом о вероятных приключениях картины, прежде чем она заняла своё место в музее в Зальцбурге. По слухам, в 1760 году её видели в доме некого купца этого города, и её владелец говорил, что картина, якобы, висела в гостиной Парацельса при его жизни. Столетием позже она принадлежала господину по имени Йозеф Мосл, который умер в 1885 году. Он унаследовал её от отца, а тот приобрёл её у некого Шамгубера, служившего у зальцбургского архиепископа в конце восемнадцатого века.

Окснеры жили за мостом через реку Зиль, где начинался подъём на Эцель. Их родовой дом сгорел дотла около 1838 года, и то сооружение, которое выросло на его месте, ни в коей мере не воспроизводит прежнее. На плане старого Айнзидельна и его окрестностей мост и дом представлены такими, какими они были, когда д-р фон Гогенгейм пришёл с женой в дом её отца. В том строении удлинённой формы было два просторных этажа, и верхний был отведён молодой чете. До нас дошло мало сведений о супруге врача. Она, несомненно, была спокойной, благочестивой, толковой женщиной, которая, выйдя замуж, исполняла свои обязанности по дому.

Дом был расположен в живописном месте. Со стороны Айнзидельна по холмистой местности к нему вела дорога, которая, сбегая с крутого склона, доходила до самого моста. Быстрая река бежала по ущелью мимо берегов, поросших пихтами среди изобилия трав и цветов. Дом находился в некотором отдалении от того места, где начинался крытый мост. Его окна смотрели на тропу паломников, уходившую вверх по Эцелю. За домом расстилались луга, где паслись коровы. Мост, известный как Чёртов, спустя полтора столетия отстроили заново, но как можно ближе к оригиналу, так что в наши дни можно увидеть почти всё из того, что было привычно взору обитателей дома Окснеров.

Глава II

Рождение, детство, обучение

Века земные приходили и уходили чередой – пока не вспыхнула заря Его явления в должный срок.

Итак, 10 ноября 1493 года родился мальчик. Его окрестили Теофрастом в честь греческого мыслителя и ученика Аристотеля (Теофраста Тиртамоса из Эрезуса), врача, ботаника и минералога, который вызывал у его отца особое восхищение. К этому имени могло быть приставлено имя Филипп, но сам Парацельс совсем не употреблял его, а что касается имени Ауреол, оно, по-видимому, было подарено ему позднее почитателями, а в 1538 году он вписал его в название документа. Почётное имя Ауреол дано было в своё время Теофрасту Тиртамосу, и доктор в шутку мог употреблять его в отношении своего сына. Наверное, ощущалось какое-то неуловимое истечение света от его лица, как это бывает у других гениев, чем он и заслужил это замечательное имя. При рассматривании портрета, ошибочно приписываемого Тинторетто и написанного, когда Парацельсу было двадцать восемь лет, несомненно, возникает желание увидеть такое сияние вокруг его головы. Но только после его смерти это имя стало широко использоваться его биографами и издателями. Его полное имя, записанное без гипотетических добавлений, звучит так: Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм.

Растить мальчика было нелегко. Маленький, слабенький, рахитичный, он требовал постоянного внимания. Его он получал от своего отца, который следил за ним с тревогой и нежностью. Д-р фон Гогенгейм сделал для себя открытие, обнаружив лечебное и оздоровительное значение свежего воздуха. Теофраст подрос и стал его постоянным спутником. Он учился у отца названиям и свойствам лечебных трав – для примочек, настоек, ядов и противоядий. Так он начал читать первую страницу Божественной книги природы. Не было более полной или более привлекательной книги для чтения, чем окрестности его родного дома. Отец Мартин Гандер составил каталог флоры Айнзидельна, гор, леса, луга, озера, болота и придорожной полосы. В его небольшой книжечке, изданной господами Бензигерами, мы можем открыть для себя то, что открыл маленький мальчик при первом её прочтении.

В Европе фармация не достигла того официально принятого и признанного статуса, какой она имела в Китае, Египте, Иудее и Греции более чем за тысячу лет до наступления христианской эры. Действительно, первая европейская фармакопея была составлена в Нюрнберге в 1542 году, спустя год после смерти Парацельса. Но б<эльшая часть известных нам препаратов на основе трав была известна в средневековье, а монастыри выращивали их на своих огородах и применяли постоянно. Но они часто назначались без указания точных предписаний, и пациенты должны были глотать микстуры, которые добавляли им страданий, а иногда и приближали смерть. Отвары из трав, однако, вызывали меньшее отвращение, чем варево из минералов и животных, которое выдавалось с молитвами, святой водой и строжайшим запретом свежего воздуха.

На лугах, горных склонах и в лесах, вдоль ручьёв, бегущих в Зиль, и в зильской долине, изобилующей болотами, весна, лето, осень и зима благоприятствуют цветению и плодоношению неисчислимого множества растений. На лугах сменяют друг друга примулы, горечавка, маргаритки, шалфей, лютики, ятрышник, ромашка, безвременник, огуречник, дудник, фенхель, тмин, мак и царские кудри. В лесах растут грушанки пяти разных видов, ясменник душистый, белладонна, дурман, фиалки и ягоды. Крутым склонам и придорожным пространствам отдают предпочтение колокольчики, наперстянки, цикорий, васильки, вероники разных видов, гравилаты, мята, тимьян, вербена, сарсапарель, лихнис, ясменник Св. Иоанна, лапчатки, подорожник и пырей. На болотах растут первоцветы, образуя многочисленные островки – сиреневые и лиловые, росянки, незабудки, жирянки, мальвы, хвощи, селагинелла – редкий вид реликтовой орхидеи, сохранившийся с древнейших времён; а на моховых болотах и горных склонах растут вереск, азалия, рододендрон, камнеломка, белозор, турецкая гвоздика, дикая слива и ягоды. Это лишь несколько растений из списка отца Гандера, в котором множество других лекарственных трав и даже несколько таких, которым приписывались магические свойства.

Теофраст, несомненно, изучил их все, находясь рядом с отцом, когда доктор совершал свои профессиональные пешие прогулки. Это были долгие походы, иногда уводившие его за Эцель к деревушкам на берегах Цюрихского озера, иногда на юг, к Айнзидельну. В иные дни он ограничивался более короткими вылазками до селений и ферм, находившихся не далее одной или двух миль от моста через реку Зиль. Вместе с первыми летними днями появлялись паломники, и тогда он вёл приём больных, деля время между Эцелем и Айнзидельном.

Напрашивается мысль, что дом д-ра Вильгельма фон Гогенгейма использовался как место отдыха для паломников, когда они спускались от часовни. В дни паломничества подвешивалось колесо как знак того, что здесь можно купить вина. Такое предположение обусловлено присутствием колеса у обочины дороги в пейзажной части его портрета, но нигде нет подтверждения этому. Что определённо возможно, так это то, что уставшие и болезненного вида паломники находили там отдых и уход, а может быть и несколько глотков вина для восстановления сил.

В такие дни появлялось много поводов для вопросов, которые задавал маленький Теофраст, и для ответов, которые давал его отец. Любого, кто пытается воссоздать картину детства Парацельса, преследует печальная догадка, что его мать ушла в мир иной, когда он был ещё совсем мал. Ребёнок всецело находился на попечении отца и немало страдал от недостатка соответствующего питания. Тот факт, что воспитывался мальчик в религиозном духе, подтверждается его глубокой убеждённостью в абсолютной важности религии. Для Парацельса существовало лишь две реальности первостепенного значения в жизни: Бог на Небесах как объект почитания и веры, Бог в природе и в человеке как цель воодушевляющего устремления. Ребёнком он воспринимал всё, чему его учили, в юности и зрелом возрасте имел своё мнение, но никогда не забывал великих и вечных истин. Для него Иисус Христос был божественным учителем и примером, чьё слово требовало безоговорочного исполнения, а не схоластической интерпретации известного некогда указания. Из его воспоминаний, написанных позднее, мы узнаём, что отец был его первым учителем латыни, ботаники, алхимии, терапии на основе лекарственных трав, хирургии и истории монашества. Но на него воздействовали и те факторы, за которые д-р фон Гогенгейм не мог отвечать. Эти влияния объяснялись духом того времени и зародились не только в его мыслях, они быстро завоёвывали многие умы и души.

Несмотря на юный возраст, он, по всей вероятности, был осведомлён о том, что происходило в Швейцарии: в XIV веке она объединила в государство много своих кантонов, а в XV – защитила конфедерацию от Карла Бургундского и от Австрии. В тот самый год, который привёл отца Теофраста в Айнзидельн, в Штанце состоялся Конвент, который не только принял в конфедерацию новые кантоны, но и утвердил прежние конституционные декреты, а его решения были основой Швейцарской Конфедерации в течение трёх столетий. Дух самоуправления каждого отдельного кантона вкупе с объединённой исполнительной властью находил своё выражение на протяжении тех столетий, и Теофраст, должно быть, слышал о быстром росте свободолюбия и правосознания, так как Швиц всегда играл видную роль в войнах, как внешних, так и внутренних, которые вела Швейцария.

А за пределами Швейцарии происходили события, которые не могли не вовлечь Конфедерацию в водоворот неизбежных последствий, и на грани таковых оказалась большая часть Европы.

Д-р Франц Штрунц в проникновенном и ярком вступлении к своему труду «Биография и Личность Парацельса» обращает на них наше внимание. Нарождалась новая эра. Её предшественница в муках давала жизнь славному поколению людей и достижений; изобретение книгопечатания; обращение гуманитарных наук к природе; пересмотр стереотипов и догм в естествознании; богословие, призванное к ответу за свои методы и ограничения; небывалая свобода, открывшая простор человеческому мышлению – исполинский Антей пробуждался от сна на груди своей матери-земли, чтобы возобновить борьбу с невежеством, суевериями и предрассудками. Раннее детство новой эпохи совпало с ранним детством Парацельса.

«Начало Возрождения, – говорит д-р Штрунц, – проявлявшееся и в философии, и в искусстве, несомненно, волновало Парацельса множеством вдохновляющих идей, множеством мнений, и нам придётся приложить усилия, чтобы отследить, как это замечательное явление его времени повлияло на одинокого исследователя в области природы человека и медицины – одинокого среди толп заблуждающихся людей, приверженцев философских методов средневековья – каким путём он пришёл к мысли, что старые подходы обречены остаться в прошлом и что должны появиться новые… Возрождение несло в своей духовной основе некую имеющую глубокие корни данность духовного плана – колоссальный внутренний раскол между уходящей эпохой с её убеждёнными пленниками и миром, оставленным во власть дьявола; между отсутствием закона и несоблюдением закона. Именно дух Возрождения был для Парацельса побудительной причиной его устремления к свету знаний, которые хранит в себе природа, к индуктивному методу и методу сопоставления в науке. Союз Возрождения с духовными силами Реформации, и в узком и в широком смысле слова, наряду с влиянием Возрождения на человеческие души – влиянием, не связанным напрямую с Лютером, – объясняет нам другую сторону его характера».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Айнзидельн – монастырь с тысячелетней историей, известнейший религиозный центр в Швейцарии. Айнзидельн означает «прибежище отшельника».

2

Митены – Большой (1899 м) и Малый (1811 м) Митены, горные вершины, символы кантона Швиц.

3

Эцель – гора в Альпах на северной стороне озера Цюрих в кантоне Швиц.

4

Гларус, Швиц, Ури, Унтервальден – названия кантонов.

5

Алеманны (швабы) – германское племя. В ряде романских языков слово «алеманы» сохранилось как наименование немцев.

6

Скрипторий – в западно-европейских средневековых монастырях мастерская, в которой переписывались книги.

7

Санктуарий – то же, что святилище, часовня, помещение в католическом храме для хранения самого значимого сокровища.

8

Salve Regina (лат.) – Славься, Царица.

9

Ретиец – житель Реции – самой западной из дунайских провинций Римской империи, входившей в состав италийского диоцеза.

10

Альп – название горной вершины.

11