Полная версия

Полка. О главных книгах русской литературы. Тома 1, 2

С кем и с чем сравнивает автор героев и события?

В «Слове» мощный образный план: сравнения и метафоры пронизывают текст. Телеги сравниваются с лебедями, Боян – сизый орёл, его пальцы – соколы, струны – лебеди. Половцы – вороны и пардусы (гепарды; в Средние века приручённых гепардов использовали для королевских и княжеских охот в разных регионах Европы, есть они и на фресках в Софии Киевской), их хан Гзак – волк, княгиня Ярославна превращается в зегзицу (обычно это слово понимают как «кукушка», но есть и другие трактовки). Наиболее разработаны два развёрнутых образа князей-оборотней: Всеслав предстаёт как волк и «лютый зверь», а Игорь во время своего бегства последовательно превращается в утку-гоголя, горностая, волка и сокола. Вообще князья сравниваются с соколами неоднократно, а брат Игоря Всеволод получает постоянный эпитет «буй (храбрый) тур». При этом князья предстают ещё и как солнца, месяцы, лучники, далеко шлющие свои стрелы. Битва осмысляется как гроза, кровавый пир или же страшная картина посева (земля сеется костями, поливается кровью, растёт усобицами), а затем и уборки урожая («на Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла»). Глубокий мифологический смысл имеют зловещий символический сон Святослава, сцены гибели молодых князей (их губят реки, они ложатся на зелёное покрывало или роняют «жемчужную душу через золотое ожерелье»), тройной плач Ярославны, обращённый к трём стихиям.

При помощи гиперболических картин человек вписывается в мифологический ландшафт: пленный Кобяк, «вырванный» из Лукоморья, летит в Киев и падает, Всеслав опирается на колдовство, как на волшебный шест, и «прыгает» от Полоцка до того же Киева, Ярослав Осмомысл подпирает горы, Игорь мыслью мерит поля.

Кто правит миром «Слова»: Бог или боги?

Пантеон «Слова» необычен для славянского средневекового текста. Автор вводит целый ряд языческих божеств, выстраивая связанные с ними генеалогии и функции: народ – «внук Даждьбога»[10], певец Боян – «внук Велеса»[11], ветры «внуки Стрибога»[12], оборотень состязается в беге с богом Хорсом[13], Див (то есть древнейшее индоевропейское божество) угрожает Степи; возможно, сюда же относятся такие не совсем ясные фигуры, как Троян, Карна или Желя. Имена божеств упоминаются без какого-либо осуждения, свойственного христианской назидательной литературе; стоит ли за ними какое-то реальное «двоеверие», или это чисто культурные знаки, пришедшие из фольклора и предшествующей традиции (как в позднеантичной и ренессансной культуре), – не вполне ясно. Сторонники версии о поддельности «Слова» обращают внимание на то, что такая языческая образность отвечала вкусам XVIII века, стремившегося реконструировать «славянский пантеон» и использовать его в аллегорических целях, подобно тому как европейские писатели Возрождения и Нового времени упоминали Юпитера и Марса. Однако в «Слове» нет никаких «кабинетных» псевдобожеств, придуманных учёными-мифологами в XVIII веке, вроде бога любви Леля или богини весны Зимцерлы, и весь пантеон лингвистически и исторически достоверен. Например, Див; такого имени в древнерусских источниках нет, но зато оно точно этимологически соответствует латинскому deus и индоиранским названиям божеств, так что просто выдумать его до открытия исторического языкознания не получилось бы. Что весь этот ряд снят в «Задонщине», неудивительно: её автор Софоний был, скорее всего, священником. И в то же время в финале «Слова» Игорю кажет путь из плена Бог – не Даждьбог и не Стрибог, а христианский Бог; князь едет (очевидно, для благодарственной молитвы) к церкви Богородицы Пирогощей в Киеве, после чего автор хвалит князя и дружину за то, что они боролись за христиан с армиями язычников. Несомненно, этот переход – осознанный художественный приём (до этого непосредственно из христианской образности в «Слове» выступает только «суд Божий» в цитате из «песнотворца» Бояна, если не считать постоянного именования половцев «погаными», то есть язычниками, и упоминания Киевского и Полоцкого Софийских соборов). Едва ли надо предполагать, что финал «Слова» принадлежит другому автору, иначе настроенному идеологически.

Аввакум Петров. «Житие протопопа Аввакума»

О чём эта книга?

Это автобиография Аввакума Петрова, главной фигуры русского старообрядчества, диссидента и вдохновителя церковного раскола XVII века. Протопоп необычайно живо и подробно по меркам своего времени рассказывает о своей жизни, о гонениях за веру, перенесённых им самим и его сподвижниками, о чудесах, которые совершал сам и которым был свидетелем, бранит патриарха Никона, его церковную реформу и исправленные им по греческому образцу церковные книги, отстаивает двуперстное крестное знамение и другие важные догматы старого обряда. Аввакум пишет свою книгу в продолжение религиозно-политической полемики – и попутно открывает для русской литературы жанр автобиографии, прокладывая дорогу психологизму, юмору и бытописательству.

Когда она написана?

Протопоп Аввакум, лишённый сана и преданный анафеме за раскол, последние 15 лет жизни, вплоть до своей казни 14 апреля 1682 года, провёл в земляной тюрьме в заполярном городе Пустозерске вместе с тремя другими важными деятелями раскола. Всё это время протопоп продолжал бороться литературными средствами с церковной реформой патриарха Никона и укреплять дух староверов. В годы заключения он создал своё «Житие» и свыше шестидесяти других сочинений: слов[14], толкований, поучений, челобитных, писем, посланий, бесед, – где обличал «никонианскую ересь» и наставлял в вере своих духовных чад. Написать «Житие» Аввакума «понудил» его духовный отец и соузник по пустозерскому заключению – инок Епифаний, который вносил в рукопись редакторские правки, а через несколько лет после Аввакума написал и своё, гораздо более традиционное по форме житие. «Житие протопопа Аввакума» известно в трёх основных редакциях: первая редакция была написана в 1672–1673 годах, последняя – не позднее 1676 года, вторая – когда-то в промежутке.

Священномученик протопоп Аввакум. Конец XVII – начало XVIII века[15]

Как она написана?

«Житие», написанное нарочито грубым «природным русским языком», нарушает все мыслимые литературные нормы эпохи. Протопоп перемежает церковнославянские цитаты ругательствами, откровенно описывает физиологические отправления, причудливо сочетает разные стилистические пласты: «само царство небесное валится в рот». Необычен и жанр книги: традиционная структура жития предполагала сперва связный и последовательный рассказ о юности святого, затем отдельные эпизоды биографии, по большей части трафаретные (рассказы о чудесах и видениях), иллюстрирующие святость героя и перемежающиеся с поучениями или молитвами, – Аввакум берёт эту структуру за основу, но наполняет её реальными историческими фактами и бытовыми подробностями. Например, обычные для агиографии эпизоды изгнания бесов снабжены подробным описанием «лечебных процедур»: «Я, по обычаю, сам постился и им не давал есть, молебствовал, и маслом мазал»; а ангел, явившийся в тюрьме голодающему протопопу, не просто подкрепляет его силы, а кормит «очень вкусными» щами. Местами автобиография превращается в историю первых лет раскола вообще. А главное, и собственный портрет, и изображения других людей, и окружающий биографический пейзаж у Аввакума приобретают психологический объём и достоверность, необычные для литературы его времени.

Как она была опубликована?

«Житие» активно распространялось в списках и при жизни Аввакума, и после его казни, как и другие его сочинения и письма с наставлениями в жизни и вере, которые он писал из заключения своим духовным детям, но все эти тексты были известны только в среде старообрядцев. Первое печатное издание «Жития» вышло в 1861 году в типографии издателя Дмитрия Кожанчикова в Санкт-Петербурге, подготовил и осуществил его филолог, историк древнерусской «отреченной» (то есть запрещённой церковью) литературы Николай Тихонравов, впоследствии – ректор Московского университета. С тех пор разыскания продолжались. Например, в 1912 году историк Василий Дружинин нашёл в доме одного старообрядца автограф аввакумовской рукописи (за который, по преданию, московская старообрядческая община предлагала учёному 30 000 рублей золотом, но тот не взял, сохранив драгоценную рукопись для науки). Как это часто бывает с допечатными источниками, новые найденные списки порождали новые исследования и принципиально новые публикации. Так, в 1926 году в Париже, в ситуации дефицита русских изданий, Алексей Ремизов отвёл более 70 страниц в журнале «Вёрсты» под публикацию «парижского списка» «Жития», составленного им на основании трёх ранее известных редакций.

Как её приняли?

Почти два столетия после смерти Аввакума его «Житие» распространялось только среди старообрядцев как священный текст. Однако в области светской культуры творчество Аввакума долго оставалась неизвестным, о нём не упоминают ни Тредиаковский, ни Сумароков, ни Ломоносов, ни Пушкин.

Первая публикация «Жития» в середине XIX века была встречена с огромным интересом. Достоевский в «Дневнике писателя» приводит язык Аввакума в пример того «многоразличного, богатого, всестороннего и всеобъемлющего» русского материала, который напрасно презирают, считая «грубым подкопытным языком, на котором неприлично выразить великосветское чувство или великосветскую мысль». Лесков вдохновлялся образом Аввакума, работая над «Соборянами», в черновиках протопоп является его герою в видениях, но в окончательном варианте романа Аввакум уже не упоминается, потому что Лесков разочаровался в старообрядчестве. Тургенев не расставался с «Житием» в заграничных поездках, восхищался: «Вот она, живая речь московская!» При этом он, как и многие образованные люди того времени, воспринимал Аввакума как человека невежественного: «Груб и глуп был Аввакум, порол дичь, воображая себя великим богословом, будучи невеждой, а между тем писал таким языком, что каждому писателю следует изучать его». Это не соответствовало действительности: Аввакум был с юности очень начитан, и этим, в частности, объяснялось его необычно раннее рукоположение – уже в 23 года. Справедливее к нему отнёсся позднее Лев Толстой, назвавший Аввакума «превосходным стилистом».

Что было дальше?

Аввакума ценили писатели Серебряного века: о нём писали в стихах и прозе Дмитрий Мережковский, Максимилиан Волошин, Алексей Ремизов. Отдельная, общественно-политическая, линия восприятия фигуры протопопа как олицетворения силы народной пошла ещё от народовольцев. Сочувственно отзывался о нём Чернышевский: «Вспомните протопопа Аввакума, что скуфьёй крыс пугал в подземелье, человек был, не кисель с размазнёй…» В качестве народного бунтаря Аввакум был позднее «канонизирован» советским литературоведением. Николай Клюев в оде «Ленин» представляет большевистского вождя его последователем, от него ведёт генеалогию русского бунта Максим Горький в «Жизни Клима Самгина».

Позднее Аввакум стал важной символической фигурой для Варлама Шаламова, который писал в стихотворении «Аввакум в Пустозерске»: «Ведь суть не в обрядах, / Не в этом – вражда. / Для Божьего взгляда / Обряд – ерунда». Реальный Аввакум, готовый умереть «за каждый аз», то есть букву старой обрядности, так, конечно, сказать не мог, и попович Шаламов об этом знал. Филолог Юрий Розанов замечает: «…Шаламов пишет об Аввакуме так, как он мог бы писать о себе, конечно, с определённой поправкой на время и подразумевая под «старым обрядом» коммунистическое учение в его первоначальной чистоте»[16] – это был Аввакум не из старообрядческих, не из литературных, а из революционных святцев. В позднесоветские годы фигура Аввакума остаётся для писателей одним из ранних образов революционера (можно, например, вспомнить повесть Юрия Нагибина «Огненный протопоп»). В 1990-е годы Аввакума подняли на щит сторонники евразийства и консервативной революции: идеолог евразийского движения[17] Александр Дугин назвал Аввакума «последним человеком Святой Руси».

Почему Аввакум так грубо нарушает литературные нормы?

«Природный русский язык», то есть просторечие, – важнейший стилистический принцип Аввакума, в своей прозе смешивающего церковнославянизмы и русизмы. Некоторые исследователи полагают, что Аввакум просто не умел писать по-церковнославянски и естественным образом срывался на живую речь. Но, поскольку протопоп учился по церковным книгам и должен был владеть слогом, вероятнее, что это стилистическое решение сознательно и объясняется прагматикой «Жития». Ведь до того, как заключение вынудило его перейти на письменную форму общения с духовными чадами, Аввакум возрождал жанр проповеди, с амвона обращался с увещеванием к толпе на понятном ей языке. Потеряв такую возможность, он продолжил делать то же самое на письме.

Икона «Богородские староверы» (священномученик протопоп Аввакум, священномученик Павел епископ Коломенский, священномученик диакон Феодор, преподобномученик инок Епифаний и священномученик иерей Лазарь). XIX век[18]

Кроме того, отстаивая «природный русский язык», Аввакум тем самым отстаивал национальную культуру и древнее русское благочестие перед лицом западных культурных влияний – от нового силлабического стихотворства до барочной проповеди, которые в XVII веке всё активнее стали просачиваться на Русь. Аввакум понимал, что просто осудить их недостаточно: нужно предложить альтернативу. Борясь с обаянием новой литературы, он стал новатором сам и в пику новым заимствованным жанрам обновил старый, канонический.

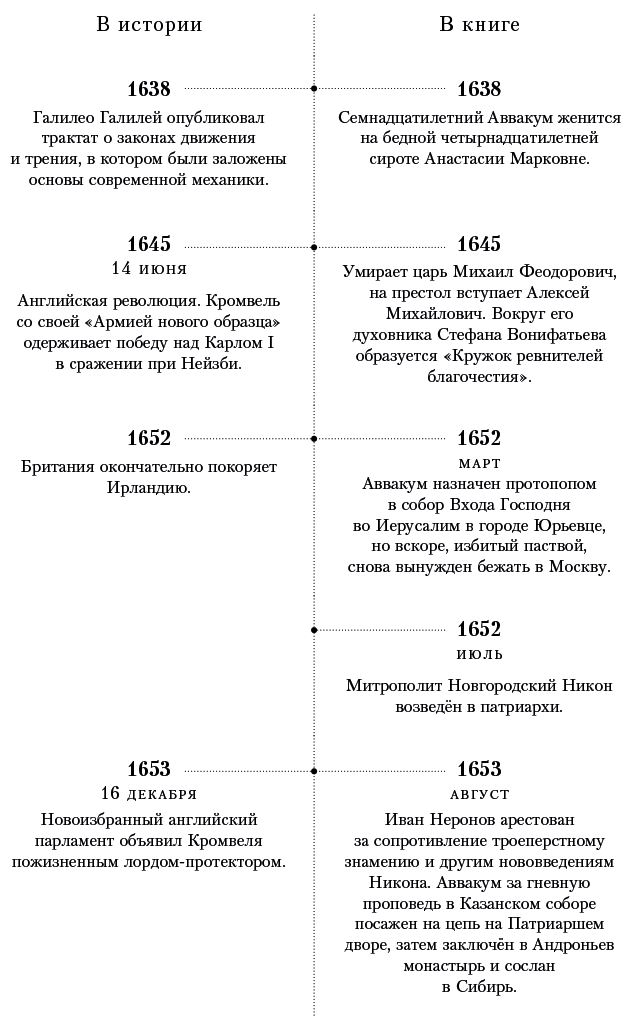

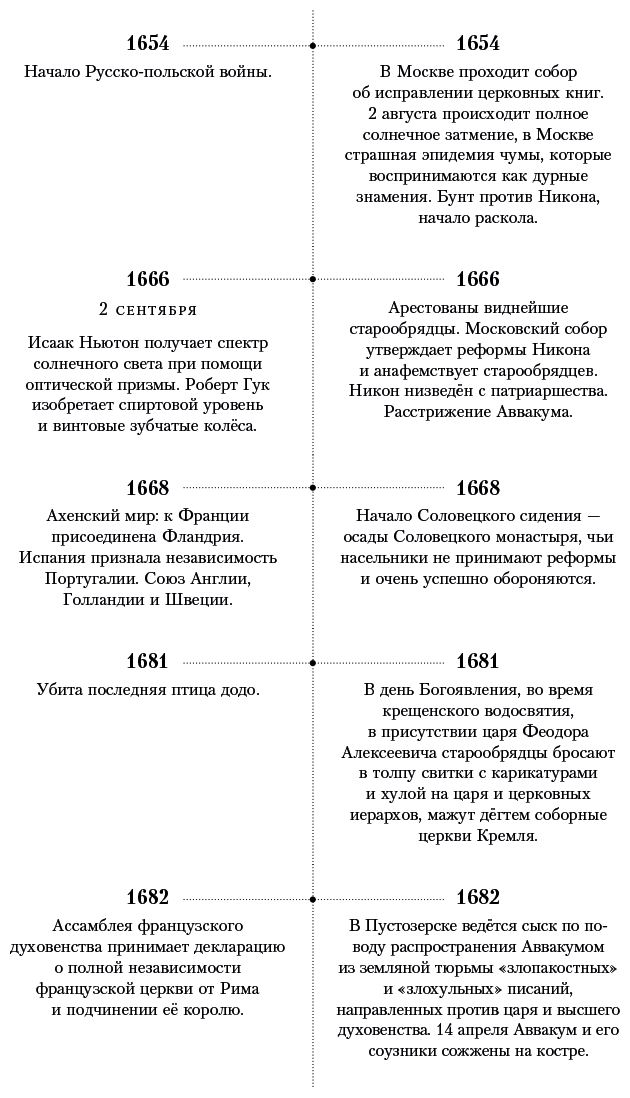

Хронология

Насколько правдиво в «Житии» изображены исторические события?

Общая канва событий изложена верно, хотя протопоп не указывает точных дат (однако исследователям, например Пьеру Паскалю, удалось восстановить хронологию его жизни очень подробно). С частностями дело, конечно, обстоит сложнее. Если его дару исцелять бесноватых можно найти рациональное объяснение с точки зрения современной психологии (скажем, по аналогии с широко распространённой в XIX веке и практически исчезнувшей в наши дни истерией, которую Жан Мартен Шарко лечил гипнозом), то многочисленные чудеса, которые протопоп творил сам и которым был свидетелем, каждому читателю остаётся трактовать на своё усмотрение. Иногда он сам оставляет читателю место для сомнения. Скажем, когда патриарх Никон в первый раз за ослушание посадил его у себя на дворе на цепь, а затем бросил на три дня в тёмную каморку в Андроньевском монастыре без хлеба и воды, куда никто к нему не приходил («токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно»), на третий день оголодавшему протопопу явился «не вем – человек, не вем – ангел», который сотворил молитву и дал узнику хлеба и щей (очень вкусных, как свидетельствует автор «Жития»), а после исчез, хотя двери не отворялись. Как это возможно, если это был человек, – дивится протопоп; а если ангел – тогда, конечно, ничего странного: ему «везде не загорожено».

Спасо-Андроников монастырь. Фотография 1882 года.

Место первого заточения протопопа[19]

Многие рассказы Аввакума проверяются свидетельствами очевидцев: например, воспоминания Аввакума о том, как его мучил в Даурской земле воевода Пашков (72 удара кнутом, пощёчины, вырывание волос, кандалы), почти во всём, кроме оценки, совпадают с официальным донесением этого самого воеводы, где тот просит избавить его от неудобного ссыльного, который мутит стрельцов. Помимо «Жития», Аввакум написал своим духовным чадам множество писем, которые также позволяют установить последовательность событий.

В чём вообще была суть конфликта между староверами и никонианами?

Патриарх Никон затеял церковную реформу, чтобы объединиться с единоверцами – восточными православными церквями – перед лицом католической угрозы. Реформа, однако, расколола Русскую православную церковь.

Русские священные книги и обряды пришли из греческой церкви ещё в пору принятия Русью христианства, и с тех пор русская церковь существовала обособленно, причём с течением веков возникло множество разночтений в текстах в результате ошибок переписчиков. Кроме того, русские епархии были разобщены между собой. После объединения Московского государства возникла необходимость унифицировать церковную жизнь. Стоглавый собор 1551 года закрепил сложившуюся на Руси церковную практику.

Тем временем в греческой церкви тексты и обряды претерпели значительные изменения. На Руси они усвоены не были – среди прочего потому, что греческая церковь со времени падения Константинополя (1453) находилась под государственной властью магометан и была тем самым скомпрометирована. Но в середине XVII века Россия оказывается перед необходимостью сближения с остальным православным миром, чтобы противостоять католической церкви и вообще западноевропейскому влиянию. В 1654 году с Россией воссоединилась Левобережная Украина, чья церковь, находившаяся под властью константинопольского патриарха, к тому времени уже провела реформу: она вслед за греческой церковью сменила двоеперстие на троеперстие, а написание «Исус» на «Иисус». Были внесены и другие обрядовые изменения.

Взойдя на патриарший престол, Никон начал энергично внедрять новые порядки, чем вызвал возмущение многих священнослужителей, в том числе бывших своих товарищей по «Кружку ревнителей благочестия» – Ивана Неронова (настоятеля московской церкви Казанской Богородицы в Москве) и протопопа Аввакума. Реформа, начатая как кампания по обновлению духовной жизни и утверждению благочестия, приняла новый оборот. Из Киева были призваны учёные монахи, отрицавшие весь старорусский чин и обряд как невежественные – и тем самым посягавшие на авторитет русских святых. За образец взяли современные греческие богослужебные книги, отпечатанные в Венеции (католическом городе, что само по себе вызывало подозрения). Исправленные книги множили на Московском печатном дворе и рассылали по всем епархиям со строгим наказом служить впредь только по ним. Это вызывало протест не только потому, что обрядовые изменения воспринимались как ересь, но и потому, что малограмотным священникам было сложно переучиваться.

Автограф Аввакума (Пустозерский сборник). 1675 год[20]

В 1666–1667 годах состоялся Большой Московский собор, на котором были преданы анафеме древние богослужебные чины и все их сторонники, получившие название старообрядцев, – так начался раскол Русской церкви. Апогеем сопротивления никонианской реформе стало так называемое Соловецкое сидение с 1668 по 1676 год, когда мятежный Соловецкий монастырь был наконец взят стрельцами. После этого протест со стороны старообрядцев выражался уже в форме мученичества – массовых самосожжений.

Хотя более рациональный подход к священным текстам, богослужению и самой вере был вызван конкуренцией с латинским миром, он парадоксальным образом означал движение в сторону секуляризации культуры, в сторону Запада. Всё это было неприемлемо для раскольников, веривших, что Московское государство призвано освободить Константинополь и стать Царством Божиим на земле (Москва – Третий Рим, «а четвёртому не бывать»). Хотя на Востоке было ещё четыре православных патриарха, они находились под властью магометан – православный царь был только в Москве. Именно царя всю жизнь пытается переубедить Аввакум, не оставляя этих попыток и в своём «Житии»: «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах».

Как получилось, что Аввакума казнили по политическому обвинению?

После завершения «Жития» Аввакум провёл в заключении ещё шесть лет, всё это время не прекращая своей пасторской деятельности. В 1675 году уморили в тюрьме голодом сподвижницу Аввакума – боярыню Морозову, в 1676-м, когда было завершено «Житие», в результате долгой осады было окончательно подавлено Соловецкое восстание[21], главная надежда раскола. К этому времени скончался главный заступник Аввакума – царь Алексей Михайлович, что староверы восприняли как воздаяние царю за грехи. Молодому царю Фёдору Алексеевичу Аввакум написал челобитную, призывая его не следовать примеру покойного отца (который, как прозрачно намекнул протопоп, горит в адском пламени за свои ошибки), а восстановить истинную веру. Это, конечно, вызвало у царя большое раздражение.

Тем временем сочинения Аввакума и его пустозерских сподвижников продолжали, несмотря на строгие запреты, переписываться и рассылаться «верным» – крамольные тексты можно было даже купить из-под полы в Москве в книжных рядах на Красной площади. А 6 января 1681 года, в праздник Богоявления Господня, пока царь и высшее духовенство совершали торжественный крестный ход из Кремля на Москву-реку, староверы устроили настоящий бунт: ритуально осквернили Успенский и Архангельский соборы, вымазали гробницу Алексея Михайловича дёгтем, как ворота гулящей девки, с колокольни Ивана Великого метали в толпу свитки с политическими карикатурами и «хульными надписями» на царя и церковные власти во главе с патриархом. Оригиналы изготовил на бересте сам протопоп Аввакум.

Это было уже прямо политическое дело. Собор 1682 года передал вопрос старообрядчества в руки светских властей. После непродолжительного расследования в отношении Аввакума и других пустозерских узников в Пустозерск был направлен приказ о казни бывшего протопопа Аввакума, монаха Епифания, бывшего священника Лазаря и бывшего дьякона Фёдора. В Страстную пятницу 14 апреля 1682 года Аввакума и его соузников сожгли на площади в срубе.

С тех самых пор Аввакум почитается в большинстве старообрядческих церквей и общин как священномученик и исповедник. Официально он был канонизирован старообрядцами Белокриницкого согласия[22] на Освящённом соборе в 1917 году.

В чём жанровое новаторство «Жития»?

Жанр, названный словом «житие», по умолчанию подразумевает биографию святого, то есть человека, кроме всего прочего, уже умершего и канонизированного. Аввакум сделал вещь для своего времени невозможную, написав собственное «Житие», то есть, во-первых, фактически объявив себя святым и, во-вторых, положив начало жанру автобиографии (а возможно, и психологической прозе вообще) в русской литературе.

Нельзя сказать, что житийный канон был абсолютно неизменен: исследователи выделяют, например, такие разновидности, как жития-новеллы (которые группировались в патериках) и жития-повести. Тем не менее житие как жанр предполагает наличие определённых конструктивных элементов, и Аввакум имел их в виду, сочиняя собственное.

Его текст начинается с традиционного вступления, где обоснован сам факт создания жития. Этот канонический приём получил особенное значение в аввакумовской версии «жития мученика», которое, разумеется, не заканчивалось его смертью (хотя Аввакум действительно окончил жизнь в огне через несколько лет после завершения текста). Описание собственной жизни и вообще внимание к собственной персоне было глубоко нехарактерно для православного сознания того времени: это воспринималось как гордыня, греховное самовосхваление. Поэтому Аввакуму приходится оправдываться двояко: во-первых, текст продиктован необходимостью отстоять истинную веру, поведать о страданиях мучеников, во-вторых, за перо Аввакум взялся по побуждению своего духовника.

Традиционный для жития рассказ о юных годах Аввакума, о матери-молитвеннице, о чудесах, которые он совершал и которым был свидетелем, призван подтвердить его статус святого. Французский славист Пьер Паскаль отметил поразительный эгоцентризм аввакумовского жития и новый для русской литературы «психологизм», с которым Аввакум подробно и ярко описывает душевные переживания – и собственные, и чужие. Композиционно и стилистически внутренний монолог Аввакума восходит к молитве – каноническому элементу жития, но наполняется реальными переживаниями автора, благодаря чему возникает невиданный до тех пор в русской литературе самоанализ.

Чем необычен язык «Жития»?

Аввакум в первых же строках заявляет: «люблю свой природный русский язык» – и в тексте неоднократно характеризует свой слог как «просторечие», «вякание», «воркотню». На письме он передаёт строй устной речи, даже фонетически воспроизводя особенности своего нижегородского произношения. Протопоп был высокообразованным человеком, и просторечие – его сознательный, идеологический авторский выбор. В пику «книжникам и фарисеям», носителям ненавистной греческой учёности, протопоп прикидывается человеком невежественным («ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства[23] неискусен»), зато искренним. Он остроумно оправдывает собственную позицию и право писать о себе, уподобляя себя как автора нищему, который собирает подаяние и кормит семью: «У богатова человека, царя Христа, из евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у богатова гостя, и с полатей его хлеба крому выпрошу; у Златоуста, у торговова человека, кусок словес его получю; у Давыда царя и у Исаи пророков, у посадцких людей, по четвертине хлеба выпросил. Набрав кошель, да и вам даю, жителям в дому Бога моего. Ну, ешьте на здоровье, питайтеся, не мрите с голоду! Я опять побреду збирать по окошкам…» Тем самым он придаёт своему повествованию убедительность: верьте не мне (я человек простой), верьте Отцам Церкви, которых я бесхитростно пересказываю, и Христу, который говорит через меня.