Полная версия

Культурно-историческая психология юмора

– Биологические, инстинктивные и эволюционные.

– Теории превосходства (над дефектом).

– Теории несоответствия (привычному).

– Теории удивления.

– Теории амбивалентности

– Теории расслабления и экономии энергии

– Теории конфигурации (формы).

– Психоаналитические теории

П. Кейт-Шпигель выделяет именно группы теорий, иногда обобщая разные теории под одно из названий теорий, иногда, модифицируя название, иногда, предлагая свое обобщающее название группы теорий. Она располагает их в списке в порядке близком хронологическому порядку их зарождения, но анализ синхроничен.

Кроме классификации теорий, П. Кейт-Шпигель предлагает еще один способ анализа – анализ по проблемам. Она выделяет следующие проблемы и альтернативы: сложности терминологии, проблема «единой версии плюралистического основания», проблема отношений смеха к юмору, отношения юмора и улыбки, проблема взаимозависимости смеха и удовольствия, подчеркнутая экспрессией удовольствия как маскировки неудовольствия, проблема высвобождения нервной энергии через юмор, животное и человеческое, врожденное и приобретенное, универсальность и селективность, номотетическое и идиографическое, бог и дьявол, опора в реальном и опора в нереальном, уровень контроля как уровень сознательности, здоровые и нездоровые атрибуты юмора, креативное самовыражение и защитное подавление, тяготение к хорошему настроению и осмысленность плохого, попытка против экономии попытки, – интеллектуальное и эмоциональное, само организуемое и социально управляемое, а также уровень уверенности теоретиков в своих концепциях.

Хотя П. Кейт-Шпигель упоминает трактовки юмора философами со времен античности, она гораздо больше уделяет внимание философам и биологам с середины 19 века, со времени, с которого юмор широко распространяется в культуре.

Один из вариантов классификации подходов к изучению чувства юмора предлагает Е. И. Ульянова. Она выделяет подходы когнитивный, экономный, межличностный и феноменологический на основе критериев: субъектный-объектный и рациональный-иррациональный (Ульянова, 2012).

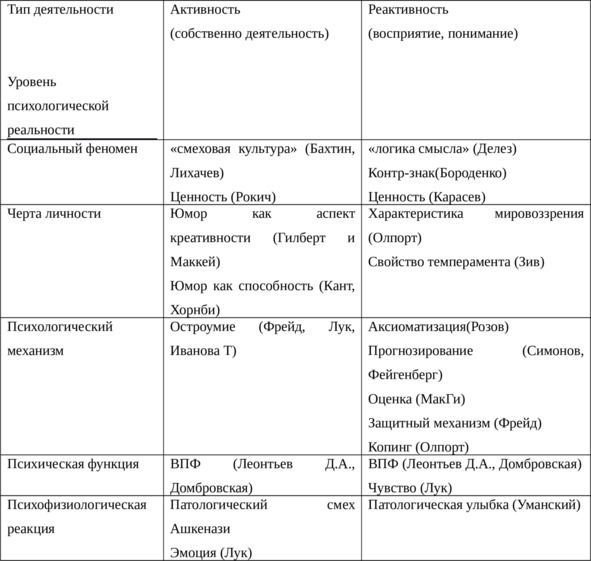

Теоретический анализ психологических исследований чувства юмора содержится в статье Е. М. Ивановой и С. Н. Ениколопова «Психологические исследования чувства юмора». Они классифицируют исследования «по тому, какой аспект предмета изучения ставится во главу угла: 1) психофизиологическая функция, 2) психическая функция, 3) психологическая защита (защитный механизм или копинг), 4) черта личности. Особняком в предложенной классификации ставят исследования чувства юмора в клинической психологии, поскольку психопатология может затрагивать любой из выделенных моментов» (Иванова, Ениколопов, 2006, с.122). Выделяемые ими «аспекты предмета изучения» по сути представляют собой уровни психологической реальности.

Для логического анализа проблемы юмора важное различение на основе разработок С. Меткалфа и Р. Фелибла, различающих «юморооптику» и «юмороробику» (Меткалф, Фелибл, 2007) делает Т. В. Иванова. Она подчеркивает важность различения способности «видеть смешное» и способности «делать смешное» (Иванова Т. В., 2002, стр. 76). По сути эти два вида способностей обозначают два различных вида психической деятельности: восприятие или отражение (реактивность) и производство или конструирование (активность).

Объединяя и уточняя достижения Е. М. Ивановой, С. Н. Ениколопова и Т. В. Ивановой, все разнообразие подходов к изучению чувства юмора можно представить в виде следующей логической схемы.

Таблица «Логический анализ подходов к изучению чувства юмора»

Хотя не все ячейки нашей двумерной логической схемы заполнены с должной полнотой (в них представлены только основные достижения обозначенных подходов), практически все известные нам достижения в области психологии юмора «укладываются», «пакуются» в эту схему. То есть предлагаемую нами логическую схему можно использовать для различения предмета исследования по типу деятельности и уровню психологической реальности, а также и для структурирования знаний о юморе. Более того, мы полагаем, что логический анализ юмора по критерию уровня психологической реальности снимает проблему противостояния объекта и субъекта в жизненном мире человека, снимает проблему противопоставления эмоционального и интеллектуального, а выделение типов деятельности – производство, активность и восприятие, реактивность заостряет важную для психологии проблему соотношения продуктивной деятельности и деятельности понимания. Проблему же ресурса реактивности и понимания мы считаем более актуальной для современности, чем проблему потенциала продуктивности и самовыражения. В конечном счете, даже творческая продуктивность зависит от ресурса реактивности, рецептивности и понимания.

1.3. Реактивный юмор как межуровневая эмоция

В классической психологии юмор считается эмоцией (Изард, 1999, Лук, 1982 и др.), что объясняется тем, что юмор чаще всего носит реактивный характер. Существует и точка зрения, что юмор является интеллектуальным чувством (Рубинштейн, 1993, Лук, 1975, Ильин, 2001). Эта точка зрения позволяет выделять составляющие юмора, которые обозначаются как аффективная и когнитивная (напр. Бороденко, 1995), но сохраняет понимание юмора как реактивного свойства человека. В современности намечается уход от от классической трактовки юмора как эмоции, поскольку юмор становится все более активным, а также «из-за существующей терминологической неоднозначности в психологии эмоций» (Вилюнас, 1993, с. 5), из-за которой «важно учитывать условность названий и решать вопрос об их соотношении не по внешнему звучанию, а на основе тщательной проверки того, что именно они обозначают» (там же).

Но классическая проблема существования юмора как эмоции остается открытой. И она обостряется тем, что в языке закрепилась идиома «чувство юмора». Проблема категоризации юмора как эмоции затрагивает целый ряд методологических проблем. Это проблемы соотношения и иерархии понятий в психологии эмоций, роли и ипостасей представленности эмоций в сознании, операционального определения юмора в контексте эмоций. Провести этот анализ позволяет методология культурно-исторической психологии, включающей историко-эволюционный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов) и деятельносто-смысловой подход (А. Н. Леонтьев, Ф. Е. Василюк, Д. А. Леонтьев), которые выросли из одного идейного источника, но часто расходятся в конкретно-научных исследованиях. При этом, мы заимствуем не столько отдельные положения, сколько их идейные традиции. Ими, в нашем понимании, прежде всего являются: а) идея эволюционирования психического отражения в предыстории и истории вида «человек», б) идея биологического смысла усложнения, интеграции и дифференциации психических функций, структур, процессов и психологических реальностей, в) идея определяющей роли сознания в развитии функций, структур, процессов. Исходя из этого подхода рассмотрим проблему эмоций в современной психологии.

Эмоции как мотивационные структуры и как формы психического отражения

На сегодня классическому объединению в учебных курсах разных ВУЗов проблем эмоций и мотивации несколько противостоит подход, объединяющий проблематику эмоций и когниций (Симонов, 1970, Шингаров, 1971), а также эмоций и психического отражения (Леонтьев А. Н., 1975, Зинченко, 1991, Василюк, 1993). В последнем активно используется понятие «чувственной ткани» психического образа. Анализ показывает, что слово «чувственный» в понятии «чувственная ткань» более обозначает ощущение, чем чувство как таковое. Л. Я. Дорфманом развивается понятие «эмоциональной ткани» (Дорфман, 1997), которое характеризует собственно эмоциональный пласт сознания.

Чтобы понять суть юмора необходимо не просто позаимствовать понятие «эмоциональной ткани», но необходимо рассмотреть филогенез этой «ткани» сознания. Эмоциональная ткань возникает на определенном уровне развития психики, на определенном уровне развития психического отражения в процессе развития деятельности.

Психическое отражение – это предмет исследования докторской диссертации А. Н. Леонтьева. Качественные характеристики психического отражения – это критерий развития психики животных (Леонтьев А. Н.,1994, с.112). Однако, на сегодня теория психического отражения развивается не в полной мере. Сам А. Н. Леонтьев сместил центр внимания с проблемы психического отражения на проблему деятельности. А теория развития отражения трансформировалась в направления исследований порождения психического образа и психолингвистических исследований. Обосновано это тем, что само понятие отражения традиционно имеет смысл простого «воспроизведения» действительности в восприятии и сознании человека. Однако, в истории человечества на всех уровнях существования человека все более проявляется тенденция перехода от воспринимающей и отражающей формы существования к форме конструирующей (Асмолов, 2001, Петренко, 2010 и др.), доходящей до принципа ноотехники как основания жизнетворчества по Д. А. Леонтьеву (Леонтьев, Д.А., 2012). При этом в психологии понятие отражения вытесняется понятием конструирования. Это, кроме того, что отражает тенденции существования современного человека, отражает возможности двух различных форм или регистров бытия по Мамардашвили (см. Леонтьев Д. А., 2011а), которые условно можно назвать разными формами существования психического – 1) воспринимающими, рецептивно-отражающими, реактивными и 2) деятельностными, конструирующими, творческими, различие которых и обуславливает различие классических и неклассических представлений о психической реальности. На наш взгляд, понятие отражения ни в коей мере не устарело, охватывает в своем широком смысле две эти формы существования психического и требует дельнейшего осмысления, вариант которого предлагается далее. Нам видится актуальным и значимым рассмотреть филогенез чувства юмора именно в контексте проблемы психического отражения.

Развитие эмоций как формы психического отражения в филогенезе: структура и функции

Согласно А. Н. Леонтьеву, психическое отражение в филогенезе по качественным характеристикам проходит через стадии элементарной сенсорной психики, перцептивной предметно ориентированной психики и через стадию интеллекта (Леонтьев А. Н., 1994). Как отмечает Д. А. Леонтьев, в работах А. Н. Леонтьева присутствует еще «нулевой» уровень развития психики – уровень раздражимости (Леонтьев Д. А.,1999, стр.273), который создает возможность биологической эволюции. В книге «Проблемы развития психики» (Леонтьев А. Н., 1959) и из представленных в сборнике «Философия психологии» фрагментов докторской диссертации вычитывается еще диалектика и динамика взаимодействия структуры и функции. Причем анализ показывает, что задает развитие не структура психики, а функция. Какое отношение имеет это к проблеме филогенеза эмоций? Прежде всего – то, что становится возможным поставить вопрос о том, когда в филогенезе возникает возможность выделения эмоций в относительно автономную функцию и когда происходит становление структуры эмоционального. Это вопрос на данный момент не решенный. Можно предположить, что эмоции как функция оформляются вместе с интеллектуальной функцией при их дифференциации на стадии интеллекта у сложно организованных млекопитающих. Возможно, что и раньше, вместе с формированием функции индивидуальной осмысленности саморегуляции, поскольку «… отражение в психике животных смысловых характеристик объектов и явлений окружающей среды первично по отношению к возможности чисто познавательного отражения, то есть отражения ими свойств окружающего мира, имеющих косвенное, более опосредованное отношение к их жизнедеятельности» (там же). Структура эмоциональности, в отличие от функции эмоций, скорее всего, оформляется только у человека, хотя возможно, что и у высших приматов.

Уровни и типы эмоциональности в филогенезе юмора

Чувство юмора у животных отсутствует, но налицо экспрессия смеха и улыбки (Дарвин, 2001). А смех и улыбку К. Изард рассматривает как разновидности эмоций, располагая их в одном ряду с юмором (Изард, 1999, стр.132—137). На наш взгляд правомерно предполагать, что биологические предпосылки становления смеха и улыбки различны: смех возникает на основе общей раздражимости, а улыбка на основе собственно способности к психическому отражению на стадии перцептивной психики, когда воспринимаются уже не отдельные сенсорные характеристики мира, а целостный предмет и формируется психический образ. Когда речь идет о психике человека, то согласно принципу «напластования» психического (Л. С. Выготский), у человека представлены все четыре стадии развития психики в филогенезе, причем в качестве уровней психического. Когнитивные образы, как и эмоции, у человека могут формироваться на всех уровнях психического по отдельности или взаимодействуя и накладываясь друг на друга, могут образовываться и межуровневые связи и структуры. Когда идет речь об уровнях эмоциональности у человека, целесообразно выделять уровень раздражимости, уровень ощущений (соответствующий поэлементной сенсорике по А. Н. Леонтьеву), уровень собственно эмоций или опредмеченных чувств, выражающий отношение к предмету восприятия, и уровень переживания, где чувства выступают как деятельность, что показано Ф. Е. Василюком (Василюк, 1984). Возможен еще пятый уровень эмоциональности, в котором эмоция осуществляется как ценность (Додонов, 1978). Когда эмоция дорастает до уровня ценности, начинается ее сознательное и произвольное культивирование во внутреннем мире и активное транслирование другим людям и социуму в целом. Другими словами, начинается объективация эмоции и ее отчуждение в сферу идеального. При этом юмор выступает как деятельность по созданию юмористического. Возможно это в творчестве и жизнетворчестве (в его понимании Д. А. Леонтьевым (Леонтьев Д. А., 2012). Понятие эмоций сохраняется в двух аспектах: как название определенного уровня осуществления эмоций и как название всей сферы эмоционального. К. Изард считает неспецифичным и обобщающим понятием для обозначения всей эмоциональной сферы термин «аффективное» (Изард, 1999), но понятие аффекта имеет еще смысловой оттенок из сферы психопатологии, поэтому в качестве обобщающего термина сложилась традиция использовать термин «эмоция». Что касается соотношения понятий «эмоция» и «эмоциональная ткань», то вопрос это сложный, переходящий в вопрос о существовании отдельных эмоций или совокупных эмоциональных комплексов. На наш взгляд, понятие «эмоциональной ткани» отражает феномен вторичной интеграции эмоций, ранее дифференцировавшихся в филогенезе из потенциальной эмоциональности или даже ранее из биологического смысла деятельности. Понятие эмоциональной ткани более, чем понятие эмоций, подходит для характеристики сложных когниций типа восприятия искусства или юмора, комического образа, которые сформировались у вида «Человек» в ходе его истории. Сам юмор можно считать специфическим способом эстетизации действительности (Домбровская, 2010).

Согласно С. Л. Рубинштейну, «чувства комического, юмора, иронии, сарказма – это все разновидности смешного» (Рубинштейн, 1989а, с. 171). Подчеркнем, что если М. М. Бахтин, анализировал в основном деятельность, так сказать «производства смеха», то С. Л. Рубинштейн акцентировал аспект восприятия, рецепции смеха. Для него смешное – это особое эмоционально окрашенное восприятие, обусловленное особенностями человека как субъекта.

Анализируя стадии и уровни развития эмоциональности, С. Л. Рубинштейн говорит о том, что над уровнем органической аффективно- эмоциональной чувствительности надстраивается уровень предметных чувств, соответствующих предметному восприятию и предметному действию (там же, с.167). Такими, по С. Л. Рубинштейну, чаще всего являются чувства любви и ненависти (с.169—170). А над ними, в свою очередь, надстраивается тот уровень, который он называет «мировоззренческие чувства», «аналогичные по уровню обобщенности абстрактному мышлению» (там же, стр.170). С. Л. Рубинштейн называет среди мировоззренческих чувств такие как чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т. п. Отнесение разновидностей чувства смешного к мировоззренческим чувствам роднит С. Л. Рубинштейна с М. М. Бахтиным и с Г. Олпортом, связывающим юмор с наличием жизненной философии. Важна и характеристика чувств, выделенная К. К. Платоновым – существование в чувствах понятийного компонента (Платонов, 1986, с.42), что позволяет перейти от отражения как простой рецепции внешних воздействий к их культурным формам. В развитии эмоциональности, как и в развитии личности, можно выделять и то, что К. К. Платонов называет уровнем направленности, когда возникает отношение к отражаемому фрагменту мира на основе опыта (Платонов, 1986, с.138).

Юмор наиболее проявляется именно как отношение к миру как к целому. По С. Л. Рубинштейну, «чистый юмор означает реалистическое „принятие мира“ со всеми его слабостями и недостатками…» (Рубинштейн, 1989а, с.171), то есть и тем, что называют «адекватным» переживанием.

Повторим, что обобщенные чувства, к которым С. Л. Рубинштейн относит чувство юмора, иронии, чувство возвышенного, трагического и т.п., выражают более или менее устойчивые мировоззренческие установки личности (там же). Они соответствуют уровню деятельностного переживания, когда эмоциональная реакция вызывается не только внешним миром, но и внутренними установками и мотивами, и регулируется межуровнево. О возможности формирования межуровневых структур интегральной индивидуальности говорит А. И. Щебетенко (Щебетенко, 2007), однако о межуровневости эмоциональной регуляции поведения, деятельности и жизнедеятельности пока еще никто не говорил. Между тем, сложные, составные, культурно-исторические чувства типа ностальгии, несексуальной любви, неагрессивной ненависти и юмора, скорее всего, даже возникают как межуровневые феномены. Так, юмор может возникнуть между уронем раздражимости от смеха и уровнем ценности предмета юмора. Юмор может возникнуть между уровнем ощущения нелепости или несоответствия в предмете и уровнем собственно чувства юмора как принятия предмета юмора. Юмор может возникнуть между уровнем ощущения бытия и деятельностного переживания комичности этого бытия. Возможны и другие межуровневые связи эмоций и их межуровневые структуры.

При каждом здоровом проявлении эмоции юмора у нее есть предметная отнесенность. У юмора не всегда есть цель (которая, как известно, характеризует любую деятельность), но всегда есть предмет, поэтому юмор всегда связан с психическим отражением. Что бы не вычленялось в объекте как предмет юмора – безобразие, нелепость, неосоответствие, противоречие, ненормативность – это всегда восприятие или рецепция этой нелепости, неосоответствия и т. д. в объекте. Возможен и активный поиск восприятий, окрашенных юмором, как возможна вообще и «гонка за эмоциями». Таким образом, к характеристике предметной отнесенности юмора добавляются характеристики субъектной активности, как внешне, так и внутренне направленной.

Повторим, что термин «чувства» наиболее подходит к уровню опредмеченных эмоций и тогда является синонимом термина «собственно эмоций». Сложившаяся в языке идиома «чувство юмора» фиксирует предметную отнесенность юмора, без которой юмор не юмор, а ощущение или настроение. Одноуровневые ощущение и, вызываемые им смех или улыбка могут считаться эмоцией, но собственно юмором не являются.

Юмор, смех, улыбка на элементарно сенсорном уровне, как и на уровне простой раздражимости, скорее относятся к психопатологии и могут быть названы «аффектом» в узком смысле этого понятия. На уровне же мировоззренческой установки (по С. Л. Рубинштейну) или переживания (по Ф. Е. Василюку) юмор активен, субъектно обусловлен и ведет к продуктивному творчеству или жизнетворчеству. При этом понятие межуровневого переживания более полно характеризует деятельностный уровень чувства юмора, чем понятие установки, и поскольку последнее затрагивает одновременно и бессознательное, и интеллектуальное в человеке, то есть выходит за рамки теории эмоций, и поскольку установка – чаще одноуровнева и задается одной субдоминантой как очагом возбуждения по А. А. Ухтомскому без подключения фоновой субдоминанты. О межуровневости регуляции и межуровневости как прниципе развития будет говорится подробнее далее.

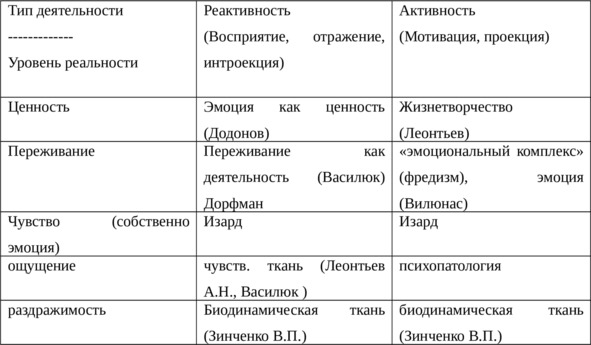

Логический анализ подходов к изучению эмоций

Уровни эмоциональности создают определенный уровень психологической реальности и создаются определенным уровнем психологической реальности. Однако для логического анализа существующих концепций эмоций выделения только уровней недостаточно. Необходимо еще и выделение типов. Оно сделано нами на основе различения эмоции как формы отражения и как мотивационной структуры. Но и это различение видится нам недостаточным, так как в его основе лежит более фундаментальное методологическое различие – различие и в психологических подходов: когнитивизма и деятельности, что ведет даже к противостоянию этих подходов в психологии, по крайней мере, в выделение когнитивной психологии в самостоятельную отрасль знания. Противостояние это снимается классическим, восходящим к А. Н. Леонтьеву, пониманием категории деятельности как основы психического. А также различением двух основных форм деятельности – деятельности когнитивной, в основе которой психическое отражение и энтропия психического, и деятельности производящей, в основе которой – созидающая мотивация и энергия. С учетом вышесказанного современное знание об эмоциях структурируется следующим образом:

Таблица «Логический анализ подходов к изучению эмоций»

Таблица заполнена нами не в полной мере, но она охватывает практически все теории эмоций и представляет собой некую «структуру знания». Что касается классически выделяемых чувств в дифференциальной теории эмоций, то нужно сказать, что практически все чувства могут преживаться по обоим типам и по всем пяти уровням. Однако, у каждого чувства есть сложившийся и культивируемый тип переживания. Так для чувства юмора стандартен тип реактивности, восприятия (отражения) на уровне собственно эмоций. Для ностальгии, проанализированной А. Н. Фенько (Фенько, 1993), уровень переживания и тип производства, для горя, проанализированного Ф. Е. Василюком (Василюк, 1988) – тип восприятия и уровень переживания. Любовь может осуществляться на всех уровнях по обоим типам, но на наш взгляд в современности ей характерен уровень активной ценности. Гнев переживается как производная, мотивационная эмоция на уровне ощущения. Посредством логического анализа теории и эмпирии эмоций возможно полнее заполнить вышеприведенную таблицу, и она представляла бы уже не систему знания о юморе, а систему экзистенции эмоций.

Эмоциональная ткань и предметный образ в чувстве юмора

Чувство юмора на уровне собственно чувств или собственно эмоций создает «эмоциональную ткань» юмористического образа. В своей концепции эмоциональной ткани искусства Л. Я. Дорфман определяет эмоции следующим образом: «В целом же эмоция есть двухкомпонентный эмоциональный гештальт. Он складывается из отражаемого содержания и собственно эмоционального переживания…» (Дорфман, 1997, стр. 146). Таким образом, сам Л. Я. Дорфман определяет эмоции в искусстве на уровне деятельностного переживания, что согласуется с пониманием восприятия искусства как деятельности. Однако, когда речь идет о юморе, мы полагаем, что эмоциональная ткань «вырабатывается» на уровне предметных чувств, лишь изредка дорастая до уровня деятельностного переживания. Во всяком случае, таков культурный стандарт, закрепившийся в языке в выражении «чувство юмора» (Домбровская, 2010б).

Понятие «эмоциональной ткани», впрочем, как и понятие «чувственной ткани», хороши еще тем, что поднимают вопрос о том, из чего эта ткань или ткань чего. С нашей точки зрения, это ткани сознания. А. Н. Леонтьевым в контексте теории деятельности были выделены следующие образующие сознания: личностный смысл, значение и чувственная ткань (Леонтьев А. Н., 1975). Ф. Е. Василюк акцентировал, что в качестве единицы сознания выступает образ, а леонтьевские составляющие сознания выступают как его структура (Василюк, 1993). Нами обосновано, что юмор в культурогенезе сознания формируется по закономерностям развития высших психических функций по Л. С. Выготскому из натуральных, биологических составляющих или эмоций смеха и улыбки в ходе их встречи с культурной составляющей – «комическим образом» (Домбровская, 2010 в). Юмор формируется как вторичная интеграция в более ранней эволюции дифференцировавшихся функций эмоциональности и образности. Он выступает как особый вид психического отражения, интегрирующий эмоции и образ, биологическое и культурное. Нужно отметить, что сформировавшись как функция, юмор закрепляется в сознании как его структура или психологический механизм или аффективно-когнитивная структура по К. Изарду (Изард, 1999, стр.7): «Теория дифференциальных эмоций рассматривает юмор как особый тип аффективно-когнитивного взаимодействия» (Изард, 1999, стр.137). В культивируемых стандартах юмора задает стандарт юмора именно комический образ, а не аффект или экспрессия смеха и/или улыбки, что отражается в народной мудрости: «смех без причины – признак дурачины». Юмор выступает как функция сознания, а не как функция аффекта: «юмор – высшая психическая функция развитого сознания и самосознания человека» (Домбровская, Леонтьев, 2000, с. 454). При этом сознание выступает как структура, реализующая функцию, которая сама превращается в структуру, которая может дорастать до способности, предрасположенности, установки, даже черты личности.