Полная версия

Рабат-и Малик – степная резиденция Караханидов XI – XII вв. Археологические исследования

Резная неполивная терракота сменила резной ганч в художественной отделке монументальной архитектуры Средней Азии в ХI и особенно в ХII в.. Этот вековечный облицовочный материал быстро завоевал ведущие позиции в декоративной отделке внешних фасадов. Декор из интерьеров, где превалировал резной ганч и не был разработан экстерьер, вышел на внешний фасад, где ведущей стала резная неполивная терракота.

Новый декоративно-облицовочный материал – резная терракота – был преимущественно распространен в центральном Мавераннахре (Самарканд, Бухара, Узген) и вызвал изменение архитектурного строя зданий. На фоне этого декора и технологических инженерных достижений развивалась фронтальная композиция фасадов, портально-купольная система в зодчестве Средней Азии, которая стала основной в последующие столетия.

В ХIV в. резная неполивная терракота ХI-ХII вв. получила новый виток развития уже в новом качестве – в полихромном глазурованном варианте. С этого времени резная поливная терракота явилась главным украшением фасадов архитектурных монументов, сохранившихся до наших дней (ранние мавзолеи ХIV в. из Шахи-Зинды, мавзолей Буйан-Кули-хана ХIV в. в Бухаре).

В Рабат-и Малике резная неполивная терракота представлена примерно в равных пропорциях с резным ганчем – еще один из факторов переходной поры в строительной культуре Средней Азии.

Фрагмент тонко моделированной резной терракоты можно видеть в обрамлении главной арки входного портала Рабат-и Малика с исторической надписью (рис. 1). Архивольт обводил резной терракотовый пояс с эпиграфическим орнаментом в стиле «цветущего куфи». Персидская надпись архивольта заключает документальные исторические данные, впервые прочитанные А. Э. Шмидтом и опубликованные И. И. Умняковым вначале ХХ в. Большие утраты в надписи позволяют уловить только общий смысл. В надписи сказано, что здание построено «Султаном мира и с помощью бога стало подобным раю»17.

Позже Б. Бабаджанов сделал буквальный перевод по состоянию надписи на 1990 г. в принципе не более информативной – «…/султан/ мира, который сделал это место прекрасно благоустроенным, был добродетелем народа… (лакуна) … (этот) сарай щедростью божией… (лакуна). Возвышенное место… (лакуна) …останется… (лакуна) … превратилось в рай это гиблое место … (лакуна) … на устои и айваны…».

Письменные данные и недооценка содержания персидской надписи на портале Рабат-и Малика вызвали в свое время не верную атрибуцию памятника18.

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО РАБАТ-и МАЛИКА

Рабат-и Малик («Царская крепость») был задуман и спланирован как загородный дворец тюрков Караханидов в Мавераннахре (ХI-ХII вв.) Возведение загородных дворцовых комплексов с парками, фонтанами, цветниками, банями, бассейнами близ официальной ставки правителя в столицах было традиционным и широко распространено по всей Евразии от Китая на востоке до Испании на западе с глубокой древности.

«Царская крепость» была возведена практически на материке. Но в сырцовых «подушках» под колоннами дворца ХI в. были найдены мелкие фрагменты керамики Х-ХI вв., что позволяет предполагать какое-то небольшое, более раннее строении на месте Рабат-и Малика.

Культурный слой с остатками конструкций в северной половине составлял от 0,20 м до 1 м, где в 50-е годы ХХ в. «поработал» бульдозер, в южной 1—1,5 м и восстанавливать план приходилось местами по следам от кирпичей. И, тем не менее, археологические исследования, проведенные в 1973—2001 гг., позволили получить достаточно полные представления о размерах, плане, строительной периодизации Рабат-и Малика, пересмотреть функцию памятника, который со времен Н. Маева и А. Вамбери (ХIХ в.) вошел в обзорную литературу, как караван-сарай.

Средневековые караван-сараи Средней Азии, Хорасана, Ирана, Турции хорошо изучены и представлены в публикациях. Это сооружения с одним открытым двором или реже с двумя дворами на продольной оси, застроенных худжирами по периметру.

Уже первые вскрытия показали19, что Рабат-и Малик представлял собой крупное сооружение (91 х 91 м снаружи, 86 х 86 м внутри) с шестидворовой планировочной структурой и типологически ничего общего не имеет с хорошо известными караван-сараями Центральной Азии.

Рабат-и Малик в полном соответствии с названием «Царская крепость» был сложным по архитектурному замыслу и роскошным по декору строением дворцового типа со всеми атрибутами комфортабельной загородной резиденции, но отнюдь не караван-сараем.20 Напрашивалась аналогия с загородными арабскими касрами.

Принцип многодворовой планировочной композиции «Царской крепости» в степи Малик напоминает архитектуру степных раннеарабских загородных крепостей Ближнего Востока времен Арабского Халифата, каждая из которых оригинальна (Ухайдыр, Мшатта VIII в.). Особенно близким по общей композиции кажется аббасидский дворец Дар ал-Имара в Куфе (вторая половина VIII в.), где в квадрат внешних стен вписана многодворовая крепость-дворец.21

В то же время в объемно-планировочном решении Рабат-и Малика несомненно имеют место местные, давно сложившиеся в Центральной Азии и ставшие традиционными строительные приемы. В частности, строго симметричная четырех-айванная дворовая композиция в планировке, гофрированный фасад крепости, известный с эпохи бронзы, применение в облицовке тонированного цветом резного и гравированного ганча, который был универсальным облицовочным материалом в Центральной Азии с древности. Отдельные технические приемы и способы разделки ганча (рифленка, окраска) также глубоко традиционны, связаны с общим руслом развития декоративного искусства в Центральной Азии, имеют широкий ареал распространения.

План

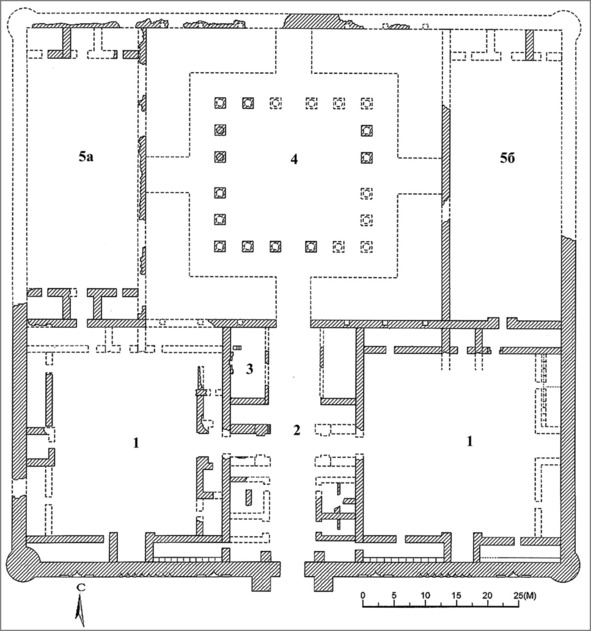

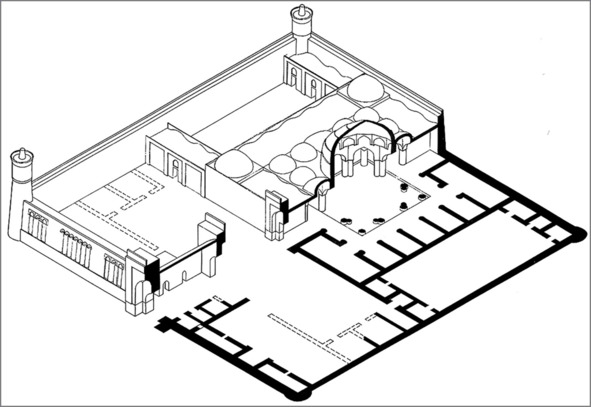

В процессе археологических работ на Рабат-и Малике было вскрыто основание квадратной в плане крепости (91 х 91 м снаружи, 86 х 86 м внутри). Огромное сооружение с толстыми (2,35 м) сырцовыми внешними стенами заключало сложную шести-дворовую структуру, разделенную мощной сырцовой стеной (шир. 1,45 м) на две функционально и планировочно разные половины – дворцовую северную и хозяйственную южную. (рис. 14, 16). Северная и южная половины, в свою очередь, заключали по три двора разного назначения.

В северной половине располагалась главная и самая большая по площади часть Рабат-и Малика – «дворцовый комплекс», который был изолирован поперечной стеной от южной хозяйственной половины, имел самостоятельный, независимый от остальной части крепости план.

«Дворцовый комплекс» занимал примерно две трети всей площади Рабат-и Малика. В центре находился квадратный в плане «дворец Султана мира» с царскими покоями и служебными апартаментами (46,5 х 46 м внутри, 50 х 53 м снаружи). Слева к дворцу примыкал большой прямоугольный в плане фруктовый сад (47 х 17 м), справа – обширная дворцовая кухня (47 х 17 м).

Дворец был наиболее виртуозо разработанной в плане частью Рабат-и Малика. На всех этапах был богато облицован резным и гравированным ганчем, тонированным цветом.

Рис. 14. Рабат-и Малик (перс. «Царская крепость»), план 1-го строительного периода, ХI в. с элементами реконструкции (по данным раскопок 1973—2001 гг.)

1-южные хозяйственные дворы с конюшнями по периметру; 2-Проход-аллея к» Дворцу Султана»; 3-Мечеть перед входом во дворец; 4-«Дворец Султана» с открытым двором в центре; 5а-фруктовый сад; 5б-дворцовая кухня.

В «дворцовой кухне» раскопаны тандыры и ташнау (сточные ямы, перекрытые кирпичом с отверстием в центре), отвалы разновременной керамики (в том числе XI – XII, ХIV вв.).

На месте «дворцового сада» никаких следов архитектуры не обнаружено, кроме небольших жилых помещений (по три) в южном и северном торцах для служебного персонала (садовники, уборщики). В южном торце сада две худжры разделял сквозной айван, который вел из сада в юго-западный хозяйственный двор с конюшнями и баней.

Эта генеральная схема плана «дворцового комплекса» Рабат-и Малика оставалась неизменной на всем протяжении существования Царской крепости. Частичная реконструкция центральной части дворца в XII в., ремонты и достройки на протяжении веков не изменили общей планировки памятника.

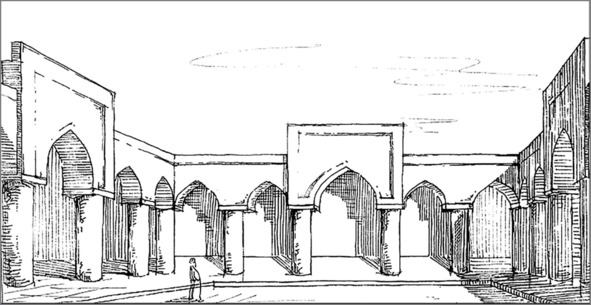

Первоначально (ХII в.) северный дворец «Царской крепости» имел классическую для Центральной Азии дворово-айванную планировочную композицию. Внутренний открытый двор (22,5 х 22,5 м) по периметру был обведен галереей на цилиндрических колоннах (диам. 1,25 м). За галереей шли жилые помещения (8,35 х 4,5 м) и крупные прямоугольные залы общего назначения (19 х 6,8 м), разделенные по центру открытыми во двор айванами (5,10 х 6,8 м), (рис. 7, 5). Южный айван был сквозным и являлся единственным входом во дворец.

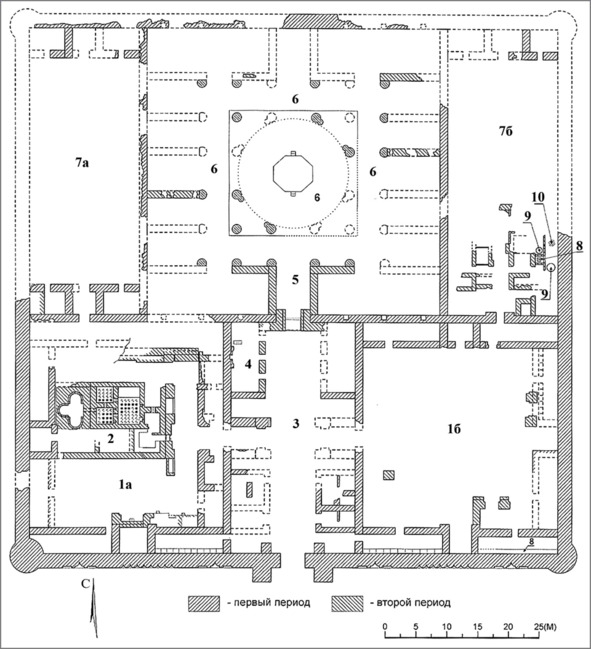

В ХII в. северный дворец Рабат-и Малика был реконструирован. Внутренний открытый двор дворца XI в. был перекрыт куполом в окружении галереи (47,6 х 47,6 м). На месте двора возникла сложная по плану и конструкциям, роскошная по декору восьмигранная ротонда с огромным куполом (диам. 18 м) на двойных парных колоннах (диам. 150 +1,24 м). Ротонду по четырем сторонам бывшего двора XI в. окружала галерея на одиночных колоннах (диам. 1,25 м) и трехчетвертных полуколоннах, пристроенных к антовым стенам внутренних жилых помещений.

Рис. 15. Графическая реконструкция северного перистильного двора. ХI в.

В южной половине Рабат-и Малика вскрыты два больших квадратных в плане хозяйственных двора (37,90 х 32,10 м) по периметру которых шли конюшни для дорогих коней, которые представляли собой узкие, крытые сводом (по А. Леману) стойла (по 2 на каждой стороне двора) с кормушками (яслями) вдоль стены для дорогих коней (рис. 14).

Конюшни (шириной 3 м и длиной 12,5 м) были разделены по центру открытыми во двор квадратными в плане айванами (4 х 4 м), Всего в одной конюшне было 11 ясель, где можно было поставить 11 лошадей. В каждом из двух дворов можно было разместить 88, в двух дворах соответственно – 176 лошадей ханской свиты.

Рис. 16. Рабат-и Малик, план 2-го строительного периода ХII в. с элементами реконструкции (по данным раскопок 1973—2001 гг.)

1а-южный хозяйственный двор с баней; 1б-южный хозяйственный двор с конюшнями; 2-Баня; 3-сквозной проход от входного портала к «Дворцу Султана»; 4-Мечеть; 5-Вход во «Дворец Султана»; 6-«Дворец Султана» с купольной ротондой в центре (на месте открытого двора ХI в.); 7а-Фруктовый сад; 7б-дворцовая кухня; 8-ташнау; 9-печь-тандыр; 10-скопление керамики ХII в.

В центре южной половины Рабат-и Малика, между хозяйственными дворами находился сквозной проход-аллея шириной в 20,2 м, который вел от входного портала к северному дворцу (рис. 14, 16). Этот центральный проход у портала был частично застроен небольшими служебными помещениями (для обслуживающего персонала), вымощен фигурной кладкой из квадратного жженого кирпича на ребро.

Со стороны двора у портала раскопаны большие хумы для воды и тандыры для выпечки хлебных изделий (на позднем этапе существования крепости?).

При реконструкции Рабат-и Малика в ХII в., в юго-западном дворе была выстроена обширная баня с горячими и холодными помещениями, которая функционировала до конца существования «Царской крепости». В юго-восточном дворе, предполагается бассейн (?).

Уникальный, четко продуманный, рациональный план «Царской крепости», выявленный в процессе раскопок мне не известен по другим гражданским или культовым строениям Центральной Азии. Все дворы Рабат-и Малика имели широко распространенную в Центральной Азии четырех-айванную планировочную композицию (рис. 3, 14, 16).

Рабат-и Малик кроме основной реконструкции дворца в ХII в. пережил несколько более мелких переделок, достроек и ремонтов. В ХIV-ХV вв. в северном «дворцовом комплексе» была возведена небольшая (следов архитектуры нет), но роскошная постройка, облицованная цветной майоликой, фрагменты которой были обнаружены В. Ерещенко в начале ХХ в. и при наших исследованиях 1973—2001 гг..

Строительные материалы

Рабат-и Малик был выстроен из смешанного строительного материала – сырцового прямоугольного кирпича (18—20 х 28—30 х 6,5—7 см)22, ленточной пахсы (10 см) и квадратного жженого кирпича (24—25 х 24—25 х 4—5 см).

Из сырцового кирпича в сочетании с ленточной пахсой были выложены основные стены крепости (внешние толщиной 2,35 м, внутренние 1,45 м). Из жженого кирпича был построен портал, облицовка гофрами главного фасада и угловые башни, выстроены несущие конструкции – купола, арки, своды, колонны и полуколонны дворца. Возведение монументальных сооружений из смешанного сырцового и жженого строительного материала (сырцовый кирпич + пахса + жженый квадратный кирпич) было характерно для строительного дела ХI-ХII вв. в Центральной Азии (мечеть Диггарон ХI—XII вв. в бухарской степи, караван-сарай Дая-ханын ХII в. на Аму-Дарье, мавзолей-ханака Ходжа Машад ХII в. на юге Таджикистана, загородный дворец Лашкаргох ХII в. близ Буста на севере Афганистана и др.).

Надо отметить важный инженерный прием, обнаруженный в стенах памятника. Основание внешних сырцовых стен было сложено из жженого квадратного кирпича на 3—11 рядов (в разных местах). Жженый кирпич в основании сырцовых стен, надо полагать, защищал стены крепости от агрессивной солончаковой почвы с высоким стоянием грунтовых вод, характерных для бухарского оазиса. Факт этот также свидетельствует об употреблении в Средней Азии ХI-ХII вв. кирпичей двух разных форматов – прямоугольного сырцового и квадратного жженого в единовременном строении и не является основанием для датировки, как это иногда проскальзывает в литературе.

Архитектурный декор

Археологические исследования, проведенные в Рабат-и Малике, позволили получить большой комплекс различного архитектурно-декоративного материала, который впервые дал представление об отделке интерьеров «Царской крепости».

Стены и колонны, купола и переходные конструкции северного дворца, а также помещения банного комплекса в юго-западном хозяйственном дворе были покрыты резным и гравированным ганчем, тонированным минеральными красителями и росписями по ганчу. Декор дворца был в одном стиле с отделкой входного портала и не уступал ей по великолепию.

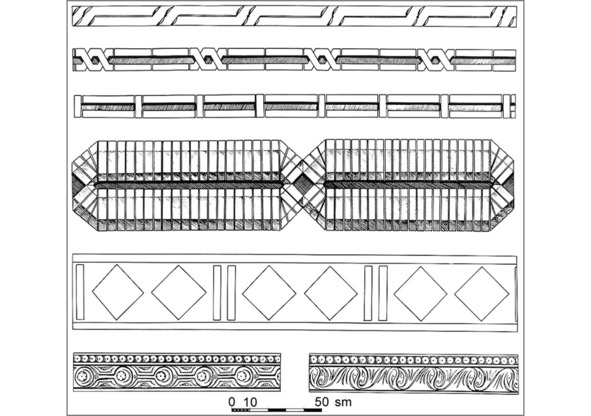

Рис. 17. Бордюры портала Рабат-и Малика (резной ганч, терракота, кирпичные изразцы). ХI-ХII вв.

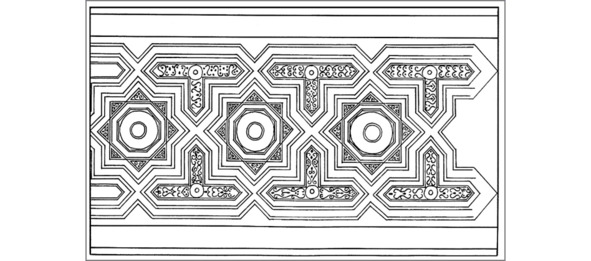

Рис. 18. Декор лицевой стороны пилонов портала (кирпичный орнамент в сочетании с резным ганчем). Прорисовка по снимку 20-х годов ХХ в.

Полы в ротонде дворца были вымощены жженым кирпичом в «елочку». Южные хозяйственные дворы на всех этапах оставались в черновой кладке и не имели вымостки полов.

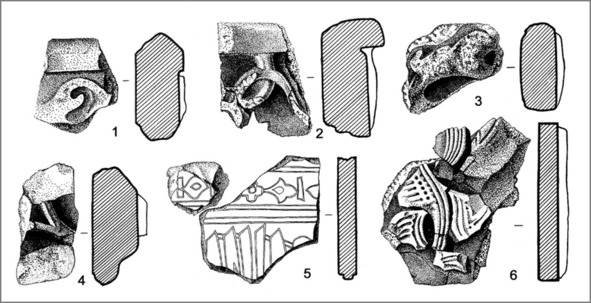

Рис. 19. Фрагменты архитектурного декора из Рабат-и Малика (резная поливная терракота, резной ганч, полихромная майолика. ХII-ХVI вв.

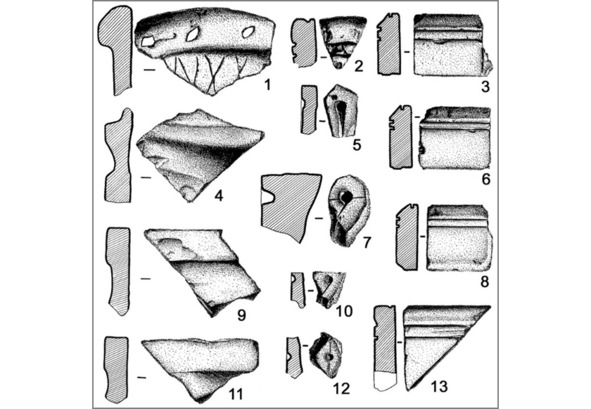

Рис. 20. Фрагменты архитектурного декора, неполивные изразцы, гравированный ганч. ХI —ХII вв.

Найденные фрагменты декора явились документальном материалом для общего представления о декоративно-художественном облике интерьеров дворца Рабат-и Малика и дали материал для графической реставрации некоторых архитектурный форм и инженерных конструкций.

Декоративная облицовка, как известно, следовала профилю архитектуры и конструкций в монументальных строениях Средней Азии и позволяет относительно безошибочно представить внутренний облик исчезнувших зданий. Большая часть найденного облицовочного материала не вызывает сомнений относительно своего местоположения в интерьерах дворца и позволяет умозрительно воссоздать внутренний облик «Царской крепости».

СЕВЕРНЫЙ ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС ХII в. (1-й период)

Еще в 40-е годы ХIХ в. при осмотре Рабат-и Малика участник Российской миссии ко двору Бухарского эмира (1841 г.) натуралист А. Леманн впервые описал помещения северного дворца и отметил, что полуразрушенный купольный зал дворца (замка по А. Л.) – ротонда имела «готические колонны», покрытые «арабесками»23 (рис. 21).

Рис. 21. Рабат-и Малик, реконструкция 2-го периода. ХII в.

(опыт реставрации Н. Немцевой. Е. Брюховецкой)

Это были конструкции второго строительного периода (ХII в.). В наше время (при раскопках) от восьмигранной ротонды уцелели только основания парных колонн от купола (диам. 1,50—1,24 м) и одиночные колонны (диам. 1,50 м) от окружавшей ротонду галереи ХII в. (рис. 16).

Под стенами и колоннами ротонды ХII в. (почти в одном уровне) при раскопках были найдены строительные остатки дворца первого периода (ХII в.). Это были сырцовые «подушки» (1,85 х 1,85 м, высота 43 см) – основания под колонны галереи ХII в., которая шла по периметру внутреннего двора. Было установлено, что первоначально северный дворец Рабат-и Малика был спланирован по известной в Центральной Азии четырех—айванной дворовой композиции.

В центре дворца ХII в. (50,5 х 50,5 м) находился открытый квадратный двор (22,5 х 22,5 м) (рис. 2, 5, 6). По периметру двора шла галерея на круглых цилиндрических колоннах (диам. 1,25 м), покрытых резным ганчем. Колонны стояли на подпольных квадратных «подушках» из сырцового кирпича (28 х 17 х 7 см). На каждой стороне двора было 6 колонн, включая угловые, которые в соответствии с общим четырех- айванным планом дворца в середине были раздвинуты на 1,5 м шире и расстояние между двумя центральными колоннами было равно 5 м (в свету) и 6 м (в осях).

Открытая часть двора была понижена, отделена от галереи ступенькой типа «дандана», обычной для средневековых построек, сложенной из трех рядов квадратного жженого кирпича плашмя и одного, верхнего на ребро.

За галереей двора шли разные по конфигурации и размерам помещения жилого и общественного назначения разбитые по осям открытыми айванами.

На западной и восточной стороне находились прямоугольные в плане помещения (8,35 х 4,5 м), по 4 на каждой стороне, разбитые по центру более крупными, открытыми во двор айванами. Всего по двум сторонам двора было 8 худжр и 2 открытых айвана. Предполагается, что это были жилые «ханские- апартаменты».

По северной и южной стороне двора за галереей располагались более крупные, также прямоугольные в плане «помещения-залы» общего назначения (19 х 6,8 м), по два в стороне.

На внутренней стене юго-восточного помещения-зала расчищены кирпичные основания под деревянные колонны, которые показывают, что первоначально эти помещения были покрыты плоской кровлей на деревянных столбах.

Эти помещения также разделяли по центру открытые во двор айваны (5,1 х 8,35 м). При этом, южный айван являлся единственным входом во дворец, который связывал дворец с входным порталом и южной хозяйственной частью крепости (рис. 5, 7).

В северном айване вскрыто несколько подпольных ям (диаметр и глубина ок. 1 м), обложенных фрагментами жженого кирпича, сверху обмазанных ганчем. Эти были «холодильные ямы» для хранения дорогих вин, фруктов и других продуктов.

«Дворцовый комплекс» на всех этапах существования снабжался водой из второй сардобы, которая располагалась у фруктового сада за крепостной стеной в с-з части Рабат-и Малика (В. Ерещенко, 1911 г.).

Сад и сардоба функционировали во все времена «Царской крепости», вплоть до середины ХIХ в. (А. Леманн), путешественники второй половины ХIХ в. о них не упоминают.

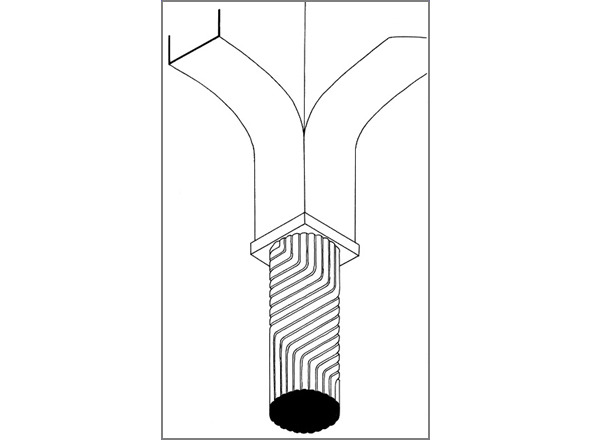

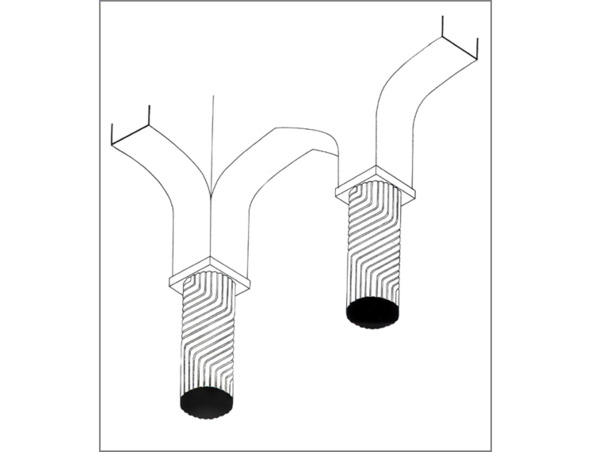

Колонны дворца ХII в.

Завалы ганчевого декора на территории центральной части дворца ХI в. Рабат-и Малика и сменившей его в ХII в. крытой куполом ротонды, позволили довольно точно по местам залегания отделить облицовочный материал 1-го и 2-го периодов в жизни крепости.

Облицовка колонны 1-го периода (ХI в.) из резного ганча найдена «in sity» у с-з колонны двора ХI в.. Крупные фрагменты ганчевых блоков лекальной формы с резным, тонированным орнаментом на лицевой стороне и следами крепления к кирпичной колонне на внутренней стороне, не вызывают сомнений относительно своего места.

Рис. 22. Колонны северного двора. ХI в. (графическая реконструкция Е. Брюховецкой)

Рисунок резного ганча представлял широко распространенный в Центральной Азии жгутообразный виток «мор-печ» (тадж. свернувшаяся змея) – прием хорошо известной по резным деревянным колоннам ХI-ХIХ вв. (рис. 22, 23)

Как и в дереве узор состоял из узких рельефных, слегка заоваленных полос-лент (шир. 4,5 см), что придавало мягкую пластичность узору. Светотеневой эффект подчеркивался цветом. Сохранившиеся следы окраски на резном ганче показали, что четыре ленты (общая ширина 16—17 см) жгуто-образного узора покрывал бордовый ангоб в чередовании с четырьмя лентами в желтой охре. Сочетание рельефной резьбы и цвета создавало определенный ритм жгуто-образного винта, это делало колонну весьма живописной.

Рис. 23. Колонны перестильного дворика дворца 1-го периода.

ХI в. (графическая реконструкция Е. Брюховецкой)

Узор «мор-печ» был одним из излюбленных и широко распространенных орнаментальных мотивов на Среднем и Ближнем Востоке, в том числе в Средней Азии на протяжении длительного времени. Прием этот известен, по крайней мере, с раннеарабских времен и прослеживается вплоть до ХХ в. Более всего распространен был в орнаментации деревянных колонн в народной и культовой архитектуре позднего средневековья.

Наиболее раннее применение приема «мор-печ» мне известно по фресковой живописи в охотничьем замке VIII в. Кусейр Амра в Сирии. На переднем плане фрески изображена колоннада какого-то здания, где двухцветным (как и в Рабат-и Малике) «жгутом» опоясан цилиндрический ствол24. Рисунок плоскостной, не передает материала или техники, но, несомненно, мастер в условно-схематичной манере передал хорошо знакомый ему прием облицовки.

Рельефный жгут обрамляет михрабную нишу на раннеисламских монетах.25 Развитие и трансформация этого приема наблюдается на протяжении всех последующих столетий. Витые колонки можно видеть в арочной галерее мавзолея Исмаила Саманида (Х в.), на деревянных колоннах XII в. в Хиве. С конца ХIII в., как отмечает В. Л. Воронина, жгут появляется в обрамлении арок в архитектуре Ирана (круглая тяга михраба, жгут ниши фасада мавзолея Пири-Бакрак26).

Особенно популярным в странах Востока (Средняя Азия, Иран, Афганистан, Турция, Азербайджан) виток становится в ХIV-ХVIII вв. Он применяется не только в оформлении отдельно стоящих колонн, но и в пристенных полуколоннах, в обрамлении портальных рам (мечеть Абу Наср Парса в Балхе ХIV в., медресе Улугбека в Самарканде и Бухаре). В мечети Лотфолла нач. ХVIII в. жгут охватывает не только арку портала, но и огромные ниши интерьера, образующие подкупольную систему перекрытия27

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Выражаю искреннюю благодарность архитектору-реставратору Равшану Тохтаеву за помощь в подготовке к публикации графического материала и текста монографии Рабат-и Малик.

2

А. М. Беленицкий, И. Б. Бентович, О. Г. Большаков, Средневековый город средней азии, – л.-1973, С. 152

3

В. В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, т. 1, Москва-1963, С. 148.

4

Соловьев М. Ученая экспедиция в Бухару в 1841—1842 г. при участии натуралиста А. Лемана, М – Л, 1936, С. 212—214, 216.