Полная версия

Література України. Для дітей середнього шкільного віку

Старые буковые дощечки оказались для фашистов не менее опасными, чем хороший заряд ядерной взрывчатки. Еще бы! «Велесова книга» начиналась с рассказа о легендарном ходе древних русов из Семиречья в бассейн Припяти. Это произошло, по утверждению автора, во II тысячелетии до н. э. Почему эти данные глубокой древности так испугали гестапо? Потому что волхв четко отметил: русов вел на новые земли их вождь Арий и его сыновья… Таким образом, неизвестный писатель четко и недвусмысленно свидетельствовал, что наши с вами, «неполноценные» с точки зрения немцев, предки принадлежат к «истинным арийцам»! А значит, гитлеровская теория расовой чистоты не стоит внимания. Тем более что волхв рассказывал о происхождении праславян и вспоминал, что они разделялись на две ветви: словено-венедов и арийцев… Так кто же для кого является предком?! И о какой исключительно «чистой» крови могли теперь говорить гитлеровцы?! Довершил поражение немецких исследователей тот факт, что половина знаков текста входила в более поздние рунические системы древних германцев. Некоторые из рун праславяне охотно и часто использовали как украшения для браслетов и вышивок. И вообще, оказывается, скандинавское божество Один, которого фашисты очень уважали, и Велес – одно и то же существо… Так что даже мифология наших предков и германцев – две стороны одной медали.

Записи, которые входили в «Велесову книгу», можно отнести к следующим темам: происхождение славян, Русская земля, ее оборона, быт и занятия людей того времени, их торговля с соседями, мировоззрение и верования наших далеких предков. Названия некоторых текстов говорят сами за себя: «Кто мы и куда идем», «Должны заботиться о вечном», «Война с готами и гуннами», «Из прошлого. После Кия». Здесь можно найти также свидетельство о происхождении такого загадочного народа, как скифы. Интересно, что древний писатель рассказал и о том, что скифы воевали в войсках вавилонского царя Навуходоносора II; такие же данные были получены от археологов лишь в начале XX века… «Велесова книга» также отрицает авторство знаменитого Кирилла в создании кириллического и болгарского глаголичного алфавита. Одна из дощечек напоминает о каком-то Иларе, который «хотел учить детей наших и должен был прятаться в домах наших, чтобы мы не знали, что он учит наши письмена и то, как приносить жертвы богам нашим». Волхв вспоминал и о бесконечных войнах своих (а значит, и наших с вами!) предков за свою свободу и независимость. Праславянам приходилось постоянно защищать свои земли от киммерийцев, готов, гуннов, греков, римлян, хазар, аваров… Итак, прошлое нашей земли почти никогда не было спокойным.

Последний рассказ дощечек посвящен Ерику-Рюрику и Аскольду, который пытался… окрестить киевлян! Кстати, о том, что на самом деле Киевская Русь вовсе не была крещена князем Владимиром в рекордно короткое время, стало известно сравнительно недавно. Как и то, что князь Дир был совсем не варягом, а греком, к тому же крещеным. Текст «Велесовой книги» явно неполный, оборванный. А последняя «страница» провозглашает: «И крещена Русь сегодня…» Скорее всего, авторов текстов, нанесенных на буковые пластины, было несколько. Ученые считают, что дощечки создавались в разных святилищах языческой Руси, а затем были собраны в «книгу».

Так куда же исчезла загадочная находка Али Изенбека? На этот вопрос сегодня, к сожалению, ответа дать не может никто. Архив же «Аненербе»преимущественно попал в СССР – как трофей. Вот только он до сих пор остается закрытым для любых исследований. Может, «Велесова книга» тоже ждет своего часа где-то на пыльных полках тайного архива?

В древности все литературные тексты делились на две группы: светские и церковно-исторические. Светские произведения рассказывали о повседневной жизни, ее заботах, о необычных событиях, интересных путешествиях и приключениях (иногда они имели откровенно фантастический уклон). Часть из них была переводной – сборники афоризмов, естественно-научные произведения, хронографы, исторические повести. Кстати, именно тогда в Киевской Руси появился первый учебник по географии – «Христианская топография». В XI – XII веках, в бурную, знаменательную эпоху, государство наших предков становится известным во многих уголках мира. Именно тогда создавались оригинальные литературные произведения, которые имели большое значение для дальнейшего развития украинской литературы. Прежде всего, среди них следует выделить такие памятники литературы, как «Поучение» Владимира Мономаха, «Послание» Климента Смолятича, «Житие и хождение Даниила» неизвестного автора, «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, летописи.

Аскольдова могила в Киеве

«Поучение детям» Владимира Мономаха и его письмо к Олегу Святославичу

Автор «Поучения…», князь Владимир Мономах, является едва ли не самой выдающейся фигурой нашей древней истории. Его отец, князь Василий, был высокообразованным человеком, свободно владел пятью языками. Конечно, сын перенял от него уважительное отношение к книгам и образованию. Матерью его была греческая царевна, дочь императора Константина Мономаха. Заняв киевский престол, на котором он правил с 1113 по 1125 год, Владимир оставил по себе светлую память как о выдающемся политике и государственном деятеле, умном руководителе и хорошем организаторе.

«Поучение детям» считается одним из самых выдающихся литературных памятников XII века. Оно наглядно демонстрирует незаурядный литературный талант великого князя-реформатора.

«Поучение…» состоит из трех частей. Первая посвящена изложению религиозных указаний. Опираясь на Священное Писание и работы отцов церкви, Владимир говорит о Божьей любви и всемогуществе. Господь, как напоминает автор, терпит все грехи своих детей и дает возможность избавиться от них с помощью молитвы, раскаяния и слез.

Этот памятник древней литературы был занесен в Лаврентьевскую летопись под 1096 годом. Скорее всего «Поучение» рассматривалось летописцами как предсмертное завещание князя, аналогичное последним распоряжениям Ярослава Мудрого (1054). Владимир Мономах писал свое произведение «седя на санех», то есть незадолго до смерти, где-то около 1117 года. Однако летописцы поместили «Поучение» не под 1125 годом (годом смерти князя), а под… 1096-м! Объяснить этот факт непросто. Наиболее достоверным можно считать предположение о том, что это произошло потому, что именно 1096 годом датировано письмо Мономаха к Олегу Черниговскому, которое непосредственно прилагалось к «Поучению». Кроме того, события, описанные в летописи под следующим 1097 годом (Любецкий съезд князей, ослепление Василька Теребовльского, заключение Мономахом мира с киевлянами и Святополком), давали наглядное подтверждение справедливости основным установкам, связанным с необходимостью соблюдения князьями взятых на себя обязательств, скрепленных «крестным целованием».

Владимир Мономах

Во второй части князь излагает свое понимание обязанностей правителя и обосновывает необходимость заботы о ближнем. Кстати, Владимир запрещал своим преемникам использовать смертную казнь. Зато он подчеркивает необходимость придерживаться присяги, уважать священников, монахов, старцев, выбросить гордость из сердца, остерегаться лени. Своим сыновьям Мономах советовал никогда ни на кого не полагаться. Если уж судьба возвысила тебя, поручив управлять людьми, ты сам должен за всем следить и лично выполнять все обязанности как во время мира, так и на войне. Справедливый христианский государь, по мнению князя, не должен позволять тем, кто сильнее, обижать слабых; такой правитель должен заботиться о бедных, вдовах и сиротах. В жизни же, прежде всего, надо руководствоваться принципами христианской религии. Эта часть содержит также чисто бытовые советы. Например, об отношении к гостям и жене. Первых, по мнению князя, надо уважать. Это следует делать хотя бы за то, что гость разносит добрую или злую славу о хозяине по всему миру. А вот женщину надо любить, но не давать ей власти над собой. Заканчивается вторая часть советом не забывать того, что известно, и пожеланием научиться тому, чего не знаешь.

В третьей части «Поучения детям» автор рассказывает о разных приключениях и опасностях, которые он испытал лично. Упоминания о невзгодах остались только в его памяти, потому что из всех затруднительных положений князь выходил живым. Почему же он вспоминал о прошлом? А потому, что хотел донести до понимания читателя простую идею: нечего людям бояться и тревожиться, ибо без Божьей воли ничего не происходит. Кстати, собственные примеры из жизни киевского князя впечатляют. Так, два тура поднимали его на рога; дважды Владимир неудачно встречался с лосем: в первый раз был попран копытами, а во второй – попал животному под рога; дикий кабан вырвал из рук князя меч, медведь укусил его за ногу. Кроме того, некий «лютый зверь» вскочил на плечи знатному охотнику и повалил его вместе с конем. Казалось бы, и одного такого случая достаточно, чтобы расстаться с жизнью, но… Владимир был уверен: сам Бог оберегал его жизнь. А значит, она еще нужна в этом мире.

Основным пороком князь считал… лень! Именно она, по мнению Мономаха, может привести к преждевременной гибели во время военного похода, нанести серьезный убыток хозяйству как отдельного человека, так и государства в целом. Автор «Поучения» советовал собственным детям никогда не полагаться на посторонних исполнителей, а самим вникать во все детали. Предостерегал князь потомков также от пьянства и блуда; выступал он и как ревностный поборник просвещения.

Мономах привел в «Поучении» такие примеры из собственной жизни: он совершил 83 больших военных похода, а количества малых вообще не помнит, заключил 20 мирных договоров.

Князю пришлось пережить народные восстания в Киеве в 1068 и 1113 годах. Может, потому-то он уделял много внимания проблеме избежания значительных социальных конфликтов, а главным вопросом, который беспокоил его в течение долгих лет, оставался социальный мир в стране. Поэтому основной мыслью произведения властителя государства стала тревога о дальнейшей судьбе Руси. Князь горячо призывал своих последователей к бескорыстному служению родине, советовал князьям объединяться, заключать взаимные договоры и обязательства участвовать в совместных походах против кочевников. Мономах рисует перед читателем портрет идеального князя, который одновременно был бы защитником родной земли, опытным хозяином и примерным семьянином. Конечно, на фоне такого образа реальные князья выглядели, мягко говоря, не слишком привлекательно. Как правило, современники Владимира, к которым он, собственно, и обращался, заботились лишь о личном обогащении и неограниченной власти. Автор же настойчиво выделял идею государственного благоустройства и согласия, хотя придерживаться этого направления ему лично было трудно. Но киевский князь переступал даже через собственные чувства, если на карту ставился вопрос о возможном нарушении мира.

Владимир Мономах. Худ. Г. Якутович

Примером того, что у Мономаха слово не расходилось с делом, а он сам первым придерживался тех основ, по которым наставлял других, является письмо князя Олега Святославича. 1096 год стал годом тяжелой трагедии для автора «Поучения…». Именно в то время шаткий мир на Руси вновь был разрушен, и между ним и Святополком Изяславичем, с одной стороны, и Олегом Святославичем – с другой, вспыхнул острый конфликт. Сын князя Владимира, Мстислав, во время боя с противником отца погиб. После этого два врага начали… переписываться. Мономах первым обратился к убийце Мстислава. Но проклятий и угроз в его письме нет. Этот великолепный образец эпистолярного жанра и высокого нравственного идеала наглядно демонстрирует, что отец-князь в своем горе продолжает придерживаться основ христианской морали. Попросив отправить ему тело погибшего сына, Владимир с помощью собственных принципов, изложенных в «Поучении детям», пытался установить со вчерашним врагом новые политические отношения. Последние, по его мнению, должны основываться на личном желании отступить от эгоистических соображений во имя справедливости и мира и заставить забыть о собственных проблемах.

«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона

Литературный шедевр митрополита Илариона считается одним из лучших, созданных в киевской культурной среде, а возможно, и первым художественно-публицистическим произведением, написанным в Киеве. Конечно, «Слово…» является для нас значительным памятником литературы и истории. Но не только. Митрополит Иларион оставил нам замечательный образец ораторского искусства. Содержание произведения свидетельствует о том, что «Слово…» в 1037 – 1051 годах было провозглашено, скорее всего, в Софийском соборе или в Десятинной церкви в связи с каким-то праздничным событием; автор читал речь перед представителями высшей киевской знати во главе с Ярославом Мудрым. Исследователи считают, что поводом для написания «Слова…» стал праздник в честь окончания строительства Софийского собора и его освящения.

«Слово о законе и благодати» считается выдающимся произведением ораторской прозы XI века. Оно было создано между 1037 – 1050 гг. священником княжеской церкви в Берестове Илларионом – человеком, обладавшим незаурядным умом, широкой образованностью и писательским талантом. По воле князя в 1051 году Илларион стал главою государственной церкви – митрополитом Киевским. Но митрополичий престол автор «Слова…» занимал недолго: после смерти Ярослава Мудрого, в 1055 году, его наследник был вынужден пойти на компромисс с Византией, из-за чего митрополичью кафедру занял грек Ефрем, а Илларион ушел в Киево-Печерский монастырь, приняв монашество под именем Никона.

Сочинение митрополита Илариона сложное по строению. Оно имеет три части. Сначала автор касается темы «закона» и «благодати»: всемирного значения христианства и взаимосвязей Ветхого и Нового Заветов. Постепенно оратор выражает основную идею о равноправии всех народов в духовной жизни. Иларион довольно подробно объясняет, почему Руси не нужна опека Византии. Он особенно подчеркивает, что его собственные соотечественники – это новый народ, которому принадлежит будущее. Вторая часть «Слова» посвящена вопросу христианства на Руси. Митрополит доказывает, что наше государство получило веру отнюдь не от греков. Эллины не выступали в роли просветителей, а граждане Киевской Руси вовсе не были дикарями и «варварским народом». Автор утверждает: крещение происходило по собственному желанию выдающегося сына русской земли «равноапостольного» князя Владимира. Третью часть произведения Иларион посвятил прославлению деяний самого князя Владимира и его достойного последователя Ярослава Мудрого. В трактовке митрополита Владимир становится на одну ступень с легендарным византийским императором Константином и его матерью Еленой (именно во времена этих личностей христианство приобрело статус государственной религии Византии). А если деяния этих правителей двух народов подобны, то и чествовать русича и византийца надо одинаково… Автор «Слова…» явно подводил своих читателей к необходимости канонизировать Владимира и таким образом обрести собственного святого покровителя. По мнению Илариона, одним из условий получения независимости древнерусской церковью является именно наличие «местных» святых. А во времена средневековья это значило и обретение государственного суверенитета. Ярослав Мудрый получил от автора особую благодарность за строительство и отделку Софийского собора. Кроме того, митрополит возвеличил такие деяния князя, как строительство оборонительных сооружений вокруг Киева и возведение Золотых ворот с надвратной церковью Благовещения.

Илларион возвеличивал подвиг князя Владимира в принятии и распространении христианства на территории Киевской Руси; именно это позволило государству присоединиться к семье христианских государств в качестве суверенного члена. Митрополит говорил о выдающихся заслугах Владимира в возрастании славы и могущества Киевской Руси, о том, что христианская вера принималась его народом сознательно, в результате свободного выбора. «Слово…» выдвигало требование канонизации Владимира как святого.

Интересно, что митрополит-патриот славил не только Русскую землю и двух ее самых выдающихся сыновей. Он отдал дань уважения и памяти их предшественников-язычников. Например, в «Слове…» тепло говорится о князьях Святославе и Игоре, которые в прошлом славились мудростью и отвагой и которых с уважением вспоминали представители следующих поколений.

Летописи XII – XIV веков

Летописи считаются древнейшими образцами светской литературы Киевской Руси. Произведения этого жанра состоят из расположенных в хронологическом порядке коротеньких заметок и подробных рассказов об исторических событиях. Авторы летописей рассказывали о тех фактах, свидетелями или участниками которых были они сами, или о которых сообщалось в устных народных преданиях и других источниках. Записи многих таких писателей позже группировались и упорядочивались летописцами нового поколения, которые на основе текстов, созданных в разные годы, составляли так называемые своды (сборники), представлявшие собой уже систематически изложенную историю.

Начало летописания в Киевской Руси приходится примерно на X век. К текстам, написанным в течение X – XVIII веков, и сегодня довольно часто обращаются не только историки и филологи, но и писатели – авторы исторических произведений. Например, на основе древних записей были созданы романы П. Загребельного «Чудо», «Первомост», «Евпраксия», «Роксолана», «Я, Богдан», повесть В. Малика «Черлени щиты», произведения Ю. Хорунжего, Ю. Мушкетика. Летописи также являются ценными литературными памятниками.

Одним из древнейших произведений, дошедших до нашего времени и заслуживающих особого внимания, является «Повесть временных лет».

«Повесть временных лет»

Это историко-художественное эпическое произведение, собственно, является не отдельным текстом, а сборником летописных сказаний. Он был составлен в Киеве между 1112-м и 1119 годом и содержит произведения разных жанров как книжного, так и фольклорного происхождения. В «Повесть временных лет» входят рассказы о возникновении государства восточных славян, о том, как Киев стал его столицей. Военные подвиги наших предков, княжеские междоусобицы и народные возмущения также отражены в этом тексте. В летопись вошли и несколько официальных государственных документов (тексты договоров, заключенных между Русью и Грецией). Древний писатель старался показать и отрицательную сторону тогдашней жизни. Ему было обидно, что князья никак не могут прийти к согласию. Летописец призвал их забыть о собственных амбициях и объединиться перед угрозой нападения внешних врагов.

Самыми древними летописными сводами считаются Лаврентьевская летопись (1377 г.), Ипатьевская летопись (20-е годы XV века; сюда вошли Киевская и Галицко-Волынская летописи, последняя из которых доведена до 1292 г.) и Первая Новгородская летопись (30-е годы XIV века).

Автором сборника исследователи считают монаха Нестора, известного как Нестор-летописец. Помимо сугубо исторических данных (собственно летописей), он ввел в «Повесть временных лет» и оригинальные литературные произведения. Это, прежде всего, «Поучение», написанное Владимиром Мономахом, а также письмо князя к Олегу Святославичу. Кроме того, в сборник входят повести об ослеплении Василька Теребовльского, о походе на половцев в 1107 году князя Святополка и других князей, о перенесении мощей св. Феодосия и нападении половцев на Печерский монастырь. К тому же Нестор-летописец использовал отрывки из библейских книг и нескольких работ византийских авторов: «Хроник» Георгия Амартола, «Житий» Василия Нового, «Летописи новейшей» Никифора.

«Повесть временных лет» для своего времени была выдающимся, непревзойденным произведением, имевшим огромное влияние на дальнейшее развитие не только летописных сказаний, но и всей древнерусской литературы в целом. Сохранив идейную направленность свода-основы, Нестор пытался всем ходом исторического рассказа убедить князей-современников покончить с братоубийственными войнами. На первое место автор «Повести…» выдвигал идею княжеского братолюбия. Стараниями Нестора летопись получила государственный официальный характер.

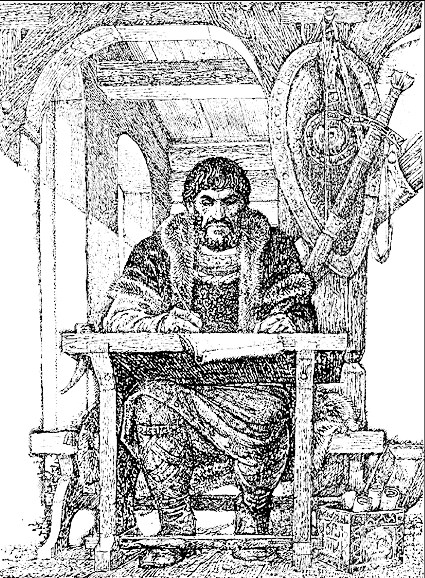

Нестор-летописец – вероятный автор летописи «Повесть временных лет»

Киевская летопись

Летопись вошла в Киевский свод, составителем которого в 1199 году был игумен Выдубицкого монастыря Моисей. Вообще сборник состоит из рассказов о событиях, которые произошли в Русской земле в течение 1111−1199 годов.

В самой летописи можно найти семейную хронику князя Рюрика Ростиславича, Черниговскую и Переяславскую летописи, рассказы о жизни князя Изяслава Мстиславича и о походе князя Игоря Святославича на половцев. Кроме того, сюда входят: описание праздника по случаю завершения строительства подпорной стены церкви Св. Михаила Выдубицкого монастыря (24 сентября 1198 г.), речь самого игумена по этому случаю, похвала князю Рюрику. Стене, построенной мастером Петром Милоногом, не зря уделили столько внимания. По описанию, это знаменитое гидротехническое сооружение Киевской Руси представляло собой высокую и широкую дамбу, которая предназначалась для защиты выдубицких склонов. Стена вызывала у современников глубокий интерес и восхищение. Киевляне очень любили приходить к ней, чтобы с самой верхушки сооружения любоваться пейзажами Заднепровья. По свидетельствам любителей таких прогулок, во время пребывания на стене возникало чувство настоящего полета.

Интересно, что в Киевской летописи четко разграничены отдельные повести и циклы рассказов о князьях. Образы современных правителей обрисованы достаточно невнятно, шаблонно, с помощью общих высказываний. Что же касается формы рассказов, то они часто написаны в форме речи или диалога.

«Слово о полку Игореве»

Основой этого древнейшего памятника древнерусской литературы стали летописные события. «Слово о походе князя Игоря Святославича на половцев» («Слово о полку Игореве») является шедевром художественной литературы XII века. Считается, что оригинал текста до наших дней не сохранился (хотя утверждать это окончательно, возможно, и не следует).

В центре рассказа Нестора-летописца о событиях 1093 – 1111 годов – Святополк Изяславич, который не мог похвалиться большой популярностью в народе. Когда великим киевским князем в 1113 году стал Владимир Мономах, он, понимая политическое и юридическое значение этой летописи, передал ее для дальнейшего ведения в Выдубицкий монастырь.

По поручению Мономаха игумен монастыря Сильвестр в 1116 году составил вторую редакцию «Повести временных лет», в которой на первый план выдвигалась фигура самого Владимира, подчеркивались его заслуги в борьбе с половцами и достижении мира между князьями.

В 1118 году в том же Выдубицком монастыре неизвестным автором была создана третья редакция «Повести…». В нее вошло знаменитое «Поучение» Владимира Мономаха. В такой редакции изложение событий было доведено до 1117 года.

Пожалуй, ни у одного из литературных произведений на свете не было такой запутанной судьбы, которая больше напоминает детектив, чем у этого. Мы не знаем, кто был его автором, погибла ли рукопись в пламени знаменитого пожара 1812 года в Москве, или, может, была спасена. Следы древнего текста время от времени «всплывают» то в Европе, то в Америке, то в Сибири. И человечество каждый раз ждет новой встречи с героями древности, но… Известие о грандиозной находке оказывается очередной дешевой сенсацией.

«Слово…» изучают уже на протяжении многих десятков лет, но специалисты до сих пор не могут похвалиться тем, что полностью поняли и охарактеризовали текст. Медлительность работы над древним памятником объясняется обстоятельствами, в которых «Слово…» появилось и исчезло, и спорностью тех форм, в которых оно дошло до наших дней.

Первые упоминания об уникальной работе древнего летописца относятся к 1790-м годам. История «Слова…», можно сказать, началась в 1791 году, когда обер-прокурором Святейшего Синода (фактически всемогущим начальником Всероссийской Церкви) был назначен граф Алексей Мусин-Пушкин. Этот московский аристократ не выделялся среди своих современников какими-то особыми способностями, но имел склонность к меценатству, интересовался новинками литературы, науки и искусства. Кроме того, граф был известным и заядлым коллекционером. Своим новым положением и почти неограниченной властью Мусин-Пушкин не преминул воспользоваться: через разных лиц (так называемых «комиссионеров») новый обер-прокурор начал прибирать к рукам памятники старины, особенно книги, которые ранее хранились при монастырях, церквях и кафедральных соборах. Для него настало подходящее время. В связи с царскими реформами значительное количество монастырей прекратило свое существование. Поэтому графу удалось собрать очень много ценных вещей. К сожалению, большинствоиз них погибло во время огромного пожара в Москве в 1812 году.