Полная версия

Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века

Ханс Рихтер

Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века

Памяти моей сестры Веры

Эльмау, 1962/63

Перевод осуществлен при финансовой поддержке Гете-Института

Перевод с немецкого выполнен Татьяной Набатниковой по изданию:

Hans Richter. Dada – Kunst und Antikunst. Der Beitrag Dadas zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Köln: Verlag M. Dumont Schauberg, 1964

Научная редакция, редакция перевода, примечания и библиография Константина Дудакова-Кашуро

© Ханс Рихтер, наследники, 2014

© Книгоиздательство «Гилея», перевод, примечания, 2014

От научного редактора

Первая попытка историзации дадаизма как самостоятельного и цельного феномена искусства и культуры была сделана одним из участников цюрихского, а затем берлинского дада – Р. Хюльзенбеком еще в 1920 г. Его небольшая книжка “En Avant Dada. Eine Geschichte des Dadaismus” представляла собой самый ранний монографический очерк истории дадаизма, хотя и не вполне удачный с точки зрения именно исторического анализа. Другим примером можно считать большую статью участника парижского дада, поэта Ж. Рибмон-Дессеня “Histoire de Dada”, опубликованную в нескольких номерах журнала “La Nouvelle Revue Française” за 1931 г., которая была посвящена почти исключительно парижскому периоду. Наконец, первым полноценным монографическим исследованием истории дада стала небольшая книга Ж. Юнье “L’aventure Dada 1916–1922”, изданная с предисловием Т. Тцара в 1957 г. Юнье – поэт, критик, художник и кинорежиссер – был близок кругу сюрреалистов, и, несомненно, французский опыт дада, и шире, сюрреалистический контекст не мог не отразиться на взглядах автора. Кроме того, в исследовательском фокусе Юнье находилось, главным образом, изобразительное искусство. Таким образом, даже учитывая тексты Хюльзенбека, Рибмон-Дессеня и Юнье, а также каталоги ряда выставок, и, конечно, антологию текстов “The Dada Painters and Poets” (1951), вышедшую под редакцией американского художника Р. Мазеруэлла (в сборник включены и упоминаемые выше тексты Хюльзенбека и Рибмон-Дессеня в переводе на английский, см. библиографию в наст. изд.), можно сказать, что книга Рихтера, изданная в 1964 г., стала основой для всех последующих работ по истории движения. Истории, которая, во-первых, полностью отделена от сюрреализма (к началу 1960-х было написано уже несколько общих работ по истории сюрреализма, тогда как дадаизм рассматривался, прежде всего, как его предтеча, причем плохо изученный и мифологизированный). Во-вторых, хотя это и было сделано ранее Юнье, структурирована последовательно по нескольким периодам (цюрихский, нью-йоркский, берлинский, ганноверский, кёльнский, парижский, послевоенный, связанный с различными проявлениями т. наз. неодадаизма). В-третьих, которая излагается с максимально возможной объективностью, а значит без акцентирования собственной роли автора в этой истории и без излишнего углубления во французский материал. Наконец, впервые во всей культурно-исторической полноте открылось наследие швейцарского-немецкого дадаизма. Именно сочетание этих черт заложило фундамент всех будущих многочисленных историй дадаизма, а также обзоров: будь это выставочные экспозиции и каталоги к ним или антологии текстов. Вместе с тем, история Рихтера имеет и очевидное преимущество по сравнению с появившимися позднее более полными и детальными монографиями по истории движения. Оно заключается в том, что Рихтер (в отличие от Юнье) был не только современником дада, но и активным его участником, свидетелем и цюрихского, и берлинского периодов, контактировавшим также с дадаистами в Кёльне и в Париже. Опыт инсайдера, с одной стороны, и большие теоретические способности Рихтера, с другой, сделали «Дада – искусство и антиискусство» уникальным исследованием, открывшим дадаизм во всем его многообразии как широкому читателю, так и исследователям, и предопределившим пути его научного осмысления. Способствовали этому и многочисленные отрывки оригинальных текстов с богатым иллюстративным рядом, и переводы книги на другие языки (прежде всего, на английский и французский, 1965 г.), и многочисленные ее переиздания.

Русскоязычное издание отличается от других подробным комментарием, приложением с библиографией, уточненными подписями к репродукциям (исправлены как названия работ, так и датировки); там, где было возможно, воспроизводятся репродукции более высокого качества, чем в оригинале и переизданиях. Перевод книги на русский язык сверен также по английской версии, которая, очевидно, редактировалась самим Рихтером, так как в некоторых местах несколько отличается от немецкого оригинала.

К. В. Дудаков-Кашуро

Предисловие

Года два назад, когда я навещал в Париже моего старого товарища по дада Тристана Тцара, он сказал мне на прощанье, так сказать, в качестве последнего напутствия:

– Не забывай, что элемент полемики всегда играл в дада большую роль.

Несомненно, это так, и прежде всего в том, что касается литературной стороны дада. Но, к сожалению, до сих пор дада слишком часто и слишком избыточно понималось как полемически-литературный стиль, имеющий целью разрушение существующих форм. На самом же деле в тылу крикливого литературного движения происходило нечто другое, неполемическое: полное перелопачивание изобразительного искусства, которое было радикальнее, чем в литературе (хотя и находилось в постоянной взаимосвязи с ней).

Жизнь, которую мы вели, наши заблуждения и подвиги, наши провокации, какими бы полемическими и агрессивными они ни были, всё равно оставались постоянно связанными с неутомимым поиском. То, что мы искали, было антиискусство, новое мышление, новое восприятие, новое знание: новое искусство в новой свободе!

Чтобы описать этот поиск, эту свободу,

людей, которые делали дада,

их повседневные переживания,

их событие [Zusammensein],

их вдохновение,

их духовную независимость,

их художественные открытия,

их веселое презрение к банальности,

и отторжение, да что там – ненависть, которую порождало это презрение…,

я не смогу придерживаться норм академического труда из области истории искусства, а буду следовать скорее моим личным воспоминаниям и воспоминаниям моих еще здравствующих товарищей тех времен. Сведения и факты тех лет, высказывания и лозунги, антилозунги, теории и произведения искусства и антиискусства – всё это есть приметы живого дада, – этого бунта искусства против искусства.

Поскольку я и сам был вовлечен в этот бунт, то попытаюсь рассказать, что и как я переживал, как слышал и как помню.

Я надеюсь быть справедливым по отношению к тому времени, к истории искусства и к моим умершим и живым друзьям.

Введение

Сегодня, по прошествии более чем пятидесяти лет, образ дада всё еще полон противоречий. Это неудивительно. Дада приглашало к недоразумениям, создавало их и поддерживало всякого рода путаницу: из принципа, по настроению, из-за присущей ему оппозиционности.

Дада пожало ту путаницу, которую само же посеяло.

Но эта путаница была лишь ширмой. Наши провокации, демонстрации и оппозиции были лишь средством привести обывателя в состояние ярости, а через ярость – к пристыженному пробуждению. То, что, собственно, двигало нами, было не столько шумом, протестом и «анти» само по себе, сколько совершенно элементарным вопросом тех дней (как и сегодняшних): КУДА?

Дада было не направлением в искусстве в традиционном смысле, – то была гроза, разразившаяся над искусством того времени, как война над народами. Она разразилась без предупреждения в душной атмосфере сытости… и оставила после себя новый день, в котором энергии, скопившиеся в дада и излученные им, проявились в новых формах, новых материалах, новых идеях, новых направлениях, новых людях и были обращены к новому человеку.

Дада не имело единых формальных признаков, как другие стили. Но оно обладало новой художественной этикой, из которой затем – весьма неожиданно – возникли новые формы выражения. Эта новая этика находила в разных странах и в разных индивидуальностях совершенно разное выражение в зависимости от внутреннего ядра, темперамента, художественного происхождения, художественного уровня конкретного дадаиста. Она являлась то позитивным, то негативным образом, иногда как искусство, а потом снова как отрицание искусства; иногда глубоко морально, а иногда совершенно аморально.

Понятно, что историки искусства, в силу профессии воспитанные на формальных признаках определенных стилевых эпох, не знают, что делать с противоречивой сложностью дада. Они хотя и готовы были измерять длину, ширину и глубину дада, но лишь с трудом управлялись с его содержанием. Это можно сказать как о тогдашних современниках, так и о мальчиках, которые в то время еще только ходили в школу. Обученные искусствоведы описывают дада как «переходную стадию» искусства. Журналисты принимают шум, учиненный дада, за его содержание. Сами дадаисты рассказывают очень добросовестно каждый про свой вклад в дада с той скромностью, которая никогда не была присуща сути этого движения. Так из дада поначалу получалось изрядно расплывчатое зеркальное отражение его самого. За минувшее время разбилось и само это зеркало. Но если кто находил осколок, он мог вложить туда, исходя из своих собственных эстетических, национальных, исторических или личных убеждений и предпочтений, СОБСТВЕННУЮ картину дада. Так дада становилось мифом.

Но дада являлось никак не мифом, а вполне реальным делом, которое двигало нами всерьез и каждодневно. Чтобы сегодня понять, насколько серьезно и реально было дада, пришлось бы сперва воспроизвести те правила игры, которые обеспечили бы известную меру верности истории. Поэтому всюду, где сведения и факты о дада буйно поросли всяческими толкованиями, я хотел бы положить в основу моего изображения три различные категории доказательства фактов:

1. сведения и факты, зафиксированные публикациями, дневниками и т. п. из того времени;

2. сведения и факты, на которые хотя и отсутствуют документы времени, но которым есть самое меньшее два незаинтересованных свидетеля или свидетельства;

3. сведения и факты, которые могут быть подтверждены исключительно автором или другом.

Я далек от того, чтобы дискредитировать правдивость тех или иных свидетельств или персон. Некоторые факты и события сегодня при всем желании не поддаются установлению иначе, как через свидетельство самого автора. Никто из нас не думал, что дада – это «навек». Напротив, мы ценили мгновение и проживали современность, вместо того чтобы ее фиксировать. То, что, несмотря на это, сохранилось так много свидетельств, доказывает, что среди беззаботных стрекоз водились и озабоченные муравьи.

I. Дада в Цюрихе

1915–1920

Где возникло дада?

Чтобы восстановить полотно сегодняшней картины дада, сотканное из недоразумений и путаницы, надо поставить ряд вопросов. Ответы вряд ли удовлетворят всех моих старых дадаистских друзей, равно как и тех читателей, для которых дважды два всегда равно четырем. Иногда мое собственное понимание и жизненный опыт будут единственным мостиком там, где сведения и факты отсутствуют или сомнительны.

Где и как, собственно, возникло дада, сегодня установить почти так же трудно, как место, где родился Гомер. Так, во всяком случае, пишет Рауль Хаусман, главный шеф берлинского движения дада, в своем “Courrier Dada” в 1960 г. 1 Он, правда, полагает, что сам он, вообще-то, открыл дада еще в 1915 г.!? Клод Ривьер в “Arts” (19.3.1962) автором дада называет Пикабиа: «В 1913 г. мы находим у него (Пикабиа) в ходе поездки в Юрские горы первые признаки того, что позднее назовут движением дада»!? Альфред Барр-младший, директор музея Современного искусства в Нью-Йорке, с такой же долей правоты, как и неправоты, утверждает, что дада «началось в 1916 г. в Нью-Йорке и Цюрихе» 2. Скульптор Габо 3 обращает мое внимание на дадаистские работы в России, которые были созданы еще в 1915 г. Итальянские футуристы еще в 1909 г. публиковали манифесты, похожие на дадаистские как одно яйцо на другое: и полиграфическое исполнение а ля дада, и шум среди общественности по образу и подобию дада 4. Даже Андре Жида 5 порой называли «первым дадаистом». Марк Твен уверял (как это может только дадаист), что человек есть не что иное, как обычная кофемолка… А что с Бриссе, с Альфредом Жарри, Кристианом Моргенштерном, Аполлинером и всеми остальными, о которых рассказывает Андре Бретон в своей «Антологии черного юмора» 6? Где граница? Не был ли и вовсе пресловутый Шульце или Мюллер старинных преданий тем Геростратом, который сжег храм Артемиды в Эфесе, чтобы расшевелить своих сограждан и обратить на себя их внимание, тем дадаистом, который не имел никаких преимуществ перед берлинскими или парижскими дадаистами, так же, как и они перед ним?

Можно без особого труда найти и в отдаленных, и в ближних временах дада-тенденции и дада-манифестации, даже не упоминая при этом дада. Как-никак, твердо установлено, что в 1915–1916 гг. повсеместно в разных частях земли показывались на свет дня или ночи схожие проявления, которые по всем признакам подходили под марку «дада».

Однако лишь ОДНА из этих манифестаций стала движением в силу той магии личностей и идей, которая явно необходима для образования такового. Необычайно уплотненная, полная напряжения атмосфера в нейтральной Швейцарии посреди большой войны составила подходящий фон. Это движение, которое притягивало к себе и влекло за собой, возникло в Цюрихе в «Кабаре Вольтер» в начале 1916 г. Ни национальная, ни эстетическая, ни историческая интерпретация или манипуляция не могли ничего изменить в этом, какие бы определенные установки ни подсовывались тому или другому. Собственный корреспондент литературного приложения к «Лондон Таймс» от 23 октября 1953 г. был совершенно прав, когда вспоминал о том, что «тот факт, что дада начало свою жизнь в Цюрихе, а не в Нью-Йорке или Париже, характерен, поскольку движение многими своими свойствами обязано примечательной атмосфере, которая в то время царила в городе». Это был город в центре НЕ-войны, в котором могло создаться такое положение дел, заданное личностями совершенно разного сорта, которое и привело к «движению». Только в столь плотной атмосфере могли сойтись в деятельном единении столь принципиально разные люди. Прямо-таки казалось, будто разнородность, даже несоединимость характеров, происхождений, биографий дадаистов и создает напряжение, которое, в конце концов, и направило энергию случайно встретившихся людей в единое динамичное русло.

Действенность каждой отдельно взятой частицы этой энергии создает в целом реальную, немифологизированную историю дада. Тут лежит ключ для того «единства противоположностей», которое в дада – как художественном движении антиискусства, как в духовном феномене впервые становится реальностью истории искусства.

Как возникло дада?

К началу Первой мировой войны в Швейцарию приехал весьма истощенный, слегка рябой, высокий и очень худой писатель и театральный режиссер. То был Хуго Балль со – своей подругой Эмми Хеннингс, которая умела петь и читать со сцены стихи (см. илл. 1 и 2). Он принадлежал к народу мыслителей и поэтов, в то время занятому совсем другими вещами. Но сам Балль оставался и тем, и другим; он был философ, романист, артист кабаре, поэт, журналист и музыкант.

Я не любил гусар мертвоголовых(со знаком черепа и костей 7),И минометы с девичьими именами,И когда всё же настали великие дни,Я незаметно устранился.Нельзя понять дада, не поняв то духовное напряжение, в каком дада росло, не проследив первые шаги и пред-шаги, не пройдя по следам и духовным отпечаткам, оставленным этим примечательным скептиком (дневники этого неординарного человека были изданы после его смерти его женой Эмми Хеннингс в 1927 г. под названием «Бегство из времени» 8). Ведь Балль стал подсознательно – или из-за мук совести – катализатором, который все элементы вокруг себя объединил в человеческую связь, и они, в конце концов, и составили дада.

Много лет спустя, когда он уже лежал, погребенный, в Тичино, в Сан-Аббондио, маленьком местечке, где он жил со своей женой, я впервые узнал о его дальнейшей жизни. Он полностью отрекся от крайностей своей юности, стал очень религиозен, жил с бедными крестьянами, будучи еще беднее, чем они, и помогал им, чем мог. Спустя и 14 лет после его смерти люди в Тессине всё еще с восхищением и признательностью говорили о его порядочности и доброте.

В его неподкупном поиске СМЫСЛА, который можно было бы противопоставить бессмысленности времени, можно не сомневаться. Он был идеалист, чья жизненная вера не пострадала от его глубочайшего скептицизма в отношении окружающего мира.

1 февраля 1916 г. Балль открыл «Кабаре Вольтер». У него была договоренность с владельцем бара «Майерай», господином Эфраимом, встреченным им в Нидердорфе – не столь достославном квартале весьма достославного города Цюриха. Посредством организации литературного кабаре он обещал господину Эфраиму повысить продажу пива, сосисок и бутербродов. Эмми Хеннингс пела шансон. Балль аккомпанировал ей на пианино. Личность Балля тотчас привлекла группу художников и единомышленников, которые исполнили надежду владельца пивной.

Я еще не раз буду цитировать дневники Балля, поскольку не знаю лучших свидетельств эстетических, моральных и философских источников того бунта дада, который исходил из «Кабаре Вольтер». Вполне возможно, что кто-то из других дадаистов – Арп, Дюшан, Хюльзенбек, Янко, Швиттерс, Эрнст, Сернер или еще кто-то – проделал сходный путь внутреннего развития, вступал в те же схватки, был терзаем теми же сомнениями… но никто, кроме Балля, не дал документального доказательства этих внутренних столкновений. Никто даже отрывочно не пришел к сходным ясным формулировкам, как Балль, поэт и мыслитель.

Чтобы понять климат, в котором возникло дада, надо вспомнить о праве свободного проживания, которое тогда действовало в Цюрихе, невзирая на мировую войну. «Кабаре Вольтер» играло и шумело в Шпигельгассе, номер 12, а это значит, что в том же уголке, где кабаре устраивало свои ночные оргии с песнями, стихами и танцами, жил Ленин 10. – Радек, Ленин, Зиновьев могли перемещаться свободно. Я несколько раз видел Ленина в библиотеке, а однажды в Берне, на одном собрании слышал его выступление. Он хорошо говорил по-немецки. Мне кажется, швейцарские органы власти были настроены куда более недоверчиво по отношению к дадаистам – ведь те могли в любой момент учинить что-нибудь непредсказуемое, – чем по отношению к этим спокойным ученым русским… хотя последние планировали мировую революцию и, к удивлению властей, в конце концов ее и осуществили.

Заметка в прессе, 2 февраля 1916 г.:

«Кабаре Вольтер. Под этим названием сгруппировалось общество молодых художников и литераторов, цель которых – создать центр для развлечения художников. Принцип кабаре выбран потому, что во время ежедневных встреч происходят музыкальные и декламационные выступления деятелей искусства, пришедших сюда в качестве посетителей, приглашается сюда и более молодая художественная поросль Цюриха с тем, чтобы тоже проявляли себя со своими предложениями и произведениями без всякой оглядки на какое-то особое направление».

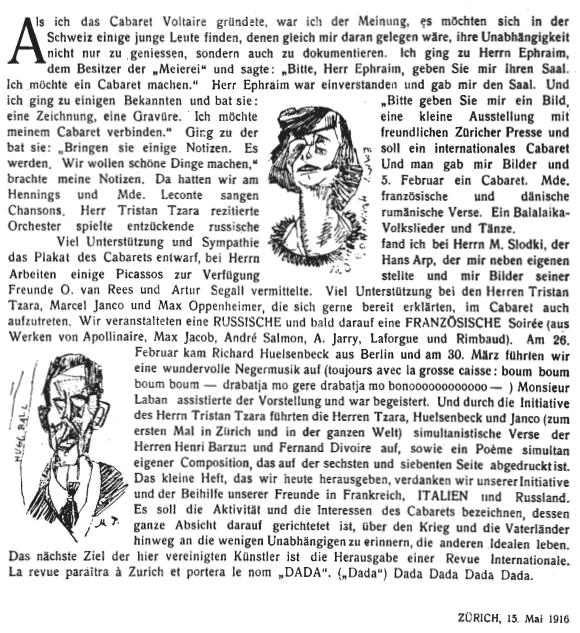

Хуго Балль. «Кабаре Вольтер». Первая публикация дадаизма

(Ball H. Cabaret Voltaire: Eine Sammlung künstlerischer und literarischer Beiträge. Zürich: Maierei, 1916 9)

И они себя проявляли.

5 февраля 1916 г. Балль записывает: «Заведение было переполнено; многие не могли найти свободное место. В 6 часов вечера, когда еще не смолк перестук молотков и прикреплялись футуристические плакаты, появилась депутация восточного вида из четверых человечков, с папками и картинками под мышкой, тактично кланяясь. Они представились: Марсель Янко, художник, – Тристан Тцара, – Жорж Янко и четвертый господин, имя которого я не запомнил. Арп по случайности тоже был там, и понимание возникло без лишних слов. Скоро восхитительные „Архангелы“ Янко висели среди прочих красивых вещей, и Тцара в тот же вечер читал стихи старого стиля, которые он очень мило нарыл у себя в карманах».

Марсель Слодки. В кабаре. 1916. Гравюра на дереве

Кабаре Балля за одну ночь стало цюрихской сенсацией:

КАБАРЕ

Эксгибиционист расставил перед занавесом ноги,а Пимпронелла дразнит его красной комбинацией.Коко-зеленый-бог громко хлопает среди публики.Сейчас войдут в охоту старшие козлы отпущения.Тцингтара! Это длинный духовой инструмент.Из него вырываются брызги слюны. На нем написано: «Змея».Тут все укладывают своих дам в футляры от скрипоки извиняются. Им становится боязно.У входа сидит жирная Камедина.Она вбивает себе в бедра золотинки, чтоб блестели.Дуговая лампа выкалывает ей глаза.И горящая крыша падает на ее внуков.С заостренного уха осла ловит мухклоун, у которого другая родина.Через трубочки, которые зеленовато гнутся,он имеет связь с баронами в городе.В высокие воздушные пути, где негармоничнопересекаются канаты, на них откидываются плашмя,малокалиберный верблюд желает платоническивзобраться; что сбивает с толку всё веселье.Эксгибиционист, который обслужил чем когда-либозанавес – терпеливо и с видом на комплименты,внезапно забывает ход делаи гонит прочь от себя разбухшую толпу девушек 11.(Хуго Балль)Французские современные поэты, читающие свои стихи, сменялись немецкими, русскими, швейцарскими исполнителями. Давались вечера, игралась современная и старинная музыка, всё вперемешку 12: Сандрар 13 и Ван Ходдис 14, Хардекопф 15 и Аристид Брюан 16, оркестр балалаек и Верфель 17, показывали Делоне 18 и читали Эриха Мюзама 19. Рубинштейн играл Сен-Санса. Читали Кандинского 20 и Ласкер-Шюлер 21, Макса Жакоба и Андре Сальмона 22.

Он безропотный гость в варьете маргиналов,Где топочут чертовки с замысловатой татуировкой.Их трезубец манит его сладко обрушиться в ад,ослепленным, обманутым, но всё ж очарованным.(Хуго Балль)Плакат к этому кабаре создал украинский художник Марсель Слодки 23. При случае он участвовал и в прочем – либо личным выступлением, либо художественными произведениями, по сути, не принадлежа к дада. Он был тихий, замкнутый человек, который вряд ли мог «быть услышанным» в шуме кабаре, а позднее и в дада.

Так «Кабаре Вольтер» поначалу стало литературной демонстрацией. Творческая активность группы состояла в том, чтобы создавать, зачитывать и публиковать стихи, рассказы и песни. Все эти стихи, песни и рассказы находили соответствующую им форму выражения.

«Кабаре Вольтер». Его участники и соучастники

То, что у Балля выражалось во вдумчивости, глубине и сдержанности, у румынского поэта Тристана Тцара (см. илл. 5) проявлялось в виде искрометности, невероятной духовной подвижности и напора. Он был невысок и неукротим – этакий Давид, который мог влепить любому Голиафу – камешком ли, комком грязи или дерьма, с шуткой или без, наглым ответом или отточенным гранитным осколком меткой речи – но всегда в самое больное место. Художник языка и жизни, который становился тем оживленнее, чем активнее разворачивались события вокруг него. Он был полной противоположностью Балля, и это несходство лишь подчеркивало и оттеняло свойства другого, так что оба анти-Диоскура стали в ту первую «идеалистическую» эпоху движения единым целым – комически-серьезным, но динамичным. Чего Тцара не знал, то он брал на себя смелость и обязанность придумать. С хитрой улыбкой, полный юмора, но и трюкачества тоже, он никому не давал заскучать. Всегда в движении, болтая по-немецки, по-французски, по-румынски, он был естественным антиподом спокойному, задумчивому Баллю… и был так же незаменим, как и тот. На самом деле каждый из этих состязателей ума и анти-ума был незаменим сам по себе. Чем было бы дада без стихов Тцара или без его неутолимого честолюбия, без его манифестов, не говоря уже о шуме, который он мастерски умел поднять? Он декламировал, пел и говорил по-французски, хотя не хуже мог и по-немецки, перебивал собственные выступления криками, всхлипами и свистом.

Звонки, барабанная дробь, коровий колокольчик, удары по столу или пустому ящику представляли собой неистовое требование нового языка в новой форме и – чисто физически – возбуждали публику, которая поначалу сидела за своими пивными кружками совершенно ошарашенная. Затем из этого состояния оцепенения ее взвинчивали до такого градуса, что она исступленно пускалась в соучастие. ЭТО и было искусством, это и было жизнью, именно этого и добивались.