Полная версия

Воображаемый враг: Иноверцы в средневековой иконографии

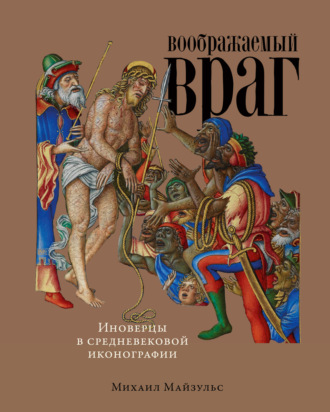

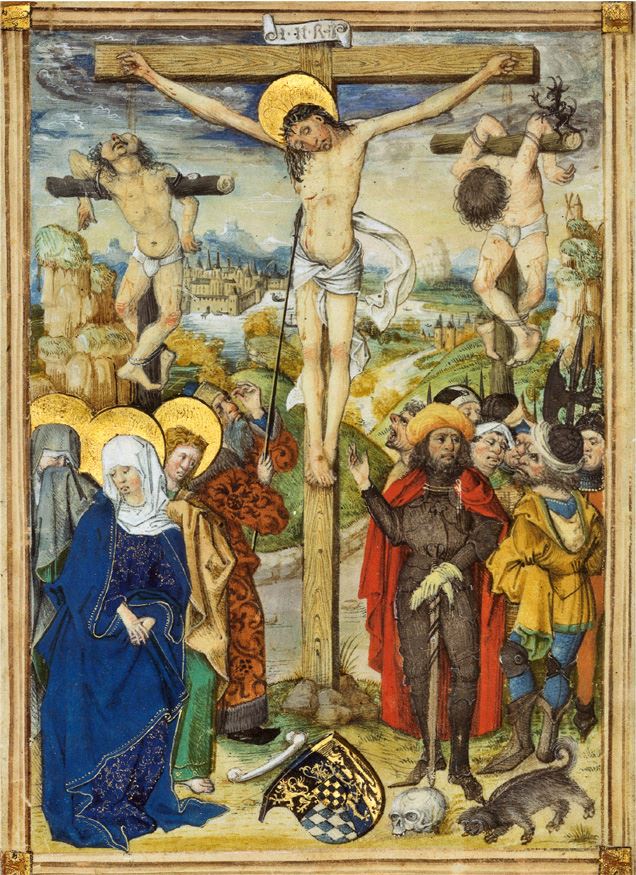

I.1.9. Стефатон протягивает умирающему Христу губку с уксусом, смешанным с желчью. Как и многие негативные персонажи, он изображен в профиль (чтобы подчеркнуть его нос с горбинкой), а на голове у него широкополая еврейская шапка.

Книга образов мадам Марии. Брабант или Геннегау. Ок. 1285 г.

Paris. Bibliothèque nationale de France. Ms. NAF 16251. Fol. 38

Однако не стоит думать, что Лонгин в сценах Распятия всегда предстает как (праведный) римлянин, а Стефатон – как (неправедный) иудей. Их иконография была изменчива и противоречива. Нетрудно найти образы, на которых и Лонгин, и Стефатон изображены как враги Христа и ничем не отличаются друг от друга: оба без головных уборов либо оба во фригийских колпаках или классических юденхутах[70].

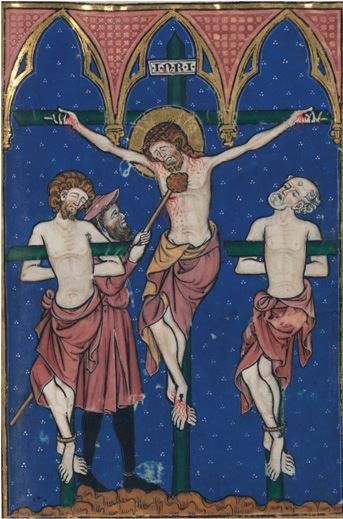

Столь же подвижна была идентичность и других воинов, которые истязали Христа[71]. Хотя в Евангелиях было сказано, что его подвергли бичеванию в претории у Пилата, на многочисленных изображениях этой сцены палачи предстают в остроконечных шапках и с другими еврейскими атрибутами (I.1.10). И это не была какая-то иконографическая ошибка. В позднее Средневековье многочисленные трактаты, посвященные Страстям Христовым, а также мистерии, которые представляли их взору верующих, часто отходили от буквы Евангелий, перелагая ответственность за те или иные муки с римлян на иудеев. В Новом Завете терновый венец на голову Спасителя возложили римляне. Однако в «Зерцале человеческого спасения», популярнейшем «справочнике» по типологическим связям между Ветхим и Новым Заветами, было сказано, что евреи, «не довольствовавшись продолжением бичевания, выдумали [Христу] новую муку и короновали его терниями […] Как сыновья Иакова без причины предали своего брата [Иосифа Прекрасного] на смерть, так и иудеи брата своего Христа без всякой его вины возненавидели. Сыновья Иакова продали своего брата за 20 денариев; иудеи Христа – за 30 денариев купили у Иуды. Сыновья Иакова разодрали тунику брата своего; иудеи изранили плоть Христа прутьями, бичами, шипами, гвоздями»[72].

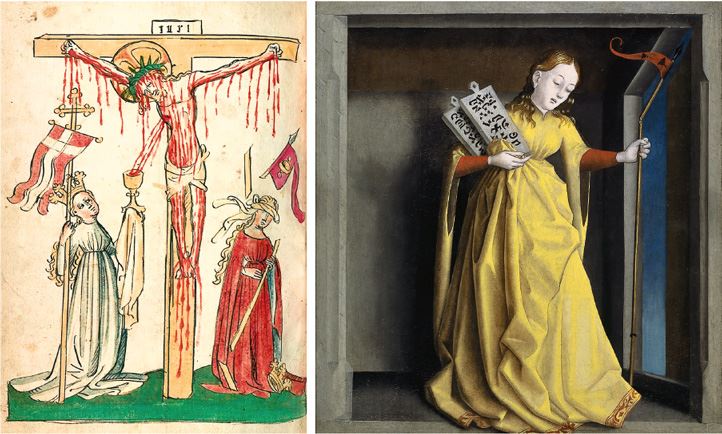

I.1.10. Слева: Коронование Христа терновым венцом.

Рудольф фон Эмс. Всемирная хроника. Регенсбург. Ок. 1400–1410 гг.

Los Angeles. The J. Paul Getty Museum. Ms. 33. Fol. 290

Справа: Бичевание Христа.

Вышивка. Германские земли. XIV в.

New York. The Metropolitan Museum of Art. № 64.27.21

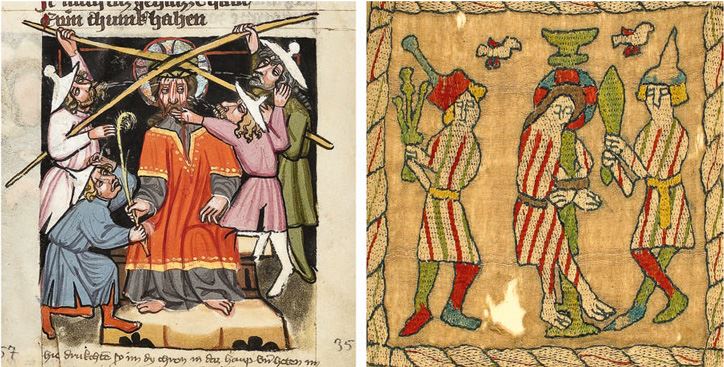

Вина иудеев за казнь Христа продвигалась страстны́ми мистериями, которые выставляли их как главных богоубийц, а римлян – как статистов или исполнителей их воли. Во Франкфуртской мистерии 1493 г. после бичевания Пилат просит иудеев сжалиться над Христом и отпустить его. Однако двое, Натан и Йоселин, наоборот, возлагают ему на голову терновый венец и требуют у Пилата, чтобы казнь Иисуса была максимально унизительной[73]. В разных средневековых текстах римский прокуратор представал как воплощение зла или как слабый правитель, стремившийся спасти узника, но не сумевший справиться с коварными иудеями. Более того, в иконографии самого римского прокуратора часто изображали в юденхуте, словно и он был евреем (I.1.11)[74].

I.1.11. Сцена бичевания Христа, написанная монахом-доминиканцем Мастером Франке (ок. 1428 г.). Пилат, сидя на роскошном престоле со львами, наблюдает за тем, как трое палачей хлещут тело узника плетками и розгами. На верхней панели трона изображен золотой щиток с красным юденхутом, а на голову Пилата водружен причудливый головной убор: красный тюрбан, на него надет желтый конус-колпак, а из-под него высовывается желто-золотой «язык», который частично закрывает лицо прокуратора.

Мастер Франке. Христос перед Пилатом (одна из панелей алтаря св. Томаса Бекета, архиепископа Кентерберийского). Ок. 1428 г.

Hamburg. Kunsthalle. Nr. HK-494

Столь же подвижна могла быть идентичность безымянного сотника, который признал Христа Сыном Божьим. На средневековых изображениях Распятия нередко с одной стороны от креста стоит Лонгин с копьем, а с другой – сотник: порой в воинских доспехах, порой в светском платье знатного господина. Его можно узнать по характерному жесту, который пришел в западное искусство из византийской иконописи: он правой рукой указывает на Христа, висящего на кресте. На некоторых образах от уст, ладони или кончика указательного пальца сотника разворачивается свиток, на котором запечатлены его слова, либо они поднимаются вверх по фону, поверх фигур и пейзажа.

В итальянском искусстве XIV–XV вв. нетрудно найти примеры, когда оба сотника предстают с нимбами[75]. Однако и в итальянской, и в северной иконографии нередко встречаются сцены, на которых праведный римский сотник изображается в экзотическом восточном обличье или с какими-то еврейскими атрибутами. Где-то на его голову накинут плат, похожий на талит – белое покрывало с синими или черными полосами, которое мужчины-иудеи надевали во время молитвы[76], а где-то он, подобно еврейским первосвященникам со старейшинами, одет в тюрбан (I.1.12).

На Распятии, которое Ганс Плейденвурф в 1465 г. написал для церкви св. Михаила в Хофе, праведный сотник изображен с длинными волосами и бородой, как часто представляли иудеев, а на его шапке, напоминающей юденхут, золотом вышита псевдоеврейская надпись[77]. Интересно, что на другом Распятии того же мастера справа от креста стоят два персонажа: сотник в доспехах, который характерным жестом указывает на Христа (при этом по низу его лат идет надпись псевдоеврейским шрифтом), а рядом – бородатый мужчина в широкополой шапке с большой псевдоеврейской надписью, очень похожий на сотника с алтаря из Хофа. Видимо, под ним подразумевался один из еврейских старейшин. Как римский сотник приобрел иудейские атрибуты? Судя по всему, дело в недопонимании (или намеренной корректировке) при копировании фламандских образцов. Скажем, на Снятии с креста, написанном около 1450 г. кем-то из круга Рогира ван дер Вейдена, по левую руку от Христа стоит сотник в кирасе и тюрбане. Рядом с ним – праведный Никодим, фарисей и член синедриона, тайный ученик Иисуса. Он одет в роскошное, шитое золотом платье, в его руке меч, а на голове широкополая темная шляпа. У некоторых немецких мастеров в сцене Распятия изображена та же пара – и вверх на распятого указывает не сотник, а Никодим. Однако у Плейденвурфа фигуры Никодима и сотника «совмещаются». В итоге появляется персонаж в доспехах и в головном уборе с псевдоеврейской надписью, который, судя по воинским атрибутам, жестам и положению в композиции, означал сотника, но выглядел скорее как иудей[78].

Когда Стефатона или Пилата представляли в юденхутах или с какими-то еще еврейскими знаками, это была попытка их обличить, отождествив с иудеями-богоубийцами, очередной выпад в адрес иудеев, к которым причисляли столь тяжких грешников. Однако праведный сотник, как писал Беда Достопочтенный (ок. 672/673–735 гг.), олицетворял веру Церкви в то, что Иисус был истинным Богом и истинным человеком[79]. И его вряд ли стали бы специально уподоблять врагам Христа. Похоже, что талит, юденхут и тюрбан в разные времена функционировали не только как указания на еврейство, но и как знаки древности. А они подходили не только иудеям, врагам Спасителя, но и праведному римскому сотнику.

I.1.12. На голове благочестивого сотника желтый тюрбан, и у него такой же крючковатый нос, как у стоящих вокруг иудейских старейшин и стражников, воплощающих неверие и богохульство.

Распятие (лист, вероятно вырезанный из Миссала). Майнц или Кёльн (?). 1481–1482 гг.

New York. The Metropolitan Museum of Art. № 1975.1.2479

юденхуты: праведные и неправедные

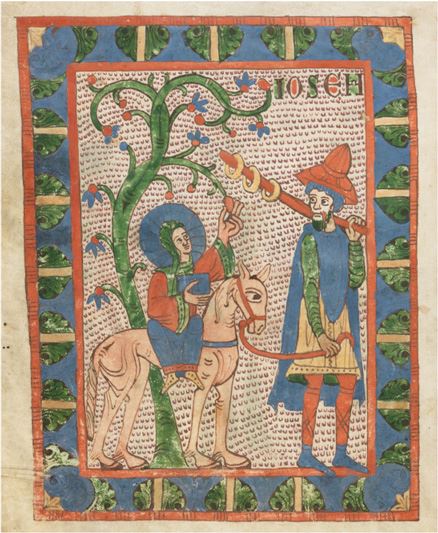

Сам по себе юденхут был знаком нейтральным. Он идентифицировал персонажей как евреев, но оценка, которую им выносили, зависела от сюжета. В одинаковых шапках можно увидеть ветхозаветных пророков, предсказавших грядущее воплощение Христа, его приемного отца Иосифа (I.1.13) и средневековых иудеев, которые, вновь «разыгрывая» Страсти, втыкают ножи в распятия, гостии или тела христианских детей[80].

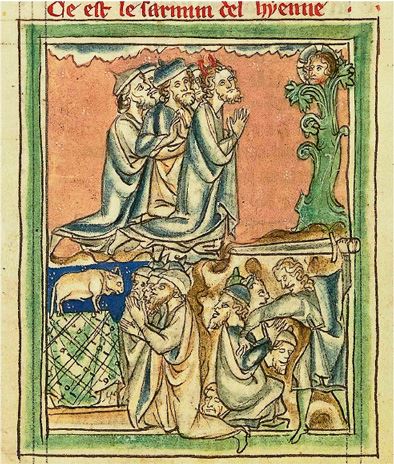

Около 1210 г. клирик по имени Гийом Ле Клер составил на англо-нормандском языке стихотворный бестиарий. Как и в других похожих сочинениях, у него описания животных и птиц были снабжены аллегорическими или моральными толкованиями. Восемнадцатая глава его поэмы посвящена гиене – животному нечистому, которое питается мертвечиной и, как считалось в Средневековье, может менять свой пол с мужского на женский.

I.1.13. Бегство Святого семейства в Египет. Иосиф, который спасает жену и приемного сына – Богочеловека, одет в огромный юденхут.

Миниатюра, видимо, из Псалтири. Мури (Швейцария). Первая половина XII в.

Sarnen. Benediktinerkollegium. Cod. membr. 83. Fol. 2v

По словам Ле Клера, гиена олицетворяет сынов Израиля. Изначально они твердо верили во всемогущего Господа, а потом, словно «оборотившись в женщин» (femeles deviendrent), предались радостям плоти, забыли о Боге и стали поклоняться идолам. Кроме того, гиена означает людей двуличных и переменчивых в своих взглядах. Их вера слаба, но они и не уклоняются в неверие. Они не мужчины и не женщины. Ведь сказано, что «человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1:8) и что «никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).

На иллюстрациях в одной из английских рукописей бестиария Ле Клера справа на развороте изображена гиена, пожирающая труп человека, а слева – иудеи, которые на нее так похожи (I.1.14). Сверху ветхозаветные пророки в юденхутах во главе с рогатым Моисеем стоят на коленях перед Неопалимой Купиной, в которой им явился ангел Господень или сам Господь (Исх. 3:2-4). Здесь он предстает в облике Христа с крещатым нимбом. А снизу израильтяне, отвернувшись от своего Бога, поклоняются золотому тельцу, стоящему на алтаре. И некоторых из них убивают мечом по приказу Моисея (Исх. 32:27-28)[81]. Праведная молитва обращена направо – к Богу (Христу), а неправедная – налево, к идолу. Однако и благочестивые израильтяне, и грешники, служащие «кумиру», одеты в одинаковые юденхуты.

В Средние века ветхозаветных праведников (праотцев, пророков, царей) время от времени изображали с нимбами. Этот знак божественной избранности чаще был зарезервирован за христианскими святыми, которых почитали как небесных заступников. Аврааму, Моисею или Иезекиилю с Иеремией так не молились и храмов не посвящали[82]. Тем не менее и дохристианских святых тоже можно увидеть с нимбами – такими же, как у христианских, либо какой-то другой формы. Скажем, в Италии и Испании XIV–XV вв. их нимбы нередко были не круглыми, а многоугольными[83]. В любом случае юденхут, знак еврейства, и нимб, знак святости, вовсе не исключали друг друга.

I.1.14. Гийом Ле Клер. Божественный бестиарий. Оксфорд (?). Ок. 1265–1270 гг.

Paris. Bibliotheque nationale de France. Ms. Français 14969. Fol. 29v

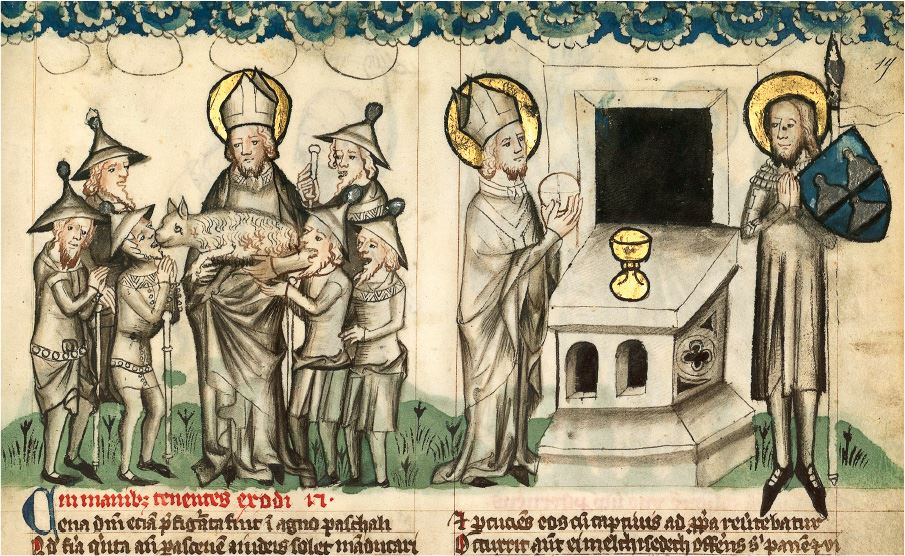

I.1.15. Зерцало человеческого спасения. Эльзас. Ок. 1370–1380 гг.

Paris. Bibliotheque nationale de France. Ms. Latin 511. Fol. 17

Это прекрасно видно в «Зерцале человеческого спасения», созданном в Эльзасе в 1370–1380-х гг. На одном из листов изображены две сцены, в которых христиане видели ветхозаветные префигурации евхаристии (I.1.15)[84]. Слева стоит группа иудеев в юденхутах. Разинув рты, они тянут руки к пасхальному агнцу, лежащему на руках у первосвященника. Он намного выше остальных (что подчеркивает его власть и авторитет), одет в митру как у католического епископа, а вокруг его головы сияет золотой нимб. Как сказано в тексте «Зерцала», Господь, выводя евреев из Египта, заповедал им в память об избавлении на Пасху есть агнца – так и Христос во время Тайной вечери, чтобы спасти людей из плена Сатаны, установил таинство евхаристии. Как евреи едят агнца с горькими травами, так и христиане должны причащаться плоти Христовой с горечью покаяния[85].

Справа от еврейской пасхальной трапезы изображена встреча Авраама и Мелхиседека – «царя Салимского… и священника Бога Всевышнего». Как сказано в Книге Бытия (14:17-20), тот вынес Аврааму хлеб и вино, благословил его и получил от него десятую часть имущества. В христианской традиции в этом событии тоже видели префигурацию евхаристии. Потому Мелхиседек – в епископской митре и с нимбом – держит в руке не обычный хлеб, а гостию, и перед ним на столе-алтаре стоит евхаристическая чаша. Подчеркивая еврейство Авраама, художник, работавший над этой рукописью, нарисовал на синем щите, который он держит, три серебряных юденхута. И это тоже не помешало изобразить вокруг его головы нимб – как у христианского святого[86].

Обе сцены – собрание иудеев вокруг пасхального агнца и встреча Авраама с Мелхиседеком – не противопоставляли иудаизм и христианство, а представляли Ветхий Завет как предвозвестие Нового. Тем не менее в средневековых изображениях еврейской пасхальной трапезы мог быть заложен и обличительный, зловещий посыл. Ведь жертвенный агнец в христианской традиции – это символ Христа, который сам принес себя в жертву во имя спасения человечества (Ин. 1:29). Потому сцену, в которой иудеи жарят и поедают агнца, порой толковали не (только) как ветхозаветную префигурацию евхаристии, но и как символ Страстей – мук, которым богоубийцы подвергли тело Богочеловека. Важно то, как именно на изображении выстроены отношения иудеев с агнцем и есть ли какие-то знаки того, что художник хотел показать насилие над Христом.

Историк Дебра Стриклэнд в обзоре средневековой антииудейской иконографии привела одну сцену из литургического манускрипта, известного как Кодекс Гизелы (Вестфалия, начало XIV в.). На странице с текстом и музыкой к пасхальному богослужению в инициале «P» изображены шестеро иудеев в юденхутах (трое из них вооружены длинными дубинами), которые обступают висящую тушу белого агнца. Они хватают его и разевают на него рты – поскольку стремятся откусить кусок его плоти (или на него кричат?). Приведенный на листе текст песнопения подсказывает, что они угрожают Агнцу-Христу: «Аллилуйя! Христос, наш пасхальный агнец, заклан» (1 Кор. 5:7)[87].

Как толковать такие образы – это почти всегда вопрос оттенков. В средневековой иконографии еврейская Пасха может представать как предвозвестие христианской и в то же время противопоставляться ей, впитывая и транслируя юдофобские стереотипы. В роттердамском Музее Бойманса – ван Бёнингена хранится алтарная панель с изображением Тайной вечери, созданная в начале XVI в. Йоргом Ратгебом или каким-то неизвестным художником из южногерманских земель. На ней, как и на множестве аналогичных образов, последняя трапеза Христа и апостолов предстает как первая евхаристия. Эта панель некогда была центральной частью триптиха. А его правая створка хранилась в берлинском Музее кайзера Фридриха. В 1945 г. она была уничтожена, но сохранилась ее фотография. Мы видим ротонду, украшенную фигурой пророка Моисея – она олицетворяла Ветхий Завет и еврейский закон. Внутри разворачивается еврейская пасхальная трапеза, которая скорее напоминает раблезианское пиршество, торжество обжорства и пьянства.

На стене выписана загадочная формула, смысл которой пока никто из исследователей не сумел разгадать (вероятно, она ничего не значит и просто указывает, что действие происходит в до- или нехристианском пространстве). Историк Митчелл Мёрбэк обратил внимание на то, насколько карикатурно уродливыми выведены все собравшиеся за столом. На земле везде валяются луковые и чесночные головки. Жирные и тощие едоки хищно пожирают агнца, который тоже завален чесноком. Изображая греховную приземленность и плотские пороки древних израильтян, итальянские и североевропейские художники часто совмещали экзотические ориентальные мотивы с современными сценами из грубого крестьянского быта.

Однако здесь дело не только в этом. Вездесущий чеснок явно означал «горькие травы» (марор) – одно из блюд, которое евреи, вспоминая об исходе их предков из Египта, ели и до сих пор едят во время пасхальной трапезы (седера)[88]. Кроме того, важно, что во время странствия по Синайской пустыне древние израильтяне, как рассказывалось в Книге Чисел (11:5), возроптали на Моисея за то, что в Египте они вдоволь ели «огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок», а теперь им приходится питаться одной манной. Средневековые христианские богословы толковали пристрастие евреев к луку и чесноку (дурно пахнущей и тяжелой пище, которая, как считалось, вызывает кожные болезни) как очередной знак их духовного помрачения, напоминание о том, что они дорожат горечью слез и сами тянутся к вони греха.

Потому у немецких художников XV–XVI вв. чеснок порой появлялся в сценах Страстей. Например, на одном из рисунков Йорга Брея две проросшие головки чеснока лежат на земле перед Иисусом, которого коронуют терновым венцом. Справа от них кем-то из мучителей брошен пояс с большим кошелем. Соседство пахучего чеснока и денег, видимо, следует воспринимать как очередной выпад в адрес иудеев, их алчности и духовного разложения. Потому на алтарной панели из Музея Бойманса – ван Бёнингена еврейская пасхальная трапеза, по трактовке Мёрбака, предстает как ветхозаветное предвозвестие евхаристии и в то же время явно противопоставляется ей – как плотская трапеза духовной[89].

В юденхуте или чаще под знаменем с юденхутом регулярно изображали Синагогу – персонификацию ветхозаветного закона в облике женской фигуры (I.1.16). История этого образа отражает постепенное ужесточение церковного дискурса об иудаизме. Олицетворения Церкви и Синагоги, Нового Завета и Завета Ветхого, истинной веры и заблудшей веры отцов появились с двух сторон от креста, на котором распяли Иисуса, уже в IX–X вв. Не признав Христа Мессией, которого обещали пророки, Синагога обычно отходит от Христа, но в целом похожа на Церковь и никак не демонизирована. Однако со временем отношение к этой фигуре изменилось. Ее лишили знаков достоинства: стяг в ее руках сломался, а корона упала. С начала XI в. Синагогу стали изображать «незрячей»: с повязкой на глазах или с вуалью, спускающейся на лицо, а позже со змеей, обвивающейся вокруг головы, или с демоном, который кладет ей лапы поверх глаз или стреляет в глаз из лука. Она блуждает в духовной тьме и не желает идти к свету[90].

Однако такие же флаги с юденхутом на средневековых изображениях можно было увидеть и у праведных ветхозаветных героев: праотца Авраама, вышедшего встречать царя-священника Мелхиседека, или Иуды Маккавея, сражающегося с греками-язычниками, которые осквернили Иерусалимский храм[91]. На многочисленных сценах битв древних израильтян с их противниками (аммонитянами, филистимлянами и др.) обе стороны чаще всего представали в облике средневековых рыцарей: в кольчугах или доспехах, в открытых конических или в тяжелых закрытых шлемах – в зависимости от того, когда создано конкретное изображение. На иллюстрациях к хроникам Крестовых походов христианские мастера применяли много приемов, призванных противопоставить праведную и неправедную армии: воинов Христовых и проклятых сарацин – клевретов дьявола.

I.1.16. Слева: По правую руку Христа коронованная Невеста-Церковь собирает его кровь в чашу, напоминающую о евхаристии. По левую руку понуро стоит отвергшая его и отвергнутая им Синагога с упавшей короной и завязанными глазами. В руках Церкви – крест, у Синагоги – сломанное древко с флагом, на котором нарисован юденхут.

Историческая Библия. Эльзас. Вторая четверть XV в.

München. Bayerische Staatsbibliothek. Ms. Cgm 1101. Fol. 241v

Справа: Это изображение Синагоги объединяет большинство маркеров «иудейскости», которые применялись в позднесредневековой иконографии: закрытые глаза и повязку, символизирующие ее духовную слепоту; скрижали с псевдоеврейскими письменами, олицетворявшие еврейский закон; одеяние желтого цвета, который ассоциировался с иудаизмом и иноверием. В руке Синагоги маленький красный флаг с двумя черными юденхутами.

Конрад Витц. Синагога. Ок. 1435 г.

Basel. Kunstmuseum

Для этого крестоносцев представляли со светлой, а магометан – с темной кожей. На щиты христиан помещали благородные и благочестивые символы, а мусульманам доставались «твари» с плохой репутацией: змеи, драконы, вепри и т. д.[92] Большинство из них встречалось в реальных гербах европейской знати. Однако в поляризованном мире иконографических условностей они служили маркерами злодейства и иноверия. Ярким и хорошо различимым расцветкам рыцарских гербов противопоставлялись глухие гаммы, какие редко использовали в европейской геральдике. Христианские изображения мусульман – арабов, а позже турок – сочетали документальную точность (реальные черты их облика, детали костюма или военной экипировки, символика, которую они действительно применяли) с вымыслом.

I.1.17. Рудольф фон Эмс. Всемирная хроника. Бавария. Первая половина XIV в.

Stuttgart. Landesbibliothek. Cod. HB XIII 6. Fol. 122

На иллюстрациях к ветхозаветным книгам, где описывались бесконечные сражения между избранным народом израильским и его противниками-язычниками, тоже требовалось зримо противопоставить праведную и неправедную стороны. Но тут средневековые западные мастера, которые не знали и не могли знать, как выглядели, во что были одеты и чем сражались эти древние народы, могли опереться только на собственную фантазию, представления о восточной экзотике и различные знаки, которые давно применяли в иконографии, чтобы отличить «своих» и «чужих».

I.1.18. Израильтяне, которых Моисей переводит через Красное море, одеты в воронкообразные юденхуты с шаром наверху, а преследующие их египтяне – в колпаки других конструкций (в том числе с закрученной вперед или назад верхней частью). Правда, всадник, который рулит повозкой, почему-то экипирован таким же юденхутом, как у израильтян.

Николай де Лира. Буквальный комментарий на Книгу Бытия и Исход. Фрайбург. 1396 г.

Basel. Universitätsbibliothek. Ms. A II 1. Fol. 127

На миниатюре из «Всемирной хроники» Рудольфа фон Эмса, созданной в Баварии в первой половине XIV в., древние израильтяне победоносно сражаются с мадианитянами (Чис. 31) (I.1.17). Еврейские всадники одеты в закрытые «большие шлемы», но у двух первых воинов, чтобы зритель узнал в них израильтян, поверх (!) шлемов водружены юденхуты. А на щитах у них, как у праведного христианского войска, вовсе начертаны кресты! Напротив, их враги-язычники сражаются с открытыми лицами, в фантастических шлемах-колпаках, слега загнутых вперед. А на щите у воина, который расположен ближе всего к зрителю, изображена морда дракона с высунутым языком – знак явно демонического толка. Если не знать, что написано в тексте хроники и убрать с миниатюры юденхуты, эту битву легко можно было бы принять за сражение между крестоносцами и сарацинами. Историк Даниэль Санси верно подметила, что в средневековой иконографии иноверцы, иноземцы и другие инаковые персонажи часто предстают в островерхих головных уборах самых разных конструкций. Потому в сценах противостояния между израильтянами, которых можно было узнать по высоким юденхутам, и их врагами-язычниками последних нередко одевали в еще более высокие колпаки (I.1.18)[93].

антихрист и 30 сребреников

Отношение христиан к иудеям во многом было опосредовано эсхатологическими ожиданиями и апокалиптическими страхами перед бедствиями последних времен. В них иудеям отводилась важная и при том зловещая роль. Конечно, существовало представление о том, что перед концом света евреи массово обратятся в христианство. Это было предречено апостолом Павлом в Послании к Римлянам (11:25-26): «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова». Тем не менее к позднему Средневековью в христианской картине последних времен евреи чаще всего играли другую роль – клевретов Антихриста.