Полная версия

Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии

9

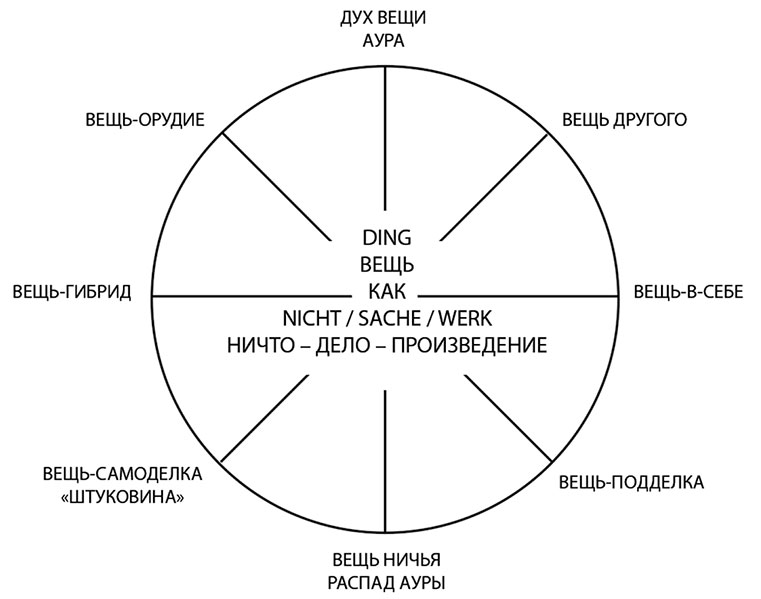

Попробуем суммировать наши наблюдения. Итак, вещь20 предстаёт в таких главных аспектах:

(а). Обозначает нечто неопределённое: или всё, или ничего; т. е. вполне конкретную и любую вещь, но и ту вещь, которая может вызывать ужас. Вещь как ничто, она скрывает себя под маской, за которой нет лица21. Или напротив, переходя в крупный план фотообраза, она олицетворяется, т. е. наделяется смыслом, которым ранее не обладала. Вещь – то, что есть, что существует – противостоит ужасу. Ничто – той первоначальной пустоте, которая скрывается в глубинах самой вещи. Вещь рождается из ничто, ex nihilo. Всё то, что наделяет вещь сакральной силой, внушающей ужас и трепет22. Эффект обычно усиливается, когда живое, в силу его тайной античеловеческой силы, угрожает нашему существованию, когда говорят: «Это нечто!» Или в английском неизвестное живое существо, чьи качества невозможно определить, называют: The Thing – Нечто (современный фантастический триллер под тем же названием).

В марксистском анализе Г. Лукача вещь понимается как товар, и все виды товарного обмена представляют её в опасном противопоставлении экзистенциально-нравственному существованию личности: отчуждение (entfremdung), овеществление (verdinglichung), вещность, вещизм, овеществлённое сознание как ложное, искажённое и т. п.23

(b). Вероятно, основное в определении вещи – это необходимость её существования, то, что предполагает её нужность, «близость», «подручность», и это близость не расположения, а делания. Вещь – то, что делается руками, в этом смысле она «подручна», всегда «под рукой», близка и достижима, она – часть мира, самая ближайшая к нам, а он вещно полон. Вот аксиома: всякая вещь имеет время и место. Но есть вещи, которые уже не вещи, они не близки нам, а близость и есть основное определение вещи, которое, например, даёт Хайдеггер. Причём это касается не всех вещей: к тем, которые нас ужасают, нас превосходят, которыми мы восхищаемся, – это не относится.

(с). Но есть и ряд других значений «вещи», где она уже предстаёт в качестве чистого медиатора, и своё значение получает не от того, что она просто есть, существует, а от отношения, которое связывает двух субъектов благодаря «третьему» (пре имущественно юридическому). Вещь как cause (дело, причина) и res (как вещь в юридическом смысле). «Латинский язык называл вещь словом res, которое указывает на определённую реальность, а именно объект юридических процедур или сам судебный процесс, поэтому в античности обвиняемый назывался res в силу того, что он вызывался магистратами в суд. Как если бы единственно возможная человеческая реальность возникала только из решений суда»24. Здесь вещь в традиционном толковании перестаёт существовать. Истинная вещь взывает к размышлениям и метафизике, она не транзитивна, скорее предмет созерцания и покоя, но также игры.

10

Дистанцирование есть необходимое условие перехода к созерцательной практике. Наличие вещи как некоего единства и есть форма созерцания, когда за созерцаемым признаётся автономное существование. Существование вещи без дистанции возможно только при ее преобразовании, которое приносит с собой использование. Собственно, то, что мы называем вещью, мы определяем как нечто идентичное переживанию, или созерцанию. Вещь – не фрагмент, не часть, не элемент, но всегда целое (гештальт), она существует, есть и причём вне всякой обусловленности чьей-то волей или Законом.

Трудности начинаются с того момента, как мы начинаем понимать (на основании прочтения множества первоисточников, старых и современных), что ВЕЩЬ не поддаётся достаточно точному переводу на «выбранный» язык понимания. Всякий раз остаётся что-то, что не вписывается в то, что уже кажется завершённым определением. Эта неопределимость вещи, которая оказывается, с другой стороны, как раз много варьируемой определимостью, множественностью (элементов значения). Можно согласиться с Лаканом, указывающим на топологическую неопределённость вещи. Вот что он замечает: «Достаточно лишь прописать это на доске, поместив в центре das Ding и расположив вокруг организованный как совокупность означающих связей мир бессознательного, как сразу станет видно, насколько трудно представить эту картину топологически. Ибо в центре das Ding находится в том смысле, что оно из картины исключено. Другими словами, das Ding, это не поддающееся забвению доисторическое Другое, на обязательном первенстве которого Фрейд так настаивает, следует, на самом деле, представлять себе как лежащее вовне, в форме чего-то такого, что, будучи мне чуждым, entfremdet, находится, тем не менее, в самой сердцевине моего Я – в форме того единственного, что на уровне бессознательного представляет представление»25. Определить – это значит найти приемлемую форму кружения мысли вокруг искомого и центрального Х. Идея круга – движение линии, образующей круг, та общая граница, которая всё на себя беря, в то же самое время не препятствует кружению. А ведь почти каждое отношение, намеченное на карте, и есть факт кружения мысли. Сравнительное «как» играет здесь роль индекса кругового движения. Действительно, если в центре находится то, что всем известно, доступно, понятно и тем не менее неопределимо, то всякая попытка его определить создаёт этот эффект кружения. А что это значит – кружение мысли? Для Гегеля, например, аргументация строится через преодоление высказанного, а это и есть возврат мысли к себе и повторение попытки. Приблизительно так же через повторение и варьирование аргумента строится мысль Хайдеггера.

План-карта: Определённость вещи

Вот почему я решил расположить в центре диаграммы вещь так, как если бы она определялась, но оставалась неопределённой. Мы установили двойной дискурс вещи и закрепили его определение: посредством расширительно толкуемой созерцательной практики. Но есть ещё и практика использования. В этом противоречивом горизонте существует вещь и вся её метафизика (и наконец, наша способность её определить). Выделенная на рисунке плана-карты вещь может читаться одновременно в многообразии актов созерцания и использования. Главная оппозиция: вещь, которая возникает и «живёт» в ауре прикосновений, взглядов, касаний, дыхания, колебаний, – всего растворяющего вещь движения, похожего на поток; а с другой стороны, вещь, которая уничтожается в опыте снятия всех её культовых и наследуемых качеств; так она становится ничейной, существующей вне собственной ауры. Теперь она лишена времени созерцания и существует только одно мгновение, и это время исчезновения самой вещи. Bещь-с-аурой и вещь-без-ауры – два крайних предела, в которых возможен поиск определения вещи, т. е. ответа на вопрос: что такое Вещь26.

11

Каждая вещь обладает аурой, или тем облаком/облачением явленности своих главных свойств. Мало этого, мы обнаруживаем, что аура определяется близостью самого дальнего, т. е. исключительно близостью. Каждая вещь существует в нашем восприятии на основе её близости к нам. Раз так, то надо сделать ещё шаг, и он приведёт нас к осмыслению роли руки в формировании нашей близости к миру. Рука, которая занята вещью, – производит, трогает, хватает, крушит, поглаживает, разрывает, – и есть некое условие существования вещи под табу и его нарушениями, но есть ещё вещь «сделанная», вещь, которая всегда «под рукой», рукотворная, или что-то ручное. Но есть ещё вещи, которые нам не принадлежат, которые мы называем вещью Другого. Здесь вещные характеристики получают существа, наделённые душой и волей (или им их приписывают). Ведь и маска, и марионетка, и кукла (сюда можно отнести также идолов, «божков», «духов», фетиши и тотемы) в разнообразии их театральной репрезентации рассказывают нам об овеществлении человеческого и животного. Здесь вещь негативна, она отрицает существование живого, входя в него и образуя его овеществлённую «окаменевшую» часть. Сила маски велика, она в состоянии овеществить всё то, что наделено душой, и представить в виде ограниченного набора повторяемых качеств.

В сущности, наши тематизации Вещи/Ding можно приравнять к тому, что Гуссерль называл горизонтом вещного, – в них вещь и находит возможность для своего проявления. Вещь получает имя в силу своей принадлежности к чему-то или кому-то, вещь имеет собственника, находится в его распоряжении или владении. Вещь, которая проявляет себя в горизонте собственности: больше нет просто вещи, а есть вещь чья-то… и моя. Вот тогда-то и начинают собираться вещи, тогда-то и образуется коллекция, не одна вещь, а многие, – вещь к вещи.

Поразительные сходства с алхимической психологией К. Юнга. В этом отношении ВЕЩЬ философов и ДЕЛО-ДЕЛАНИЕ (OPUS) алхимиков начинают совпадать. Действительно, с одной стороны, алхимик занят настоящим творением вещей: он экспериментирует с химическими соединениями и веществами, смешивает их, утончает, дистиллирует, возжигает, растворяет, короче, совершает operatio, т. е. оперирует с материей. А с другой, создаёт систему образов, даже некую образную ткань благодаря искусству amplification, за которым стоит игра воображения и поиск всё более адекватных соотношений между психическими контурами алхимических операций и самим веществом материи. «Итогом проекции является бессознательная идентификация между психе алхимика и тайной вещества, т. е. духом, заключённым в материи»27. И понимать процессы воображения надо как материальное бессознательное, или, по определению Юнга, как «тонкое тело»28. Воображение оперирует тонкими телами, занимающими переходную область между материально-телесным и духовным.

12

Обратим внимание на то, что на плане-карте отмечено как Вещь-гибрид, некая промежуточная социо-среда, которая растворяет в себе все оппозиции, да и само представление о ВЕЩИ29.

С первых книг Б. Латур погружается в исследование срединных, гибридных вещных образований, полагает как основную задачу – историческую критику прежней метафизики вещи. Тему Срединной империи вещей (гибридов, уродов, квазиобъектов, «третьих вещей» и т. д.) заслонила вся эта мифология Нового времени, когда распалась на Новое и Старое, Прошлое и Будущее, Варваров и Цивилизованных, Дикость и Просвещение. Идеология познания Нового времени пыталась использовать этот разрыв – этот нескончаемый список оппозиций – собственную «разорванность» для того, чтобы закрепить превосходство духа, ментального начала над вещным миром, и порвать по-картезиански радикально с Прошлым ради Будущего30.

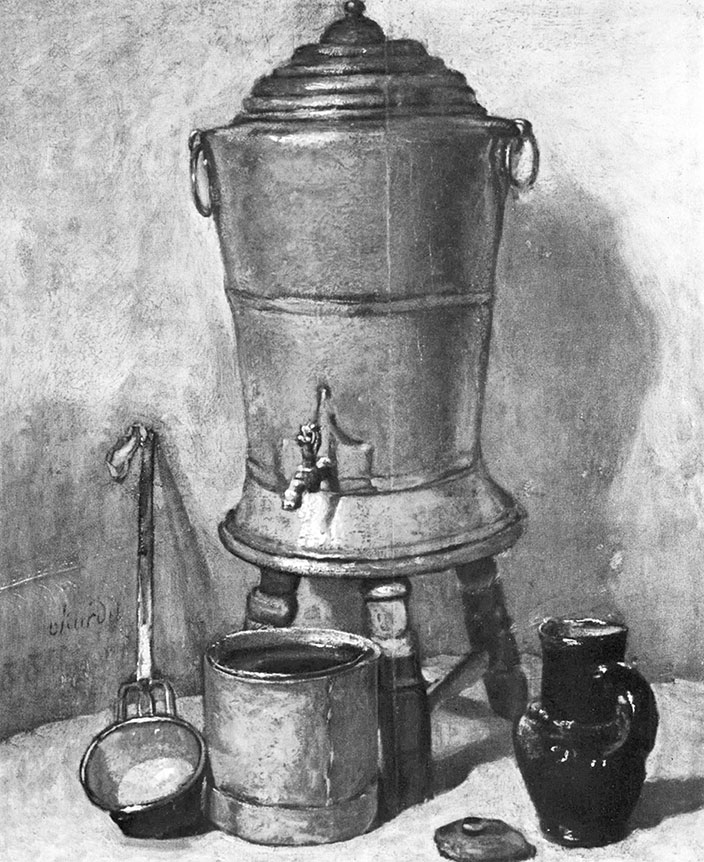

Жан Батист Шарден. Медный бак. Ок. 1733

Надо отказаться от веры в эту ложную, посткартезианскую мифологию Нового времени и вернуться к самим вещам. Придать абсолютное значение всему промежуточному, срединному, медиаторному, всему от века к веку разрастающемуся континууму новых вещей, образующих сетевую ткань современных западных обществ31. Но как это возможно, если давно известно, что расколдование мира идёт с такой силой и столь глобально, что вещное – вещь как таковая – не выдерживает натиска со стороны всё более усложняющегося сетевого порядка и гибнет? Вещь больше не нужна в качестве вещи, т. е. некоего индивидуального и автономного синтеза качеств. На неё больше нет времени ни в искусстве, ни в практике постиндустриального общества.

II

Обволакивание. Наброски к теории ауры

Итак, древнекитайская мысль, на все лады перебирая этот мотив, беспрестанно заставляет нас грезить о бесконечном могуществе ветра; его невидимое дыхание, пролетая над землёй, добирается до каждой былинки и заставляет её трепетать, его нематериальное присутствие без устали обволакивает всё и всё приводит в движение.

Фр. Жюльен13

Тема ауры давняя проблема, она была прекрасно преподана нам ещё Лессингом в его знаменитом сочинении «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766). В его комментарии к «Илиаде» Гомера мы читаем: «…когда в смятении битвы один из важнейших героев подвергается опасности, в которой никто не может оказать ему помощи, кроме божества, то у поэта покровительствующее божество облекает обыкновенного героя густым туманом или тьмою и таким образом выводит из битвы. Так Парис спасён был Венерой, Идей – Гефестом, Гектор – Аполлоном». Это облако – чисто условный символ исчезновения (спасения героя). Когда некоторые подражатели Гомера (а живопись полна этими образцами) пыталась изобразить вещественно-конкретный образ облака, то нарушали эту условность, за которой стояло только исчезновение. Другими словами, древняя аура скрывала в себе вещное, и чем это быстрее происходило, тем более значительна была сакрализация события, индивида или вещи. Внутри облака пустота, там нет ничего вещного, – лишь это ауратическое наполнение, искажающее физические и другие качества вещи32. И наконец, аура – это когда видимое, то, что перед нами, не движется, а сияет. Откуда сияние? Можно предположить, что одни качества накладываются на другие: первые, или те, что могут быть видимы (переживаемы непосредственно), на те, что возможны только в результате полного обзора видимого. Видимый предмет наделяется энергией двух скрыто действующих оптик, проксимальной и дистальной. Видимое открывается как ближайшая близость дальнего, или как удалённость самого наиближайшего – то, что В. Беньямин и называл аурой: «Странное сплетение места и времени: уникальное ощущение дали, как бы близок при этом рассматриваемый предмет ни был. Скользить взглядом во время летнего полуденного отдыха по линии горной гряды на горизонте или ветви, в тени которой расположился отдыхающий, пока мгновение или час сопричастны их явлению – значит вдыхать ауру гор, этой ветви»33. Аура как чисто оптический эффект? Не мы вступаем в ауру, которая окружает предметы, а сам мозг, водитель разума в своей внутренней структуре образует нечто вроде внутреннего пространства или сцены, где одно изображение накладывается на другое, и уже в таком виде он представляет нам как образ глубины, дали, так и самой ближайшей близости. Не чередуя их, а давая разом и вместе.

14

Всякий раз, когда перед нами вещь недоступная, к которой мы не можем приблизиться, мы относим её к культовой. Дистанция устраняется в акте созерцания, который приближает видимое в ореоле ближайшей близости. Дымка (sfumato), используемая на пейзажных образах живописи Возрождения, появляется именно как знак преодолённой дистанции. Аура окрашивает предмет, превращая его в вещь именно тогда, когда складывается согласие между фоном и отделившейся вещью, они переходят друг в друга свободно, на одном дыхании. Дистанция меняется между близким планом, до которого можно дотянуться, и дальним, до которого – нельзя. Аура окружает вещь, чья зависимость от среды велика настолько, что мы не можем воспринимать её отдельно. Чем вещь ближе к нам, тем дальше, и чем дальше, тем ближе, – игра дистанций. Так пульсирует субстанция живой вещи. Но как только аура распадается, обнажается вещь без фона, окружённая пустотой, она начинает умирать, – и её предают забвению, оставляют распаду. Фотография как раз так и действовала, обнажая пустоты, или исключая диалектику восприятия из процесса видения. Аура – это и радуга, и облако, и небесное свечение, и нимб, и ореол, – одним словом, она даёт нам переживание фантастичности («нереальности») происходящего. Оживляет вещи настолько, что они начинают с нами говорить…

Аура, конечно, существует вне времени, но только в том случае, когда её «плотность» и «лучезарность» насыщаются сакральностью повседневной временности; будущее время она впитывает в себя как губка, будто оно настоящее. Поразительное явление стояния паломников к святым мощам несколько лет назад («Пояс Богородицы»), недавнее паломничество московской очереди на выставку Серова… Вспоминаю себя ещё малышом (шесть-семь лет), стоящим с мамой в громадной очереди, протянувшейся к мавзолею В.И. Ленина от начала Александровского сада. Это вечное прощание, нескончаемые похороны того, кого нельзя похоронить. Пока самый последний из самых последних пролетариев не придёт увидеть мумию вождя, она так и останется в центре мира. Ленин-мумия – это и есть великая пролетарская Вещь. Вижу (как сейчас) светящееся маленькое тело вождя, особенно поразили его маленькие, прямо-таки детские ручки. Помню в полумраке этого удивительного склепа милиционера, который не давал задерживаться ни на мгновение, и видеть мумию вождя можно было, только проходя, в движении. Проход занимал, наверное, секунд пять. Что-то похожее на паломничество к Ленину и Богородице была очередь к величайшему шедевру всех врёмен – к «Моне Лизе» Леонардо да Винчи (Москва, 2005). Всё так же как и прежде очередь из десятка тысяч москвичей и приезжих, но в этот раз, учитывая невероятный ажиотаж вокруг события, было решено хорошо к нему подготовиться. Вот сообщение об этой подготовке: «Специально для зрителей картины Леонардо будет сделан отдельный проход в музейную комнату, где за пуленепробиваемым стеклом и лазерными лучами охраны повесят знаменитый портрет. К тому же устроители учли японский опыт: перед картиной будет сооружено подобие амфитеатра, и движение пойдёт сразу на трёх уровнях. Скорость осмотра устанавливается в зависимости от цены билета: самая медленная – нижний ярус, самая быстрая – верхний. Непосредственно перед картиной поставят несколько стульев (сидячих мест), откуда по специальным приглашениям произведение Леонардо да Винчи можно созерцать довольно долго»34. Скорость осмотра для проходящих мимо остается небольшой, что-то около 35 секунд, причем со всеми теми же «внимательными» милиционерами и охранниками. Чем можно объяснить эти массовые паломничества, если оставить в стороне моду, снобизм, реальный интерес к искусству, который мало зависит от того, видел ли ты живьём «Мону Лизу» или нет. В одном случае религиозный культ, подпитываемый традициями православной церкви, в другом – светская религиозность, и она оказывается столь же «массовой» и также лишённой времени для созерцания.

15. Прозрачность и призрачность

В акте зрения П. Флоренский различает две чувственные функции (отчасти противостоящие, и тем не менее неотделимые друг от друга): осязательную

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.