Полная версия

Исследование систем управления. Научно-популярное издание

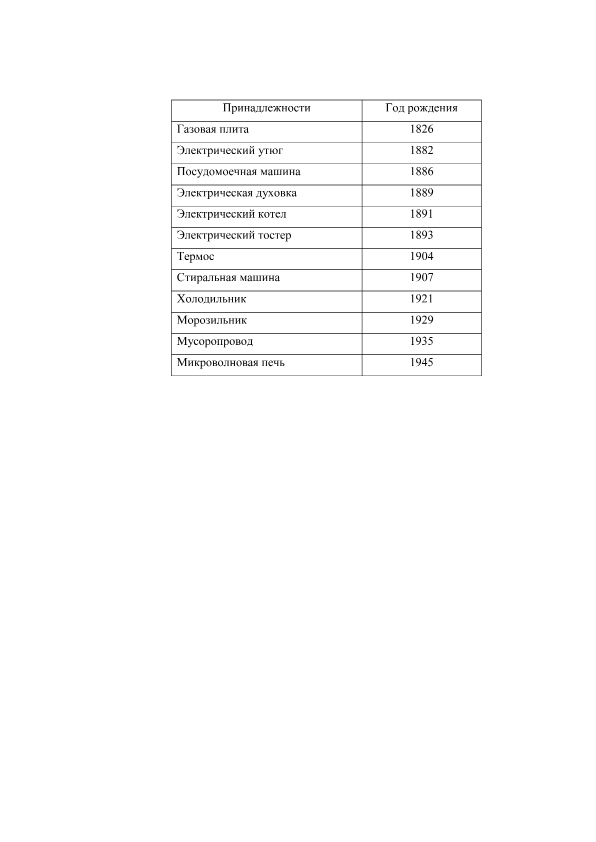

Таблица 1.2

Принадлежности кухни и современного быта[2]

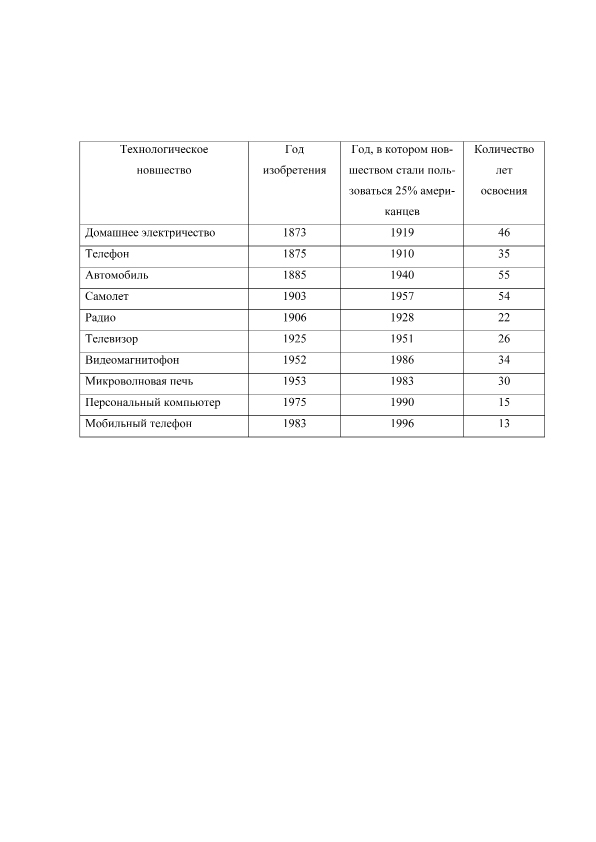

Но скорость распространения изобретений, то есть доведения их до практического использования людьми была различной. И это вполне понятно. Одно дело открыть принципиальную возможность осуществления чего – либо, и совершенно другое – разработать изделие, которым можно пользоваться. Например, открытие теплового воздействия на предметы с помощью микроволн было сделано в 1945 году. И вскоре была построена первая микроволновая печь, которая весила, однако, 400 кг! Её предполагали использовать в ресторанах, на кораблях и самолётах, где требовалось быстро разогревать пищу. А микроволновка, которую можно было использовать в домашних условиях, появилась лишь в 1953 году. И только через 30 лет ею стало пользоваться 25 % американцев. В таблице 1.3 приведены некоторые сроки «освоения» технологических новшеств.

Ещё более впечатляющим является пример использования термоядерной реакции синтеза (термояд). Более мощный источник энергии, чем атомная, был вначале использован в военных целях. И термоядерные (водородные) бомбы были испытаны в США и СССР в начале 50‑х годов. А вот управлять термоядом так ещё и не научились. Во всяком случае, термоядерный реактор, который сможет использоваться для получения электроэнергии, начал строиться только в 2013 году, а первые эксперименты запланированы на 2025 год (международный проект ITER).

Таблица 1.3

Сроки «освоения» технологических новшеств[3]

Для стимулирования научной деятельности ученых образовано множество фондов и премий по самым разным направлениям научных исследований. Но самой престижным признанием научных достижений выдающихся ученых, бесспорно, является Нобелевская премия.

Альфред Нобель, в честь которого названа престижная премия, родился 21 октября 1883 года в Стокгольме. Его отец, Иммануэль Нобель, предприниматель, приехал в Россию в 1837 г. и открыл в Петербурге механические мастерские. Через пять лет он перевёз в Петербург семью. Альфред Нобель не получил систематического образования, но оказался чрезвычайно способным. Вначале он учился дома, а в 1849–1851 гг. с познавательными целями путешествовал по Европе и Америке. Затем два года изучал химию в Париже в лаборатории известного учёного Т. Пелуза. А. Нобель свободно владел русским, английским, французским, немецким и итальянским языками. Интересы его были чрезвычайно разнообразны. Он занимался электрохимией и оптикой, биологией и медициной, исследовал нитроцеллюлозу и искусственный шёлк, работал над получением лёгких сплавов. Всего же ему принадлежит более 350 патентов на самые различные изобретения. Ещё в России А. Нобель занялся исследованием свойств нитроглицерина. Вернувшись в Стокгольм вслед за отцом в 1863 году, он продолжил свои опыты. В сентябре 1864 года случилась трагедия. При взрыве во время опытов погибли несколько человек, в том числе младший брат Альфреда Эмиль Оскар, которому было всего 20 лет. Результатом исследований Нобелем нитроглицерина стало изобретение им динамита, патент на который был получен 7 мая 1867 г. Теперь взрывные работы по прокладке туннелей и каналов, железных и автомобильных дорог стали значительно безопаснее, чем при использовании нитроглицерина. К сожалению, динамит стал использоваться не только в мирных целях. Но зато его производство принесло А. Нобелю огромное богатство.

Великий изобретатель никогда не был женат и не имел детей. Он умер 10 декабря 1896 года. Именно в этот день, день смерти А. Нобеля, торжественно вручаются Нобелевские премии. За год до своей смерти А. Нобель написал завещание, в котором завещал своим племянникам и многим другим лицам значительные суммы денег. Но основным своим капиталом он распорядился весьма неожиданно для многих. В завещании, в частности, говорилось: «Со всем оставленным мной реализуемым имуществом необходимо поступить следующим образом. Мои душеприказчики должны перевести капитал в ценные бумаги, создав фонд, доходы от которого будут выплачиваться в виде премии тем, кто за предшествующий год внес наибольший вклад в прогресс человечества. Указанные доходы следует разделить на пять равных частей, которые должны распределятся следующим образом: первая часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики, вторая – тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, третья – тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины, четвертая – создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности, пятая – тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив…Мое непременное требование заключается в том, чтобы при присуждении премии никакого значения не имела национальность претендентов и ее получали самые достойные независимо от того, скандинавы они или нет».

Первые Нобелевские премии были присуждены в 1901 году. Лауреатами стали: Вильгельм Рентген (физика), Якоб Вант – Гофф (химия), Эмиль фон Беринг (физиология и медицина), Рене Сюлли – Прэдом (литература) и Анри Дюнан (премия мира). С 1969 по инициативе Шведского центрального банка присуждаются также премии по экономике (официальное название – «премии по экономике памяти Альфреда Нобеля»). Первые премии получили Рагнар Фриш и Ян Тинберген.

Процедура определения лауреата Нобелевской премии довольно сложная и длительная. Процесс выбора лауреата очередной годовой премии включат следующие этапы:

1. Нобелевский комитет высылает около 3000 форм установленного образца для заполнения известными учеными, которых Нобелевский фонд счел достойными для участия в выборах лауреата премии (сентябрь года предшествующего вручению премии);

2. Нобелевский комитет обрабатывает полученные уже заполненные формы (последний срок получения – 31 января) и отбирает кандидатов, упомянутых хотя бы несколько раз (обычно 250–350 ученых) (февраль);

3. Нобелевский комитет предлагает специально отобранным экспертам оценить работы кандидатов на премию (март – май);

4. Нобелевский комитет составляет сообщение Шведской королевской академии наук на основании полученных от экспертов отзывов. Сообщение подписывается всеми членами комитета (июнь – август);

5. Нобелевский комитет подает свое сообщение в академию; сообщение обсуждается на 2 заседаниях экономической секции академии (сентябрь);

6. Шведская королевская академия наук выбирает лауреата большинством голосов; выбор считается окончательным и не подлежащим обсуждению; объявляется лауреат премии (октябрь);

7. Лауреат получает премию на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам (10 декабря).

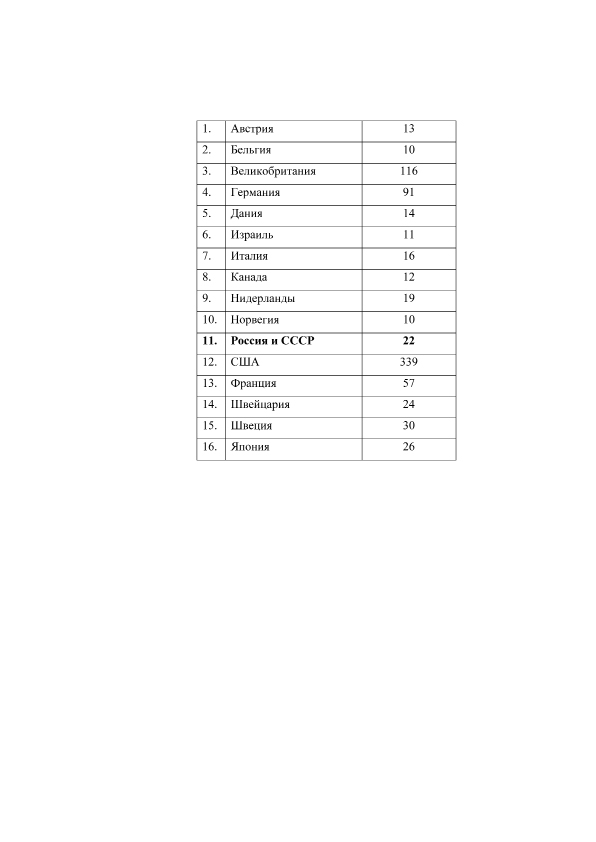

В таблице 1.4 приведены сведения о распределении нобелевских премий за полученные выдающиеся научные результаты по странам. Бесспорным лидером, естественно являются США. Эта богатая страна создает наилучшие условия для научной работы и притягивает к себе самых талантливых ученых со всего света, в том числе и из России.

В приведённых данных по России и СССР не включён И. Бунин, который формально на момент присуждения премии являлся человеком без гражданства. Хотя он был и остаётся русским писателем. А включены И. Бродский, А. Абрикосов, К. Новосёлов и А. Гейм, которые по разным причинам покинули Россию и получили премии, имея гражданства других стран.

Таблица 1.4

Нобелевские лауреаты по странам

(не менее десяти лауреатов)[4]

Таким образом, мы можем гордиться девятнадцатью нашими соотечественниками, которые жили и работали в России, были только её гражданами и которые были удостоены самой престижной наградой в мире. Их список приведён ниже.

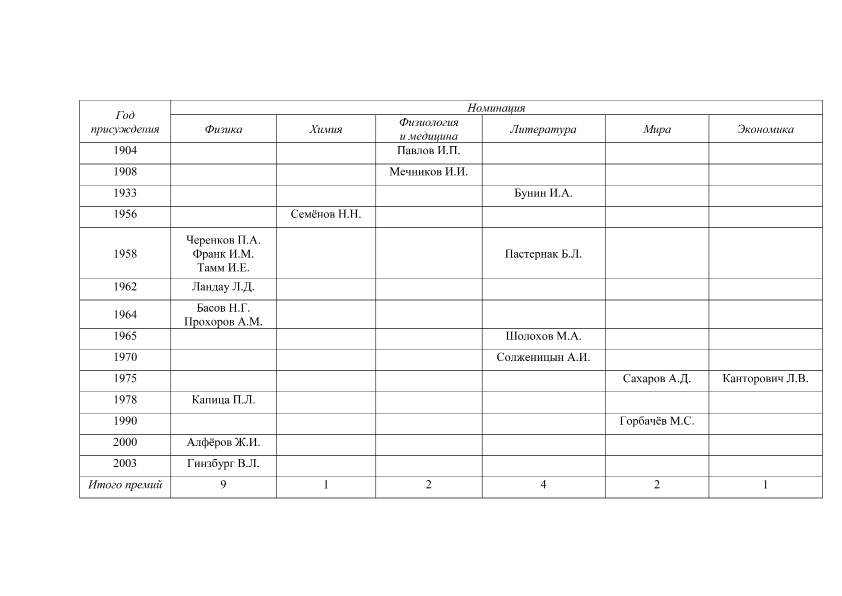

1. 1904 г. И. П. Павлов, медицина и физиология

2. 1908 г., И. И. Мечников, медицина и физиология

3. 1933 г., И. А. Бунин, литература

4. 1956 г., Н. Н. Семенов, химия

5. 1958 г., Б. Л. Пастернак, литература

6. 1958 г., П. А. Черенков, физика

7. 1958 г., И. М. Франк, физика

8. 1958 г., И. Е. Тамм, физика

9. 1962 г., Л. Д. Ландау, физика

10. 1964 г., Н. Г. Басов, физика

11. 1964 г., А. М. Прохоров, физика

12. 1965 г., М. А. Шолохов, литература

13. 1970 г., А. И. Солженицын, литература

14. 1975 г., Л. В. Канторович, экономика

15. 1975 г., А. Д. Сахаров, мира

16. 1978 г., П. Л. Капица, физика

17. 1990 г., М. С. Горбачев, мира

18. 2000 г., Ж. Алферов, физика

19. 2003 г., В. Гинзбург, физика

В таблице 1.5 показано, как Нобелевские лауреаты России распределяются по номинациям.

Конечно, это далеко не все россияне, которые были достойны премии. Наверное, её бы присудили Сергею Павловичу Королёву, основоположнику отечественной космонавтики. Но его имя было засекречено, мы – то его узнали только после смерти великого учёного и практика. Конечно, на решения нобелевского комитета оказывает своё влияние политика. А к России со стороны Запада всегда было предвзятое отношение. Но, справедливости ради, надо признать, что в последние десятилетия отечественная наука переживает не лучшие времена. Но это совсем отдельный разговор. Таким образом, всё, что нас окружает, чем мы пользуемся дома и вне его получено в результате научных исследований и разработок. А всё, что мы узнаём о природе, о людях, о вселенной, о частицах, из которых состоит вещество, короче – обо всём на свете мы знаём также в результате научных исследований. Означает ли это, что всё, что связано с наукой, сосредоточено только в научных учреждениях, оснащённых дорогостоящим оборудованием, в которых работают академики, доктора и кандидаты наук? Конечно нет! Какие – то знания действительно трудно, а то и невозможно, получить вне научных учреждений. Например, в области экспериментальной физики. Для изучения состава элементарных частиц, из которого состоит вещество, длительное время использовались ускорители, синхрофазотроны. Однако мощности этих огромных устройств не хватало, и сравнительно недавно усилиями ряда европейских стран, в том числе и России, был построен так называемый большой адронный коллайдер (БАК). Длина туннеля этого ускорителя почти 27 км, а стоимость 10 миллиардов долларов. Очень дорогое оборудование и материалы используются в медицине, биологии, астрономии.

Таблица 1.5

Нобелевские лауреаты России

Но во многих других областях по – прежнему трудится множество учёных – одиночек. Кроме того, как и стародавние времена, по – прежнему есть люди, которые одержимы страстью к совершенствованию всего, что их окружает. И не потому, что ищут для себя какую – то выгоду, а потому что не могут иначе. В СССР приветствовались предложения людей, работающих на предприятиях, по совершенствованию оборудования, технологий и даже элементов организации производства. Существовала система рационализации и изобретательства. Работники всячески поощрялись за полезные, а тем более эффективные предложения, приносящие экономическую выгоду предприятиям. Им выдавали специальные свидетельства и платили премии. Подобные системы существовали, и существуют сейчас, и за рубежом. Достаточно вспомнить кружки качеств в Японии, которые приносят значительный экономический эффект. Но ведь, чтобы определить возможность улучшения чего – либо, надо было изучить предмет, процесс и определить, за счёт чего его можно улучшить. То есть проделать всё то, что делают каждый день учёные в процессе исследований. А в повседневной жизни? Кто – то всё делает по привычке, не задумываясь, хорошо это или плохо. Как привычно, а значит удобно. Но многие часто задумываются, а нельзя ли то же самое сделать быстрее, с меньшими затратами средств. Узнают, а как это делают другие люди, знакомятся с их опытом. Таким образом, элементы науки, научного подхода используют очень многие. Хотя, часто и не знают, что это тоже наука.

Если посмотреть определения слов, описывающих научную деятельность, выяснится, что они близки, а то и являются синонимами слов, которые описывают действия, выполняемые практически всеми людьми. В словаре русского языка Ожегова приведены следующие определения научных терминов.

Исследовать – 1. Подвергнуть…научному изучению.

2. Осмотреть… для выяснения, изучения чего – нибудь.

Изучить – 1. Постичь учением, усвоить в процессе обучения.

2. Научно исследовать, познать

3. Внимательно наблюдая, ознакомиться, понять.

Анализ – 1. Метод научного исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных частей чего – нибудь.

2. Всесторонний разбор, рассмотрение.

Итак, элементы научной деятельности присущи не только учёным, но и другим, многим людям при выполнении служебных обязанностей и в быту. Иногда это происходит неосознанно, а иногда намеренно, с целью совершенствования окружающей действительности или решения личных проблем. Ещё следует отметить связь исследовательской деятельности с изучением, то есть получением знаний в процессе учёбы. Не случайно одни из первых научных учреждений, лабораторий появились в университетах. В этих лабораториях работали известные учёные, которые не только передавали студентам новейшие знания, результаты своих исследований, но и с их помощью эти исследования проводили. Правда, поначалу руководство университетов не одобряло соединение науки и образования. Такое же положение было и в университетах России, где считалось, что главная задача преподавателя – читать лекции, а занятия наукой – вещь второстепенная и необязательная. Всё изменилось в ХХ веке. Соединение науки и высшего образования стало абсолютно необходимым требованием. Наука в вузах стала важной составляющей науки в стране, наряду с академической и отраслевой. В СССР практически в каждом вузе работали научные лаборатории, а в крупных и НИИ. Во многих вузах были созданы так называемые «Научно – исследовательские секторы» (НИС). Эти научные учреждения с десятками, а то и сотнями сотрудников, финансировались не из госбюджета, а путём заключения хозяйственных договоров с предприятиями. В работе НИСов участвовали преподаватели вузов, аспиранты и студенты. Это позволяло приблизить учебный процесс к практике, выявить наиболее способных к науке студентов. К сожалению, в начале 1990‑х годов НИСы прекратили своё существование. А широкомасштабная связь образования и науки с предприятиями прервалась и не восстановлена до сих пор.

Таким образом, наука не является уделом лишь профессиональных учёных. Многие используют научный подход применительно к любой деятельности, как профессиональной, так и личной. Не случайно одно из определений науки буквально опускает науку с небес на землю: «…в конечном счете, НАУКА есть не что иное, как здравый рассудок и опыт, очищенные от примесей и выраженные в предельно ясных понятиях» [13, с. 128] Вместе с тем, чтобы очистить опыт от «примесей» надо достаточно хорошо представлять себе процесс и методы проведения научных исследований.

1.2. Процесс и методы научного исследования

А как всё это происходит? С чего начинается научное исследование? И чем заканчивается? Каков процесс? И существует ли он вообще? Ведь сколько существует примеров того, как открытия делались спонтанно, даже во время сна. Например, Ньютон открыл закон всемирного тяготения, когда в саду ему на голову упало яблоко. А Менделееву его таблица приснилась во сне. А сколько открытий было сделано случайно и даже в результате ошибок. Рассказывают, что нагревательные свойства микроволнового излучения, в результате которого была создана микроволновка, были обнаружены, когда в кармане одного из специалистов непонятно почему растаял шоколадный батончик. А пенициллин был обнаружен в чашке, которую забыли помыть. Ну конечно, это всё легенды. Тем более, что учёные часто обладают повышенным чувством юмора и придумывают истории, весьма далёкие от реальности. Хотя существуют документально зафиксированные случаи внезапных озарений, в результате которых появлялись очень важные открытия и полезные изобретения. Но если более подробно изучить обстоятельства, при которых были сделаны, якобы случайно, открытия или изобретения, то окажется, что их в 99,9 % случаев сделали учёные. Они проводили исследования, иногда даже в несколько иной плоскости, но были достаточно наблюдательны и любопытны, чтобы заметить попутно что – то непонятное и пытаться выяснить, что же это такое. Так были открыты рентгеновские лучи, антибиотики, резина и многое другое. Как справедливо сказал Луи Пастер: «Не всякому помогает случай. Судьба одаривает лишь подготовленные умы».

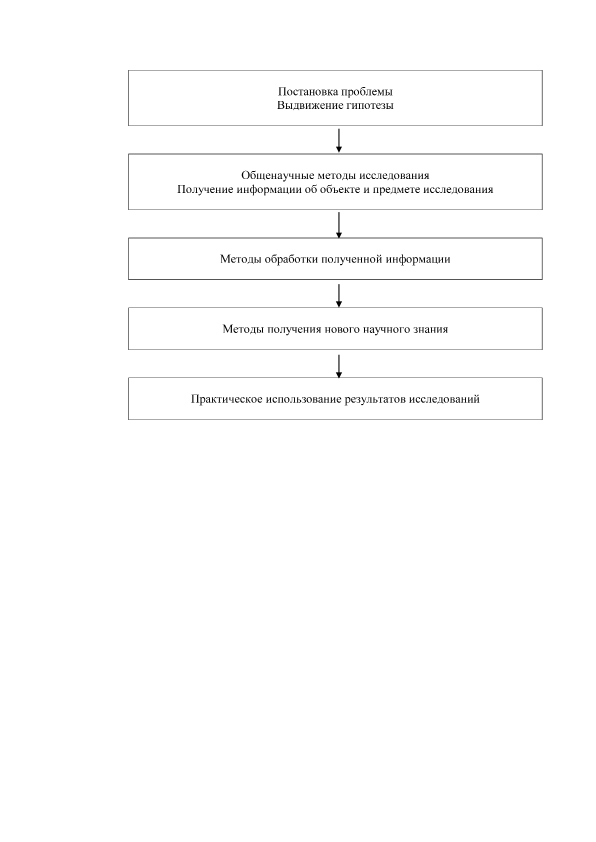

Но всё же, процесс исследования, как правило, планируется, а значит, может быть представлен некоторой последовательностью этапов. Конечно, не всегда исследователи строго следуют разработанному плану. Исследование – это творческий процесс. И иногда в план приходится вносить коррективы. А какие – то этапы по мере изучения поставленной задачи приходится повторять по нескольку раз. Исследования в разных науках имеют свою специфику, которая, конечно, отражается в процессах исследования. Но есть и общее, которое используют все учёные. Рассмотрим последовательно основные этапы унифицированного процесса исследования, целью которого является получение нового знания, и используемые при этом методы (см. рис. 1.1).

Рис. 1.1. Примерная последовательность этапов процесса научного исследования

Постановка проблемы, выдвижение гипотезыЛюбое исследование начинается с вопроса: Что исследовать? Начинающий исследователь, как правило, сталкивается с этим вопросом. Если ему повезло, и он попал в научно – исследовательское учреждение, активно проводящее десятки исследований, в котором немало талантливых учёных, имеющих на своём счету изобретения или другие результаты, высоко оценённые научным сообществом, то выбрать тему исследования труда не составит. Однако даже в этом случае необходимо максимально конкретизировать исследуемую проблему и выяснить, не решена ли она уже. Проблемой, задачей или целью, в данном случае считается тот вопрос, ответ на который должно дать предстоящее исследование.

Конкретизация заключается в первую очередь в определении объекта и предмета исследования. Под объектом, в общем случае, понимается некая система, подсистема или элемент. Предметом является свойство или характеристика. Если исследование планируется проводить применительно к технической системе, например, к оборудованию, то конкретизацией может быть какой – то узел или даже деталь. А характеристикой в последнем случае может быть, например, прочность. А если система социально – экономическая, то объектом часто является предприятие, цех, отдел, работники. А предметом, например, – планирование, оплата труда, социально – психологический климат.

Поскольку получаемое в результате исследования знание должно быть новым, или хотя бы иметь элементы новизны, необходимо убедиться, что проблема является актуальной. Необходимо установить, какие подобные исследования уже проводились, и какие результаты были получены. И какие «белые пятна» остались не исследованы, какие результаты будут иметь новизну. Есть выражение «изобретать велосипед», то есть пытаться изобрести то, что уже давно придумано и прекрасно работает. Так вот надо убедиться, что планируемое исследование не будет таким изобретением. Основными источниками информации для такого поиска служат отчёты о научных исследованиях, диссертации, опубликованные статьи в сборниках научных трудов.

Постановка проблемы является очень важным этапом. Рассказывают, что Альберт Эйнштейн однажды сказал, что правильная постановка проблемы важнее даже, чем её решение. Возможно, это является некоторым преувеличением, однако подчёркивает важность первого этапа процесса исследования.

Гипотеза – предполагаемое, возможное объяснение известных или новых фактов, их взаимосвязи между собой, причин их возникновения; решение поставленной проблемы, задачи и т. п., – то есть форма вероятного знания, поскольку его истинность или ложность предстоит установить в процессе исследования. Не всякое предположение или простая догадка являются научной гипотезой. Часто называют следующие условия, соблюдение которых позволяют считать гипотезу научной:

• гипотеза должна находиться в соответствии с установленными наукой законами. Если гипотеза игнорирует ранее установленные бесспорные знания, то она является выдумкой, и тратить время и силы на её доказательство бессмысленно. Например, если давно доказано, что человек не может летать без тех или иных технических приспособлений, то любая гипотеза о левитации бессмысленна.

• гипотеза должна опираться на все имеющиеся в данной области факты. Главное при этом, чтобы факты были достоверными, установленными научными методами. Тогда игнорирование фактов становится часто уловкой недобросовестных учёных для достижения личных целей.

Иногда ещё одни условием научности гипотезы называют необходимость возможности практической, экспериментальной и вообще эмпирической проверки. В большинстве случаев это так. Однако, в истории науки встречались случаи выдвижения гипотез, которые не могли быть проверены имеющимися на тот момент средствами, но оказались весьма прозорливыми. Так древнегреческий философ Демокрит (460 до н. э. – 370 до н. э.) считается автором атомистической теории строения материи. Но доказана эта теория была только в 20 веке. Другой учёный Ибн Сина (980 – 1037) предположил, что заболевания могут вызываться какими – то мельчайшими существами, которых человеческий глаз не видит. Эта гипотеза была доказана лишь в 19-ом веке, когда появился микроскоп.

В качестве гипотезы может выступить какая – то идея. Поэтому на этом этапе следует использовать известные методы генерации идей, в том числе групповые, например метод мозгового штурма. Часто гипотезами являются возможные причины возникновения тех или явлений, процессов, причины появления проблем. В этом случае можно использовать Диаграмму Исикавы или «карту мнений».

Многие авторитетные учёные считают, что, да, нужно с уважением относиться к результатам исследований, полученным в прошлом. А они зачастую отвергают какие – то направления исследований, решений, признавая их бесперспективными. Но нужно, всё же, немного сомневаться. А вдруг всё же и на, казалось бы, бесперспективном направлении можно получить требуемый результат. Существует шутливое высказывание на эту тему: «Как делается открытие? Все знают, что это невозможно. Наконец находится невежа, который этого не знает. Он и делает открытие».

Выдвижение гипотезы позволяет более целенаправленно проводить исследование. Но в каких – то случаях гипотеза может появиться позже, уже непосредственно в процессе исследования.

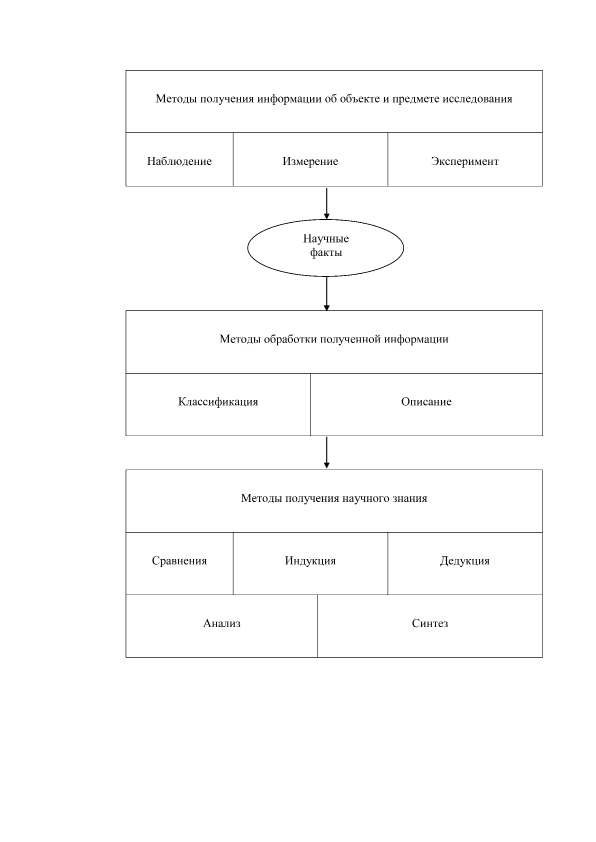

Далее рассматриваются этапы исследования, приводящие к получению нового знания (см. рис. 1.2), и используемые при этом методы.

Рис. 1.2 Методы научного исследования

Общенаучные методы исследования.Получение информацииРассмотрим общенаучные методы получения информации в процессе исследования. Наиболее известным методом, применяемым практически в каждой отрасли науки, является наблюдение.

Наблюдение – элементарный познавательный процесс, состоящий в целенаправленном, организованном, система – тическом восприятии предметов и явлений реальности. «Смотреть» и «наблюдать» – это далеко не одно и то же. Надо отчетливо представлять себе, чем наблюдение, как научный метод, отличается от «смотрения» на проходящих мимо людей, на проезжающие автомобили, на растительность, на другие окружающие любого человека объекты и явления действительности.

Признаками именно научного наблюдения являются:

1. Связь с решением определенной исследовательской задачи. Наблюдающий должен иметь конкретную цель, то есть результат, который будет получен в результате наблюдения.

2. Планомерный и организованный характер. Как известно из менеджмента, любая целенаправленная деятельность должна быть организована и спланирована. То есть надо определить, где и когда будет происходить наблюдение. Кто и каким образом будет наблюдать. С помощью зрения или каких – то устройств. Как будут фиксироваться данные наблюдения. При наблюдениях за действиями людей в процессе работы надо учитывать, что открытое наблюдение не позволит чаще всего зафиксировать то, как это происходит на самом деле. Видео камеры могут помочь избежать влияния наблюдения на его результаты. Есть и другие способы обеспечить истинность полученных сведений.