Полная версия

Заумник в Царьграде

Между тем, не имея возможности съездить за границу в мои студенческие годы (1911–1916) и вернувшись в Грузию в 1917 году, я, потеряв всякую связь с художественными центрами, как и всякий мастер-новатор, обречён, в условиях безвыездной жизни в Грузии, на медленное нивелирование и распад, ибо отказ Грузии от культурной ориентировки на Север и недостаточная ещё связь с Западом делает крайне ничтожным пока этот приток художественных идей. Оттого поездка во Францию стала вопросом моего артистического существования. Но я поэт. Нигде же не записано, что и поэтам надо учиться. С другой стороны, моя принадлежность к русской школе не давала мне права рассчитывать на материальное содействие Правительства. Я должен был надеяться на себя. После двухлетней службы в поисках заработка я убедился, что надежда эта на прочный материальный базис тщетна. Поэтому я уезжаю в Европу с крайне скудными средствами на европейский масштаб и, чтобы облегчить возникающие трудности, обращаюсь к Вам за помощью.

Я прошу: 1) санкционировать мою поездку от имени Комиссии и выдать мне соответствующие бумаги, 2) ходатайствовать перед французской миссией о визировании моего паспорта, 3) обратиться к грузинским представителям в Париже с просьбой принять меры к подысканию для меня какой-нибудь работы и какого-либо заработка – это мне особенно важно, 4) снабдить письмами к представителям по пути – в Константинополе и Риме, 5) ходатайствовать о продаже мне валюты из Государственного банка. Примите заранее мою признательность и благодарность40.

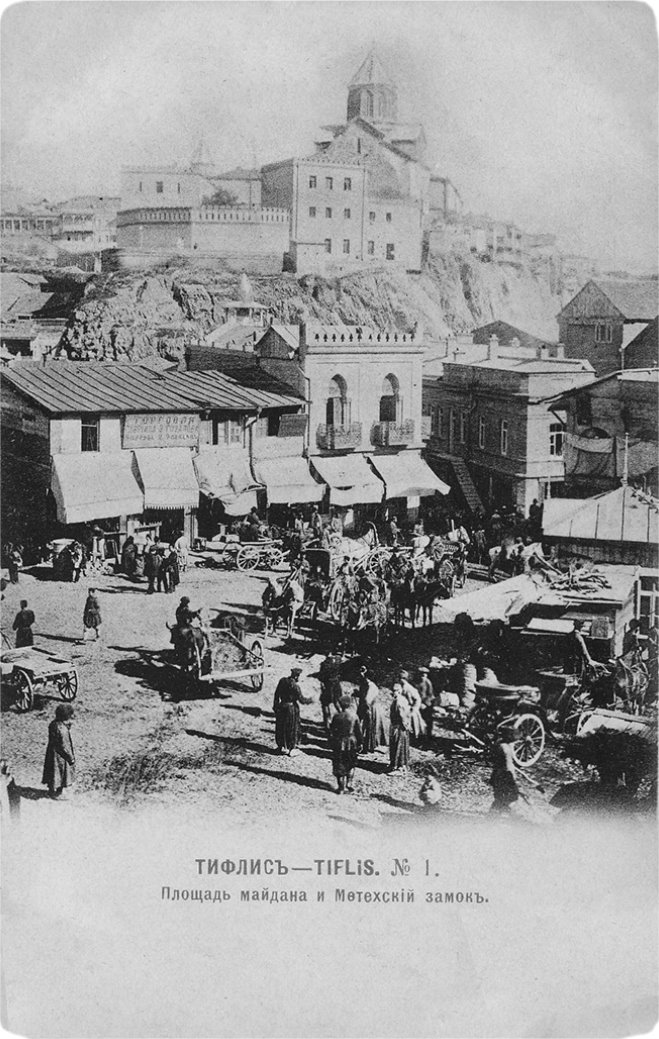

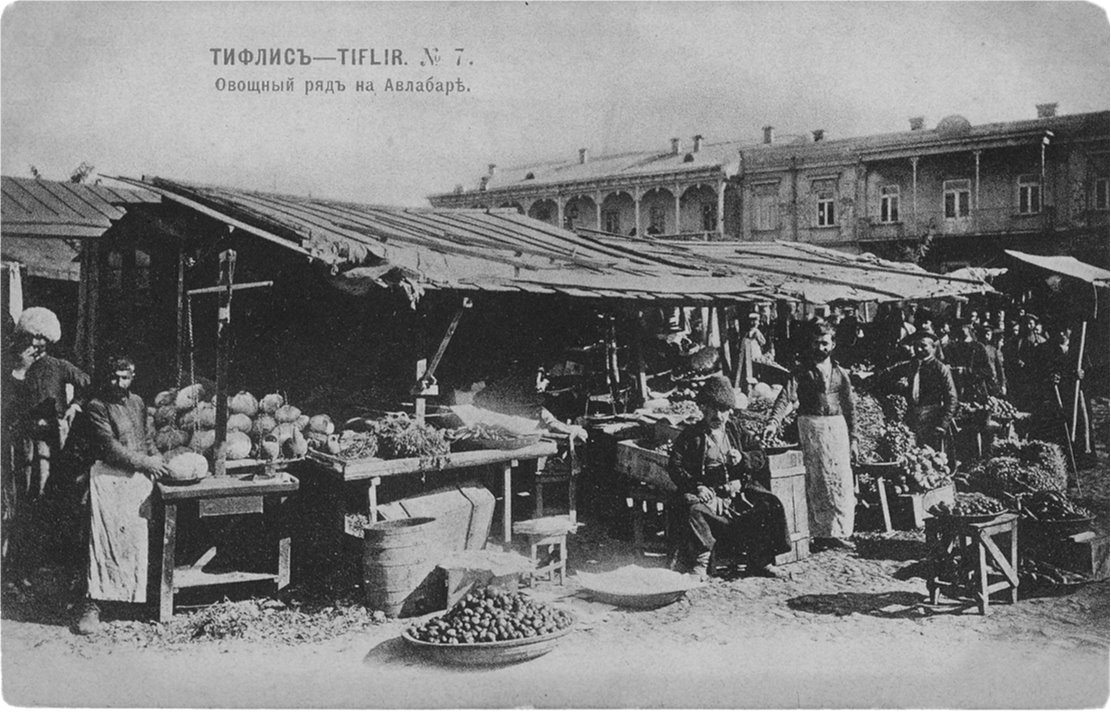

Почтовые карточки с видами Тифлиса. Нач. XX в.

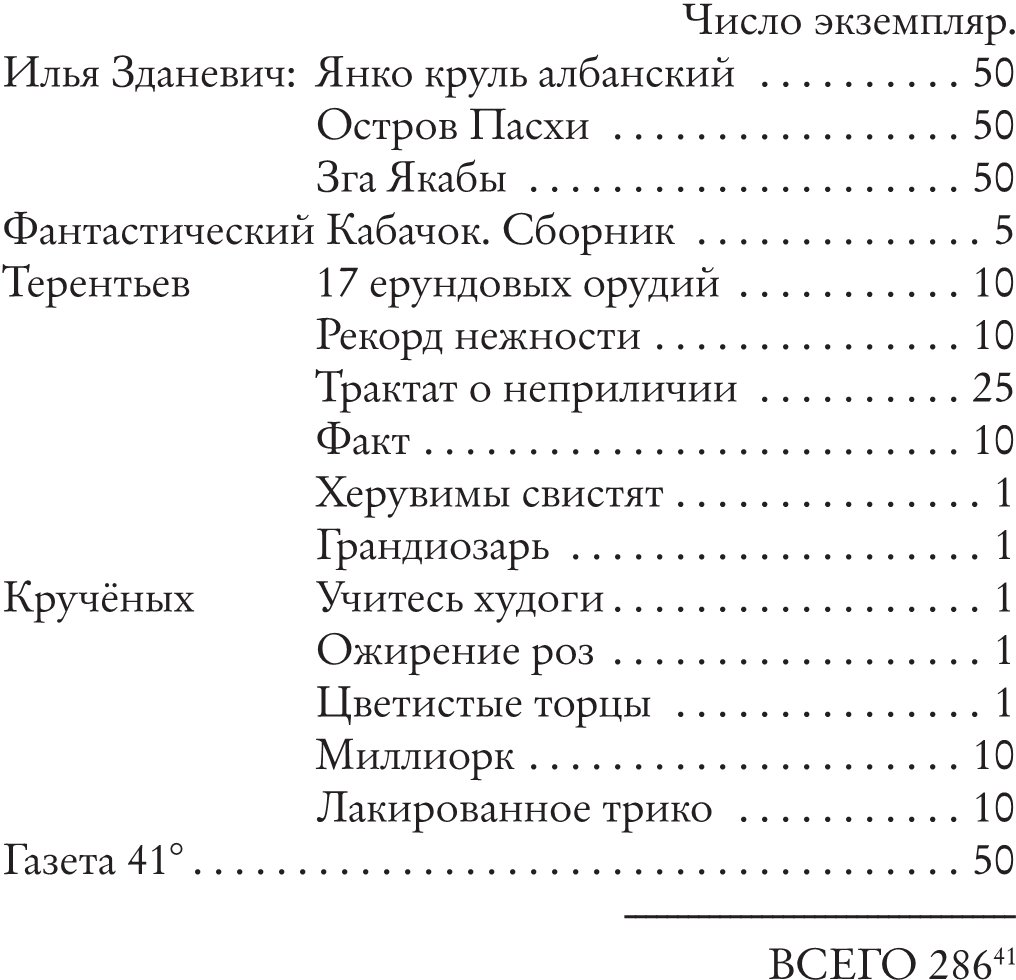

Есть ещё один интересный неопубликованный документ – это заявление, поданное Зданевичем в том же месяце на имя Министра народного просвещения Грузии с просьбой разрешить к вывозу различные футуристические книги:

Выезжая в Париж, прошу не отказать разрешить вывезти следующие футуристические книги моего сочинения и издания 41°:

41Машинопись, АЗ. Дата не указана, в канцелярии Министерства документу присвоен № 1447.

Этот целый чемодан книжной продукции тифлисских заумников (точнее, всего 285 единиц) Зданевич должен был довезти до Парижа, где все эти издания были необходимы для саморекламы и пропаганды достижений тифлисской школы. Поэтому их придётся хранить ещё год – в романе книги упоминаются как лежащие на полу его комнаты в Константинополе41. Осенью следующего года Зданевич напишет оттуда Н. Гончаровой в Париж: «У меня ничего нет, кроме зубной щётки и чемодана, набитого моими книгами»42.

Герой романа «Философия» Ильязд садится в Батуме на пароход, отходящий в Турцию, октябрьской ночью43. Но в одном из вариантов первого письма Прайсу Зданевич пишет, что покинул Грузию позднее:

В ноябре двадцатого года я распродал часть своих вещей, купил пароходный билет четвёртого класса и вместе с возвращавшимися в Константинополь военнопленными и рогатым скотом покинул Батум. Через неделю я был в Константинополе…44

Стоит скорее поверить последнему свидетельству: отъезд писателя в ноябре подтверждается записью на обороте рукописи романа, где в качестве вероятной даты появления Ильязда в Константинополе указано 15 ноября, а также рассказами, и в повести, и в романе, о встрече на константинопольском рейде с военнослужащими Русской армии генерала П.Н. Врангеля, которые прибывали туда в течение нескольких дней в середине ноября 1920 года.

Впоследствии Зданевич не раз подчёркивал, что его отъезд не был вызван никакими политическими мотивами и не был бегством от большевиков, которые к тому моменту ещё не захватили Грузинскую республику. Например, в «Философии» есть фрагмент, где главный герой не хочет, чтобы его называли беженцем45. В статье «Русскому футуризму 50 лет», написанной в мае 1962 года в виде письма к бывшему итальянскому футуристу Арденго Соф-фичи, Ильязд настаивал, что он покинул Петроград до октября 1917-го, а Тифлис – до февраля 1921-го, то есть до момента, когда войска советской России заняли территорию независимой Грузии46. По версии романа «Философия», у его главного героя вообще созревает план бегства в Турцию – для того, чтобы добиться освобождения его любимого Гюрджистана47. Это, скорее всего, вымысел, который никакими действиями ни героя романа, ни реального Зданевича не подтверждается. И хотя цели его поездки в документах, которые мы привели, изложены вполне ясно, можно предположить, что там указаны не все её настоящие причины – в особенности, зная, что в те же годы под предлогом учёбы или временной работы за границей писатели, художники, учёные нередко навсегда покидали советскую Россию.

В январе 1920 года страны Антанты – Англия, Франция и Италия – признали независимое грузинское государство де-факто, а в мае де-юре её признала советская Россия, но обстановка в стране и в её столице начала меняться только в худшую сторону. После установления в апреле советской власти в Азербайджане Грузия была объявлена на военном положении и было сообщено о всеобщей мобилизации. 3 мая в Тифлисе большевики подняли мятеж, вскоре, впрочем, подавленный силами армии. Но по договору с РСФСР, подписанному уже через несколько дней, республике было вменено в обязанность прекратить давать убежище врагам новой России и немедленно разоружать, а также интернировать в концентрационные лагеря все оппозиционные России политические силы, претендующие на смену в ней власти. При этом в секретном дополнении к договору Грузия гарантировала полную легализацию работы большевистских организаций. В апреле 1920 года советская власть была установлена и на Северном Кавказе, в июне – на севере Ирана, в сентябре – в разграбленной Бухаре, а в ноябре падёт правительство дашнаков в Армении, и красными будет взят Крым.

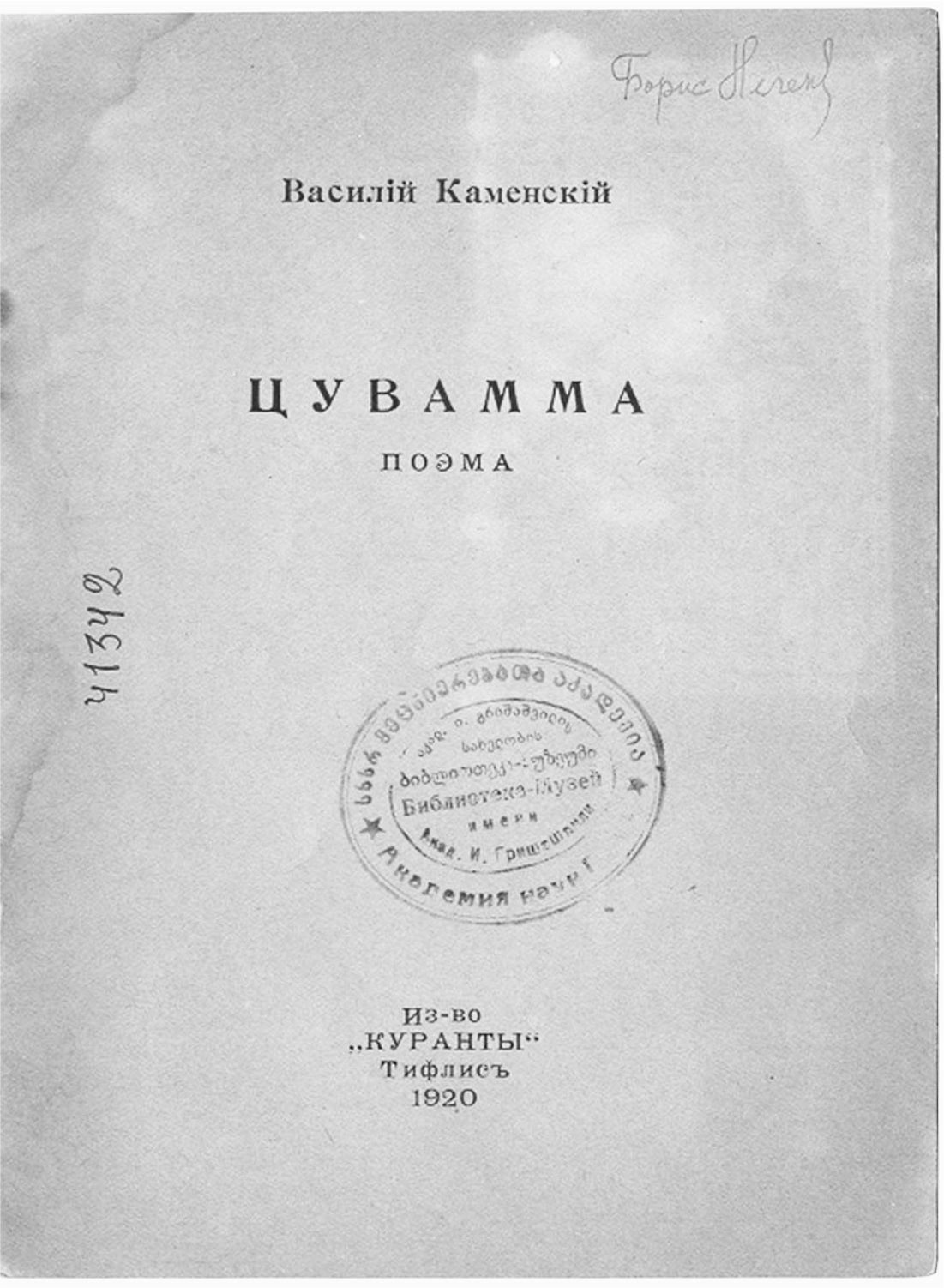

Советские настроения распространялись и в литературной среде. Это хорошо демонстрирует ве сёлый эпизод, рассказанный в дневнике Веры Судейкиной и относящийся к вечеру в «Фантастическом кабачке» и выступлению на нём Василия Каменского:

«Если он опять начнёт читать “Цувамму”, я уйду», – раздаётся голос Ильи Зданевича, и я замечаю, что он слегка пьян. Но Василий Каменский говорит сначала о России, о советской России, об «ало-шёлковом расцвете понизовой революции», об успехе, который он имел там, о своём «Стеньке Разине», не сходящем со сцены тридцати театров и так далее, приблизительно то, что он говорил на ужине «Голубых Рогов». Илья Зданевич не давал ему покою, и, несмотря на усилия окружающих предупредить скандал, <у него> ежеминутно вылетали вместе со смехом злобно-насмешливые слова: «сосуны советской власти», «идиоты, воображающие себя футуристами», и когда Василий Васильевич после речи начал читать «Цувамму», свист, крики, хохот той части публики, которая слышала остроты Зданевича и радовалась скандалу, заставили его остановиться и с обиженно-беспомощным лицом заявить, что если: «Илья Зданевич, который, очевидно, пьян, не умолкнет, то… и так далее»48.

Вскоре в одной из газет появилось ругательное письмо художника В.И. Джорджадзе с именами В. Камен ского, С. Городецкого и С. Судейкина и с такими словами: «Много непризнанных футуристических талантов нашло радушный приют в столице Грузии и навязывают нам свой большевистский взгляд на искусство»49. В сентябре 1919 года в Тифлис приехал поэт Рюрик Ивнев, который прочитал там лекции «20 месяцев в Советской России» и «Ленин и Россия»50. Зданевич выступил на банкете, устроенном в его честь группой «41°», и пожелал, чтобы этот банкет послужил «почвой для обмена мнениями о взаимоотношениях советской и несоветской поэзии»51, почувствовав, как представляется, суть грядущих тенденций в культуре.

Ещё в 1919 году начали разъезжаться в разные стороны те, кто недавно составлял литературно-художественное ядро этого «фантастического города». Ближайший соратник Зданевича Алексей Кручёных, работавший конторщиком на постройке железной дороги, попал в июле под сокращение52 и вскоре оставил Тифлис. В Баку, где ненадолго возникла поэтическая «русская колония», он продолжил издавать книги под маркой «41°». Туда же перебрались поэты Татьяна Вечорка, Юрий Деген, Александр Порошин, Сергей Городецкий и др. Осенью 1919-го на учёбу во Францию уехали художники Ладо Гудиашвили и Давид Какабадзе. Художники Савелий Сорин и Сергей Судейкин с женой вначале совершили поездку в Баку, но вернулись назад и в мае 1920 года отплыли в Марсель. В 1920-м же переехал в родной Харьков искусствовед-медиевист и художник Дмитрий Гордеев, составивший вместе с Ю. Дегеном и Б. Корнеевым альманах поэтов «Фантастический кабачок» (1918), опубликовавший статью о деятельности Кручёных в Тифлисе (1918), а также помогавший Такайшвили в составлении русской версии каталога выставки древнегрузинской архитектуры по результатам той самой экспедиции 1917 года (1920). Режиссёр и драматург Николай Евреинов и поэт-футурист Василий Каменский осенью того же года переехали из Тифлиса в Сухум, а затем отправились в РСФСР.

Титульный лист издания поэмы В. Каменского «Цувамма» (Тифлис, 1920)

Зданевич как участник революционных событий в художественной жизни России и поэт левого направления, поддерживаемого там в эти годы, тоже был вправе думать, что его ждёт столичный успех. Однако «вместо того, чтобы ехать на север, в Москву, в Москву»53, он будет бежать за увлекательными делами и за долгожданной славой в противоположную сторону. Представляется, что в его решении выбраться на Запад была и немалая доля желания скрыться от перемен, стремительно приближавшихся к Грузии с Севера. Новая власть, как мы знаем, поначалу приспособит футуризм и другие передовые школы к своим задачам, а затем заставит их замолчать, сохранив лишь в виде декорации – да и та в конце концов будет запрещена.

Красная армия в центре Тифлиса. Февраль 1921

На Головинском проспекте в Тифлисе в первые дни советизации Грузии. Февраль—март 1921

Перемены очень скоро начнут приносить беды и гибель друзьям, коллегам Зданевича и его родным. Сразу после оккупации Грузии, весной 1921 года, был арестован и заключён в Метехский замок брат близкой подруги Зданевича Саломеи Андрониковой и знакомый участников «41°» – офицер, театральный режиссёр и актёр, поэт, прозаик Яссе Андроников (после новых арестов и тюрем расстрелян в 1937 году); в 1923 году в советском Баку был расстрелян Ю. Деген (по некоторым сведениям, тогда же погиб и А. Порошин); в 1931-м арестовали и отправили в лагерь И. Терентьева (расстрелян в 1937 году); в 1932-м или 1933-м арестовали и в 1934-м осудили к лагерному сроку Д. Гор деева; в 1937-м были казнены Д. Шеварднадзе и поэты «Голубых Рогов» Тициан Табидзе и Паоло Яшвили; в 1937-м арестовали и в 1938-м расстреляли Константина Большакова, поэта-футуриста из ларионовского круга; в 1939-м после нескольких лет, проведённых в советских тюрьмах, умер возвратившийся на родину парижский друг и соратник Зданевича искусствовед и публицист Сергей Ромов; в 1949-м был осуждён на пятнадцать лет лагерей старший брат писателя художник Кирилл Зданевич; в 1952 году под домашний арест был заключён (и вскоре умер) почти 90-летний археолог Э. Такайшвили, за несколько лет до этого добровольно вернувшийся из Франции. Перечень, конечно, далеко не полный.

Этот ключевой для судьбы Зданевича момент выбора пути позволяет нам по достоинству оценить его склонность к тревожным предчувствиям и пророчествам, что вполне согласуется с тем псевдонимом – именем птички, вытаскивающей билетики с предсказаниями, – который он использовал для газетных статей, с его последующим интересом к каббале и астрологии, а также с вниманием к игре человеческой судьбой, ясно показанной в «Философии». Но большевики, наверное, представляли для него тогда всего лишь ещё один лик того «безобразнейшего чудовища», которым он считал царскую Россию, хотя, возможно, и не столь однозначно отвратительный.

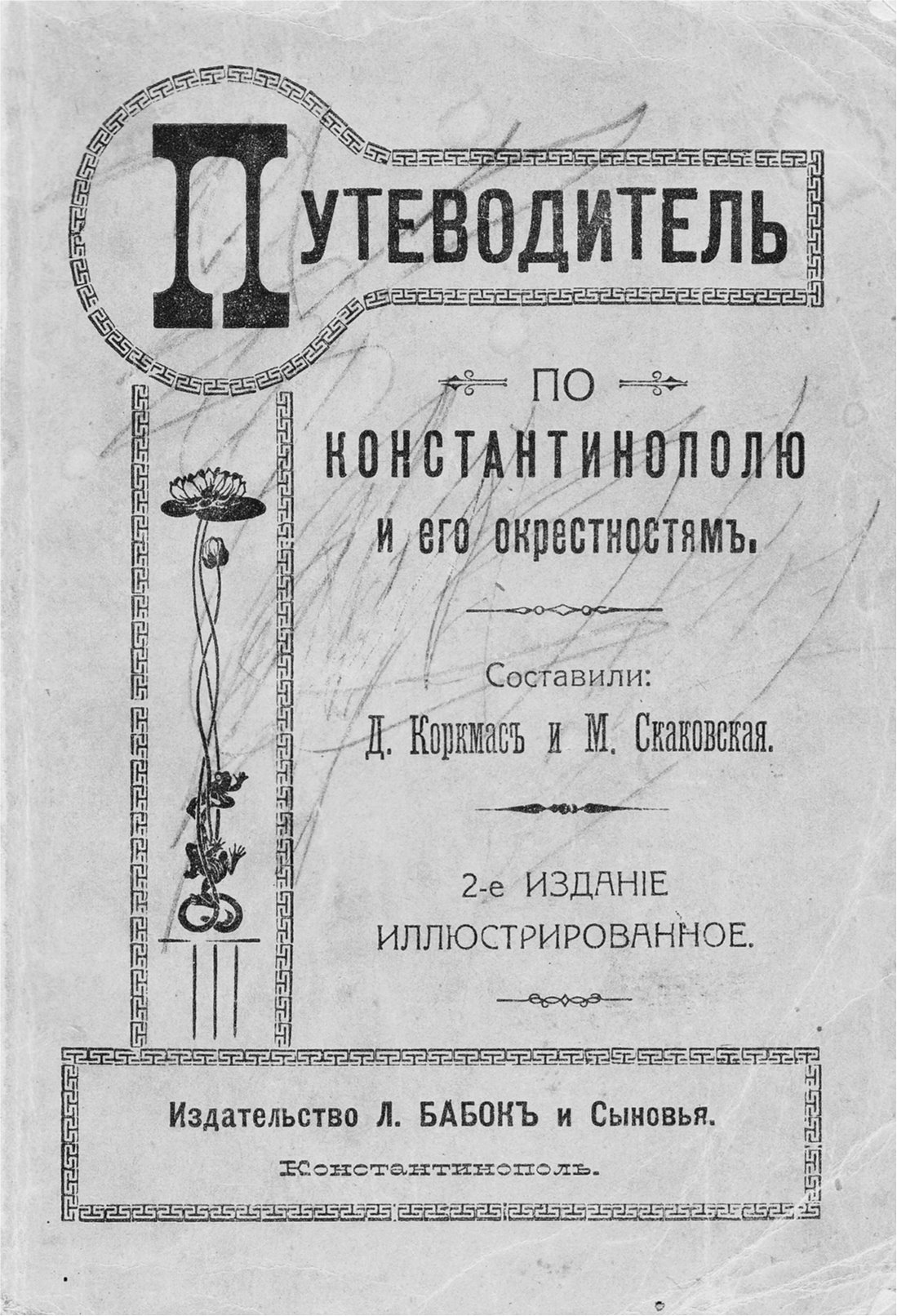

Путеводитель по Константинополю Дж. Коркмасова и М. Скаковской (Константинополь, 1919)

III. Русский в Константинополе

Нижняя палуба, на которой Зданевич переправлялся через Чёрное море, была набита человеческими телами до такой степени,

…что совершавшие службу матросы, пересекая её, ходили просто по людям, которые только в том случае выражали некоторое неудовольство, если матросские ноги попирали по недосмотру чьё-либо лицо. Но жутким было вовсе не то, что мы лежали вплотную, не располагая почти никакой свободой, а что, за исключением меня и ещё одного-двух неудачников, лежачими были военнопленные турки, два с лишним года странствовавшие между Сибирью, где вымерзали они в лагерях, и Батумом, где окончательно износившимся, изъеденным чахоткой и покрытым язвами и вошью больным уделили наш «Арго»54.

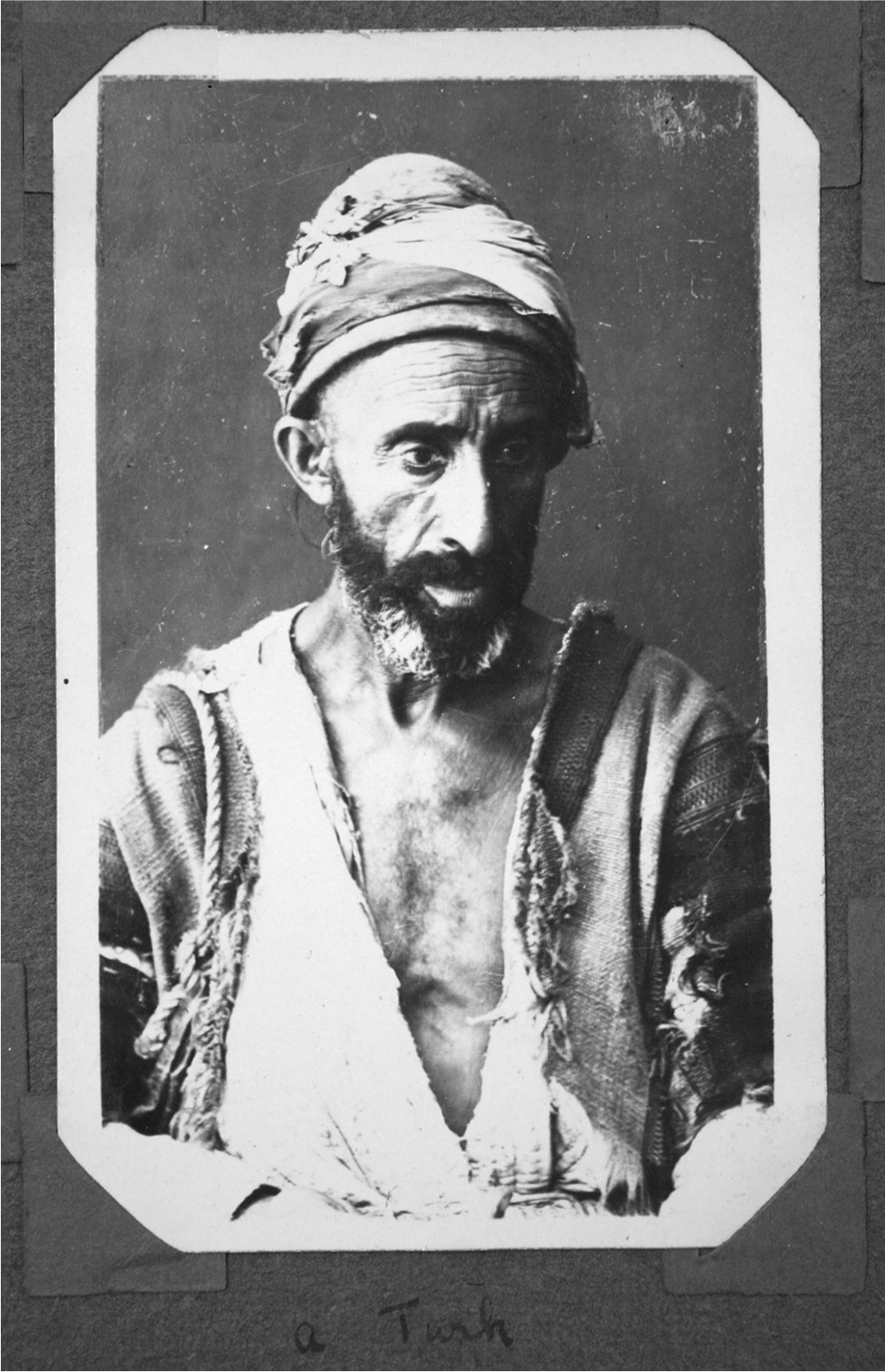

Не исключено, что на судне писатель действительно познакомился и много беседовал с бывшим военнопленным турком, фигурирующим в повести под именем Мусы Саида и прозвищем Белобрысого, а в романе – под именами Алемдара, Изедин-бея, Мумтаз-бея, Белоусова и даже Синейшины, имени, возникшего из прозвища павлина в ранней редакции хлебниковского «Зверинца». Этот таинственный персонаж без трёх пальцев на руке, о котором Зданевич рассказал Виктору Шкловскому, впервые появился в раннем варианте повести «Zoo, или Письма не о любви» (1923)55. В прозе Зданевича синеглазый и светлобородый турок, являющийся непременным антагонистом главного героя, возникает раньше всех прочих и, как настоящий бес, обнаруживает своё присутствие вновь и вновь в разных главах, оказываясь и зятем главного имама мечети Айя София, и эмиссаром альтернативного правительства Мустафы Кемаля, заседающего в Ангоре (Анкаре), и офицером турецкой контрразведки, в кругу беженцев выдающим себя за русского.

Турок. Фотография лейтенанта Э. Дж. Хорна. 1923

Пароход Зданевича, следующий через Трабзон, вошёл в Босфор в середине ноября 1920 года, как раз в те дни, когда туда начали приходить суда с остатками разбитой в Крыму врангелевской армии и с гражданскими беженцами. Крымские порты в общей сложности покинули 126 судов, на которых, по разным оценкам, было от 136 до 160 тысяч человек – количество, сопоставимое с численностью белых офицеров, солдат и казаков, представителей дворянства и духовенства, казнённых в красном Крыму в период с ноября 1920-го по апрель 1921 года56.

Солдаты на перегруженных кораблях находились в ужасающих условиях. Зданевич и в повести, и в романе примерно одинаково описывает свои впечатления:

…при виде тех палуб мне показался постыдным мой ропот на давку и недостаток удобств у нас, обилие вшей и калек. Каким просторным казался теперь наш класс! Мы лежали вплотную, но лежали, когда хотели, и могли кое-как двигаться, на судах напротив солдаты стояли, но так, что если бы один из них пожелал лечь, или сесть, или повернуться хотя бы, он бы не смог, точно людей этих привязали верёвками бортов к мачтам и так оставили на произвол судьбы умирать от голода и удушения. Мы проходили уже так близко, что я различал выражения лиц, хотел отвернуться, чтобы не видеть, но не мог, не мог и опустить век и должен был в ужасе присматриваться к пытаемым, которые уже простояли немало дней, и те между ними, которые умерли, продолжали разделять общество не сумевших ещё умереть соседей. Некоторые, перевесившись через борт и уронив голову и руки, точно петрушка, продолжали время от времени вздрагивать. Другие, выставив подбородки, показывали нам жирные и лиловые языки. Но большинство просто стояло вытянувшись, как в строю, и равнодушно глядело. Я не понимал, каким образом зрелище невероятной сей пытки оставляет моря голубыми и небо безоблачным57.

Вскоре часть военных была переправлена на полуостров Галлиполи, на остров Лемнос и в другие лагеря, но прочие остались в Константинополе.

Зданевич оказался не только в умирающей столице умирающей Османской империи (через три года возникнет Турецкая республика со столицей в Анкаре), но и в не совсем турецком городе. Константинополь в тот момент официально состоял ещё из двух половинок, разделённых бухтой Золотой Рог – старого византийского, а затем мусульманского города, и основанного венецианцами и генуэзцами христианского поселения, превратившегося в деловую и коммерческую часть города, где разместились также европейские посольства. С конца 1918 года он (вместе с частями турецких территорий, прилегающих с обеих сторон к проливам) был оккупирован союзными державами, странами Антанты, установившими свою военную администрацию и поделившими его на зоны ответственности. После прихода в России к власти большевиков окрестности города, Принцевы острова в Мраморном море, застроенные европейцами районы Галата и Пера и даже мусульманская часть города постепенно заполнялись выходцами из разных регионов бывшей империи. Кроме того, в Константинополе появились армянские беженцы, и там всегда жило много греков, цыган и евреев. Американская писательница и журналистка Солита Солано, побывавшая в эти дни в Константинополе, составила о нём подробный очерк для журнала The National Geographic Magazine. Там она, в частности, пишет:

Нескончаемый поток разноязычных народов стремится через Золотой Рог: русские беженцы в пижамах, заправленных в брюки, ставшие слишком просторными; армянские и греческие торговцы и беженцы; британские, французские и итальянские сухопутные и морские офицеры; американские моряки; китайские, японские и персидские купцы; последние вышедшие из моды евнухи; дервиши в коричневых одеяниях и остроконечных колпаках; критяне в мешковатых штанах и вышитых жилетах; греческие священники в чёрных камилавках, с которых ниспадают шифоновые покрывала того же цвета; хамалы (носильщики) с целыми штабелями мебели на своих плечах; арабы в жёлтых бурнусах; искалеченные и больные бродяги; магометанские священнослужители в ярко-розовых или зелёных халатах; чернокожие солдаты в красных фесках и поясах; гиды евреи; американцы, сотрудники гуманитарных миссий; гвардейцы из Индии, в своих закрученных тюрбанах и алых накидках; случайная цыганка в шароварах; левантийские лавочники; албанские крестьяне в расшитых белых гетрах; гавайцы, филиппинцы, несколько барабанщиков из «захолустья к западу от Чикаго» – все они целый день перемещаются туда-сюда58.

Посадка военнослужащих Русской армии на британские суда. Крым, ноябрь 1920

Высадка русских военнослужащих на острове Лемнос. Январь—март 1921

Настроения, которые, по всей вероятности, испытывали многие российские беженцы, прибывавшие в константинопольскую бухту, можно было бы охарактеризовать строками из воспоминаний бывшего киевского студента:

Увидел сказочный Царьград. Византия, Олег, его «щит на вратах», православие, крестовые походы, Палеолог, 1453 год, турки, младотурки, Кемаль-паша… Перед глазами раскинулся Золотой Рог. Глаза ищут Святую Софию59.

А эти слова в декабре 1920 года записал в своём дневнике бежавший из Одессы политик и публицист Василий Шульгин:

В летописях 1920 год будет отмечен как год мирного завоевания Константинополя русскими.

Твой щит на вратах Цареграда…

Щит этот во образе бесчисленных русских вывесок, плакатов, афиш, объявлений… Эти щиты – эмблема мирного завоевания – проникли во все переулки этого чудовищного хаоса, именуемого столицей Турции, и удивительно к нему подошли60.

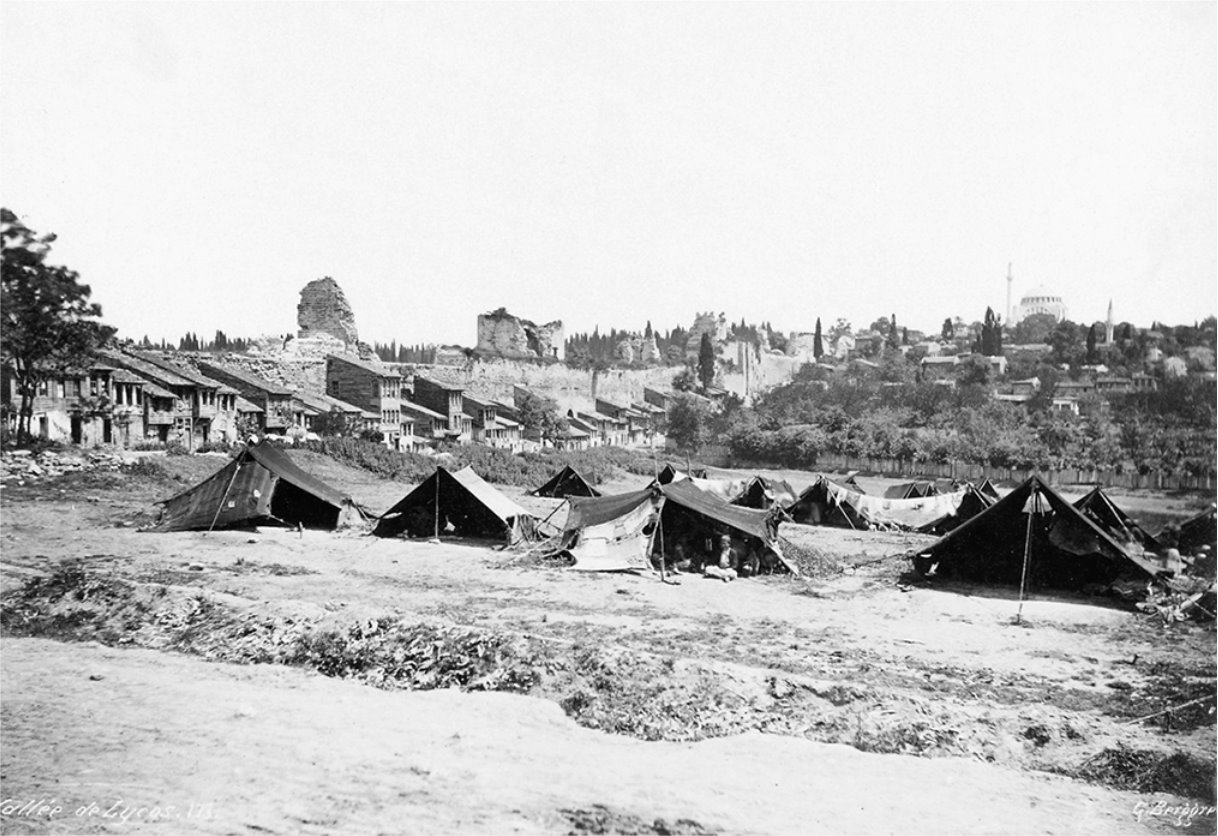

Константинополь. Цыганский район Сулукуле

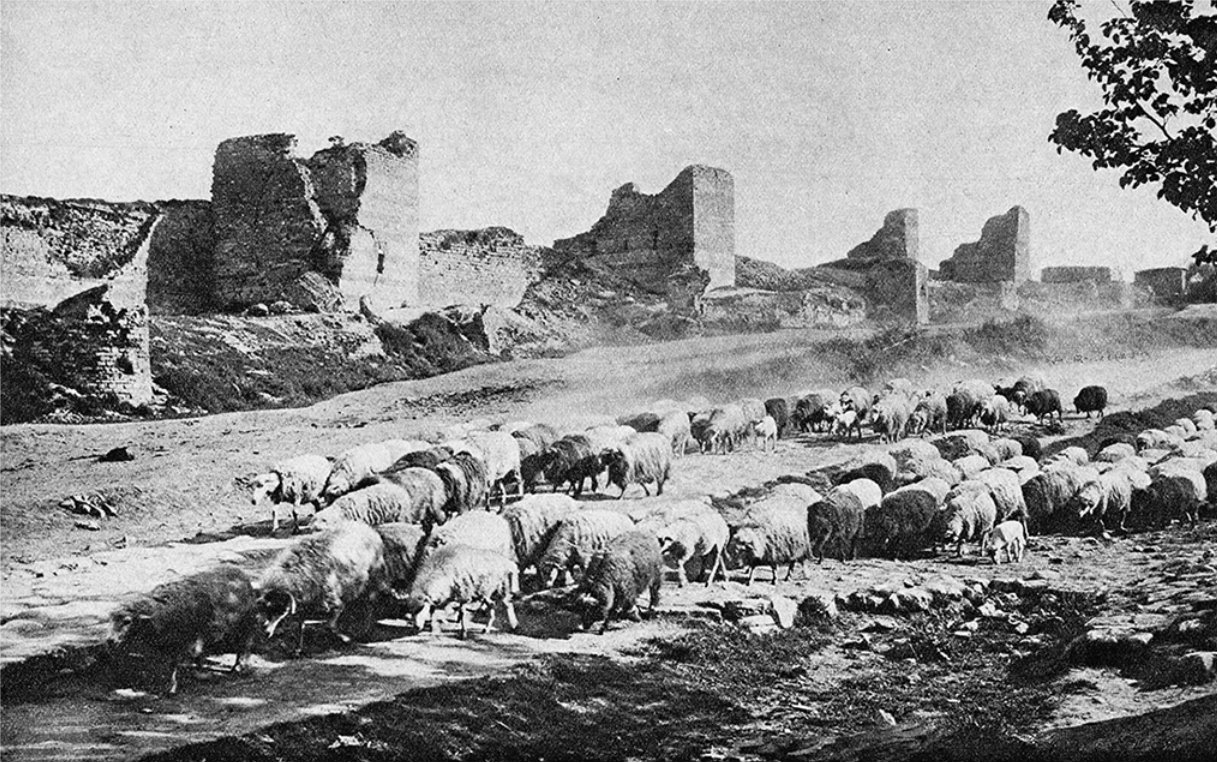

За византийскими стенами города. Нач. XX в.

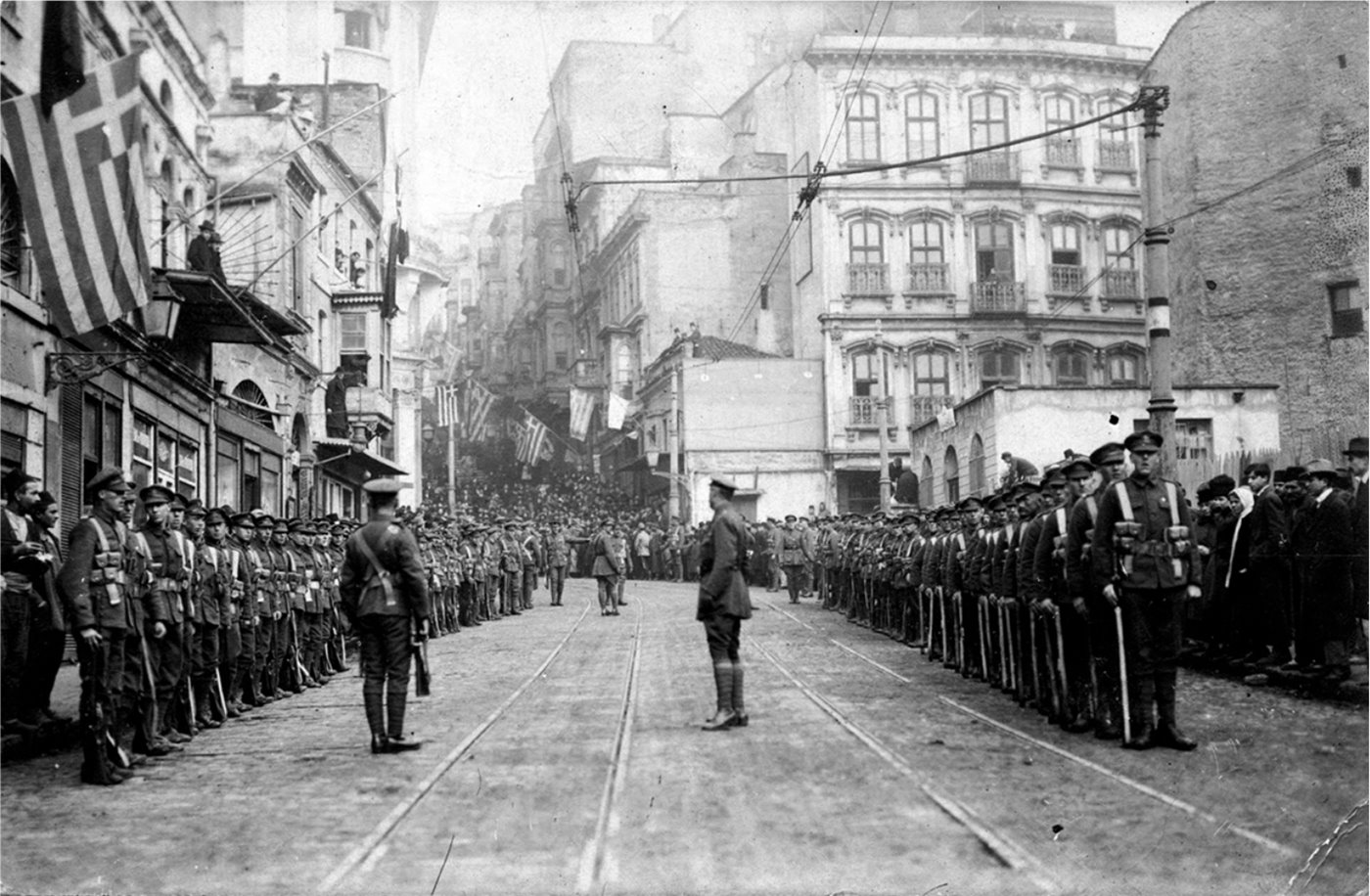

Британский военный контингент на построении в Галате. Январь 1919

Много находилось тех, кто переселился в Константинополь ещё раньше, в 1919 году, потом с «деникинской» эмиграцией весны 1920 года, другая же часть беженцев прибывала и после, в том числе из республик советского Закавказья (небольшая русская колония обосновалась там ещё до революции 1917 года61). Среди этих разных групп были и близкие друзья Зданевича – поэты Борис Поплавский и Игорь Терентьев.

Поплавский, поэт и художник, в Париже называвший себя учеником Зданевича, переезжал туда дважды – в первый раз он эвакуировался с отцом из Ялты весной 1919 года, а вторично – в 1920-м, после Новороссийска, Екатеринодара и Ростова-на-Дону. Известно, что они поселились на находившемся в зоне ответственности англичан острове Принкипо (тур. Буюкада), самом большом из Принцевых островов, куда в конце двадцатых поместят высланного из СССР Льва Троцкого; потом они жили в константинопольском квартале Бешикташ. Поплавский написал там цикл сонетов «Константинополь», а также стихотворения «Пера» и «Бишик-Таш»62. Уже в мае 1921 года Борис и Юлиан Поплавские отправились в Париж. До сих пор точно не установлено, познакомились ли Зданевич и Борис Поплавский в Париже или ещё в Константинополе. В «константинопольской» части дневника Поплавского имя И. Зданевича не встречается, оно появляется лишь на его «парижских» страницах, относящихся, очевидно, к весне 1922 года63.

На соседнем с Принкипо острове Халки (тур. Хейбелиада), находившемся под контролем французской военной администрации, в 1921 году жила семья (родители и две сестры) Терентьева. По всей видимости, в Константинополе или в одном из лагерей беженцев неподалёку находился и его младший брат Владимир, служивший во врангелевской армии и эвакуировавшийся из Крыма. Сам поэт, намеревавшийся перебраться в Париж, прибыл в Константинополь из советской Грузии вместе с Кириллом Зданевичем64 в декабре 1921 года, то есть уже после отъезда Ильи во Францию. Встретившись с родными, он прожил там около восьми месяцев и, не имея достаточных средств для жизни и для переезда в Европу с женой и маленькой дочерью, ожидавшими его в Грузии, вернулся обратно65. Однако, по его словам, в Константинополе он организовал отделение «41°», куда привлёк своего брата и литератора Юрия Терапиано66. Именно пребывание в Константинополе послужило основанием для предъявленных Терентьеву в 1930-е годы обвинений в контрреволюционной и шпионской деятельности, стоивших ему вначале нескольких лет заключения в лагере, а потом и жизни.

Примерно в то же время в Константинополе ожидали французской визы художники-авангардисты Сергей (Серж) Поляков, Павел Челищев, Лазарь Воловик, Андрей Ланской и Алексей Грищенко. Известно, что там также одно время жил художник и поэт-эгофутурист Лев Зак (Хрисанф). Вполне может быть, что эти строки Шульгин в 1921 году написал о ком-то из них:

За «сумасшедшим углом» русский продаёт акварели… Как много оказалось среди русских хорошо рисующих… Но почти все с выкрутасами – «ищут новых путей»…67

Вид с о. Принкипо на о. Халки. 1890-е

С некоторыми из этих художников Ильязд будет встречаться и сотрудничать в Париже. Воловик и Ланской стали членами группы «Через», сформированной в 1923 году Ильяздом, Виктором Бартом и Сергеем Ромовым. Тогда же Воловик сделал куклы персонажей для представления заумной драмы Ильязда «асЁл напракАт», репродукция одной из его живописных работ помещена в последнем номере художественно-литературной хроники С. Ромова «Удар» (август 1923), – журнала, вёрстку которого делал Ильязд.

В том же году, что и Зданевич, в городе обосновались философ-мистик Георгий Гурджиев, открывший рядом с площадью Тюнель, в районе Пера, Институт гармонического развития человека, и его ученик Пётр Успенский, который вскоре расстался с учителем и переехал на Принкипо. Посещение сеанса Гурджиева в Константинополе подробно описано в мемуарах Шульгина68.

Членом гурджиевского института, открытого незадолго до этого в Тифлисе, был Кирилл Зданевич, сделавший в 1919 году портрет философа. В апреле 1921 года Кирилл написал брату письмо, где спрашивал о Гурджиеве69. Им также интересовался Терентьев – в газете «41°», выпущенной в Тифлисе в июле 1919 года, опубликована статья поэта «Вечер Жанны Матинион и Гюрджиева» с позитивной оценкой его метода, а три года спустя поэт спрашивал у Зданевича о судьбе философа в письме в Париж70. В архиве Ильязда хранится конверт от чьего-то письма, отправленного Гурджиеву в декабре 1920 года из Франции на адрес его института в Константинополе, на котором карандашом сделана приписка, что это письмо «для Ильи Зданевича». Там же находятся и два письма 1924 года от П. Успенского, который, очевидно, познакомился с Ильяздом в Константинополе и встречался с ним во время своих приездов в Париж71.