Полная версия

Лекции по теории искусства. ИФЛИ. 1940

Сравните это с современным взглядом искусствоведа, который исходит из того, что греческое искусство и негритянское искусство, негритянская Венера или Венера Медицейская обладают в оди наковой степени эстетическими качествами, которые только различны, так как всё хорошо по-своему и сравнивать эти вещи нельзя. В этом истолковании искусства говорится: «Чтобы понять японский рисунок, необходимо научиться японскому подходу к искусству. Такое чуждое нам искусство, как древнеиндийская архитектура, попросту не поддаётся привычному зрению европейца. Дело не в том, находим ли мы её красивой или нет, но мы должны сначала ещё развить в себе особый орган, чуткий к её формальным воздействиям»16.

Тут, конечно, есть и правильное зерно. Конечно, нехорошо отвергать то, чего просто не понимаешь, но вместе с тем здесь есть характерный принцип, который сводится к тому, что нет никакого решительно твёрдого и прочного критерия для общей оценки художественных произведений, а есть исключительно то, что можно назвать абсолютной индивидуальностью, абсолютным своеобразием каждо го памятника, каждого направления, каждого типа искусства, каждой формы, и каждая из них хороша по-своему, каждая говорит своим языком, и каждый из этих языков совершенно непонятен, если не проникнуться каким-либо японским или индусским ощущением. Срав ните это с наивным представлением Леонардо о том, что живопись понятна всякому в отличие от литературы, которую надо переводить на чужой язык.

Из этих примеров совершенно очевидно, что, так или иначе, а без какой-то общей формы оценок произведений искусства нельзя обойтись даже тогда, когда трактуешь факты в собственном смысле слова. В этом заключении философии о непостижимости японского искусства для европейца <…> такие оазисы искусства, не сообщающиеся между собою, – релятивизм одинаково ценных художественных точек зрения. Это опять-таки целая философия.

Для решения вопроса о том, что́ включается в сферу искусства и что́ не включается (если не включается) или стоит на грани, и что́ именно и в каком отношении, – для решения этого всегда необходимы какие-то общие точки зрения, и такие общие точки зрения имеют даже те люди, которые от них решительно отказываются. Только у них они приобретают худший характер. Они всегда собирают некритически, непродуманно до конца, лежащие на поверхности популярные точки зрения. Отказываются вообще от философии и эстетики, а на самом деле являются такими же, только эклектическими и недобросовестными.

К сожалению, подобный эклектизм в нашей научной практике встречается ещё часто. Если вы возьмёте наши труды – и такие, по которым вам приходится учиться, и такие, по которым вам не при ходится учиться, – то всё же при внимательном и требовательном отношении к идейной целостности данного произведения вы всегда («всегда» – это будет слишком большое обобщение, но часто) увидите такой эклектический налёт разных теоретических наслоений, из которых некоторые сто лет тому назад устарели, а некоторые только что были последними продуктами моды, а в настоящее время тоже потеряли свою свежесть.

Если вы возьмёте какой-нибудь искусствоведческий текст, то вы увидите, что там отдана дань общественным условиям, не в такой форме, как это было в вульгарной социологии, но всё-таки известная дань. Если идёт речь о портрете ХVIII века, то будет дана какая-то общая характеристика дворянской среды, экономических условий, в которых развивалось это искусство. Потом вы найдёте следующее отложение – вы найдёте стилевой анализ – это искусство барокко, классицизма или рококо, или найдёте антитетику, противоположное развитие, преодоление элементов барокко элементами классицизма или что-нибудь в этом роде.

Потом вы найдёте ещё одно наслоение, уже совершенно новое, – это вопрос о том, является ли это искусство реалистическим или нереалистическим. В отношении портрета вы найдёте указание, что кроме того, что тут есть борьба барокко и классицизма, тут есть ещё реализм, а тут нечто совсем другое. Если рассматривать воп рос об условиях отношения искусства к действительности, то все эти термины – барокко, классицизм, в каком отношении они друг к другу находятся, и можно ли их располагать в один ряд, все эти стороны исследования.

Наконец, вы там найдёте ещё формальный анализ. После того, как сказано и о классицизме, и о реализме, и о барокко, вы найдёте ещё рассуждения о композиции по треугольнику или ещё по диагонали и т. д. и т. п.

Последний слой, новейший – это лирические восторги, которые также необходимы и являются сплошь да рядом таким дополнением или прибавкой ко всем последним исследованиям. Сюда относят ся такие характеристики, как «интимный», «взволнованный», «лири ческий», или в литературе – «широкое полотно».

Подобные приёмы тоже представляют какой-то слой теоретический, так что если тут начать раскопки палеонтологические, уста навливать какие-то наслоения, то мы без труда отнесём их к разным эпохам развития искусства. И <…> лирические восторги могут быть отнесены к критике до Белинского или скорее к трактатам о прекрасном в духе XVIII века, рассуждения о треугольнике и диагонали должны быть отнесены к формализму семидесятых-девяностых годов школы Фидлера и Гильдебранда, а антитеза с участием элементов барочных и классических и пр. и пр. должна быть отнесена к наслоениям так называемой типологической школы в духе Вёльфлина или Вальцеля.

Одним словом, вы найдёте здесь все философские наслоения, когда-то жившие полноценной жизнью или относительно полноценной жизнью, но потерявшие своё содержание и растворившиеся в этом эклектическом месиве.

И в истории литературы вы увидите то же самое. Вы увидите текстологические исследования со ссылками на Гаск<…>, Ло<…> и т. д. Вы увидите довольно отрывочные рассуждения о реализме и романтизме, найдёте примечания о классовом характере, найдёте элементы тэновской17 социологии и чисто психологические наблюдения вроде кирпотинских откровений о борьбе радости и печали в творчестве Пушкина18.

Всё это можно найти в истории литературы и истории искусства соответствующего времени и соответствующих периодов классического развития этих методов. В том виде, в каком это предстаёт сейчас, это представляет собой, бесспорно, такую эклектическую смесь, и, к сожалению, в настоящее время в литературоведческой и искус ствоведческой работе есть слишком много подобного эклектизма.

Никто не станет сейчас настаивать на последовательной вульгарной социологии, никто не станет вполне последовательно искать и применять теорию Вёльфлина и Шмарзова и других западноевропейских искусствоведов. Точно так же, как никто не будет осуществлять в литературоведении такую точку зрения, которую Шкловский, Эйхенбаум и Жирмунский проповедовали на грани двадцатых годов19. Но все эти элементы в таком притуплённом, отчасти измельчённом и лишённом свежести виде всё-таки ещё существуют в таких штампах, являясь следствием недостаточно глубокой и серьёзной разработки теоретических вопросов марксистско-ленинской теории искусства.

Так как познание есть уже начало преодоления, то очень важ ное значение имеет сознание того, что подобная эклектическая точка зрения неудовлетворительна, что она вовсе не даёт действительной добросовестной фактической науки, что она приводит к некоторому роду официальной академической учёности, которая давным-давно отжила свой век, ещё в конце XIX века, и которую возрождать нет необходимости. Потому что человечество недаром прошло школу теоретическую и практическую, прошло тот путь, на котором были те или другие заблуждения и ошибки и который вовсе не был бесплоден.

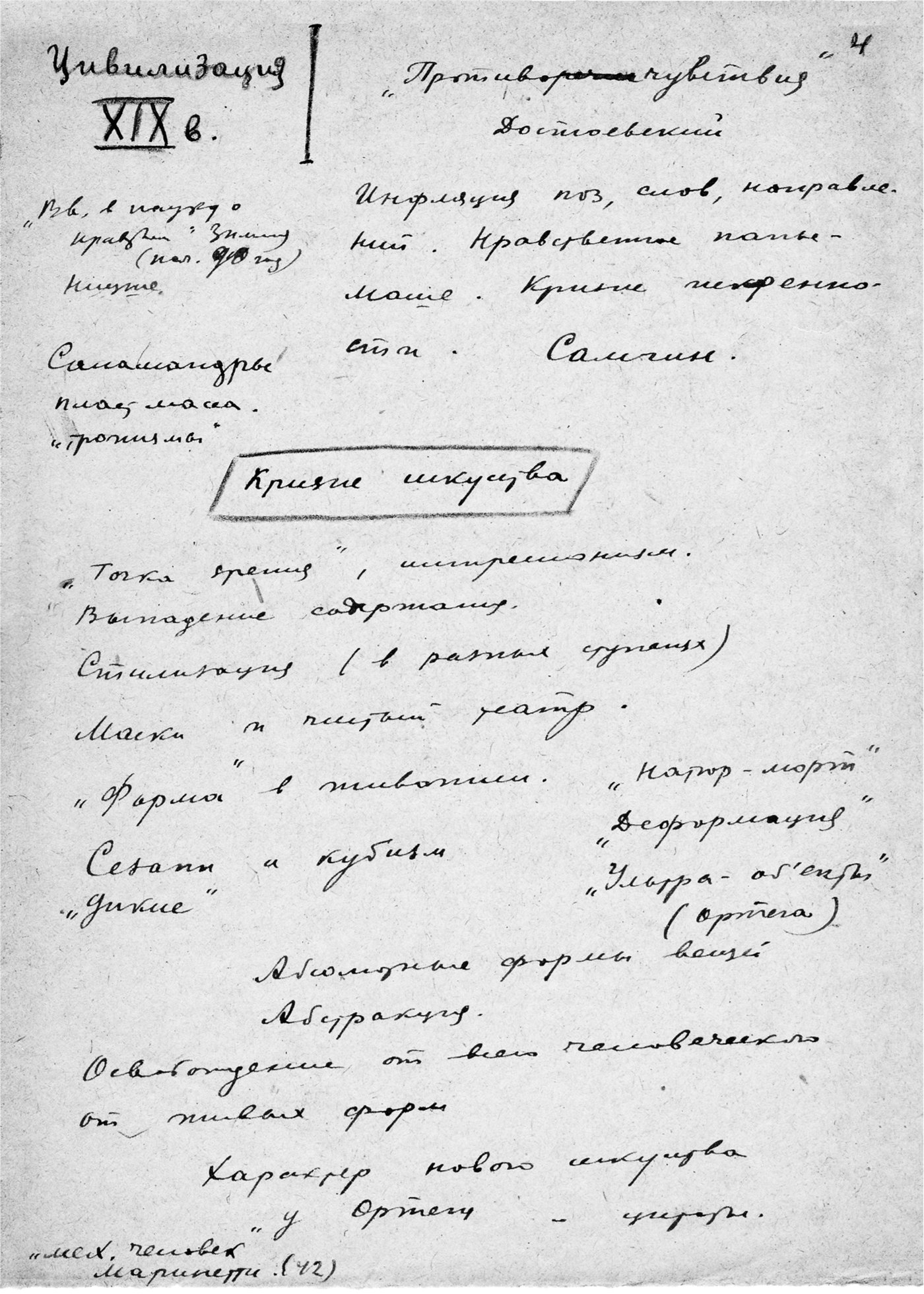

Рукописные наброски Мих. Лифшица к лекциям

Первое, что нужно сделать, это выяснить теоретическую сторо ну вопроса. Откуда же появилось подобное эклектическое состояние науки об искусстве и науки о литературе, сведённое к набору фактов литературоведение и искусствоведение?

Об этом я и хочу вам сейчас рассказать.

Прежде всего, надо напомнить, что та терминология, которую мы сейчас употребляем, – литературоведение и искусствоведение – сравнительно нового происхождения. Наука об искусстве в прошлые времена носила несколько иной характер, в частности, даже название было другое. Такая наука раньше называлась эстетикой. Эстетика включала в себя и моменты поэтики в области литературы, включала в себя и исследования исторического характера в области искусства. Напомню, например, лагарповскую знаменитую книгу20, ко торая является и эстетикой, и теорией литературы и включает в себя массу элементов историко-литературного характера. Самый термин этот обязан своим происхождением одному из учеников Вольфа, жившему в середине ХVIII века, Баумгартену, который в пятидесятых годах ХVIII века издал два тома латинских сочинений под этим названием21. Слово «эстетика» происходит от «эстезис», чувственное состояние. Это «чувственное состояние» играло специфическую роль в философии Лейбница и Вольфа. В настоящее время так науку об искусстве не называют, и тут много неясности терминологической, слово «эстетика» часто путают со словом «эстетизм», а человека, который занимается эстетикой, – с эстетом. Но не только поэтому оставлено это название, но и потому, что эстетика как наука о чувственном восприятии, чувственном познании носила характер, относящийся в основном не к творчеству, а касающийся потребления, восприятия. Поэтому уже в немецкой эстетике конца ХVIII – начала XIX веков была попытка заменить этот термин «эстетика» другим термином, который больше соответствовал бы искусству, творчеству как основному предмету исследования в этой науке. Например, Фрид рих Шлегель предлагал назвать эту науку наукой символов, наукой о художественном символе, а его брат Август Вильгельм Шлегель предлагал назвать Kunstlehre, «искусствоучение», то есть близко к «искусствоведению». Гегель предлагал назвать «каллистика», от слова «каллос» – красота. Но он оставил название «эстетика» или «философия искусства». Он считал правильнее назвать «Начала искусства», но не захотел разрывать с установившейся традицией22.

<Перерыв>

Я вам рассказал историю термина вплоть до классической немецкой эстетики, которая, сохранив термин «эстетика» чисто формально, чтобы не порывать с традицией, по существу, создала другой тип науки об искусстве, в котором в основу научного рассмотрения положено именно художественное творчество, а не наблюдение, не восприятие, не анализ различных чувств, которые у чело века возникают при созерцании того или другого явления природы или искусства.

Но не только этим свойством отличалась классическая немецкая теория искусства, но ещё и тем, что ею была впервые и в гораздо бо́льшей степени, чем это было сделано в аналогичные периоды развития античной культуры, создана широкая и систематически развитая и находящаяся в тесной связи со взглядами на мир, проникнутая диалектическим методом, хотя на основе германского идеализма, всеобъемлющая история искусства. В ней были все достоинства философии искусства Шеллинга, философии искусства Гегеля. Прежде всего была ясно осознана связь искусства со взглядами на мир. Ей был свойственен целостный характер, при котором отражение действительности в сознании художника, в сознании воспринимающего индивида было закономерно связано с самим предметом этого восприятия.

Затем само отношение это было не только закономерно, но оно рассматривалось диалектически, а это значит, что оно рассматривалось прежде всего в историческом ходе. Это такая историческая философия искусства, которая охватывает различные эпохи в единой системе, теория, являющаяся одновременно и философией истории искусства и литературы, где каждое явление, явление поэзии или изобразительного искусства или даже прикладного искусства находит совершенно определённое место и закономерно обосновано как в логическом смысле, так и в историческом смысле, – такое величественное здание философии искусства было создано именно в эту эпоху, в конце ХVIII – начале XIX веков, и подобного создания в западноевропейской буржуазной науке и философии с этого времени больше не было.

В середине XIX века происходит разложение немецкой классической эстетики, которая имела дополняющее её явление в виде философской деятельности Бем<…>, происходит разложение, которое, с одной стороны, даёт формы эпигонского характера, но ещё значительные, как, например, у ученика Гегеля Фридриха Теодора Фишера, Розенкранца и др., а с другой стороны, такие явления, как эстетика прогрессивно-демократического харак тера, связанная с сороковыми годами, эстетика Фейербаха.

Но общая тенденция и общая линия эстетического развития в XIX веке показывает распад этой значительной, большой эстетической системы, распад её на элементы, которые затем берутся на расхват значительно более мелкими разносчиками эстетической науки, размениваются на мелочи, используются для построения менее значительных научно-архитектурных сооружений.

Кроме этого момента общего распада, связанного с начинающим ся кризисом буржуазной культуры, можно отметить и другую сущест венную тенденцию, которая выступает перед нами сначала со своей прогрессивной стороны. Это критика прежних спекулятивных умозрительных построений классической философии искусства.

Новая теория искусства, которая, начиная с середины XIX века, вступает в действие, приобретая всё бо́льшую популярность, имеет позитивистскую окраску, и дух её лучше всего выражает Юлиан Шмидт, известный историк литературы <…>23.

Возьмём дальше известного историка литературы того времени Гетнера, последователя Фейербаха. И, наконец, наиболее типичным явлением была теория социологии искусства, изданная во Франции Ип политом Тэном, который объяснял явления искусства влиянием сре ды, отказываясь от эстетических суждений и выдвигая правило Спинозы: «Задача исследователя – не плакать, не смеяться, а понимать».

В общей теоретической эстетике этому соответствовало явление, которое получило название «эстетики снизу», в противовес прежней классической «эстетике сверху». Отказываясь от общих принципов, общефилософского языка, «эстетика снизу» переводила искусство на язык эмпирических наблюдений, фактов.

Представителем этой эстетики был Фехнер, в области чисто психологической – Теодор Липпс и Вильгельм Вундт.

В отличие от умозрительной эстетики, эстетика в этот период занималась наблюдением. Например, распространялись всякого рода анкеты-вопросы: какая форма больше нравится – эллипсовидная или квадратная, или различные формы линий, то есть наблюдение непосредственное, фиксирование, как при психологическом наблюдении, хотя аппарата для этого не изобрели, но какой-то механический, математический дух был уже обретён.

Общая линия, общее направление было именно на подчёркивание роли фактов и на принижение роли оценки, исходящей из общих принципов, из каких-то умозрительных положений.

Для того, чтобы проиллюстрировать сложившееся за это время отношение к старой спекулятивной эстетике, прочту вам одно место из русского искусствоведа, весьма характерное по своему высокомерному отношению к старому классическому искусству. Вот что он говорит:

«Вопросы, которыми занималась “старая” спекулятивная эстетика <и в значительной мере продолжает интересоваться также и современная наука о Прекрасном, и то, как она эти вопросы ставила, показывают, что эстетика не знает произведения искусства, как живого и сложного организма. Свои построения эстетика основывает на анализе понятия искусства и из него получает свои выводы, к которым подводятся те или иные категории искусства.

“Эстетика” интересовала прежде всего проблема эстетической телеологии: мир пребывает для осуществления Красоты, которая объявляется в Прекрасном, в Добре, в Возвышенном. Прекрасное есть Добро и Истина.

Прекрасное, как высшая категория, к себе сводит и через себя объясняет чувства человека, его волю, мышление. Прекрасное создаёт гармонию в мире и устанавливает отношения между людьми и Природой в её единстве и множественности явлений. Природа могущественный орган, осуществляющий эстетическую телеологию. Сама Природа представляет Естественную Красоту.

В наивысшей степени обладает знанием Прекрасного художник: он жрец, – чувства, воля и мышление его содержат в себе стихию Прекрасного. Художник – творец, так как он своими эстетическими чувствами, волей, воображением вызывает к жизни Искусство».>24

Это типичная для того времени тенденция в отношении к умозрительной эстетике начала XIX века. Эта эстетика действительно говорила о Вечном и Прекрасном. Может быть, эти слова, хотя и написанные с большой буквы, не представляют такого позорного пятна на её памяти, но с точки зрения людей, проникнутых идеями совре менного искусствознания и литературоведения, подобного рода устремления представляли собой явления чрезвычайно отрицательные и подлежали такой карикатурной стилизации и высмеиванию.

Но действительно ли эта наука, провозглашавшая вместе с Юлианом Шмидтом, что новое поколение не строит систем, что им нужна эстетика не сверху, а эстетика снизу, как говорил Ф<ехнер>, с условиями жизни и т. д. И не только явления моды, но и явления общекультурного характера, которых много в общественной жизни людей и которые всегда располагаются вокруг того центра, который мы называем искусством. Поэтому подобные культурно-исторические исследования осознают внешнюю фактическую сторону, внешние факты, а не внутренние факты искусства, осознают, по известному выражению Гегеля, только леса вокруг постройки, вокруг здания искусства, но не само строение.

Исследование социологических факторов, культур но-историчес ких факторов давало ряд интересных материалов для психологии индивида и общества, но вместе с тем оно как раз не охватывало того, чем оно больше всего хвалилось, то есть как раз элемента фактической достоверности применительно к явлениям искусства у этого типа науки не было и не могло быть.

Поэтому, естественно, наступила реакция. Это произошло и по другим причинам. Но, исходя из внутренней логики, несомненно, это была реакция на такую позитивистскую трактовку искусства. И эта реакция возникла вначале в семидесятых-восьмидесятых годах, представленная кружком известного немецкого художника Ханса фон Маре, теоретиком искусства Конрадом Фидлером, скульптором Адольфом фон Гильдебрандом, теоретическая деятельность которого относится к девяностым го дам, потому что в это время вышла его книжка «Проблема формы в изобразительном искусстве»25.

В чём заключалась эта новая теория, связанная с лозунгом Ланге «Назад к Канту!»26 и исходившая из критики позитивизма и наивного реализма в философском смысле этого слова? Это была теория, которая развивала теорию в сторону идеализма субъективного, и наиболее яркий представитель этой теории Фидлер был кантианцем по общему мировоззрению, который и развивал кантиан ство в сторону имманентной философии. Это была типичная для западноевропейской философии кон ца XIX века теория, которая сво дилась к тому, что не сознание определяется бытием, а наоборот, бытие определяется сознанием, что отрывать явления внешнего действительного мира от сознания человеческого нельзя, и то, что мы имеем перед собой в окружающем мире, есть непосредственное тождество внешних вещей и нашего сознания.

Фидлер говорил, что мы можем познать окружающий нас мир. Но мы познаём его только при известном условии. Этим условием является наша психофизическая организация. Ещё из кантовской философии известно, что пространст во и время являются такими формами восприятия и организуют эмпирический чувственный материал, получаемый из внешнего мира. У Канта сохраняется ещё «вещь в себе», а в буржуазной философии этот элемент материализма исчезает и создаётся представление о том, что мир складывается из чувственных форм, в которые уложен чув ственный материал наших восприятий, наших переживаний, наших ощущений.

В чём же заключается сила и значение искусства? Значение его чрезвычайно велико, поскольку искусство представляется основным элементом, организующим этот психофизический поток. В качестве примера можно сослаться на такое утверждение Фидлера, что слово является важнейшим способом организации не только наших понятий и представлений, но и элементов реального мира. Это почти средневековое представление – слово является высшей реальностью как форма, в которую укладывается наш материал переживаний и ощущений. И такой формой является изобразительный знак или жест. Изобразительные знаки собираются в определённые зритель ные формулы. Эти зрительные формулы, зрительные знаки представляют так называемые опорные пункты в этом хаотическом хоре, и весь мир состоит из подобной кристаллизации форм, черпающей начало из нашей организации психофизической и материала ощущений. Отсюда мысль о том, что мы воспринимаем внешний мир и в искусстве мы должны воспроизводить правду внешнего мира – наивный реализм, в действительности мы воспринимаем не внешний мир, но те элементы наших собственных ощущений, которые при известной конвенции, при известной условности могут быть предметами нашего формирования.

И вот задача искусства заключается вовсе не в правдивом воспроиз ведении действительности, – искусство имеет свою собственную логи ку, своё собственное движение форм, свои зрительные формулы, ко торые в изобразительном искусстве тяготеют к глазу, и, собственно, в этом-то и заключается то основное, что должен делать историк искусства, исследователь искусства, когда он занимается этими художественными произведениями. Он вовсе не должен переживать, и никакая чувствительность вообще в этой области недопустима. Он должен производить то, что получило название формального анализа. Он должен оставаться сравнительно холодным к рассматриваемому предмету. Его собственные психологические переживания и ощущения не относятся к миру форм, к зрительным формулам, которые даны в искусстве как в особом мире, не стоящие рядом с миром реальным, но представляющие некое развитие и уяснение себе этого реального мира.

Те элементы формы, которые мы находим в действительном нашем восприятии, художник очищает, организует, подчиняет известным законам, и задача исследователя заключается в том, чтобы изучить эти конвенции, изучить эти условия, при которых художественное произведение существует. Значит, дело не в оценке, а дело только в формальном анализе. Поэтому дело не в реализме, не в нахождении правды в искусстве, потому что каждое художественное произведение имеет свои самостоятельные законы, а всё искусство представляет такую серию самостоятельных предметов, форм – внутреннюю историю форм. Фидлер называл это номинализмом, хотя по средневековой терми нологии это является скорее реализмом, – это приводит в начале XX века к возрождению схоластики, экс<эксцессам?> философии гуссерлианства. То, что мы сейчас видим в виде рудиментарных остатков, относится именно к этой эпохе формализма, основоположниками которого являлись Фидлер и Гильдебранд.

К этому же периоду относится и самый подход к формальным задачам искусствознания и литературоведения. В области искусства искусствоведение

В своё время это было чрезвычайно популярно, а сейчас это сохраняет общее впечатление от таких представлений, что исследование искусства подобно исследованию математического или естественнонаучного характера при известном внешнем холодном созерцании, наблюдении, разъединении, разложении на составные элементы (вы этого уже не захватили, а я ещё это захватил в практике, в цвету, и одно время сам был объектом борьбы этих теорий).

Помню, как в покойном ВХУТЕМАСе изучали теорию28. Я как раз стал заниматься, когда был выработан новый учебный план, разработанный Фаворским, разработанный отчасти по методу Гильдебранда, отчасти немецкого физика Оствальда, который погрешил полуискусствоведческим трудом по теории цветов.

Рисунок и живопись не изучали, а изучали элементы искусства – цвет, объём и пространство, чистые формы. Причём по линии цветов система состояла в том, чтобы изображать спектры. Сначала спектр без <…>, затем в развёрнутом виде, и дальше вся эта оствальдовская премудрость, которая умещается в такой тоненькой книжечке.

Затем предстояло делать какие-то формы, но чтобы они не были похожи на действительные предметы, а чтобы они были исследованием чистой формы. Придумать такую форму, чтобы она не была похожа на действительную форму. Тут были реки, плоскости, корабли, всё это перекрещивалось, всё это должно было представлять какие-то конструкции на основе анализа разложения формы. Только после этого мы должны были начать изучать природу и действительность, так что никакой Леонардо или другой взыскательный художник не мог к нам предъявить никаких требований.