Полная версия

Вальтер Беньямин – история одной дружбы

Несколько дней спустя Беньямин пришёл ко мне вечером, и в долгом разговоре мы ощутимо сблизились. Я высказал ему возражения против журнала «Начало», а он сказал, что расстался с этим миром, который рухнул с началом войны, в особенности оттого, что важнейший для него человек из этого мира, его друг Хейнле – о котором в дальнейшем он всегда говорил просто «мой друг» – через несколько дней после начала войны покончил с собой вдвоём с подругой. Я рассказал ему о двух группах оппозиции, которые тогда занимали меня – о сионистской «Младоиудее» и о социал-демократически настроенных крайних левых. Он предложил мне позвать его на одну из дискуссий в «Младоиудею», когда я буду выступать. Он сказал, что еврейство ему очень интересно, хотя он о нём вообще ничего не знает. У меня же было ощущение, что в этом кругу ему будет неуютно, и я не откликнулся на его инициативу. Уже в то время я был помешан на книгах и собрал немалую библиотеку, где он находил много интересующих его вещей. Особенно его заинтересовала монография Густава Ландауэра «Революция»30, от которой я тогда был в восторге. Я подарил ему экземпляр первого номера «Интернационала» и дал почитать несколько номеров журнала «Лучи света» <Lichtstrahlen>, издававшегося Юлианом Борхардтом и единственного тогда ещё легально выходившего органа «Циммервальдской левой»31 в социалистическом Интернационале, ориентированном на строго антивоенную политику. В то время мы начали вести довольно продолжительные беседы о Канте, чью «Критику чистого разума» я тогда читал в издании Макса Дессуара. Беньямин честно сознался, что всегда доходил лишь до «трансцендентальной дедукции», да и ту не понял. Мы говорили о Кантовой теории априорных синтетических суждений, о математике и об Анри Пуанкаре, чья критика этой теории32, произведшая на меня сильное впечатление, поразительным образом – ведь у Беньямина не было больших познаний в математике – оказалась в целом известной и ему, хотя не показалась ему убедительной. Он же объяснил мне шеллинговское решение этой проблемы, о котором я ничего не знал.

Позднее я сопровождал его на какую-то встречу, назначенную на Унтер-ден-Линден, и он рассказывал мне, как в 1914 году собирался освободиться от военной службы под видом больного дрожательным параличом. Я записал это в дневник, но без подробностей – по понятным причинам я о таких вещах ничего не записывал, в том числе и тогда, когда речь шла о моих собственных военных переживаниях и связях. Лишь позднее он рассказал мне о том, что с несколькими друзьями из «Молодёжного движения» в первые дни августа в Берлине записался добровольцем, и не из-за военного энтузиазма, а опережая неотвратимый призыв так, чтобы не разлучаться с друзьями и единомышленниками. Об этом же он написал в «Берлинской хронике»33. Однако тогда ему отказали, а кончина Хейнле впоследствии изменила его настрой. При очередном освидетельствовании его года рождения, проходившем в сентябре или октябре 1914 года, он симулировал дрожательный паралич, заранее натренировавшись. Из-за этого его призыв отложили на год. Гораздо позднее он рассказывал знакомым невероятно подчищенный вариант этих событий, истинную суть которых он сообщил мне тогда ещё в неискажённом виде.

В ту пору он представил мне свою невесту Грету Радт, о которой при следующих встречах говорил мне как о жене, что меня удивляло. Носил он, как и прежде, кольцо на левой руке, свидетельствующее лишь о помолвке. После знакомства я уехал и при жизни Беньямина больше не видел Грету Радт. Однако 50 лет спустя в Париже она рассказала мне, что эта помолвка состоялась по недоразумению. Близкая дружба у них с Беньямином была с 1913 года, а в июле 1914 года они вместе провели некоторое время в Баварских Альпах. В конце июля его отец прислал ему телеграмму-предупреждение «sapienti sat»34, видимо, для того, чтобы побудить его бежать от военного призыва в Швейцарию. Однако Беньямин неправильно понял эту депешу и в ответ официально известил отца, что обручён с Гретой Радт.

Спустя десять дней мы вновь встретились на несколько часов. Тогда вышел из печати первый номер издававшегося Эрнстом Йоэлем журнала «Прорыв» <Der Aufbruch>, который вскоре был запрещён из-за своей антивоенной позиции. Йоэля отчислили из университета, что вызвало некоторую шумиху из-за весьма нечестной процедуры исключения. Беньямин рассказывал мне, что когда его самого избрали президентом ассоциации «Свободного студенчества» в Берлине, Йоэль был одним из вожаков настроенной против него оппозиции. Йоэль был главой группы, ориентированной на социально-политическую работу, тогда как Беньямин считал это направление тупиковым и – как доказывает его статья «Жизнь студентов» (написанная на основе его вступительной речи в качестве президента) – выступал за «обновление» интеллектуалов. Беньямин рассказывал, что Йоэль ждал от него сотрудничества в журнале, а он отказался, подробно обосновав свой отказ. Однако мне он не говорил, в чём заключались эти основания. Номер журнала содержал также статьи Густава Ландауэра и Курта Хиллера, которые по своим характерам не подходили друг другу, но здесь выступили вместе в журнале – как мы считали, чахоточном и, при всём своём антивоенном характере, лишённом направления. Беньямин очень хорошо проанализировал статью Ландауэра, которую я защищал. В отличие от «Прорыва», Беньямин сильно расхваливал мой номер «Интернационала», где ему больше всего импонировала строгая объективность статей. Таким образом, мы подошли к разговору о социализме, марксизме и философии истории, а также к вопросу о том, как должен выглядеть труд по истории, если в нём действительно будет история. Беньямин согласился, что в истории невозможно установить законы, хотя и придерживался своего определения: история есть «объективное во времени, познаваемое объективное». В этом он видел выход для возможности научно подтвердить такое объективное. Он признавался, что до сих пор ему этого не удавалось, тогда как я стремился доказать невозможность такого предприятия. Наконец, каждый из нас сказал: «Вот когда Вы проживёте жизнь, то поймёте, что я был прав». Беньямин отрицательно отзывался о психологической историографии Карла Лампрехта, о которой я с ним заговорил, а затем в этой связи вновь вспомнил Бубера, которому ставил в упрёк схематичную психологическую философию истории – что оспаривал я, в те годы ценивший философию Бубера гораздо выше. Беньямин ни во что не ставил буберовские комментарии на книгу Даниила (1913)35 и рассказывал, что в ассоциации «Свободного студенчества» у него с Бубером состоялась продолжительная дискуссия на эту тему. На меня же эта книга произвела впечатление, однако гораздо больше мне нравилось Буберово послесловие к «Речам и притчам Чжуан-цзы»36, превосходной книге, которую Беньямин не знал, а я обещал ему дать почитать. Он рассказал мне, что теперь занят переводами из Бодлера. И действительно, на его большом письменном столе, у которого я сидел напротив него перед тем, как мы начали ходить по комнате, споря и жестикулируя, лежали очень красивое ровольтовское издание 1909-го или 1910 года Fleurs du mal37, несколько томов Гёльдерлина, вышедших в издательстве Insel38 – не Гёльдерлин под редакцией Норберта фон Хеллинграта, вышедший у Георга Мюллера39 (впоследствии Беньямин пользовался только этим изданием40), – и «Графология» Крепьё-Жамена41, указывавшая на интенсивные занятия Беньямина в этой сфере. Кроме того, на столе лежало несколько блокнотов разного формата, один из которых выделялся крошечными размерами.

15 августа, в пятницу вечером, Беньямин пригласил меня к ужину, где он познакомил меня со своими родителями и с сестрой Дорой, которой было тогда лет 15–16. Он предупредил меня, что его отношения с семьёй не слишком безоблачны. С братом Георгом, который впоследствии стал врачом и активистом коммунистического движения, Беньямин познакомил меня лишь позднее, когда представилась возможность. Но мне не приходилось говорить с Георгом ни о чём серьёзном, мы обменивались лишь пустыми вежливыми фразами. Беньямин прочёл мне четыре стихотворения из Fleurs du mal в своём переводе и в переводе Стефана Георге. Он читал очень красиво, совсем не в стиле круга Георге. Во всех четырёх случаях я принимал его переводы за переводы Георге. А в двух случаях так и остался уверен, что его перевод лучше.

Я рассказал ему о своём переводе Песни Песней, над первым вариантом которого тогда работал. Он считал эту работу чрезвычайно трудной, свою же – наоборот, пустячком. Мы заговорили о Библии, и он показал мне перевод, изданный Леопольдом Цунцем в 1830-е годы42, о стиле которого он был высокого мнения и который – по его словам – часто и много читал. Я сказал ему, что перед нашей встречей побывал на пятничном вечернем богослужении в Старой cинагоге, чья строго ортодоксальная литургия привлекала меня характерным способом декламации. Я рассказал ему, как выучил древнееврейский и о том, что до сих пор глубоко погружён в занятия этим языком. Он спросил: «По скольку часов в неделю Вы учили его?». Я ответил: «От 10 до 15 часов, меньше нельзя». Я рассказал ему, что дважды в неделю по вечерам изучал Талмуд по 2–3 часа – и это его чрезвычайно заинтересовало. Беньямин хотел знать, как всё это происходит, и я постарался объяснить ему, что так очаровало меня в чтении талмудических дискуссий. Тогда мы – в кружке от 6 до 8 человек – изучали трактат об оформлении свидетельств о разводе, и я объяснил ему, как проходит такая галахическая дискуссия, когда учитель Писания подходит к предмету со всех сторон, зачастую в связи с по-разному интерпретируемым стихом Библии. К моему удивлению, Беньямин сказал: «Так, например, как у Зиммеля». Тогда я имел ещё очень смутное представление о Георге Зиммеле, а сам Зиммель только что уехал из Берлина; замечание Беньямина побудило меня прочесть некоторые труды Зиммеля, и они мне долгое время нравились гораздо меньше, чем Талмуд, с образом мысли которого они действительно имели родство. Я расхваливал ему своего учителя, д-ра Исаака Блейхроде, благочестивого, уединённо живущего и скромного раввина из небольшого союза частных синагог в нашей местности, правнука одного из последних великих талмудистов Германии в начале XIX века, который великолепно разбирался в Талмуде, мог истолковать любую его страницу и вообще передавать из поколения в поколение иудейские традиции. Беньямин вздохнул и воскликнул: «Ах, если бы такое было в философии!». Я заметил: «Но ведь Вы же учились у Риккерта», который тогда считался одним из наиболее проницательных и успешных преподавателей философии. Беньямин сказал, что он разочаровался в Риккерте, который действительно очень умён, но неглубок. Потом он показал мне драгоценные приобретения своей библиотеки, «Уголино» Герстенберга – драму, которую он мне очень расхваливал и дал почитать более позднее её издание – и первое издание «Од» Клопштока, из которого прочитал мне красивым голосом короткое стихотворение «К Цидли» («Цидли, ты плачешь, а я, конечно, дремлю…»), это стихотворение он объявил одним из прекраснейших на немецком языке. После этого я купил себе рекламовское издание «Од» и сохранил его по сей день в память о нашей встрече. Беньямин вообще очень охотно декламировал. Я помню, что, кроме Бодлера, слышал в его исполнении также Пиндара, Гёльдерлина и Мёрике. Позднее в Швейцарии он вечерами читал и стихи из венка сонетов на смерть Хейнле и говорил, что хочет написать пятьдесят таких сонетов – на что я рассказал ему о «Пятидесяти вратах понимания», которые, согласно Талмуду, были открыты Моисею, кроме последних – что Беньямину очень понравилось.

В один из этих вечеров, когда мы ещё раз обсуждали уже запрещённый к тому времени журнал «Прорыв» Эрнста Йоэля, Беньямин с негодованием показал мне почтовую карточку от Курта Хиллера, «активиста»; на адресной стороне карточки была приписка, до сих пор стоящая у меня перед глазами: «Я только что услышал, что Йоэль крестился. Вы, наверное, тоже крещены? Я обнаружил, что крещение и невесёлое расположение духа взаимосвязаны». Беньямин воскликнул: «И это на открытке!». Я спросил, зачем он – в таком случае – общается со столь бестактным человеком. Он же ответил, что знает Хиллера уже несколько лет, с эпохи «Неопатетического кабаре» (основанного в 1910 году зародыша экспрессионизма), и ценит его как, в сущности, человека очень приличного – оценка, на которую Хиллер, кстати, не отвечал тем же самым, ненавидя Беньямина, о чём он в 1944 году, услышав о кончине Беньямина, злобно распространялся в письме к Эрвину Лёвензону, которое находится у меня в распоряжении. Когда мы вели этот разговор, Беньямин уже согласился дать свою статью «Жизнь студентов»43 для сборника Хиллера «Цель», который готовился к печати. Когда в феврале 1916 года книга вышла, я написал Беньямину письмо, полное энтузиазма в отношении открыто взятой в ней антивоенной позиции, удивляясь лишь, как подобный революционный призыв мог пройти цензуру. Ответное письмо Беньямина от 2 марта 1916 года остудило мой пыл: «О “Цели” я совсем иного мнения, чем Вы, впрочем, для меня важны моя собственная статья и статья Верфеля, а больше ничьи. Я надеюсь подробно рассказать Вам причины этого в Берлине». Статья Верфеля, иронически озаглавленная «Разговор с государственным деятелем», была направлена против активизма, политической философии Курта Хиллера. Беньямин впоследствии устно объяснил мне своё глубокое отвращение к рационализму большинства статей из этого сборника, и особенно – к статьям Хиллера, Людвига Рубинера, который тогда был решительным анархистом, и Альфреда Вольфенштейна. Мы безрезультатно спорили о статье Генриха Манна «Дух и дело», которую я считал превосходной, а Беньямин отвергал по непонятным мне причинам.

Беньямин тогда намеревался съездить на пару недель в Бад-Арендзее44, где обещал прочесть буберовского «Чжуан-цзы», которого я ему привёз. Но собрался он в эту поездку лишь позже, между 8 и 22 сентября 1915 года, а перед этим его задержали другие дела. По его возвращении и до его отъезда в Мюнхен, где он хотел учиться в следующем семестре, я ещё трижды подробно беседовал с ним. 1 октября он говорил о Гёльдерлине и дал мне – что лишь впоследствии прояснилось для меня как знак большого доверия – машинописную копию своей работы «Два стихотворения Фридриха Гёльдерлина», глубоко вдающийся в метафизику анализ двух стихотворений: «Мужество поэта» и «Робость» – проделанный Беньямином в первую военную зиму 1914–1915 годов45. Гёльдерлин – под влиянием его нового открытия, сделанного школой Георге – превратился в кругах, где Беньямин вращался между 1911-м и 1914-м годами, в одну из высочайших поэтических фигур – и с точки зрения Беньямина его покойный друг Хейнле, «кристально чистый лирик», как определил Хейнле в разговоре со мной теперь тоже покойный Людвиг Штраус, представлял собой явление, родственное Гёльдерлину. Смерть унесла Хейнле в сферу неприкосновенности, которую можно ощутить в каждом высказывании Беньямина о нём. Но при жизни Хейнле между друзьями не было недостатка в серьёзном напряжении – что отчётливо явствует из заметок Беньямина в «Берлинской хронике». В этом разговоре о Гёльдерлине я также впервые услышал от Беньямина ссылку на издание Гёльдерлина, подготовленное Норбертом фон Хеллингратом, и узнал о его работе над переводами Гёльдерлина из Пиндара, которые произвели на него глубокое впечатление. Но в таких вещах я тогда мало что понимал.

В другой вечер мы начали играть в шахматы, обнаружив, что оба любим играть – впрочем, без чрезмерной теоретической подготовки. Мы часто играли в шахматы и в последующие годы, особенно в Швейцарии.

Я как сейчас помню ночь с 20-го на 21 октября, перед переосвидетельствованием Беньямина. По его просьбе я провёл с ним эту ночь до утра, сначала несколько часов в разговорах в новом Café des Westens на Курфюрстендамм46, а затем играя в шахматы и карты («от 66 до 1000», вырожденная разновидность весьма распространённой тогда игры в «шестьдесят шесть») в его комнате на Дельбрюкштрассе, и при этом он пил значительные количества чёрного кофе, как тогда многие практиковали перед переосвидетельствованием. Мы сидели вместе с девяти часов вечера до шести утра. В Café des Westens он рассказывал кое-что о себе и о своём пребывании в «Молодёжном движении» – о чём обычно говорил очень мало. Тогда я впервые услышал имя Симона Гутмана, который играл большую роль в «Неопатетическом кабаре» и в кругах журнала «Начало» и был упомянут Беньямином – после их разрыва – лишь в смутных намёках как демоническая фигура. Гутман участвовал в раздорах и скандалах в «Дискуссионном клубе» «Молодёжного движения», пытаясь путём переворота поставить Беньямина и Хейнле редакторами «Начала» вместо Барбизона и Бернфельда. Беньямин рассказывал также, что его бабушка с отцовской стороны, Брунелла Мейер, которая тогда была ещё жива, происходит из семьи ван Гельдерн, семьи матери Генриха Гейне. Впоследствии я обнаружил, что имя Брунелла, которое в еврейских семьях часто – по крайней мере, официально – заменяло имя девочек Брайна или Бройнле, в семье ван Гельдерн считалось наследственным с начала XVIII века. У Беньямина тогда ещё был родственник из этой семьи в Рейнланде, по-моему, в Мюльгейме под Кёльном. Он рассказал мне также, что его мать была сестрой прежде очень известного математика Артура Шёнфлиса, который впоследствии стал ординарным профессором во Франкфурте-на-Майне. Что же касается круга «Молодёжного движения», то Беньямин говорил о нём весьма общо, не вдаваясь в подробности катастроф и напряжений, о которых упоминал лишь намёками. (У меня есть несколько документов об этом, в основном от Барбизона.) Он говорил лишь о культе гения, царившем в этом кругу.

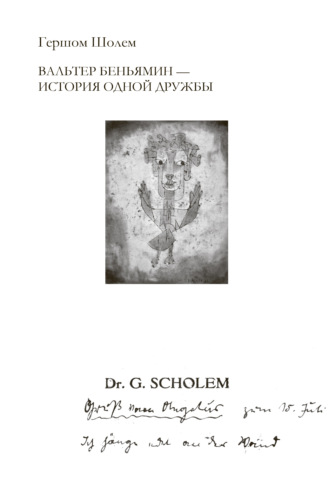

Вверху: Café des Westens. Снимок из газеты Berliner Tageblatt от 2 мая 1905 г. Слева направо: жена П. Шеербарта Анна Зоммер, Самуэль Люблински, Соломон Фридлендер, Пауль Шеербарт, Эльза Ласкер-Шюлер, Херварт Вальден.

Внизу: почтовая открытка с интерьером Café des Westens

После описанной ночи Беньямину удалось получить год отсрочки, тогда как сам я, только что выдержав выпускной экзамен экстерном перед комиссией, должен был ждать призыва на военную службу. Беньямин, как и намеревался, уехал в конце октября в Мюнхен, где училась и Грета Радт. О нём долго не было известий, и лишь когда я – объявленный врачом негодным к военной службе вскоре после моего призыва в Верденна-Аллере – известил его в начале декабря о моём увольнении из армии и о возобновлении учебы, он вновь начал мне писать. Но он боялся вскрытия писем цензурой и моих неосторожных высказываний на политические темы. «Между Берлином и Мюнхеном цензуры нет, – писал он мне, – но, несмотря на это, рекомендуется всяческая [дважды подчёркнуто!] мудрость, prudentia47. Это я прошу Вас серьёзно принять во внимание».

КРЕПНУЩАЯ ДРУЖБА (1916–1917)

В начале марта Беньямин сообщил мне, что вернётся примерно 15-го числа, и мы сможем подробнее обсудить поставленные в моих письмах вопросы о Платоне, о котором я тогда много читал, и предложенные мною критические рассуждения по математике. Я с нетерпением ждал этого. В дневник я записал: «Если долго о чём-то думаешь, тебя возвышает возможность общности с плодотворным и благоговеемым. С Брауэром (другом моей юности) я не могу об этом говорить, да и с другими тоже: я не могу говорить с сионистами о своих сионистских делах, на самом деле – это угнетающий факт для обеих сторон… Мне приходится идти к несионисту и нематематику Беньямину, у него есть некий орган там, где большинство других уже ничего не воспринимает». Но у меня почти не осталось воспоминаний о многообразных беседах, которые мы вели тогда в Берлине с 9 апреля до конца месяца.

Когда Беньямин уехал в Мюнхен, где хотел поработать в уединении, он надеялся найти там Людвига Клагеса, чьи графологические сочинения привлекали его, как он упоминал en passant48. Но Клагеса в Мюнхене не оказалось – теперь мы знаем, что за два месяца до этого он уехал в Швейцарию, так как тоже полностью отвергал тогдашнюю войну. Почти 14 месяцев, проведённые Беньямином в Мюнхене, стали решающими для его последующей жизни. Весной была расторгнута помолвка с Гретой Радт и началась его связь с Дорой Поллак – она жила в Зеесхаупте на озере Штарнбергзее49 на вилле своего (очень богатого) мужа, с которым она в том же году развелась. Дора, родом из Вены, была дочерью известного англиста и специалиста по Шекспиру, профессора Леона Кельнера, сиониста «первого призыва» и близкого друга, а впоследствии – душеприказчика Теодора Герцля; Кельнер был ответственным редактором герцлевских «Сочинений по сионизму» и дневников50. То есть она росла в сионистской среде, но впоследствии отдалилась от неё и, выйдя в Берлине замуж за Макса Поллака, примкнула к «Молодёжному движению». В «Берлинском дискуссионном клубе» она играла важную, пусть и общественную, роль. В детстве она год проучилась в Англии и превосходно знала английский, была очень музыкальна и играла на фортепьяно, но в первую очередь обладала сильной восприимчивостью и способностью к живому отклику и усвоению того, что считала важным. У неё была живая речь с заметным венским выговором, она умела заводить разговоры или переключать их на другую тему. Один член этой группы, живший по соседству с Максом и Дорой Поллак, рассказывал мне, что на него и на других выступления Доры производили большое впечатление, и все они были в неё немного влюблены. Некоторые опубликованные письма Беньямина этого периода (1914) свидетельствуют о её тогдашнем участии и дружественном отношении к Беньямину. В апреле 1915 года, когда Дора жила ещё в Зеесхаупте, они с Беньямином предприняли поездку в Женеву, чтобы навестить друга юности и соученика Беньямина Герберта Блюменталя (впоследствии Бельмор), который долго поддерживал тесную дружбу с обоими и принимал живое участие в «Молодёжном движении». Блюменталь был гражданином Англии и за несколько месяцев до войны – видимо, ради дальнейшего образования, а он был график – уехал в Англию, а после начала войны переселился в Швейцарию, где женился на Карле Зелигзон, с которой Беньямин дружил в 1913–1914 годах (некоторое время между ними было сильное влечение). Существуют письма Доры к Блюменталю, которые подробно рассказывают о трениях в «Молодёжном движении» весной 1914 года и показывают, что уже тогда они признавали в Беньямине самый значительный ум этого движения. Но в середине мая 1915 года Дора рассталась с Беньямином, чтобы, как она писала в одном письме, «спасти себе жизнь». И только в начале 1916 года они возобновили общение.

Когда я вспоминаю, чтó между нами было общего после этих первых встреч, то вижу несколько приметных вещей. Я назвал бы непоколебимость в следовании духовной цели; отторжение от среды немецко-еврейской буржуазной ассимиляции – и положительное отношение к метафизике. Мы были сторонниками радикальных требований. В университетах у нас обоих не было, по существу, учителей в полном смысле слова, мы занимались самообразованием, каждый на свой лад. Не припомню, чтобы кто-то из нас с энтузиазмом говорил о ком-то из преподавателей, а если мы кого и хвалили, то это были чудаки и неудачники, скажем, языковед Эрнст Леви со стороны Беньямина и Готтлоб Фреге с моей. Доцентов по философии мы всерьёз не воспринимали – может быть, самонадеянно. К примеру, я был разочарован курсом лекций Эрнста Кассирера по греческой доплатоновской философии зимой 1916–1917 годов, а Беньямин, ни во что не ставя Риля, отговорил меня от участия в его семинаре по кантовским «Пролегоменам». Он процитировал шутку, ходившую о профессорах Штумпфе и Риле: «В Берлине философия выкорчевана со Штумпфом и Рилем»51. Он говорил в те годы без всякого почтения и о Риккерте, хотя и признавал за ним острый ум; но и этого мне было достаточно, чтобы изучить одно из поздних изданий труда Риккерта «Предмет познания»52. Мы пробивались к своим звёздам без академических руководителей. В разговоре о произведениях Франца фон Баадера, который мы вели в Швейцарии – насколько я помню, они, да ещё сочинения Платона, были единственными полными собраниями философских трудов в библиотеке Беньямина, – мы пытались вообразить, каким должен быть уровень слушателей, чтобы они могли усвоить лекции такого духовного полёта и такой глубины. Я как раз прочёл тогда баадеровские «Лекции по теории жертвы по Якобу Бёме»53 и сообщил об этом. Баадер импонировал Беньямину больше, чем Шеллинг, у которого он в свой период «Свободного студенчества», кроме разбора Канта, прочёл только «Лекции о методе академического исследования»54.

Об Эрнсте Леви мы заговорили в апреле 1916 года, когда я рассказал Беньямину о приобретении у антиквара издания «Сочинений по философии языка» Вильгельма фон Гумбольдта под редакцией Штейнталя55. Я натолкнулся на него при чтении «Докладов к критике языка» Фрица Маутнера56, над которыми тогда упражнялся. Беньямин был поражён и сообщил мне, что в одном из своих ранних семестров участвовал в семинарах Эрнста Леви по гумбольдтовской философии языка; введение Леви к Гумбольдту произвело на него особенное впечатление. А именно: Эрнст Леви предлагал одному из студентов прочесть большой отрывок из выборки сочинений Гумбольдта, возможно, и из того самого штейнталевского издания, а затем спрашивал: «Вы это понимаете? Вот я – нет». Такими и подобными замечаниями он распугивал большинство, так что на второй час являлось немного студентов, среди них – Беньямин. И тогда Леви говорил: «Итак, мы избавились от плебеев и можем начинать», – и после этого у него были очень интересные занятия. Беньямин рассказал мне историю своеобразного скандала, случившегося при габилитации57 Леви в Гёттингене, где тому – хотя он отвечал всем прочим требованиям – было отказано в venia legendi58 из-за чисто формальной «испытательной лекции» на тему «О языке раннего Гёте». Он тогда пытался обосновать утверждение, будто в языке раннего Гёте происходит сдвиг от индоевропейского языкового типа к финно-угорскому59, которому были посвящены специальные исследования Леви. Гёттингенский факультет воспринял это как кощунство по отношению к Гёте, а Леви удалось добиться габилитации в Берлине лишь позднее и с более безобидной темой. Беньямин дал мне почитать брошюру с этой вступительной лекцией (затем я купил её за пятьдесят пфеннигов); в предисловии к ней автор намекал на происшествие в Гёттингене лишь в совершенно непрозрачной и «благородной» форме.