Полная версия

«Царское дело» Н.А. Соколова и «Le prince de l'ombre». Книга 1

«Госпожа Вырубова, – писала одна из фрейлин Государыни (С.К. Буксгевден), – считала, что ее служба Императрице заключается в том, что она выступает в качестве связующего звена между Александрой Феодоровной и мiром за стенами Дворца».

Несколько слов стоит сказать и о другом участнике комбинации – флигель-адъютанте, капитане I ранга Николае Павловиче Саблине (1880–1937), старшем офицере Императорской яхты «Штандарт», человеке весьма близком Царской Семье.

«О Саблине, – читаем в исключенных А.А. Вырубовой отрывках из своих опубликованных мемуаров, – можно писать тома. Но скажу вкратце, что его увлеченье Государыней Ее очень трогало, т. к. Она утверждала, что если кто Ее любит, то только как Царицу, а не человека, что Она всюду вносит холод, – помню первые письма Она в шутку мне подписывала: “The Iceberg”.

Склонную к мечтательности, Ее трогало, когда Саблин простаивал в Царском Селе зимой по колено в снегу, чтобы увидеть как Она проедет мимо в экипаже, или ходил в Крыму по 20 вёрст по горным дорогам, надеясь Ее встретить, в дни, когда почему-либо не бывало приглашения на tennis. В 1914 г. Саблину, вероятно, надоела его игра, он стал ухаживать за какой-то дамой и под разными предлогами отклонял приглашения в Ливадию.

Узнав от товарищей настоящую причину, я имела неосторожность сказать Ее Величеству, чего он [Саблин] мне конечно не простил, и стал всячески сплетничать, а что говорил Саблин было свято, – и вот тут я пережила страданья хуже тюрьмы!

Валентин Серов. Портрет княгини О.К. Орловой. Эскиз. 1910 г.

Можно себе представить радость придворных. Князь Орлов вызвал телеграммой свою жену, в надежде, что она займет мое место. Никто из них не понимал, уйди я, всё равно, на моё место никто не станет».

Духовные скорби, принесенные усилиями ближайшего окружения Императрице и Ее подруге, были уврачёваны Григорием Ефимовичем по возвращении того, когда он поправился после ранения, нанесенного ему в Покровском заговорщиками.

Но пред этим Анна Александровна должна была перенести еще последствия железнодорожной катастрофы, случившейся 2 января 1915 г., характер которой до сих пор не вполне ясен.

Впоследствии газетчики сообщали одну небезынтересную подробность: как раз к отходу этого злополучного поезда на Царскосельский вокзал пришли несколько высокопоставленных лиц, в том числе товарищ министра внутренних дел генерал В.Ф. Джунковский и уже известная нам княгиня Ольга Константиновна Орлова. Все они решили не спешить занимать места в I классе, а дождаться следующего поезда.

А.А. Вырубова в Царскосельском госпитале после ранения в железнодорожной катастр

Генерал и княгиня наверняка общались между собой. Хорошо известно, что Владимiр Федорович находился в дружественных отношениях с ее мужем. У генерала В.Ф. Джунковского и супругов Орловых было много общего: и ненависть к Г.Е. Распутину, и зложелательство по отношению к А.А. Вырубовой, и нелюбовь к Императрице. Не будем гадать, чем было вызвано их решение оставаться ждать следующего поезда: случайностью или они что-то знали. Во всяком случае, это позволило тому и другому одними из первых оказаться на месте трагедии.

«Часа через два, – вспоминая первые минуты после крушения поезда, писала впоследствии А.А. Вырубова, – появилась княжна Гедройц в сопровождении княгини Орловой. Я обрадовалась приходу Гедройц, думая, что она сразу мне поможет. Они подошли ко мне; княгиня Орлова смотрела на меня в лорнетку, Гедройц пощупала переломленную кость под глазом и, обернувшись к княгине Орловой, произнесла: “Она умирает”, – и вышла. Оставшись совершенно одной, так как остальных раненых уносили, я только молилась, чтобы Бог дал мне терпение. Только около 10 часов вечера по настоянию генерала Ресина, который приехал из Царского Села, меня перенесли в вагон-теплушку какие-то добрые студенты-санитары».

Дама с лорнеткой была никто иная как княгиня О.К. Орлова, содержавшая, начиная с 1914 г., свой лазарет в Царском Селе и, выходит, дружившая с княжной В.И. Гедройц, личностью также, следует признать, весьма странной в окружении Императрицы.

Что касается Ольги Константиновны, то был, кажется, ее звездный час: женщина, стоявшая, по ее мнению, на пути к вожделенной цели (быть рядом с Государыней), лежала поверженной перед лицом, казалось, неизбежной смерти…

«Быть может, за стеной Кавказа»

Политические интриги в Ставке Великого Князя Николая Николаевича, являвшегося Верховным Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами, приводившие к смене министров, что, в свою очередь, способствовало изменению курса Правительства, заставило в конце концов Императора Николая II принять решение о смещении безпокойного дядюшки, а заодно и активно действовавшего на стороне последнего князя В.Н. Орлова.

26 августа 1915 г. в Ставку прибыл Военный министр генерал А.А. Поливанов, сообщив Великому Князю об отставке с поста Верховного главнокомандующего и назначении его командующим Кавказской армией и Наместником Кавказа. Сразу же после получения этого столь неприятного известия Великий Князь вызвал к себе близких ему по духу людей, начальника штаба Ставки генерала Н.Н. Янушкевича и протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского, и совещался с ними около часа.

По наблюдению близко стоявших к нему людей, Великий Князь после этого «сильно постарел» и, хотя не высказывался вслух, «чувствовалось, что его отношения с Государем кончены». Супруга же его, Великая Княгиня Анастасия Николаевна «не скрывала своей неприязни к Государю и Государыне Александре Федоровне. “Россией правят темные силы”, – говорила она не раз».

Что касается князя В.Н. Орлова, то об изменениях в своем положении он узнал после того, как Император, отправлявшийся в Ставку в качестве Верховного Главнокомандующего, вычеркнул его имя из списка лиц, которые должны были отправиться вместе с Ним на Царском поезде.

Великий Князь Николай Николаевич обходит строй казаков в сопровождении князя В.Н. Орлова. Ставка. 1915 г.

«Владимiр Николаевич, – писал французский посол Морис Палеолог, – узнал о своей опале неприятным и неожиданным образом. Сообщая Великому Князю Николаю о назначении его Императорским наместником на Кавказе, Царь прибавил к Своему письму такой postscriptum: “Что касается Владимiра Орлова, которого ты так любишь, Я отдаю его тебе; он может быть тебе полезен для гражданских дел”. Великий Князь, который связан тесной дружбой с Орловым, тотчас же через одного из своих адъютантов спросил его о том, что означает это неожиданное решение».

Так, 27 августа 1915 г. завершилось долголетнее (с 26 августа 1906 г.) управление князем В.Н. Орловым Военно-походной канцелярией Его Императорского Величества.

Да, велико было долготерпение Царево, но и не безконечно…

Итак, к новому месту назначения Великий Князь отправился со своим окружением, которое современники оценивали весьма невысоко. «…При Николае Николаевиче, – считал Великий Князь Николай Михайлович, – нет ни одного даровитого советника, а лишь группа случайных людей и даже выскочек…» Известен также отзыв и генерала М.В. Алексеева: «Какие бездарности окружают Великого Князя!»

Он вытребовал с собой не только генерала Н.Н. Янушкевича (1868–1918), несшего при нем фактически придворно-дипломатическую службу. (Официально же он был назначен помощником по военной части Наместника (с 18.8.1915), а позднее (с 13.9.1916), одновременно, главным начальником снабжения Кавказской армии.)

Князь В.Н. Орлов (слева) с Лейб-хирургом Императорской Семьи профессором Сергеем Петровичем Федоровым (1869–1936) в Ставке.

Трудно поверить что этот поистине необъятных размеров князь в 1900 г. участвовал в летних Олимпийских играх в Париже, заняв в конных состязаниях 31-е место из 57-ми

Помощником по гражданской части Наместника стал тесно связанный с Великим Князем генерал князь В.Н. Орлов. Наконец, директором канцелярии Кавказского Наместника был поставлен П.В. Истомин (1879–1937), также, как и предыдущий, непримиримый враг Царского Друга.

Эта фигура в окружении Николая Николаевича также не была случайна.

Петр Владимирович был близок Великой Княгине Елизавете Феодоровне и еще одному человеку из ближайшего ее окружения – генералу и масону В.Ф. Джунковскому, после октябрьского переворота 1917 г. активно сотрудничавшему с чекистами.

На Кавказ П.В. Истомин попал сразу же после своей отставки (25.9.1915) с поста товарища Обер-прокурора Св. Синода вместе со своим шефом А.Д. Самариным, попытавшимся дать бой Государю Императору и Императрице в связи с прославлением святителя Иоанна Тобольского. (Подробно об этом мы писали в нашей книге. «Последний Царский Святой». СПб. 2003).

Кстати, сам князь В.Н. Орлов, в отличие от В.Ф. Джунковского или своего патрона, Великого Князя, масоном не был. Ни в списках Н.Н. Берберовой или О.А. Платонова, равно как и в авторитетном словаре А.И. Серкова, его имя не значится. В последнем фигурирует лишь его отец – князь Николай Алексеевич Орлов, принадлежавший к московской ложе Теоретического градуса.

Упор на масонство Владимiра Николаевича (видимо, для вящей убедительности общей концепции) делает в своей книжке лишь Т.Л. Миронова, не подкрепляя это какими-либо ссылками на источники. Поддавшись убедительности тона, и я (в подстраничном примечании к одной из своих книг) повторил однажды это совершенно безосновательное утверждение.

Бытует и еще одна легенда: о «княжеском благородстве» (да и как иначе, если Владимiр Николаевич фрондировал по отношению к Царю, Царице и Их Другу?). Так, автор очерка о князьях Орловых, работник Эрмитажа В.М. Файбисович утверждает: «С полным достоинством он воздержался от всякой жалобы, от упреков, и отправился в путь в Тифлис».

Тем не менее, и этот свой уход князь завершил решительным протестом, которым, как ему, видимо, хотелось думать, он утверждал среди ближайшего Царского окружения свою правоту.

По свидетельству французского посла Палеолога (о чем тот знал, скорее всего, со слов того же князя), В.Н. Орлов написал письмо на имя Министра Императорского Двора графа В.Б. Фредерикса, явно рассчитанного на уши Царя и придворных, в котором «умолял этого старого слугу открыть глаза Монарху на гнусную роль Распутина и его сообщников, на которых он указывал, как на агентов Германии».

Послание завершалось зловещим предупреждением-ультиматумом: «Император не может более терять ни одного дня для того, чтобы освободиться от темных сил, которые его угнетают. В противном случае, скоро наступит конец Романовым и России».

Одновременно была предпринята атака и с другой стороны.

«Ах, Моя Душка, – сообщала Государю Императрица в письме 11 ноября 1915 г., – Я принимала Ольгу Орлову, нарочно просила Ольгу и Анастасию остаться в комнате, всё обошлось хорошо, но когда Я встала, она попросила позволения говорить со Мной наедине, и тогда она всё выпалила насчет своего мужа и стала спрашивать, что у Меня против него, и говорила, что надеется, что Я не верю тем клеветам, которые против него распространяют.

Мне было жаль ее, но было страшно больно, так как Я не могла ее огорчить. Я как-то отделалась, но не думаю, чтобы она ушла сколько-нибудь разъяснив себе вопрос – Я была любезна и спокойна, и никакой неправды не говорила – ну Я не буду надоедать Тебе этим разговором. Слава Богу, что он прошел, – приходится выбирать Свои слова, чтобы потом они не были повернуты против Меня».

Назначение князя В.Н. Орлова помощником по гражданской части Наместника на Кавказе с производством в генерал-лейтенанты последовало 16 ноября 1915 г.

Вскоре лица, прибывшие на Кавказ вместе с Великим Князем, приобрели в Тифлисском обществе название «штаб-двора», развернув привычную им деятельность.

«…Вечером, – записала в свой дневник 1 января 1916 г. прибывшая в Тифлис англичанка Сара Макнафтан, – мы отправились в ложу Орлова на спектакль “Кармен”. Это было очень по-русски и роскошно. В глубине ложи были две гостиные, где мы располагались для бесед между актами и где нам подавали чай, шоколад и т. п.».

По свидетельству очевидца, «в среду высшего командного состава поползли неизвестные раньше интриганство и политиканство».

Сам Великий Князь, даже оказавшись на Кавказе, не оставлял своих политических амбиций, позволяя использовать себя известным силам для давления на Государя.

Широко известна попытка привлечения Николая Николаевича к заговору.

Великий Князь Николай Николаевич с членами Георгиевской Думы Кавказского фронта 1916 г.

Проект этого заговора (точнее, дворцового переворота) исходил из среды земско-городских деятелей. В случае успеха Трон должен был перейти к Великому Князю. Воцарение же должно было сопровождаться образованием ответственного министерства.

9 декабря 1916 г. в 10 вечера, после закрытия в Москве полицией V съезда представителей Всероссийского союза городов, на квартире князя Г.Е. Львова собралось секретное совещание. В нем приняли участие Н.М. Кишкин, М.М. Федоров, М.В. Челноков и А.И. Хатисов. Все масоны. Да и сам Николай Николаевич, о котором там зашла речь, как известно, также принадлежал к ложе мартинистов.

На совещании решено было свергнуть с Престола Императора Николая II, заменив Его Великим Князем Николаем Николаевичем.

«Главное препятствие, – заявил собравшимся князь Г.Е. Львов, – в личности Государя: Его пребывание у власти более невозможно! […] Единственный человек, могущий сейчас спасти положение – это Великий Князь Николай Николаевич, Наместник Кавказа. Ему доверяет армия и страна. Мы должны просить его взять власть в свои руки и вывести страну из ужасного положения».

Вступить в переговоры с Великим Князем заговорщиками был уполномочен городской голова Тифлиса Александр Иванович Хатисов (Хатисян) (1874–1945)[4].

Еще в 1902 г. он стал гласным Тифлисской городской думы и советником городского совета, а в 1904 г. – членом Тифлисской городской управы. Находясь на этих постах, принимал участие в революции 1905–1907 гг. В 1907 г. он занимал пост заместителя, а с 1910 г. – городского головы Тифлиса.

Тесные отношения связывали его с партией «Дашнакцутюн». Одновременно А.И. Хатисов поддерживал контакты с известными большевиками: Б. Мдивани, Ф. Махарадзе, М. Орахелашвили, С. А. Тер-Петросяном (Камо), Н. Элиавой.

Александр Иванович Хатисов

В годы Великой войны А.И. Хатисов состоял председателем Кавказского отдела Союза городов, уполномоченным Союза городов по Кавказу, а также членом Государственной думы.

Большевик С.С. Спандарян характеризовал его следующим образом: «Любимец наместницы, всей администрации, благословляемый армянским католикосом, экзархом Грузии, поздравляемый охранным отделением, сыскной полицией и комендантским управлением, пьющий за здоровье русского воинства, одновременно дашнакцукан, эсдек и кадет». Словом, всё было так, как, видимо, и приличествовало масону 33 градуса…

Прежде чем отправиться на Кавказ А.И. Хатисов выехал в Петроград, где беседовал с П.Н. Милюковым и Н.С. Чхеидзе. В Тифлис он прибыл 30 декабря. Проект, выработанный на секретном московском совещании, А.И. Хатисов изложил Великому Князю сразу же после новогоднего приема 1 января 1917 г.

Беседа длилась около часа. Наместник попросил два дня «на размышления». Подумав, Николай Николаевич решил не рисковать…

Тем не менее, Государю об этих переговорах стало известно. Доложил Ему об этом директор Департамента полиции генерал Е.К. Климович. В середине февраля 1917 г., по словам А.И. Хатисова, за десять дней до переворота, доверенное лицо Великого Князя пришло к нему в кабинет, сообщив: «Я должен вам сказать, что поручение, которые вы взялись выполнить, стало известно Департаменту полиции и доложено Государю. Результатом этого является проект назначения Его Высочества Наместником Дальнего Востока с местожительством во Владивостоке…»

«27-го февраля, получив по прямому проводу сведения о начавшейся в Петрограде революции и захвате власти Государственной думой, – писал генерал В.Н. Воейков, – Великий Князь вызвал к себе А.И. Хатисова и дал ему поручение оповестить о происходящих событиях население Тифлиса, Тифлисский гарнизон и политические партии, заявив им, что Великий Князь сочувствует начавшемуся народному движению.

На Эриванской площади был созван всенародный митинг; А.И. Хатисов с генералом князем Вачнадзе объехали казармы, где объявляли солдатам Тифлисского гарнизона о сочувствии Великого Князя революции. После объезда Хатисов вернулся во Дворец в сопровождении главарей социал-демократических партий, которым Наместник Его Величества лично заявил о своем присоединении к народному движению. На вопрос Великого Князя, верят ли ему социал-демократы, Жордания ответил: “Да”».

В тот же день Великий Князь попросил А.И. Хатисова пригласить к нему лидеров социал-демократов и дашнаков.

Послав телеграмму Государю, в которой «коленопреклоненно» умолял Племянника отречься от Престола, Великий Князь посчитал необходимым отчитаться о проделанной работе перед председателем мятежной Думы М.В. Родзянко (2 марта 12 ч. 47 м.): «Сейчас я в согласии с мнением генерал-адъютанта Алексеева обратился к Государю Императору с верноподданнической мольбой – ради спасения России и победоносного окончания войны принять решение, признаваемое нами единственным выходом при создавшихся роковых условиях. Главнокомандующий Кавказской армией, генерал-адъютант Николай».

Однако сами временщики в начале марта уже вряд ли нуждались в Великом Князе. Еще недавно он им был нужен для осуществления заговора. Сейчас же, во избежание неприятных неожиданностей, его необходимо было выманить с Кавказа, призвать его именем войска к подчинению, его самого заставить присягнуть (т. е. связать его клятвой), а потом под тем или иным предлогом избавиться от него.

7 марта в 10 часов утра ничего не подозревавший Николай Николаевич выехал из Тифлиса.

Великий Князь действительно добрался до Ставки. По пути его не остановили. Более того, толпы народа на железнодорожных станциях приветствовали Николая Николаевича, но он предпочитал не выходить из вагона.

В Могилев поезд прибыл 10 марта рано утром.

11 марта присягнувший временщикам Великий Князь Николай Николаевич был официально отчислен от должности, так и не приступив к обещанным ему обязанностям.

Всё окружение несостоявшегося Императора тут же подало прошения об отставке.

Служивший в Ставке дежурный генерал П.К. Кондзеровский обратился к подававшему бумагу князю В.Н. Орлову с вопросом, что его побудило принять такое решение. Присутствовавший при этом генерал М.Е. Крупенский, упредив ответ, сказал: «Какая же может быть причина – довольно посмотреть на князя, и будет ясно, что он служить не может».

Зрелище, что и говорить, действительно было жалким…

Именно при таких обстоятельствах состоялось отставка князя В.Н. Орлова «с мундиром и пенсией».

«В парке Чаир распускаются розы»

Однако Владимiр Николаевич оружия складывать не собирался, пытаясь разыграть новую комбинацию.

Вслед за Великим Князем Николаем Николаевичем и его супругой Великой Княгиней Анастасией Николаевной, уехавшими в их крымскую резиденцию Чаир, за ними последовали князь В.Н. Орлов с женой.

Вскоре к ним присоединился и их единственный сын Николай – главный предмет нашего интереса.

Имение Чаир

Николай Владимирович родился в Петербурге 12 марта 1896 г.

Получив домашнее образование, он поступил в Императорский Александровский лицей, который закончил в 1915 г. Затем было Михайловское артиллерийское училище, в котором, после ускоренного восьмимесячного курса, в том же 1915 г. он был выпущен в Лейб-Гвардии конную артиллерию прапорщиком.

Находясь в составе 1-й батареи Гвардейской конно-артиллерийской бригады, в течение года он получил чин поручика, а заодно и флигель-адъютантские аксельбанты.

Служба Николая Владимiровича проходила на Кавказе под началом Великого Князя Николая Николаевича. В 1915–1917 гг. его направляли с двумя миссиями: в Персию и на Турецкий фронт. Вместе с отцом он в марте 1917 г. сопровождал Царского дядюшку в Ставку…

При Временном правительстве князь Н.В. Орлов остался на службе. Летом и осенью 1917 г. он был со своей батареей в районе Стохода и Тарнополя. После прихода к власти большевиков был избран солдатами членом Совета артиллерийского дивизиона. Дальнейшие события заставили его в конце декабря бежать в Крым к семье.

«Остроумный и обаятельный человек с большим знанием света, он был типичным представителем аристократической культуры и кроме родного языка владел английским, французским, немецким, итальянским, испанским и сербским», – так пишет о нем Джон Стюарт – английский эксперт, готовивший к продаже на аукционе «Сотбис» архив Н.А. Соколова, оказавшийся в ведении наследников князя Н.В. Орлова.

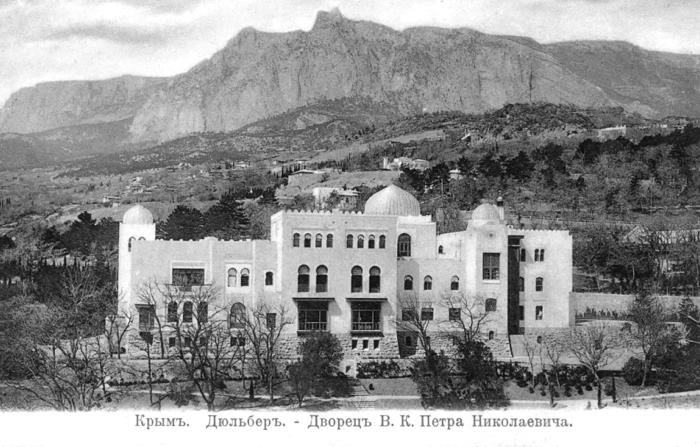

На своего сына у Орлова старшего были далеко идущие планы. Дело в том, что по соседству с Чаиром, в имении Дюльбер обосновался брат бывшего Кавказского Наместника – Великий Князь Петр Николаевич с супругой Великой Княгиней Милицей Николаевной и детьми.

Среди них была младшая дочь – Княжна Императорской Крови Надежда Петровна, появившаяся на свет 3 марта 1898 г. как раз в этой крымской резиденции своего отца, внука Императора Николая Павловича, на мысе Мисхор.

Имение Дюльбер

К тому времени она пережила большое горе, потеряв жениха – Князя Императорской Крови Олега Константиновича (1892–1914) – четвертого сына Великого Князя Константина Константиновича. Он был единственным представителем Императорской Фамилии, получившим не военное, как обычно, а светское образование, окончив Александровский Лицей двумя годами ранее князя Н.В. Орлова.

Княжна Надежда Петровна с братом Князем Романом Петровичем. Крым. 1917 г.

С Олегом Константиновичем Надежда Петровна была знакома с детства, встречаясь с ним не только в Петербурге, но и в Крыму. Он приходился ей троюродным братом. Помолвка состоялась в начале 1914 г., а вскоре началась война…

«Мы все пять братьев, – записал Князь Олег в своем дневнике, – идем на войну со своими полками. Мне это страшно нравится, так как это показывает, что в трудную минуту Царская Семья держит себя на высоте положения. Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться. Мне приятно, мне радостно, что мы, Константиновичи, все впятером на войне».

Князь Олег Константинович. Февраль 1914 г.

Князь Олег Константинович скончался 29 сентября 1914 г. от ран, полученных им в первом же бою, став единственным Членом Российского Императорского Дома, погибшим в Великой войне.

Весть о гибели жениха Княжна Надежда Петровна получила в Киеве, где с матерью и сестрой они работали сестрами милосердия в госпитале при Покровском монастыре, основанном их бабушкой – Великой Княгиней Анастасией Петровной, в монашестве Анастасией.

Княжна Надежда Петровна с братом Князем Романом Петровичем. Крым. 1917 г.

С тех пор минуло два с половиной года. И вот, находясь на изломе времен, в обстановке безвременья и неясностей, на пороге новых, еще более грозных событий и еще более крутых перемен, был заключен этот союз, пусть и морганатический, неравнородный, но зато проверенный временем и испытанием на верность между родителями жениха и невесты.

Таким образом, герой нашего разыскания – князь Николай Владимiрович Орлов – изначально оказывался встроенным в интригу Великого Князя Николая Николаевича и своего отца, имевшую ярко выраженный антираспутинский оттенок, которую им впоследствии удалось ретранслировать и следователю Н.А. Соколову, к тому времени вполне готовому к восприятию этого посыла.

Последнее подмечал даже помянутый нами Джон Стюарт: «Слухи вроде тех, что распространял [В.Н.] Орлов, сыграли видную роль в подготовке почвы для крушения Монархии в феврале 1917 года. […] [Н.А.] Соколов также был убежден в темной природе влияния Распутина на Императрицу и в его участии в германском заговоре, направленном на уничтожение Царской Семьи».