Полная версия

Второго дубля не будет

В памяти всплывает пугающим видением какой-то темный не то парк, не то лес, где много гуляющих и выпивающих взрослых. А меня устрашает темнота ельника, куда я забралась и запуталась в паутине. Но я не плачу, мне может попасть за плач и за то, что лезу, куда не следует. Я просто потихоньку выбираюсь оттуда.

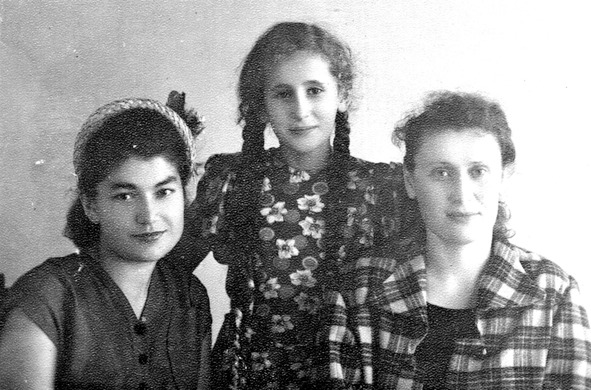

Оля, Наташа и я

Дети во дворе (в основном девочки, но ни имен, ни лиц не помню) договорились не водиться с какой-то девчонкой (может с Ниной Степановой, у нас сохранилась ее фотография, поэтому она имеет реальный облик). Я испытываю общее негодование против нее, хотя мне страшно, а вдруг на ее месте окажусь я? Расплата (она с громким плачем убегает, а все злорадно смеются) кажется мне непомерно большой по сравнению с ее проступком. Мне очень жалко девочку, она мне нравится, и я иду домой в большом смятении. Помню, бабушка тоже не поддерживает решение дворового коллектива, она считает, что обидели Нину несправедливо. Мне легче.

Новогодний праздник

Каждый год бабушка белит печку. Разводит в ведре гашеную известь, достает кисти, и начинается побелка. Если очень канючить, то и мне дают побелить уголок печки. Вечером это место с гордостью демонстрируется маме. Общую побелку не помню, обоев в комнате не было, стены и потолок были белены известью.

Я уже убегаю за сараи (мне строжайше запрещено) и спускаюсь по обрыву к реке. Там высокая трава (камыши?) и цветы блестящие на жестких стеблях, совсем не такие как наверху, возле дома.

Меня научили играть в подкидного дурака. Научила мама. Я оказалась очень азартным игроком и плакала и бросала карты, когда проигрывала. Бабушка сердилась и выговарила маме за то, что она научила меня играть.

– Одно расстройство от этих карт, – говорила она.

– Я думала, она лучше научится считать, – оправдывалась мама.

Когда мне не находилось партнера по картам, я играла в карты одна – строила карточные домики часами. Получались красивые многоэтажные сооружения. Подходила мама и вытягивала губы, изображая, что сейчас дунет. Я страшно пугалась, многоэтажные дома, карточные домики падали сами по себе, а тут еще мама дует.

Бабушка и мама подружились с Суховыми, с семьей, которая жила на втором этаже. У них была собака – белая и пушистая – порода лайки по кличке Белка. Очень скандальная, все время хватала за тапочки как приходящих, так и уходящих. Жили они втроем – немолодые муж с женой и дочка Нина, тихая светловолосая голубоглазая девушка, моложе мамы, не замужем. Бабушка ходила к ним играть в преферанс. Вадим Иннокентьевич во время игры все время сердился и ругал свою жену Соню (отчества не помню, хотя бабушка обращалась к ней по имени отчеству) за неправильные ходы. Иногда так разозлится, что бросит карты и уходит курить. Он был худой и нервный. Нина была светленькой, миловидной и очень тихой девушкой, а бабушку Соню я не помню, помню только свое удивление перед ее терпением, сносить такого заводного мужа мне казалось (уже тогда!) нелегким делом, я все время ждала скандала, но все кончалось мирно. Иногда туда поднималась мама, и они играли в подкидного дурака вчетвером. Вадима Иннокентиевича часто заменяла Нина, он не любил «дурака».

Всё ранее детство я помню ощущение неудобства одежды. Всё время где-то трет, давит, мешает, тянет. Было ли это из-за плохой, неудобной одежды или такое мое личное восприятие, не знаю. Но слёз, капризов и пререкательств с мамой и бабушкой по этому поводу было очень много. Всё время требовалось что-то поправлять.

Многие вещи мне шила бабушка, переделывая из своих и маминых. Конкретно не помню, что именно из чего шилось, но новое не покупалось, это точно. Только обувь. Из бордового вельвета мне сшили нарядное платье, а бежевый гипюровый воротник к нему бабушка выкроила из старой маминой блузки. Я в этом платье была сфотографирована.

– Голь на выдумки хитра, любила приговаривать моя бабуля, кумекая что-то в очередной раз из старья.

Примерки были долгие и я очень их не любила.

– Не вертись, а то ничего не получится, – говорила мне бабушка, утыкивая примеряемую одежду булавками. Даже моё зимнее пальто, о котором я уже упоминала, шила бабушка.

Мама же любила вышивать гладью, а баба Вера – ришелье. У нас были дорожки, вышитые мамой, и салфетки бабы Веры.

Встречаем Новый год, 1954-ый. Бабушка печет пироги, с рыбой и сладкие, я ей помогаю. Мама приходит с работы пораньше, и мы наряжаем елку. Я очень устала и хочу спать, но боюсь лечь, еще столько дел не сделано! Кроме того, я боюсь проспать Новый год.

– Мы тебя разбудим, ложись, – уговаривают меня мама и бабушка.

Сон берет своё, и я ложусь в полной уверенности, что меня обманут и не разбудят, как это бывало каждый год. Но в этот раз меня разбудили. Полы были вымыты, все прибрано, стол накрыт. Я запомнила этот момент пробуждения и радостного неузнавания комнаты.

Дни становятся длиннее, мама приходит почти засветло. Близится день моего рождения, который я очень жду не только из-за подарков, но и из-за того, что вырасту на год, что буду в центре внимания.

На мой день рождения в конце марта еще зима, но в середине апреле все начинают говорить, что скоро лед пойдет. Все ждали, когда река вскроется, но я не помню ледохода.

Уже не только светло, но и заметно теплее. Перед первым маем начинают вынимать вторые рамы из окон. Все только об этом и говорят.

– Вы еще не вынули вторые рамы? А мы уже окна помыли, – хвастаются знакомые, приходя к нам в комнату.

Если же снова похолодало, то фраза звучит по другому. – Какие вы молодцы, что еще не вынули рамы.

Но вот, наконец, и у нас праздник. Бабушка и мама вынимают вторые рамы, и можно потрогать руками (несмотря на протесты взрослых) всё, что всю долгую зиму привлекало взгляд, но было вне достигаемости, – и пыльную вату, и осколки елочных игрушек, и рыбку, которую хотят выбросить, но я не даю. Всё! Зима окончилась и впереди пусть холодное и комариное, но лето.

Зимой сестре Оле мама Тоня родила сестру Наташку. Теперь Оля старшая сестра, и с ней не поиграешь, как прежде, она всё время с этой плаксой.

Сама маленькая, ниже меня на целую голову, и моложе на год, а носит, как большая, эдакую толстушку и очень ее любит. А я одна, и мне скучно. Хорошо бы мама вышла замуж и мне кого-нибудь родила.

Маме, выросшей в благодатных южных краях, не нравится жить в холодной Сибири. Она мерзнет длинной суровой зимой и не успевает отогреться скудным северным летом, наполненным мошкарой и комарами. И мы собираемся уезжать насовсем отсюда. Дядя Витя и баба Вера очень отговаривают маму ехать. Пугают ее неудобствами дороги и трудностями устройства жизни на новом месте. Ведь у нас в семье нет мужчины. Но мама непреклонна, и мы пристраиваем кошку Мурку в деревню. Тетя Нина должна отвезти ее на пароходе. Там обнаруживают кошку и хотят тетю оштрафовать, но она успевает сойти на берег и оттуда наблюдает, как ее ищут на судне.

– Где это женщина с кошкой? – кричат на борту.

– Вот она я, ловите меня, – откликается тетя Нина с берега.

Я запомнила эту веселую историю, которую она рассказала нам, возвратившись.

И мы уехали из Колпашево, как только настала навигация. Вернее уплыли по Оби. И было мне уже 7 лет.

Колпашево было местом ссылки. И мама позднее расскажет мне, что когда она устраивалась на работу, главврач спросил ее не под надзором ли она. Мама не сразу поняла, о чем он спрашивал.

Вспоминая через толщу прожитых лет свое детство, я представляю черноглазую кудрявую девочку южных кровей в далекой заснеженной Сибири в казенном бревенчатом доме над Обью, которой под завывание непогоды до хрипоты читает бабушка сказки Пушкина.

Часть вторая

Школьные годы, 1954—1959

Станция Карталы южно-уральской ж.д.

1. Переезд

Мы уплыли из Колпашево. Кончилось тихое детство у бабушки за печкой. Мне уже было семь лет, я умела читать, считать, писала печатными буквами и должна была идти и очень хотела в школу.

На пароходе мы плыли долго. Я помню, как я устала от утомительного шума двигателя, от тесноты помещения, набитого народом. Возможно, меня укачивало. В трюме (мы ехали третьим классом) стояли двухэтажные прикрепленные к полу кровати, на которых сидели и лежали люди, много людей. Они всё время говорили и что-то жевали в жуткой духоте и зловонии, а я совсем не хотела есть. Наверху, на открытой палубе, тоже плыли людей. Они лежали прямо на полу на своих тюках, все грязные, и от них плохо пахло. Женщин и детей было мало, в основном мужчины. Переезд по железной дороге мне не запомнился, хотя я помню стеной стоящий лес вдоль дороги. Но, может быть, я помню это из следующих поездок по Сибири.

Мы в Челябинске у бабы Капы, другой бабушкиной сестры. Дядя Валериан, старший сын бабы Капы всё время на работе, его жена Аня тоже, и мы общаемся с бабой Капой и ее внуками, Сережей и Женей. Хорошо я запомнила тетю Галю, младшую дочь бабы Капы. Она не слышит, оглохла после болезни, и мама с ней говорит руками, а тетя Галя отвечает ей обычным образом, вслух. Если говорить медленно и отчетливо, то Галя понимает по губам. Галина дочка Люся, ее хорошенькая темненькая девочка младше меня болеет какой-то инфекционной болезнью, и мы только смотрим друг на друга через открытую дверь. Играть вместе нам нельзя, и я ухожу на улицу с ее старшим братом Колей и вожусь с мальчишками в песке. Машинами им служат кирпичи, а мне кирпича не достается, и я вожу металлическую консервную банку.

Моя подруга Ольга Решетникова

– Ты говновоз – дразнят меня мальчишки.

Цистерны с дерьмом, очищающие обычные тогда деревянные туалеты с дырками, знают все. После того, как такая машина проедет мимо, в воздухе долго стоит отвратительный запах.

– Неправда, – обижаюсь я.

И тут же придумываю:

– Я вожу молоко или бензин. Коля, скажи им!

Но Коля промолчал.

Помню усталость от шумной бестолковой жизни в чужой семье. Наконец, мы уезжаем. Мама устроилась на работу на станцию Карталы.

2. Карталы. первый, второй, третий класс

Переезд в Карталы не помню.

В Карталах мы живем в центре города на привкзальной площади. Адрес: Привокзальная 1, кв 14. Дом трехэтажный, мы живем в большой комнате на третьем этаже. В двух других живут Ярошецкие – молодой черный и красивый еврей, его жена, мать и сынок Борькой. Боря маленький, ему годика четыре, и мне не товарищ. Кухня большая, мне кажется, был газ, не помню растопку плиты. На кухне был кран с холодной водой. Дверь в маленький туалет была расположена рядом со входной дверью. Наша комната прямо. В комнате помещалось 2 спальных места (я спала с мамой), стол и китайская роза – огромное дерево, которое не цвело, и бабушка говорила, что сторона у нас северная, солнца нет, и поэтому роза не цветет. Возле кровати стояла шаткая этажерка, которая всё время норовила упасть.

Китайскую розу во время уборки выдвигали на середину стола и обрызгивали ее как белье, ртом водой из чашки. После купания листья становились темными и блестящими. В темноте на фоне окна роза казалась страшным чудовищем, широко раскинувшим свои темные лапы, и я, проснувшись ночью от бабушкиного храпа, лежала за маминой спиной, затая дыхание и слушая стук собственного сердца, и долго не могла уснуть от непонятного, вязкого страха.

Шкафа не помню. Кажется, был самодельный деревянный гардероб. Белье хранили в чемоданах.

У меня был свой уголок на полу, где я играла в куклы, рассаживала их по стенкам.

Переехали мы в августе, а первого сентября я пошла в школу в первый класс.

Школа моя – начальная – длинное розовое одноэтажное здание. Холодно. Пасмурно. 1-ое сентября. Мы в школьных формах и в белых фартуках мерзнем на улице. Директор, немолодой и худой мужчина, долго и нудно говорит о важности момента. Скучно. Плохо слышно.

С косами, до стрижки

Учусь я хорошо. Я так проникнута важностью свершившегося со мной превращения из обыкновенной девочки в школьницу, что стараюсь из-за всех сил. Я хорошо помню, как бабушка последний год мне твердила:

– Ну вот, посмотрим еще, как ты будешь учиться!

Я – буквоед. Никаких отклонений, ну ни малейших, от требований моей обожаемой учительницы Нелли Ивановны. Она некрасивая женщина, носик уточкой, но мне нравится, и я очень боюсь оказаться хуже других в ее глазах. Ее авторитет значительно выше авторитета бабушки и мамы, ведь она учительница, а они всего лишь бабушка и мама. Мама иногда иронически хмыкает, чувствуя мою прямо таки трепетную любовь к Нелли Ивановне и самому процессу учебы, но молчит.

На втором месяце учебы мой пыл начинает потихоньку остывать. Каждое утро лень вставать и идти в школу. Всё время хочется спать. Идешь в потемках ранним, сырым утром, тихонько дремлешь на ходу. Уже считаю дни до первых новогодних каникул. Но учиться все еще мне нравится. Нравится типографский запах новых тетрадей, промокашки в них, сначала такие новенькие, розовые, потом все в чернильных разводах. Приятно выписывать буковки, а потом разглядывать их. Огорчает, правда, вид исписанных мною тетрадок – у них загибаются уголки, на аккуратно разлинованных полях появляются чернильные пятна от испачканных пальцев, исправления и всякая другая грязь.

Помню, я написала что-то неправильно и не знала, как исправить. Стала плакать и капнула слезой на страницу. Все размазала. Мама и бабушка предлагали разные варианты, вплоть до того, чтобы вырвать лист, но я все отвергала и рыдала в голос. Потом в отчаянии, вся зареванная легла спать. Дальнейшая жизнь с такой тетрадкой казалась просто немыслимой. Утром в школе сдала ее на проверку как есть. И всё обошлось без нареканий. Нелли Ивановна не сказала ни слова, глядя на измызганную страницу.

Чем ближе к концу тетради, тем скорее хочется начать новую, в которой будут одни пятерки, а эту, старую, где даже тройки мелькают, – выкинуть. Но без разрешения учительницы тетрадь менять нельзя, а Нелли Ивановна разрешит это только тогда, когда испишется последняя страница. Ну вот, наконец-то, можно взять новую тетрадку, с хрустом провести ладонью по первой странице, отогнуть обложку, обмакнуть перо в непроливашку и… и поставить здоровенную кляксу прямо посреди страницы! Ну что тут будешь делать? Остается только в голос зареветь.

Нелли Ивановна вела все предметы, даже пение. Помню, на уроке пения у нас было соревнование по рядам. Когда наш ряд спел, то оказался на последнем месте.

– Вы все прислушиваетесь к голосу Зои, – сказала Нелли Ивановна.

Мой очень громкий голос и полное отсутствие слуха гарантировали нашему ряду последнее место в течение всех первых трех лет учебы. Мелодии я не узнавала, песни различала по словам и, когда я пела, мне казалось, я пою правильно.

В первом классе я часто играла в куклы; уроки давались мне легко, и при всем старании я не тратила много времени на их приготовление, а гулять одну меня все еще пускают неохотно.

В один серый ноябрьский день, когда я сидела со своими куклами, разыгрывая какую-то мною же придуманную пьесу и озвучивая сразу все персонажи, открылась дверь в комнату, быстрым шагом вошел мужчина в форме, и бабушка вслед за ним. Я сразу почувствовала какое-то напряжение.

– Зоечка, ты не узнаешь, это папа, – сказала бабушка. – Поздоровайся!

Не помню, наверное, я молчала, растерянная.

Отец приезжал за официальным разводом. Помню, мама говорила с ним сквозь зубы, когда они сидели за столом.

В классе у меня есть подруга, Шмонина Галя, симпатичная девочка с веснушками. У Гали густые длинные косы. Когда Галю вызывают прочитать кусочек текста, она быстро встает из-за парты, перекидывает косы на спину и ясно и четко читает. При этом у нее очень горделивая осанка. Мне она нравится, нравится, как она движется, как перекидывает косу. И когда вызывают меня, я тоже перекидываю косу таким же жестом, как Галя и так же прямо держу спину, пока читаю текст.

Тексты из учебника родной речи с картиной Левитана «Золотая осень» на обложке. Я люблю на уроке чтения смотреть на эту картину. Я никогда не видела такой осени. Сейчас мы живем в степном краю, редкие деревья только в городе, а за окраиной голая бескрайняя степь, а до этого, в Колпашево, была тайга, там тоже осень выглядит по другому.

В пионерском лагере

Стихи я учу легко, даже Исаковского, не говоря о Пушкине, считаю хорошо, а вот пишу хуже.

Я санитарка в первом и во втором классе. Хожу в школу с белой повязкой, на которой вышит красный крест. Важно осматриваю руки и уши, гоняю мальчишек мыть руки, когда они грязные. При исполнении я важная и, думаю, довольно противная.

При входе в школу дежурят старшие мальчики, в основном из 4-ых классов. Они проверяют чистоту обуви и не пускают тех, у кого грязная обувь. Я тщательно вытираю свои черные резиновые сапожки о решетку при входе в школу, но их сомнительная чистота не нравится одному мальчишке на дверях, и он не пускает меня в школу. Я доказываю, что обувь чистая, но он грубо выталкивает меня за дверь. Я страшно оскорбилась, заплакала и побежала прочь из школы, решив не ходить больше сюда никогда! Помню как я бегу с отчаянием в сердце домой, слезы градом текут по щекам и противно соленые попадают в рот, встречный ноябрьский ветер сбивает с ног, и тяжелый портфель больно бьет по ногам.

Думаю, что бабушка посоветовала мне не обращать внимания и сделать вид, что я вытираю ноги. Пусть отвяжутся эти противные мальчишки. А если они чистые, то вытирать и не обязательно. И успокоив, отправила меня обратно в школу. Я слегка опоздала, в коридоре уже никого не было и я спокойно прошла в свой класс. Нелли Ивановна даже не сделала мне замечания.

В школе длинные темные коридоры, по ним можно бегать сломя голову, учителя только шарахаются в стороны.

Правда задираются мальчишки, дергают за косички, но это быстро проходит, я учусь давать сдачи. Мне помнится, я не очень одолевала Нелли Ивановну жалобами на проказы мальчишек.

Как-то раз, зимой, когда я шла из школы домой, вместе со мной шел мой одноклассник Славка, который меня дразнил, как, уже не помню. Я повалила его на завалинку сарая перед нашим домом и лупила портфелем, но он не переставал дразнить и смеялся, слегка прикрываясь рукой. Лупанув его пару раз портфелем, я только задумалась, не стукнуть ли его и в третий, как вдруг услышала строгий бабушкин окрик из форточки:

– Зоя, сейчас же домой!

Я постояла, подумала, двинула всё же Славку портфелем ещё раз, чтобы не воображал, что поле битвы за ним, и отправилась домой.

В дальнейшей бабушкиной интерпретации этот невинный эпизод выглядел так:

– Смотрю, а она его повалила и лупит, и лупит портфелем. Никак не перестанет. Такая вот драчунья.

Бабушка чувствовала себя прямо таки спасительницей маленького мальчика, хотя реальная опасность быть забитым до смерти ему не грозила.

Часть нашей школы отдали под казарму. В двери, ведущей в помещение, где жили солдаты, была щелочка, я сунула туда свой любопытный нос и чуть не задохнулась от тяжелого спертого воздуха.

После Нового года, весной, мама уехала на 4-х месячные курсы усовершенствования в Ленинград. Я очень скучала. Я любила бабушку, была к ней привязана, но без мамы, которую я видела только по вечерам и по воскресениям, мне было тоскливо. Мама была веселая, смешливая молодая женщина, и жизнь без нее стала серой и скучной.

Бабушку я слушалась, а когда не слушалась, то слышала: – Ну, вот погоди, приедет мать….

Бабушка говорила это подозрительно часто, и я думала, что она тоже ждет мою маму, свою дочку. Но бабушка не была сентиментальна и, когда я расчувствовавшись (довольно редко) целовала ее, говорила: – Какие нежности при нашей бедности!

Ну, вот, наконец, весна, и мама вернулась. Солнечное воскресение, и от соседей, как всегда по выходным, доносятся вопли радиолы: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка» или «Ах, Таня, Таня, Танечка, неси скорей обед».

Ярошецкий крутил пластинки с утра до вечера на полную громкость, я выучила их наизусть, и иногда они мне надоедали. Хотелось смены репертуара. Но сейчас мое настроение совпадает с музыкой, и я ношусь по комнате и радостно напеваю: «Работница питания, приставлена к борщам, На Танечку внимания никто не обращал».

Слова песни не имеют ко мне никакого отношения. Это мне не грозит, уверена я, чтобы никто внимания не обращал. Да и Тане повезет в конце песни, а это уже скоро.

В Ленинграде мама совершенно неожиданно встретилась в бане со своей близкой подругой из Батуми – Тамаркой. Проходя мимо голых женщин, она услышала, что кто-то позвал ее по имени, и, вглядываясь через пар в сидящих, она узнала Тамару. Больше они уже не теряли связи и переписывались всю жизнь.

После первого класса мы с мамой ездили в Батуми. Каждое лето мы куда-нибудь ездили, хотя жили довольно скудно. Просто мама работала в железнодорожной больнице, и билеты у нее и у меня были бесплатные.

По прибытии в Москву нас встречал дядя Боря, мамин двоюродный брат, второй сын бабы Капы. Его детей, Таню и Лешу, в тот свой приезд я не помню. Кажется они были в Бологом у бабушки. Помню очередь в кассе предварительной продажи билетов, загадочное слово – закомпостировать. Нужно закомпостировать билет, без этого нельзя, оказывается, ехать дальше, а это ужасающе долго и нудно стоять в очереди в жару в душном помещении.

От Москвы до Батуми мы ехали в развеселой компании. В одном купе с нами оказались трое молодых парней, они пили пиво вместе с мамой и играли в подкидного дурака. Мама подвыпила и много смеялась. А я сказала:

– Моя мама как выпьет, – на людей кидается!

Сказала на всякий случай, чтобы новые знакомые не очень-то рассчитывали на мамину благосклонность. За это я была бита в вагонном туалете.

Но вот мы в Батуми у тети Тамары (маминой мачехи) и дедушки, на улице Горького. Меня мучают смутные воспоминания о запахах, о дворе, ведь я жила здесь маленькая. Во дворе я играю с девочками.

Дети здесь менее враждебные, чем в Карталах, и легко принимают меня, незнакомую, в свой дворовый коллектив, Здесь даже слегка борются за мое внимание, внимание новой, незнакомой девочки. Самая частая игра девчонок – в секреты: роется ямка, в нее кладется фольга, на фольгу разноцветные стекляшки, затем сверху стекло, и засыпают песком. Секрет спрятан. Потом этот секрет долго ищешь и, когда находишь, с волнением разгребаешь песок пальцем и любуешься на выложенные тобой переливающиеся узоры. Это твой секрет. Но еще необходимо найти и разорить чужой. Мне же нравилось составлять переливающиеся разноцветия в ямке, а азарт разорения чужих секретов меня не прельщал. Я только любила найти и сравнить чужую работу со своей, а потом засыпа́ла чужой секрет песком.

На батумском бульваре тенистые аллеи с большими деревьями, в основном платанами и магнолиями. Аллеи засыпаны крупной морской галькой. Под магнолиями на гальке много жестких крупных листьев, опавших с дерева. Мама научила меня делать шапку из этих листьев, скрепляя их спичками.

Дедушка был тяжело болен, я всё время ходила взад-вперед – из дома на улицу, с улицы в дом – производила много шума, он сердился на меня, и мне не понравился. Ясно было, что он меня совсем не любит. Мама была расстроена нашими отношениями. Она очень любила своего отца. А мне он не понравился. Он довел меня до слез своими утверждениями, что дедушку надо любить больше, чем маму. Старый человек шутил со мной, но я не приняла эту шутку и очень обиделась. Так мы расстались, не поняв друг друга, и расстались навсегда, как потом оказалось.

Вернулись мы домой с 2 копейками в кармане, но это помнила только мама.

Во втором классе дни замелькали один за одним в уже привычном ритме учебы, учились, правда, в основном во вторую смену. Мне это нравилось, не надо рано вставать.

Сентябрь в Карталах бывал еще довольно теплый. Помню яркие степные закаты, на которые я заглядывалась, устало и лениво возвращаясь из школы. Тепло и пыльно. Мимо нас, школьниц, прижимая нас к заборам, пылит большое и пестрое стадо коров. Я останавливаюсь и, бросив портфель на чахлую пыльную траву у дороги, сажусь на него и жду, пока пройдет стадо. Коровы громко мычат и, приподняв хвосты, бросают лепешки на землю. Я жду терпеливо, я не люблю ходить параллельно со стадом (просто трушу). Подружки останавливаются и зовут меня, но я не трогаюсь с места и ничего не объясняю. Дома ждет моего возвращения из школы бабушка. Обед уже готов, я мою руки и сажусь кушать, иногда на кухне, а когда на кухне колготятся соседи, то бабушка приносит еду в комнату. Я ем и рассказываю ей сегодняшние школьные события, в которых я лично выгляжу самым наилучшим образом. Но бабушка не всегда одобряет меня, в особенности мою способность встревать в любую ситуацию, которая меня изначально даже не касается, но задевает мое чувство справедливости, а я всегда за справедливость.