Полная версия

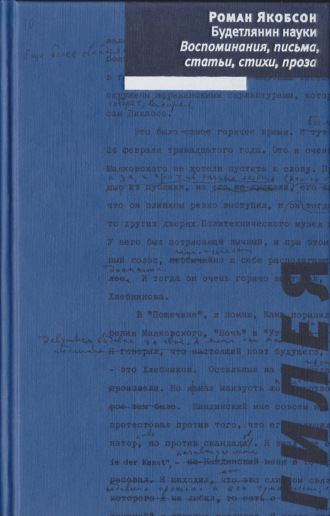

Будетлянин науки. Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза

Вскоре после этого «Бубновый валет» устроил диспут, на котором был Маяковский: 25 февраля двенадцатого года. Это было, кажется, его первое публичное, дискуссионное выступление12. На меня диспут произвёл большое впечатление, потому что там впервые я цепко учуял всё то брожение, все те новые вопросы искусства, назревшие и ставшие ребром, близёхонько и неотступно.

А потом, поздним летом, вышла «Игра в аду»; я эту поэму-брошюру раздобыл и вчитался13. Она меня поразила – поразила тем, что я себе тогда совершенно не так представлял новаторский стих – это было в значительной степени почти что пародийной версификацией, пародией на пушкинский стих. Меня это туг же захватило. Я тогда не знал ничего о Хлебникове, не слыхал, что за Кручёных. Ио в нашем небольшом кругу начались в то время разговоры о появлении русского футуризма.

Об итальянских футуристах я уже был достаточно осведомлён, потому что мой преподаватель французского языка в Лазаревском институте был Генрих Эдмундович Тастевен14. У меня с ним были очень дружеские отношения; разучивать французский язык у него мне не приходилось. Я говорил по-французски с раннего детства, и вместо тех домашних работ, которые писали мои школьные товарищи, он мне давал специальные темы, сообразно с моими увлечениями. Собственно, таким путём возник мой, смело скажу, научный интерес к литературе.

Первая тема, которую он мне дал, это было «L’azur» Малларме. Только что вышла и только что попала в Москву книга Тибоде о Малларме15. Она на меня произвела большое впечатление своим разбором стихов, своими попытками войти вовнутрь строя стихотворений. К этому я совершенно не привык. Вообще я должен сказать, что я в начале своей учёбы в Лазаревском институте (который, собственно, был средним училищем при высшем учебном заведении для востоковедов) думал, что займусь не то естествознанием – отец был инженер-химик и настраивал меня в этом направлении – займусь, мол, не то астрономией, не то геологией. Я всё время колебался – но никогда не допускал возможности заниматься чем-либо другим, кроме науки. Ещё в детстве, когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я говорил: «Изобретателем, а если не выйдет, то писателем». Стать писателем мне казалось легко. Я в третьем классе редактировал литографированный журнал «Мысль ученика» и писал там стихи и прозу16, но стать изобретателем – вот что меня куда больше манило. От естественных наук, примерно в четвёртом классе, я перешёл к увлечению литературой, особенно поэзией, и решил: быть мне литературоведом. Но всё то, что я встречал в работах о литературе, мне сразу показалось глубоко недостаточным и совсем не тем, что надо. И особенно мне показалось необходимым для изучения литературы в первую очередь погрузиться в дебри языка.

Так я решил сделаться языковедом; было мне тогда лет четырнадцать-пятнадцать. Заняв у дяди, я купил и читал без отрыва толковый словарь Даля, приобрёл «Записки по русской грамматике» и «Мысль и язык» Потебни и вообще всё больше клонился в сторону лингвистики.

Тастевен был очаровательный человек и очень тепло ко мне относился. Он был секретарём журнала символистов «Золотое руно», культурным деятелем богемно-интеллигентского типа, нисколько не учитель-педант того времени; я помню, как мы однажды шли с ним по коридору – пора была реакционная, с суровым нажимом на гимназистов и студентов, с целым рядом казённых запретов для нас. В то время, как мы разговаривали о символистах, подошёл воспитатель и сказал: «Разве Вы не знаете, что ученикам по этому коридору ходить запрещено?» Тастевен замолчал. Меня это круто оскорбило.

После работы над стихотворением «L’azur» мне захотелось писать о том сонете, который, кажется, Тибоде считал самым трудным: «Une dentelle s’abolit». И я первым делом принёс Тастевену свой перевод в стихах этого сонета, умышленно поступаясь классическим стихосложением подлинника, и написал длинный разбор этого стихотворения17. Это было в самом начале тринадцатого года, уже после моей первой работы о Тредиаковском.

Дело в том, что в десятом году вышел «Символизм» Андрея Белого, с несколькими статьями о стихе – одна статья, где разбирались пушкинские строфы «Не пой, красавица, при мне», и одна по истории русского четырёхстопного ямба. Не на шутку увлекли меня эти опыты. Я в то время заболел, у меня была желтуха, и вот, лёжа в жару, я решил, под влиянием этих опытов, набросать разбор стихов Тредиаковского. Совершенно случайно у меня эта работа сохранилась18. Это был статистический разбор поэм Тредиаковского по образцу исследований Белого и с ответом на тезис, что у русских поэтов восемнадцатого века главные уклонения от ударения – главные, как их Белый окрестил, «полуударения» – то есть главные безударные слоги на сильных долях стиха приходятся на его четвёртый слог, а в девятнадцатом веке главные уклонения приходятся на второй слог. Я показывал в дополнение к Белому, что у Тредиаковского и тот, и другой тип «полуударений» в крайней степени развит, то есть, как мне тогда казалось, началу организации определённого метрического типа предшествовал хаотический период совмещения обоих типов19.

В самом конце двенадцатого года появилась «Пощёчина общественному вкусу», и в один из первых же дней я обзавёлся этим сборником20. Это было одно из моих самых сильных художественных переживаний. Начиналось со стихов Хлебникова, и это то, что меня по-настоящему увлекло. Всё, что там было, я знал наизусть – «Змей поезда», «И и Э», затем «На острове Эзеле» и все эти маленькие стихи – то, что называли «Конём Пржевальского», ещё и пьеса «Девий бог»21 – всё это произвело просто-напросто потрясающее впечатление: его понимание слова, словесное мастерство – всё соответствовало тому, о чём я в то время мечтал. В этот момент я уже знал Пикассо. Его я в первый раз увидел, когда на диспуте «Бубнового валета» Бурлюк показывал на экране снимки его картин22. Все кричали, большинство либо возмущалось, либо потешалось. Ещё более овладели мной эти картины, когда, при участии Мильмана, я попал в галерею

Щукина, где они висели в особой комнате, окружённые африканскими скульптурами, которые, говорят, выбирал сам Пикассо.

В январе тринадцатого года был скандал, когда какой-то сумасшедший Балашов ножом или бритвой порезал в Третьяковской галерее картину Репина «Иван Грозный и его сын» (в сталинские времена она в шутку называлась «Иван Грозный оказывает первую помощь своему сыну») – Тогда было много шума по этому поводу. Обвиняли футуристов и очень этим пользовались для борьбы против них. Футуристы, разумеется, не имели к выходке никакого отношения. Тогда «Бубновый валет» устроил диспут23. На этом диспуте встал и выступил сам Репин, который говорил: «Безобразно – бороться с художником!» и привлёк к себе большую симпатию публики. Он умел говорить. Главным докладчиком был поэт Максимилиан Волошин. И вдруг выступил Маяковский, очень резко – у него всегда был очень резкий тон по отношению к «бубнововалетчикам», которых он считал завзятыми соглашателями между кубизмом и куда более консервативным искусством. По поводу того, что они позвали Волошина, он сказал: «Есть об этом в стихе Пруткова». (Он вообще очень любил цитировать Пруткова.) И он прочёл стихотворение о попадье, которая позвала лакея, потому что попал червяк: «Ах, если уж заполз тебе червяк за шею, / Сама его дави, а не давай лакею». Выразительно прочтя эти двусмысленные строки, под гром аплодисментов, он сравнивал «Бубновый валет» с теми, кто живёт сомнениями и, будучи не в состоянии разрешить их, зовёт на помощь подставное лицо, лишённое всякого касательства к новой живописи24.

Это было горячее время. Был второй диспут: 24 февраля тринадцатого года. Это я очень хорошо помню: как Маяковского не хотели пустить к слову. Принимали деятельное участие и за, и против разные люди из публики, но кто-то его не пускал, кто-то лишил его слова за то, что он слишком резко выступил, и тогда он появился в каких-то других дверях Политехнического музея и всех перекрикивал. У него был потрясающе зычный и при этом необычайно симпатичный голос, гипнотически к себе располагающий, голос колоссального диапазона. И тогда он очень горячо выступал, за новую поэзию, за Хлебникова25.

В «Пощёчине…», я помню, Кана поразили в то время два стихотворения Маяковского, «Ночь» и «Утро». Он с успехом читал их девушкам, выдавая за свои. А меня они мало трогали. Я ораторствовал, что поэт будущего, настоящий будетлянин – это Хлебников. Остальные на меня произвели куда меньшее впечатление. Но я знал наизусть напечатанное там стихотворение Бенедикта Лившица. Кандинский мне совсем не нравился (он потом протестовал против того, что его включили, заявив, что он за новаторство, но против скандалов26). Я знал уже его книгу «Das Geistige in der Kunst», казавшуюся мне слишком связанной с немецким искусством недавнего прошлого и его туманными, отвлечёнными лозунгами. «Пощёчиной…» я страшно гордился. И после упорно ориентировался на всё, что выходило из-под хлебниковского пера.

Каждые рождественские каникулы я ездил в Петербург. Я пошёл на выставку «Союза молодёжи» – там почти каждый год была выставка. Помню, как я стоял на лестнице, и перед самым входом на выставку стояли несколько художников, из молодых – был Школьник, была Розанова, была и Богуславская, с которой я потом был очень дружен, с ней и с её мужем Пуни. Она была в то время очень красива, по-своему элегантна. Кто-то сказал: «А интересно, с кем был бы теперь Пушкин, если бы он был жив?» А она отвечала уверенным, задорным голосом: «С нами, конечно!»

Это было время яростных стычек и вызовов, но для молодёжи они как-то отождествлялись не столько с реакционными художниками, сколько с полицией, потому что полиция всё время вмешивалась. Но хотя полиция вмешивалась, ей не всегда нравились те, за кого она вмешивалась. Когда приехал Бальмонт из-за границы27, мы пошли небольшой группой слушать его вечер стихов. Он декламировал непростительно вяло и нудно:

Тринадцать лет! Тринадцать лет!Да разве это много?и так далее. Семён Мильман засвистел, и его задержал полицейский. Хотел составить протокол, что было бы опасно, потому что Мильман был ещё гимназистом и ему, по тогдашнему уставу, вообще не полагалось выходить по вечерам из дому. Мы с Каном его всячески отстаивали перед полицейским. Устраивало этот вечер Женское общество. Мы говорили: «Ну почему? Вот аплодируют, выражают своё отношение. Можно аплодировать? А свистеть – нельзя?» И тут полицейский, пригрозивший Мильману, вдруг высказался: «Да вы поймите, если бы я не был в форме, я бы сам свистел. Уж очень мне противны эти члены без членов и те, кто им аплодирует».

Очень хорошо мне запомнился вечер, устроенный 7 мая тринадцатого года в честь вернувшегося из-за границы Бальмонта Обществом свободной эстетики в здании Московского литературного кружка. Мне непременно хотелось попасть на это собрание, но ходить на такие заседания учащимся в форме воспрещалось. Вообще учащимся в форме грозил целый ряд запретов. По этому поводу ходила шутка. Был такой лектор Ермилов, который читал на всякие освободительные темы. В частности, у него была лекция «Когда же придёт настоящий день?» – заглавие добролюбовской статьи – и на плакатах красовалось предупреждение, что учащимся вход воспрещается. А кто-то издевательски приписал: «Когда же придёт настоящий день, учащимся в форме вход воспрещается». И мы действительно снимали форму. Я взял у кузена штатский пиджак – у меня такового ещё не было – и пошёл на собрание в честь Бальмонта.

Кто-то мне вперёд сообщил, что на этом собрании будет и выступит Маяковский28. Заговорил он возбуждённо и очень эффектно, с выразительной расстановкой слов: «Константин Дмитриевич, Вы слушали приветствия от имени своих друзей, теперь послушайте приветствие Ваших врагов. Было время, мы все вторили „Качайтесь, качели“ и так далее, все мы жили этой усадебной поэзией, но её время кончилось, а теперь…» – и он стал читать отрывки из своих городских, урбанических стихов, если не изменяет память – «Шумики, шумы». «У вас, – говорил он, – была скука повторений – „Любите, любите, любите, любите, любите любовь“, а у нас…» – и он процитировал Хлебникова, кажется, «Любхо», с его уймой однокоренных словоновшеств. В ответ на его твёрдые выпады последовала отповедь председательствующего Брюсова: «Мы пришли, чтобы приветствовать Константина Дмитриевича, а не чтобы его судить». А Бальмонт тут же ответил примирительно стихами (которые он, между прочим, подарил потом в автографе Маяковскому) о том, что «мы оба в лазури», оба, так сказать, сыны поэзии. Когда говорил Маяковский, очень шикали. Среди яростно шикавших двое потом вошли в тесную свиту Маяковского. Я их лично знал и им наперекор вовсю аплодировал на их глазах29.

* * *С Хлебниковым я познакомился в конце декабря тринадцатого года. Я решил, что необходимо встретиться и побеседовать. У меня перед ним было восхищение, не поддающееся никаким сравнениям.

Уже вышел второй альманах «Садок судей». В то время я нашёл у знакомых и чуть не зачитал уже редкостный первый «Садок»30 – я считал, что владельцам он ни к чему, но они потребовали его обратно, – пришлось вернуть. Первый «Садок судей» меня ошеломил, а когда я прочёл в рецензии Городецкого на второй «Садок», что в «Студии импрессионистов», в том же десятом году, были напечатаны стихи Хлебникова «Заклятие смехом», они меня впрямь потрясли31.

Хлебников снимал комнату где-то у чёрта на куличках именовавшихся чем-то вроде каменноостровских Песков. Я помню, как искал его жилище, помню, что был пронзительный и для москвича необыкновенно сырой холод, так что всё время приходилось держать платок у носа. У автора «Смехачей» телефона не оказалось, и я пришёл не предупредив. Его не было дома, я просил передать, что зайду завтра утром, и на следующий день, тридцатого декабря тринадцатого года, я с утра заявился к нему и принёс с собой для него специально заготовленное собрание выписок, сделанных мною в библиотеке Румянцевского музея, из разных сборников заклинаний – заумные и полузаумные. Часть была извлечена из сборника Сахарова – бесовские песни, заговоры и вдобавок детские считалки и присказки. Хлебников с пристальным вниманием стал немедленно всё это рассматривать и вскоре использовал эти выписки в поэме «Ночь в Галиции», где русалки «читают Сахарова»32.

Между тем вошёл Кручёных. Он принёс из типографии первые, только что отпечатанные экземпляры «Рява»33. Автор вручил мне один из них, надписав: «В. Хлебников Установившему родство с Солнцевыми девами и Лысой горой Роману О. Якобсону в знак будущих Сеч». Это относилось, объяснял он, и к словесным сечам будетлянским, и к кровавым боям ратным. Таково было его посвящение.

Я спешил поделиться с Хлебниковым своими скороспелыми размышлениями о слове как таковом и о звуке речи как таковом, то есть основе заумной поэзии. Откликом на эти беседы с ним, а вскоре и с Кручёных, был их совместный манифест «Буква как таковая»34.

На вопрос мой, поставленный напрямик, каких русских поэтов он любит, Хлебников отвечал: «Грибоедова и Алексея Толстого». Это очень понятно, если вспомнить такие стихи, как «Маркиза Дезес» и «Семеро». На вопрос о Тютчеве последовал хвалебный, но без горячности, отзыв.

Я спросил, был ли Хлебников живописцем, и он показал мне свои ранние дневники, примерно семилетней давности. Там были цветными карандашами нарисованы различные сигналы. «Опыты цветной речи», – пояснил он мимоходом.

С Алексеем Елисеевичем Кручёных у нас сразу завязалась большая дружба и очень живая переписка. К сожалению, много писем погибло, в том числе все его ко мне письма. Часто писали мы друг другу на теоретические темы. Помню, что раз он написал мне насчёт заумной поэзии: «Заумная поэзия – хорошая вещь, но это как горчица – одной горчицей сыт не будешь»35. По-настоящему он ценил только поэзию Хлебникова, но не всё. Маяковским он не интересовался36.

Кручёных ко мне приезжал в Москву. Снимал он в то время комнатёнку где-то в Петербурге, и как-то он меня позвал. Жил он бедно, хозяйка принесла два блина. А он отрезал половинку для меня: «Попробуйте, кажись, не вредно? Знаете, как говорят, баба не вредная».

Потом мы с Кручёных выпустили вместе «Заумную гнигу» (гнигу — он обижался, когда её честили «книгой»). Впрочем, неверно, что она вышла в шестнадцатом году. Кручёных поставил шестнадцатый год, чтобы это была «гнига» будущего. А вышла она раньше, во всяком случае, в работу всё было сдано в четырнадцатом году и писал я это до войны37.

У Кручёных бывали очень неожиданные мысли, неожиданные, озорные сопоставления и колоссальное чувство юмора. Он замечательно декламировал и пародировал. Когда я был у него в Москве, незадолго до его смерти, когда ему было уже под восемьдесят, он всё ещё превосходно разыгрывал свои ненапечатанные произведения, манипулируя стулом, меняя интонацию, меняя произношение, громоздя забавные словесные игры. Он очень радовался нашим встречам; видно было, что он дорожил своим будетлянским прошлым и его соучастниками38.

В то утро я спросил у Хлебникова, свободен ли он для встречи Нового года: «Можно ли Вас пригласить?» Он охотно согласился. Вот и мы пошли втроём – Хлебников, Кан и я – в «Бродячую собаку».

Было много народу. Меня поразило, что это вовсе не был тип московских кабачков – было что-то петербургское, что-то немножко более манерное, немножко более отёсанное, чуточку прилизанное. Я пошёл вымыть руки, и тут же молодой человек заговаривает с фатовой предупредительностью: «Не хотите ли попудриться?» А у него книжечка с отрывными пудреными листками. «Знаете, жарко ведь, неприятно, когда рожа лоснится. Возьмите, попробуйте!» И все мы для смеху напудрились книжными страничками.

Мы сидели втроём за столиком и разговаривали. Хлебников хотел нам вписать какой-то адрес и по просьбе Кана написал ему в записную книжку четверостишие, которое тут же вычеркнул. Это было описание «Бродячей собаки», где стены были расписаны Судейкиным и другими. Запомнилась строчка:

Судейкина высятся своды.Это снова тот же мотив, который вошёл в «Игру в аду», а потом есть у Маяковского в «Гимне судье» – свод законов39. Словесная связь Судейкина и судьи дала тут повод для каламбура. Мне он написал какой-то вариант двух-трёх строк из «Заклятия смехом».

Подошла к нам молодая, элегантная дама и спросила: «Виктор Владимирович, говорят про Вас разное: одни, что Вы – гений, а другие – что безумец. Что же правда?» Хлебников как-то прозрачно улыбнулся и тихо, одними губами, медленно ответил: «Думаю, ни то, ни другое». Принесла его книжку, кажется, «Ряв!», и попросила надписать. Он сразу посерьёзнел, задумался и старательно начертал: «Не знаю кому, не знаю для чего».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

См. статью Л. Алексеевой «Маяковский в культурном социуме 1950-1970-х годов: интерпретация источников средствами музейной экспозиции», в сб. Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века. М., 2008. С. 627–630.

2

О значении К. Симонова для успеха выставки см. там же.

3

Письмо автора к P. O. Якобсону от 25.7.73. Цитируется по черновику в архиве автора.

4

Roman Jakobson / Linda R. Waugh. The Sound Shape of Language. Bloomington, Indiana/London, 1979.

5

Bengt Jangfeldt/Nils Ake Nilsson. Vladimir Majakovskij: Memoirs and Essays. Stockholm Studies in Russian Literature, 2. Stockholm, 1975.

6

Письмо P. O. Якобсона ко мне от 15.1.76. Архив автора.

7

Majakovskij and Futurism 1917–1921. Stockholm Studies in Russian Literature, 5. Stockholm, 1976.

8

Письмо P. O. Якобсона ко мне от 3.10.1976. Архив автора.

9

Бенгт Янгфельдт. Якобсон-будетлянин. Stockholm Studies in Russian Literature, 26. Stockholm, 1992,

10

Письмо автора к P. O. Якобсону от 14.12.76. Цитируется по черновику в архиве автора.

11

Л. Ю. Брик. Письмо P. O. Якобсону, [Москва] 1.4.1976. Копия в архиве Б. Янгфельдта.

12

Книга вышла в Советском Союзе в 1991 г. под названием Любовь – это сердце всего. В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. Переписка. 1915–1930.