Полная версия

Философия футуриста. Романы и заумные драмы

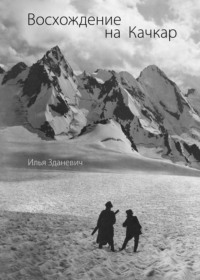

Над ним буря продолжала неистовствовать. Чудовищные тени двигались вокруг или ходили по нему, ломая. Смотреть было трудно, а надо было на огромную и кудрявую смерть, следить за собственными конечностями, ужасными, тронутыми ею: как, завязываясь в узел, пухнут пальцы, деревенеют, обрастают лишаем и шишками, лопаются, и из трещин каплет не пунцовая незаметная жизнь. Но снова легко, не больно, не душно. Сучья еще кое-как отряхают снежинки с век, можно креститься и наблюдать жуткое волшебство. Все теплее от снега, и дозволено путнику в такую-то минуту усталому уснуть. Поет буря, отогнав прочие звуки, молитву за усопшего.

Брат Мокий, умирая, хотел было что-то вспомнить, а может, и кого-то, но некогда было, да и состояние души не позволяло думать о вещах прошлых и незначительных. Блаженство ледникового сна было, пожалуй, греховно, но, ниспосланное при жизни, наградой и преддверием райским. И погребенный ждал открытия врат и неземного света, что должен пролиться. Неисчерпаема мудрость и обилие щедрот пославшего такую восхитительную сию смерть.

Но брат Мокий спал и не спал, и порядок событий был таков, что его ум воскрес и начал работать. Ряд мелочей, все более численных, заставил себе придать значение, а потом отнести к порядку низменному. Отчего – занесенный не знал, но заключил, что, значит, не рассталась еще его душа с телом, не отняла ее смерть. Оставалось ждать, и постепенно возникла мысль, что ожидание томительно и надо события ускорить. Ясно уже, что смерть взяла брата Мокия, но и выронила, случайно или по распоряжению свыше, и вот он обрел вновь свободу, иначе земное существование, так как там нет личности, а значит, нет свободы и растворяешься в безотносительном и необходимом.

Проверив, убедившись, что все именно так, путешественник вернулся к движению. Он попробовал было пошевелить руками, сначала не удалось, потом правая нашла выход и корку, образованную обтаявшим от телесной теплоты снегом. Кора оказалась непрочной, и при помощи и другой руки брат Мокий пошел ломать свод, прорывая путь через толщь, что еще легче, так как снег сух и воздушен и, по-видимому, его навалило немного.

Брат Мокий старался, тужился, пока не пернул, захихикав самодовольно. Вдруг свод осел; можно без затруднений встать, отряхнуться и оглядеться. Так и есть.

Брат Мокий возвышался у истоков ледника, расположенного в самой седловине перевала и стекающего по обе стороны. Об утренней буре напоминали несколько облаков, клубы тумана и бахрома на кручах. Открыто во все стороны, высокогорными любуйся окрестностями, беспрепятственно продолжай путь! Но ни славословия, ни благодарности не вырвалось у монаха. Он захихикал еще грязней, будто довольный, что провел кого-то. Однако во взгляде его, давеча столь решительном, в минуту смертельную лучезарном, замерцала боязнь, неуверенность, сознание собственной нечистоты. Не побрезгала ли смерть, увидев, с кем у нее дело? И монах заспешил по льду к высшей точке перевала, до которой оставалось пустяки.

Слева, всего в нескольких шагах от места, где брат Мокий лежал только что, ледник обрывался и падал в небольшое озеро, занимавшее котловину под перевалом. Хотя по преувеличенно лиловой воде плавало сало и льдины, все-таки стая нагорных бабочек преспокойно купалась, взлетая над поверхностью или погружаясь. При этом вода была настолько прозрачна, что были видны камни, а когда крылья гуляли по дну, то делались различимыми малейшие их усики.

Озеро обступали вершины, злые и изувеченные, но которые сегодня не двигались и не грозили. Всматриваться в их подозрительные утесы брату Мокию не было охоты, почему и повернулся к долине, лежавшей справа, только что пройденной и окруженной твердынями, что были подальше, возвышаясь на главном хребте, и потому безопаснее. Особенно хорош вот тот кол, вбитый в небо. Говорят, тысячелетье назад какой-то головорез забрался на самый верх, но сойти не смог. С той поры это он кричит в холода, умоляя, чтобы его сняли. Сидит же, вероятно, на противоположном склоне, так как брат Мокий и на этот раз не увидел крикуна.

Стадо туров пересекло ледник, спускаясь. Сначала животные бежали медленно, вразброд, но юродивый напугал козлят, и ринулись копытные с кручи вниз, с выступа на выступ, а потом разом на самое дно, к ветеринарной сторожке, которая еле виднелась и где брат Мокий провел росную ночь, не предвещавшую утренних злоключений.

По обыкновению, трещин на леднике было мало и нечего было их опасаться, прикрытых. Вот стены сближаются, образуя проход. Здесь оставаться нельзя спокойным, того и гляди упадут; и монах ступал как можно неслышней и остерегаясь заговорить. Постоянно прыгают камни, и на этот <раз> несколько их промчались и исчезли. Пачка сосулек оторвалась, но без особого шума. Вот куча льда со вставленной в нее вехой. Перевал!

Сколько раз за свой долгий подвиг ни проходил тут брат Мокий, отправляясь ежегодно из своего монастыря погостить в соседнем, к югу от горной цепи расположенном, и как годы, обостряя чувства к вещам духовным, ни делают равнодушным к благолепию земному, монах не мог и поныне без восхищения, с любопытством смешанного, созерцать то огромнейшее из всех и чудесное ущелье, которое теперь открывалось перед ним и которое ему надлежало пройти, шагая часов двенадцать, прежде чем достигнуты будут первые хижины.

Так как оледенение южного склона значительно беднее северного, то пешеход не потратил и получаса, чтобы оставить за собой скромную балку, набитую льдом и снегом, и оказаться на каменистой лужайке. Теперь можно прилечь, снять вериги, подрочить, погрызть ногти и приложиться к фляжке. Ряса в грязи (и откуда грязь?) и в клочьях, локти в крови, ноги безнадежно отморожены, глаза горят и рот полон мерзости. Не только посох, верный спутник, но и шапка утеряна. Как только уцелела водка? Из-за камня кто-то показался, погоготал и пустил в юродивого камнем.

Однако в этих краях баловни уже не опасны и можно, посыпав раны землей, растянуться со спокойствием и заняться созерцанием чудес, правда, ненадолго, так как солнце тоже перевалило. Вот первостепенный ледник, голубой от кишащих в нем червей. Хотелось бы достать нескольких: отец-настоятель жалуется на запоры и нет, говорит, лучшего средства, чем головки червей этих, а в банке немного их у него осталось. А вот пещера, где обитает полукозел. Прошлый раз видел его поодаль грызущим ружье какого-то неудачливого охотника. Хорошо, что поток уже силен, не перескочишь, а то можно было бы всяческого натерпеться.

И брат Мокий наслаждался зрелищем и ледяных масс, завитых в бараний рог и вздыбленных в небе; и многочисленными стаями крыльев, паривших высоко, высоко, в уровень с солнцем; и ключами, выбегавшими с шипением из-под скал и струившими<ся> кверху. Тучи, скрывая в себе зверей, не решавшихся показывать свое безобразие, располагались на утесах погреться на солнышке. Высочайшие вершины, на которые никогда не ступала и не ступит, несмотря на россказни об англичанах, нога, расположенные вообще далеко друг от друга, так что вообще неделями надо шествовать от подножия одной до другой, были тут вместе и так близки, что и пяти часов не потребуется, чтобы добраться до самой далекой и величественной из них. Несчетное множество льдин, сорвавшихся с высот, висело в воздухе, играя алмазами и поддерживаемое неведомой силой, так себе, от избытка чудес, а из расселин вырывалось необъяснимое пенье. Брат Мокий встал и завыл.

Тотчас, невесть откуда, выпорхнули ангелы небольшого роста, за ними стрижи, и принялись выводить узоры над братом Мокнем, ему вторя. Орлы, распустив по ветру белые бороды, снизились с клекотом. Рои свирепых пчел примчались, покорные и жужжа; зашуршали разнообразные бабочки, гадюки выползли из углов, насвистывая, и гиены выскочили, всхлипывая и рыдая. Лай, писк, рев, щебет. Все голосило. Даже незначительные горечавки и камнеломки, обычно немые, что и подобает растениям, помогали чуть слышным визгом, не говоря о худеньких ящерицах, сбежавшихся с ящерятами.

Голос монаха крепчал. Покрывая сотни остальных, брат Мокий выл, и так сильно, что сам не знал, его ли это вой или водомета, расположенного в нижней части ущелья и пока, казалось бы, далекого. Сопровождаемый крыльями, шел певец еле заметной тропой, покидая льды ради пастбищ. Тут козлы и серны прогуливались под присмотром духов, густооперенных и с недоразвитыми ножками, сражались, но не злобно, а в шутку, склеивались лбами и долго не могли разойтись. Безгрешные, часами смотрели они на солнце, не жмурясь.

Потоки сливались и рыли глубину. Тропа сходила, лепясь на краю обрыва. Снега отступали все выше и выше. Певчие возвращались за облака. Травы становились все крупней, некоторые зонтиками и в рост человеческий. Карликовые сосны. Теперь ущелье, казавшееся необъятным, сужается, сворачивает и кроется лесом. Только полпути, а уже остывало солнце, сообщая отдалившимся ледникам нехороший блеск. И, вздыхая, глядел монах на покидаемую сторону.

Если не считать семейства медведей, тративших послеобеденный досуг на соседней опушке, брат Мокий был вновь совершенно один. Заметил он это внезапно и немедленно забеспокоился. Тщетно старался, осматривая верховья, обнаружить давешних своих спутников. Пустыня. И горы угрюмее, серебрянее, обыденней. Куда все делось? Прежде, бывало, до самой воды и пока не погружался в лес сопровождали брата Мокия ангелы небольшого роста. А звери, указывавшие дорогу и расчищавшие путь? Почему же всеми покинут – и, главное, покинут тайно? Поднял глаза. Неестественно чисто.

И вот брат Мокий вспомнил про смерть, побрезгавшую им на перевале, и показалось, что руки снова меняются. Показалось? Нет, так и есть, крючатся, обрастают корой, деревенеют. И вдруг камни полетели с кручи; в кустах появились тени, чихая, отплевываясь, покашливая. Воздух наполнился мышами, готовыми вцепиться. Светило зашло только что, а уже настала ночь. Замигали светляки или что-либо похуже, неизвестно. Сперва странник решил не двигаться, но, когда его что-то оцарапало, а потом угодили в него камнем, бросился бежать, путаясь в рясе. Внизу стало страшно менее, дышать от смолы спокойнее и руки как будто ожили. С дороги не собьешься, можно не спасаться, а шествовать.

Разгоревшись, луна испестрила лес. Кроме близкого водомета, не было ничего слышно, да и нельзя было слышать. Хвои сменялись листьями, смола – запахом перегноя. Брат Мокий попробовал затянуть вечернюю молитву, голос вернулся. Испытывая усталость, помышляя о недалеком сне, мучимый голодом, ходок напрягал силы, спешил и не останавливался. Еще два часа – и доберется до виноградников.

И опять стало бесхитростно и обыкновенно на сердце, как тогда, когда, очнувшись под снегом, начал брат Мокий пробиваться на волю. Пережитый день отступил еще дальше, чем перевал. Страх смерти, то есть перед новыми, нездешними обязанностями, которые не знаешь, сумеешь ли выполнить, исчез, а также греховная истома, глубже этого страха заложенная. Теперь монах думал о том, что хорошо бы встретить охотников, достать у них лепешек из кукурузы, что водка иссякла, что через неделю он доберется до моря и обратный переход будет, вероятно, менее хлопотлив. Пересекая ярко освещенную поляну, брат Мокий спугнул оленей, но даже не посмотрел в их сторону, заслышав, как ломали они леса. Также мало тронул его недалекий и неприятный плач какого-то хищника Приблизившись к местности, где вся сбегающая с ледников и выросшая в бурную реку вода кидается в небо, чтобы с жалобой обрушиться поодаль и заскользить к морю, брат Мокий убедился, что игра лунного света на водяной пыли, висящей над округом, действительно устарела, и начал было сходить по вьющейся тропинке, когда кусты раздвинулись и выступил из них незнакомец, великого роста, но по-горски одетый. Брат Мокий не обрадовался, только удивился и окрикнул встречного. Однако за водометом слова, очевидно, не долетели. Тогда брат Мокий подошел и от внезапного страха икнул.

Вместо привета незнакомец облапил монаха и воздел над пропастью.

2

Деревушка с невероятно длинным и трудным названием, столь трудным, что даже жители не могли его выговорить, была расположена у самых лесов и льда и славилась тем, что населена исключительно зобатыми и кретинами, – слава незаслуженная и объяснимая крайней недоступностью деревушки. Действительно, подняться к ней по ущелью вдоль притока было немыслимо. Приходилось следовать на север, вверх по теченью главной реки, а потом, взяв на восток, перевалить через лесистый отрог, в погоду доступный не только пешеходу, но и лошадям, и наконец спуститься на незначительную поляну, насчитывавшую в общей сложности дымов двадцать. А так как погода в этой замечательной обилием осадков местности редка, то жителям приходилось таскать на собственных спинах строительный материал, мануфактуру и соль.

На деле зобатых было одно только семейство целиком и несколько еще больных, вкрапленных в другие семьи: доля не бо́льшая, чем в окрестных селах; кретины же, тоже всего одна семья, занимали выстроенный на отлете хлев, откуда выползали обыкновенно по вечерам, не обращая внимания на непогоду, и, рассевшись на срубе, некогда служившим корытом, распевали заумные, совершенно наподобие названия деревушки построенные, песни. Поодаль возвышался, и весь из красного дерева и отличный богатейшей резьбой, дом бывшего лесничего, хотя нельзя было утверждать с достоверностью, что человек этот был когда-либо признан годным к выполнению таковой обязанности.

Зобатая целиком семья состояла из старого зобатого, зобатой старухи и четырнадцати зобатых детей, в возрасте от четырех до шестидесяти лет. Старику было под восемьдесят, выжил он из ума окончательно, не потеряв, однако, ни способности спать с женой, ни таскать на плечах возы дров, ни быть мудрейшим пастухом округи. Знал он горы с их ограниченными пастбищами настолько хорошо, что, когда козы уничтожали весь подножный корм, к старику именно обращались пастухи за советом, где искать траву, и зобатый неизменно находил, и в самом неожиданном месте, никому не ведомую котловину или откос, на которых можно было продержаться до зимы. Пренебрегая собачьей породой, зобатый умел сам и выть и лаять, и ночью, когда отпугивал он медведя, даже льды ежились от пронзительного, жалобного, горше, чем звериного, воя. Некоторые соседи утверждали, что зобатый давно умер и под его шкурой обитает полукозел.

Зобатая была самой обыкновенной старухой, сохранившейся и красивой, несмотря на чудовищный зоб и такой же горб, дети же резко делились на сословия: рабочее и изнеженное. В первое входило потомство в возрасте от тридцати лет и выше: шестеро сыновей и дочь, также самых обыкновенных. Всяческой свободы взрослые сыновья были лишены и жили согласно указаниям отца, придумавшего каждому своеобразное занятие. Старший был надсмотрщиком за мостами, обслуживавшими деревушку и дорогу на пастбища. Мостов было четыре, причем один из горбылей, три же других, выше по течению: первый – бревном, переброшенным с берега на берег, а каждый следующий – парой опрокинутых верхушками в воду великих елей; здесь при переправе надо было ползти по дереву до уровня потока и безошибочно прыгать на другое, с противоположного берега спущенное.

Ремеслом второго сына было стругать палки для большой охоты, пожизненным председателем которой был старый зобатый, почему и поставлял этого рода оружие всем участникам. Занятия прочих сыновей были такого же свойства. Что до дочери, престарелой девы, та не покидала кухни и, бренча на собственного измышления гитаре, пела песни, заимствованные у кретинов, всякий раз путаясь и перевирая.

Изнеженное сословие детей, от тридцати лет и ниже, сыновья и дочери, не годилось даже для приведенных выше трудов, так как все болело падучей. Отлучаться за пределы деревушки им не было позволено, и они или целыми днями бродили по убогому двору, или торчали у бывшего лесничего и резали из дерева все новые и новые украшения для волшебного дома.

Когда зобатый не был в отлучке или на пастбищах, то неизменно брал под вечер ружье и уходил, одинокий, на соседнюю гору. Потомство рассаживалось во дворе, замолкало и прислушивалось. Через час раздавался выстрел, дети кричали хором “попал” (зобатый никогда не давал маху), а еще через час старик возвращался с косулей, которая тут же жарилась целиком и съедалась под гитару и возгласы.

Быт бывшего лесничего ничем не походил на быт зобатых. Также зобатый, но с зобом умеренным и способным сойти за адамово яблоко, бывший, предварительно овдовев, переселился сюда из города много лет назад и, откупив землю, выстроил за большие деньги затейливый и просторный дом, который мог бы украсить и не такую глупейшую деревушку и в котором он проживал безвыходно со своей единственной дочерью.

Женился бывший поздно, уже облысев и поплошав (в молодости он был красавцем), и на девушке моложе его лет на двадцать пять, а то и больше. Желал иметь сына, но не по причинам, руководящим умами в таких случаях, не из приличий, а по весьма необыкновенным, которые излагал пространно как матери, так и окружающим. “Я слишком немолод, чтобы иметь дочь, – повторял он, – подумай, лет через шестнадцать, когда дочь моя начнет цвести, кем я буду? Дряхлым стариком, никакого восхищения не заслуживающим! Разве поймет она, сколь я некогда был красив? А незначительная в годах разница между нею и матерью сделает их соперницами, так как мать, увядая, будет завидовать и препятствовать успехам дочери. Мне нужен сын: что ему до моей рожи и зоба, он меня почитать будет, мать же застанет еще красивой”.

Но события отказались уважить лесничего, и у бывшего родилась дочь. А когда в следующем году жена умерла, не разродившись сыном, и кесарево сечение не удалось, старик выбрил голову (тоже выдумка), распродал имущество, порешил перебраться в невыносимую глушь, какую только отыщешь, и не ошибся, предпочтя деревушку с невыговариваемым именем.

Перемена обстановки спасла его от тех телесных и духовных превращений, каковые в подобных случаях обязательны. Так, по крайней мере, он думал сам. Бывший остался тем же любителем шахматной игры и множества книг, которые покупал только когда книга была ему вовсе непонятна или недоступна из-за чужого языка. А так как здесь играть в шахматы было не с кем и за долгие годы никого из соседей ему выучить не пришлось, то бывший часами играл сам с собой или составлял для себя задачи, делая вид, что решение их ему заранее не известно. Он даже попросил изнеженное выточить ему особые фигуры и надавал им дикие имена, и отдаленно не напоминавшие заурядных и каковые соответствовали горным и лесным силам, <о> которых у него было знание.

Бывший не был ни верующим, ни неверующим, считая, что нет ни ангелов, злых или добрых, ни чудес; что все обыкновенно, но есть-де исключительные невещественные предметы, о которых мы ничего не знаем, потому что пока вообще ничего не знаем, но узнаем, если будем усердно изучать природу, как он это делал в молодости и теперь, овдовев. Невещественные предметы, во всех вещах заключаясь, составляли, согласно ему, души вещей и при особых обстоятельствах могли влиять на мир. Приносили они человеку благо или невзгоды – как придется; и вот для того, чтобы пришлось так, а не иначе, и надо было знать. Сам бывший знал достаточно много, чтобы не опасаться несчастий, причем замечательно, что главное горе его жизни, смерть жены и сына, никогда не приходило бывшему в голову. Он мнил себя застрахованным от леса, от гор, от соседей, и этого было более чем достаточно, чтобы спокойно предаваться перелистыванию или переставлять фигуры с квадрата на квадрат.

Занятый своими шахматами, рассуждениями и книгами, бывший лесничий проглядел, как росла и выросла рядом с ним его дочь. Лет до десяти, кажется, за ней присматривала кормилица, которой отец не замечал, точно та была невидимкой. Никогда не заходил он и в комнату дочери, не любопытствовал узнать, что с ребенком. Потом однажды, к собственному удивлению, обнаружил, что нянька более не показывается (значит, он ее все-таки видел), но через минуту забыл о ней, и навсегда. Затем настал какой-то день, когда дочь, накрывавшая обычно с некоторого времени на стол, приносившая блюда и потом удалявшаяся, не ушла, а, накрыв и себе, села напротив и отобедала вместе с отцом. За едой бывшему казалось, что сегодня вновь видит жену, но несколько измененной, и он не знал, чему эту перемену приписать. Много недель спустя он догадался, что это его жена, но только мертвая, и стал изучать ее новое состояние. Наблюдения облегчились тем, что девочка не пряталась, а проводила дни в одной с ним комнате либо на балконе. Только когда однажды бывший застал ее за чтением книг (она читала, а не просматривала), душу старика всколыхнуло. Он постиг, что рядом с ним и для него незаметно устроился кто-то, быть может, сильнее его, кто, уживаясь с ним до поры, рано или поздно вступит в борьбу. И хотя к мертвой нельзя было отнестись недружелюбно, когда она так смотрела, ходила, смеялась, хотя ее нельзя было избежать, запершись, да и не хотелось, это все-таки был враг, и в глубине старика невещественный предмет насторожился и ждал событий. И так как отныне всюду было спокойнее, чем дома, то бывший отказался от пятнадцатилетнего заточения и, отыскав в чулане ружье и заняв у соседей патроны, отправился, к удивлению деревушки, охотиться на тетеревов.

Но главного различия между живой и мертвой старик не заметил. Между тем даже в этой стране, где красивы все женщины, Ивлита была совершенно исключительным явлением. И не потому только, что тело ее было идеально, но одновременно не мертво, как все совершенное, а будило чувства самые сильные и настраивало зрителя на редчайший лад. Ее движения были неотъемлемы от плотского совершенства, глаза и голос указывали, что не только тело божественно. И девушка точно не выросла, не прошла тяжесть земного существования и скуку роста, а сразу возникла в тумане, появившись однажды за пределами отцовского двора, никем не чаянная и о существовании которой никто из обитателей деревушки и не подозревал.

Но, тогда как отец ничего не знал о качествах дочери, горцы по-житейски восприняли девушку. Если кому-либо из них приходилось отлучаться по соседству, то всякий, заходя в кабак или к знакомому, выпаливал: “У нас сверхъестественное событие”, но тотчас умолкал, опасаясь, как бы другие, разузнав, не позарились на сокровище, и слушателям так и не удавалось добиться, что это за событие, и решали они: вероятно новое вторжение козлоногого или мокрого и прочая чепуха. Почему Ивлита продолжала жить за малодоступными горами, миру неведомая и вошедшая в круг нелюдей? Последнее мнение было высказано и зобатым, с оговоркой: неизвестно, доброе она воплощение или злое, дальше, мол, видно будет, пока же нечего опасаться. Однако, как старый ни успокаивал, было ясно, что не без зла, так как почему иначе все жители только и стерегли, когда за водой пойдет Ивлита или кликать коз, а в странствиях вспоминали не столько родную деревушку, сколько девушки там присутствие.

Так из-за бесполезных качеств, из-за гор и по вине глуши удел Ивлиты осложнялся и запутывался, хотя покуда она сама ни о чем не подозревала. И потому существование девушки оставалось таким же незатейливым, ровным, отражавшим времена года и ничего более.

Наступление снегов предвещали сперва небо, особенно синее и которое ночью синий свой цвет меняет на синий же, но более густой, и спустя несколько дней ветры, втекавшие серыми струями даже в эту замкнутую котловину, принося запах нехорошего моря. По утрам туман слишком долго лежал, навалившись на деревушку, раздирался медленно, и побеги, на которых он оставлял росу, ежились: роса была горькой и неприятной. Спать было трудно из-за обилия падучих звезд, то и дело освещавших небо, и крика петухов, особенно горланистых. Зеленых листьев не было, только золотые, но чаще розовые и пурпурные, хвои же серели, пока не сольются с окрестными утесами. Рыба особенно часто подпрыгивала над речкой, нельзя было выйти за деревушку и не наткнуться на медвежью свадьбу. Лес охватывала лихорадка в ожидании снега, и стон и грохот вырывались из чащи. Население увеличивалось: растоптав на пастбищах костры, горевшие с весны, отобрав каждый своих коз, возвращались сонные пастухи, что-то бормоча под нос, и запирались наглухо. Дождя не было. Может быть, он и моросил, но такой мелкий, как пар, и неизвестно откуда падал. Но в одно из утр, проснувшись, замечала тотчас Ивлита, что в комнате особенно светло, и догадывалась, что за дверью лежит только снег, сухой и рыхлый. Сколько новых занятий и хлопот: доставать лыжи, особую одежду и чистить крышу. Но оживленье быстро сходило, заменяясь оцепенением, спячкой, полной видений, бытом, полным переживаний и нищим событиями. Несколько проходов, вырытых в достигавшем теперь уровня крыши снегу, ведших к службам и к незамерзающему ключу, вот и все пространство для прогулок: лыжи были для других, другие ходили в лес, ставили капканы, Ивлита оставалась дома. Гул в лесу от обвалов, никогда не докатывавшихся до охраняемой лесом деревушки, единственная минутная тревога. И если бы снега длились годами, не стало <бы> ни веселей, ни печальней.