Полная версия

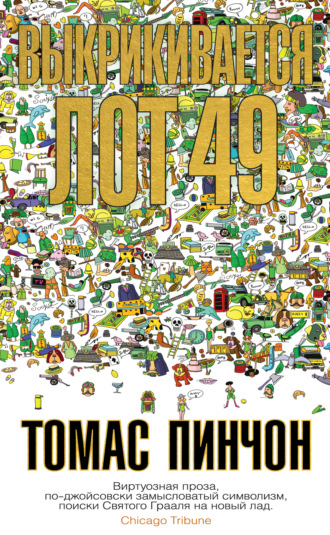

Выкрикивается лот 49

Томас Пинчон

Выкрикивается лот 49

© Н. В. Махлаюк, С. Л. Слободянюк, перевод, примечания, 2000

© С. Ю. Кузнецов, примечания, 2000

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

* * *Глава первая

Однажды летним вечером миссис Эдипа Маас, вернувшись домой с таппервэрской вечеринки[1], где хозяйка, видимо, от души сдобрила фондю киршем[2], обнаружила, что она, Эдипа, назначена распорядителем, точнее, распорядительницей имущества Пирса Инверарити[3], калифорнийского магната в сфере торговли недвижимостью, как-то в свободное время просадившего два миллиона долларов, но тем не менее оставившего активы настолько солидные и путаные, что приведение их в порядок явно требовало распорядительства не только лишь почетного. Эдипа стояла в гостиной под бесстрастным мертвым оком зеленоватого экрана телевизора и поминала всуе имя Господа, пытаясь почувствовать себя вдребезги пьяной. Не получалось. Она вспоминала, как хлопнула дверь номера в масатланском отеле[4], пробудив две сотни птиц в холле; думала о том, как над склоном у библиотеки Корнеллского университета занимается заря, которой никто, впрочем, там не видел, поскольку склон выходил на запад; размышляла о сдержанной и печальной мелодии Бартока из четвертой части Концерта[5] для оркестра и о гипсовом бюсте Джея Гулда[6], который стоял над кроватью на слишком узенькой полочке, и Эдипа всегда с ужасом ждала, что вот сейчас он грохнется. Может, так и умер Пирс, гадала Эдипа, погиб, раздавленный среди грез единственным в доме предметом поклонения? У нее вырвался громкий беспомощный смех. Ты больна, Эдипа, говорила она то ли себе, то ли комнате, которая и так знала.

Письмо, пришедшее из Лос-Анджелеса от юридической фирмы «Уорп, Уистфулл, Кубичек и Макмингус», было подписано неким Мецгером. В нем говорилось, что Пирс умер еще весной, но завещание обнаружилось только сейчас. Мецгеру предписывалось выступать в качестве душеприказчика и советника по вопросам любого судебного разбирательства, буде таковое возникнет. В дополнительном распоряжении, сделанном год назад, душеприказчицей также назначалась Эдипа. Она попыталась припомнить, не случилось ли что-нибудь необычное в этот период. И весь остаток дня – во время похода на рынок в торговом центре Киннерета-Среди-Сосен[7], где она покупала рикотту[8] и слушала «мьюзак» (сегодня она прошла через бисерный занавес на четвертом такте Концерта Вивальди для казу[9] в исполнении ансамбля «Форт-Уэйн Сеттеченто»[10], солировал Бойд Бобрик); собирая майоран и сладкий базилик в залитом солнцем саду, читая рецензии на новые книги в последнем номере «Сайентифик Америкэн»[11], готовя лазанью и хлеб в чесночном масле, обрывая листья салата латука и наконец разогревая еду в духовке и смешивая вечерний виски-сауэр для супруга, Уэнделла Мааса по прозвищу Мучо[12], к его возвращению с работы, – она вспоминала и вспоминала, перетасовывая задом наперед толстую колоду дней, которые либо казались (уж ей ли не знать?) более или менее одинаковыми, либо ненавязчиво выстраивались уголок к уголку, как карты у фокусника, чтобы тренированный взгляд тут же выцепил любую аномалию. Она мучилась до середины телешоу Хантли и Бринкли[13] и в конце концов вспомнила, что однажды в прошлом году часа в три ночи раздался междугородный звонок – вряд ли она когда-нибудь узнает, откуда именно (если только Пирс не оставил дневника), – и собеседник, поначалу заговорив с сильным славянским акцентом, представился вторым секретарем Трансильванского консульства, разыскивающим сбежавшую летучую мышь; после чего плавно смодулировал в комично утрированный негритянский выговор, затем перешел на грязный диалект пачуко, изобилующий «чингас» и «мариконес»[14], визгливым голосом гестаповского офицера стал допытываться, нет ли у нее родственников в Германии, и наконец сымитировал голос Ламонта Крэнстона[15], которым Пирс говорил всю дорогу до Масатлана.

– Ради бога, Пирс, – сумела вставить Эдипа, – я думала, между нами…

– Марго, – серьезно прервал он, – я только что побывал у комиссара Уэстона, старика завалили прямо в их дурдоме, причем пугач тот самый, из которого шлепнули профессора Квакенбуша.[16] – И понес что-то в этом роде.

– Ради бога, – повторила Эдипа.

Мучо перевернулся и смотрел на нее.

– Пошли его ко всем чертям и повесь трубку, – весьма разумно предложил он.

– Я слышал, – сказал Пирс. – Думаю, что Уэнделлу Маасу пришла пора повидаться с Тенью. – Повисла основательная и многозначительная пауза.

Таким был последний из его голосов, который она услышала. Голос Ламонта Крэнстона. Телефонная линия могла быть любой длины и тянуться в любом направлении. Через пару месяцев после звонка темную неопределенность вытеснило то, что удалось воскресить в памяти: его лицо, тело, вещи, которые он ей дарил, и слова, которых она якобы не услышала. Затем все отодвинулось и оказалось на грани забвения. Тень выжидала целый год, прежде чем появиться. И вот пришло письмо Мецгера. Может, Пирс звонил тогда, чтобы сообщить об этом дополнительном распоряжении? Или он решил сделать его позже – например, из-за ее раздражения и равнодушия Мучо? Эдипа чувствовала себя беззащитной, растерянной и сбитой с толку. Ей никогда в жизни не приходилось исполнять волю покойного, она не знала, с чего начать, и не знала, как сказать юристам из Лос-Анджелеса, что не знает, с чего начать.

– Мучо, малыш, – позвала она в припадке беспомощности.

Мучо Маас, приехавший домой, впрыгнул в дверной проем.

– Опять сегодня облом… – начал он.

– Послушай-ка… – начала вместе с ним Эдипа. Но дала Мучо выговориться первым.

Он работал диск-жокеем на Полуострове и регулярно мучился совестью насчет своей профессии. «Я ни капельки в это не верю, Эд,[17] – обычно начинал он. – Пытаюсь, но никак не могу», – из бездны депрессии, страшившей Эдипу чуть не до истерики. И наверное, лишь ее вид, свидетельствующий, что сейчас она сорвется, как-то приводил Мучо в себя.

«Ты слишком чувствителен» – так она обычно отвечала. Да, она должна была еще очень многое сказать, но ограничивалась этим. Во всяком случае, это была правда. Пару лет он торговал подержанными машинами и настолько остро чувствовал, к чему приведет его эта профессия, что рабочие часы были для него мукой смертной. Мучо ежеутренне трижды брил верхнюю губу по росту волос и трижды против, удаляя малейшие признаки усов, доставал новые лезвия, которые неизменно оставались окровавленными, но продолжал упорствовать; покупал костюмы без плечевых подкладок и отправлялся к портному, чтобы еще более неестественно обузить лацканы; волосы лишь смачивал водой[18], зачесывая их вверх и отбрасывая назад на манер Джека Леммона.[19] Вид опилок, даже карандашных стружек приводил его в содрогание, поскольку они использовались, чтобы приглушить скрежет в коробке передач; и даже сидя на диете, он не мог, подобно Эдипе, позволить себе подсластить кофе медом, поскольку все липкое и тягучее ему претило, слишком живо напоминая ту субстанцию, которая часто смешивается с моторным маслом и бесчестно просачивается между поршнем и стенками цилиндра. Однажды он ушел с вечеринки, потому что услышал слово «конфетка», прозвучавшее, как ему казалось, со злым умыслом. Произнес его кондитер, беженец из Венгрии, говоривший действительно о конфетах, но таков уж был Мучо – тонкокожий.

Впрочем, по крайней мере в машины он верил. Может, даже слишком; да и как могло быть иначе, когда все семь дней в неделю он видел людей беднее себя: негров, мексиканцев, голодранцев из южных штатов – натуральная процессия, – сдававших в трейд-ин совершенно немыслимые развалюхи; металлические и моторизованные продолжения их самих, их семей и, возможно, всей их жизни представали чужим (да хоть его) взглядам фактически голыми: покореженные корпуса, проржавевшие днища, кое-как закрашенные крылья – уже только этого хватало, чтобы сбить цену и выбить из колеи Мучо; внутри безнадежно воняло детьми, дешевым пойлом из супермаркета, двумя, а иногда и тремя поколениями курильщиков или просто пылью; и когда из машин выгребали мусор, то с неизбежностью обнаруживались остатки прошлой жизнедеятельности, причем никто не мог сказать, какие вещи были действительно выкинуты (людям этим, полагал Мучо, перепадало так мало, что почти все нажитое приходилось возить с собой из страха потерять), а какие просто (и возможно, трагически) забыты; отрезанные купоны, обещавшие экономию в пять или десять центов, талоны на скидку, розовые флаеры с предложением распродаж, окурки, расчески с выломанными зубьями, объявления о найме на работу, желтые страницы, выдранные из телефонной книги, обрывки нижнего белья или платья настолько старого, что могло сойти за исторический реквизит, – обрывки, которыми теперь протирают изнутри запотевшее от дыхания ветровое стекло, чтобы можно было увидеть фильм, вожделенную женщину или машину, легавого, который мог тормознуть тебя просто для тренировки, – все эти кусочки, складывающиеся в своеобразный винегрет отчаяния, имели одинаковую окраску, один и тот же серый оттенок пепла, конденсированного выхлопа, пыли, телесных выделений, и Мучо было больно смотреть на них, но смотреть приходилось. Будь это честная свалка, он, наверное, сумел бы примириться и сделать карьеру: крупные разрушения, сопровождаемые насилием и жестокостью, случаются нечасто и в таком отдалении, что кажутся чудом, – как и любая смерть кажется чудом, пока не подступит к тебе самому. А вот бесконечные недели ритуального машинообмена, никогда не приводившие к насилию и крови, были для впечатлительного Мучо слишком правдоподобны, и долго выносить их он не мог. И даже если длительное ощущение неизменной серой тошноты выработало в нем некоторый иммунитет, его по-прежнему трясло, когда владельцы и их тени выстраивались в шеренгу лишь для того, чтобы обменять помятую и сбойную версию себя на самобеглую проекцию чьей-то чужой, но такой же тупиковой жизни. Словно это было самым обычным делом. Для Мучо это был ужас. Непрерывный, запутанный инцест.

Эдипа не могла понять, почему он до сих пор так расстраивается. К тому времени, как они поженились, Мучо уже два года работал на КЯУХ, и та площадка на мертвенно-серой рычащей магистрали осталась для него в таком же далеком прошлом, как Вторая мировая война и корейский конфликт для мужей возрастом постарше. Возможно (упаси Господи, конечно), попади Мучо на войну – япошки на деревьях, фрицы на «тиграх», узкоглазые с духовыми трубками по ночам, – он об этом забыл бы куда быстрее, чем о салоне подержанных автомобилей, который столь тревожил его вот уже пять лет. Пять лет. Да, вояк надо успокаивать, когда они просыпаются, обливаясь по́том, или кричат на языке кошмаров, их надо удерживать, утешать, а потом однажды все забудется – Эдипа это знала. Но когда же забудет Мучо? Она подозревала, что работа на станции (полученная им через своего старого приятеля, менеджера КЯУХ по рекламе, приезжавшего в салон раз в неделю – салон был спонсором), с неизбежным хит-парадом и даже трескучими синдицированными выпусками новостей – пустые грезы незрелых предвкушений, – была только буфером между Мучо и автосалоном.

Он слишком верил в автосалон и совсем не верил в радиостанцию. Глядя, как он сейчас скользит в гостиной, планирует, подобно большой птице, к запотевшему шейкеру с выпивкой, мягко улыбается из центра водоворота, можно было подумать, что все спокойно, ясно и безмятежно.

До тех пор, пока Мучо не открывал рот.

– Сегодня меня вызвал Фанч, – сообщал он, наливая, – и завел бодягу о том, что ему не нравится мой имидж. – (Фанч был режиссером программы и злейшим врагом Мучо.) – Я теперь, видите ли, слишком сексуален. Мне следует изображать молодого отца или там старшего брата. Эти маленькие цыпочки звонят, задают вопросы, в которых, по мнению Фанча, звучит неприкрытая похоть, и трепещут от каждого моего слова. Поэтому теперь я должен записывать все телефонные разговоры. Фанч лично отредактирует все, что ему покажется непристойным, – то есть все мои реплики. Цензура, сказал я ему, потом добавил, что он предатель, и ушел.

Подобные рутинные перебранки происходили между ними примерно раз в неделю.

Эдипа показала ему письмо Мецгера. Мучо знал о ее отношениях с Пирсом; они кончились за год до того, как Мучо на ней женился. Он прочел письмо и, застенчиво моргая, уставился вдаль.

– Что мне делать? – спросила Эдипа.

– О нет, – ответил Мучо. – Это не ко мне. Только не я. Я даже не могу толком сосчитать наш подоходный налог. А исполнение воли покойного – тут мне вообще нечего сказать. Повидай Розмана.

Их юрист.

– Мучо. Уэнделл. Это закончилось. До того, как он вписал туда мое имя.

– Да-да. Я это и имел в виду, Эд. Я некомпетентен.

Так что на следующее утро она пошла и встретилась с Розманом. Предварительно проведя полчаса перед зеркалом, вновь и вновь рисуя тонкую линию на веках, которая искривлялась, прежде чем она успевала убрать кисточку. Большую часть ночи она не спала, поскольку в три часа раздался еще один телефонный звонок, и, когда аппарат, секунду назад безмолвствовавший, вдруг пронзительно заверещал, сердце у нее замерло от ужаса. Они мгновенно проснулись и первые несколько звонков лежали, не размыкая объятий и даже не глядя друг на друга. Наконец Эдипа, понимая, что терять уже нечего, взяла трубку. Звонил доктор Иларий, ее мозгоправ, или психотерапевт. Изъяснялся он как Пирс, изображающий гестаповского офицера.

– Надеюсь, я вас не разбудил, – сухо начал он. – У вас был очень испуганный голос. Как таблетки? Не помогают?

– Я их не принимаю, – ответила Эдипа.

– Чувствуете в них какую-то угрозу?

– Я не знаю, из чего они сделаны.

– Вы не верите, что это просто успокоительное.

– А я могу вам верить?

Она не верила, и его следующие слова объясняли причину недоверия.

– Нам нужен сто четвертый, чтобы построить мост. – Сухой смешок.

Мост, die Brücke, – таким кодовым словом назывался эксперимент, с проведением которого он помогал районной больнице, исследуя влияние ЛСД-25, мескалина, псилоцибина и других подобных наркотиков на большую группу пригородных домохозяек. Внутренний мост.

– Когда же, – спросил Иларий, – мы сможем включить вас в наше расписание?

– Нет, – отвергла предложение Эдипа, – у вас есть полмиллиона других, выбирайте среди них. Сейчас три часа ночи.

– Нам нужны вы.

И вдруг прямо в воздухе над своей кроватью Эдипа увидела хорошо знакомый портрет Дядюшки Сэма, который вывешивали на всех наших почтамтах: глаза горят нездоровым блеском, желтые впалые щеки жутко нарумянены, указательный палец уставлен ей точно между глазами. Ты нужна мне. Она никогда не спрашивала доктора Илария, зачем нужна, боясь любого ответа, который он мог дать.

– У меня и так галлюцинации, без ваших наркотиков.

– Не рассказывайте о них, – быстро сказал он. – Ладно. О чем вы еще хотели поговорить?

– Это я-то хотела?

– Я так думал, – сказал он. – Было такое ощущение. Не телепатия. Но связь с пациентом порой бывает своеобразной.

– Только не в этом случае.

И Эдипа повесила трубку. Но заснуть уже не смогла. Будь она проклята, если станет принимать его пилюли. В буквальном смысле проклята. Она ни в коем случае не желала сидеть на крючке – так ему и сказала.

– Но ведь у меня на крючке вы не сидите? – Он пожал плечами. – Тогда можете уходить. Лечение окончено.

Она не ушла. Не потому, что этот шаман имел над ней какую-то власть. Просто проще было остаться. Кто заметит, в какой день она вылечится? Только не он, и он сам это признавал. «Не надо таблеток», – умоляла Эдипа. Иларий лишь корчил ей рожу, такую же, как раньше. Он весь был соткан из очаровательной эксцентрики.[20] У него была теория, что лица симметричны, как кляксы Роршаха, красноречивы, как картинки тематического апперцепционального теста,[21] и вызывают определенные ассоциации, как слова-стимулы, так что а почему бы и нет. Он утверждал, что однажды вылечил случай истерической слепоты с помощью лица номер тридцать семь, «Фу-Маньчжу»[22] (многие его лица, как немецкие симфонии, имели номер и название): указательные пальцы поднимают уголки глаз, средние выворачивают края ноздрей, безымянные растягивают рот, изо рта высовывается язык. На Иларии это выглядело весьма пугающе. И в результате, когда развеялся призрак Дядюшки Сэма, именно лицо Фу-Маньчжу пришло ему на смену и оставалось с Эдипой до самого рассвета. Она с трудом взяла себя в руки перед встречей с Розманом.

Однако Розман тоже провел бессонную ночь, так как весь вечер сидел перед телевизором и смотрел сериал о Перри Мейсоне[23], которого обожала его жена и к которому сам Розман питал сложное, двойственное чувство, желая одновременно и стать таким же блестящим адвокатом, и – поскольку это было невозможно – уничтожить Перри Мейсона, развенчав его. Когда Эдипа зашла в офис, верный адвокат ее семьи поспешно и виновато запихивал в ящик стола пачку разноцветных и разноформатных листов. Она знала, что это был черновик монографии «Адвокаты против Перри Мейсона. Вполне возможное обвинение», над которой он работал с того момента, как начался показ телесериала.

– Насколько я помню, вы раньше редко чувствовали себя виноватым, – сказала Эдипа; они часто встречались на сеансах групповой терапии, куда их возил на своей машине фотограф из Пало-Альто, воображавший себя волейбольным мячом. – Это хороший знак, верно?

– А что, если бы вы были одной из шпионок Перри Мейсона? – ответил Розман. И, секунду подумав, добавил: – Ха-ха.

– Ха-ха, – согласилась Эдипа; они посмотрели друг на друга. – Я должна выполнить волю покойного, – сказала Эдипа.

– О, – сказал Розман, – тогда приступайте. Не смею вас удерживать.

– Да нет, – отмахнулась Эдипа и рассказала ему все.

– Зачем же ему это понадобилось? – озадачился Розман, прочитав письмо.

– Что? Умирать?

– Нет, называть вас в числе душеприказчиков.

– Он был непредсказуем.

Они пошли перекусить. Розман пытался заигрывать с ней под столом, ногой. Эдипа была в сапогах и почти ничего не почувствовала. Отбрыкалась и решила не волноваться попусту.

– Хотите – сбежим со мной, – предложил Розман, когда подали кофе.

– Куда? – спросила Эдипа.

И Розман заткнулся.

Возвращаясь в офис, он обрисовал, во что она вляпалась: придется разобраться в бизнесе, изучить расходные книги, дождаться официального утверждения завещания, собрать все долги, составить опись активов, оценить имущество, решить, что ликвидировать, а что попридержать, оплатить счета, уплатить налоги, распределить наследство…

– Эй, – сказала Эдипа, – а может кто-нибудь это сделать за меня?

– Я могу, – ответил Розман, – частично, разумеется. Но разве вам не интересно?

– Что?

– То, что вы можете узнать.

Как выяснилось, ей предстояло сделать всевозможные открытия. Едва ли о Пирсе Инверарити или о себе; скорее, о том, что раньше по тем или иным причинам оставалось вне поля зрения. Эдипу не покидало острое чувство отчуждения, сопереживания не получалось, ясность отсутствовала, все было расплывчато, как в кино, когда механик забыл навести резкость. Но она неожиданно заметила, что плавно входит в роль задумчивой и печальной девушки, которая, подобно Рапунцель[24], неким волшебным образом стала пленницей сосен и соленых туманов Киннерета и теперь ждет спасителя, который крикнет: «Эй, спусти вниз свои косыньки!» И коль окажется Пирсом спаситель, радостно вынет заколки она, шпильки отбросит и вниз беспечально обрушит лавину волос, шелестящих и спутанных, шепчущих нежно, по которым карабкаться будет спаситель до половины примерно, но тут злой колдун превратит вдруг в парик ее косы прекрасные, и обратно на землю низвергнется Пирс, звонко шлепнувшись прямо на задницу. Но неустрашимый Пирс сумел бы, наверное, отпереть замок башенной двери, использовав одну из многочисленных кредитных карточек в качестве отмычки, и, преодолев крученую лестницу, поднялся бы наверх, что, собственно, и следовало ему сделать с самого начала, будь он похитроумней. Впрочем, как бы ни развивались их отношения, пределов своей башни они с Пирсом никогда не покидали. Как-то в Мехико они забрели на выставку картин великолепной испанской изгнанницы Ремедиос Варо[25]; в центральной части триптиха «Bordando el Manto Terrestre»[26] были изображены хрупкие девушки с нежными личиками, огромными глазами и золотистыми волосами, томящиеся на верху круглой башни, в комнате, и ткавшие гобелен, который вываливался через оконный проем в пустоту, тщетно пытаясь ее заполнить; все остальные здания и животные, все волны, корабли и леса земные были вышиты на гобелене, и гобелен был целым миром. Ошарашенная Эдипа стояла перед картиной и плакала. Никто не заметил, поскольку на ней были зеленые солнцезащитные очки. В какую-то секунду она подумала, что слезы заполнят все пространство за линзами и никогда не высохнут, если очки достаточно плотно прилегают к глазным впадинам. Тогда она сможет навеки сохранить печаль этого момента и смотреть на мир в преломлении слез, этих особенных слез, открывающих невиданное разнообразие связей в важных промежутках от плача до плача. Она посмотрела себе под ноги и поняла, что стоит на том, что соткано за пару тысяч миль отсюда в ее собственной башне и лишь по случайности известно как Мексика, а значит, Пирс никуда ее не увез, ибо, согласно картине, бежать было некуда. А от чего она, собственно, так хотела сбежать? Любая узница, имеющая массу времени для размышлений, довольно быстро понимает, что башня, ее высота и конструкция, равно как и «я» пленницы, совершенно несущественны и что на самом деле в заточении ее держит магия, безликая и злобная, пришедшая извне и не поддающаяся разумному объяснению. Не имея никаких средств (кроме нутряного страха и женской хитрости) для изучения этой бесформенной магии, для понимания принципа ее действия, для измерения ее мощи и для подсчета силовых линий, узница может впасть в суеверие, подыскать себе полезное хобби (вышивку, например), спятить или выйти замуж за диск-жокея. А что делать, если башня везде и рыцарь-избавитель против ее магии бессилен?

Глава вторая

Итак, Эдипа выехала из Киннерета, не подозревая, что движется навстречу новым приключениям. Накануне Мучо Маас, с загадочно-непроницаемым видом насвистывая мелодию «Я хочу целовать твои ноги» (новой песни, записанной «Шальным Диком и Фольксвагенами» – английской группой, которой Мучо в данный момент увлекался, хотя и не верил в ее перспективность), стоял засунув руки в карманы, пока Эдипа втолковывала ему, что ей надо съездить на несколько дней в Сан-Нарцисо, чтобы разобраться с бухгалтерскими книгами и бумагами Пирса, а также обсудить дела с Мецгером, вторым душеприказчиком. Мучо был огорчен ее отъездом, но в отчаяние не впадал, и Эдипа уехала, велев ему повесить трубку, если позвонит доктор Иларий, и поручив присматривать в саду за орегано, которое покрылось каким-то плесневым грибком.

Сан-Нарцисо располагался южнее, ближе к Лос-Анджелесу. Как многие имеющие название поселения в Калифорнии, Сан-Нарцисо был не столько городом, сколько конгломератом различных проектов: районов стандартной застройки, кварталов, построенных по жилищному займу, торговых зон – и все они располагались вдоль дорог, ведущих к автостраде. Тем не менее Сан-Нарцисо стал местом жительства Пирса, там располагалась его штаб-квартира, именно там десять лет назад он начал заниматься перепродажей земельных участков, заложив основы своего богатства, на котором впоследствии все и строилось, устремляясь ввысь хлипкими и нелепыми сооружениями. Уже только поэтому, думала Эдипа, Сан-Нарцисо должен быть уникальным местом, со своей особенной аурой. Но если оно и отличалось чем-то существенным от прочих населенных пунктов Южной Калифорнии, то на первый взгляд это отличие было практически незаметным. Эдипа на взятой напрокат «импале» подъехала к Сан-Нарцисо в воскресенье. Все было спокойно. Щурясь от яркого солнца, она посмотрела вниз на склон холма, где расположились домики, дружно стоявшие на блекло-коричневой земле ровными рядами, словно заботливо выращенный урожай; и ей вспомнилось, как однажды она открыла транзисторный приемник, чтобы заменить батарейку, и впервые увидела печатную плату. Вот и сейчас упорядоченное расположение домов и улиц на склоне предстало перед ней с той же неожиданной, поразительной ясностью, как и печатная плата. Хотя Эдипа разбиралась в радио еще меньше, чем в южнокалифорнийцах, в обоих случаях внешняя упорядоченность виделась ей как своего рода иероглифическая запись, несущая в себе некий тайный смысл. Казалось, не было пределов тому, что могла поведать Эдипе печатная плата (надо было лишь попытаться проникнуть в ее тайну); и в первые минуты ее пребывания в Сан-Нарцисо где-то за границами Эдипиного понимания замаячило новое открытие. В воздухе до самого горизонта висел смог, солнце ослепительно сияло над светло-коричневой местностью; остановив свой «шевроле» на вершине холма, Эдипа оказалась как бы в преддверии некоего религиозного откровения. Словно на какой-то другой частоте, из центра какого-то вихря, слишком медленного, чтобы ее нагретая кожа ощутила его центробежную прохладу, прозвучали слова. Что-то в этом роде, подумалось Эдипе, и должно было произойти. Она вспомнила о муже, о том, как Мучо хотел уверовать в свою работу. Ощущал ли он нечто подобное, глядя сквозь звуконепроницаемое стекло на коллегу в наушниках, который менял пластинку жестом, выверенным, как движения служителя культа, священнодействующего с елеем, кадилом или потиром, и в то же время оставался сосредоточенным на звучащем голосе, подголосках, музыке, ее послании и пребывал в ней, чувствуя ее, как все те фанаты, для которых она звучала? Понимал ли Мучо, заглядывая через стекло в Первую студию, что, даже если бы он услышал эту музыку, все равно не смог бы в нее поверить?