Полная версия

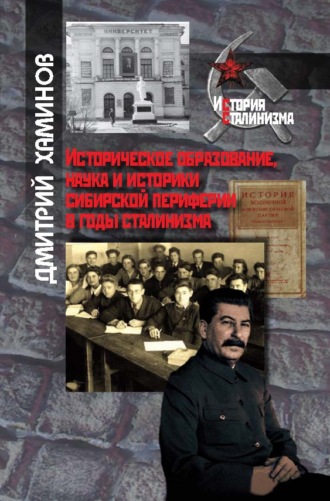

Историческое образование, наука и историки сибирской периферии в годы сталинизма

Политико-идеологические публикации представителей высшего партийно-государственного руководства[16] и программные материалы научного и политико-идеологического характера на страницах центральных идеологических изданий компартии и партийно-государственных органов, таких как журнал «Большевик» (с 1952 г. – «Коммунист») – теоретический и политический журнал ЦК ВКП(б) – КПСС, задачей которого было давать широкой партийной массе руководящий информационный материал: статьи, обзоры, критика, библиография и т. д., и специальных исторических изданий (журналы по отдельным отраслям исторического знания – история СССР, всеобщая история, история КПСС, этнография, археология и т. д.) были важным средством воздействия на высшую школу СССР и на историков – это были ретрансляторы официальной позиции политико-идеологического руководства для страны и регионов. Эти публикации имели программный характер для региональных историков, они были своего рода эталоном для построения учебного, научного и воспитательного процессов. В переходных условиях резко меняющейся политической обстановки эти работы становились важным инструментом воздействия на историков периферии при отсутствии новых учебных планов, программ, дисциплин, учебников и пособий и т. д.

Трансграничное положение между историческими источниками и историографическими работами занимают публикации в центральных отраслевых исторических журналах. Они были призваны проводить последовательную и целенаправленную идеологическую политику в отношении историков и идеологических работников. Появившиеся в довоенный период и получившие развитие в послевоенные годы центральные издания (специальные журналы по отдельным отраслям исторического знания) на своих страницах в передовых статьях публиковали материалы научных исторических дискуссий, которые являлись составляющей и органической частью государственно-партийной идеологии[17]. Эти статьи имеют важное значение для изучения предмета нашего исследования, т. к. эти материалы были положены в основу учебной, научной и политико-воспитательной работы с научно-педагогическими кадрами, студенческим контингентом и аспирантами советских вузов. Эти издания специально были направлены на то, чтобы через научные публикации сформировать определенные идеологические и политические модели и формы политико-воспитательной работы.

Так, на страницах журнала «Вопросы истории» проходили научные дискуссии, связанные с обсуждением вопросов периодизации истории СССР[18], периодизации истории капиталистических отношений в России[19], о формуле «наименьшее зло»[20] и т. д.

Основной массив источникового материала при работе над монографией был получен из неопубликованных документов и материалов сибирских региональных архивов. Они составили большую часть всех источников. В архивах были исследованы директивные документы, материалы, инструкции, протоколы заседаний, результаты проверок деятельности исторических структурных подразделений вузов на местах партийными органами ВКП(б) – КПСС (республиканских, краевых, областных, городских, районных, университетских, в т. ч. и первичных, и иных организаций и комитетов), а также организационно-распорядительная и делопроизводственная документация, регламентирующая и отражающая деятельность вузов и исторических структурных подразделений (факультетов, отделений, исторических кафедр и кафедр общественных наук, лабораторий, музеев и т. п.): планы, отчеты, протоколы заседаний, материалы проверок, справки и т. п.

Все архивные материалы, использованные при работе над монографией, по содержанию и по субъекту фондообразования, можно разделить на четыре основные группы. Первую группу составляет делопроизводственная документация территориальных (региональных и локальных) партийных организаций, органов власти и их отраслевых подразделений. В эту группу входят документы и материалы, относящиеся к деятельности партийных комитетов и органов советской власти общесибирского и субрегионального уровня [например, Исполнительный комитет Западно-Сибирского краевого Совета депутатов трудящихся, Восточно-Сибирский краевой комитет партии, Сибирский краевой комитет ВКП(б), Западно-Сибирский краевой комитет ВКП(б) и др.], регионального уровня [губернские, областные и краевые комитеты ВКП(б) – КПСС) и местного, локального уровня (городские и районные комитеты ВКП(б) – КПСС]. Сюда же относятся и разного уровня специализированные ведомства по управлению народным образованием и наукой в Сибири, регионах и на местах (например, отдел народного образования Запсибкрайисполкома, отделы народного образования, науки и учебных заведений, культуры и тому подобные структуры исполнительных комитетов краевых и областных комитетов КПСС и проч.).

Территориальные партийные комитеты и органы государственной власти разных уровней призваны были, с одной стороны, проводить политику высших и центральных органов (партийных и государственных) во вверенных им регионах, городах, районах и т. д., а с другой стороны, они осуществляли «обратную связь» между учреждениями и организациями своих регионов и локаций с центром. В этой тесной связке они и осуществляли свои полномочия, управляя и организуя работу научно-образовательных учреждений. В силу особого значения исторического образования и науки в системе высшей школы, особой роли истории и историков в политико-идеологической жизни советского общества, партийно-государственные органы держали под особым контролем деятельность региональных исторических структур. Благодаря большому количеству отчетов по итогам проверок, справок, докладных записок и иных материалов, связанных с контролем за деятельностью исторических институций и историков, аккумулировавшихся в этих органах и учреждениях, сегодня исследователь имеет возможность взглянуть на положение провинциального исторического образования и исторической науки с точки зрения их взаимоотношений с властями (как с региональными, так и с центральными), актуализируя проблему «историк и власть», выявить их позицию по отношению друг к другу, определить наиболее проблемные аспекты в этих взаимоотношениях. Благодаря этой группе источников появляется возможность реконструкции системы приемов и методов руководства, воздействия и влияния партийно-государственных органов власти на региональных историков и развитие научно-образовательных процессов в этом сегменте высшей школы.

Вторую группу составляет делопроизводственная документация научно-образовательных учреждений Сибири и их структурных подразделений, а также их партийных комитетов и первичных партийных организаций ВКП(б) – КПСС. К этим учреждениям относятся сибирские вузы (университеты, педагогические и учительские институты), научные учреждения (общесибирские и региональные институты, такие как Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский отделы Русского географического общества, комплексные научно-исследовательские институты языка, литературы, истории национальных субъектов Сибири) и их структурные подразделения (факультеты, кафедры, отделения, проблемные лаборатории, отделы, музеи и т. д.).

Это наиболее крупная по объему и по фактическому информативному потенциалу группа из всех представленных архивных документов и материалов. В нее входит массив делопроизводственной документации, которая сопровождает весь образовательный и научный процесс в вузах и научных учреждениях. Сюда же включены протоколы общих и закрытых собраний, отчеты, справки, характеристики на членов ВКП(б) – КПСС и прочая документация, связанная с деятельностью партийных комитетов и первичных партийных организаций, которые действовали в непосредственном контакте с самими историками (профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками и студентами).

Эта группа источников представляет собой существенный массив фактологического материала, привлеченного исследователем для восстановления содержательной картины большинства основных процессов, происходивших в высшей школе и научных учреждениях Сибири. Документы этой группы источников характеризуются подробностью изложения и повествования, позволяют восстановить многие события вплоть до мельчайших деталей. Особенно ценны материалы партийных организаций, которые, неся, разумеется, идеологический и политический подтекст, тем не менее досконально раскрывают суть происходящих явлений в образовательной и научной жизни, разбирают персональные дела с точки зрения не только личностных качеств, но и профессиональных. Наиболее насыщены подробностями, оценочными характеристиками и иными важными и интереснейшими аспектами внутренней жизни вузов и их структурных подразделений документы наиболее острых и трагических периодов (вторая половина 1930-х гг. и первое послевоенное десятилетие периода идеологических кампаний).

Третью группу составляют материалы и документы общественных организаций, объединений и школ партийного просвещения сибирских регионов. Напрямую эти структуры не относились к научно-образовательному комплексу регионов, однако выполняли важные социальные и политико-идеологические функции. В их деятельности самое активное участие принимали историки, зачастую входя в руководящие органы этих структур. К ним относятся, к примеру, Томский комитет ученых по содействию промышленности, транспорту и сельскому хозяйству в военное время, действовавший в годы Великой Отечественной войны, областные и краевые высшие партийные школы и университеты марксизма-ленинизма при региональных партийных комитетах и др.

Материалы данной группы источников открывают для исследователя возможность взглянуть на деятельность историков вне их академической и педагогической среды. С одной стороны, это общественная составляющая жизни провинциальных историков, а с другой – именно историки формировали значительную часть этих организаций и учреждений. В большинстве своем они определяли научно-просветительскую повестку и направления деятельности. Благодаря анализу этих документов выстраивается картина их взаимоотношений с региональным и локальным социумом.

Четвертую группу документальных источников составляют личные фонды сибирских историков – виднейших представителей научно-педагогического сообщества региона, организаторов высшего исторического образования и исторической науки Сибири. Например, фонды З. Я. Бояршиновой (ГАТО. Ф. Р-1863), И. М. Разгона (ГАТО. Ф. Р-1838); Ф. А. Кудрявцева (ГАИО. Ф. Р-2698), М. А. Гудошникова (ГАИО. Ф. Р-2703); М. И. Рижского (ГАНО. Ф. Р-2124), З. Г. Карпенко (ГАКО. Ф. Р-1261); В. А. Данилова (ГАТюмО. Ф. Р-2334); М. Б. Шейнфельда (ГАКК. Ф. Р-2378) и др.

Эти фонды представляют большой интерес для исследования обозначенной в монографии проблемы с двух позиций. Во-первых, материалы этих фондов позволяют проследить развитие «научной лаборатории» провинциального историка, генезис его как ученого и педагога. Они дают представление о путях формирования его научного направления и школы в разные периоды истории нашей страны и при разных условиях. С другой стороны, некоторые материалы личных архивов (неопубликованные письма, записки, в целом переписка с другими историками Сибири и иных регионов СССР) позволяют получить представление о профессиональных контактах сибирских историков, установить тот круг вопросов, которые объединяли или, наоборот, разъединяли сообщество сибирских историков, определить формы коммуникации и сотрудничества внутри корпорации и т. п.

Газетные материалы были выявлены автором в архивах, региональных библиотеках и библиотеках сибирских вузов и информационных центрах сибирских субъектов, а также большая часть газетного материала в настоящее время размещена в открытом доступе в сети Интернет: материалы центральной[21], ведомственной[22], общесибирской (в т. ч. межрегиональной)[23], региональной и локальной печати[24], а также университетских и институтских многотиражных газет[25].

Периодическая печать стала ценным источником в ходе работы над монографией. В этих материалах, освещающих, например, процесс складывания новой научно-образовательной системы начала 1930-х гг., откладывалась важная фактологическая, содержательная, иногда оценочная информация о некоторых аспектах развития исторического образования и исторической науки в Сибири, что не находило порой отражения в других видах источников, таких как делопроизводственная документация или тем более официальные материалы и нормативно-правовые акты. На страницах региональных и местных изданий, которые являлись, в первую очередь, средствами идеологического воздействия общесибирских, региональных и местных партийно-государственных органов власти, размещались статьи, материалы, заметки, касавшиеся политико-идеологического состояния высшей школы, научных, просветительных и культурных учреждений, особенно в период политических репрессий конца 1930-х гг. и во время идеологических кампаний второй половины 1940-х – начала 1950-х гг.

В газетах публиковалась информация о наиболее общественно значимых, резонансных событиях из жизни конкретного региона или Сибири в целом – обзоры научно-исследовательской и образовательной деятельности историков того или иного вуза, информация о наиболее важных научно-образовательных мероприятиях (конференции, симпозиумы и т. п.).

Специальный вид источников, использованный при написании данной работы, составили источники личного происхождения (мемуары и автобиографии). В этот комплекс источников вошли воспоминания студентов, аспирантов и историков, учившихся и работавших в исторических подразделениях сибирских вузов в разные периоды. Мемуары посвящены двум аспектам. Первый связан с личными воспоминаниями и переживаниями авторов о событиях, которые случились в прошлом с ними лично[26], второй аспект мемуаров связан с воспоминанием авторов о выдающихся историках – ученых и педагогах[27].

Важную роль в освещении профессиональной деятельности историков, общего политического и идеологического контекста играют и немногочисленные мемуары историков столичных и центральных городов страны[28]. Они позволяют оценить обстановку в определенных периодах, значимых для развития исторического образования и исторической науки (идеологические кампании позднего сталинизма).

Отметим, что советский период не оставил после себя сколько бы то ни было значительного массива мемуаристики как самих сибирских историков, посвященной вопросам, связанным с развитием исторического образования и исторической науки в этом регионе, так и воспоминаний о выдающихся сибирских историках их соратников, коллег, учеников. Лишь со второй половины 1980-х гг., но особенно в 1990-е и 2000-е гг. стало появляться большое количество мемуарных работ (в основном это были отдельные статьи и очерки) сибирских историков о себе и о коллегах-сибиряках. Огромное количество воспоминаний опубликовано в сети Интернет на сайтах исторических подразделений сибирских вузов, научных институтов, специализированных исторических порталах и т. д.

Такое количество работ мемуарного жанра в последний период объясняется тем обстоятельством, что к этому времени во всех сибирских вузах сформировались и развились собственные крупные исторические научные школы и направления, заслуженным авторитетом в научном сообществе (сибирском и российском) стали пользоваться крупнейшие сибирские историки послевоенного периода, некоторые к этому времени уже скончавшиеся. В 1990–2000-е гг. стали уходить из жизни представители первых генераций сибирских историков, наиболее яркие ее представители, которые сформировали сибирскую научно-педагогическую школу. Все это подвигало их коллег и учеников к написанию собственных мемуаров о пройденном периоде, о наиболее ярких и насыщенных страницах истории высшего исторического образования и исторической науки, о людях, о своих учителях.

Структура монографии обусловлена поставленными задачами и построена по проблемно-хронологическому принципу.

Монография издана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках реализации Программы «господдержка социально значимой литературы».

Глава 1. Социокультурные и политико-идеологические конструкты исторического образования и исторической науки в высшей школе периода сталинизма: общие замечания

Феномен советского общественного сознания характеризуется (как и в любом другом обществе любого периода) прежде всего тем, что основные его смыслообразующие элементы формировались не только и не столько объективными обстоятельствами социальной реальности, сколько идеологизированным властно-политическим дискурсом. В свою очередь, результаты этого воздействия оказывали решающее влияние уже на сам социальный контекст, определяли направленность социальных практик по воспроизводству социального идеала и в конечном итоге задавали основную траекторию эволюции всей советской системы.

Система высшего образования и науки относилась к ведущим приоритетам советской государственной политики, именно она отвечала за подготовку управленческих кадров высшей квалификации, формируя элиту нового общества – советскую интеллигенцию, которая в перспективе должна была стать опорой партийно-государственной системы. Именно поэтому приоритетной задачей первых двух десятилетий советской власти стало идеологическое воспитание всех участников образовательных процессов в высшей школе. При этом стоит учитывать, что общая стратегическая цель – воспитание нового советского человека – допускала известную возможность варьирования тактических задач и методов их решения.

В силу развернувшихся на рубеже 1920–1930-х гг. политических и социально-экономических процессов историческое образование и историческая наука стали рассматриваться советским руководством как важнейший элемент политико-идеологического воспитания населения (в первую очередь, молодежи). Со временем на историческое знание (в самых разных его проявлениях) стали делать основной упор как на фактор формирования важнейших составляющих советской идентичности: патриотизма, гражданственности, преемственности поколений и др.[29] Комплексное изучение процессов указанного периода позволит понять их природу, направленность и закономерности их протекания, выяснить, как они отразились на развитии советского исторического образования и исторической науки, на самом советском обществе в целом и сибирском регионе в частности.

Историческое знание представляло собою особый, специфический сегмент в системе советской высшей школы. Ключевой особенностью его (и одновременно отличием от классического образа) являлось то, что не научный этос (то есть нормативно-ценностная структура) определял содержание и методику образования, а прямо наоборот – задачи, ставившиеся политическим руководством перед высшим образованием, диктовали проблемы, границы, инструментарий и в конечном счете горизонты научно-исторического познания.

Особое же место исторической науки в самой советской системе высшего образования было обусловлено двумя факторами. Прежде всего, стоит иметь в виду, что в результате получения высшего исторического образования появлялся не просто историк, т. е. носитель и ретранслятор определенного знания, но сложный многоуровневый продукт политико-воспитательного, учебного, научного (именно в такой последовательности) процессов высшей школы – «боец идеологического фронта» (пропагандист, человек, подготовленный и способный работать с людьми, обладающий уникальными знаниями и, говоря современным языком, компетенциями). Помимо этого, историческое образование играло одну из ведущих ролей в легитимации самой советской системы, ядром которой являлась идеология, претендовавшая на исчерпывающее научное описание объективной реальности (в т. ч. и минувшей, т. е. исторической). Важнейшая функция советской исторической науки заключалась в ретроспективном обосновании возможности и неизбежности реализации коммунистического идеала.

Эти два фактора и определили то особое внимание, что уделялось историческому знанию на уровне высших государственно-партийных органов в рамках исторической политики, т. е. политики по регулированию исторического образования и исторической науки в вузах. Соответственно, вскрытие механизмов взаимодействия означенных факторов будет способствовать более полной и адекватной реконструкции советской социальной реальности.

В свою очередь, функция исторического образования как политико-идеологического конструкта советской системы и пристальное внимание со стороны партийно-государственных органов к научной и образовательной деятельности историков определялись целым рядом обстоятельств.

Во-первых, вузы, которые готовили историков для учебных заведений различных уровней, отвечали за качество подготовки не просто педагогов, а преподавателей особой дисциплины, которая несла на себе функции по политическому, патриотическому, гражданскому и идеологическому воспитанию молодого поколения, что выделяло историков из массы других педагогов и предъявляло к ним особые требования. Вот как, к примеру, в 1947 г. в Омском пединституте видели содержание и задачи исторического образования: «Мы обязаны подготовить высококвалифицированных, идейно закаленных, преданных Родине педагогов – воспитателей молодого поколения – будущих строителей и граждан коммунистического общества. Мы воспитываем патриотизм, чувство долга перед Отечеством»[30]. Говоря о задачах исторического образования, один из преподавателей ОмГПИ отмечал: «Преподаватели истории в общей системе советской школы оказывают на учащихся наибольшее воздействие в деле воспитания советского патриотизма. История имеет огромное значение в деле формирования коммунистического мировоззрения советского человека»[31].

Во-вторых, помимо преподавания истории, благодаря фундаментальности образовательной программы, широте даваемых знаний лица, оканчивавшие исторические отделения и факультеты, в большом количестве привлекались в 1930–1950-е гг. на кафедры основ марксизма-ленинизма и в партийные учебные заведения (например, в вечерние университеты марксизма-ленинизма регионов) для преподавания общественно-политических дисциплин, а со второй половины 1950-х гг. (после реорганизации кафедр основ марксизма-ленинизма) – на кафедры политэкономии, исторического и диалектического материализма, научного коммунизма, научного атеизма, истории КПСС. Именно эти дисциплины являлись основой политико-воспитательной работы как среди студентов, так и преподавателей в вузах и иных учебных заведениях страны, а значит, качество и идеологическая выверенность постановки такой работы была задачей партийных органов. Такое положение исторического образования и исторической науки вызывало необходимость осуществления постоянного политико-идеологического контроля над работой исторических факультетов, отделений и кафедр со стороны партийных органов районного, городского и областного (краевого, республиканского) уровней[32].

В-третьих, сделанная Сталиным еще в 1930-е гг. ставка на историческую науку как на важный инструмент государственно-патриотической пропаганды среди широких масс населения (который наиболее ярко раскрыл себя в предвоенный период, в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы), требовала поддержания этой линии в послевоенный период и через академическую историческую науку, и через популяризацию истории среди населения, воспитывая патриотизм и гражданскую позицию советских людей. Этой задаче должна была отвечать унифицированная идеологическая политика по отношению к направлениям и формам исторических исследований в научно-образовательных учреждениях страны.

В ходе реализации учебно-образовательного процесса в советских вузах (и тем более на исторических отделениях и факультетах) огромное значение придавалось политико-воспитательной работе. Этот процесс был единым, и поэтому учебная, научно- и учебно-исследовательская, политико-воспитательная работа, общественная и даже трудовая деятельность студентов составляли тот синтез, который на «выходе» давал качественных специалистов не только с точки зрения реализации ими своих профессиональных исторических компетенций, но и с точки зрения подготовки и воспитания идейно-политического работника для разных сфер жизни советского общества.

Главную роль в организации этого процесса играли партийные и комсомольские организации вузов и факультетов. Политико-воспитательная работа реализовывалась в нескольких направлениях: через образовательный процесс (преподавание общественно-научных дисциплин, организацию спецкурсов и спецсеминаров), через идеологическую работу со студентами и идеологическое воздействие на них (политинформация, агитация и т. п.), через вовлечение самих студентов в организацию и проведение политико-идеологической работы внутри вуза и за его пределами (в школах, в организациях и на предприятиях городов), посредством привлечения студентов к трудовой деятельности. Кроме того, важным направлением в воспитательной работе коллективов исторических факультетов и отделений со студентами являлось развитие студенческой самодеятельности, достигавшееся путем передачи студентам для решения все большего количества вопросов студенческой жизни. В конечном итоге это способствовало формированию «правильного» с точки зрения партийно-государственной идеологии историка.