полная версия

полная версияБедность как результат имитации братской дружбы

Раздел 6. Гражданская авиация России – несостоявшийся взлет

Исторически так сложилось, что производители авиационных двигателей с большим вниманием относились к заказам предприятий, выпускающих самолеты. При этом разработки для газовиков и энергетиков были им обузой. Может быть, с этим связана ситуация с производством газовых турбин для энергетики? Представление о несостоятельности предприятий оборонного комплекса по изготовлению и эксплуатации высокотехнологичного оборудования я хотел развеять поиском успешных примеров в области авиастроения. К сожалению, анализ показал, что указанные выше традиции нарушены. Страна за прошедшие 30 лет, заменив парк отечественных самолетов на импортные, практически полностью потеряла способность к производству гражданских самолетов. Это негативно подействовало и на производителей газовых турбин гражданского назначения. Эти потери также негативно сказались на имидже России во всех союзных республиках. Их высокоразвитая гражданская авиация также была вынуждена перейти на эксплуатацию Аэробусов и Боингов. Справочный материал по данной теме представлен ниже.

6.1 Региональные самолеты

Россия давно выпускает конкурентоспособную на мировом рынке технологическую продукцию. Это – в первую очередь вооружение. По его экспорту наша страна в течение многих лет занимала второе место в мире после США. Большую часть оружейного экспорта составила авиатехника, крупнейшим ее производителем в России является компания «Сухой». За последние 15 лет только от продажи военных самолетов за рубеж «Сухой» выручил около 21 млрд. долл. Эти расчеты журнал РБК сделал на основе данных Центра анализа стратегий и технологий. Причиной того, что «Сухой» обратил внимание на гражданскую авиацию, стало его желание диверсифицировать бизнес для снижения рисков. Правительство предоставило КБ «Сухой» право построить гражданский региональный самолет, полагая, что лайнер будет популярен на мировом рынке так же, как его истребители и бомбардировщики. Трудно сказать, насколько данное решение было оправдано с позиций стратегических интересов государства. Именно в начале века США осуществили стремительный рывок в создании и организации крупномасштабного производства самолетов пятого поколения по технологии «стелс» и беспилотников, что привело к существенному превосходству военной авиации США над ВКС России, снижению спроса на традиционную продукцию КБ «Сухой». При этом КБ Туполева, Ильюшина, Яковлева, имеющие громадный опыт создания гражданской авиатехники, не имели в этот период заказов.

В 2003 году «сердце» нового самолета – двигатель SaM146 начал разрабатывать НПО «Сатурн» в сотрудничестве с французской компанией Snecma, входящей в промышленный конгломерат Safran SA. У французов как раз был новый газогенератор – всего два опытных образца, – и компания хотела найти ему промышленное применение. Главный конструктор двигателя SaM146 с российской стороны Георгий Конюхов, как бы оправдываясь, вспоминает: «Для АО ГСС была важна скорость: надо было начать работать с этапа не научно-исследовательских, а сразу опытно-конструкторских работ. Им [АО ГСС] просто нужно было сделать коммерческий продукт – двигатель – не за десятки лет, как это иногда происходит, а за четыре-пять лет и к концу этого периода точно получить сертификат типа. Если бы это была российская компания, мы не могли бы сделать первичную сертификацию в Европе, то есть не получили бы разрешение EASA [Европейское агентство авиационной безопасности]».

Ведущим консультантом АО ГСС стала компания Boeing. Ее участие в проектах было важным для многих поставщиков, но особенно для компании Snecma, партнера Boeing по самолету Boeing 737NG, – рассказал журналу РБК президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Экономика проекта SSJ-100 была рассчитана на продажи в основном на внешнем рынке, самолет должен был пройти сертификацию по международным стандартам, поэтому проще и быстрее было работать с иностранцами. «Если бы мы сделали авионику по российским стандартам, ни о каких продажах за рубеж не было бы речи», – вспоминает Виктор Поляков, отвечавший за авионику в SSJ-100. Авионику ГСС разрабатывали совместно с французской Thales Group, поставщиком Airbus, в разработке электродистанционной системы управления участвовала немецкая Liebherr, обустройством салона занималась итальянская Pininfarina. Сотрудничество с компанией Boeing было краткосрочным. Концерн ушел из проекта в связи с тем, что ГСС выбрал в качестве прототипа не его фюзеляж, а конкурента – Aerobus.

Стоимость проекта разработки SSJ-100 составила около 2 млрд долл. – эту цифру в 2013 году подтвердил журналу РБК Евгений Андрачников, старший вице-президент по продажам компании ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ЗАО ГСС), созданной для реализации проекта. На июнь 2014 года чистый долг ГСС составлял $2,64 млрд. Государство обнулило данный долг. После этого Евгений Андрачников заявил РБК: «Теперь каждый самолет должен приносить прибыль, начиная со следующего года мы будем продавать 30-35 самолетов в год». В 2011-м ГСС произвел 5 ед. SSJ100, в 2014-м – 36 ед. Но 9 ед. из них увеличили запас на складе предприятия. Убыточным предприятие остается до настоящего периода.

Мнение о том, что привлечение в проект ведущих мировых фирм позволит в короткие сроки выйти на большие объемы экспортных продаж нового самолета оказалось ложным. Вызывает вопросы тот факт, почему при наличии значительного числа проблем у самолета его создатели оперативно получили все международные сертификаты. Об игнорировании сертификационными центрами ЕС важнейшего недостатка самолета достаточно убедительно говорит выдержка из газеты «Ведомости»: «В 2018 топ-менеджеры четырёх авиакомпаний, эксплуатирующих эти лайнеры, и три человека, близкие к лизинговым компаниям, покупающим SSJ100, заявили в интервью «Ведомостям» о низкой эксплуатационной надежности двигателей. После наработки от 1000 до 4000 часов в камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины и двигатель необходимо отправлять на ремонт. По информации неназванного источника газеты «Ведомости», производитель двигателя обещает 7500—8000 часов работы до капитального ремонта. Ремонт вышедшего из строя двигателя стоит 2–5 млн долл. и длится два месяца, говорят два собеседника. Так как это конструктивный недостаток, производитель ремонтирует двигатель за свой счёт». Эти же данные подтверждает журнал Авиация России на сайте 07.01.2019.

Как ранее указывалось, производителем двигателя является совместное предприятие Рыбинского НПО «Сатурн» и компании Snekma концерна Safran SA. Характерно, что после каждого случая подобной информации в прессу поступало «оптимистическое успокоение». Ниже приводится его образец, опубликованный «Ведомостями»: «В декабре 2018 года было объявлено, что в компании Safran доработали производимую ими камеру сгорания и что все эксплуатирующиеся двигатели пройдут соответствующую модернизацию, что устранит выявленные проблемы». Информации о проведении модернизации в последующие годы автору найти не удалось.

Эксплуатанты самолетов, на которых обрушились претензии тысяч пассажиров за срыв рейсов, не стали мириться с массой технических неисправностей. От эксплуатации большей части приобретенных 22-х самолетов отказалась авиакомпания Мексики. После ее разорения весь парк был перенаправлен на вторичный рынок России. Аналогичная ситуация повторилась с 7 самолетами, поставленными ирландской компании Сити Джет. От согласованной покупки больших партий самолетов отказались Иран и Индонезия. Пришлось ограничивать выпуск самолетов и принуждать отечественные компании к приобретению их в лизинг. В табл. 1 приводятся данные по производству и поставкам Суперджетов.

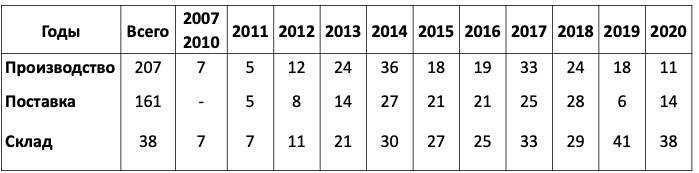

Табл. 1. Данные по производству и поставкам самолетов SSJ100 (Википедия).

Цифры показывают, что по состоянию на конец 2020 года количество нереализованных самолетов составило 38 ед. на сумму 1,330 млрд. долл. В сложившихся условиях ГСС вынуждено было сократить выпуск самолетов в 2020 году до 11 ед. при наличии проектной мощности 60 ед. Но и эти цифры не отражают уровень критичности

обстановки.

Корреспондент BBC Павел Аксенов 31 октября 2018 года выпустил репортаж с заголовком «Треть российских Суперджетов в крупных авиакомпаниях не летает. Почему?» По традиции, можно было бы воспринимать его как попытку дискредитации нового самолета и нашей страны, нов ней приводятся конкретные доказательства, представленные перевозчиком. Газета «Ведомости» в этот же период со ссылкой на источники писала, что SSJ100 мало летает из-за проблем с послепродажным обслуживанием – дороговизны и нехватки запчастей, а также из-за длительного срока их доставки. Бывали случаи, когда у Аэрофлота летало не более трети парка. ГСС частично признает проблему. В сентябре президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов заявил: "Производить самолеты, которые простаивают из-за отсутствия запасных частей и двигателей – бессмысленно" (цитата по "Авиатранспортному обозрению"). В итоге, Рубцов проинформировал, что компания решила строить дополнительные склады запчастей вблизи крупных авиационных хабов, а также дополнительные ангары для стоянки и обслуживания самолетов. Но пока этот проект не реализован». Возникает вопрос: «Почему программа строительства складов не стала составной частью программы создания нового самолета. Почему при хронической убыточности ЗАО ГСС государство в условиях кризисной ситуации не оказало ему финансовую поддержку для решения данной задачи?». Ответ на данный вопрос 30.11.2018 через редакцию Aviation Explorer дал заместитель Министра промышленности и торговли О.Е. Бочаров: «Программа постпродажного обслуживания. Это кричащая проблема. Выходя на рынок, мы не знали, не имели опыта построения систем постпродажного обслуживания. Бомбардье, выводя на рынок самолеты CSeries, вложила до 1 млрд.долл. в создание сервисных центров еще до того, как самолет пошел в эксплуатацию. Это обеспечивает компаниям соответствующий высокий налет даже на первых сериях». Ситуация проясняется. Какие могут быть претензии к ЗАО ГСС. Ребята просто не знали, что самолет надо ремонтировать. Английским языком не владели, мировой опыт не изучали. Считали, что знаний, полученных в первые годы трудового стажа при обслуживании торговых ларьков на станциях московского метро, будет с лихвой достаточно. Что такое 1 млрд., и как велика эта цифра? Один самолет SSJ100 стоит 35 млн. дол. Выпуск 12 самолетов в год вместо проектных 60 означает потерю страной 1,68 млрд. долл. /год. Интересны другие цифры. За период с 2014 по 2021 год вывод валюты из России превысил 473 млрд. долл. Именно в этот период мы должны были создавать ремонтную базу для SSJ100.

Эти сравнения обидны в связи с тем, что пилоты, летающие на SSJ100, отмечают его высокий технический уровень по основным параметрам. Через девять лет после продаж первых самолетов появились робкие сигналы о том, что проблема качественной эксплуатации самолета решаема. Агентство «Новости» 28.09.2020 года опубликовала под броским заголовком «Суперджет» достиг рекордного налета» следующую информацию: «Авиакомпания «Азимут» достигла рекордного налета на самолетах «Сухой Суперджет 100»: он составил 250 часов в месяц на одно воздушное судно, то есть, порядка 8,3 часов в сутки, что сопоставимо с показателями лучших иностранных конкурентов. Например, близкие по пассажировместимости Embraer-190 имеют у американских авиакомпаний суточный налет от 3,6 до 13,7 ч., а Bombardier CRJ-900 от 7,1 до 11,9 ч. Флот «Азимута» состоит из 12 «Суперджетов». В 2021 году их количество планируется увеличить до 18 машин. В среднем каждый самолет «Азимута» перевозит около 140 тысяч пассажиров в год, что сравнимо с загрузкой среднемагистральных лайнеров иностранного производства и свидетельствует о высокой эффективности данного типа воздушного судна на региональных маршрутах. Средняя занятость пассажирских кресел составляет 86,1%». Для достижения высоких показателей компания сама приняла меры по созданию ремонтной базы. Изучая причины успеха малоизвестной компании на фоне крайне неудовлетворительных показателей эксплуатации Суперджетов в Аэрофлоте, я обнаружил следующую публикацию в газете Ведомости: «Три человека, близких к ОАК, рассказывали, что по контракту «Аэрофлота» на первые 30 SSJ100 существуют штрафные санкции для производителя в случае невозможности самолета летать из-за поломки – $12 000 в сутки за каждое судно. Это совершенно нерыночные, не соответствующие мировым практикам условия, по сути, «Аэрофлоту» выгоднее не летать из-за поломки, добавляли собеседники». Получается, что если ты госмонополия, то можешь спекулировать на болевых точках государства. По указанию Правительства, весь парк «Суперджетов» Аэрофлот должен передать дочерней компании Россия. Пока не известно, как это повлияет на качество эксплуатации. Обоснованными, хотя запоздалыми и с большой вероятностью недостаточными необходимо считать решения Правительства о стимулировании перевозчиков, использующих «Суперджеты».

При наличии «слабого лучика света в конце тоннеля» остроту приобретает другая проблема. Суть ее отражена в публикации Интерфакса 30.09.2020 года. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак сообщил на форуме «Микроэлектроника – 2020» следующее: "Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут». Этого следовало ожидать и не только политическим причинам. Если ты ориентируешь партнера на поставку комплектующих для 60 самолетов, а закупаешь по факту на 11, то виновником прекращения сотрудничества являешься ты сам. Таким образом через 20 лет после принятия решения о создании нового самолета пришло озарение «Новый самолет нужен прежде всего России, изготавливать его необходимо полностью из российских комплектующих, «ставить на крыло» путем доводки самолета и организации сервиса в России». И только при успешном решении всех этих задач выходить с продажами на внешний рынок. Принято решение о том, что в дополнение к первоначальным затратам на разработку SSJ100 – 2 млрд. долл., на замещение импортных комплектующих будет выделено еще 1,8 млрд. долл. Новый самолет будет иметь шифр SSJ New. При этом Lenta.Ru в январе 2019 года на основании интервью с С. Чемезовым сообщала, что на 2023 год намечена одновременная сертификация нового двигателя и новой модели SSJ New. Разработка нового двигателя ПД-8 вновь поручена Рыбинскому НПО «Сатурн», который за 20 лет работы не смог довести «до ума» газотурбинный двигатель для парогазовых установок ГТД 110 и двигатель для Суперджетов марки SaM146. Журнал Aviation Explorer 31.12.2019 представляет несколько иную информацию: «В 2021г. должен быть сделан технический проект двигателя "ПД-8-Сатурн", в 2022 – рабочая конструкторская документация, на 2023 г. запланирована технологическая подготовка производства опытных образцов маршевых силовых установок (МСУ) с ПД-8. В 2024 году должны быть изготовлены опытные образцы МСУ с ПД-8, в этом же году ожидается получение сертификата типа на новый двигатель». Данная информация указывает, что, самолеты SSJ New ранее 2025-2026 годов у авиаперевозчиков не появятся. Возникают риски того, что в ожидании завершения программы импортозамещения, совершенствованию импортных комплектующих, поставляемых сегодня, не будет уделено должное внимание.

При наличии противоречивых данных о планах модернизации, не удалось обнаружить сведений о программах совершенствования эксплуатации Суперджетов. Не было обнаружено каких-либо решений АО ГСС об ускоренном наращивании инфраструктуры по обслуживанию SSJ100 (склады запчастей, ремонтные ангары и др.), вызывают сомнения размеры дотаций государства за эксплуатацию SSJ100. Указанные дополнительные программы требуют значительных затрат. Не вызывает сомнения, что АО ГСС, убытки которого только за период с 2011 по 2017 годы составили 1,62 млрд. долл. (Газета «Ведомости» 09.01.2018г), не сможет их профинансировать. Есть вероятность того, что эти программы по данной причине у АО ГСС вообще не возникнут.

Изначально бизнес-план предполагал производство 1300 лайнеров SSJ 100, по 60 ед. в год. По факту за 14 лет, по итогам 2020 года было произведено 207 самолетов, из которых 6 было утилизировано, 38 ед. остались на складах. 163 самолета, переданных в эксплуатацию имеют среднесуточный налет часов почти в 3 раза меньший, чем аналогичные модели ведущих мировых фирм. Доля импортных комплектующих в самолетах SSJ100 в 2020 году по данным Википедии находилась на уровне близком к 70 %. Из-за отсутствия доверия перевозчиков к самолету его выпуск с 2020 года пришлось снизить до уровня 11 ед. На старте программы Суперджет ставилась задача превзойти бразильский Embraer. До пандемии компания выпускала 342 самолета данного класса. Эти цифры показывают, что за 20 лет мы не приблизились к решению провозглашенной задачи.

Надо восстанавливать доверие на внутреннем рынке. Перед АО ГСС и российскими перевозчиками стоит задача, как минимум, удвоить уровень налетов, ранее взятых в лизинг SSJ100, найти применение 38 самолетам, хранящимся у изготовителя, ограничить приобретение иностранных самолетов – аналогов SSJ100. Итогом этой работы должно стать существенное снижение тарифов для пассажиров региональных рейсов России, значительный рост числа маршрутов и объемов авиаперевозок. Только при выполнении данной программы удастся избежать вынужденного прекращения производства самолетов SSJ100. Отказ от нее приведет к тому, что проводимая в течение 2-х десятилетий работа по созданию SSJ100, будет признана крупномасштабным, но провальным и разорительным экспериментом. Существуют очень веские сомнения относительно того, имеет ли Минпромторг России и ОАО “Ростех” возможности для объективной оценки ситуации, обладает ли способностями для систематизации и реализации предлагаемых мер.

В условиях провала программы производства и эксплуатации регионального самолета SSJ100 ОАК была вынуждена вернуться к воспроизводству самолетов, создаваемых в далеком прошлом. Приведем краткую справку. В начале 1980-х годов ОКБ им. Ильюшина выступило с инициативным предложением о создании нового турбовинтового (ТВД) пассажирского 60-местного самолета для местных авиалиний Ил-114. В тот период многие зарубежные фирмы вели разработки аналогичных моделей – ATR-42 (ATR-72), Fokker 50, Dash 8-300, SAAB 2000. Самолет Ил-114 рассматривался, как замена Ан-24, в отдельных регионах – турбореактивных самолётов Як-40 и Ту-134. Инициатива ОКБ была поддержана, и в 1986 году вышло постановление Совета Министров СССР о разработке самолета. Первый самолет ИЛ 114 был выпущен через четыре года после принятия постановления, в 1990 году на авиазаводе в Ташкенте. В последующие годы завод изготовил 19 самолетов. Сайт ATO.Ru сообщил, что семь самолётов Ил-114-100 эксплуатировались в авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари» до 1 мая 2018 года. По причине низкой надежности и малого ресурса двигателя ТВ7-117С первых серий, а также воздушного винта СВ-34, самолёты «Ўзбекистон Ҳаво Йўллари» были оснащены двигателями 127 Pratt & Whitney.

В июле 2014 года президент России В. Путин в ответ на экономические санкции Запада дал поручение правительству рассмотреть вопрос организации серийного производства самолета Ил-114 в России. В 2014 году началась работа над проектом обновленного пассажирского самолёта Ил-114 под обозначением Ил-114-300. РИА, со слов Генерального конструктора Авиационного комплекса им. С.В. Илюшина Н. Таликова, 22.10.2015 сообщало: «Первые самолеты могут быть построены на нижегородском «Соколе» уже к 2018 году». Далее начались традиционные правки. Было объявлено, что ИЛ-114В должен подняться в воздух до 31.05.2019, летные испытания намечены на 2020 год. Информацию о срыве сроков «подсластили»: «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» планирует производить около двенадцати Ил-114-300 ежегодно после 2021 года». Однако, в сентябре 2019 года от ТАСС поступила информация, что первый полёт обновлённого самолёта перенесён на ноябрь 2020 года, а сроки начала серийного производства сдвинуты на 2023 год. О первом испытательном полете Ил-114-300 на новых российских двигателях ТВ7-117СТ-01 ТАСС сообщило 16 декабря 2020 года. 19 января 2021 в рамках программы летных испытаний состоялся 3-х часовой полёт Ил-114-300 в Жуковском. В августе 2021 на сайте ABIREG.Ru была размещена информация о запрете на перелет самолета на аэродром Кубинка в Подмосковье для участия в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Запрет был связан с тем, что авиалайнер использует ту же модель двигателя (ТВ7-117СТ), что и потерпевший накануне крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Катастрофа данного самолета, подготовленного для демонстрации на МАКС 2021, создает впечатление, что проблемы гражданской авиации присущи и ее военному сегменту. После катастрофы появились сообщения об отсутствии запрета на перелет ИЛ-114-300. Тем не менее 17.09.2021 года журнал «Авиация России» сообщил, что Ю. Борисов заявил о переносе запланированного ранее срока начала серийного производства Ил-114-300. В итоге можно признать, что на изготовление «с чистого листа» первого самолета ИЛ-114 в Узбекистане, в условиях СССР, потребовалось 4 года. Воспроизвести его аналог в «современной» России мы не можем в течение 9 лет.

Исторически так сложилось, что производители авиационных двигателей с большим вниманием относились к заказам предприятий, выпускающих самолеты. При этом разработки для газовиков и энергетиков были им обузой. Может быть, с этим связана ситуация с производством газовых турбин для энергетики? Представление о несостоятельности предприятий оборонного комплекса по изготовлению и эксплуатации высокотехнологичного оборудования я хотел развеять поиском успешных примеров в области авиастроения. К сожалению, анализ показал, что указанные выше традиции нарушены. Страна за прошедшие 30 лет, заменив парк отечественных самолетов на импортные, практически полностью потеряла способность к производству гражданских самолетов. Это негативно подействовало и на производителей газовых турбин гражданского назначения. Эти потери также негативно сказались на имидже России во всех союзных республиках. Их высокоразвитая гражданская авиация также была вынуждена перейти на эксплуатацию Аэробусов и Боингов. Справочный материал по данной теме представлен ниже.

6.2 Среднемагистральные пассажирские самолеты

По аналогии с событиями 15 летней давности, связанными с Суперджет, в настоящее время большое звучание приобретает информационная компания по среднемагистральному пассажирскому самолету МС-21. Приведу выдержки из наиболее значимых публикаций: «МС-21-300 имеет типовую вместимость от 163 до 211 пасс. и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок, на котором безраздельно господствуют Airbus и Boeing. Кроме того, китайская СОМАС проводит сертифицированные испытания своего самолета С919. «По существующему прогнозу в ближайшие 20 лет только в России потребуется более 800 новых лайнеров такой размерности. Автор – гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. Далее: «Запуск программы первого среднемагистрального самолета, разработанного с чистого листа в современной России, анонсировали в 2007г.; изначально ввод в эксплуатацию был запланирован на 2016г. Рамочное соглашение по лизингу 50 МС-21 было заключено между авиакомпанией «Аэрофлот» и госкорпорацией «Ростех» в 2011г., с поставкой в период с 2017 по 2022г. Твердый контракт флагманского перевозчика был подписан в феврале 2018г. (по нему предполагалось, что передача самолетов начинается в 1 кв. 2020г.). За время задержки программы МС-21 в группе «Аэрофлот» была принята новая стратегия развития; в результате организуется переуступка прав по договорам аренды МС-21 «России». Параллельно проходит испытания версия МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. По графику этот самолет должен быть сертифицирован в РФ к концу 2022г., а первые поставки запланированы на 2024 г.».

Попробуем прокомментировать данные тезисы. «Запуск…с чистого в современной России». То есть в 2007 году, через 16 лет после рождения, «современная» Россия с нуля взялась за вытеснение со своего рынка мировых гигантов. Но разве не «прошлая» Россия в составе СССР обеспечивала половину стран земного шара пассажирскими самолетами всех категорий. Разве не «современная» Россия обескровила знаменитые КБ Туполева, Ильюшина, Яковлева, обанкротила большинство авиационных заводов на своей территории и в дружеских государствах. Разве не она из-за неквалифицированной эксплуатации вывела раньше нормативных сроков отечественные самолеты, изготовленные до 1991 года, поторопилась порезать их в металлолом и полностью заменить лайнерами наших главных политических соперников. Пока мы не избавимся от хвалебного прославления наших мнимых «побед», пока каждого из нас и, в наибольшей степени руководство страны, не будет пронизывать чувство ответственности за произошедшее, у нас не будет реального движения вперед. Раскроем данные эмоциональные тезисы на конкретном примере. В 2007 году, на момент принятия решения о разработке самолета – МС-21, в России был накоплен значительный опыт производства и эксплуатации среднемагистрального самолета ТУ-204 и его модификации ТУ-214. Указанные самолеты предназначались для перевозки 210 пассажиров на расстояние до 5920 км. Постановление Правительства СССР о его создании было принято в 1983 году. В 1989 году опытный образец самолета совершил первый полет. Программа испытаний предусматривала проведение до 400 полетов общей продолжительностью не менее 1000 часов. Из-за дезорганизации экономики России и нехватки финансовых средств сертификат типа удалось получить только в конце 1994 года. Первый рейс с пассажирами был осуществлен в феврале 1996 года. В последующие годы самолет был значительно усовершенствован, сертифицирован по высшим международным требованиям, на его базе было создано несколько модификаций. По заявлению крупнейших эксплуатантов надёжность и эффективность Ту-204 находится на уровне аналогичных моделей Boeing и Airbus. Особым достоинством самолета является то, что он был изготовлен полностью из отечественных комплектующих. Самолет должен был стать таким же массовым, как и его предшественник – Ту-154. Однако с распадом СССР финансирование авиапрома резко сократилось, плановую экономику сменила рыночная. Недостатки в технической поддержке и низкие темпы производства создали значительные трудности на начальном этапе эксплуатации Ту-204. Самолеты простаивали в ожидании запчастей и комплектующих изделий, что влекло за собой увеличение расходов на поддержание летной годности и увеличение стоимости летного часа. В итоге Ту-204 вытеснили импортные подержанные машины.