Полная версия

Контуры памяти

Идём по тротуару и перед крыльцом, налево калитка в палисадник, зажатый невысоким заборчиком и с двух сторон стенами школы, уютный, ухоженный, здесь юные естествоиспытатели проводили свои практические занятия по ухаживанию за питомцами цветами, растениями.

Несколько ступеней, мы на крыльце, входим в школу, правда, это всего лишь «предбанник», видимо пристроенный уже позже основного здания, когда обнаружилось, что нет необходимейшего для детей столовой – буфета. Тогда и «прилепили» дополнительно, но это догадки, не уверенность. В буфете самая малость, что запомнилось – чай, коржики и кольца, посыпанные сахаром… Сдать надо было всего лишь десять копеек, и на большой перемене ты вкушаешь эту «малость»… Может ли поверить читатель, какая! это была вкусность… Чай и коржик!.. А если не было десяти копеек, тогда ты был лишён другой реальности, ведь поход в буфет – это был прыжок в «сладкую жизнь». Пусть дома есть тоже самое, пусть!.. Но здесь, среди учеников гораздо вкуснее…

На входе стоят дежурные с повязками и проверяли на опрятность, чистая ли обувь, опрятен ли ученик, хотя мы, пацаны, называли их занудами, уж больно придирчивы были и в основном девочки старших классов. На центральном входе тоже дежурят, стоят непоколебимо, как истинные блюстители чистоты. Везде порядок, грязь в школу ни-ни, не занести… Такие же «санитары», блюстители чистоты и аккуратности ходили по классам и осматривали руки на предмет, острижены ли ногти и, как чисты они, белый, свежий ли воротничок и одежда удовлетворяет или нет аккуратности Могла ли наша учительница усмотреть за всем, конечно нет, вот и было заведено в школе такое неукоснительное правило: «Руки к осмотру!». Ох! получал не раз замечания я и приносил записанными в тетради сёстрам… Тогда, два первых класса я жил с ними на коммунальной квартире. [5]

Маленький коридорчик и справа дверь в буфет, прямо дверь и входим уже в основное здание. Если повернём направо потом по коридорчику налево, то увидим кабинет старшей пионер вожатой, за ним помещение, где находилась библиотека… Всё, как ни старался, память не назвала помещения, и никто лучше не напомнил мне о других… Но я помню, что здесь мало кто бегал, всё как-то гулко звучало, оно и сейчас спустя десятилетия эхом памяти отдаётся от стен…

Если при входе в здание поворачиваем налево, то с правой стороны будут аудитории для первых, вторых классов. Здесь недалеко от входа и учился я в первом классе, учился писать закорючки, а уж потом только учили нас писать буквы. Терпеливая Галина Фёдоровна нараспев произносила то, что и выучивают в первую очередь, вернее, на чём учатся начинать читать, буквы «М» и «А», а вместе мы составляли такое родное, милое для всех слово «МАМА», как мы радовались, безмерно были счастливы, что дома мы сможем сказать:

– Мама, знаешь что?.. А я теперь умею читать твоё имя, – мы ведь в детстве только и знали что Маму, зовут, никак иначе, как только Мама…

Уже немного позже мы хором твердили:

– У Мамы рама, Мама мыла раму! – или я что-то напутал? но ведь так мы вступали в мир учёбы и познания… Здесь были написаны палочки, неумело выведены буквы, шатающиеся во все стороны слова. Потом всё лучше, чище, увереннее ходила ручка по бумаге и, наконец, шатковато, но научилась бегать трусцой…

Слева по коридору окна в тот самый палисадник, о котором уже упоминал, потом по трём ступенькам попадаем в холл. Когда зашли в холл, то справа выход центральный, дальше справа раздевалка, а между раздевалкой и парадным выходом висит большой портрет Героя Советского Союза Михаила Курбатова, чьё имя и носила школа. Портрет написан масляными красками и довольно профессионально исполнен, насколько мне не изменяет память. Здесь в холле на стене висела «Доска Почёта», на которой располагались гордость и краса ученичества нашей школы… Ваш покорный слуга здесь не «зависал», был хорошистом, но отличником никогда.

Если направиться прямо мимо раздевалки, то справа запасный выход на улицу, а напротив его лестница на второй этаж, но мы немного повременим подниматься. Под лестницей на второй этаж – инвентарь техничек (в моё время уборщиц).

Иду прямо, мимо запасного выхода, открывается коридорчик с кабинетами директора и учительской. Напротив учительской была пионерская комната, там стояло знамя школы, горны висели, а за столами можно было играть в игры: шашки, шахматы и т. д. Опасливо всегда было заходить сюда – директор рядом!.. Сразу появлялась степенная осанка, вежливость, отменная дисциплина и весь ты уже совсем правильный… Вот такие у нас были директора!.. Глянет, поведёт грозно оком и всё вокруг налаживается, все сразу становятся дисциплинированными, донельзя примерными…

А возле кабинета директора стояла кадка с лавровым деревом. Ученики обрывали с него листочки, чтобы сделать «скелет» листа жёсткой щёткой. Для урока биологии надобно было.

– Точно, точно… стояла кадка лаврушки…, – подтверждают другие ученики, и тут же добавляют про наших техничек, мы их в своё время величали уборщицами:

– А ещё помню одну уборщицу, техничку, звали ее тётя Зоя, была она инвалидом, горбатенькая… Её все уважали… Мы, когда с перемены или просто видели, когда она мыла полы, то шли боком вдоль стенки, а если мокро, то терпеливо ждали, когда насухо пройдет тряпкой и уже тогда бочком пробегали.

Так-то вот… И боже сохрани нарушить её требования, можно было получить тряпкой. Почёт и уважение труду уборщиц было незыблемым, не знаю, как в других учебных заведениях, у нас – да!

Эта тётя Зоя когда-то меня «спасла», каким же образом?.. А вот как!

Не помню, в каком классе началось это, вроде в конце третьего или начале четвёртого и довольно долго длилась эта эпопея… Правда!.. Меня полюбили девочки с моего класса мутузить, а вы сначала подумали что полюбили?.. Да, да?! Как бы ни так? Именно мутузили, не больно, но встретят после школы, изваляют всего в снегу и за шиворот натолкают. Для чего? А кто знает? Знать надо было так!.. А повод находили простой, задирали специально, я им отвечал, а не отвечать не мог, как можно было стерпеть и промолчать – гордость не позволяла!.. Рядом же пацаны, они тоже задразнят… Задирали, и им нужно было только услышать словесный отпор – всё! я знал, сегодня будут делать «баню» и она после школы была обеспечена. Ребята с класса поражались:

– И чего ты терпишь, дай ты им!.. – я не мог, рука не поднималась, они же девочки… Так продолжалось до середины пятого класса, когда учились мы в одноэтажном здании за линией железнодорожной. Доходило до смешного, уже на переменах я всё делал не так, ходил «поперёк», а не «вдоль» тому, что мне определялось заводилами ссор… Смешно было самому, смеялись надо мною пацаны одноклассники. Однажды рука…, и всё разом прекратилось, как пошептали…

Так как же тётя Зоя меня «спасла»? она всё знала кто, где, когда, всё видели её очи зоркие. В один из вечеров она поняла, что надвигается на меня очередная «парка», через служебный выход выпустила меня и сказала: «Уходи! И чего ты позволяешь им валтузить себя?». Тропами тайными вечерними след мой затерялся среди снегов, тогда была зима, для преследователей, проще говоря, они не догадались, как мне удалось из школы улепетнуть.

Однако вернёмся к нашему путешествию по местам учебной и трудовой славы…

Останавливаюсь до коридорчика и вижу посередине холла, ближе к лестнице, колонна на ней большое зеркало и часы! Легендарные часы, сколько под ними нерадивых учеников простаивало, когда усмиряли подобным образом их неуёмную энергию… Дежурная строго следила, чтобы никто не ходил в шапках и ни бегал. Каралось подобное беспощадно, преступлению подобно такое, что ученик в здании школы и в шапке! немыслимо. Под часами дежурила тетя Поля Касарым.

Напротив гардеробной по ступеням, опять две-три спускаемся в другой холл… Здесь проходили небольшие линейки, где могло поместиться несколько классов, обычно посвящённые какому-нибудь празднику и располагались по кругу аудитории классов, три или четыре, не помню… Спортзал был на втором этаже, а наш класс под ним, я во втором классе учился в этом закутке. Когда шли занятия в спортзале по баскетболу, мы отдыхали, тайно радовались, ведь тогда у нас в классе было шумно, и мы могли под эту топотню тоже пошуметь…

* * *

Поднимаюсь на второй этаж, попадаю в небольшой холл, здесь перед кабинетом физики, после восьмого класса у нас проходил выпускной и под популярную на то время музыку, помню «семь сорок», выпускники неумело показывали свою пластику движений.

Налево коридорчик… Здесь медпункт, сюда частенько приглашали стоматолога, а он «приглашал» нас и ну! приводить в порядок наши неокрепшие зубки, напротив его кабинет биологии с живым уголком, в котором хозяйкой была Нина Павловна – учитель биологии. Кабинет немецкого языка с величественной Надеждой Савельевной… «Дер Винтер ист да!», что означает «наступила зима», без этого выражения мне никак не обойтись в своих воспоминаниях, прочно засело оно ассоциативно с этим кабинетом. На противоположной стороне, располагалась ещё одна классная комната, где я учился в седьмом или восьмом классе… Прямо по коридору окно, выходящее на территорию складов и «пятого» магазина. Но ещё это окно играло важную роль, из него видна была афиша с фильмом, который крутили в клубе сегодняшним вечером… Расстояние было довольно приличным, метров сто пятьдесят, двести, а глаза молоденькие, зоркие, видели не только название, но и количество обозначенного времени на киносеансы, если три – то значит на 17—00, 19—00 и 21—00… Случались и двухсерийные фильмы, как например индийские, я не помню, чтобы демонстрировались односерийными, тогда 17—00 и 20—00.

После лестницы на второй этаж, сразу справа, вход в спортзал.

В этом зале проходили уроки физкультуры, школьные линейки, спортивные состязания и другие мероприятия, здесь меня принимали в пионеры. Помните?.. «Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного». [6] Как забудешь, когда в торжественной обстановке стояли мы с протянутой рукой на которой висел тот, который «с красным знаменем цвета одного», а старшеклассники в молчании повязывали его на шею, потом принималась клятва пионера: «Я, «…», вступая в ряды Всесоюзной Пионерской организации, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину…» Горячо любить свою Родину… Здесь проходили новогодние праздники [7].

На небольшом возвышении была сценка, где ставили своими силами небольшие спектакли. Помню такой, ко дню Победы. Мы должны были разыграть уверенную победу советских воинов над нехорошими захватчиками. Мне досталась роль немца… Для этого надо было найти тёмный костюм и белую рубашку, благо всё это у меня было. Перепоясали ремнём с портупеей и группа из трёх человек, «немцев», должна была нападать на мирных граждан, а всё это действо ставила человек неуёмной энергии, учитель русской литературы Роза Касимовна… В нужный момент по знаку режиссёра, коим и была она, мы с грозными криками бросились на девочек, то есть мирных жителей, имитируя захват и порабощение – супостаты одно слово… Вот откуда не возьмись, появились воины, защитники обездоленного народа и нас сбросили со сцены… Мы упали на постеленные внизу за перегородкой спортивные маты, были побеждены, справедливость восторжествовала, наступила победа, присутствующие хлопали…

Припоминаю ещё: состязание по запусканию бумажных самолётиков, сложенных из простых школьных листов тетради. Соревнование на дальность полёта такого «летательного аппарата». И мы складывали, тренировались и пускали… Во время состязания самолётик одного из учеников, пролетел через весь спортзал, ученики ахнули! от удивления:

– Ничего себе?.. Ну, даёт!.. Вот здорово, молодец-то какой!..

И всё бы прошло, и была бы победа, да планер сей ударился глухо о баскетбольный щит и тогда судьи заподозрили «нечистое», внимательно осмотрели самолётик и «победителя» сняли с соревнования, влепили выговор… Почему? потому, что «голь на выдумки хитра», мальчишки тоже не отставали. Выяснилось, что один из учеников, в складку бумажного самолётика пришил нитками гвоздик, вот под тяжестью этого груза-стрелы планер мог бы пролететь ещё дальше, но ограничился спортзалом.

Мои друзья напоминают, что примерно в году 64-ом или вначале 65-го, проходил концерт в этой школе, когда в Магдагачи приезжала ещё молоденькая Александра Пахмутова и Дмитрий Покрас, первую не надо представлять, а вот имя композитора Покраса уже и не вспомнится поколениями 90-х и двухтысячных лет. Меж тем это ведь его «Марш Будённого», «Три танкиста» и много других, которые не сходили с уст сороковых, пятидесятых лет… Пришлось старшеклассникам тащить пианино на второй этаж… И ученики, учителя пели песни дружно, с задором, тогда всё так делалось, с энтузиазмом и торжественно… Этим, уже прославленным людям искусства было совсем незазорно посетить какой-то далёкий посёлок, затерянный на очень Дальнем Востоке, петь и играть в самой обыкновенной школе.

* * *

На втором этаже, повернув направо, пройдя выше названный небольшой холл, мы опять идём по коридору, справа окна в палисадник, а слева располагаются помещения классов. Пожалуй, здесь на втором этаже я чаще учился, чем на первом. Вспоминается игра «СНВД», что расшифровывается, как «слуга на весь день». Утром, придя заранее и с тем, с кем договоришься играть, ты должен его увидеть первым и закричать, опередив всех «СНВД» и если успел, то этот товарищ превращается в твоего раба, вот уж отрывались, заставляли ходить в буфет, носить за собой портфели и прочие неиздевательские поручения, да и дежурить за себя. Однако беда была в том, что ты, будучи хозяином своего раба, был сам рабом у другого, кто тебе успел первым закричать «СНВД». И твоему рабу приходилось выполнять работу и свою и мою…

Чего только не выдумывало пацаньё, ведь не секрет, что на уроках порою сидели, закрыв свой лысый затылок книгой, открой – тебе тут же влепят бумажной пулькой, потом потирай от боли… А в шестом классе, зимой, когда по утрам ещё было темно, мы однажды залезли под парты и затаились в темноте. Учитель зоологии, была близорукой и, включив свет, не обнаружила нас в классе. Вернулась с директором, класс сидел в полном составе, прилежно положив обе руки на парту… Было нам!.. Зачинщиков быстро обнаружили и вызвали родителей. Родители наши не церемонились, были скоры на руку… Последствия вы себе представляете…

А вот случай, описанный другим учеником:

«А у нас однажды была стачка. Скорее всего, это был 5, или 6 класс. Не помню причины, но по какому-то поводу возникло недовольство. Скорее всего, какая-то «непонятка» с выставлением оценок. Протест решили выразить мелом на школьной доске. Написали «Забастуем, товарищи!». Каждую букву писал отдельный человек. Классным руководителем была, по-моему, Капитолина Степановна, статная дама, жена военного. Она вошла, глянула на доску и сказала:

– Стачечный комитет, к доске!

Не помню, как мы оправдывались. Наш несанкционированный митинг прошел без арестов и «кровавых» разборок. К директору не вызывали».

Уж если упомянули о партах, то стоит о них сказать пару предложений и лучше это сделает бывшая ученица:

«Парты были деревянными. С откидывающимися крышками. Их красили каждый год. И слой краски с годами нарастал, потом вытирался локтями. И было видно, сколько раз её уже красили. На толстом слое легко было нацарапать своё имя, или имя предмета воздыхания, или „границу“, чтобы сосед, или соседка не смела класть свои тетради на твою половину. „Непроливашки“, такие чернильницы – не спасали от пятен. А на внутренней полке мы хранили свои сокровища. Кто-то тайно отщипывал во время урока пирожок, кто-то хранил рогатку, девчонки приносили песенники, или открытки с изображениями артистов. Парта была вселенной, без преувеличения».

Начиная с шестого класса мы уже сами мыли классы, наводили порядок и дежурство несли обычно по два человека. Один поднимал парты, второй мыл, потом нас проверяли и, если схалтурили, тогда всё повторялось, но это редко, никому не хотелось по два раза перемывать помещение класса. Девочки мыли, им больше доверялась ответственная работа, а мальчики на подхвате, приносили воду, расставляли в ряды парты.

Иду я школьным коридором —Священнодействует урок:Здесь карта перед детским взором,Там – по доске стучит мелок.Здесь открывают мирозданье,А там спрягается глагол…Но всюду торжествует знанье,В какой бы класс ты не вошёл. [8]* * *

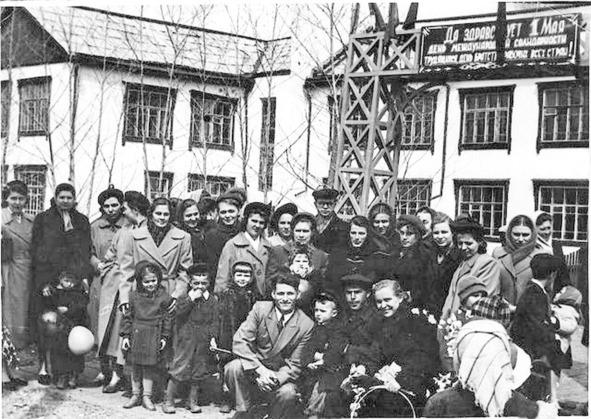

Если я захожу в здание с парадного входа, со стороны клуба и стадиона, то прохожу сначала под деревянной аркой, на которой всегда был плакат с каким-то лозунгом, которые в изобилии были развешаны в то время, где только можно, например: «Да здравствует 1 МАЯ!.. или МИР, ТРУД, МАЙ!», потом по деревянному тротуару, между невысокими заборчиками… По обеим сторонам растут деревья, тополя, что были посажены вначале 50-х и садили их вместе с учителями школьники, что оканчивали школу десять классов в 1955-ом, 1956-ом годах. Обычно здесь формировалась колонна от школы и отправлялась на демонстрацию. Отсюда радостными и стройными рядами, утопающими в цветах и плакатах, мы уходили приветствовать стоящих на трибунах, а они нас…

Когда были весенние каникулы, то проходили выставки на детское творчество. Это было во всех школах, кто мастерил, кто вышивал, кто вязал… И здесь не один раз отличался друг детства Сашка Калинин, вот что он говорит: «… В классе 6-ом я принес в школу макет (ко Дню 23 февраля) – «Бой партизан». Все выполнено было на куске фанеры, а фигурки вылеплены из пластилина. Протекала голубая река. Мост через неё. Машина с немцами и партизаны в лесу атакуют её. Деревья лепили весь вечер всей семьей…». Эта поделка была встречена аплодисментами сотоварищей и понравилась его классной руководительнице Надежде Савельевне… Она предложила ему участвовать в конкурсе детского творчества Забайкальской Железной Дороги.

Ниже его воспоминания, касающиеся этого конкурса, кабинета физики, и каким образом там появился кинопроектор: «В старших классах у нас в кабинете физики появился кинопроектор „Украина“. Это была награда школе за макет „Хатынь“. Всё по порядку… Надежда Савельевна предложила мне изготовить макет „Хатынь“. Отец мне выделил добротный кусок фанеры многослойной примерно 40 на 50 сантиметров. И я начал творить почти все из пластилина. Подключились одноклассники. Несли спичечные коробки. Внутреннюю коробочку я обмазывал пластилином, покрывал воском набивал песком. Наш художник одноклассник Саша Артюхов вылепил кисть с факелом. Остовы труб печных изготовил из брусочков, с пропилами под кирпич. Колокола на них выточил на токарном станке по дереву. Делал всё по иллюстрациям, контролировала и подсказывала Надежда Савельевна. Дорожки были из пластилина, покрытые желтыми и зелеными мелкими опилками. „…“ Наш макет „Хатынь“ занял второе место. И школе вручили кинопроектор».

Проходили конкурсы между школами, концерты – это песни, танцы и стихи. Тщательно, со всей серьёзностью, от школы выбирали участников. На концертах в нашем клубе проходили отбор на лучшего исполнителя. А еще в посёлке устраивали соревнования по легкой атлетике, бег, прыжки, метание ядра и прочие состязания. На день Пионерии, 19 мая, на стадионе сооружали большой костёр и в нужный момент, под пение: «Взвейтесь кострами, синие ночи…», его поджигали… Пламя медленно охватывало мелкие дровишки, затем набирало силу и уже круг пионеров, что пели, отступал и делался шире, жар был такой, что невозможно было стоять и в десяти метрах, по мере прогорания круг опять сужался.

По утверждению моего друга при школе была транспортная машина – старенький ЗИС. И он хорошо помнит даже водителя!.. Другие ученики также подтверждают такую информацию, была машина – полуторка. Мальчики с учителем трудовиком ездили зимой в район плотины заготавливать берёзу для работы на занятиях по труду. Из неё точили толкушки и другие поделки из дерева, чем были необычайно горды и с достоинством несли себе домой, и отдавали мамам. С завучем школы мальчики ездили на Горчаки… Там стояли брошенные драги от золотопромышленников, их разбирали на металлолом.

Славно!.. Моя же память совершенно не удержало подобное, но тем и хорошо, что у этого небольшого очерка немало авторов, которые добавили свои картинки и краски.

* * *

Покидая здание и территорию школы, я оглядываюсь назад, конечно мысленно… Здесь в этих стенах мы прикоснулись к процессу ученичества, к процессу творчества, к тому, что формирует в нас личность, индивидуальность, сообразно с заложенными природой возможностями. Понимая тогда такое, возможно процесс творчества развился гораздо раньше. Но всё приходит тогда, когда ты готов, на Востоке ходит любимая многими поговорка: «Готов ученик – готов ему и Учитель». И тем не менее, пробудить позывы творить нужно, как можно раньше. Тот, кто задумается и ощутит в себе потребность что-то делать полезное, а для этого надо формировать себя, то есть творить не во имя своё, а для того кто рядом, тогда процесс ученичества лёг в нужное русло, тогда можно смело утверждать, что закон ученичества, а это именно закон, соблюдён был неукоснительно.

Учителя школы №156. Фотография конца 50-х годов

Как правильно, нет! здесь надо поставить другое слово, как вовремя и в нужное место важно поставить, направить ребёнка, чтобы он смог развивать свои таланты, подтолкнуть зарождённые в нём природные дары, встрепенуть мысль его и направить на созидание и творческое мышление. И отдавая должное нашему процессу учёбы, я должен сказать, что многое из необходимого, что должно быть – было!.. И над этим трудились наши славные педагоги и наставники. Сразу, не напрягаясь, выплывают в памяти, а прошло десятки и десятки лет имена их, кто прикоснулся к нашему процессу ученичества и формированию процесса творчества:

Нину Моисеевну Овчаренко и Любовь Алексеевну Романову, Нину Петровну Мирошниченко и Нину Павловну Шмаргалову, Раису Афанасьевну Мерцалову и Галину Фёдоровну Карасову, Ирину Николаевну Епифанову и Тамару Владимировну Куликову, Ольгу Константиновну Тальковскую и Валентину Егоровну Болотову, а также Людмилу Поликарповну Фомину, Надежду Савельевну Морозову, Людмилу Михайловну Полыгалову, Розу Касимовну Ташкалову, Раису Семёновну Зенкову, Веру Павловну Запольскую, Надежду Васильевну Копоть¸ тех кого хорошо помню и с кем тесно сталкивал процесс учёбы и многие другие… Как трудно писать и «многие другие», но всех не помню, к сожалению, к сожалению…

Много дорог осталось позади, некоторые пройдены, были и такие, какие пришлось проползти. Немало людей встретилось на пути жизни моей, которые в силу своих качеств оставили след свой во мне, но всем я благодарен, помня ещё одну истину: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе великий Учитель». Но те учителя, с кем моё свидание произошло в начальные годы моей жизни, было наиболее действенным. Это они вплели узоры своих знаний в моё несовершенство, дополнили своим каждодневным трудом свой урок к урокам, которые дали нам наши Родители.

Они были слугами у вечной любви и доброты в передачи знаний! Где они черпали силы свои и терпеливость по отношению к нам, то ведомо только им… Им наша любовь и признание… Всему процессу прошлого великая благодарность, но не позволяйте сознанию возвращаться на старое пепелище, и проливать на нём слёзы, как это делают, то есть снова и снова погружаться в исчерпанные, пройденные условия жизни…

Легко, сбегав в прошлое, надо жить устремлением в будущее, к этому я вас и призываю. Помните, что двигатель жизни это Будущее…

[1] Смотри мой рассказ «В первый класс»

[2] Строки из поэмы Есенина Сергея Анна Снегина

[3] Из воспоминаний бывшей школьницы

[4] Читай мой рассказ «Катание на шпалах-плотах»

[5] Читай мой рассказ «В первый класс», «На коммунальной квартире»

[6] Строки из стихотворения Щипачёва Степана Пионерский галстук

[7] Читай мой рассказ «Новый год в школе»

[8] Строки из стихотворения Киры Костецкой

Мы здесь и там каждым атомом…

Что нам видеть, пловцам, с того берега?

Шаткий очерк родного холма!

Взятый скарб разбирать или бережно,

Повторять, что скопила молва!

Мы ли там? иль не мы? каждым атомом

Мы – иные, в теченье река!

Губы юноши вечером матовым,

Не воскреснут в устах старика! [1]

Бывало такое?..

Вы стояли возле своего Дома в детстве?..

Наблюдали, слушали звуки его?..

Они неприхотливые, незамысловатые, самые что ни есть простые, бытовые.

Где стояли? а всё равно где, там и хорошо будет.

Главное, чтобы было всё слышно и почти всё видно, почти… Если не видно, то всё фильмом перед глазами, заучено наизусть…