Полная версия

И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши

После нашего праздника мы, депутатки, поехали благодарить Федора Михайловича за его любезное участие в нашем вечере. Одна из нас попросила его подарить нам на память свои фотографии. Он добродушно согласился и на каждой карточке надписывал имя и фамилию той, кому давал, например, «Марии Степановой».

Когда дошла моя очередь, я сказала: «Сара Карчевская». Он недоброжелательно посмотрел на меня и написал: «Госпоже Карчевской»44.

Гончаров

При устройстве нашего курсового литературного вечера мы желали собрать всех наших литераторов. Хотелось, чтобы было чем вспомнить веселые годы учения, когда мы разъедемся в отдаленные углы нашего обширного отечества.

Были мы у Щедрина, он принял нас больной, в халате, почти лежа в кресле, сказал, что читать не может, а хочет просто на нас посмотреть:

– Вы производите впечатление умных девочек, но для меня вы загадка. Дай бог, чтобы отгадка получилась хорошая и полезная для нашей Родины.

И уходя, мы слышали, как он продолжал свой разговор с находящимися в комнате людьми:

– Боюсь, что потребность высшего женского образования преждевременна!

От него мы поехали прямо к Гончарову, который жил на Моховой, в первом этаже. Нас ввели в большой уютный кабинет. Вышел старичок, очень чистенько одетый, с ласковой улыбкой и со словами:

– Здравствуйте, деточки! Прежде всего позвольте угостить вас конфетками! Когда мы отрекомендовались как депутатки от Курсов, он схватил себя за голову обеими руками:

– Пожалуйста, не пугайте меня, мы лучше поговорим с вами попросту, по-семейному. Сядем, закусим конфетками, – сказал он, кладя себе одну конфетку в рот – и поговорим.

– Вы хотите, чтобы я публично читал на вашем литературном вечере? Я совсем не умею говорить и никогда не читал публично. Я могу испугаться так, что убегу с эстрады, и выйдет скандал. А я не скандальник. Лучше мы сделаем так: я на вечер возьму билет (он выложил при этом 25 рублей), а приеду к вам позже, когда вы успокоитесь после своего вечера, приеду в гости к вашему курсу, который так ласково меня вспомнил. Вы угостите меня чаем, а я вам почитаю.

Действительно, вскоре после литературного вечера Иван Александрович написал нашей начальнице письмо, в котором просил собрать наш курс в аудитории в известный день и час и напоминал, что мы обещали его угостить чаем. Он был точен и приехал со своим личным секретарем. Прошелся по нашим курсам, осмотрел аудиторию, вошел в зал, где был сервирован чай и сказал:

– Вот отлично, лучше всего беседовать за чаем.

Он стал спрашивать, кто и откуда приехал, какие мысли и желания привлекли нас сюда, и нашли ли мы здесь удовлетворение, прочел нам отрывок из своего «Литературного вечера». Читал он действительно неважно. Одна из наших молоденьких слушательниц, очень наивная девочка, спросила его:

– Почему вы в «Обломове» так часто упоминаете о кардамоне?

– Да потому, дорогая, что я сам очень люблю кардамон!

Надо сказать, что разговоры вообще были самые неинтересные. Кто-то задумал поговорить о Вере из «Обрыва». Он махнул рукой и сказал:

– Рано вам думать об этих вопросах! Я бы вам рекомендовал мое любимое произведение, которое мне никогда не надоедает.

Мы все навострили уши.

– Читайте все «Фрегат Палладу»!

С этими словами он встал и попрощался.

– Я всегда рано встаю и рано ложусь.

После его отъезда у нас пошли оживленные разговоры. Большинство было недовольно этим свиданием, так как посещение состоялось по моей усиленной просьбе, то я горячо отстаивала любимого автора. Я говорила, что он уже действительно старый, отошел от жизни, зато относится к нам, как к родным детям.

В это время подошел наш инспектор, высокоталантливый педагог И. М. Рашевский. Он так читал методику русского языка, что его аудитория всегда была переполнена слушательницами из других отделений. Хотя я была математичка, но не пропускала ни одной его лекции, он потому обратил на меня внимание.

– Вот случай поговорить с вами, – сказал он, – помните наш разговор в первый день вашего приезда в столицу? Какая вы тогда были горячая космополитка! Ну, а теперь горячо защищаете автора «Обломова?»

– И дым отечества мне сладок и приятен, – ответила я.

– Ну и хорошо. Так часто бывает с горячими и прямыми людьми, не скрывающими своих убеждений. Спасибо, что вы затащили Гончарова, – сказал он. – Мое мнение в глазах молодой аудитории не имеет такого значения, как ваше, студенческое.

Тургенев

Иван Сергеевич! Иван Сергеевич Тургенев! Как много с этим именем связано самых дорогих, самых радостных воспоминаний молодежи 70-х годов.

С детства я была поклонницей Пушкина, а дальше – красота языка Тургенева и чистая поэзия его произведений меня буквально покорили.

Будучи на курсах, я видела Тургенева один раз на нашем блестящем празднике – литературном вечере. Как и все, я была очарована мастерством его чтения, тогда я имела возможность обменяться с ним двумя-тремя фразами, очень была огорчена, что не могла поговорить побольше. Но судьба мне благоприятствовала.

Я уже два года училась на Педагогических курсах. Бестужевские тогда только что открылись. Я заходила туда часто повидаться со своими приятельницами и от души полюбила одну из дам-патронесс Ольгу Александровну Мордвинову.

Это была маленькая старушка, косенькая, всегда очень скромная, правильно причесанная, в сером платье с длинной прямой кофтой. У нее была такая ангельская улыбка, что так и хотелось ее расцеловать, поиграть с ней. Это я себе позволяла, пользуясь ее добротой. Я вертела ее, целовала, тормошила, пока она не выбивалась из сил.

Она хорошо запомнила мое лицо. И всегда весело раскланивалась со мной при встрече. Встречались же мы часто: я жила в Манежном переулке во втором или третьем доме от Спаса Преображенья, а она – через дом от меня, на углу, в стареньком трехэтажном домишке.

Вот однажды иду я с урока и вижу: в окне стоит Мордвинова, она с улыбкой мне поклонилась, и я решилась зайти к ней. Вхожу. Сидит Н. В Стасова45 (тоже дама патронесса) и – о радость! – Иван Сергеевич Тургенев.

Мордвинова рекомендовала меня:

– Это моя хохотунья, баловница.

Суровое лицо Стасовой, величественная фигура и изящный поклон Тургенева меня поразили. Я никогда не видала такого изящного поклона, грациозного движения, а вежливые слова – «очень рад познакомиться с молодым русским поколением» – меня смутили. Вопрос же:

– Скажите, вы знакомы с моими произведениями? – прозвучал обидой, которая мне вернула самообладание.

– Мы все знаем ваши произведения. И многие места из них помним наизусть. Красота вашего слова для нас дороже музыки. Еще в старшем классе гимназии весь класс писал сочинение на тему: «Типы смирившейся и непокорной женщины» из Ваших произведений.

– Очевидно, у вас был хороший учитель. Кого же вы выбрали?

– Я взяла Лизу из «Дворянского гнезда» и Вареньку из «Нови».

– Которая же более всего дорога вашему сердцу?

– Конечно, Лиза! – ответила я, не задумываясь. Обе старушки всплеснули руками, а Иван Сергеевич даже приподнялся. Обращаясь к старушкам, он сказал:

– Вот видите, я всегда говорю, что только русская женщина правильно распорядится своим образованием. Она пронесет его через всю жизнь и свои идеалы вложит в свою семью.

Старушки заметили:

– Такой взгляд большая редкость.

– С детства моей любимой героиней была Татьяна Ларина.

Иван Сергеевич, улыбаясь, спросил:

– Неужели за ее слова:

Но я другому отдана,И буду век ему верна…– Да, сказала я, – из этих слов видно, что она помнила обет, данный перед лицом бога: всю жизнь посвятить заботам о счастье близкого человека.

В это время появились новые гости. Я поняла, что мне здесь не место и стала прощаться. Иван Сергеевич сказал:

– Последний вопрос, какие науки вы изучаете?

– Математические, – ответила я.

Обращаясь к гостям, Иван Сергеевич заметил:

– Вот удивительно, – я часто встречал верующих математиков.

Попрощалась я, ушла и больше никогда его не видела.

Мусоргский

Во время моего студенчества, в Ротах (кажется, в Тарасовом переулке) помещалось общество дешевых квартир. Это общество имело довольно обширный зал со сценой, который отдавался в наем. За вечер, с освещением и прислугой, брали 100 рублей. Этот зал обыкновенно нанимали студенты, всегда с одним условием, чтобы концерт или спектакль были, возможно, короче и больше времени оставалось бы на танцы. Так как я и мои друзья любили и выступать на сцене, и потанцевать, то мы не раз абонировали этот зал.

Среди студенчества особенным успехом пользовался певец доктор Ильинский46, которому всегда аккомпанировал его приятель Мусоргский. Мы относились к нему как к обыкновенному аккомпаниатору.

Однажды отправилась я приглашать Ильинского.

– И аккомпаниатор будет тот же? – спросила я.

– А Вы знаете, кто этот аккомпаниатор? Это знаменитый композитор, за один звук которого люди платят бешеные деньги!

– Увы! Как он опустился, – сказала я с глубокой жалостью.

Когда мы сговорились о вечере, я заметила:

– Как вы грязно икаете. Ведь вы доктор, это же не гигиенично.

Очевидно, замечание обидело молодого доктора, но он ничего не возразил.

Мне очень не нравилось, что на наших вечерах в буфете было много выпивки. Вот я и решила ключ от буфета взять в свои руки.

Началось пение. В антракте подходят ко мне Ильинский и Мусоргский и спрашивают, почему у нас нововведение – в буфете нельзя получить ни рюмки водки:

– Говорят, что все напитки у вас под ключом?

Я ответила:

– Стыдно интеллигентным людям искать веселье в рюмке.

Тогда Мусоргский – высокая полная фигура с обрюзгшим лицом – опустился на колени и стал просить:

– Хоть одну рюмочку!

Ильинский же заметил:

– Эта молодая особа – гигиенистка. Ты от нее ничего не получишь. Я пойду пить хоть чай с вареньем.

Мусоргский покорно выслушал мою тираду о вреде алкоголя и сохранении человеческого достоинства. Во время этой речи он очень пристально посмотрел на меня и сказал:

– К сожалению, если бы вы даже предложили всю свою молодую энергию, деловитость и жизнерадостность как опору для борьбы с моей болезнью, то, как честный человек, я бы Вам сказал одно слово: поздно! Я не один раз, а много раз пробовал, и все пошло прахом!

(Это «поздно» (ужасное) я слышала уже второй раз в своей жизни).

– Теперь выслушайте, что я Вам скажу. Вы поступаете со мной безмерно жестоко. Вы отказываете мне в маленькой выпивке, без которой я не могу провести вечер. А эти вечера среди учащейся молодежи составляют мое единственное утешение, мои праздники. Видеть эти молодые лица, молодую энергию; эти глаза, блестящие, как звезды; слушать смелые речи – все это пробуждает мою заснувшую душу и веет на меня теплом и радостью.

– Отдаю Вам ключи от напитков, сама не буду танцевать, пойду домой и проплачу целую ночь.

* * *Еще один раз виделась я с Мусоргским. Двое из наших студентов-земляков, считавших меня умной особой, наговорили Мусоргскому всяких похвальных слов про мой реферат, написанный еще в гимназии (сказать по совести – совершенно неудачный) «Об историческом значении царствования Бориса Годунова». Вот по этому поводу и явился ко мне Мусоргский. Я была поражена.

– Здесь, где к Вашим услугам профессора и публичные библиотеки, Вы приходите к недоучившейся девочке, да к тому же мало интересующейся историческими вопросами. Странно, в высшей степени странно!

Он засмеялся и сказал:

– Часто младенцы видят то, что скрыто от премудрых и разумных. Вот, например, мне нравятся Ваши заключительные слова, что Борис Годунов останется навсегда высокопоэтическим лицом.

Дальше мы немного поболтали и посмеялись. Он вспомнил нашу первую встречу.

– Знаете, я ведь не злоупотребил тогда Вашим доверием и передал ключ от напитков распорядителю вечера, сам же закончил праздник, выпив с приятелем на брудершафт.

Больше я Мусоргского не видала.

Достоевский

Переживала я одно время среди неверующих знакомых и друзей. Много передумала я, разбирая свою душу, и что удивительно – всегда находила себя правой. С другой стороны, укоряла себя в пристрастии к себе и неуважении к чужим мнениям.

Побывав однажды у Достоевского как депутатка, я решила обратиться к нему за помощью.

Выходит Федор Михайлович. Взглянул на меня строго, неприветливо и сказал, что занят. Очевидно, я произвела на него при первом посещении с депутатами неблагоприятное впечатление, и это неблагоприятное впечатление отметило меня у него в памяти.

Еще труднее мне было решиться повторить свой визит. В этот раз меня привели в кабинет. Вежливо, но сухо Федор Михайлович пригласил меня сесть.

С места в карьер начала я свою исповедь. Когда я сказала, что воспитывалась в религиозной православной семье, Федор Михайлович воскликнул:

– Как в православной? Почему же вы Сара?

Я объяснила, что я Серафима, но так как и мать моя была Серафима, то отец звал меня Сарой. В память отца, которого мы обожали, и осталась я на всю жизнь Сарой.

Вскочил с места Федор Михайлович, схватил меня за обе руки и сказал:

– Как такое прекрасное имя вы променяли на какую-то Сару?

После этого объяснения и лицо его преобразилось, и отношение стало нежно и внимательно.

Здесь в первый раз в жизни я поняла сама свое религиозное верование. Прежде всего я с горем созналась, что не могу наслаждаться библией; что для меня это история чуждого для меня народа; что не люблю я Иегову как жестокого, мстительного Бога; что мне вовсе не нужны все пророчества о пришествии Мессии. Верую я в Иисуса Христа ради него самого, в его личность, полную кротости, смирения, полную огнем истины, лучезарную и свежую, а главное – полную безграничной любви. Это господь ясный, светлый, радостный, принесший нам великое учение и великое обетование! Все его заповеди полны безраздельной любовью (это не «око за око», не «зуб за зуб!») и верой в безграничное милосердие отца нашего небесного. «Будьте совершенны, как совершенен отец наш небесный», «люби ближнего своего как самого себя». Кто когда-либо может достигнуть этого идеала?

– Как же Вы уверовали в матерь божью?

– Очень просто! Только святая женщина могла заслужить столь великое счастье. И мы не можем ее позабыть и не молиться той, которая сама испытала человеческие муки и поэтому легче поймет нас и пожалеет!

– Как же Вы согласуете слова спасителя: «Там будет плач и скрежет зубов» – с беспредельным милосердием божьим?

– Может быть, это угроза для слабых? Может быть, и уступка духу времени среди жестковыйного народа! Что Вы, великий сердцевидец, скажете мне? Вам, первому, изложила я свое верование. Поймите, что боюсь я за свою слишком смелую мысль: не говорит ли во мне гордыня? Я, право, не считаю себя умнее других, но не могу оторваться от своей веры! Помогите мне, примирите меня с моей совестью. Веруя, я живу не одна, а под руководством святой троицы и пречистой богоматери! Что же я буду делать одна в этом необъятном мире? Я не особенно умна, я мало образована, а приходится защищаться от людей умных и образованных.

Тут я заплакала.

Федор Михайлович встал, положил свою прозрачную руку мне на голову и сказал:

– По вере Вашей и будет Вам. Не волнуйтесь и отстаивайте свою самостоятельную мысль. За Вас я спокоен: Вы всегда выйдете на святую дорогу веры, даже если бы Вы когда-либо потеряли ее в жизненных передрягах. Ваше отношение к библии – народная черта. Православные редко любят душой эту книгу.

– Часто спрашиваю я себя – продолжала я – где же истина. Что-то не видно ее в жизни!

О, это великий вечный вопрос! – перебил меня Федор Михайлович. – Истина только у господа бога, и искра ее запала в человеческое сердце. Эта искра заставляет людей искать истину и стремиться к ней, эта искра сделала из скотов людей, подняв их помышления к богу и заставляя их стремиться к идеалу! Блажен ищущий правду и истину, ибо найдут все желанное, веруя в господа и руководствуясь в жизни его учением!

Боже, как я была счастлива! Помню, как все было мне дорого и свято: и Кузнечный переулок, и кабинет, а главное – одухотворенное лицо с блестящими глазами и прозрачная рука, на которой играл солнечный луч. Слова «Приходите через неделю в эти же часы» – прозвучали как благовест.

Вторично полетела я на крыльях счастья. Говорили о сомнениях, терзавших меня. Сказала я словами Гейне:

– «Коршун сомнения грызет мне сердце».

– А Вы любите Гейне?

– Нет. Я его знаю, но душа моя не лежит к нему.

– Это хорошо, я его тоже не люблю. Что же Вы так боитесь сомнений? Знайте, что без сомнений не может быть горячей веры. При сомнениях Вы строго перебираете всю Вашу душу, все Ваши мысли. Многое Вы осуждаете, особенно в своих мыслях, и с облегченным духом снова успокаиваетесь на чистом и высоком веровании. Борьба с сомнением закаляет душу.

Я вспомнила сцену из «Братьев Карамазовых», как успокоился Алеша после чудного сна, когда разложение умершего старца ввергло его в сомнение.

– Должна я была сознаться, что сомневаюсь мыслями, а не сердцем. Не могу я Вам сказать, с каким чувством встаю к пасхальной заутрене. Сердце мое трепещет, меня одолевает страх, я жду чего-то страшного, и при первых звуках: «Христос воскрес!» такая радость наполняет мою душу, что слезы невольно льются из глаз.

На это я услышала:

– Вполне Вас понимаю!

Много при этом я рассказывала о своем детстве, и Федор Михайлович умилился тем, что господь принимал такое непосредственное участие в нашей жизни. Он позвал из соседней комнаты Анну Григорьевну послушать мои рассказы. Смеялся он до слез, что мы в детстве полоскали рот после произнесения слова «дурак».

– Какого писателя Вы больше всего любите? – спросил Федор Михайлович.

– С детства я поклоняюсь Александру Сергеевичу Пушкину.

– Рад за Вас. Как хорошо Вы сказали: Александр Сергеевич Пушкин! Мы должны и в мелочах выражать ему беспредельное уважение. На нем развился Ваш художественный вкус. Вы хорошо говорите.

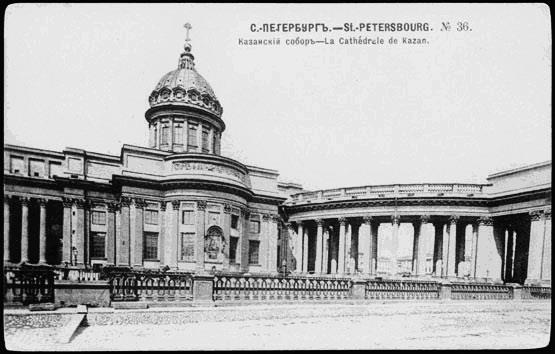

Казанский собор

После этой беседы перестала я бояться своих сомнений. Когда я призналась, что захожу в Казанский собор, идя с курсов, и поверяю пречистой матери свои мысли и чувства, то опять Федор Михайлович сказал:

– Вот удивительно, я тоже люблю икону Казанской божьей матери.

Уходя, я вновь услышала:

– Через неделю в эти же часы, – я, безмерно счастливая, пошла в церковь Спаса Преображения поблагодарить бога за свое великое счастье.

Наступило и третье свидание. Оно было короче прежних, так как Федор Михайлович должен был куда-то ехать.

Сказала я, как часто во время богослужения думаю о том, что нехорошо столько раз повторять одни и те же молитвы, что искреннее молитвенное настроение не может быть слишком продолжительным, и что на такие же замечания других людей я не знаю, как отвечать, так как сама разделяю эти мысли.

– Знайте, что церковная служба и все образы проникнуты глубокой мыслью, что над постройкой этого чудесного здания работали высокие чистые души праведников, и не нам, грешным и непросветленным людям, оправлять дело рук святых! Вынув один кирпич, мы можем разрушить все, что создавалось веками.

Но от великого ума, от высокого сердца, от подъема души к < > высотам исходит решение и наше представление о боге < > нашем! Как можем мы судить о делах божьих, когда с большим трудом познаем его творения? Как трудны астрономия, физика, химия. Часто нам кажется, что нет справедливости, что господь забывает несчастных, что посылает крест не по силам и т. п. Но нам ли судить того, кто сам – любовь, всезнание и совершенство! Он знает, кому и что нужно, а мы слепцы и должны с радостью покориться его решению. Запомните мои слова: будьте покойны, душа Ваша сохранит Вас от язвы неверия!

Напрасно Вы выглядите так радостно, точно Вы заслужили Ваше счастье. Нет, много раз нет. Вы росли в исключительно хороших условиях и получили Вашу живую веру для того, чтобы не только отстаивать свое верование, но и передавать этот чудный дар темным неверующим душам! Да, знайте, что это Ваш священный долг! Ибо сказано: Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит в подсвечник, чтобы входящие видели свет! Вспомните, как Ваша мать – умная женщина – внушала Вам понятие о долге, и исполняйте его во славу бога.

Хотела я поцеловать его руку. Но он, а за ним и Анна Григорьевна, обняли меня и поцеловали.

Больше я никогда не видела Федора Михайловича, но все пережитое во время наших свиданий я записала.

Мое призвание

Увлекаясь театром и сама выступая в любительских спектаклях, я со школьных лет мечтала о сцене. Правда, играя роль, никогда не могла я добиться, чтобы сердце у меня «кипело», как у Ольдриджа47, игра которого меня поразила еще в детстве.

Будучи в гимназии, я выступала часто. Затем пошли экзамены, поездки на курсы, серьезная работа там, особенно в первое время, и мне решительно не было времени даже подумать о выступлениях. Все же я ухитрялась на первом курсе довольно часто посещать Александринку. Правда, места бывали самые дальние.

Серафима Карчевская. 8 июня 1880 г. На обороте фотографии подпись: «Милейшему Ванечке от Сарочки»

Когда я на втором курсе особенно усердно посещала передовые кружки, нам приходилось часто устраивать спектакли для сбора денег в пользу высылаемых членов кружка. В то время я увлекалась Савиной и выступала поэтому в ее ролях. Все же это меня не удовлетворяло. Решилась я выступить в серьезной роли и играла Аксюшу в «Лесе» Островского. Скажу правдиво, что имела успех.

Мое исполнение одобрял даже Иван Петрович, с которым я была уже хорошо знакома в то время. На мои слова:

– А все же кипения в сердце у меня не было, – он ответил:

– Вот мы с вами смотрели в «Грозе» Стрепетову48, и Вы сами нашли, что у нее тоже не было кипения в сердце.

Я возразила, что это было одно из ее неудачных выступлений.

Это было мое последнее появление на сцене. Я убедилась, что таланта у меня нет, а быть заурядной «актеркой» я не желала.

Вполне же почувствовала я отсутствие сценического таланта, когда увидела игру нашего знаменитого Самойлова49. Я просто с ума сходила от его игры.

В то время он уже ушел с Александрийской сцены и приезжал только на гастроли. Игра его была так совершенна, так высокохудожественна, что даже такие люди, как профессор Сеченов и знаменитый адвокат Спасович50 постоянно встречались со мной при выступлениях Самойлова в его коронных ролях: Кардинала Ришелье, старого барина («Пальма») и Гувернера (Дьяченко).

Чтобы не пропустить ни одного спектакля с моим любимцем, мне подчас приходилось покупать очень дорогие билеты и все же это не останавливало меня, а только заставляло брать лишние уроки, перегружать себя работой, но зато и не лишать себя такого огромного удовольствия.

Мы, все его поклонники, буквально наслаждались каждым его жестом, каждым выражением лица. Вот про Самойлова, действительно, можно было сказать, что сердце его не только кипело, но клокотало. После каждого действия к нему ходил Сеченов. Он передавал мне, что бедный старик почти без сил лежит в кресле, как тряпка. Я думала: да, вот это настоящий артист!

* * *Как-то к нашей дорогой Елене Алексеевне приехала с визитом важная барыня Наталья Петровна М., ее старая знакомая. Елена Алексеевна была занята примеркой платья и просила меня принять гостью. Мы с Натальей Петровной очень весело и оживленно проболтали до прихода Елены Алексеевны. Я думала, что на этом кончится наше знакомство. Но оказывается, что добрейшая Елена Алексеевна наговорила очень много лестного обо мне. Между прочим, она упомянула, как успешно идут мои занятия с ученицами, которых я подготовляю к экзаменам. Наталья Петровна осведомилась, когда удобнее всего застать меня дома и, спустя несколько дней, заехала уже прямо ко мне.

– Ну, заноза, – сказала она, смеясь (так отрекомендовала меня Елена Алексеевна, рассказав о прозвище, данном мне ее племянником, так же хорошо знакомом Наталье Петровне), теперь я лично к Вам по серьезному делу.

У меня есть племянница, единственная дочь у родителей. Она поэтому очень избалована, к тому же еще наивная девочка. Любит только веселиться, есть и спать. Сидит в третьем классе уже второй год и имеет такие плачевные отметки, что может перейти в следующий четвертый класс при условии очень хороших отметок на экзамене. Я знаю Ваши условия. Приходите завтра ко мне завтракать, Вы познакомитесь с девочкой и с ее матерью. Проэкзаменовав Киску (так зовут девочку), Вы уговоритесь с матерью о вознаграждении и времени занятий. Я же со своей стороны обещаю Вам, если Киска перейдет в 4 класс, заплатить еще столько же, сколько и ее мать. Живу я совсем близко от Вас на Сергиевской. Вам не придется тратить много денег на дорогу.