Полная версия

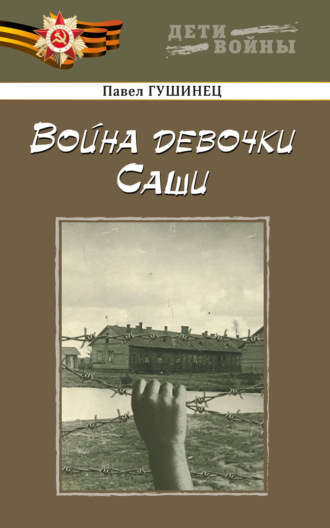

Война девочки Саши

Всю ночь Шурка проплакала в обнимку с родителями.

Вспомнился ей и воздушный бой над деревней, когда сбили наш истребитель, и он упал за деревней в низину, где все время было сыро и росли крупные опята. Люди побежали к месту падения, надеясь найти летчика, но он был уже неживой. И уже много лет после войны подруга Шурки расскажет ей, что они вынули документы из комбинезона, и там было его имя – Григорий Посеченко или примерно так. Похоронили его еще до немцев за деревней, недалеко от места падения.

В стуке осенней непогоды неожиданно послышался ей посторонний звук, шедший с заднего двора. Приподнявшись и прислушавшись, Шурка вновь услышала этот стук, показавшийся ей немного громче. «Папа, послушай», – обратилась она к отцу, указывая на дверь. Теперь и Андрей Ефимович услышал стук. Шаркая подошвами старых ботинок, он подошел к задней двери чулана и вполголоса спросил: «Кто там?»

Из-за двери русский голос спросил: «Хозяин, немцы есть в деревне?» А немцев-то как раз и нет. Всего пару дней как съехали. Квартировали почти месяц, обожрали всех, обобрали до нитки и уехали.

– Нет немцев, – ответил Андрей Ефимович.

– Тогда откройте, свои, – донеслось с заднего двора.

Шуркин отец осторожно открыл засов, выглянул. Потом отодвинулся, впуская неожиданных гостей внутрь.

– Откуда? – глухо спросил он.

– Из-под Вязьмы.

Опять из-под Вязьмы. Уже не раз вот так осторожно стучали к ним ночные посетители, замёрзшие и голодные, пробирающиеся на восток. И все из-под Вязьмы, где в страшном котле погибли армии, защищавшие Москву. Родители делились с ними, чем было, согревали их, прятали от немцев.

Вошли семеро. Шесть солдат и командир в кожаной портупее с пистолетом на правом боку. Он один был в сапогах, остальные – в обмотках. Мать достала из печи чугунок с ещё тёплой картошкой, Шурка принесла из чулана грибов. Хлеба, конечно, не было, мать пекла лепёшки, смешивая муку с водой. Но солдаты вцепились в эти неказистые лепёшки, как будто это были самые лучшие пироги.

Стол вынесли на середину избы, поставили рядом лавки. Бойцы ели торопливо, жадно, как едят давно изголодавшиеся люди. Молчали.

В этом молчании чувствовалась неловкость от того, вот так вот всё получилось, что вместо победы идут они по своей земле крадучись, как воры, и оставляют своих же русских людей на произвол немцам, и ничего с этим нельзя сейчас поделать.

Чтобы как-то снять неловкость, Андрей Ефимович спросил:

– Как дальше-то будет, что ждать?

И тут командир неожиданно сказал громко:

– Ничего, отец, мы пойдём до Берлина!

– Э, сынок, далеко шагать… – только и смог проговорить от неожиданности Шуркин отец.

– Ничего, мы дойдём!

Поразительное дело! Это сейчас мы знаем итоги Второй мировой войны, а что было тогда?

Под Вязьмой окружены и фактически разгромлены три (три!) армии, немцы спокойно дошли до столицы, слухи один тревожней другого, выходящие из окружения бойцы только усиливают панические настроения, и тут вдруг – «Мы пойдём до Берлина!». Это октябрь месяц, 1941 год, генеральное наступление на Москву, паника в городе, эвакуация правительства в Куйбышев, минирование заводов и метро – и тут же – «Мы пойдём до Берлина!».

Какова судьба этого русского командира и его солдат, Шурка так никогда и не узнала. Но верится, что хоть кто-то из них дошел до Берлина и, расписываясь на поверженном Рейхстаге, вспомнил холодный октябрьский вечер в небольшой русской деревеньке недалеко от Юхнова.

А ещё в тот осенний вечер не могла она знать, что к февралю загрохочет на востоке наша артиллерия, и при звуках разрывов снарядов команда поджигателей, посланная спалить деревню, побежит без оглядки, успев поджечь только крайний дом и побив стёкла у соседей.

И не могла она знать и о том, что отца мобилизуют летом 1942 года, и он прошагает не до Берлина, правда, а до Кенигсберга, и что сам Рокоссовский будет объявлять ему благодарность.

И уже под утро, проводив солдат в пелену сумрачного рассвета, засыпая, Шурка будет вспоминать эту удивительную фразу, сказанную русским офицером: «Мы пойдём до Берлина!»

Миша Францев

Миша (Михаил Францев, 8 лет, деревня Ситно Новгородского района)

Наш дом стоял на берегу Волхова. Едва весной сходил лёд, мы с братом уже лезли в воду. Закатывали штанины и заходили по колено. Ноги тут же немели, но было приятно думать, что скоро лето и можно будет купаться. Мать ругалась потом, говорила, что заболеем. А мы не болели. Крепкие были. Это потом, после войны, когда есть было нечего, простужались постоянно. А до войны постоянно по улице бегали. Сил было много.

Про войну услышали по радио. Отец ещё за год до этого гордо принёс в хату чёрную тарелку и поставил на стол. Мы слушали музыку, новости, речи Сталина. Соседи тоже заходили к нам в хату послушать. Тогда запросто было. Двери никогда не закрывали.

Отца призвали через неделю после начала войны. Мать плакала по ночам в подушку, ходила с бледным лицом и опухшими глазами. Но при нас с братом улыбалась, говорила, что всё будет хорошо.

Было очень страшно. По деревне среди детей ходили байки, что немцы едят людей, что у них рога, что огнём плюются. Сейчас смешно всё это вспоминать, а тогда верили и боялись. А может, и правда всё было? Они такое творили, что лучше бы ели. И огнём… Огнемёт поджигал хату в считанные секунды. Разве что с рогами не угадали.

Фронт подкатился так быстро, что мы даже уйти не успели. Вечером грохотало за горизонтом. Мать тревожно поглядывала на вспышки в небе. Открыла подвал. Подвал у нас был знатный, каменный. Разделён был на две половины каменной же перегородкой. С одной стороны мы хранили картошку, в другой было хозяйство отца – всякие инструменты, железки, маслёнки. Он всем пацанам в округе мастерил змеев, мог велосипед починить, в радио разбирался.

Тепло было. Мы играли возле дома с братом и тётей. Тётя у меня была немногим старше нас, ей лет тринадцать тогда стукнуло. Слышим: грохнуло что-то. И тотчас же рядом с углом дома земля поднялась, комья полетели. Мы оглохли. Бросились в сторону. И на том месте, где мы только что стояли, новый взрыв. Мы бежать. Опять взрыв, прямо на пятки наступает, меня даже в спину комком земли ударило. В деревне уже орут. Непонятно, то ли бежать, то ли прятаться. Мать из дома выбежала, нас в охапку – и в подвал. Сидим в картошке, а над головами грохочет.

Ударило так, что брёвна рассыпались. Хата застонала, как живая. Пол над нашими головами вздыбился. Ещё один снаряд пробил крышу и упал в той части, где отцовы инструменты были. Взорвался, и нас засыпало с головой. Дальше я не помню. Когда обстрел прекратился, прибежали соседи, нас вытащили. Каким-то чудом все живы остались. Всю войну в сарайчике жили, где раньше куры сидели.

Я потом уже узнал, что это было. Немецкие артиллеристы пристреливались. Видели же, гады, в свои бинокли, что возле дома дети играют. И всё равно пристреливались через Волхов. Выбрали нашу хату как ориентир. Они тогда на Новгород пёрли.

Про немцев рассказать? А что рассказывать! Ходили по деревне наглые, мордатые. Что увидит – себе тащит. Курица – курицу, молоко увидит – молоко заберёт. Вещь какая приглянётся – тоже себе. Мы по малолетству тогда мало понимали, но мама прятала тётю, боялась за неё. Нам повезло, они в нашей деревне не жили, так, поразбойничать приходили. Там, где они квартировали, конечно, хуже пришлось.

Ещё помню, всё время кушать хотелось. Мать похудела так, что её ветром качало. Посадили картошку, а немцы пришли и забрали половину. Вы её сажали?! Вы видите, что в доме дети и шаром покати?! Да разве ж им дело.

Уже когда немцы район заняли, брат принёс домой запал от бомбы. Ну, или другую какую часть, я не разбираюсь. Этого добра по нашим лесам тогда много валялось. Говорит, давай порох добудем. Мы были глупые, не знали, что никакого пороха там нет. Сейчас думаю: зачем мне тот порох был? Что я с ним собирался делать?

Начал железку ковырять. Она у меня в руке и взорвалась. Больно было очень. Пальцы веером в стороны. Мать прибежала, какими-то тряпками замотала, сосед коня запряг – и на телеге меня в соседнюю деревню. Там что-то вроде немецкого госпиталя было. А куда ещё было меня везти? Других врачей в округе нет. Мать пальцы в тряпицу собрала, думала, пришьют.

Приехали. Большой дом, в котором раньше то ли правление было, то ли клуб. На полу солома, а на соломе раненые немцы. Человек пятнадцать – двадцать. Весь пол занят, ступить некуда. Мать – к врачу. Он посмотрел на меня, на мою руку, молча достал бинты, растворы какие-то и начал руку обрабатывать.

Тут зашли три офицера. Увидели, что он делает, сдёрнули меня с табуретки. В рану тычут.

– Партизан! Партизан!

А врач, наверно, был старше званием. Потому что не испугался, начал на них в ответ орать, чуть ли не пинками из госпиталя гнать. Кричит:

– Киндер! Киндер!

Выгнал их. Рану забинтовал и лекарств каких-то дал. Пальцы перебрал, головой покачал, мол, поздно. Так и живу теперь с одним пальцем на правой руке. Привык.

Воспоминания бабушек Богданы Потехиной

(город Орёл, Россия)

Я заметил, что две опрошенные мной бабушки начинали свой рассказ со слов о родителях. Дату призыва, их имена – и постоянно «мама, мама, мамочка». Их мир, тогда еще маленький совсем, был не такой страшный, как у взрослых. И не потому что детская жизнь была проще. Нет. Это как в стихотворении Роберта Рождественского: «Ожиданье новостей страшных и громадных…Там у вас, в стране детей, жизнь идет нормально! Там – ни слова про войну. Там о ней – ни слуха. Я хочу в твою страну, человек-два-уха!» Но мама! Мама – это всё для них было. И выжили эти две конкретные девочки только благодаря мамам. В этом нет сомнений.

В тылу

Марфуша Татаринцева, (8 лет на начало войны, деревня Левашовка Аннинского района Воронежской области)

(От автора: сохранена речь Марфы Никаноровны.)

Мамка моя, Наталья Павловна, родила брата Серёжку в сентябре 1941-го, вот отца сразу и не призвали. Тогда говорили, что отсрочка по брони у него. Но в марте 1942 года ушел всё-таки.

Отец мой был очень верующий, даже в колхоз наотрез отказывался вступать. Да и вообще советскую власть не жаловал. Поэтому земли у нас не было. Маленький огородик перед домом, да и все. Работал папа Никанор на железной дороге, это нас и спасло, потому что на восемь душ оставшихся (мамочка и нас у неё семеро) выдавали 16 кг хлеба или крупы. Лучше б всё время крупу давали, ее сохранить проще. А хлеб мы хоть и в сундук прятали, всё равно быстро портился. Да и больше его надо. Две недели ешь – после лапу сосёшь. По правде сказать, хлеб очень редко давали. Пару раз за все войну я его и видела.

Наша деревня была в тылу. Через Воронеж тогда проходила линия фронта. Правобережная часть города была у немцев, левая часть – у нас. В Левашовке постоянно командировались солдаты. Распределяли их в зависимости от величины хаты. У нас практически всегда жило по семь человек. Их тоже кормить надо. Припасов с собой у солдат нет. Эта наша обязанность была, да и в мыслях не было им что-то по поводу еды предъявить. Наши ж солдаты, нас защищают.

Как-то справлялись. Мамочка получит паёк с железной дороги, тётки с дядьми мал-мала передавали ещё что-то, не бросали нас. Всё что дадут, строго прячем. Люди разные же жили. Ещё мы собирали в логу траву: дикие чеснок и щавель, сергибус, иногда свинухи попадались. В лес не пускали никого. Какой лес? Вот он, фронт, рядом! Колхоз иногда на военных немного выделял еды: картошку, бурак (свёклу), капусту. Всё это резали в большие чаны по 12 вёдер. И тушили. Каждое утро сначала солдаты завтракали, а потом уж мы садились.

У нас даже корова была. Как же мы её берегли! В день давала 8 литров молока почти. Нас мамка выстроит с утра и каждому по стакану парного. Остальное военным. Никуда не денешься. Или на обмен прятала. Кроме ж еды ещё много чего надо. Есть хотелось постоянно. Я ночью с подружкой постарше иногда ходила к скирдам колхозным, чтобы зерно молотить. Из него мамалыгу потом делали себе и солдатам. Вот один раз собрались, а надо сторожу что-то дать. Молотить нам долго, да и слышно ж за версту. Так у подружки моей отец ещё до войны был на службе. Мы в его вещах порылись и нашли нижнее бельё солдатское. Это бельё мы сторожу и отнесли, чтоб нас к скирдам пропустил. Как же он радовался, говорит: «Мои ж вы хорошие, только не попадитесь, а то посадят и меня, и вас». Тогда даже за горсть зерна три года давали. Либо в тюрьму сядешь, либо на работу отправят.

Как вспомню, как мы волокли зерно это домой… Я ж маленькая еще, а мешок тяжеленный, вот и прошу подружку помочь мне. Она мне мешок на спину взвалит, и плетёшься с ним кое-как. Если под горку, тогда проще, волоком тащить можно, а через речку по броду – самое страшное. Там месяц от воды отражается, и мы как на ладони. Один раз слышим крики:

«Держи их! Вон тащат!» Мы бежать из последних сил, а мешки не бросаем. Как без еды домой возвращаться? Убежали…Видно, пугали нас просто.

Когда холода наступили, стало тяжелее. В лес же нельзя ходить было. Вот и дров не было. Мамке сразу было ясно, что печь топить нечем будет. Да и не только ей, все об этом знали. Вот что придумали: кизяки делали. Берёшь таз, плотно-плотно набиваешь в него навоз и сушишь. Этим и топили печки.

Зимой 43-го у Воронежа тогда бои шли за освобождение. Я помню, как у нас дома жили лыжники. Опять семь человек. Маскхалаты у них белые-белые были, нам их даже примерить давали. Я один чуть не заиграла, всё крутилась по дому в нём, невестой себя представляла. Лыжами тоже разрешали поиграть, сами нам их и завязывали. В том же логу, где летом травы собирали, катались. Весело было, хохотали так, что в сугробы падали. Темнеет зимой рано. Взрослые очень авиаудара боялись, бомбили тогда. Воронеж вообще страшно, да и у нас в Анне (5 км от Левашовки) маслозавод подорвали. У нас давно уже все окна были заклеены, чтоб ни щёлочки света не видать. А всё равно…Дети ж. Заиграемся и не замечаем, как солнышко садится. Мамке за нами смотреть постоянно невозможно, вот и загоняли нас домой солдаты. Вы зайдите, быстренько, говорят.

Они все, помню, мамочке письма для родных оставляли, чтоб отсылала. Мы их отправляли завсегда. Один раз у нас, наверное, разведчики стояли. Много… Полным деревня была… Вот они на Бобров выдвинулись, это в сторону Верхотойды. В Красном Логу их всех и положили. С воздуха, конечно, прям цепочками солдаты лежали. Мамка тогда молчала долго, а после пошла и письма отправила, хоть мороз жуткий стоял. С военными тоже по-разному было. Помню, как один офицер к соседке всё ходил, приставал. Красивая девка была. Так она его отправляла всегда, говорит: «Пошел! Это для них ты офицер, а для меня ты…» – и матом на него как гаркнет.

А у соседей в доме был медпункт. Хозяин дома был дед Тимофей. Так он стекла напился, чтоб в армию не попасть. Перетолок стекло, значит, через марлю пропустил всё, с водой смешал и пил. После того он ослаб сильно. Инвалидом, можно сказать, стал. Дружкам своим тоже предлагал. Один было начал, но бросил. Я это пить не буду, говорит, лучше на войне помереть.

Так в этом медпункте медсестра была, очень её один военный доставал. Днём ещё ничего, она с больными возится, а как вечер, так никуда не деться ей. Вот дед Тимофей ей и сказал на печке вместе с бабкой спать, чтоб не мучил её тот мужик. Она и спала.

У нас в деревни недалеко от теперешнего кладбища пленных мадьяров (венгров) держали. Ненавидели их страшно. Они ж зверствовали жутко, когда Воронеж взяли. Нам рассказывали, что даже целое шествие было, а на штыках они детей маленьких волокли. Уж не знаю, правда ли. Но то, что от Воронежа камня на камне не оставили и людей поубивали кучу невинных, – это видела сама. «Города-героя» Воронежу и не дали, потому что приказ был пленных не брать. Но это потом было, а пока мадьяры у нас в Левашовке стояли, держали их в холодных сараях. Нам самим особо есть нечего было, а их и подавно кое-как кормили. Брать им ничего нельзя было, сразу по рукам били. Издевались, конечно. Слишком много боли фашисты причинили.

Хорошо помню, как их на работы вели. Туда, значит, они пешком идут, а обратно уже некоторых на машине мертвых везут. От голода и холода умирали по большей части. Хоронили их голыми рядышком с нашинским кладбищем. Вот когда тепло было, они пока могилки копают, лягушек ловят. Прям сразу обдерут тушки и в котелок. Потом пленных увели всех. Бог его знает куда… Мы уже и не спрашивали, куда свои идут, а про врагов тем более неинтересно.

Отец нам один раз за войну посылку прислал трофейную. Небольшую совсем, людям вон присылали тяжеленные. Помню, для меня там был то ли немецкий, то ли польский шёлковый платок, зелёный с махрами. Красивущий… Письмо в посылке, само собой. Мама нам читала сначала сама, а потом мы сами перечитывали каждый. Пишет: «Люди берут всё, а я боюсь. Да в этот раз взял, а не надо было. Вдруг хозяева вернутся». Мне так накрепко эти слова в голову засели, что платок этот я мало носила, разорвала потихоньку. Не моё это, а чужого и не надо. Папа хороший был человек…Матом не ругался. И в каждом письме наказывал мамке: «Наташа, береги детей!» Она и сберегла всех семерых. Нам извещение пришло сначала, что он без вести пропал. Но тогда, часто так было, потом, бывало, люди находились.

А через некоторое время на сестру Дашку письмо пришло. Ну, пришло и пришло…Мало ли…Ждём, когда Дашка придёт и откроет. Она домой зашла, письмо взяла, прочитала, села и заплакала. У нас, говорит, отца больше нет.

Это ей письмо пришло от однополчан отцовых. Он на полевой кухне работал и иногда развозил еду. Вот на мину и наехал… Поэтому и посчитали, что без вести пропал, искать и хоронить нечего же. В Чехословакии дело было, 20 апреля 1945-го. Горе страшное.

Что касается учёбы, то в войну я училась. До 4-ых классов. У нас в Левашовке только начальная школа была. Жалко бросать было, мне нравилась школа, я на четвёрки училась. Обувка у нас с братом Филиппом была на двоих, размер-то один. И ничего, что он на три года старше меня. Вечно опаздывала из-за него в класс, поздно приходил. Меня учитель ругал, а я и сказала, что, мол, это Филипп поздно мне обувь отдаёт. Учитель: «Как поздно? Филипп в 12 заканчивает, ты к часу успевать должна». Так и вычислили, что брат курить под мосты бегает после школы, вот и приходит домой поздно. Влетело ему, конечно, по первое число. Ох и ругался он на меня.

– Это ты доказала! – кричал.

– Да! Я! Я из-за твоего курева опаздываю, – говорю.

А средняя школа уже в Николаевке, а это 7 км от нас. Пока тепло было, я ходила туда, а потом, как холодно стало, босой особо не побегаешь.

Смотрю на школьную фотокарточку…Вот они все, одноклассники мои: Ванёк-пенёк, Володя Мошкин (его Бурей звали. Заигрались раз, чуть не удушил меня за платок, потом целую неделю в углу простоял), Колька-кошелёк, Гришка-дурачок, Володька-кипяток. Много нас было.

Сейчас я одна осталась. А учил нас Рыбалкин Александр Тихонович. У них большая каменная изба была в деревне, в войну мёрзли они в этой избе хлеще, чем мы. Болел Александр Тихонович долго, и аккурат на 9 мая умер. Мы его хоронили… Светлый человек был…

А потом хоронили Ивана. Жил такой мужик дальше по улице. Всю войну днём на чердаке прятался, чтоб не призвали, а как стемнеет, выходил. Да вот войну все-таки не пережил.

О маме Клавдии

Валя Ампилогова (на начало войны 8 месяцев, город Орёл)

Маму в этом мире мало что могло сломить. Характер был из стали. Она ведь в большой семье родилась, шестеро детей их было. Ещё из детдома взяли Танюшку, её воспитывали, как свою. Тогда даже говорили не детдомовская, а заведенская. Так вышло, что бабушка умерла от возвратного тифа, когда моя мама совсем крошкой была. Она с братом Николаем младшие были, ей пять лет, а Коле три года. Когда похороны были, одна соседка даже сказала: «И этих двоих сверху бы положить надо, не выживут одно».

После она остеомиелитом заболела, но чудом её выходили. Когда маме 15 лет было, её себе в прислуги одна еврейка забрала в Москву. Она достаточно долго там работала, та хозяйка её многому научила: готовить, шить, вязать. Правда, один раз еврейка часы золотые потеряла и подумала, что это мама их украла. Вызвала милицию, маму забрали в участок. А утром хозяйка те часы нашла, маму из участка забрали. Только она напраслины не простила, в жизни ничего чужого не брала. Развернулась и уехала поближе к дому, в Орёл. Там вечернюю школу закончила и курсы на парикмахера, там же хорошего человека встретила, Ивана, отца моего, и замуж вышла.

На второй день после объявления войны призвали Ивана. Уходя, он так маме и сказал:

– Клава, езжайте к моей матери в Поныри (деревенька в Курской области). В городе голод будет, помрёте. А там вам пропасть не дадут. Там земля прокормит.

Надо ехать, значит поедем. 23 июня папа на фронт пошел, а мама со мной под Курск. А 25 июня Орёл уже немцы бомбили.

Мама парикмахером работала, мужским мастером. Тогда же как… Бритвы только «опасные» были, поэтому стриглись и брились в парикмахерских. Начало войны, мужчин в деревни хватало ещё, так что работу мама без проблем нашла. Расплачивались по большой части едой, к чему тогда деньги-то. Что на них купишь? Так что мама скоро собрала макарон (тогда еще красивых, беленьких, твёрдых. Это после они стали серыми и рыхлыми), муки, круп каких-то… Похоронка пришла в ноябре, а погиб папа в сентябре. Пару месяцев только и повоевал. Но горевать было некогда, навалилась зима, в 1941-м она была снежной и лютой. Свекровь, недолго думая, мамочке моей сказала:

– Езжай-ка ты в Орёл. Лишний рот мне тут не нужен. Сын погиб, а ты мне никто. Валю вон оставь. Внучка всё-таки.

Деваться некуда. Пришлось уезжать, и меня пришлось оставить, ведь с грудным ребёнком на руках она бы до дома не дошла. В Орле неизвестно что: немцы то ли на подступах, то ли хозяйничают уже. Но до города она добралась и зиму пережила. Опять профессия прокормила. Всё думала обо мне, но разве до Понырей теперь доберёшься. Кругом немцы, в лесах партизаны. Хотя весточки всё-таки приходили. Основной пункт сбора информации где? На рынке, конечно. Вот по весне на этом самом рынке мама знакомую с малой родины мужа встретила. А та смотрит на неё недоумённо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.