Полная версия

Староверы Псковского Поозерья. Невельский уезд

Вот что именно рассказывает наш корреспондент относительно раскольников «Феодосиевскаго толка», обитающих в дер. «Пруженице»: устроены здесь две раскольничьи молельни, при которых живут несколько наставников, под главным управлением местнаго крестьянина М. П. Личности эти уверили местных жителей, что от существования одной из их молелен «зависит судьба остальнаго мира», что с уничтожением этой молельни погибнет мир; что они – наставники есть «члены одного из Вселенских соборов». Учат они народ особо сложенным молитвам, и вот одна на сон грядущий: «Крещусь крестом, ложусь со Христом, встаю с Богородицею». Разъезжая по разным деревням не только вязовской волости, но и по уездам Псковской и Витебской губернии, эти лже-наставники набивают свои карманы и на столько расположили в свою пользу невежественных последователей Феодосиевскаго толка, что последние деревню «Пруженицы» начали считать выше по святости Самаго Иерусалима, а Пружинецких наставников единственными в мире служителями истины успевшими и по настоящее время уберечься от печати Антихриста»114.

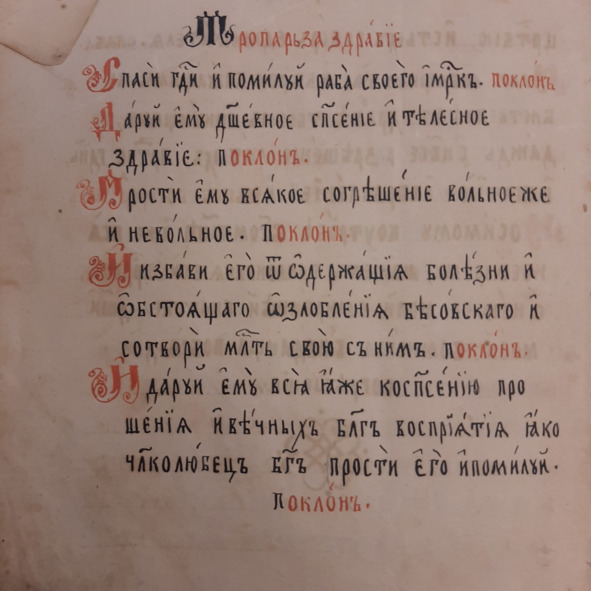

Тропарь за здравие. Страница из старообрядческого богослужебного сборника XIX в. (д. Ровное Рыкшинской волости Невельского уезда)

Эта заметка не на шутку переполошила власти. 20 декабря 1873 года псковский губернатор обратился к витебскому: «По поводу напечатанной в №46 газеты „Еженедельник“ статьи о распространении жителями дер. Пруженицы, Великолуцкаго уезда, раскольническаго учения, поручено было Великолуцкому Уездному Исправнику произвести дознание; вследствие чего Исправник донес, что дер. Пруженицы находится в Невельском уезде, на разстоянии 10—15 верст от границы Великолуцкаго уезда, и что в деревне этой действительно есть одна молельня, в которой гласно отправляются богослужения староверческим наставником, Михаилом Ивановым. Считаю долгом сообщить о сем на распоряжение Вашего Превосходительства».

Витебским губернатором было начато расследование. 8 февраля 1874 года невельский уездный исправник рапортовал губернатору: «Имею честь донести Губернскому Правлению, что в деревне Большом Пружинце, ввереннаго мне уезда, действительно есть изба, в одну половину которой собираются раскольники безпоповщинской секты, для молитвословия, а другой – половине, живет семейство крестьянина Никиты Игнатьева и наставником у них Михайла Иванов; отправление же богослужения в оной, дозволено постановлением бывшаго Невельскаго Уезднаго Суда, 24 февраля 1872 года состоявшимся, каковое предписанием Губернскаго Правления, от 7-го апреля того года за №3234, на имя ввереннаго мне Полицейскаго Управления, и утверждено»115.

На царствование императора Александра III (1881—1894) приходятся некоторые послабления по отношению к старообрядцам. 3 мая 1883 года вышел новый закон о старообрядцах, который, несмотря на то, что еще продолжали оставаться в силе многие ограничения в отношении сторонников древлего благочестия, явился немаловажной вехой в истории староверия. Согласно этому закону старообрядцы получали ряд гражданских прав: они могли заниматься промышленностью и торговлей, получать паспорта на общих основаниях. Кроме экономических свобод, им разрешалось совершать «общественные богомоления и богослужения», в том числе в специально устроенных молитвенных домах, открывать новые молитвенные здания, но с разрешения обер-прокурора Синода и министра внутренних дел, ремонтировать старые, с разрешения губернатора, но запрещалось возводить колокольни.

Император Александр III

Вместе с тем проповедь староверия на Руси была по-прежнему запрещена. Закон 1883 года указывал на опасность распространения «раскола»: «Пользуясь благоприятными условиями действования среди темной, невежественной массы раскольников, под густым покровом тайны, вне всякой гласности, вожаки раскола, с одной стороны, держат в деспотических руках всю духовную паству, а с другой стороны, являются пред лицом православного духовенства опасными соперниками, желающими на равных правах конкурировать с ними в делах духовного руководства русским народом»116. В этой связи признавалось, что старообрядчество – серьезная сила против деятельности правительства по «воссоединению с Православной Церковью заблудших и совратившихся в раскол». За старообрядческими духовными лицами (наставниками и руководителями) закон не признавал их духовных званий, вследствие чего им запрещалось публично проповедовать свою веру. В официальном органе Синода «Церковном вестнике» откровенно заявлялось: «Если раскольникам разрешить действовать беспрепятственно, повсеместно открывать свои храмы, то древлее православие тогда расширится, а настоящее православие сузится, ограничится в своем объеме, и чего доброго займет подобное положение, какое оно занимает в наших западных окраинах».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Варлаам (в миру Василий; ум. 22 октября 1683), протопоп Троицкой церкви в Пскове, позднее принял постриг в Псково-Печерском монастыре, оттуда бежал и жил 15 лет в пустыни на р. Силке в Новгородском уезде. Сожжен в Клину за проповедь идей староверия.

2

Иоанн Дементиев – новгородский посадский человек, пропагандируя староверие много ездил, бывал в Москве, где жил в доме боярыни Ф. П. Морозовой и встречался с протопопом Аввакумом. Казнен в 1683 году.

3

Житие Феодосия Васильева цитируется по: Житие Феодосия Васильева, основателя феодосиевскаго согласия, написанное сыном его, Евстратом, в 7250-м году // Сайт «Староверие в документах» http://starover.boom.ru/.

4

Иустинов П. Д. Федосеевщина при жизни ее основателя // Христианское чтение. 1906, февраль. С. 271.

5

Лилеев М. И. Из истории раскола на Ветке и Стародубье. XVII – XVIII вв. Вып. 1. Киев, 1895. С. 121.

6

Цит. по: Смирнов П. С. Вопросы первой четверти XVIII века, вызванные положением раскола в православном государстве // Христианское чтение. СПб., 1909. С. 1132.

7

Прадед великого русского полководца М. И. Голенищева-Кутузова. О Бедринских подробнее см.: Кожурин К. Я. Староверы Псковского Поозерья: Опочецкий и Великолукский уезды. [б.м.]: Издательские решения, 2021. С. 15—18.

8

О степени отеческой московских, новгородских, псковских, поморских и вятских стран от последних благочестивых священнопастырей и их преемников, страдавших за древнее благочестие, иноков и простых, правящих духовными делами, коих учению и мы всеусердно последуем. Старая Тушка, 1910. Л. 10 об.

9

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. В 2 т. М., 2006. С. 449.

10

Ефрем Сирин. Слово 111.

11

Цит. по: Щит веры, или Ответы древняго благочестия любителей на вопросы, придержащихся новодогматствующаго иерейства. М., 2005. С. 23.

12

Увещание Феодосия, написанное в 1701 г. // Христианское чтение. СПб., 1909. С. 58.

13

Зеньковский С. А. Указ. соч. С. 324.

14

Там же. С. 322.

15

Смирнов П. С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII в. СПб., 1909. С. 56—57.

16

Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Том I (1542—1721). СПб., 1868. С. 434—435.

17

Там же. С. 437—438.

18

Там же. С. 661—663.

19

Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. Том V (1725). СПб., 1897. С. 258—260.

20

Там же. С. 260.

21

Там же. С. CDLXIII – CDLXVI.

22

Он был прадедом фельдмаршала М. И. Кутузова по материнской линии.

23

Рукоп. Киевской академии из издания митрополита Макария № Аа. 120. Л. 142 – 142 об.

24

Некоторые из владений пана Куницкого переселились в вотчину Новгородского Юрьева монастыря и поселились частию в деревне Луках, частию в Залучье. (Опис. док. и дел. Синода. Т. V. С. 259).

25

Смирнов П. С. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII в. СПб., 1909. С. 58—59.

26

Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии. СПб., 1861. С. 13.

27

Там же. С. 49.

28

Заволоко И. Н. История Церкви Христовой. Рига, 1991. С. 152.

29

Иустинов П. Д. Ряпинский период в истории федосеевсщины (1712—1719 гг.) // Христианской чтение. 1906. №11. С. 697—698.

30

Барановский В., Поташенко Г. Староверие Балтии и Польши: Краткий исторический и биографический словарь. – Вильнюс, 2005. – С. 59.

31

Заварина А. А. Латгальские староверы. Историко-этнографические очерки разных лет. Рига: Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2019. С. 25.

32

Иванец Э. Из истории старообрядцев на польских землях: XVII – XX вв. М., 2019. С. 66.

33

Эту дату указывает «Алфавит духовный» Василия Золотова. Согласно Павлу Любопытному, родился в 1676 году, а умер в 1761-м.

34

Любопытный П. О. Исторический словарь и каталог, или Библиотека староверческой церкви. М., 1866. С. 130—131.

35

Маетность, маентность (из польск. majetność) – имение.

36

15 (26) или 16 (27) октября 1740 года императрица Анна Иоанновна назначила курляндского герцога Эрнста Иоганна Бирона регентом при малолетнем Иоанне VI Антоновиче. Однако Бирон не пользовался поддержкой в обществе и в гвардии, и через 3 недели после смерти императрицы Анны Ивановны, в ночь на 9 (20) ноября был арестован Х. А. фон Минихом. Бирон был сослан в Пелым с лишением всех чинов, орденов и имущества.

37

Яковлев Г. Извещение праведное о расколе беспоповщины. М., 1888. С. 59—60.

38

Поташенко Г. Староверие в Литве (вторая половина XVII – начало XIX): Исследования, документы и материалы. – Вильнюс, 2006. – С. 248—249.

39

Полное собрание законов Российской империи с 1648 г. Собрание 1. – СПб., 1830. – Т. 10. – №7807.

40

Цит. по: Поташенко Г. Староверие в Литве… – С. 196.

41

Сборник Императорского русского исторического общества. – СПб., 1875. – Т. 14. – С. 365—368.

42

Волков В. Письменный документ о времени поселения раскольников в Витебской губернии // Витебские губернские новости. – №41, 1867 г. Неофициальная часть.

43

Волков В. Сведения о начале, распространении и разделении раскола и о расколе в Витебской губернии. Витебск, 1866. С. 51.

44

Полоцкие епархиальные ведомости. 1888. №23. С. 495—496.

45

Подробнее см.: Кожурин К. Я. Староверы Псковского Поозерья: Себежский уезд. [б.м.]: Издательские решения, 2021.

46

Волков В. Сведения о начале, распространении и разделении раскола и о расколе в Витебской губернии / [Соч.] Действ. чл. Витебск. стат. ком. свящ. Василия Волкова. – Витебск: тип. Губ. правл., 1866. С. 47—49.

47

Там же. С. 130.

48

Иустинов П. К истории Федосеевского толка. [Игнатий Трофимов] // Богословский вестник 1910. Т. 3. №9. С. 692.

49

Цит. по: Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество. Лица, события, предметы и символы. Опыт энциклопедического словаря. – М., 1996. – С. 14.

50

РГИА. Ф. 796. Оп. 92. Д. 298. – По отношению к Варлааму, архиепископу Могилевскому, о непритеснении старообрядцев Витебской губернии духовным начальством (1811). Л. 1.

51

Там же. Л. 2—2 об.

52

Бужинский В. В. О роли старообрядчества в истории России // Старообрядчество: История, культура, современность. Материалы VII Международной научно-практической конференции «Старообрядчество: история, культура, современность», посвященной 100-летию издания указа «Об укреплении начал веротерпимости» и 100-летию распечатания алтарей храмов Рогожского кладбища. 22—24 февраля 2005 года. Москва – Боровск М., 2005. Т II. С. 43.

53

Шахов М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и социальная позиция. М., 2002. С. 106.

54

См.: Национальный исторический архив Беларуси (далее – НИАБ). Ф. 1430. Оп. 1. Д. 429.

55

НИАБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 674.

56

НИАБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 51589. Л. 66—69 об.

57

НИАБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 14822. Л. 57 об. – 58.

58

В рапорте невельского земского исправника на имя витебского губернатора от 10 марта 1844 г. уточняются имена «совратившихся»: «Крестьяне помещика Сысоева: Семен Яковлев, Никифор Федоров, Кондратий Константинов, Кузьма Иванов, Иван и Михайла Андреевы, Семен Яковлев, Антоний Михайлов; ныне казенного имения Ровнаго (а ранее помещика Севаноса): Никифор Панфилов, Мартин Степанов, Ксения Изотова, Прасковья Лукьянова, Дементий Алексеев, Василий Ефимов; Швыйковского: вдова Евдокия Андреева, Агафья Логинова, Михей Иванов, Федосья Логинова, Федор Лавренов, Матрена Лавренова; Храповицкого: Андрей Федоров и Прасковья Васильева» (НИАБ. Ф. 1416. Оп. 3. Д. 6775. Л. 26—27.

59

Сенатов В. Г. Философия истории старообрядчества. М., 1995. С. 28.

60

Там же. С. 31—32.

61

Казанцева М. Г. Музыкальная культура старообрядцев // http://virlib.eunnet.net/oldbelief/

62

Настольная книга священнослужителя. Т. 4. М., 1983. С. 68.

63

Из рапорта невельского земского исправника витебскому губернатору от 6 октября 1826 г.: «Во исполнение предписания Вашего Превосходительства от 26-го минувшаго сентября №322, честь имею почтеннейше донести, что в Невельском уезде состоит пять часовень, в которых совершается старообрядцами Богослужение, а именно в имении Серутях помещика маиора Матиаса одна, по михельсоновскаго имению в Колошинской части одна, помещика Вилимбахова в деревне Репище одна, имение княжны Радзивилловой в деревне Лутно одна и в имении помещика Кардо-Сысоева в деревне Пружинцах одна» (НИАБ. Ф.1430. Оп. 1. Д. 478. Л. 19—19 об.). Здесь и далее сохраняется орфография и пунктуация оригинала.

64

РГИА. Ф. 796. Оп. 83. Д. 964. – По рапорту преосвященного Анастасия Белорусского о совратившихся из греко-российского исповедания в раскольническую секту Невельского повета погоста Язна разных деревень прихожан (1802). Л. 1.

65

Зыков И. И. Духовные ответы на вопросительное письмо. М., 2005. С. 27.

66

Любопытно, что в разных регионах за староверческими наставниками закрепились еще свои, местные наименования. Так, например, в Прибалтике и на Северо-Западе России наставников в разговорной речи нередко называют «попами» и даже «батюшками». На Севере весьма распространен звательный падеж (в значении именительного) от слова «отец» – «отче».

67

Барановский В., Поташенко Г. С. Староверие Балтии и Польши: Краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 258.

68

Нельзя сказать точно, насколько в подобных случаях венчание в действительности имело место. Учитывая высокий уровень коррумпированности духовенства того времени и желание скрыть от вышестоящих властей реальное количество «раскольников» на их приходе, можно предположить, что иногда имело место простое записывание имен брачующихся в метрические книги за определенную мзду.

69

Никонов В. В. Староверие Латгалии: Очерки по истории староверческих обществ Режицкого и Люцинского уездов (2-я половина XVII – первая половина XX вв.). Резекне, 2008. С. 30—31.

70

Напомним, что в Российской империи признавался лишь церковный брак, а старообрядческие браки (в т.ч. и венчание старообрядцев-поповцев) до 1883 года официального признания не имели. Соответственно, дети, рожденные в таких браках считались незаконнорожденными и не могли претендовать на наследство своих родителей.

71

Никонов В. В. Указ. соч. С. 31.

72

Там же. С. 35.

73

Там же. С. 10.

74

Волков В. Сведения о начале, распространении и разделении раскола и о расколе в Витебской губернии… С. 81.

75

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 2. Д. 8205. Л. 2 об. – 3.

76

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1266. Л. 165—165 об. Эти показания разнятся с показаниями от 1852 г., в которых говорится, что Спиридону Макарову 75 лет, «назад тому лет 20 поступил в наставники за благословением бывшего наставником (ныне умершего) одновотчиннаго со мною крестьянина Ивана Иванова и с того времени все раскольнические требы исполняю в моленной как то новорожденных крещу, мертвым отпеваю погребение, в моленной служу по праздникам заутреню, часы и вечерню и наконец отправляю панихиды и молебны; но бракосочетание раскольников лиц обоего пола не совершаю…» (НИАБ. Ф. 1416. Оп. 3. Д. 8694. Л. 75).

77

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1266. Л. 159. Его более ранние показания 1852 г. также несколько отличаются: здесь указано, что отроду ему 70 лет, «содержит раскольническую ересь с малых лет, находясь при моленной, приспособивши себя к чтению, уже более 20 лет как состоит помощником у называющегося наставником одновотчиннаго со мною крестьянина Спиридона Макарьева, по приказанию и воле коего читаю в моленной часовник и псалтырь, равно молитвы и пение по раскольническому обряду…» (НИАБ. Ф. 1416. Оп. 3. Д. 8694. Л. 77).

78

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 3. Д. 7645. Л. 1 об.

79

Там же. Л. 4.

80

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1334. Л.76 об.

81

Там же. Л. 81—81 об.

82

Там же. Л. 88.

83

Записка о русском расколе, составленная Мельниковым для великого князя Константина Николаевича по поручению Ланского (1857) // Извлечения из распоряжений по делам о раскольниках при императорах Николае и Александре II, пополненные запискою Мельникова. Лейпциг, 1882. С. 81.

84

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1334. Л. 103—103 об.

85

Там же. Л. 175 об. – 176 об.

86

РГИА. Ф. 1284. Оп. 200 – 1843. Д. 518. – О государственных крестьянах имения Сокольник: Романе Фадееве, Ефиме Евстафьеве и других, сужденных за уклонение из православия в раскол. Л. 1—1 об.

87

Там же. Л. 14 об. – 15.

88

Там же. Л. 26—26 об.

89

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1334. Л. 136 – 136 об.

90

Там же. Л. 139 об. – 140.

91

В рапорте невельского земского исправника от 15 февраля 1857 года упоминается живущий в деревне Маеве «наставник ереси крепковерцев, но как его зовут не знает». Среди его прихожан значатся «крестьяне помещиков графа Татищева, Буйницкой, Шепелевича, Янковской, Шишки, Константина Любишевича, адмиральши Кран из Серуть – до 300 человек» (НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1266. – Дело о совращении в раскол крестьянки Невельского уезда помещика Ханыкова Натальи Трофимовой и о именующем себя раскольническим наставником Иване Григорьеве. Л. 79 – 79 об.). Обычно «крепковерцами», по местной терминологии, называли строго безбрачных староверов-филипповцев или федосеевцев московских правил, т.е. держащихся правил Московского Преображенского кладбища, а «слабоверцами» – «польских» и «рижских» федосеевцев, отличавшихся меньшей строгостью к женатым (Полоцкие епархиальные ведомости. 1911. №17. С. 344).

92

Согласно официальному описанию, «Псалтырь, печатанный в царствование Алексея Михайловича в Вильно» (Там же. Л. 177).

93

Там же. Л. 195 об. – 196. Все подписки и показания старообрядческих наставников делались в присутствии невельского земского исправника и – обязательно – «депутата с духовной стороны», священника единоверческой церкви (благочинного единоверческих церквей Василия Волковича, а в его отсутствие – священника Стеревневской единоверческой церкви Косьмодамианского). Здесь же, судя по всему, шла агитация по присоединению к единоверческой унии.

94

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1334. Л. 140 об. – 141.

95

Там же. Л. 161 об.

96

См.: НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1294.

97

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1266. Л. 127 а.

98

Согласно «Полоцким епархиальным ведомостям», в 1876 году в приходе Богородице-Рождественской церкви в Язно числилось всего 173 души в селениях: Ровная, Жуково, Манухово, Бубновки, Подвигайка, Ситовка, Яковцево, Быково, Беличево, Колпаково, Усадище, Иванцево, Смертножуково, Большой Пружинец, Малый Пружинец (Полоцкие епархиальные ведомости. 1876. №19. С. 716).

99

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1499. Л. 1—2.

100

Там же. Л. 5 – 6.

101

Там же. Л. 7—7 об.

102

Там же. Л. 7—8.

103

Там же. Л. 23 об.

104

Подробнее см.: Кожурин К. Я. Староверы Псковского Поозерья: Себежский уезд. [б.м.]: Издательские решения, 2021. С. 79—86.

105

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 1. Д. 1499. Там же. Л. 16—16 об.

106

Там же. Л. 23.

107

Там же. Л. 24.

108

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 2. Д. 14321. Л. 4—5 об.

109

Там же. Л. 1 об.

110

НИАБ. Ф. 1416. Оп. 4. Д. 13190. Л. 10—11.

111

Там же. Л. 14.

112

Там же. Л. 2—3.

113

Там же. Л. 4.

114

«Еженедельник». №46, пятница 23 ноября 1873. С. 158.

115