Полная версия

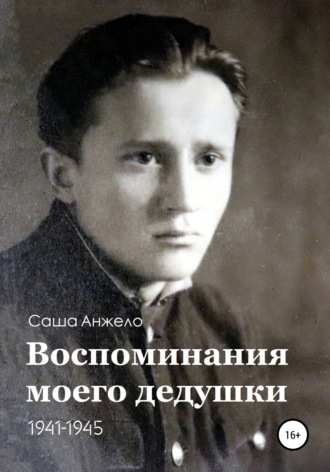

Воспоминания моего дедушки. 1941-1945

Саша Кая

Воспоминания моего дедушки. 1941-1945

Глава 1. Начало войны.

Мне вдруг захотелось написать о войне, какой я видел её в десять-пятнадцать лет от роду. В то время я жил с родителями в Жлобине (Гомельская область, Беларусь) у меня были брат и сестра намного старше меня, отец мой работал проводником в поездах.

О нападении немцев я узнал в воскресенье 22 июня 1941 года. Я с женой брата Ольгой был на свадьбе её сестры Марии, на станции Хальч недалеко от города Жлобина. Не помню, был ли с нами мой брат Федор, которого домашние звали Фаддей. Рано утром мы пошли в ближайший лес за земляникой, а когда вернулись, узнали о начале войны.

Впервые я увидел немцев в деревне Лебедевка. Было это так. Спасаясь от бомбежек и артобстрелов, мы с родителями некоторое время жили у родителей мужа моей сестры Веры на Красной горе. Ждали, когда пройдет фронт. Когда узнали, что Жлобин оставлен войсками, мы отправились домой. При подходе к Лебедевке мы попали под обстрел: снаряды перелетели через головы и взорвались на чьем-то огороде. Из-за реки Днепр слышался свист снарядов и недалекие взрывы. Мы добежали до Лебедевки и увидели немцев. Они… доили корову. Несколько человек стояли вокруг, смеялись и отпускали шуточки над тем, который пытался подоить. Моя мать возмутилась, что немец неправильно доил, подошла и молча, показала ему как это надо делать. Немцы были молодые и веселые, совсем не такие, как их изображали в наших газетах и журналах: «К нам ползет на Родину гадина-уродина, но советский самолет с высоты их разобьет».

Так как Жлобин несколько раз переходил из рук в руки, от советских солдат к немецким, помню, как мы еще несколько раз прятались от фронта в деревне возле Жуковского леса за рекой Добысна в рощице. Было тепло, и мы несколько дней спали на земле. Вместе с братом я впервые переходил реку вброд, и меня поразила легкость тела в воде. У брата, каким-то образом, оказалась пачка немецких сигарет – у нее была красивая непривычная упаковка – целлофан и незнакомый приятный запах. Еще до бегства из Жлобина, помню, как шли эшелоны по железной дороге: из них никто не выходил. У забора красноармеец выкопал блиндаж и несколько суток жил в нем. Оттуда хорошо было видно движение поездов. К нам он не заходил. Мать его подкармливала. А после войны отец засыпал блиндаж на дрова и засыпал яму.

Были бомбежки, но не часто. Мы прятались в погребе у соседей. Было страшно.

В начале оккупации у нас жили старики-евреи. С собой они принесли сепаратор – прибор для отделения сливок от молока. Со стариками отец до войны служил в какой-то конторе. Потом они исчезли, позже я решил, что их расстреляли немцы. Рядом с нами жила семья: отец кондуктор товарных поездов, мать и двое мальчишек: Володька – примерно моего возраста и Колька, года на четыре моложе. Отец ненавидел советскую власть и, говорили, что он выдавал немцам всех, кто занимал какие-то посты при той власти и евреев. Возможно, и что уход стариков от нас был в какой-то степени связан с ним. Позже эта семья переехала куда-то за Урал. С Володькой я одно время переписывался, он работал электриком; погиб по пьянке в драке. Брат его закончил институт и приезжал к нам в Жлобин, но я уже служил в Ленинграде и с ним не встретился.

Глава 2. Оккупация немецкими войсками.

Начало было спокойным. Заработала пекарня. Хлеб был неплохой, но безвкусный, для долгого хранения его заворачивали, как шоколад, в станиолевую фольгу. У немецких солдат были в основном галеты. Заработали банки, рынок, школы. Было много портретов и цветных литографий Гитлера с подписями "Гитлер-освободитель". Открыли кинотеатр: были дневные и вечерние сеансы. Шли немецкие фильмы с дубляжом на русский язык. Помню некоторые из них, например: "Главное – это счастье" (в оригинале Annelie, 1941 года). Перед показом фильма демонстрировалась военная кинохроника, фильмы о природе, о животных, о насекомых.

Начали выпускать газету, появились даже юмористические журналы. Юмористический журнал несколько напоминал наш "Крокодил". Там была вот такая карикатура на курящих: переднее колесо и руль у самой земли, ездок собирает окурки губами. Или еще одна: человек висит над пропастью, держась, за ветку и кричит: "Верёвку! Лестницу!", а второй наклонился к нему и спрашивает: "Скажите яснее, что вам понадобилось? Веревка или лестница?". Был там и анекдот: маленькая девочка ест яйцо, морщится и говорит: "Мама, это яйцо воняет…". А мама ей отвечает: "Ешь, дочка, запах – это воображение". Дочь ест, а потом еще спрашивает: "Мама, а лапки тоже есть?".

Было много карикатур Сталина: "Скулья Гитлеру в ляжки, что обул нас в деревяшки". Как-то в один период давали эти деревянные туфли, они были очень неудобные. Но острие всей пропаганды было направлено на коммунистов и евреев: "Держись, Гитлер хочет освободить белорусов от этого зла". "По деревне шел прохожий, очень вежливый на вид, а проверили построже, оказалось, что бандит"– партизан называли бандитами, призывали население бороться с ними, за помощь партизанам – смертная казнь.

В школах учили по советским учебникам. Учителями были молодые девушки и парни, окончившие школу до войны. Количество предметов было ограничено. Немецкий язык преподавала девочка, которая имя Макс читала, как Мах с русским "х" на конце, и мы повторяли за ней, только спустя пару лет, я узнал, что немецкое "х" читается, как "кс". Русский язык преподавала старушка, которая сама писала с ошибками. Например, слово "ночью" она написала на доске: "ночьчу"… Директором школы был молодой парень. Строгий. Со мной учился его младший брат Анатолий. После войны, я узнал, что за связь с партизанами директора школы казнили. Была даже книга "Молодогвардейцы" – там о нем и написали.

Была открыта церковь. В здании напротив костела, потом там был магазин "Юный техник". Мать иногда водила в церковь и меня, я наизусть выучил "Отче наш", но верующим не стал. Немцы, по-моему, в Бога не очень верили. Я не видел, чтобы они ходили в церковь, и вообще, чтобы молились. Но на пряжках ремня у солдат была надпись "с нами бог". Другое дело итальянцы. Они были преданы Мадонне. Каждый солдат вез с собой кучу литографских изображений на церковные темы. Кроме того, у них было множество значков из алюминия с изображение Мадонны. Мы, мальчишки, выпрашивали всё это, и солдаты охотно нам дарили. Потом всё потерялось.

Рынок вначале был на том же месте, где и сейчас, в центре города Жлобина. Позже его перенесли ближе к Днепру. Мы с отцом иногда ходили туда, но покупали мало. Немцы ввели на оккупационной территории особые деньги, но их было мало, а советские деньги, по-моему, не принимались. В южном районе открыли баню. Воду наливали в деревянные ведра, к ним же привязывали номерок от гардероба. Кажется, было ограничение времени помывки. Была открыта столовая – на вокзальной площади в низком деревянном здании. После изгнания немцев в нем был кинотеатр, позже его разрушили и построили современные дома и магазины типа "Современная мужская одежда". С братом и его женой мы обедали в той столовой.

Город Жлобин – крупный железнодорожный узел: поездом отсюда можно уехать в любом направлении. Немцы использовали его по полной. Так как ширина колеи в Европе отличалась от советской, были переделаны все пути. Потом по ним началось интенсивное движение. День и ночь шли эшелоны с солдатами, техникой и другими грузами. Горючее перевозили не в цистернах, а в двухсотметровых бочках, в открытых полувагонах. Тут производились пересадки воинских подразделений с одного направления на другое. Для отдыха была построена казарма и там же в вагонах была полевая кухня. Поваром был одноногий солдат по имени Вальтер. На кухне не было водопровода и воду приходилось носить ведрами из ближайшей колонки. Вальтер нанимал для этой цели мальчишек. Давал по два ведра и говорил, чтобы принести полные. Расплачивался гороховым супом. Очень вкусным. Пару раз воду таскал и я. Вообще солдат в немецкой армии, по-моему, кормили в основном гороховым супом. Было ли у них второе блюдо – не помню, на сладкое обычно давали не очень сладкий пудинг. Был и искусственный кофе, который солдаты наливали во фляги. Было ли спиртное – не знаю, но солдаты охотно покупали у местного населения самогон. Варил самогон для продажи и мой отец. Прокручивал зерно, сушил его, молол это зерно самодельными жерновами (молол и я) засыпал в бочонок, разводил водой, заправлял дрожжами и, ставил в темное место. Несколько дней смесь "брага" бродила, а когда брожение прекращалось, приступали к выгонке самогона. Был изготовлен громадный аппарат. Через длинную медную трубку, изогнутую как змея, капала самогонка. Крепость ее проверяли на горючесть. Наливали в ложку, подносили к огню: горит, значит, крепкая. Если плохо горит – слабый. Если совсем не горит = нужно заливать в аппарат новую брагу. В семье пили мало. Разве только по праздникам. Я не помню, чтобы кто-то из взрослых пил в обычные дни. Во время выгонки самогона давали попробовать и мне, но привычки к спиртному у меня не возникло. Сухие дрожжи покупали у солдат. В нашем доме, стоящем близко к железной дороге, постоянно были немцы. Иногда жили несколько дней, иногда только ночевали. Я немного понимал по-немецки, из бытового разговора понимал почти все, что по смыслу, что по словам. Отца, мать и меня выдворили в маленькую комнатку за печкой, где мы спали на полу. Мать топила печку, убирала в комнатах. Почему-то у нас останавливались только "низшие чины". Только один раз ночевал генерал, с ним был солдат. Генерал занял большую комнату, утром, когда они уехали, мы увидали, что на гвозде в комнате осталась висеть зимняя фуражка генерала. Я померил ее – голова у генерала была не очень большая, почти как у меня, двенадцатилетнего ребенка. Родители заставила меня вернуть фуражка обратно, и запретили ее трогать. В этот же день вернулся солдат, схватил фуражку, выругался и убежал. Наверное, здорово ему попало от генерала.

Солдаты с нами общались мало. Помню, они удивились, как моя мать ухватом достает из печки большие чугуны с варевом для животных. У нас была корова, куры и индейки. Так вот солдаты по очереди пытались вытащить чун из печки и ничего не получалось, сказывалось отсутствие сноровки. Постепенно животные исчезли. В один день корова не вернулась домой. Сказали, что стадо увели партизаны. Так ли это – мы не узнали. Постепенно съели кур и индеек. Как-то перед Новым годом отец променял пару куриц на коробку с печеньем, которые везли в качестве подарков на фронт в вагоне солдаты. Печенье было очень вкусное. В сарае, где когда-то жила корова, держали немецких коней. За ними ухаживал рыжий солдат – этакий немецкий мужичок. Был уже, кажется, 1943 год, время было беспокойное, и отец после пропажи коровы собрал кое-какое имущество в сундук и закопал в сарае. Так вот тот рыжий солдат нащупал металлическим штырем сундук и выкопал его. Смотрим однажды, солдаты таскают наше добро, отец и мать сунулись было к ним: бесполезно, и близко не подпускали. Я больше всего сожалел о пропаже из сундука мешка с подсолнечными семечками…

Помню итальянцев в шляпах с перьями (позже я узнал, что это традиция, и они не снимали их даже во время боевых действий), когда они ехали на фронт. После фронта они возвращались пощипанными, итальянцы не очень хотели воевать за Германию. Один из них, веселый, рассказывал о семье, показывал фотографии, журналы. Учил меня итальянскому языку. Помню даже счет по-итальянски: уно, дуе, тре, куатро… Говорил, в шутку, что заберет меня после в Италию. Были также венгры: здоровые, упитанные. Был один чех: курил трубку, передние зубы у него были стальные: говорил, что ехал на лошади, упал, и трубкой выбило зубы. О немцах он отзывался недоброжелательно. Он был, служил на каких-то подсобных работах. Да некоторые немцы сами плохо отзывались о войне: "Krieg ist Scheiße" (война – дерьмо) и даже "Гитлер капут". Запомнились русские солдаты, бывшие пленные, которые теперь служили в немецкой армии "Власовцы". Несколько человек около суток жили у нас. Помню один, совсем молодой ходил по двору босиком. А вечером они пили самогон и вполголоса пели: "…и опять в атаку капитан Баталов на геройский подвиг поднял батальон". В душе они оставались советскими, как они попали в немецкую армию не понятно. Гораздо позже я узнал, что капитан Баталов был командиром батальона, что отличился при обороне Жлобина, потом погиб. Его именем названа улица в Жлобине.

В городе появились полицейские, некоторые были из местного населения, были и приезжие. Предлагали стать полицейским и моему отцу. Но он категорически отказался. Когда очень настаивали – показывал им изуродованную еще в молодости правую руку: без двух пальцев, с одним скрюченным. О полицейских шла недобрая слава. Говорили, они участвовали в расстрелах евреев, в карательных акциях против партизан. Один полицейский жил недалеко от нас по улице Максима Горького. Однажды зимой мы с моими друзьями – братьями катались по улице на лыжах. Мы бежали по обочине, когда мимо шел полицейский. Братья обогнали его, а я бежал позади, и когда поравнялся с ним, он свалил меня на землю и бил ногами. Меня спасло от увечий только то, что он был обут в мягкую обувь (бурки с резиновыми галошами). Было не больно, но обидно. Ругался он, что нас распустила советская власть. Вместе с немцами он отступал до Германии и в Жлобин больше не вернулся. В их доме жили какие-то женщины и парень примерно моего возраста. Был полицейским и муж Марии, у которой мы были на свадьбе в ночь 22 июня 1941 года. Он приезжал к нам в Жлобин, был вооружен винтовкой. О чем мы с ним говорили – не помню. Что с ним стало потом – не знаю. До войны он был учителем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.