полная версия

полная версияДети войны. Дети Победы. Книга воспоминаний

Родители матери Дмитрия перебрались в Китай в 1911 году. Проживали в городе Хайлар. Мать окончив Харбинское медицинское училище, работала медицинской сестрой, а отец часовым мастером. Родители отца, забайкальские казаки из Борзи,. После разгрома белого воинства, спасаясь, ушли в Манчжурию. После окончания Великой Отечественной войны семья Дмитрия Александровича получила возможность эмигрировать. Представлялась возможность перебраться в США, Канаду, Бразилию. Семейный совет сделал выбор на СССР, историческую родину. Эшелон с «депортированными» пересёк советско-китайскую границу. Бывшие эмигранты и их дети были несказанно счастливы такому повороту судьбы. Они попросили машиниста паровоза остановить эшелон на перегоне. Сотни людей высыпало из вагонов на землю. Наверное, надо было находиться среди них, чтобы понять охватившее людей чувство. Многие плакали. А кто упав на землю, целовал её как родную мать. Кто обнимал берёзы, словно невест, Дмитрий Александрович запомнил всё это на всю оставшуюся жизнь.

Он хорошо усвоил урок патриотизма, что значит любить родину и как ей служить. Но эшелон миновал родную Сибирь и ушёл в Восточный Казахстан. А так хотелось остаться. Здесь же живут родственники. Прибыли в город Кустанай. В начале 50-х годов политический климат в стране изменился, «потеплел». В 1959 году, по приглашению родственников. Семья Рубиных переезжает в город Усолье-Сибирское. Свершилась великая мечта! Дмитрию 15 лет и он поступает учиться в строительное училище № 2, которое располагалось на месте сегодняшней больницы п/о Химпром.

Успешно окончив училище, влился в ряды рабочего класса. Стал слесарем-сантехником в ЖКО, а вскоре аппаратчиком на Химпроме. в 1963 году его призывают в ряды Советской армии. В 1966 году демобилизовался и вернулся на родной комбинат в цех 1301 слесарем пятого разряда. Шло время и молодого активиста приметили партийные органы, так как он уже вступил в ряды КПСС. Ему предлагают перейти на работу в органы внутренних дел. Начинал службу в патрульно-постовой службе и уже после шести лет службы, в звании лейтенанта милиции, перешёл на службу в ЭКО (экспертно-криминалистический отдел). Отдела ещё практически не существовало. В 1974 году он приступает к службе, сменив уехавшую из города Людмилу Титову. ЭКО изначально располагалось по улице Коростова – 25, совместно со службой ГАИ и ПВС. Лабораторией служила небольшая комната 12 м2.

Из технического оснащения всего два микроскопа, фотоаппарат, установка «Ель», с помощью которой проводилась съёмка следов, снятых с мест преступлений. До 1987 года он был единственный в ОВД криминалистом, обслуживая город и район. Благодаря его титаническому труду, было раскрыто сотни преступлений, в том числе тяжких.

Окончил Хабаровскую школу милиции. А затем Волгоградскую высшую следственную школу, факультет экспертов-криминалистов. Дмитрий Александрович создаёт базу данных видиоучёта, приобретя аппаратуру через мэра города Л. Белобородова. Начали проводиться массовые профилактические мероприятия: «Учёт», «Розыск», «Условник». Было раскрыто много резонансных преступлений. Отработав на этой должности 22 года, а в общей сложности 27 лет, в 1996 году Дмитрий Александрович уходит на пенсию в звании майора милиции.

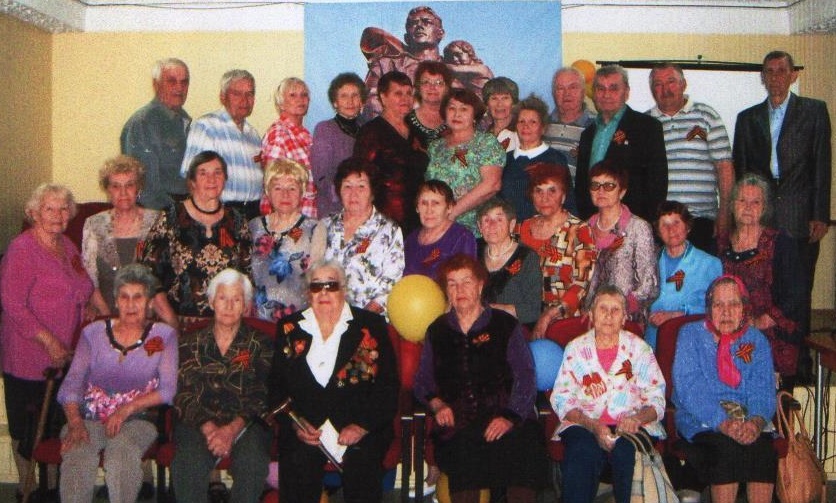

Но и после ухода беспокойная душа, привыкшая постоянно трудиться направила его в службу судебных приставов, а затем в охранное агентство. Становится активистом ветеранского движения, становится председателем Совета ветеранов, а после истечения срока, постоянным членом Совета ветеранов Усольского ОВД. В последние два года жизни вступил в состав хора ветеранов.

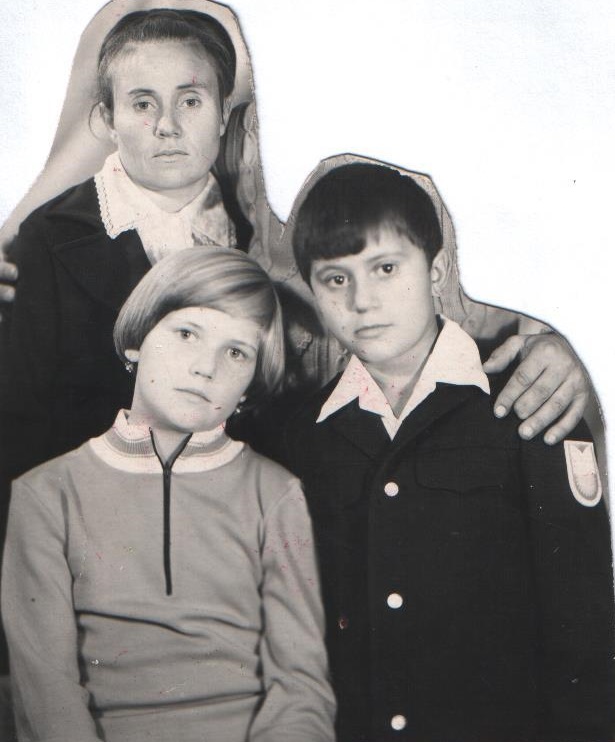

Жена, Нина Николаевна родила ему двух дочерей, Екатерину и Марию, у которых уже свои дети.

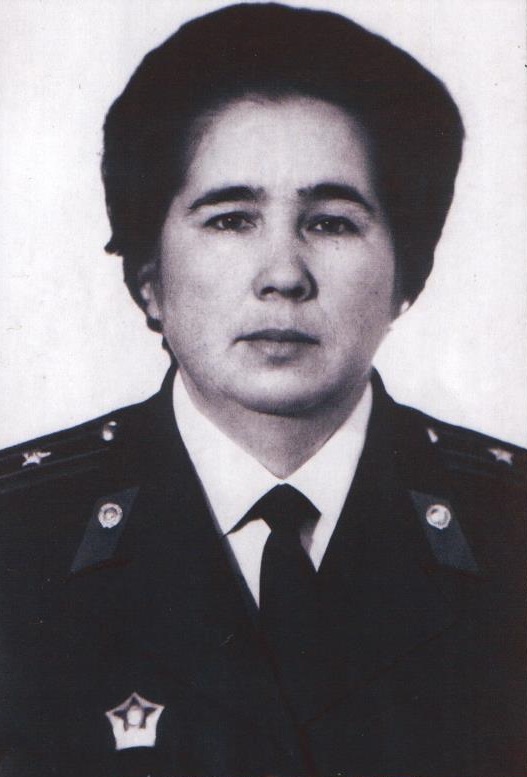

Мария Андреевна Горохова

Когда началась Великая Отечественная война, вместе со старшими братьями ушёл на фронт и отец. Нужно было трудиться, чтобы выжить. И она работала вместе со своими братьями и сёстрами. Это дало ей закалку на всю жизнь. Она поняла, чтобы достойно жить, необходимо неустанно работать и работать.

Окончив среднюю школу, поступила в Тулунское педагогическое училище так как семейство в 1950 году переехало в Сибирь. А всё потому, что отец был сильно контужен и не мог разговаривать. Жесточайших голод также способствовал переезду. Поставили дом в Куйтунском районе, в деревне Харик, завели хозяйство. Все соседи помогали обживаться. Заготавливали дрова, ягоды, грузди бочками. Самое страшное – голод, постепенно уходил. Время было трудное, но все братья и сёстры получили образование и нашли достойные места в жизни.

Замуж Мария вышла за соседского парня. Влюбиться в обаятельную девушку в молодости мог каждый. Но судьба сделала крутой поворот. Вместо карьеры педагога она выбирает другой путь. В 1962 году она заканчивает школу милиции. Ещё в 1960 году она с мужем и двоими детьми приезжает в Усолье-Сибирское, где изначально работала в школе-интернате № 4. По направлению горкома КПСС, к тому времени она уже заканчивала школу милиции, её направляют в Усольский городской отдел милиции. Она становится инспектором детской комнаты милиции, а в 1963 году переводится в паспортное отделение инспектором по розыску. В 1967 году её назначают начальником паспортного отделения Усольского ГОВД. Здесь она проработала 23 года, до 1990 года. Мария Андреевна очень любила свою работу, отдавала ей всю душу и уделяла много внимания и времени. Многие люди в городе хорошо помнят её за доброту и неравнодушие к ним. Ушла на пенсию в звании майора милиции.

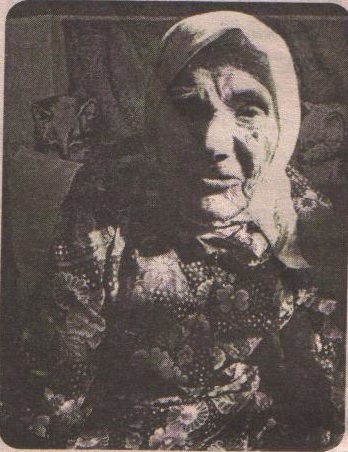

Здоровья Вам, Мария Андреевна. Активного долголетия и верных друзей.

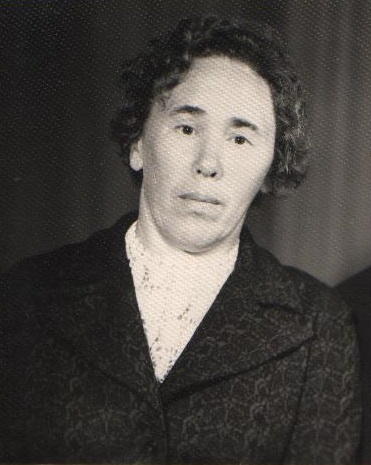

Софья Григорьевна Судакова

(Салиха Имангалиевна Хусаинова)

Родилась в шахтёрском посёлке Владимир Заларинского района Иркутской области 23 мая 1945 года в многодетной семье. Десять братьев и сестёр. Да ещё и бабушка, помогавшая воспитывать это многодетное семейство. Отец долго проходил службу в Уссурийске, в авиаполку. За спасение самолёта награждён спец. медалью и путёвкой в город Ленинград. На фронт не был призван по причине травмы руки. Работал на шахте компрессорщиком, подавая воздух в шахты. За трудовые подвиги также отмечен правительственной наградой. Мать домохозяйка, хлопот по дому и с детьми немало. Их надобно воспитывать, кормить, учить.

Все они получили образование. Четверо стали медицинскими работниками, пятеро учителями. Трудное было время. Одни валенки на три человека. До 6-го класса довелось носить резиновые калоши. Из мужских рубах мать шила девочкам юбки. В школе писали на газетах, между строк. Лишь к новому году, как на большой праздник давали тетради. И как все с 4-го класса – в пионеры с 13 лет прияли в комсомол. Была очень подвижной, инициативной девочкой. На подворье держали небольшое хозяйство. Садили картофель, держали 10 кур. А самое главное, была корова, но молоко, по большей части, сдавали государству.

В 1963 году закончила школу, и поступила учиться в Иркутский сельскохозяйственный институт, на агрономический факультет. После его окончания некоторое время работала в Зиминском совхозе агрономом – экономистом. В ноябре 1968 года Софья Григорьевна переехала в Иркутск и начала работать на областной станции юнатов. Преподавала садоводство, щзанималась охраной природы, методической и исследовательской работой. Дважды направлялась в Москву для участия в ВДНХ СССР (1972, 1977 гг.)

В 1978 году Софья переехала в Усть-Илимск. Вначале работала в вечерней школе, затем в школе № 9 учителем биологии. Она организовывает Клуб друзей природы, на базе которого было основано её первое в школьное лесничество «Кедр». Ещё ранее несколько раз ездила на курсы повышения квалификации и обучалась в области экологии, биологии, валеологии. Это позволяло ей творчески трудиться в школе. Позже, при её участии, было открыто школьное лесничество в школе № 12. С 1980 по 1997 годы школьники лесничества посадили более тысячи гектаров саженцев сосны,

В 1997 году вместе с мужем Михаилом Семёновичем и двумя детьми переехала в город Усолье-Сибирское, где работала учителем биологии в школах № 15, 13, 8. Параллельно руководила экологическими секциями и кружками. Многие её участники связали свою жизнь с экологией и охраной природы. За время своей трудовой деятельности Софья Григорьевна получила много благодарностей от руководства, положительных отзывов за научную деятельность, награждалась знаком отличия. С мужем, Михаилом Семёновичем воспитали троих детей, которые стали медицинскими работниками.

В 1964 году удостоена звания Ветерана педагогической деятельности.

В 1983 году награждена Почётной грамотой областным отделом народного образования. За работу школьного лесничества «Кедр», за внеклассную работу с учащимися. В 1996 году награждена Почётной грамотой Глав УНО за инновационную работу и деятельность в экологическом образовании, исследовательской деятельности и отличную методическую работу.

Награждена медалью: «За доблестный труд во время ВОВ 1941-1945 гг.». Имеет множество грамот.

После выхода на пенсию продолжает активную деятельность. Состоит в союзе пенсионеров, участвует в музыкальном ансамбле, помогает организовать творческие мероприятия для пожилых людей.

Дай Бог Вам, Софья Григорьевна, здоровья, активного долголетия, любви родных и окружающих Вас людей.

Наталья Петровна Берестенникова

Работать в колхозе начала рано. На огромных полях росли овощи, пропалывали сорняки, на лугах помогали заготавливать сено, осенью копали картошку, а зимой учились в школе. В деревне школа отсутствовала, и ходили за 5 километров, в другую деревню, где она была в Евсеевке. После окончания 5-ти классов уже работала поваром на полевом стане, кормя трактористов. После шестого класса уже назначили учётчиком. В Евсеевке и закончила семь классов и приступила работать весовщиком, принимая убранный с полей хлеб. Это была огромная ответственность. На учёте каждый килограмм, так нужный стране. Фронту. Да и работа очень тяжёлая и ответственная. Но есть слово «Надо» и мы трудились, не жалея ни сил ни времени. В годы войны, с классом, собирали посылки для фронта. Вязали рукавицы, носки, шили подворотнички, писали письма бойцам с боевым задором: «Бейтесь с врагом и с победой возвращайтесь домой».

Учителей была большая нехватка и по рекомендации директора школы в 1944 году, была направлена на 10-ти месячные курсы подготовки учителей начальных классов. Война войной, а дети должны быть грамотными. Это прекрасно понимал наш директор.

Учиться необходимо в районном центре, Бохане, расположенном за 50-ть километров от деревни. Вдвоём, со своей подругой, каждую неделю ходили туда пешком, неся за плечами сумки с продуктами. Шли со страхом, иногда и по темноте. Весной, неподалёку от Бохана, собирали колоски.

Навсегда остался в памяти день Победы. Занятия отменили и девушки направились на мельницу, где их угостили мукой, и они напекли лепёшек, отпраздновав таким образом Победу.

Трудно было жить, холод да голод каждый день, но желание учиться для будущего присутствовало постоянно.

По окончании курсов направили преподавать в Аларский район, в деревню Иваническое. Школа маленькая, учеников три десятка. Некоторые переростки почти ровесники учительницы, которой на то время было семнадцать лет. Здесь и пришло твёрдое, окончательное решение стать учителем. И прошла по избранному пути 45 лет. Многое было за это время. Окончила Черемховское педагогическое училище, обзавелась семьёй и вырастила троих детей, двух внуков, трёх правнуков и уже одну праправнучку.

Вскоре Наталью переводят в Кутуликскую среднюю школу. Здесь довелось поработать с матерью известного Вампилова. Жили в одном школьном дворе с будущим известным драматургом. В то время он был ещё мальчиком-подростком. В 1953 году, по семейным обстоятельствам переехали в Усть-Удинский район на должность заведующей Фёдоровской начальной школы. В 1958 году мужу дали путёвку от райкома партии и семья переезжает в Усолье-Сибирское на строительство большой химии. Предоставили квартиру, представили супругам работу.

Работала в школах № 12, 13. В 1962 году была открыта школа № 2, где проработала 16-ть лет. Здесь прошли самые лучшие, интересные годы. Работала творчески, с огоньком. С классом ездили в посёлок «железнодорожник», знакомясь с оновами сельского хозяйства. Бывали на Хайтинском фарфоровом заводе, в Ангарске, в музеях Иркутска. В 1962 году ездили в Братск, смотрели «стройку века», Братскую ГЭС. Такие экскурсии сближают людей, остаются в их памяти на всю жизнь. Из этих ребят выросло много порядочных, известных стране людей. Приезжая в родной город, они не забывают посещать свою школу и конечно же любимую ими первую учительницу. В 1992 году ушла на пенсию.

Будучи не равнодушной к общественной жизни города, дважды избиралась депутатом городского Совета. В комиссии по образованию проводила огромную работу.

За свою трудовую деятельность отмечена многими наградами: в 1971 награждена орденом «Знак почёта», Почётной грамотой Облоно. Много грамот и благодарностей Гороно, медаль «Ветеран труда», медаль «За добросовестный труд» в ВОВ 1941-1945 гг.

Наталья Петровна прожила (и ещё живёт) интересную, хотя и трудную жизнь, которая оставила свой яркий след в сердцах и памяти её учеников и тех людей, с которыми ей довелось жить и трудиться. С мужем, Александром Ивановичем воспитали троих детей, Светлану, Владимира, Надежду.

Муж прошёл всю войну, от Москвы до Берлина. Награждён многими орденами и медалями. Ушёл из жизни в 2004 году.

Не забывают заслуженную учительницу волонтёры, частенько посещая её квартиру, помогая и скрашивая жизнь.

Альбина Эдуардовна Корниенко (Гриневская)

После окончания школы работала на слюдяной фабрике щипальщицей слюды. Ещё в школе вступила в комсомол. Альбине было уже двадцать лет, когда судьба сделал крутой поворот в её жизни. Подруга Светланы прознала, что в горкоме комсомола дают путёвки на «Великие стройки». Но девушкам отказали, видя их хрупкость, сказав, что там их будет ждать тяжёлая работа. Но девушки настояли и придя второй раз, настояли на своём сказав, что будут жаловаться в райком партии. Им дали путёвки на «Станция Ангара». Прибыли в город Усолье-Сибирское и их поселили в посёлок «Каркасный», в общежитие. В первую ночь услыхали шуршание и включив свет, ужаснулись. Вся печь и угол комнаты усеяны тараканами. Что делать!? Утром, бегом, в аптеку. Только с помощью дуста вытравили этих ужасных не званных гостей. Началась новая трудовая жизнь.

Работать направили в СМУ-7 в качестве штукатур-маляра. Изначально ученицей, а затем и на более серьёзные объекты. Город строился и работы было великое множество. Принимала участие в строительстве Большой базы,. ЖБИ, больницы, 20-й квартал города.

Трудилась штукатуром-маляром с 1957 года по 1961 год. Работала в бригаде Гриневича. Хорошо знала Героя Социалистического труда Буйволову. Но пришло время, которое позвало Альбину учиться далее. Такое время было: «Учиться, учиться и учиться». Хотя и вышла замуж в 1960 году за Владимира, решилась с подругой отправиться в город Черемхово на 9-ти месячные курсы. Поселились на квартире, почти в курятнике на подобранных на помойке кроватях. Постель дали в училище. Окончив курсы, поступила в Иркутский институт на исторический факультет, заочно. Работать направили в деревню Табук, Черемховского района. Вместе с мужем и сыном, которому было уже 3-й год, кое-как добрались до этого небольшого селения. Неподалёку от реки Белой.

Кругом солнечный свет, поля без края, а они ищут председателя колхоза. Оказалось, что он качает мёд и ему надо приезжих. Поглядев, что представляла собой школа, а это небольшая деревянная избушка с двумя окнами, они решили вернуться. Такая убогость ни как не вписывалась в планы молодой семьи. Пешком добрались до Черемхово и вернулись в родное Усолье. Направление на новую работу дали в село Раздолье. Где проработала год и вновь вернулась в родной город. Направили в 8-ю школу, на Каркасном. Изначально, за неимением вакансий, назначили воспитателем группы продлённого дня. Обстановка, можно сказать, криминальная, была во многих районах города. Особо отличался в этом посёлок Вакуумный, расположенный неподалёку от школы. Дети ссыльных, репрессированных, осужденных были очень агрессивными, и частенько нарушали уголовное и административное законодательство. Одним словом, трудные подростки, с которыми и пришлось, в основном, работать Альбине. Хулиганство и преступность были обычным делом. В школе всё изменилось с приходом нового директора Разгуляева Аркадия Алексеевича, про которого говорили – учитель от Бога. Истинный патриот, собравший много материалов об участниках ВОВ и издавший книгу «За землю русскую». С его приходом в школе многое изменилось. Открылся клуб «Вымпел». Выделили четверть здания под него. Трест ВТС выделил мебель. Помещение неплохо оборудовали. Создали команду хоккеистов, кружок фотографов. Директор стадиона «Химик» Георгян помог создать хорошую команду футболистов. Воспитательная работа пошла более эффективно.

Вскоре освободилось рабочее место и Альбина взяла 4-й класс, в котором находилось 40 учеников. так и Трудилась там до ухода на пенсию в 2002 году. Последние годы работала уже с больными детьми, уже будучи на заслуженном отдыхе.

Ещё в 1960 году вышла замуж за Владимира и прожила с ним в счастливом браке, родив троих детей: Сынов Валерия и Андрея, дочь Марину. Все получили образование и трудятся.

Награждена Почётной грамотой Облоно, медалью «Ветеран труда», очень любит цветы, трудиться в огороде.

Галина Алексеевна Козачук

Родилась в 1940 году в селе Батама Зиминского района Иркутской области. В 1957 году закончила восемь классов и как комсомолку, общественницу, пригласили в горком комсомола и вручили путёвку на строительство города Усолье-Сибирское. Поначалу работала штукатуром в СМУ-1. Затем перевели в «Востокэнергомотнаж»строить ТЭЦ-11. Много лет строила тепловые станции; в Усолье-Сибирском, в Ангарске ТЭЦ-1, в городе Зиме. В 1968 году пришла на ТЭЦ-11 обнуровщиком и отработала 23 года. После чего вышла на заслуженный отдых, пенсию. Вот что рассказывает Галина Алексеевна:

– Всю свою жизнь я была ещё и общественницей. Я строила с первого котла, га ТЭЦ-11, по пятый. К труду привычна с детства. С пяти лет работала в колхозе, умела запрягать лошадь, ездить верхом. Всё домашнее хозяйство вели мы, дети, мужчин в селе почти не было. В войну есть было нечего. От жуткого голода нас спасали грибы боровики и брусника, которые, словно божественные посланцы, росли в больших количествах в бору.

Ко дню Победы, 9 мая 1945 года в селе электромонтёры установили большие «тарелки». Это было радио. И самое первое, что мы услышали из них – сообщения о Победе. Все жители были очень рады. Хотелось петь, кричать «Ура».

Наша ТЭЦ-11 не забывает о ветеранах. К праздникам и юбилеям готовятся основательно, от всего сердца. Выступления и поздравления руководства, искренние эмоции у приглашённых.

У Галины Алексеевны двое детей, сыновья, двое внуков. Муж умер в 2001 году. Ветеран ТЭЦ-11, «Иркутскэнерго». Медаль «За трудовое отличие», знаки, грамоты и даже грамота от губернатора. Пока готовили площадку для ТЭЦ-11, пришлось поработать на п/о Химпром. Где построили два котла, два котла на УЗГО. Награждена грамотой мэра города Усолье-Сибирское Л. Лисс.

Валентина Егоровна Атаева

(в девичестве Непомнящих)

Родилась 15 июня 1940 года в деревне Залог Качугского района Иркутской области. В городе Иркутске закончила 10 классов. По комсомольской путёвке, в 1958 году прибыла в город Усолье-Сибирское, как говорили – Большой химии. Работа нашлась. В «Востоктяжстрое» (ВТС) начала свою трудовую деятельность. По началу, один год, штукатуром-маляром. На реке Белой строили водозаборную станцию, в городе дома.

В 1959 году начался набор рабочего персонала на ТЭЦ-11 в цех «Химводоочистка». Работала аппаратчиком, затем начальником смены.

Окончив химико-технологический техникум в городе Усолье-Сибирское, перешла работать на центральную химическую лабораторию ТЭЦ-11. Здесь работала техником по маслу и топливу до самой пенсии. В 1997 году ушла на заслуженный отдых, пенсию.

Совместно прожили 42 года. Двое детей, дочери. Уже четыре внука, четыре правнука.

Екатерина Егоровна ветеран труда, награждена множеством грамот, медалей. А самое главное – почётный Химик.

P.S. В прошлом, хотелось ехать на строительство Братской ГЭС, но не получилось. Бросив педагогический техникум, поехала по зову сердца на стройку. Председатель Совета ветеранов ТЭЦ-11. Активистка.

Любовь Дмитриевна Смирнова