Полная версия

Возвышенное. После падения. Краткая история общего чувства

Думаю, что опыт именно географического видения наложил свой отпечаток на кантовское понимание разума как учреждения границы. Разум и граница неотделимы друг от друга, граница и ограничение, наложение, учреждение, проведение и пр. границ и есть задача человеческого разума. Полагаю, что вот эта способность учреждать границы во всем том, что мыслимо, и есть географический стиль мышления Канта (который проявляется во всех его исследованиях, начиная с самых ранних). Почему граница? Потому что она отличает одно явление от другого и не позволяет их смешивать, ведь все смешанное, не имеющее границ, вызывает страх и рождает повод к его углублению в первоначальном Ужасе (с которым невозможно справиться, если не обладать самостоятельностью, т. е. дистанцией в своих наблюдениях за Природой). Что мы знаем о прогулках Канта (конечно, это скорее прогулки Кьеркегора, чем прогулки Руссо, «Прогулки одинокого мечтателя»)? Мы можем предполагать по различным свидетельствам, что он был хорошо знаком с движением песков на германском плато (прибрежная к Кёнигсбергу область). И мог наблюдать их катастрофическое движение и попытку человека его остановить с помощью самых различных ухищрений: высадки сосен, образования прибрежных парков, плетеных запруд, кольев и др. Но песок побеждал, выравнивая почву до той степени, что береговая линия сливалась с линией моря, образуя идеальную плоскость, такую абсолютную открытость, которую можно разграничивать самыми разнообразными пределами, «местами». Может быть, здесь первоначальный аффект наблюдения: исчезновение горизонта не как его отрицание, а как открывающаяся возможность для Границы (раз- и о-граничения всего во всем)? Не отсюда ли принцип наблюдения: взгляд сверху, когда все, что видимо, есть карта и не имеет собственного рельефа? Вот прекрасный географический текст Канта:

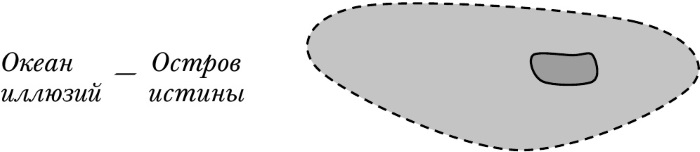

Мы теперь не только прошли область чистого рассудка и внимательно рассмотрели каждую часть ее, но также измерили ее и определили в ней место каждой вещи. Но эта область есть остров, самой природой заключенный в неизменные границы. Она есть царство истины (прелестное название), окруженное обширным и бушующим океаном, этим средоточием иллюзий, где туманы и льды, готовые вот-вот растаять, кажутся новыми странами и, постоянно обманывая пустыми надеждами мореплавателя, жаждущего открытий, втягивают его в авантюры, от которых он никогда уже не может отказаться, но которые он тем не менее никак не может довести до конца. Прежде чем отважиться пуститься в это море, чтобы исследовать его по всем широтам и узнать, можно ли найти что-нибудь в них, полезно еще раз взглянуть на карту страны, которую мы собираемся покинуть, и задать прежде всего вопрос, нельзя ли удовольствоваться тем, что в ней есть, или нельзя ли нам в силу необходимости удовольствоваться ею, если нигде, кроме нее, нет почвы, на которой мы могли бы обосноваться; и еще нам нужно узнать, но какому праву владеем мы этой землей и можем ли считать себя гарантированными от всяких враждебных притязаний. Хотя в аналитике мы уже с достаточной полнотой ответили на эти вопросы, все же краткий обзор ее результатов может укрепить наше убеждение, соединяя все моменты аналитики в одном пункте[11].

Как строить эту интерпретацию и поможет ли нам этот текст/метафора разобраться в том, как мыслит Кант, фиксируя и обосновывая каждый шаг мысли? Вот карта этой области, которая описывается в тексте Канта:

Отсюда инстинкт карты. Этот остров противостоит сглаживающему и стирающему действию океана, безграничного, отвергающего какую-либо границу. Вот почему человеческий разум в лице рассудка учреждает границы, обращая внимание и на себя, на свою способность понимания без учреждения границы (моральная область). Как и в случае с движением песков, призраков, вод океана, кантовская граница противостоит изначальному Хаосу, что позднее он начнет называть бездной. Остров – это сформировавшийся центр (наблюдения), в нем все разграничено и поэтому упорядочено. Внешняя граница определяет внутреннюю. А внутренняя становится внешней.

Взгляд сверху /Blick von oben, regard d’en haut/

9. Основная идея: космология Канта (часть его физической географии, которую он преподавал всю жизнь). Для космолога, да и для любого наблюдателя природы необходимо воображение, которое позволило бы наблюдателю смотреть на мир как малого, так и великого с независимой и отдельной точки зрения. Позволило бы ему как бы парить-над-миром, наблюдать за ним то с высоты птичьего полета, то со звезды Сириус. По сути дела, это новое понимание видения мира, которое образовалось с тех пор как боги античности были лишены своего олимпийского превосходства и человек занял их место. Собственно, Кант повсюду придерживается этой позиции, которую он считает способной раскрыть научную картину мира. Бесспорно, начиная с самых ранних произведений докритического периода вера Канта в человеческий разум никогда не ослабевала. Однако разделять кантовскую мысль на докритический и критический периоды было бы не совсем точно. На мой взгляд, в свете формирования понятия возвышенного как некоего предметного единства, которое эволюционирует в своем формировании от первого произведения к поздней третьей критике, можно говорить об искусственности этого разделения. Между ранним представлением о возвышенном и прекрасном располагается «Критика чистого разума», которая предлагает некую общую схему всех рассудочных понятий и способы ее организации и применения. Всякая схема есть некий идеальный образ мыслимого, без которого невозможно конструирование понятия. Момент схватывания особенностей (качеств) предмета находит выражение в схеме образа, которая и является неким идеальным условием понятийного единства. А вот программа, которой нам нужно руководствоваться для понимания кантовского понятия возвышенного:

Этот схематизм нашего рассудка в отношении явлений и их чистой формы есть скрытое в глубине человеческой души искусство, настоящие приемы которого нам вряд ли когда-либо удастся угадать у природы и раскрыть. Мы можем только сказать, что образ есть продукт эмпирической способности продуктивного воображения, а схема чувственных понятий (как фигур в пространстве) есть продукт и как бы монограмма чистой способности воображения a priori; прежде всего благодаря схеме и сообразно ей становятся возможными образы, но связываться с понятиями они всегда должны только при посредстве обозначаемых ими схем и сами по себе они совпадают с понятиями не полностью. Схема же чистого рассудочного понятия есть нечто такое, что нельзя привести к какому-либо образу; она представляет собой лишь чистый, выражающий категорию синтез сообразно правилу единства на основе понятий вообще, и есть трансцендентальный продукт воображения, касающийся определения внутреннего чувства вообще, по условиям его формы (времени) в отношении всех представлений, поскольку они должны a priori быть соединены в одном понятии сообразно единству апперцепции[12].

Составляющие общее представление возвышенного элементы: чувство/образ/схема/понятие. Этот порядок мысли должен быть учтен нами при анализе позднейших произведений Канта и прежде всего «Критики способности суждения». В докритический период Кант понимал возвышенное, еще не используя аналитическую технику трансцендентального схематизма, и поэтому его позиция если не совпадала, то во всяком случае ничем особенно не отличалась от позиций Юма, Шефтсбери или Берка (английских эмпириков). Поэтому он писал, совершенно убежденный в своем пафосе видения космологического: «Большая высота вызывает чувство возвышенного, как и большая глубина, однако чувство, вызываемое такой глубиной, сопровождается ощущением ужаса; чувство же, вызываемое высотой, – изумлением; и именно поэтому первое ощущение может быть устрашающе-возвышенным, а второе – благородным». И далее: «Длительность возвышенна. Если она относится к прошедшим временам, она благородна. Если же предвидят ее в необозримом будущем, она пугает»[13].

10. Многие ранние произведения Канта представляют собой различные опыты по физической географии[14]. В таком воображаемом опыте важно использовать именно воображение, ибо опыт непосредственного наблюдения за землей с космической высоты невозможен. Такие ранние работы Канта, как «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755), «О причинах землетрясений» (1756), «Новые замечания для пояснения теории ветров» (1756), создавались в те же годы, что и другая его работа, исключительно важная для понимания места возвышенного как чувства и понятия в системе Канта: «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (1764), «Приложение к „Наблюдениям над чувством прекрасного и возвышенного“» (1764–1775).

Остановимся на миг в немом восторге перед этой картиной. Я не знаю ничего, что могло бы вызвать более благородное изумление в человеческом духе, раскрывая перед ним бесконечное поле всемогущества, чем эта часть теории, касающаяся последовательного осуществления творения[15].

Ввиду этого, хотя с той точки Вселенной, где мы находимся, мы видим перед собой как будто вполне сформировавшийся мир и, так сказать, бесконечный сонм систем миров, связанных между собой, тем не менее мы в сущности находимся поблизости от центра всей природы – там, где она уже развилась из хаоса и достигла надлежащей степени совершенства. Если бы мы могли выйти за пределы определенной сферы, мы увидели бы там хаос и рассеяние элементов, которые, по мере того как приближаются к этому центру, начинают отчасти выходить из первичного состояния и формироваться, а по мере удаления от центра они постепенно теряются в полном рассеянии. Мы увидели бы, как бесконечное пространство божественного присутствия, в котором имеется все для всевозможных образований природы, погружено в безмолвную ночь; оно наполнено веществом, призванным служить материалом для образования будущих миров, и полно импульсов для приведения его в движение, слабо начинающих те движения, которые со временем должны оживить эти беспредельные пустынные пространства[16].

О, как счастлива душа, когда она средь ярости стихий и обломков природы может во всякое время взирать с такой высоты, откуда опустошения, вызываемые бренностью вещей этого мира, как бы вихрем проносятся под ее ногами! На блаженство, которое разум не смеет даже пожелать, учит нас твердо надеяться откровение. И когда оковы, привязывающие нас к бренности творений, спадут в тот миг, который предопределен для преображения нашего бытия, тогда бессмертный дух, свободный от связи с преходящими вещами, обретет истинное блаженство в общении с бесконечным существом. Вся природа в общей гармонии с благостью божьей может только наполнять чувством постоянного удовлетворения то разумное создание, которое находится в единении с этим источником всякого совершенства. Созерцаемая из этого центра природа повсюду обнаруживает полную устойчивость и гармонию. Изменчивые явления природы не в состоянии нарушить блаженного покоя духа, однажды вознесшегося на такую высоту. Со сладкой надеждой, предвкушая это состояние, он может раскрыть свои уста для тех славословий, которыми когда-нибудь огласится вечность[17].

Следовательно, в виду надо иметь конец всякого времени при том, что продолжительность существования человека будет непрерывной, но эта продолжительность (если рассматривать бытие человека как величину) мыслится как совершенно несравнимая с временем величина (duratio noumenon), и мы можем иметь о ней только негативное понятие. Такая мысль содержит в себе нечто устрашающее, приближая нас к краю бездны, откуда для того, кто погрузится в нее, нет возврата («Но его крепко держит вечность в своих властных руках в том суровом месте, из которого никому нет возврата» – Галлер); и вместе с тем она притягивает нас, ибо мы не в силах отвести от нее своего испуганного взгляда («nequeunt expleri corda tuendo». – Вергилий[18]). Она чудовищно возвышенна; частично вследствие окутывающей ее мглы, в которой сила воображения действует сильнее, чем при свете дня. Наконец, удивительным образом она сплетена и с обыденным человеческим разумом, поэтому в том или ином виде во все времена ее можно встретить у всех народов, вступающих на стезю размышления[19].

Это чрезвычайно поэтическое сочинение, в котором (что редко для Канта) он пытается передать восторг перед своим воображаемым космическим путешествием, цитируя известных поэтов, в частности Галлера (своего современника). Кант размещает свою точку наблюдения на космической высоте, именно с нее возможно наблюдение за формированием Вселенной и за тем, что ему противостоит, – силами хаоса и беспорядка[20]. Возвышенное связывается Кантом напрямую с возвышением, высотой, полетом. Но позднее, когда он привлекает к описанию феномена возвышенного технику трансцендентального схематизма, все несколько меняется. Теперь кантовский наблюдатель уже исходит из другой позиции: не над (не опираясь «на взгляд сверху»), а скорее, напротив, разума оказывается вполне достаточно, для того чтобы управлять возвышенным чувством по отношению к природе. Не возвышаясь чисто физически над ней, но обладая, между тем, силой, которая позволяет находиться на достаточном расстоянии от поражающего наше воображение и чувства явления. Расстояние требует схематизма, да и невозможно без него. Схема – это и есть действие разума (он как бы картографирует, выводит из глубины на плоскость). Между тем главное, что за этим стоит, – это изначальный ужас/страх перед природой.

Другой момент – это включенность человеческого тела в космическое целое и, собственно, неотличимость от него ни по каким характеристикам. Тот мир, который перед нами, это мир с нами, этот мир без нас невозможен (как невозможен мой глаз без глаза Бога, а Его без моего – мистика Майстера Экхарта):

И как бы хорошо я ни знал расположение отдельных частей горизонта, но стороны я могу определить, только зная, по какую руку они находятся. Точнейшая карта неба, как бы ясно я ни представлял ее в уме, не дала бы мне возможности, исходя из известного мне направления, например севера, узнать, на какой стороне горизонта мне следовало бы искать восход Солнца, если бы кроме положения звезд в отношении друг друга не было определено и направление положением чертежа относительно моих рук. Точно так же обстоит дело с нашим географическим и даже с нашим самым обыденным знанием положения мест, которое ничего нам не даст, если расположенные таким образом вещи и всю систему их взаимных положений мы не будем в состоянии установить по направлениям через отношение сторон нашего тела. И даже для порождений природы определенное направление, в котором обращено расположение их частей, составляет очень важный отличительный признак, могущий при случае содействовать различению их видов[21].

1. Великий страх. Кант читает Берка

…из могилы убиенной во Франции монархии поднялся огромный, страшный, бесформенный призрак с лицом более ужасным, чем может представить себе любое воображение, и сломил дух человеческий. Идущий прямо к цели, не боящийся опасности, не подверженный угрызениям совести, презирающий все общепризнанные истины и здравый смысл, этот отвратительный фантом поразил даже тех, кто и поверить не мог в возможность его существования…

Эдмунд Берк1.1. Французская революция: близкая и далекая

1. В течение XVIII века появляются две наиболее значительные и влиятельные книги, посвященные исследованию вкуса: это «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1757) Эдмунда Берка и «Критика способности суждения» (1790) Иммануила Канта, можно сказать, библии вкуса эпохи Просвещения. Берк – представитель высшей английской аристократии, «человек власти». Кант же был близок к чиновно-профессорскому сословию и разделял с ним общий ряд ценностей; по сравнению с аристократом Берком в своих политических суждениях он достаточно нейтрален, если не осторожен. Как известно, Берк видел во Французской революции наиболее варварское проявление политической эстетики – фигуру ложно возвышенного. Все его обвинения в немалой степени сводятся к тому, чтобы представить поведение революционных вождей и теоретиков, взрастивших в народной массе чувство социальной мести и жестокости, как ужасающее проявление безвкусицы, своего рода политический китч, без меры, моральных оснований и разума. Пример: критика Берком идей Ж.-Ж. Руссо. Ведь естественному обществу, которое он противопоставляет политическому, чужды руссоистские идеи и мнимые «революционные» ценности; у Берка вызывают глубокое отвращение первые вспышки якобинского террора, их кровавое и вместе с тем театральное представление, возвеличивающее равенство с толпой, страх и жестокость. Примечательно, что в аргументации в пользу «естественного» против политического сообщества (policed societies) Берк прибегает к историческому подсчету числа жертв (нашествий и завоеваний, поражений и побед, короче, он исчисляет всевозможные жертвы насилия)[22]. Оценка им революции во Франции явно совпадает с его осуждением темного в человеческой природе, всего ужасного, варварского, что проявляет себя наиболее отвратительно в неконтролируемости аффектов. Именно здесь рождается образ призрака Революции, внушающего непередаваемый ужас, появление которого позднее приветствовал К. Маркс в «Коммунистическом манифесте» (под именем «призрак коммунизма»). В сущности, критику Берком Великой французской революции я бы назвал эстетической, он эстетизирует поведение французских идеологов (как «провокаторов черни»), тем самым рассматривает их стремление к господству над умами и душами и само желание власти как эстетический феномен. Заявляемая подобным образом воля к власти расценивается им как своего рода дурновкусие[23], т. е. грубое нарушение эстетической и нравственной нормы.

Есть непосредственная авторская преемственность между «Размышлениями» Берка и его ранней эстетической работой, посвященной исследованию возвышенного и прекрасного[24]. Надо учесть и то, что эстетическое сочинение Берка находилось в одном круге идей с английской эстетической мыслью XVII–XVIII веков: достаточно упомянуть таких авторов, как лорд Шефтсбери, Давид Юм, Адам Смит, Френсис Хатчесон, Кольридж и др. С другой стороны, явное влияние английского готического романа (the Gothic novel), откуда Берк заимствует стилевые особенности антиреволюционного пафоса «Размышлений», да и технику обращения с феноменом Призрака, не поддающегося никаким внешним ограничениям, непостижимым в своих проявлениях угроз и террора[25]. Призрак олицетворяет собой все ужасы Французской революции и наделяется чертами «темной», угрожающей существованию человека Природы.

Критические эстетики Берка и Канта сложились на основании фундаментальной оппозиции Прекрасного (Культуры) и Возвышенного (Природы). С одной стороны, теория прекрасного с эстетически отграниченным объектом, требующим суждений вкуса, т. е. установления критериев оценки, генеалогии и классификации всего древа изящных искусств, – пожалуй, тогда и сформировалась западная категориальная эстетика как нормативная наука о прекрасном. С другой – теория возвышенного, открывшая эстетику природного события, не ужасного, отталкивающего, слишком великого или низменного, а эстетику невозможного и непредставимого, т. е. такого явления, что превосходит пределы созерцания; отторгая страх и изумление, оно возвышает или подавляет. Два типа эстетических реакций: одна, активная, ищет опору в практике созерцания (принцип удовольствия/неудовольствия как основа вкусовой оценки); другая, реактивная – в аффектации (шок, анестезия чувств, поражение восприятия и т. п.), когда первоначальное удивление почти мгновенно переходит в противоположный аффект – в торможение, сжатие и подавленность и последующее взрывное возвышение чувств. За Берком – отстаивание психологической теории вкуса и возвышенного, в то время как кантовская аналитика носит трансцендентальный характер и построена на обосновании логической дедукции понятий эстетики. «Критику способности суждения» вполне можно рассматривать как своеобразный комментарий к исследованию Берка[26]. С редкой аккуратностью он пытается дать свой ответ-возражение буквально на каждый тезис оппонента. Если Берк выводит категорию возвышенного за пределы нормативной эстетики вкуса, то Кант, невзирая ни на что, пытается, напротив, переформулировав ее, ввести и логически обосновать правомерность такого введения. В отличие от Берка он снимает в чувстве возвышенного момент аффективности, связанный со страхом, и поясняет чувство прекрасного в природе в тех же приблизительно терминах, в каких он определял механизм созерцания для произведения искусства. Очевидно, что Кант не только хорошо знал Берка, но и рассматривал его субъективно-психологизирующий стиль как важный исходный материал, без которого его собственные идеи были бы недостаточно убедительными. Кант явный теоретик, в то время как Берк – практик, один из самых влиятельных эстетиков эпохи английского Просвещения.

2. Ради большей точности следует заметить, что в ранней работе докритического периода «Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» Кант следует в определении возвышенного путями, вероятно, проложенными еще horror vacui – ужасом Паскаля, и в этом он близок Берку. Еще более интересно сопоставить расстановку тем исследования в их сочинениях. Берк начинает с возвышенного, чтобы затем перейти к анализу прекрасного и теории вкуса, в то время как Кант начинает с анализа вкуса, чтобы потом подчинить возвышенное эстетике прекрасного. Один и тот же предмет исследования, но по сути дела совершенно различные цели[27]. Понятно, почему Берк столь психологичен в своей аналитике возвышенного, ведь он строит свои эстетические суждения, исходя из первоначального феномена человеческой чувственности – страха. Для него возвышенное – прежде всего реактивное чувство, обремененное болью и страданием, в нем нет ничего от подлинно гармоничного чувства Природы. Страх как принцип возвышенного, причем страх толкуется как аффект, который делает всякое чувство возвышенным[28]. Страху обычно сопутствуют и другие чувства: изумление, удивление, восхищение, трогательное, сентиментальное, то, чему сочувствуют и что переживают, но эти известные эмоции скрывают, вытесняют, но вовсе не устраняют его, а лишь, если можно так сказать, конфигурируют общее чувство страха. Берк не перестает указывать на это: «…на основе страха, этого общего источника всего, что есть возвышенное», «…возвышенное – спутник страха» и т. п.[29] Да, и дело вовсе не в возвышенном, а скорее в том, что без страха невозможно объяснить условия человеческого существования. Страх не только обнаруживается, но и осуждается, осуждается страх перед страхом. Вот почему, как настаивает Берк, следует отделять «благотворящий страх», или страх Божий, от низкого, темного страха. Страх, предшествующий чувству возвышенного, избыточен, но страх Божий всегда достаточен и спасителен. Так, страх становится неким ускользающим предметом опыта, наделенным устрашающими субъекта качествами. Или иначе, чем ужаснее и глубже переживание страха, тем менее субъект способен руководствоваться своим разумом и чувствами. Все, что вызывает страх, аффективно, ибо тот страх, который возводится к основе чувства возвышенного, может быть определим только отрицательно: да, он есть, но не здесь или там, а повсюду; он преследует, ужасает, заставляет цепенеть, но сам невидим, – Призрак. Вот этот страх, который везде и нигде, и есть страх, что сокрыт в основе возвышенного чувства, – первоначальный Ужас. Именно страхом и ничем иным чувство удивления «возгоняется» до конденсации аффекта возвышенного. Поэтому изящество вкуса и способность к суждениям о прекрасном, наследуемые через верность традиции воспитания и образования, как чувства классово-корпоративные (аристократические), необходимо отделять от возвышенного как вульгарного и низкого переживания. Объекты нас ужасающие, воз-вышающие благодаря развитию чувства страха, не могут быть прекрасными.

3. Берк следующим образом определяет понятие вкуса:

…под словом «вкус» я понимаю только те способности (или способность) духа, которые предназначены для суждения о результатах воображения и изящных искусств, или те, которые образуют такие суждения, и ничего больше. Я думаю, что это самое общее значение данного слова, и притом такое, которое менее всего связано с какой-либо конкретной теорией. А моя задача в данном исследовании – найти, существуют ли какие-либо принципы, на основе которых действует воображение, настолько общие для всех, настолько обоснованные и определенные, что благодаря этому представляется возможность убедительно рассуждать о них. Я полагаю, что такие принципы вкуса существуют, каким бы парадоксальным это ни казалось тем, кто на основании поверхностных суждений воображает, будто существует такое огромное разнообразие вкусов – как в отношении видов, так и степеней, – что не может быть ничего более неопределенного[30].